助動詞「む」「むず」の意味と識別方法を完全解説!攻略方法を伝授!

古文の中でも頻出の助動詞「む」「むず」は、文法の基礎としてしっかり理解しておきたい重要なテーマです。

しかし、いざ学ぼうとすると「む」の見分け方や意味と口語訳、接続のルールなど、さまざまな情報があり混乱してしまう方も多いのではないでしょうか。

本記事では、そんな方のために活用表や意味の覚え方と使い分け、さらには終止形・連体形の見分け方まで、丁寧に解説していきます。

また、実際の文章に触れながら判断力を養えるよう、練習問題も多数掲載しています。

基本から実践までを一貫して学べる内容になっていますので、苦手意識を克服したい方にもぴったりです。

助動詞「む」「むず」の接続や使い分けに迷う場面で、自信を持って判断できるようになることを目指しましょう。

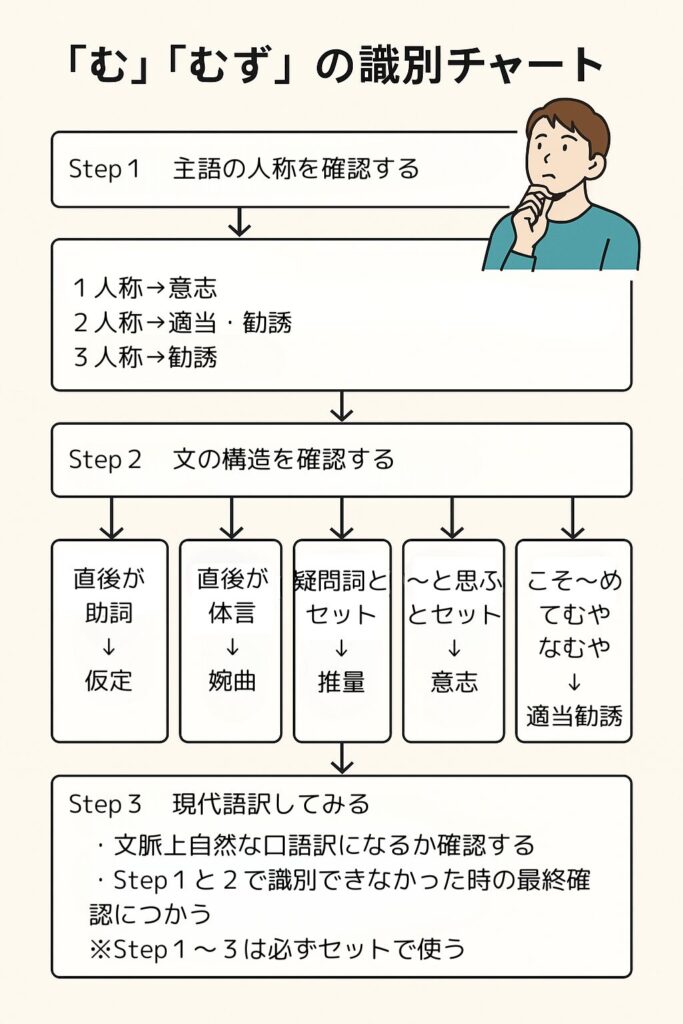

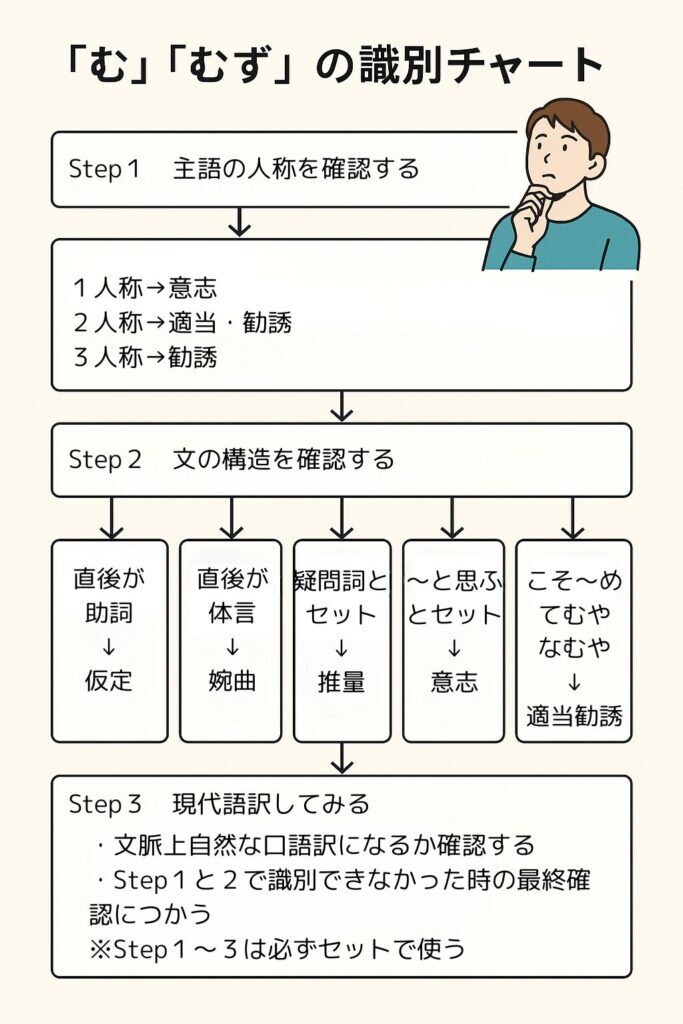

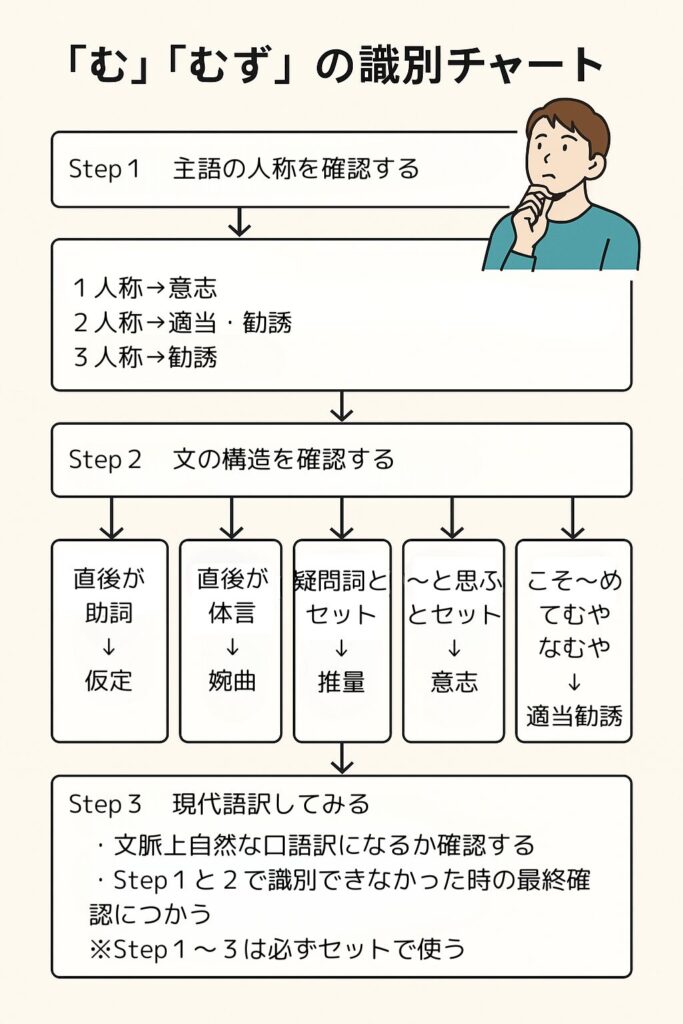

また下記の識別チャートが上手く使えるようになります。

- 助動詞「む」「むず」の活用と接続の基本

- 助動詞「む」の意味と見分け方のコツ

- 終止形と連体形の違いと識別方法

- 練習問題を通じた意味の使い分けの習得

助動詞「む」「むず」の活用・接続・意味をまとめて確認

- 「む」「むず」の活用表で基本を確認しよう

- 助動詞「む」「むず」の接続ルールと覚え方

- 助動詞「む」「むず」の意味と口語訳を整理

- 助動詞「む」の終止形と連体形の見分け方

- 「む」「むず」の識別でよく困るポイントとは

「む」「むず」の活用表で基本を確認しよう

助動詞「む」と「むず」は、どちらも古文における頻出の助動詞です。

その基本を押さえるうえで、まず活用形の確認が欠かせません。活用を知らずに意味や識別を進めると、文法問題だけでなく読解でもつまずいてしまいます。

「む」は四段型(いわゆるマ行四段活用)で活用し、「むず」はサ行変格活用です。それぞれの活用形は以下のようになります。

| 活用形 | む(四段型) | むず(サ変型) |

|---|---|---|

| 未然形 | ― | ― |

| 連用形 | ― | ― |

| 終止形 | む | むず |

| 連体形 | む | むずる |

| 已然形 | め | むずれ |

| 命令形 | ― | ― |

このように、「む」と「むず」はどちらも未然形・連用形・命令形が存在しない点が共通しています。

ただ、「むず」の方は語尾変化が特徴的で、語形変化が目に見えて現れるため、文中では識別しやすい場合もあります。

例えば、「咲かむ(終止形)」「行かむこと(連体形)」は「む」の活用形、「行かむずる(連体形)」「出でむずれ(已然形)」は「むず」の活用形にあたります。

このとき注意しておきたいのは、「む」と「むず」のどちらも表記が音便化しやすいということです。

「む」が「ん」として表現されることもあるため、「〜ん」といった現代語に近い形も実は「む」の活用形の変化なのです。

こうした変化を前もって理解しておくことで、文章中の助動詞を見落とすことなく、正確に識別できるようになります。

特に受験古文や定期テストでは、文法的説明や活用形の指定が問われるケースが多いため、活用表の形はしっかり覚えておきましょう。

助動詞「む」「むず」の接続ルールと覚え方

助動詞「む」「むず」は、いずれも「未然形」に接続する助動詞です。この接続ルールを覚えておくことで、文法的な誤解や識別ミスを防ぐことができます。

活用形だけでなく、その前に来る語が何形であるかを確認することも、古文読解では重要です。

例えば、「行かむ」の場合は動詞「行く」の未然形「行か」に助動詞「む」が接続しています。

これが「行きむ」となってしまうと誤用です。同じように、「参らむずる~」のように、「参る」の未然形「参ら」に「むず」の連体形「むずる」がつながっている形も、正しい接続になります。

接続を判断する際は、動詞の種類ごとに未然形がどのように変化するかをあらかじめ把握しておくと、より確実です。

たとえば四段動詞であれば「ア段」になるのが未然形ですし、上一段、上二段は「イ段」・下一段、下二段動詞は「エ段」になって「未然形と連用形が同じ形」になるため、文脈で判断する必要があります。

このような場合には、直後に来る「む」「むず」の形(終止形か連体形か)や文末か文中かといった位置関係から、接続の正誤を見極める力が求められます。

ただし、「未然形に接続する助動詞は『む』以外にも多数ある」点には注意が必要です。

例えば「ず」「る」「まし」なども同様に未然形に接続するため、助動詞が続く複合形(例:「せぬまし」「せむずる」)になると識別の難易度が上がります。

こうしたケースでは、文中の語の活用と接続の関係を文法的に分解しながら読むことが大切です。これを習慣にしておけば、難解な古文でも自信を持って読み解けるようになります。

接続ルールは一度理解すればシンプルなので、暗記だけに頼らず、実際の文章の中で何度も確認することで自然と身につけていきましょう。

助動詞「む」「むず」の意味と口語訳を整理

助動詞「む」「むず」は、古文において未来に関わるさまざまな意味を担う助動詞です。一見すると使い方が複雑に思えるかもしれませんが、意味の分類とそれぞれの使われ方をしっかり押さえれば、迷うことは少なくなります。

これらの助動詞が持つ意味は、以下の6つに分類されます:

「む」「むず」の6つの意味

覚え方の語呂は「すいかかえて」です。

| 頭文字 | 意味 | 訳し方の例 | 主な使われ方・場面 |

|---|---|---|---|

| す | 推量 | ~だろう | 三人称の未来や状況の予測 |

| い | 意志 | ~しよう、~するつもりだ | 一人称の未来の動作や意欲 |

| か | 仮定 | ~としたら | 仮の話・条件を提示する文脈 |

| か | 勧誘 | ~しませんか | 二人称に呼びかける文、会話や提案文 |

| え | 婉曲 | ~のような | 遠回しに言う表現(断定を避ける) |

| て | 適当 | ~するのがよい | 二人称への助言や提案 |

このように、それぞれの意味には典型的な主語や文脈の特徴があります。具体的な例を見ていきましょう。

推量「~だろう」

三人称の主語に使われ、未来の出来事を予測する表現です。

例:「春は来なむ」→「春はきっと来るだろう」

意志「~しよう」「~するつもりだ」

一人称が主語となり、話し手自身の意欲や決意を示します。

例:「この道を行かむ」→「この道を行こう」

仮定「~としたら」「もし~ならば」

条件を前提にした話をするときに使われます。

例:「会はむときは」→「会うとしたらそのときは」

勧誘「~しませんか」

相手に対して行動をうながす丁寧な呼びかけ表現です。

例:「ともに行かむや」→「一緒に行きませんか?」

婉曲「~のような」

明言を避け、やわらかく伝えるときに使われます。

例:「知らむ人に尋ねよ」→「知っていそうな人に尋ねなさい」

適当「~するのがよい」

相手にとって望ましい選択や行動を示す場面に用いられます。

例:「早く参らむ」→「早くいらっしゃったほうがよい」

これらの意味は、文中の「主語の人称」「文の位置」「直後に来る言葉」などから識別できます。最初は迷うかもしれませんが、ゴロ「すいかかえて」とセットで覚えておくと、どんな文脈でも判断しやすくなります。

また、意味によっては訳さなくても自然に読める場合もあります。特に婉曲や仮定は文のトーンや言い回しとして現れるため、訳文では省略されることも少なくありません。

「む」「むず」の使い分けは、練習と慣れによって徐々に身につけられるものです。実際の文章で見かけたときに、「これはどの意味に当てはまるか?」を考えながら読むことで、着実に理解が深まっていきます。

助動詞「む」の終止形と連体形の見分け方

助動詞「む」の終止形と連体形は、形がどちらも「む」なので、見た目だけでは区別がつきません。

ではどう見分けるのかというと、注目すべきは「助動詞の直後に続く語句」です。終止形は、文がそこで一度切れている場合に使われます。

つまり「む」で文が終わっていたり、区切れていたりすれば、基本的に終止形と考えてよいでしょう。

例えば「山に入らむ。」は「山に入ろう。(意志)」という意味になり文が終わっているので、「む」は終止形です。

一方で連体形は、文の中にあって次に名詞(体言)が続く場合や、助詞が来る場合に使われます。

たとえば「知らむ人」は「知っているだろう人(推量)」という意味で、名詞「人」が続くため連体形と判断できます。

また、「知らむこと」や「知らむに」など、体言や助詞が続く場合も連体形です。この区別は、文の構造を意識して読むことで自然とできるようになります。

逆に言えば、助動詞の「む」だけを見て判断しようとすると、見誤ることがあるため注意が必要です。

ちなみに、係助詞「こそ」と一緒に使われる場合は「む」は已然形「め」に変化します。こうした文法的なつながりも、終止形か連体形かを判断する際のヒントになります。

見分ける力をつけるためには、多くの例文に触れながら「何が続いているか」を見る癖をつけることが大切です。

こうして練習を重ねれば、助動詞「む」の用法も自然に見抜けるようになります。

「む」「むず」の識別でよく困るポイントとは

助動詞「む」「むず」の識別では、形が似ているだけに混乱することも少なくありません。

特に文中で音便化された表現や、他の助動詞と組み合わさっているケースでは、初心者がつまずきやすい要素がいくつかあります。

まず注意したいのが、「む」と「ん」の関係です。古文では「む」がしばしば「ん」と表記されることがあります。

たとえば「知らん」は「知らむ」の音便化された形ですが、「知らない」と勘違いしてしまうケースが多く見られます。

実際は「知っているだろう(推量)」という意味になります。

次にややこしいのが、「むず」と打消しの助動詞「ず」の混同です。

例えば「いできなむずる」という語句を見たとき、「な+む+ず+る」と助動詞が連続しているようにも見えますが、正しくは「ぬ(完了)」の未然形「な」+「むず(推量)」で構成されていることが多いです。

品詞分解が必要な問題では特に慎重に確認しなければなりません。

また、接続する語の活用形にも注目が必要です。「む」や「むず」は未然形にしか接続しません。

そのため、「連用形や終止形に見える語に接続しているように見えるが、実は未然形だった」というケースでは、活用形の知識が問われます。

上一段や上二段、下一段や下二段の活用をする動詞は未然形と連用形が同じ形をしているため、接続の見極めが難しくなるのです。

さらに、連体形と終止形の区別にも悩むことが多いですが、これは見出し「助動詞『む』の終止形と連体形の見分け方」で詳しく解説しています。

こうしたポイントをおさえたうえで練習を重ねれば、見誤ることは減っていきます。「形が似ている=意味も同じ」と考えず、文脈と文法に注目して判断することが識別の鍵になります。

助動詞「む」「むず」の識別を練習問題で身につける

- 助動詞の意味の見分け方のポイント

- 練習問題で理解を深めよう

- 意味の覚え方と使い分けを長文の実践問題で確認

- 識別は慣れれば簡単

助動詞の意味の見分け方のポイント

助動詞「む」「むず」の意味の見分け方と使い分けのポイント

助動詞「む」「むず」の識別は、見た目の形だけで判断しようとすると混乱してしまいがちです。しかし、見極めるべき視点を整理し、段階的に考えれば、確実に意味を見抜けるようになります。ここでは、意味の覚え方から具体的な使い分けの判断基準までを一つにまとめて解説します。

1. 意味の覚え方は語呂「すいかかえて」

まず、助動詞「む」「むず」が持つ6つの意味を整理しましょう。

- 推量(〜だろう)

- 意志(〜しよう)

- 仮定(〜としたら)

- 勧誘(〜しませんか)

- 婉曲(〜ような)

- 適当(〜するのがよい)

これを覚える語呂が「すいかかえて」です。試験でも咄嗟に思い出せる語呂合わせとして非常に効果的です。

2. 主語の人称に注目する

主語の種類によって意味をかなり絞り込むことができます。

- 一人称なら「意志」

- 例:「われは行かむ」→「私は行こう」

- 二人称なら「適当」「勧誘」

- 例:「早く行かむがよし」→「早く行くのがよい」

- 三人称なら「推量」「婉曲」

- 例:「人々来むず」→「人々は来るだろう」

人称判断は訳す前の手がかりとして非常に重要です。

3. 直後の語句から文法形を判断する

助動詞「む」は形が一つでも、文中の位置や続く語句で意味が大きく変わります。

- 文末で「む」が来ていれば、終止形 → 推量・意志・適当・勧誘

- 「こと」「人」「は」などが直後 → 連体形 → 仮定・婉曲

たとえば、「知らむ人」なら「連体形+名詞」なので「知っていそうな人(婉曲)」と訳すのが自然です。

また、「行かむは」など助詞が続く場合は、「〜としたら」と訳して仮定と判断できます。

4. 「むず」は活用で判断しやすい

「むず」は「む+と+す」からできた助動詞で、より改まった表現に使われます。

- 終止形:むず

- 連体形:むずる

- 已然形:むずれ

語尾が「〜ずる」「〜ずれ」になっていれば、それは「むず」の活用形と考えてよいでしょう。

また、「むず」は未来の意志や推量に使われることが多く、文末に現れる傾向があります。

5. 意味が複数当てはまりそうなときは訳して確認

どうしても迷ったときは、実際に訳してみて意味が自然に通るかを確認するのが有効です。

- 「春風吹かむ日」は「春風が吹く日だとしたら(仮定)」でも「春風が吹くような日(婉曲)」でも成立しますが、前後の文脈でより自然な方を選びます。

訳文が不自然に感じられる場合は、意味の選び方を見直しましょう。

このように、助動詞「む」「むず」の識別では「語呂で覚える」「主語を見る」「語のつながりを判断する」「訳して確かめる」という4ステップがカギとなります。

最初は時間がかかるかもしれませんが、文章に触れながら繰り返すことで、見分けの感覚が自然と身についていきます。文法知識として覚えるだけでなく、読解の中で「意味の選び方」を体感していくことが、確かな理解へとつながります。

この内容をまとめると以下の識別チャートになります。

練習問題で理解を深めよう

助動詞「む」「むず」は、文法的な識別だけでなく、実際の文章中で正しく意味を読み取る力が求められます。

ここでは、6つの意味(推量・意志・仮定・勧誘・婉曲・適当)のバランスが取れた練習問題を用意しました。

それぞれの問題について、問題→解答→解説の順に掲載しているので、意味を正しくつかめているか確認しながら進めてみてください。

【問題1】

月の出でたらむ夜は、見おこせ給へ。(竹取物語)

→「む」の意味を答えなさい。

解答: 婉曲

解説: 「出でたらむ夜は」の「む」は、連体形「夜」にかかっており、遠回しな表現です。「月が出ているような夜は」というように、断定を避けた婉曲表現と判断できます。

【問題2】

思はむ子を法師になしたらむこそ、心苦しけれ。(枕草子)

→ 下線部の「む」の意味を答えなさい。

解答: 仮定

解説: 「なしたらむ」は「もし可愛がっている子を法師にしたとしたら」と訳せるため、「仮定」の意味になります。「~としたら」と解釈できる場合は仮定と考えましょう。

【問題3】

などかくは急ぎ給ふ。花を見てこそ帰り給はめ。(宇津保物語)

→ 「め」の意味を答えなさい。

解答: 勧誘

解説: 「帰り給はめ」は「お帰りになりませんか」と訳せることから、相手への提案・誘いかけの意味合いをもつ「勧誘」と判断されます。

【問題4】

(犬ヲ)二人して打たむには侍りなむや。(枕草子)

→ 「む」の意味を答えなさい。

解答: 仮定

解説: 「打たむには」は「もし打ったとしたら」の意味で、条件文となっているため仮定を表しています。仮定は文中で「~ならば」と置き換えられるかで見極めがつきます。

【問題5】

散りぬとも香をだにのこせ梅の花恋しきときの思ひいでにせむ(古今和歌集)

→ 「む」の意味を答えなさい。

解答: 意志

解説: 「思ひいでにせむ」の主語は一人称(作者自身)と考えられ、「~しよう」と訳す自然な文脈のため、意志と解釈します。

【問題6】

今は程なく夜も明けなんず。(保元物語)

→ 「んず(むず)」の意味を答えなさい。

解答: 推量

解説: 「夜も明けなんず」は「夜もまもなく明けるだろう」と予測するニュアンスで使われており、三人称の未来を示す「推量」の意味です。

【問題7】

今は帰るべきになりにければ、この月の十五日に、かのもとの国より、迎へに人々まうで来(こ)むず。(竹取物語)

→ 「むず」の意味を答えなさい。

解答: 推量

解説: 文末に位置し、主語は三人称(迎えにくる人々)なので「~だろう」と予測する表現になっており、推量とわかります。

【問題8】

つれづれわぶる人は、いかなる心ならむ。(徒然草)

→ 「む」の意味を答えなさい。

解答: 推量

解説: 「どのような心なのであろうか」と「つれづれわぶる人」という三人称の現在の様子を推し量る表現になっているため、推量と判断されます。

【問題9】

「~とくこそ試みさせたまはめ。」(源氏物語)

→ 「め」の意味を答えなさい。

解答: 適当

解説: これは前の文が省略されているのでわかりづらいところもありますが、「こそ~め」の形に着目します。そして「試みさせたまはめ」は「お試しになったほうがよい」と訳すのが自然なため、適当の意味です。相手にとって望ましい行動をすすめる文脈は適当です。

【問題10】

わづかに二つの矢、師の前にて一つを疎かにせんと思はむや。(徒然草)

→ 「む」の意味を答えなさい。

解答: 推量

解説: 「思はむや」は「思うだろうか」と訳せることから、推量になります。「や」が疑問を強め、思考や予想に対する語調を表しています。

このように、「む」「むず」は意味のバリエーションが豊富でありながらも、主語・文末の形・文脈などを見れば、かなりの確率で正しく見分けることができます。

今回のような練習を繰り返していくことで、実際の古文読解や試験でもしっかりと対応できるようになるでしょう。

意味の覚え方と使い分けを長文の実践問題で確認

助動詞「む」「むず」は、文法問題として単体で問われるだけでなく、古文読解の中で文脈に応じた意味を見極める力が求められます。

中でも難しいのが、「推量」「意志」「仮定」などの使い分けです。

ここでは、『源氏物語』「桐壺」巻の一節を用いて、実際に文脈から助動詞「む」の意味を見極める練習をしていきます。

文中の主語や話し手に注目しながら、どのような意味で使われているかを考えてみましょう。

【問題】

【本文】

世になくきよらなる玉の男皇子さへ生まれ給ひぬ。いつしかと心もとながらせ給ひて、急ぎ参らせて御覧ずるに、めづらかなる児の御容貌なり。「この御にほひには並び給ふべくもあらざりければ」とて、上は「我が私物に思ほし、しづかに養はむ」とのたまふ。

【設問】

① 下線部「養はむ」の「む」の意味を答えなさい。

② なぜその意味になると判断できるのか、簡潔に説明しなさい。

③ 次のうち最も近い現代語訳を選びなさい。

ア.きっと立派にお育てになるだろう

イ.どうかお育てなさいませんか

ウ.自分の意志で静かに育てよう

エ.育てたいものだと思っている

【解答・解説】

① 意志

② 「む」の主語が帝(上)であり、一人称の発話であることから、「自分がこうしよう」という意志を表す用法であると判断できます。また、「私物に思ほし」「しづかに養はむ」という文脈からも、語り手の意思が明確に読み取れます。

③ ウ.自分の意志で静かに育てよう

【現代語訳】

帝は、「この子は私の秘蔵の子として、静かに育てよう」とおっしゃった。

長文読解で「む」の意味を定着させよう

このように、「む」の意味を正しく判断するには、助動詞の直前・直後だけでなく、文全体の主語や話者、状況を踏まえることが必要です。

特に、意志の「む」は一人称主語にしか使われないという基本を押さえるだけでも、迷わず識別できる場面が増えていきます。

また、選択肢を比較しながら意味の微妙な違いに気づく力も養われます。これを繰り返すことで、記憶としてではなく、理解として「む」の意味が身につくはずです。

今後も、古文の実践的な読解問題を通して、文法力と読解力を一緒に磨いていきましょう。

識別は慣れれば簡単

助動詞「む」「むず」の識別は、一見すると難しく思えるかもしれませんが、いくつかのポイントを意識すれば、着実に見分けられるようになります。

まず確認しておきたいのは、「む」と「むず」は、意味が共通しているという点です。

いずれも、推量・意志・仮定・勧誘・婉曲・適当の6つの意味を持ち、「すいかかえて」という語呂で覚えるのが効果的です。

違いはあくまで語感や文体の違いであり、文脈の中で適切に使い分けられる必要があります。

そこで重要になるのが、主語と文脈の確認です。主語が一人称なら意志、二人称なら勧誘や適当、三人称なら推量や婉曲になることが多く、ここを押さえることで意味の見極めが格段にしやすくなります。

また、「〜ば」「〜とも」など仮定を表す語句とセットで用いられていれば、仮定の意味であると考えられます。

次に、「む」と「むず」の違いですが、文語的・格式ばった文章では「むず」が使われる傾向にあります。

中でも「むずる」「むずれ」といった形で活用している場合は、「むず」であることが一目で判断できます。

このように、助動詞「む」「むず」の識別には、主語や文の流れを意識しながら、活用形や言い回しを確認していくことが大切です。

最初のうちは迷うこともありますが、問題演習や本文読解を重ねていく中で、自然と使い方が体に染み込んでいきます。

つまり、「む」「むず」の識別は、コツをつかめば無理なく理解できる知識です。

難しさを感じるのは最初だけなので、まずは基本的な用法と意味を整理して、文脈判断に慣れていきましょう。

最後に識別チャートと意味の覚え方のおさらいです。

| 頭文字 | 意味 | 訳し方の例 | 主な使われ方・場面 |

|---|---|---|---|

| す | 推量 | ~だろう | 三人称の未来や状況の予測 |

| い | 意志 | ~しよう、~するつもりだ | 一人称の未来の動作や意欲 |

| か | 仮定 | ~としたら | 仮の話・条件を提示する文脈 |

| か | 勧誘 | ~しませんか | 二人称に呼びかける文、会話や提案文 |

| え | 婉曲 | ~のような | 遠回しに言う表現(断定を避ける) |

| て | 適当 | ~するのがよい | 二人称への助言や提案 |

助動詞「む」「むず」 の使い分けと識別ポイントを総まとめ

この記事の内容を以下のようにまとめました。読者の皆さんの参考になったらうれしいです。

- 「む」は四段型、「むず」はサ変型で活用する

- 両者とも未然形に接続し、終止形や連体形で意味が分かれる

- 「む」「むず」は音便化して「ん」などの形でも現れる

- 主語が一人称なら意志、二人称なら適当・勧誘、三人称なら推量になる

- 「名詞」や「助詞」が直後に来るときは連体形と判断できる

- 「む」「むず」の訳し方は文末か文中かで変化する

- 「~と思ふ」などの語とセットなら意志を表すことが多い

- 「こそ~め」「なむ」「てむ」などの形は適当・勧誘で使われやすい

- 「むずる」「むずれ」など活用形が明確なら「むず」と判別できる

- 意味の語呂「すいかかえて」で6つの意味を整理できる

- 「仮定」は「ば」「には」などと組み合わさって出ることが多い

- 「婉曲」は連体形+体言の形で使われやすいが訳では省略されがち

- 終止形の「む」は文末で用いられ、未来の推測や意志を表す

- 文法問題では接続・活用・文脈の3点から意味を識別する必要がある

- 多くの古文に登場するため、練習と慣れで識別力が確実に上がる