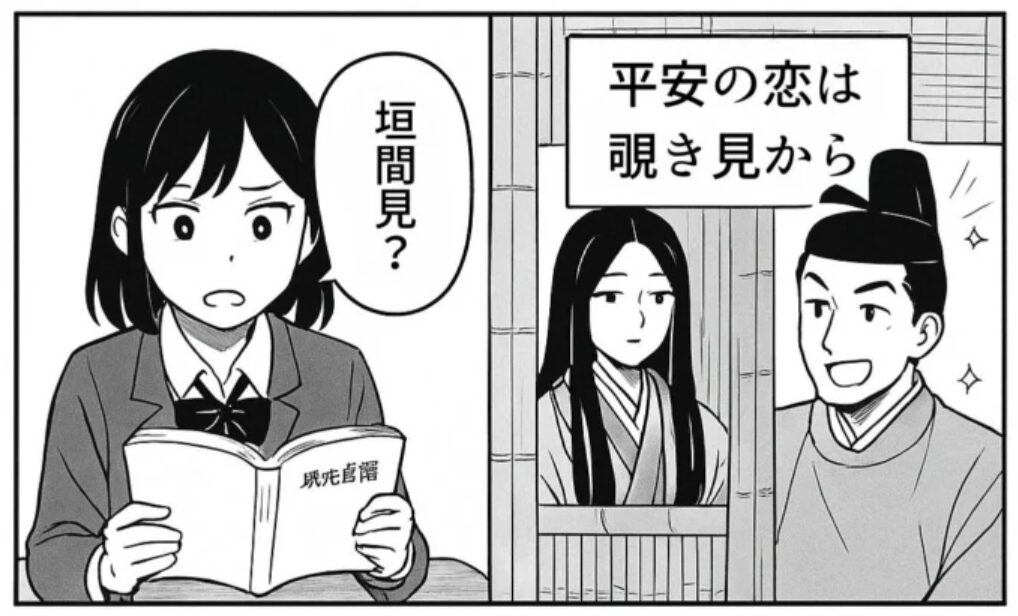

垣間見って何?古典世界の恋愛を知るための基礎知識を解説【漫画付き】

「垣間見 古典」と検索してこの記事にたどり着いたあなたは、古典文学、特に平安時代の物語に出てくる「垣間見(かいまみ)」という言葉に、「どういう意味だろう?」「なぜよく出てくるのだろう?」と興味や疑問を持っているのかもしれませんね。

古典文学の世界において、「垣間見」は単なる覗き見を指すだけではありませんでした。

多くの場合、それは登場人物たちの運命を動かす「恋愛の始まり」の合図であり、当時の貴族社会ならではの非常に重要な意味を持つ行為だったのです。

現代の私たちの感覚からすると少し不思議に思えるこの習慣には、当時の文化や社会状況が色濃く反映されています。

この記事では、古典文学における「垣間見」が持つ本当の意味、それが重要視された理由、そして現代との違いは何か、といった点を、『源氏物語』などの具体的な作品例を交えながら分かりやすく解説していきます。

読み進めるうちに、平安時代の貴族たちの恋愛観や、古典文学の奥深さに触れることができるでしょう。

- 古典における「垣間見」の具体的な意味と現代とのニュアンスの違い

- 平安時代の社会背景と「垣間見」が恋愛の始まりとされた理由

- 『源氏物語』など古典文学での「垣間見」の多様な描かれ方

- 垣間見から結婚に至る平安貴族の恋愛ステップと独特の習慣

平安時代の恋は「垣間見」から?古典文学に描かれる意味と背景

平安時代の物語を読むと、男女の出会いの場面で「垣間見(かいまみ)」という言葉がよく登場します。

現代ではあまり馴染みのないこの言葉、実は当時の貴族たちの恋愛において、非常に重要な意味を持っていました。

ここでは、古典文学における「垣間見」の意味と、それが生まれた社会的背景について解説します。

垣間見とは?平安貴族の劇的な出会いの形

垣間見とは、文字通り「垣根や物陰など、物の隙間から(異性の姿を)そっと覗き見ること」を指します。

平安時代の物語において、これは単なる覗き見ではなく、多くの場合、登場人物たちの運命を動かす劇的な出会いの瞬間、そして恋愛が始まるきっかけとして描かれています。

当時の貴族社会では、現代のように男女が自由に顔を合わせる機会はほとんどありませんでした。

特に身分の高い女性は、御簾(みす)や几帳(きちょう)と呼ばれるカーテンのようなもので隔てられた空間で生活し、父や夫、兄弟といったごく近しい男性以外には、むやみに姿を見せないのが一般的だったのです。

このような状況で、男性が偶然女性の姿を目にする「垣間見」は、非常に貴重で特別な出来事でした。

ふとした瞬間に見えた相手の美しい姿や優雅な仕草に心を奪われ、強い恋心を抱く。

出会いの機会が限られていたからこそ、この偶然の視線は、現代の「一目惚れ」以上に運命的で、強い印象を与える出来事として、物語の中で重要な役割を果たしたのです。

現代とは違う?古典文学における「垣間見」のニュアンス

「垣間見る」という言葉は現代でも使いますが、そのニュアンスは古典文学、特に平安時代の物語で使われる場合と少し異なります。現代語では「本音を垣間見る」のように比喩的に使われたり、「こっそり覗く」という文字通りの意味で使われたりします。

古典における「垣間見」も、「物の隙間から覗き見る」という基本的な意味は同じです。しかし、現代で他人のプライベートな空間を覗く行為が問題視されるのとは異なり、平安時代の貴族社会では、垣間見が男性から女性へのアプローチのきっかけとして、ある程度は容認されていた側面がありました。

もちろん、無条件に推奨されていたわけではありません。しかし、男女間の直接的な交流が極端に制限されていた状況で、男性が女性の姿を知り、恋愛感情を抱くきっかけとして、こうした形が存在したことは、当時の文化を理解する上で重要です。

古典文学で「垣間見」の場面を読む際は、単なる覗き見というだけでなく、当時の社会背景や恋愛観と結びついた、特別な意味合いを持つ行為として捉えると、物語をより深く理解できるでしょう。

物語を動かす「垣間見」:古典文学における重要な役割

平安時代の物語、特に恋愛をテーマにした作品を読むと、「垣間見」の場面がいかに多いかに驚かされます。

『源氏物語』をはじめ、多くの作品で垣間見が物語の重要な転換点となっているのはなぜでしょうか。それは、当時の社会状況を反映しているだけでなく、物語を劇的に展開させる上で非常に効果的な手法だったからです。

前述の通り、当時の貴族社会では男女の出会いは限られていました。そのため、偶然性の高い「垣間見」は、運命的な出会いを演出し、恋愛物語を始めるきっかけとして格好のシチュエーションでした。

さらに、物語にドラマ性を与える役割も担っています。

物陰から偶然目にした相手の美しさや魅力に心を奪われ、そこから複雑な恋物語や人間関係が動き出す。登場人物の秘めたる想いや心理描写を深め、読者の好奇心を引きつける効果もあります。

例えば、『源氏物語』で光源氏が少女時代の紫の上を垣間見る場面は、彼のその後の人生を大きく左右する出来事として描かれています。

このように、垣間見は単なる出来事ではなく、登場人物の運命を動かし、物語に深みと彩りを与える、古典文学における不可欠な要素なのです。

なぜ垣間見が必要だった?平安貴族の成人儀式と男女の交流

では、なぜ平安時代の貴族社会では、男女が直接顔を合わせる機会がそれほどまでに制限されていたのでしょうか。

その背景には、当時の成人に関する考え方や、成人後の男女の生活様式の変化があります。

平安貴族は、現代でいう成人式にあたる儀式を経て大人とみなされました。男子は「初冠(ういこうぶり)」または「元服(げんぷく)」と呼ばれ、10代前半から半ば頃に初めて大人の髪型を結い、冠をつけました。これを機に、官位を得て社会的な責任を負う立場となります。

一方、女子は「裳着(もぎ)」と呼ばれ、同じく10代前半から半ば頃に、成人女性の正装である「裳(も)」を初めて身に着けました。裳着は結婚が決まったり、その見通しが立ったりした時に行われることが多く、これを終えると一人前の女性として扱われました。

重要なのは、この成人儀式を境に、男女の生活空間が明確に分けられるようになることです。

子供時代は比較的自由に交流できたかもしれませんが、成人後は、特に女性は家の奥で過ごす時間が増え、異性に気軽に姿を見せることがなくなります。

社会的な規範や家格(家の格式)を重んじる風潮が、男女間の自由な交流を難しくしていたのです。

こうした状況下で、男性が女性に興味を持った場合、公式なお見合いなどを除けば、相手の姿を見る方法は限られていました。

そこで、恋愛感情の芽生えにつながる可能性のある数少ない接点として、「垣間見」という手段が用いられることになったのです。

許されていた?平安時代の「垣間見」に対する考え方

現代の感覚では、誰かの姿をこっそり覗き見る「垣間見」は、プライバシーの侵害にあたる不適切な行為です。しかし、平安時代の貴族社会では、少し異なる文脈で捉えられていたようです。

完全に自由に行えたわけではありませんが、垣間見は、男性が女性と出会うための方法として、ある程度は黙認、あるいは容認されていた側面があったと考えられます。

男女間の直接的な接触が極端に制限されていた当時の社会状況において、男性が女性の姿を知るための現実的な手段の一つと見なされていたのかもしれません。

多くの古典文学作品に、垣間見の場面がロマンチックに、あるいは物語の重要な発端として描かれていること自体が、当時の社会である程度受け入れられていた可能性を示唆しています。

男性が女性の姿を偶然見て心を奪われる、という展開は、物語における一種の「お約束」として認識されていたふしもあります。

ただし、注意すべきは、これが主に男性側の視点から描かれる「出会い」であるという点です。

女性側からすれば、一方的に見られることに不快感や恐怖を感じることもあったでしょう。

容認されていたとしても、それはあくまで限定的な状況下での話であり、現代の価値観で単純に肯定できるものではありません。当時の文化として、その特殊性を理解する必要があります。

まとめ:「垣間見」に見る平安時代の文化と恋愛観

ここまで見てきたように、「垣間見」は単に「覗き見る」という行為以上の意味を持つ、平安時代の文化や社会を色濃く反映した風習と言えます。

男女間の交流が制限されていた社会構造、高貴な女性の神秘性、そして偶然の出会いを運命的と捉える恋愛観などが、この風習を生み出しました。

古典文学において、垣間見は物語を動かし、登場人物の心理や運命を描き出すための重要なモチーフとして機能しています。

『源氏物語』に見られるように、誰が誰を、どのような状況で垣間見るかによって、その後の展開は大きく異なります。

現代の感覚とは異なる部分もありますが、「垣間見」というフィルターを通して古典文学を読むことで、平安貴族の雅な、時には危うさも秘めた恋愛作法や美意識、そして当時の人々の心情をより深く理解する手がかりが得られるでしょう。

垣間見から結婚まで:古典おける平安貴族の恋愛プロセスと文学作品

「垣間見」によって始まった平安貴族の恋は、その後どのように進展していったのでしょうか。

ここからは、文学作品の例を挙げながら、垣間見から和歌の交換、逢瀬、そして結婚に至るまでの、平安貴族ならではの恋愛プロセスを見ていきましょう。

最初のステップ:『伊勢物語』に見る「垣間見」の原型

垣間見が恋愛の発端となる様子を描いた古典作品の代表例が、『伊勢物語』です。

平安時代初期に成立したとされるこの歌物語には、後の恋愛物語に影響を与えたとされる有名な垣間見シーンがあります。

それは初段に登場するエピソードです。元服したばかりのある男(在原業平がモデルとされる)が、奈良の春日の里へ鷹狩りに行った際、たいそう美しい姉妹が住んでいるのを見つけます。

そして、「この男、垣間見てけり」と、男が家の垣根の隙間から彼女たちの姿を覗き見たことが記されています。

姉妹の美しさに心を奪われた男は、「思ほえず、ふるさとに、いとはしたなくてありければ」(現代語訳:思いがけず、こんな古びた里に(不釣り合いなほど)美しい人がいるものだなあ)と感じ、感動のあまりに着ていた狩衣(かりぎぬ)の裾を切って、即興で和歌を書いて贈ります。

この一連の流れは、偶然の「垣間見」によって強い恋愛感情を抱き、すぐに和歌でアプローチするという、平安時代の恋愛の典型的な始まり方を示しており、後の文学作品にも受け継がれていきました。

多様なドラマ:『源氏物語』における垣間見の展開例

平安文学の最高峰『源氏物語』では、「垣間見」はさらに多様で複雑な人間ドラマを生み出すきっかけとして描かれています。

- 光源氏と紫の上(若紫巻): 北山で偶然、少女時代の紫の上を垣間見た光源氏は、亡き母や憧れの藤壺の宮の面影を見出し、彼女を理想の女性に育てようと決意します。この垣間見が、二人の長い関係の始まりでした。

- 夕霧と紫の上(野分巻): 光源氏の息子・夕霧は、強風で簾(すだれ)が上がった際に、義母にあたる紫の上の美しい姿を垣間見てしまいます。心惹かれながらも、父への遠慮と理性からその想いを抑え続けます。垣間見が必ずしも行動に直結しない、内面の葛藤を描いた例です。

- 柏木と女三宮(若菜巻): 光源氏の親友・柏木は、猫が簾を引き上げたことで女三宮の姿を垣間見てしまい、秘めていた想いが燃え上がります。これが後に密通という許されぬ関係、そして悲劇的な結末へと繋がりました。

- 薫と浮舟(宇治十帖): 光源氏の子とされる薫も、宇治で浮舟の姿を垣間見ます。彼は、垣間見で相手の姿を確認し、亡き人に似ていることを確かめてから関係を進めるなど、光源氏とは異なる慎重さを見せます。

このように、『源氏物語』では垣間見が、登場人物の性格や運命、複雑な人間関係を浮き彫りにする効果的な仕掛けとして用いられているのです。

心を伝える手段:垣間見の後に交わされる「和歌」

垣間見で心惹かれた相手に、平安貴族の男性はどうやって想いを伝えたのでしょうか。

そこで重要な役割を果たしたのが「和歌(わか)」です。直接会って話すことが難しい状況で、和歌は自らの気持ちや教養、センスを伝えるための大切なコミュニケーション手段でした。

垣間見た時の感動や相手の美しさへの賛辞、切ない恋心などを、三十一文字(みそひともじ)の短い歌に込めて贈ります。これは現代のラブレターや最初のメッセージにあたるものです。

受け取った女性側は、歌の内容はもちろん、使われている紙の種類や色、墨の色合いや筆跡などからも、送り主の身分や教養、そして自分への想いの深さを判断しました。

女性が心を動かされ、好意的な返歌を送れば、二人の関係は次のステップへ。もし返歌がなければ、残念ながらそこで終わりとなることもありました。この和歌のやり取りは、言葉を介して互いの心を探り合う、洗練された恋愛のプロセスだったのです。

深まる関係:人目を忍ぶ「逢瀬」のルール

和歌の交換で気持ちが通じ合うと、いよいよ実際に会う「逢瀬(おうせ)」の段階へ進みます。

しかし、この逢瀬にも平安貴族ならではのルールがありました。人目を忍び、雅(みやび)であることを重んじる文化が反映されています。

逢瀬は基本的に、男性が女性の家を訪れる形で行われました。訪れるのは人目につきにくい夜。あたりが暗くなってから、通常は裏口など目立たない場所から邸に入ります。

そして、夜明け前、他の貴族たちが出仕する時間(早朝)よりも前に、人知れず帰るのがマナーとされていました。朝になってから帰る「朝帰り」は無粋(ぶすい)とされ、噂の元にもなりかねなかったのです。

恋の成就?:「後朝の文」と三日夜の習慣

逢瀬の後にも大切な習慣がありました。それが「後朝(きぬぎぬ)の文(ふみ)」または「後朝の歌」です。

男性は女性のもとを去った後、できるだけ早く、共に過ごした夜の余韻や別れの辛さ、次への期待などを詠んだ和歌を送るのが礼儀とされました。

「きぬぎぬ」の語源は、別れ際に互いの衣(きぬ)を交換した古い習慣にあるとも言われます。この和歌のやり取りで、二人は関係を確かめ合い、愛情を深めていきました。

そして、平安時代の結婚観を象徴するのが、「男性が同じ女性のもとへ三晩続けて通うと結婚が成立する」という考え方です。

これは「三日夜(みかよ)の餅(もち)」という披露宴の儀式とも関連付けられますが、三晩の訪問は、二人の関係が真剣であることを周囲に示す重要な意味を持っていました。

現代のような法的な手続きではなく、当人たちの合意と社会的な承認によって結婚が成立したのです。

わずか数回のやり取りと逢瀬で将来を決めることもあったため、和歌や振る舞いから相手を見極めることが非常に重要でした。

また、結婚後も夫が妻の家に通う「通い婚」が主流であり、一夫多妻制も認められていたなど、現代とは異なる結婚制度や恋愛観が存在しました。こうした背景を知ることで、古典文学に描かれる複雑な人間関係をより深く理解することができるでしょう。

総括:「垣間見」から読み解く古典世界の恋愛

記事のポイントを以下にまとめました。古典常識って本当に面白いですよね。

- 垣間見とは、物の隙間から異性を覗き見る平安時代の行為である

- 古典文学において、垣間見は恋愛が始まる重要なきっかけであった

- 平安貴族の男女は、現代と異なり直接会う機会が極めて少なかった

- 身分の高い女性は御簾や几帳の奥で生活し、姿を見せなかった

- そのため、男性にとって垣間見は貴重な出会いの機会となる

- 現代の「覗き見」とは異なり、恋愛のきっかけとしてある程度容認されていた側面がある

- 垣間見は物語にドラマ性を与え、登場人物の運命を動かす役割を持つ

- 成人儀式(初冠・裳着)を経ると、男女の生活空間はさらに隔てられた

- 『伊勢物語』初段は、垣間見から和歌を贈る典型例とされる

- 『源氏物語』では光源氏や夕霧、柏木など多様な垣間見が描かれる

- 垣間見の後、男性は和歌を送って女性にアプローチするのが作法であった

- 和歌は互いの教養や想いを確認する重要なコミュニケーション手段であった

- 逢瀬は夜、人目を忍んで行われ、翌朝早くに帰るのがルールであった

- 逢瀬の翌朝には「後朝(きぬぎぬ)の文(歌)」を贈る習慣があった

- 男性が三晩続けて女性のもとへ通うと結婚が成立するとされた

古典文法を一通り把握したいなら以下の漫画がおすすめです。読みやすいことに加えて受験に必要な古典常識が身に付きます。