古文の五十音図とカタカナ完全攻略|読み方とワ行の違いを解説

こんにちは。「たく先生」です。

古文の勉強を始めたばかりのとき、教科書の最初の方にある「五十音図」を見て、「あれ? 小学校で習ったのとちょっと違う?」と戸惑ったことはありませんか? 「ゐ」とか「ゑ」とか見慣れない文字があったり、ヤ行やワ行の並びが現代語と違っていたりと、不思議に思うことも多いですよね。「昔の言葉だから適当に覚えればいいや」なんて思ってスルーしてしまうと、後で痛い目を見ることになってしまいます。

実は、この五十音図やカタカナの正しい知識は、古文をスラスラ読むための読み方や、テストで必ず出る動詞の活用を理解するための、一番大事な基礎になるんです。ここがグラグラしていると、どんなに単語を覚えても文法問題で正解できません。逆に言えば、この仕組みさえ理解してしまえば、古文の文法は驚くほどロジカルに見えてくるんですよ。

この記事では、現代語との違いや、古文特有の「ヰ・ヱ・ヲ」といったカタカナの正体、そして実際のテストで役立つポイントまで、わかりやすく解説していきます。「難しそう…」と不安に思っているあなたも、これを読めば五十音図の謎が解けて、古文の勉強がきっと楽しくなりますよ。

古文の五十音図とカタカナの基本を解説

まずは、古文における地図とも言える「五十音図」と、そこで使われているカタカナについて、その基本的な仕組みを見ていきましょう。現代の私たちが使っているものと何が違うのか、そしてなぜその違いが重要なのかを、歴史的な背景も交えながら整理します。

なぜ古文で五十音図が重要なのか

多くの高校生が、「五十音図なんて小学生のやることでしょ?」と軽く考えがちです。しかし、結論から言うと、古文の五十音図を完全に理解していないと、高校古文のメインテーマである「動詞の活用」が正しく理解できないからです。これは、古文の成績が伸び悩む大きな原因の一つになっています。

動詞の活用を決める「座標」としての役割

古文の授業が進むと、必ず「未然形・連用形・終止形…」といった動詞の活用を覚えることになりますよね。「四段活用」とか「下二段活用」とか、聞いたことがあると思います。この活用の種類を決めるのは、その動詞が五十音図の「何行」の「何段」にあるか、という情報だけなんです。

例えば、「植う(うう)」という動詞を見てみましょう。現代語の感覚だと、「うう」だから「あいうえお」の「ア行」だと思ってしまいがちですよね。しかし、古文の五十音図のルールでは、この「う」は「ワ行」に分類されるのです。

えっ、「うう」なのにワ行なんですか? 音は同じ「う」なのに、なんで行が違うのか全然わかりません…。

そうですよね。ここが最初のつまずきポイントになりやすいんですよ。でも、五十音図という「座標」の仕組みさえわかってしまえば、「なぜワ行なのか」がすっきり理解できるようになります。これがわからないと、活用表を丸暗記しようとして挫折してしまうんです。

つまり、五十音図は単なる文字のリストではなく、古文の文法ルールを適用するための絶対的な「座標軸」なのです。この座標がズレてしまうと、その後の接続問題も、敬語の判断も、全てズレて答えを出してしまうことになります。だからこそ、一番最初に「現代語の感覚を捨てて、古文専用の五十音図をインストールする」必要があるんですね。

辞書を引くための羅針盤

また、古語辞典を引くときにも五十音図の知識は必須です。歴史的仮名遣いで書かれた単語を引くとき、現代の感覚で引いても見つからないことがあります。「てふてふ」を調べたいときに、「ちょうちょう」で引いても出てきませんし、「ゐなか」を調べたいときに「いなか」の場所を探しても載っていないことがあります(辞書によりますが)。

正しい五十音図の順序と仮名遣いのルールを知っていることは、辞書という武器を使いこなすための必須スキルでもあるのです。

五十音図 歴史的仮名遣いと現代の違い

現代の学校教育で習う五十音図(現代仮名遣い)と、古文で使う五十音図(歴史的仮名遣い)には、明確な構造上の違いがあります。なんとなく違うのではなく、「どこがどう違うのか」をはっきりと言葉で説明できるようにしておきましょう。

「空白」が埋まっている完全なグリッド構造

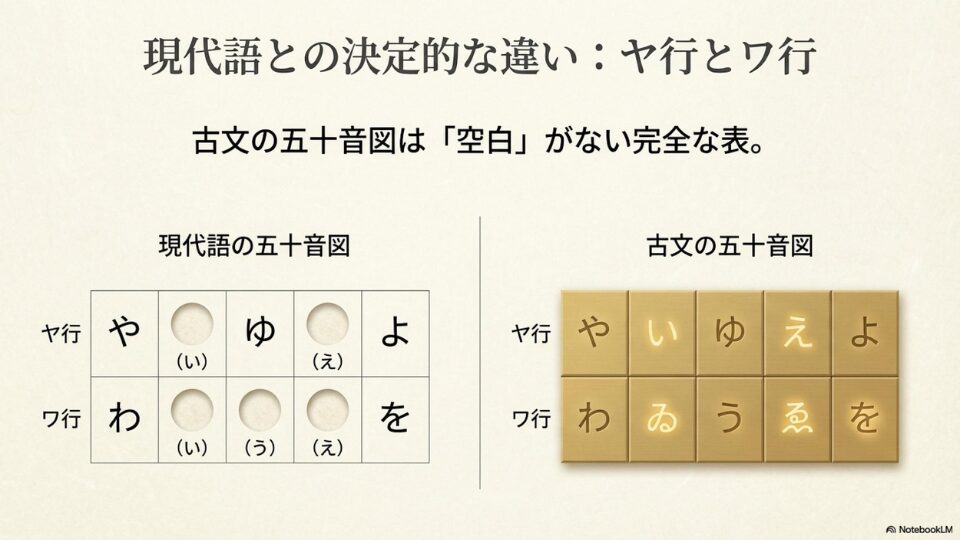

最大の違いは、「空白が埋まっているかどうか」です。

現代の五十音図を思い出してください。ヤ行は「や・ゆ・よ」、ワ行は「わ・を・ん」のように、使われない音(イ段やエ段など)は飛ばされていますよね。表にすると穴あきだらけです。しかし、古文の完全な五十音図では、これらが全て文字で埋まっています。

| 特徴 | 現代仮名遣い(現代語) | 歴史的仮名遣い(古文) |

|---|---|---|

| ア行 | あ・い・う・え・お | あ・い・う・え・お(同じ) |

| ヤ行 | や・(い)・ゆ・(え)・よ ※カッコ内は通常空欄 | や・い・ゆ・え・よ ※5音すべて揃う |

| ワ行 | わ・(い)・(う)・(え)・を ※カッコ内は通常空欄 | わ・ゐ・う・ゑ・を ※5音すべて揃う |

失われた音と文字の区別

現代語では、「ア行のイ」と「ヤ行のイ」と「ワ行のヰ」は、すべて「イ」という発音に統合されています。同様に、「ア行のエ」と「ヤ行のエ」と「ワ行のヱ」も、すべて「エ」です。

しかし、古文の世界(特に平安時代初期以前)では、これらは別の音として区別されていたり、あるいは音は同じでも「別の文字」として明確に書き分けられていたりしました。

「ヤ行の『え』」や「ワ行の『ゐ』」といった、現代語では意識しない音が、古文の文法では「動詞の活用語尾」として明確な役割を持って登場します。これらが「昔は区別されていた」ということを知っておくのがスタートラインです。現代人の感覚で「全部同じじゃん」と片付けてしまうと、文法問題で痛い目を見ることになります。

古文の五十音図:ヤ行・ワ行に注目

古文を勉強する上で、最も注意しなければならないのが「ヤ行」と「ワ行」です。ここを曖昧にしていると、文法の識別問題で苦労することになります。それぞれの行の特徴を詳しく見ていきましょう。

ヤ行(や・い・ゆ・え・よ)の秘密

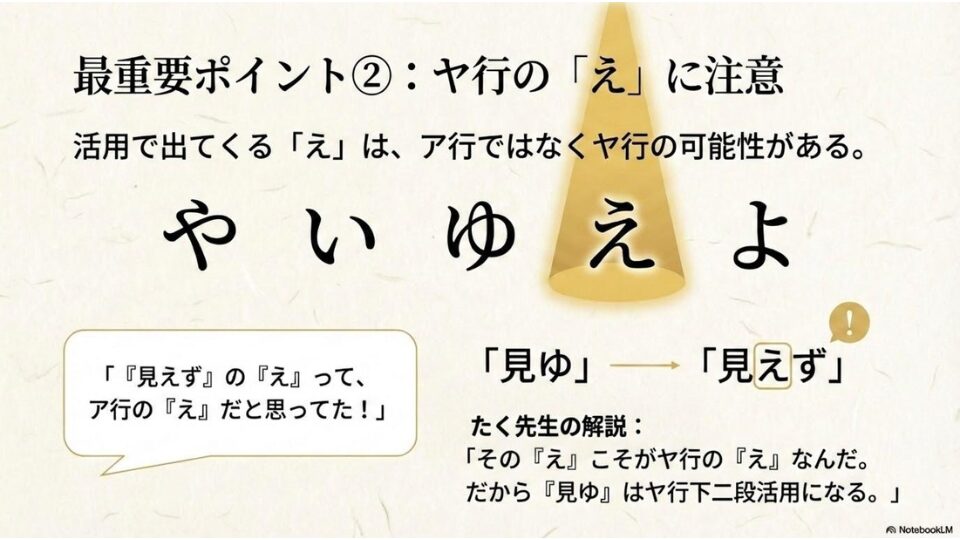

まず、ヤ行には「い」と「え」が含まれます。 現代の私たちは、ヤ行といえば「や・ゆ・よ」の3つだけだと思っていますが、古文では「い」と「え」を加えた5つがフルセットです。

- ヤ行の「い」:発音はア行の「い」と同じですが、文法上は「ヤ行」として扱います。

- ヤ行の「え」:これが非常に重要です。昔は /ye/(イェ)に近い発音をしていたと言われています。

これがどう文法に関わるかというと、例えば「老ゆ(おゆ)」という動詞があります。これを否定の形(未然形)にすると「老いず(おいず)」となります。この「い」は、ア行の「い」ではなく、ヤ行の「い」としてカウントします。だから、この動詞は「ヤ行上二段活用」と呼ばれるのです。

また、「見ゆ(みゆ)」「覚ゆ(おぼゆ)」などの動詞は、活用すると「見えず」「覚えず」などのように「え」の音が出てきます。この「え」もア行ではなく、ヤ行の「え」です。ここを間違えてア行だと思ってしまう人が本当に多いので、注意してくださいね。

ワ行(わ・ゐ・う・ゑ・を)の秘密

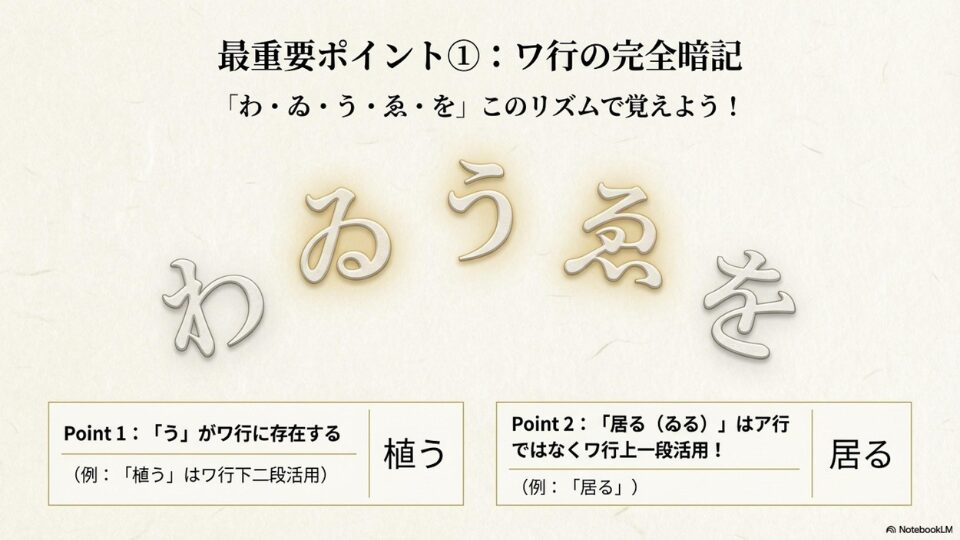

次にワ行です。「わ・ゐ・う・ゑ・を」という並びを、呪文のように唱えて必ず暗記しましょう。

| 行 | ア段 | イ段 | ウ段 | エ段 | オ段 |

|---|---|---|---|---|---|

| ア行 | あ | い | う | え | お |

| ワ行 | わ | ゐ | う | ゑ | を |

特に重要なのが以下の3点です。

- 「ゐ」と「ゑ」:現代語にはない文字ですが、古文では頻出です。「ゐ」はワ行イ段、「ゑ」はワ行エ段です。

- ワ行の「う」:現代語にはありませんが、古文のワ行には「う」が存在します。先ほどの「植う(うう)」がワ行の動詞になるのは、このワ行の「う」が活用語尾だからです。

- 「を」の位置:「を」はワ行のオ段です。ア行の「お」とは別の文字として扱われます。

「わゐうゑを」と何度も口に出して、指で空書きして、体で覚えてしまいましょう。

カタカナの歴史:なぜ生まれた?

そもそも、なぜ古文の世界にはカタカナが登場するのでしょうか。ひらがなだけで良さそうなものですが、実は「ひらがな」と「カタカナ」は、生まれや用途がまるで違う兄弟のような関係なんです。

ひらがなとカタカナの性格の違い

ひらがなは、皆さんご存知の通り、漢字の草書体(崩し字)から生まれました。「安」→「あ」、「以」→「い」のように、文字全体を崩して柔らかくしたものです。主に平安時代の女性によって、和歌や物語(『源氏物語』など)といった情緒的な文章や私的な手紙で使われて発達しました。

一方、カタカナは「漢文」を勉強する際のメモ書きから生まれました。

ここが大きな違いです。昔のお坊さんや学者が、中国から来た難しい漢文(お経や法律)を読むために、行間や文字の横に日本語の発音や意味をメモする必要がありました。しかし、行間は狭い。そこで、漢字を崩すのではなく、漢字の一部(偏や旁など)を切り取って簡略化した記号としてカタカナを発明したのです。

豆知識:カタカナの元になった漢字(字源)

- 「イ」 ← 「伊」の偏(へん)である「イ」から

- 「ロ」 ← 「呂」という字の上半分「ロ」から

- 「ハ」 ← 「八」という字そのものから

- 「カ」 ← 「加」の偏である「力」から

このように、漢字の一部から作られているため、直線的で角張った形をしているのです。

「公的な文字」としてのカタカナ

この成り立ちから、カタカナは「学問の場」や「公的な場」で使われる文字という性格を強く持っていました。そのため、古文の中でも「硬い文章」や「公的な記録」、法律、あるいは「外国(中国)由来の言葉」を表すときなどにカタカナが使われる傾向があります。

戦前の公文書や法律が「カタカナ混じり文」で書かれているのも、この「カタカナ=公的な文字」という伝統が続いていたからなんですね。

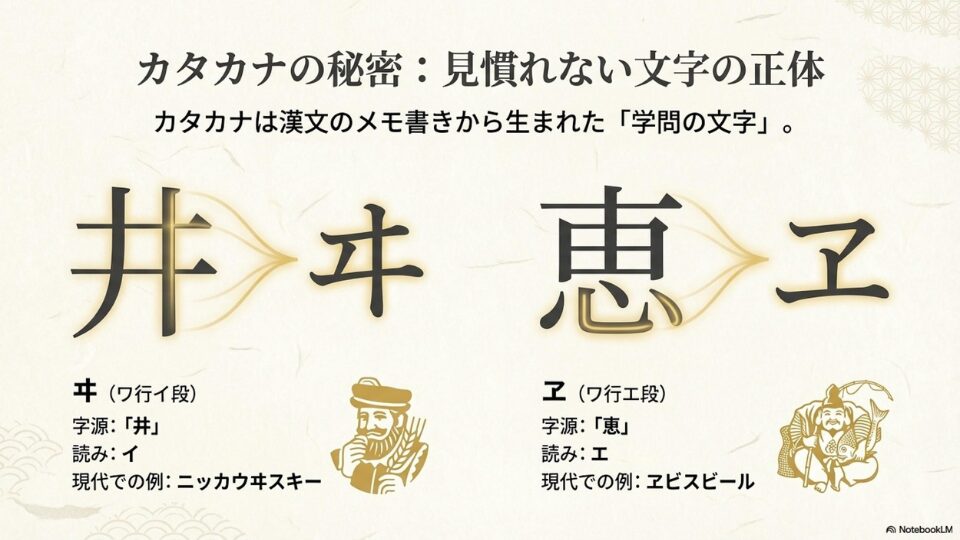

ワ行のカタカナ「ヰ・ヱ・ヲ」とは?

現代ではほとんど見かけないワ行のカタカナ、「ヰ」「ヱ」「ヲ」。これらは一体何者なのでしょうか。それぞれの正体と、覚え方を見ていきましょう。

「ヰ」:ワ行イ段

- 読み方:歴史的仮名遣いでは「ウィ」に近い音でしたが、古文を読む際は現代語の「イ」と同じように読みます。

- 対応するひらがな:「ゐ」

- 字源:「井戸」の「井」という漢字から来ています。形もそっくりですよね。

- 現代に残る例:ニッカウヰスキー(NIKKA WHISKY)の「ヰ」はこれです。ウイスキーの /wi/ の音を表すために使われています。

「ヱ」:ワ行エ段

- 読み方:歴史的仮名遣いでは「ウェ」に近い音でしたが、古文を読む際は現代語の「エ」と同じように読みます。

- 対応するひらがな:「ゑ」

- 字源:「恵」という漢字の下半分や、「衛」という漢字から作られたと言われています。

- 現代に残る例:ヱビスビール(YEBISU BEER)の「ヱ」はこれです。昔は「えびす」を「ゑびす」と書いていた名残ですね。

「ヲ」:ワ行オ段

- 読み方:歴史的仮名遣いでは「ウォ」に近い音でしたが、古文を読む際は現代語の「オ」と同じように読みます。

- 対応するひらがな:「を」

- 字源:「乎(かな)」という漢字や、「雄(お)」という漢字から作られたと言われています。

- 特徴:現代語では助詞の「を」としてのみ生き残っていますが、古文では「ヲとこ(男)」のように単語の一部としても使われます。

古文の文章中にカタカナで「ヰ」や「ヱ」が出てきたら、慌てずに「あ、これはワ行の文字だな」と認識できるようにしておきましょう。特に戦前の文章や、少し古い文学作品、教科書の注釈などでも見かけることがあります。

「ン」のカタカナとその成り立ち

最後に「ン」についてです。実は、平安時代などの古い五十音図には「ン」が含まれていないことが多いのをご存知でしょうか?

後から加わった文字

「ン」という音(撥音・はつおん)は、言葉のリズムとして後から定着したもので、文字として独立した地位を得るのが比較的遅かった文字です。そのため、古い手習い歌である「いろは歌」にも「ん」は入っていませんよね。

カタカナの「ン」は、「尓(じ)」という漢字の上半分や、「二」の変形、「無(ム)」の草書体の変形など諸説ありますが、いずれにせよ他の文字と同じく漢字の一部から生まれています。

「ム」との深い関係

また、古文を読んでいると、「ム」という字が「ン」と読まれるケースに遭遇することがあります。

- 南無(なむ)→ ナム → ナン

- 西(にし)+ 向(む)く → にしむく → にしんく

このように、「ム」と「ン」は音として非常に近い関係にあり、表記が揺れていることがあります。「ひむがし(東)」を「ひんがし」と読んだりするのも、この「ム」と「ン」の親近性によるものです。 「ン」は五十音図の枠外にある特別な存在ですが、古文のリズムを作る上で非常に重要な役割を果たしています。

古文五十音図のカタカナ読み方と活用

ここからは実践編です。実際に古文の中にこれらのカタカナや歴史的仮名遣いが出てきたとき、どのように読めばよいのか、そのルールを解説します。「文字は読めるけど、発音がわからない」とならないように、しっかりマスターしましょう。

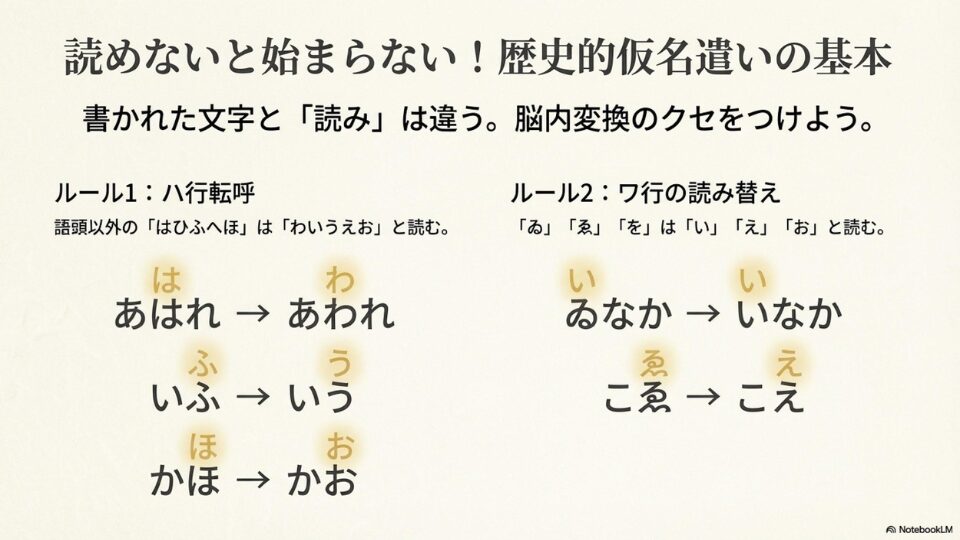

歴史的仮名遣いの読み方 一覧で確認

歴史的仮名遣いを現代の発音(現代仮名遣い)に直して読むには、いくつかの鉄則ルールがあります。これを覚えておかないと、古文を音読したときに全く違う言葉に聞こえてしまい、意味がチンプンカンプンになってしまいます。

「文字としてはこう書くけれど、読むときはこう発音する」という変換ルールを、一覧で整理しました。特に、高校生がつまずきやすい「長音化(音が伸びる現象)」については、後ほど詳しく解説しますね。まずは基本のルールをざっと確認しましょう。

【保存版】読み方の基本ルール一覧

| ルール名 | 内容 | 具体例(古文→現代読み) |

|---|---|---|

| ハ行転呼 (はぎょうてんこ) | 語頭(言葉の最初)以外の「ハ・ヒ・フ・ヘ・ホ」は、「ワ・イ・ウ・エ・オ」と読む。 | あはれ → あわれ いふ → いう かほ → かお |

| ワ行の読み替え | 「ゐ」「ゑ」「を」は、それぞれ「い」「え」「お」と読む。 | ゐなか → いなか こゑ → こえ をとこ → おとこ |

| 四つ仮名 | 「ぢ」「づ」は、それぞれ「じ」「ず」と読む。 | もみぢ → もみじ つづく → つずく |

| 合拗音 (ごうようおん) | 「くわ」「ぐわ」は、「か」「が」と読む。 | くわし(菓子) → かし ぐわんじつ → がんじつ |

| 撥音(はつおん) | 「む」は、文脈によって「ん」と読む場合がある。 | なむ(南無) → なん あらむ → あらん |

これらのルールは、カタカナで書かれていても全く同じです。「イフ」と書かれていたら「いう」、「コヱ」なら「こえ」と読みます。「そのまま読むんじゃないの?」と思わず、必ず脳内で現代語に変換する癖をつけましょう。

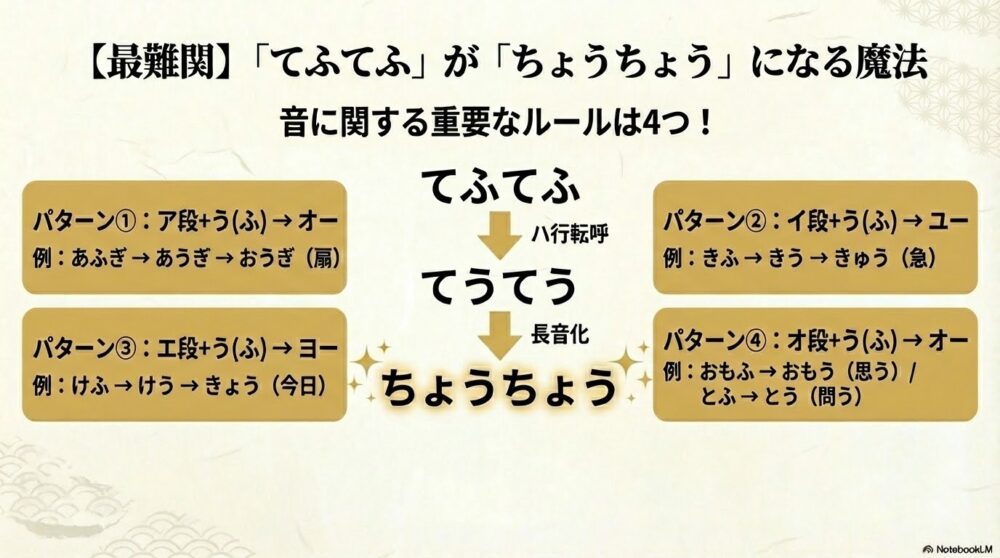

【最重要】「音が伸びる」長音化の完全攻略

さて、ここからが本番です。多くの受験生が苦戦するのが、母音が連続したときに音が伸びる「長音化(ちょうおんか)」です。

「やうす」を「や・う・す」とそのまま読んでも、何のことかわかりませんよね。でも、ルールに従って「ようす(様子)」と変換できれば、すぐに意味がわかります。この変換パターンは以下の4つしかありません。リズムで覚えてしまいましょう!

長音化の4大パターン

- ① ア段 + う(ふ) ➡ 「オー」

- ② イ段 + う(ふ) ➡ 「ユー」

- ③ エ段 + う(ふ) ➡ 「ヨー」

- ④ オ段 + う(ふ) ➡ 「オー」

それぞれ詳しく見ていきますね。

① ア段 + う(ふ) ➡ 「オー」

「あ・か・さ・た・な…」などのア段の音に「う」または「ふ」が続くと、「オー」と伸びる音になります。

- やうす(ya-u-su)→ ようす(様子)

- まうす(ma-u-su)→ もうす(申す)

- あふぎ(a-fu-gi)→ ハ行転呼で「あうぎ(a-u-gi)」→ おうぎ(扇)

「アウ → オー」の変化は、英語の「Audio(オーディオ)」や「Auto(オート)」と同じ感覚ですね。

② イ段 + う(ふ) ➡ 「ユー」

「い・き・し・ち・に…」などのイ段の音に「う」または「ふ」が続くと、「ユー(ユウ)」という音になります。

- きう(ki-u)→ きゅう(急)

- うつくしう(u-tsu-ku-shi-u)→ うつくしゅう(美しゅう)

- いふ(i-fu)→ ハ行転呼で「いう(i-u)」→ ゆう(言う)

③ エ段 + う(ふ) ➡ 「ヨー」

ここが一番の難所です! 「え・け・せ・て・ね…」などのエ段の音に「う」または「ふ」が続くと、「ヨー(ヨウ)」という音になります。「エ」の要素が消えて「ヨ」になるので注意が必要です。

- けふ(ke-fu)→ ハ行転呼で「けう(ke-u)」→ きょう(今日)

- てふてふ(te-fu-te-fu)→ ハ行転呼で「てうてう(te-u-te-u)」→ ちょうちょう(蝶々)

- せうそこ(se-u-so-ko)→ しょうそこ(消息=手紙のこと)

「てふてふ」がいきなり「ちょうちょう」になるのは魔法のようですが、「ハ行転呼(ふ→う)」+「長音化(えう→よう)」という2つのルールが組み合わさっているからなんです。

④ オ段 + う(ふ) ➡ 「オー」

「お・こ・そ・と・の…」などのオ段の音に「う」または「ふ」が続くと、「オー(オウ)」という音になります。現代語の「おとうさん(O-TO-U-SA-N → O-TŌ-SA-N)」と同じ感覚ですね。

- おもふ(o-mo-fu)→ ハ行転呼で「おもう(o-mo-u)」→ おもう(思う)

※「オモー」と読みます。 - とふ(to-fu)→ ハ行転呼で「とう(to-u)」→ とう(問う)

※「トー」と読みます。

いかがでしょうか。この「長音化」のルールをマスターすると、呪文のように見えていた古文が、急に知っている日本語として聞こえてくるはずです。ぜひ音読して感覚を掴んでくださいね。

特に注意したいハ行・ワ行の読み方

テストで最も狙われやすく、間違いが多いのが、ハ行とワ行の読み分けです。

ハ行転呼の「語頭」トラップ

先ほどのルールの1番目、「ハ行転呼」ですが、これは「言葉の最初(語頭)にあるときはそのまま読む」という点に最大の注意が必要です。

- 「はな(花)」:語頭なので、そのまま「はな」と読みます。「わな」とは読みません。

- 「かは(川)」:語中(言葉の途中)なので、「かわ」と読みます。

- 「はは(母)」:最初の「は」は語頭なので「は」、次の「は」は語中なので「わ」。つまり「はわ」と読みます。

このように、同じ「は」という文字でも場所によって読み方が変わるのがややこしいところです。カタカナ表記の古文でも、「ハハ」は「ハワ」と読むことになります。 また、複合語(2つの言葉がくっついた言葉)の場合も注意が必要です。「つきひ(月日)」は「月」と「日」が合体した言葉なので、「日」の「ひ」は語頭の扱いになり、「つきい」ではなく「つきひ」と読むのが原則です(ただし、連濁して「つきび」となることもあります)。

助詞「を」とワ行「ヲ」の違いを理解する

「を」という文字は、現代では助詞(「ご飯を食べる」など)としてしか使いませんが、古文では言葉の一部として使われる「ヲ」が頻繁に登場します。

単語の一部としての「ヲ」

例えば、以下の単語を見てください。

- をとこ(男)

- をとめ(乙女)

- をかし(趣がある)

- をさなし(幼い)

これらは助詞ではなく、単語そのもののスペルの一部です。読み方としてはどちらも「お」で同じですが、「古文では『お』という音を表すために、ア行の『お』とワ行の『を』の2種類が明確に使い分けられていた」ということを理解しておきましょう。

辞書を引くときの注意点

これがなぜ重要かというと、古語辞典を引くときに関わってくるからです。 多くの古語辞典では、「お」から始まる言葉と、「を」から始まる言葉が別の場所に掲載されています。「おとこ」を調べたいときに、ア行の「お」の項目を探しても載っていません。「を」の項目を探さないといけないのです。 「ヲ」はただの「オ」の昔の書き方ではなく、別の文字であるという認識を持つことが、古文上達の近道です。

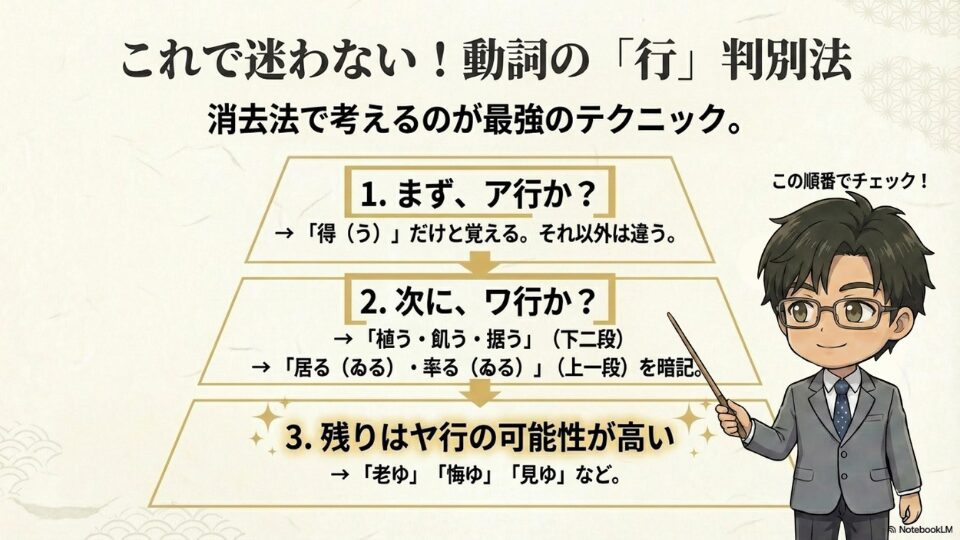

ア行 ヤ行 ワ行 見分け方のコツと文法

さて、ここがこの記事のハイライトであり、文法の核心部分です。動詞の活用を見分ける際、その動詞がア行・ヤ行・ワ行のどれに属するかを、どうやって瞬時に判断すればよいのでしょうか。

【永久保存版】行の判別テクニック

迷ったら、以下の優先順位でチェックしていってください。

- ア行の動詞:

古文において、ア行で活用する動詞は「得(う)」(手に入れる、という意味)の一語しかありません(「所得(ところう)」などの複合語を除く)。

つまり、「う」で終わる動詞が出てきても、「得(う)」以外はア行ではないと疑うのが鉄則です。 - ワ行の動詞:

特定の少数の動詞を覚えてしまえばOKです。

・ワ行下二段活用:「植う(うう)」「飢う(うう)」「据う(すう)」の3語。

・ワ行上一段活用:「居る(ゐる)」「率る(ゐる)」の2語。

特に「居る(ゐる)」は現代語で「いる」なのでア行に見えますが、古文では「ゐ」を使うので絶対にワ行です。 - ヤ行の動詞:

「老ゆ(おゆ)」「悔ゆ(くゆ)」「報ゆ(むくゆ)」など、「ゆ」で終わる語が多いです。

また、「見ゆ(みゆ)」「覚ゆ(おぼゆ)」「聞こゆ(きこゆ)」など、現代語で「見える」「覚える」となる言葉は、古文ではヤ行下二段活用です。これらは活用の中に「え(ye)」の音が出てくるのが特徴です。

このように、「ア行は1つだけ」「ワ行は特定語を暗記」という消去法を使うことで、迷わずに正解にたどり着くことができます。ここを間違えると、入試問題の識別問題で確実に点数を落としてしまいます。

動詞の活用についてさらに詳しく知りたい場合は、助動詞との接続も重要になってきます。こちらの記事も参考にしてみてください。

古典の助動詞活用表の覚え方|接続・意味・活用を徹底解説し、あなたの理解を進めます!

カタカナが使われた文章の背景を知る

入試問題や教科書で、あえてカタカナ交じりの古文(例えば『今昔物語集』の一部や、『大日本帝国憲法』のような公文書など)が出題されることがあります。

見た目のインパクトで「うわっ、読みにくそう!」と思ってしまうかもしれませんが、これはその文章の性格を表しているに過ぎません。カタカナ書きの古文は、主に以下のような特徴を持っています。

- 硬い内容であることの証明:法律、記録、学術書など、公的で真面目な文章によく使われます。

- 漢文訓読の影響:漢文を日本語として読む際のリズムやスタイルをそのまま残しています。

- 和漢混淆文(わかんこんこうぶん):日本の話し言葉(和文)と、中国由来の書き言葉(漢文)が混ざった文体で、軍記物語などに見られます。

カタカナで書かれているからといって、特別な翻訳技術が必要なわけではありません。ひらがなに脳内変換して、これまで説明した読み方のルールを当てはめれば、普通の古文と同じように読解できます。

「カタカナだ!無理!」と拒絶反応を起こさずに、「ああ、昔の学者が書いたメモ書きスタイルなんだな」「ちょっと格好つけた文体なんだな」と親しみを持って接してみてください。それだけで、読解のハードルはぐっと下がりますよ。

古文の五十音図とカタカナ:重要ポイントのまとめ

最後に、今回の内容を整理します。古文の五十音図とカタカナは、単なる暗記項目ではなく、古文という言語を理解するためのルールブックそのものです。

今回のまとめ

- 古文の五十音図は、動詞の活用を決定するための「座標」である。

- ヤ行(い・え)とワ行(ゐ・ゑ・を)の存在を忘れず、現代語との違いを意識する。

- 歴史的仮名遣いの読み方(ハ行転呼など)は、カタカナ表記でも同様に適用される。

- 「居る(ゐる)」などの重要単語は、ア行ではなくワ行であることを丸暗記する。

- カタカナは「漢文」由来の学問的な文字であり、アレルギーを持つ必要はない。

この基礎をしっかり固めておけば、これから先の文法学習が驚くほどスムーズになります。まずは五十音図を書き出してみて、ヤ行とワ行の文字を自分の手で書いてみることから始めてみましょう。

最後に確認問題を二パターン用意してみました。ぜひ取り組んでみてください。