漢文:疑問形のルールを徹底解説!一覧・見分け方・覚え方

「漢文 疑問」というキーワードで検索されているあなたは、古典学習でつまずきやすい疑問形の判別や解釈に悩まれているのではないでしょうか。

特に、疑問詞の読み方や、疑問と反語の「や」「か」の違い、そして疑問と反語の見分け方には、明確なルールを知らないと戸惑ってしまいますよね。

この記事では、漢文の疑問の句法を基礎から応用まで徹底的に解説します。

疑問を表す助字や疑問詞の一覧と、それぞれの文末の形を整理し、暗記に頼らない理解のための覚え方もご紹介します。

この記事を読み終える頃には、曖昧だった疑問形の知識が整理され、自信を持って問題に取り組めるようになるはずです。

漢文の疑問形を徹底解説!基本と応用

漢文の疑問の句法を一覧で確認

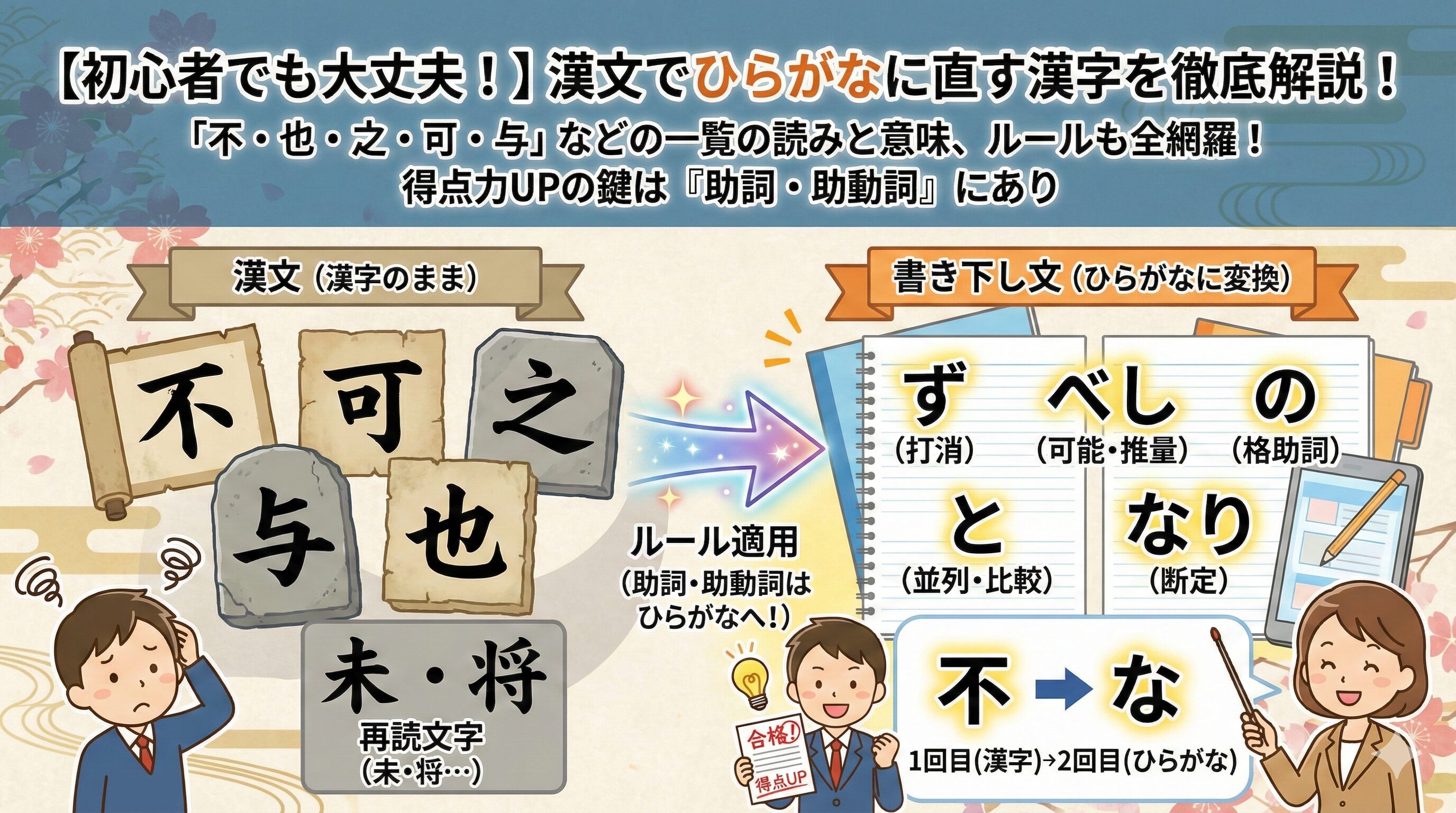

漢文における疑問の句法は、主に「疑問詞」を使う場合と「疑問を表す助字」を使う場合、そして「その両方」を使う場合の3つに分けられます。

疑問文は、文字通り、相手に質問をしたり、自身に問いかけたりする場合に用いられる形です。その機能は現代日本語の疑問文と変わりませんが、表現方法に特有のルールがあるため、まずは疑問を表す主要な疑問詞と助字について、その全体像を確認しましょう。

疑問を表す主要な語とその機能

主に以下のような語が疑問を表すために使われ、文中のどこに置かれるかによって機能が異なります。

- 疑問詞(文頭・文中):具体的な内容(誰、何を、いつ、どこで、どうして)を問う機能を持つ語です。代表例として、何(なんゾ、なにヲカ)、安(いづクニカ、いづクンゾ)、誰(たれカ)、孰(たれカ、いづレカ)、何為(なんすレゾ)などがあります。

- 疑問の助字(文末):文全体を疑問形にする記号的な役割を持つ語です。乎(か、や)、哉(や、か)、也(や)、与(や)、邪(や、か)、耶(や、か)などがあり、日本語の「〜か」に相当します。

これらの語が見られた場合、その文が疑問形である可能性が非常に高いですが、前述の通り、同じ語が反語形にも使われるため、単語の意味だけでなく、文全体の構造、特に文末の形を意識することが大切です。

例えば、疑問詞「何」一つとっても、「なんゾ」と読めば理由を、「なにヲカ」と読めば事物を問う、というように、送りがなと文脈によって意味が変わります。

疑問を表す助字と文末のルール

疑問を表す助字は、文の結びに置かれ、文全体を疑問の形にする終助詞的な役割を果たします。最も使用頻度が高いのが「乎」で、その他にも「哉」「也」「与」などがあります。これらは、まさに日本語でいうところの文末の「か」や「や」の役割を担っています。

これらの助字を用いる際の接続関係と読み方は、正確に覚える必要があります。多くの場合、文末にこれらの助字があるときは、「~か」という疑問の意で解釈します。

ただし、直前の語の活用形によって読み方が変わる点に注意が必要です。例えば、「明友と交はりて信ならざるか(友人と交際して、信義を尽くさなかったか)」のように、文脈によって接続形は変化しますが、基本的には「~か」という疑問の意で解釈します。

しかし、高等学校学習指導要領にも示されるように、古典文法の知識が不可欠であり、「有・在」のようなラ変型の動詞が直前に来る場合など、文末の助字が「や」と読まれる例も散見されます。

そこで重要なのが、これらの疑問の助字が、推量の助動詞「ん(む)」と組み合わされると、多くの場合、反語の意味になるという点です。つまり、文末の構造がその文を漢文の疑問として解釈するか、反語として解釈するかを決定づける重要な鍵となることを、常に頭に入れておく必要があります。

疑問の助字「乎」の「か」と「や」の違い

文末の疑問の助字「乎」は、「~か」と「~や」の二通りの読み方があり、この「や」「か」違いが、学習初期の混乱を招きやすいポイントです。しかし、この読み分けには、直前にある語の活用形によって決まるという、比較的明確なルールが存在します。

「乎」の読み分けルールと接続

- 「~か」と読む場合:直前が体言(名詞)または連体形の場合に多く使われます。これは「~というものか」というように、体言や連体修飾語を受けて問いかけるニュアンスです。

- 「~や」と読む場合:直前が終止形の場合に多く使われます。特に、ラ変型の動詞の終止形「り」や、「なり」の終止形など、終止形に接続して強調を伴う疑問を表現する際に用いられます。

例えば、「所謂天道は是か、非か(世にいう天道は、正しいのか、正しくないのか)」のように、体言である「是」「非」の直後では「か」と読みます。

一方、「子は大夫に非ずや(あなたは高官ではないのか)」のように、終止形に接続する場合では、「や」と読む例が見られます。

ただし、このルールはあくまで目安であり、時代やテキスト、そして慣用的な読み方によって例外も存在します。だからこそ、一つのルールに固執せず、多くの例文に触れる中で、その文章に最も自然な読みを体得することが、確かな学力につながります。

疑問詞の種類と訳し方を一覧で整理

漢文の疑問詞は、文の要素として句中に置かれ、疑問を投げかける具体的な対象(誰、何を、どこに、どうしてなど)を明示します。

疑問詞はその表す意味によって種類分けができ、それぞれの種類ごとに、送り仮名を含めた異なる読み方と訳し方が存在します。この一覧を整理することが、効率的な覚え方の第一歩です。

疑問詞の種類と用法(詳細)

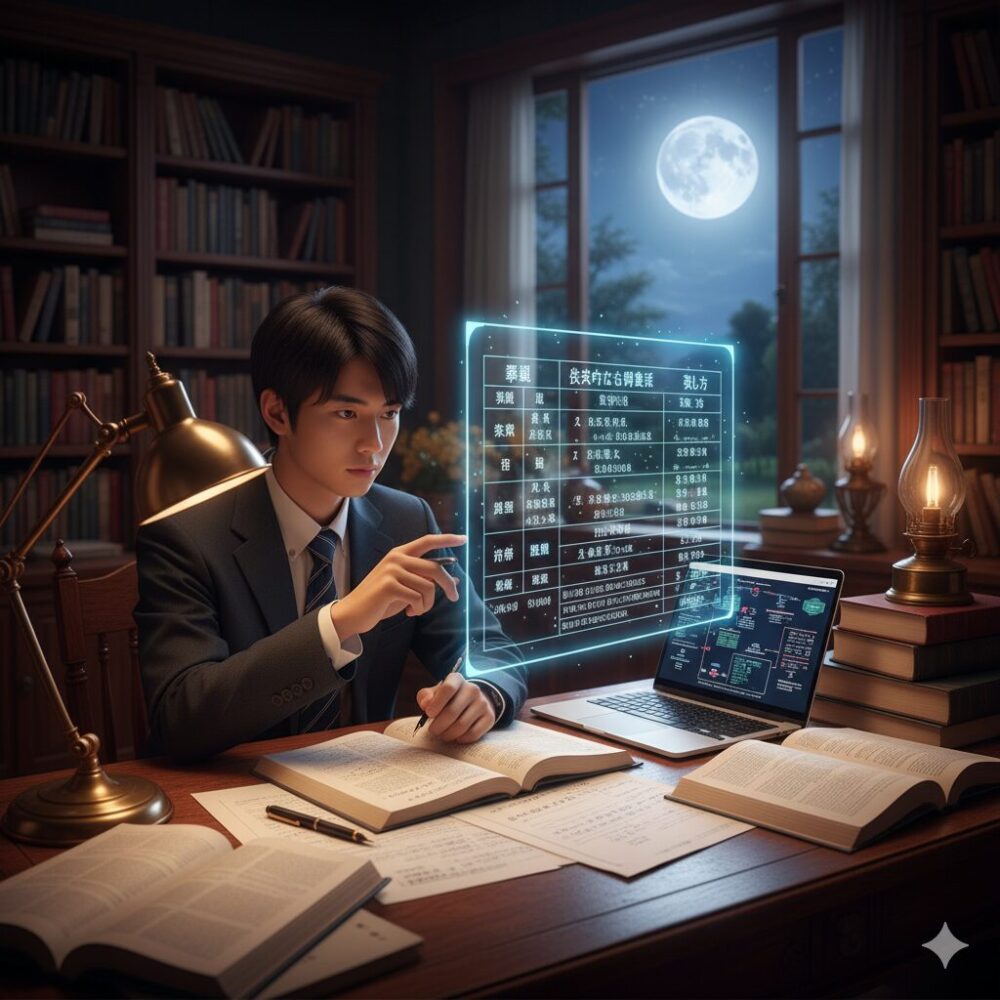

| 種類 | 代表的な疑問詞(類義語) | 主な読み方 | 訳し方 |

|---|---|---|---|

| 原因・理由 | 何(奚・胡・曷)、安(悪・焉・寧)、何為(奚為・胡為)、何故 | なんゾ、いづクンゾ、なんすレゾ、なんノゆゑニ | どうして~か |

| 事物 | 何(奚) | なにヲカ | 何を~か |

| 場所 | 安(悪・焉)、何処、何許 | いづクニカ、いづレノところヨリカ、いづこ | どこに/どこで~か |

| 人物 | 誰、孰 | たれカ | だれが~か |

| 比較・選択 | 孰 | いづレカ | どちらが~か |

| 数量・程度 | 幾何(幾許) | いくばくゾ | どれほどか |

| 手段・方法 | 何以 | なにヲもつテ(カ) | どうやって~か |

| 時間 | 何時 | いづレノときニカ | いつ~か |

例えば、「何」が「なんゾ」と読まれる場合は理由を問い、「なにヲカ」と読まれる場合は事物を問います。「安」も「いづクニカ」なら場所を、「いづクンゾ」なら理由を問うため、一つひとつの漢字が持つ複数の意味と読み方を、送り仮名の違いと関連付けて理解することが不可欠です。このように、多義的な疑問詞を区別することが、正確な読解力につながります。

疑問詞を用いた疑問形の具体的な例文

抽象的な句法のルールを確かな知識とするためには、具体的な例文を通しての理解が最も効果的です。ここでは、先ほど一覧で確認した主要な疑問詞の用法を、実際の漢文の例文で見ていきましょう。このステップを踏むことで、句法と訳し方が紐づけられ、知識が定着します。

主要な疑問詞の例文と現代語訳

- 理由(何):「何ぞ前には倨りて後には恭しきや(どうして以前はいばっていたのに今は丁寧なのか)」:原因や経緯を問うています。

- 事物(何):「大王来たるとき何をか操れる(大王はおいでになるとき、何をお持ちになったか)」:持ち物という事物を問うています。

- 場所(安):「沛公安くにか在る(沛公はどこにいるのか)」:人物の居場所を問うています。

- 比較・選択(孰):「膾炙と羊棗と孰れか美き(なますやあぶり肉となつめとでは、どちらがおいしいか)」:二つの事物を比較し、選択を求めています。

これらの例文からわかるように、疑問詞が文中で疑問の対象を明示し、文末には「か」「や」といった疑問の助字が伴うことが多いです。

また、疑問詞によっては、文末に助字を伴わず、係り結びの法則によって文末が連体形となる場合もあります。

たとえば、「大王来たるとき何をか操れる」では、疑問詞「何をか」に呼応して、文末が助動詞「り」の連体形「れる」となっています。このように、疑問形と係り結びの関係を理解しておくことも、正確な読解においては非常に大切です。(参照:国立教育政策研究所『紀要』第135集より、古典教育における文法・句法の重要性)

漢文の疑問を完璧に理解する覚え方と応用

疑問と反語を見分けるポイント

疑問と反語の見分け方は、漢文の疑問形を学習する上で最も難易度が高いと感じられる点かもしれません。なぜなら、反語形も「乎」「何」「安」といった疑問形と全く同じ疑問詞や助字を用いることが多いため、見た目だけでは判別が難しいからです。

しかし、この二つを見分けるための決定的なポイントは、文法的な構造に隠されています。それは、前述の通り、文末の構造を細部にわたってしっかりとチェックすることです。

疑問文が単に「〜か」と問いを投げかけるのに対し、反語文は「〜だろうか、いや〜ない」というように、話し手が心の中で確信している内容を、あえて疑問の形式で強調し、強い否定や断定を表現する用法です。したがって、文末に推量の助動詞「ん(む)」が使われているかどうかが、疑問か反語かを判別する上での最も大きな手がかりとなります。

疑問形と反語形の文末のやか違い

疑問文と反語文は、文末の構造によって決定的なやか違いが生まれます。これが、二つの句法を判別する上で絶対に無視できない鍵です。疑問形の場合、文末は連体形や終止形に「か・や」といった助字がつく形が基本です。例えば、「是か、非か(正しいのか、正しくないのか)」のように、文末には推量や意志を表す語は伴いません。

一方、反語形の場合、文末には未然形に推量の助動詞「ん(む)」がつき、さらにその後に「や(乎・哉)」などの助字を伴うことが多いです。この「ん」は、推量や可能の意味を持ち、反語では「〜であろうか」という形を通じて、「〜のはずがない」という強い否定を表します。たとえば、「〜なるを得んや(〜と言えようか、いや言えない)」という形になります。疑問詞を見つけた際に、まずこの「ん」の有無を確認することが、疑問と反語の判別における最優先事項となります。

注意点:文脈による判断の重要性

ただし、反語形でも「ん」を伴わない形や、疑問形でも「ん」を伴う特殊な例(例:「何れの時か帰年ならん」:いつの日が帰る年であろうか)も存在します。

また、「〜如〜何(〜ヲいかんセン)」のように、文末の形は同じでも文脈によって疑問にも反語にもなる例外的な表現も存在します。そのため、最終的には文脈全体から、純粋な問いかけなのか、強い断定(否定)のニュアンスがあるのかを判断する力を養うことが不可欠です。

疑問形における係り結びの法則

前述の通り、漢文の疑問形において、係り結びの法則を意識することは、正確な読解には欠かせません。この法則は、現代の私たちが日常で使う言葉にはない、漢文特有の文法構造であり、文中の特定の語(係り)が文末の活用語(結び)の形を変化させるルールです。特に、疑問詞や疑問の助字が「係り」となって文中に存在する場合、それらは「疑問 反語 見分け方」にも関連する重要な手がかりとなります。

基本的なルールとして、疑問を表す語(疑問詞)が句中に使われると、原則として文末の用言(動詞・形容詞・形容動詞)は連体形になります。連体形は、体言(名詞など)に連なる形、つまり「〜なる」「〜る」といった形をとり、文がまだ終わっていないかのような余韻を残します。このとき、文末にさらに「乎」「哉」「也」などの助字がつく場合は、「や」と読むことが多いです。

係り結びの構造と疑問詞の役割

疑問の係り結びの典型的な構造は以下の通りです。

- 係り語:疑問詞(何、安、誰、孰など)

- 結びの形:文末の用言が連体形になる

これにより、疑問詞と文末の形が文法的に呼応しあうことで、その文が漢文の疑問を表していることがより明確になります。この構造を理解することが、単なる暗記に頼らない読解の基礎となります。

たとえば、疑問詞「何」が原因・理由を問う形で使われると、文末は連体形となります。これは、疑問詞が文構造の重要な一部として機能している証拠であり、この法則が破られている場合は、文法的な異常や、反語のような特殊な解釈が必要となる可能性を示唆しています。

係り結びの法則の具体例

| 例文(漢文) | 書き下し文 | 現代語訳 | 係り(疑問詞) | 結びの形(用言) |

|---|---|---|---|---|

| 大王 来ルトキ 何ヲカ操レル。 | 大王来たるとき 何をか操れる。 | 大王はおいでになるとき、何をお持ちになったか。 | 何ヲカ | 操る(四段活用)の連体形「れる」※ |

| 君 安クンゾ有ル故。 | 君 安くんぞ故 有る。 | 君はどうして知り合いなのか。 | 安クンゾ | 有(ラ変活用)の連体形「る」 |

※上表の例文では、「操レル」は「操る(四段)」+「り(完了・存続の助動詞「り」の連体形)」+「る(連体形)」と解釈でき、「り」の連体形によって連体止めになっています。

このように、「何をか」や「安くんぞ」といった疑問詞の存在が、直後の用言を連体形に結びつけています。この構造は、文法的に漢文の疑問文であることを示しており、もし文末が連体形になっていない場合は、文脈に応じて反語形ではないか、あるいは文末に推量の助動詞「ん」が隠れていないか、といった「疑問 反語 見分け方」の観点から再検討する必要があります。

疑問形における語順の特殊性(主語・疑問詞・述語)

疑問文を正確に読解する上で、疑問詞が文中において特別な語順をとるというルールを理解しておくことは非常に重要です。現代語の感覚で漢文を読むと混乱しがちですが、漢文では疑問詞が文の前に出ようとする倒置の傾向が見られます。特に、疑問詞が目的語や補語を問う場合、その疑問詞は述語の前に配置されることが多くなります。

疑問詞の倒置:主語・疑問詞・述語の形

通常、漢文の語順は「主語 → 述語 → 目的語」が基本ですが、疑問詞が目的語や場所などを尋ねる場合、疑問詞が目的語の位置にとどまらず、述語の直前に移動し、「主語 → 疑問詞 → 述語」という特殊な語順を形成することがあります。この構造は、主に「何」「安」「誰」などが目的語や補語の位置で使われるときに顕著に見られます。

疑問詞が倒置される主なケースと語順

- 目的語を問う場合:「何ヲカ〜スル」となり、目的語である「何」が述語の前に移動します。

- 場所・起点を問う場合:「安クニカ〜スル」となり、場所を示す「安」が述語の前に移動します。

- 理由・手段を問う場合:「何以〜(何を以て〜スル)」のように、手段を表す語が述語の直前に置かれます。

この倒置の傾向は、現代中国語には見られない、漢文特有の文法構造であり、正確な疑問形の読解に欠かせない知識です。

例えば、目的語を問うべき疑問詞が述語の直前に置かれることで、「大王 何ヲカ 操レル」(大王何をか操れる)という語順になります。もし倒置がなければ、「大王 操レル 何ヲカ」のような語順になるはずですが、実際には疑問詞が前に出てきています。

これは、英語の疑問文で疑問詞が文頭に来るのと似た傾向と言えるかもしれません。この構造を理解することが、疑問と反語の見分け方だけでなく、正確な訓読のためにも極めて重要です。

疑問詞「何」の複数の読みと意味

疑問詞「何」は、その使用頻度の高さから、一つの漢字でありながら、複数の読み方と意味を持ち、その多義性がしばしば学習者を悩ませます。主な読みと意味は以下の通りです。この複数の用法をセットで覚えることが、効率的な覚え方につながります。

疑問詞「何」の応用的な用法

- なんゾ(どうして〜か):原因・理由を問います。送り仮名「ゾ」がポイントです。類義語に「奚」「胡」「曷」などがあります。

- なにヲカ(何を〜か):事物を問います。送り仮名「ヲカ」がポイントです。

- なんの〜(どんな〜か):後にくる体言を修飾して種類を問います。

- いかん(どうであるか):状態・様子を問う疑問形「〜ハ如何」で使われます。

- いかんセン(どうしたらよいか):手段・方法・処置を問う疑問形「〜ヲ如何セン」で使われます。

このように、単に「何」と覚えるのではなく、「なんゾ」「なにヲカ」のように送り仮名を含めた一連の表現として覚えることが、正確な読解に繋がります。たとえば、「何をか先にせん(何を先にしようか)」という例文では、事物について問うていることがわかります。

一方、「何ぞ前には倨りて後には恭しきや(どうして以前はいばっていたのに今は丁寧なのか)」では、原因・理由を問うています。文脈全体から「何」が何を指しているのかを判断することが重要です。

疑問形と反語形を分ける文末の形

前述の情報を統合しますが、文末の形は疑問形と反語形を区別する上で最も決定的な要素です。このルールを理解することが、曖昧な知識から脱却し、正確な漢文の疑問の読解を可能にします。この知識は、疑問と反語の見分け方の核心です。

| 句法 | 文末の主な構造 | 文末の読み方(代表例) | 訳のトーン |

|---|---|---|---|

| 疑問形 | 連体形/終止形+乎(哉・也など) | ~か、~や | 純粋な質問 |

| 反語形 | 未然形+ん(む)+や(乎・哉など) | ~んや | 強い否定・断定(〜のはずがない) |

疑問形は、「~か」「~や」というシンプルな形になることが多く、文全体が純粋な質問のトーンを持ちます。反語形は、文末に「ん(む)」「んや(むや)」という推量の助動詞の形を伴うことが多く、「~んや」と読む形が頻出します。この「ん」は、推量や可能の意味を持ち、反語では「〜であろうか、いや〜ない」という強い否定の意を込めます。この構造の違いこそが、疑問 反語 見分け方の最も重要なポイントなのです。

漢文の疑問形に強くなるための覚え方

漢文の疑問の句法は、暗記量が多いと感じられがちですが、効率的な覚え方を実践することで、その負担を大きく減らすことができます。特に疑問形においては、個別の漢字の意味を覚えるだけでなく、「誰が、何を、どこで、どうして」という現代語の疑問の構造と対応させて、機能ごとにグループ化して理解することが有効です。

私であれば、疑問詞を「グループ分け」して、さらに「頻出例文」とセットで覚えることをお勧めします。

効率的な疑問形の覚え方

- 機能別グループ化yお:「何・何故・何由・何以・何為・安」は「理由」グループ、「誰・孰」は「人物」グループ、といったように分類し、各グループの代表的な読み方(なんゾ、いづクニカ、たれカなど)をセットで覚えます。

- 「ん」の識別訓練:それぞれのグループに属する語が「疑問」なのか「反語」なのかを、「文末に「ん」があるかどうか」で識別する訓練を繰り返します。これが疑問と反語の見分け方の最も効果的な訓練法です。

- 音読と訳の連動:句法を覚える際は、書き下し文と現代語訳をセットで音読し、読み方と訳し方が自然に連動するように体得します。

このように、ルールを体系的に理解し、それを具体的な例文に当てはめるアウトプット中心の学習を実践することで、記憶の定着率を格段に高めることができます。

これで完璧!漢文の疑問形の学習まとめ

本記事では、漢文の疑問形をマスターするために必要な知識を、基礎から疑問と反語の見分け方の応用まで詳しく解説しました。最後に、特に重要なポイントを振り返り、今後の学習にお役立てください。これらのポイントを定期的に確認し、知識を定着させることが、漢文の疑問の完全な理解につながります。

- 漢文の疑問形は「疑問詞」と「疑問の助字」によって表される

- 疑問詞には「理由」「事物」「場所」「人物」などを問う種類がある

- 疑問詞「何」は「なんゾ(理由)」と「なにヲカ(事物)」の二通りの読み方がある

- 疑問の助字「乎」は直前の語によって「~か」と「~や」のやか違いがある

- 疑問と反語の見分け方の最大のポイントは文末の構造にある

- 疑問形は文末が「~か・~や」、反語形は文末に「~んや」の形が多い

- 疑問詞がある場合、文末の用言が連体形になる係り結びの法則が働くことがある

- 疑問形と反語形は同じ語句を使うため、最終的な文脈判断の力が不可欠である

- 学習の覚え方として、疑問詞を種類別に分類して覚えることが効果的である

- 疑問詞「安」は「いづクニカ(場所)」と「いづクンゾ(理由)」の区別が重要

- 疑問形の句法を一覧で確認し、常に立ち戻る知識の基盤を持つことが大切

- 疑問詞「孰」は人物を問う「たれカ」の他に、比較・選択の「いづレカ」の意味を持つ

- 疑問形と反語形の判別は、文末の推量の助動詞「ん」の有無が決定打となる

- 例外的な表現は、無理に暗記せず、頻出するたびにチェックする覚え方が効率的