【もう迷わない】漢文の返り点とは?レ点・一二点・上中下点を図解で解説

漢文の授業で登場する複雑な記号の数々。「返り点」と聞いただけで、苦手意識が湧いてくる、あるいは記号がまるで暗号のように見えてしまう、という方は決して少なくありません。特に、漢文の返り点であるレ点、一二点、上中下点などが複雑に組み合わさると、どの順番で読めば良いのか完全に思考が停止してしまうこともあるでしょう。

しかし、ご安心ください。返り点は、決して難解な暗号ではありません。そもそも、なぜ返り点が必要なのか、その根本的な理由を知っていますか?実は、その答えは中国語と日本語の構造の違いに隠されています。

この「なぜ?」を理解することこそが、返り点をスムーズにマスターするための最短ルートです。この記事では、返り点の基本的な種類を一覧でわかりやすく解説するのはもちろん、白文への正しい返り点の付け方や、テストで役立つ実践的なコツまで、段階的に丁寧に紹介します。

中学生でも安心して取り組める練習問題や、実際の入試で問われる返り点の問題も豊富に用意しました。最後までじっくり読み進めれば、漢文読解の効率が飛躍的に高まり、これまで見えなかった古典の世界がより深く楽しめるようになるはずです。

漢文の返り点、レ点・一二点・上中下点の基礎知識

なぜ返り点が必要?語順の違いから解説

漢文の学習で多くの人が最初につまずく返り点ですが、そもそも、なぜこのような特殊な記号を発明してまで、私たちは漢文を読むのでしょうか。その背景には、古代の日本人が先進的な文化や知識を取り入れるために行った、並々ならぬ努力と工夫の歴史があります。

結論から言うと、返り点は中国語の文章(漢文)を、日本語の文法・語順のルールに合わせて「翻訳」しながら読むために発明された、画期的な記号なのです。言うまでもなく、もともとの中国語の文章には、返り点のような記号は一切書かれていません。

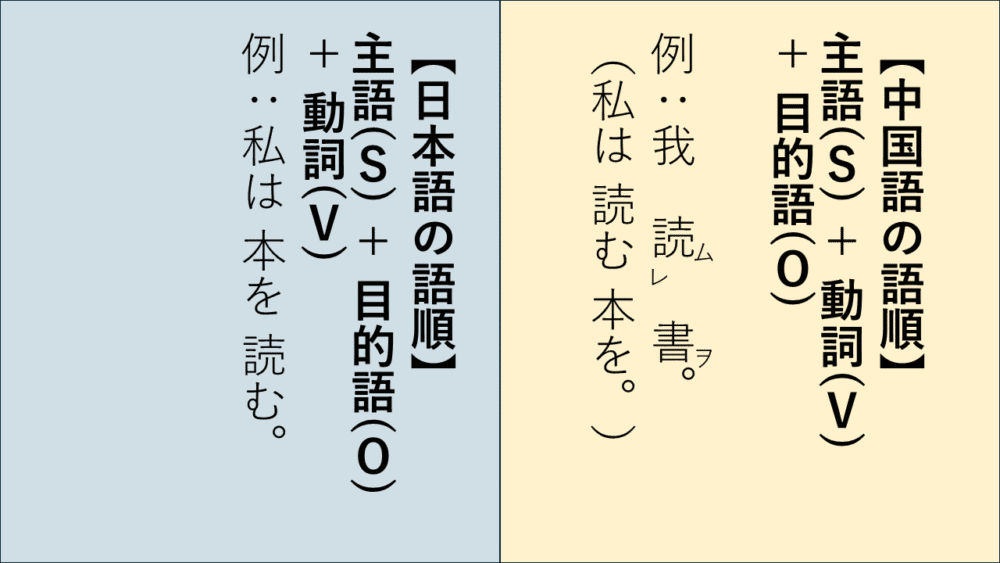

この工夫が必要になった最大の理由は、中国語と日本語では文章の基本的な構造、特に動詞(V)と目的語(O)の位置が根本的に異なる点にあります。

【言語類型】語順の決定的な違い

【中国語の語順】主語(S) + 動詞(V) + 目的語(O)

この「SVO型」は、英語の語順と非常に似ています。「I read a book.」のように、まず「読む」という動作が来てから、目的である「本を」が続きます。

例:我 読 書。(私は 読む 本を。)

【日本語の語順】主語(S) + 目的語(O) + 動詞(V)

一方、日本語は「SOV型」に分類されます。「私は 本を 読む。」のように、目的である「本を」が先に来て、最後に「読む」という動作で締めくくられます。

例:私は 本を 読む。

このように、中国語では「読む 本を」の順番で記述されています。これを日本語として自然に読むためには、語順を入れ替え、目的語である「書」を先に読み、次に動詞の「読」を読む必要があります。この語順の入れ替え作業を、読む人に正確に指示してくれるナビゲーターこそが、返り点の役割なのです。

つまり、返り点は単なる無機質な暗号ではありません。外国語である漢文を、私たちの母国語である日本語の思考回路でスムーズに理解できるようにするための、先人たちが生み出した偉大な発明と言えるでしょう。

まずは基本から!返り点の種類を知ろう

返り点にはいくつかの種類があり、それぞれに明確な役割が与えられています。まずは、中学校や高校の漢文の授業で必ず押さえておくべき、基本的な返り点を紹介します。これらを覚えれば、ほとんどの漢文に対応できます。

主な返り点

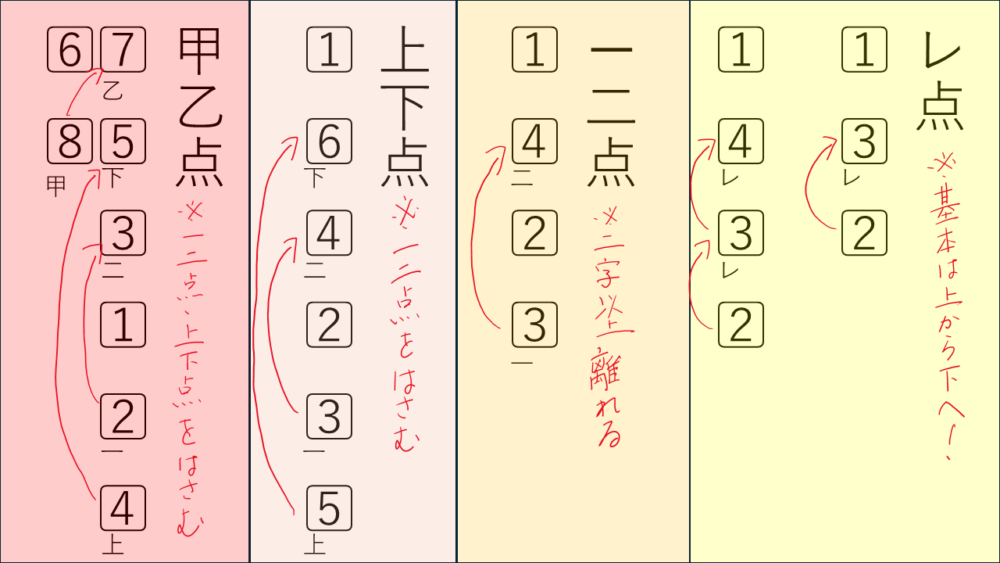

レ点(れてん)

最も基本的で、使用頻度が非常に高い返り点です。カタカナの「レ」の形をしており、すぐ下の漢字一字から、すぐ上の漢字へ返って読むことを示します。連続して「レレ」と続く場合は、下から上へ順番に読んでいきます。

一・二・三点(いちにさんてん)

レ点のように隣接しておらず、二字以上離れた漢字へ返って読む場合に使われる返り点です。「一点」が付いた所まで読み進めたら、そこから「二点」が付いた所へ戻って読みます。さらに返る範囲が広がる場合は、「三点」「四点」と数字が増えていきます。

上・中・下点(じょうちゅうげてん)

一・二点をすでに使っている文の中で、さらにその一・二点をまたいで大きく返る必要がある場合に使われます。「上点」まで読んだら「下点」へ返る、というように、一・二点と似た働きをしますが、より大きな範囲の返り読みを指示します。「中点」を挟んで、上→中→下と返ることもあります。

甲・乙・丙点(こうおつへいてん)

非常に複雑な構造の文で、上・下点すらもまたいで、さらに広範囲に返る必要がある際に登場します。甲→乙→丙の順で返りますが、大学入試レベルでも出現頻度は低いため、まずは存在を知っておく程度で問題ありません。

豆知識:「訓点」と「返り点」の違いを正確に理解しよう

「訓点(くんてん)」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。返り点とほぼ同じ意味で使われることが多いですが、厳密には定義が異なります。私が教えている生徒もよく勘違いして覚えていることが多いのでここで確認しておきましょう。

訓点とは、返り点、送り仮名、振り仮名(ルビ)、句読点など、漢文を日本語として読むために付け加えられた補助記号すべての総称です。

返り点は、その訓点の一部分である、と理解しておくとより正確です。

漢文の返り点一覧で全体像を把握

ここまで紹介した主要な返り点の役割を、一覧表に整理しました。それぞれの記号が持つ意味とルールをこの表で確認し、頭の中の情報をスッキリさせましょう。スマートフォンのブックマークやスクリーンショットで保存しておき、学習中にいつでも見返せるようにしておくと非常に便利です。

| 種類 | 記号 | 読み方のルール | 使用される場面 |

|---|---|---|---|

| レ点 | レ | すぐ下の一字からすぐ上の一字へ返る | 一字だけ語順を入れ替える時 |

| 一・二(三)点 | 一、二、三… | 「一点」から「二点」へ、「二点」から「三点」へと返る | 二字以上離れた箇所へ返る時 |

| 上・(中)・下点 | 上、中、下 | 「上点」から「中点」、「中点」から「下点」へと返る | 一・二点をまたいで、さらに大きく返る時 |

| 甲・乙・丙点 | 甲、乙、丙… | 「甲点」から「乙点」へと返る | 上・下点をさらにまたいで、より大きく返る時 |

この4種類が基本となります。繰り返しになりますが、特に重要なのはレ点、一・二点、上・下点の3つです。これら3つの役割と優先順位を正確にマスターすれば、高校までに学習するほとんどの漢文はスムーズに読み解くことが可能です。

返り点をわかりやすく理解する基本ルール

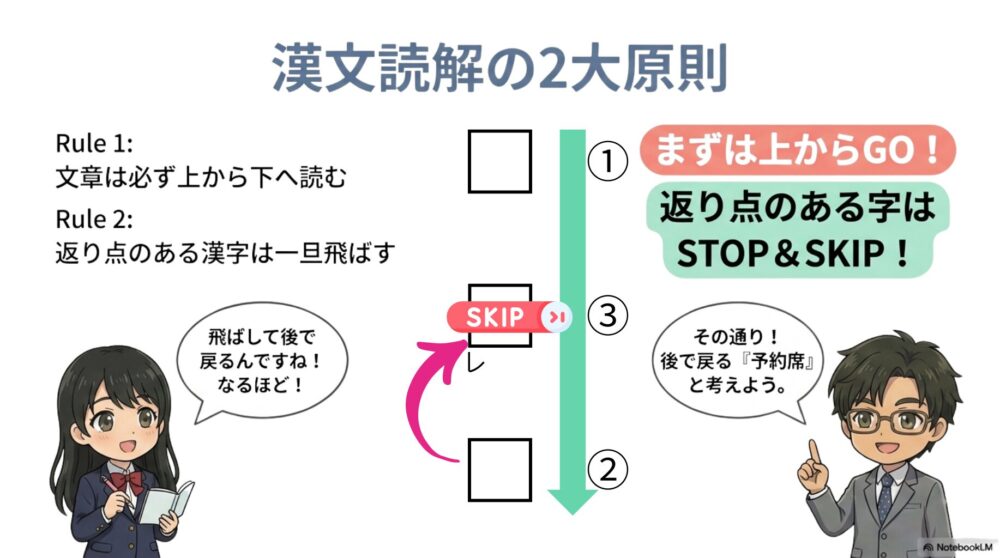

これだけ種類があると難しく感じてしまうかもしれませんが、漢文訓読の基本ルールは、実は驚くほどシンプルです。たった2つの大原則を体に染み込ませるだけで、どんなに複雑に見える文でも、読むべき順番が自ずと見えてきます。

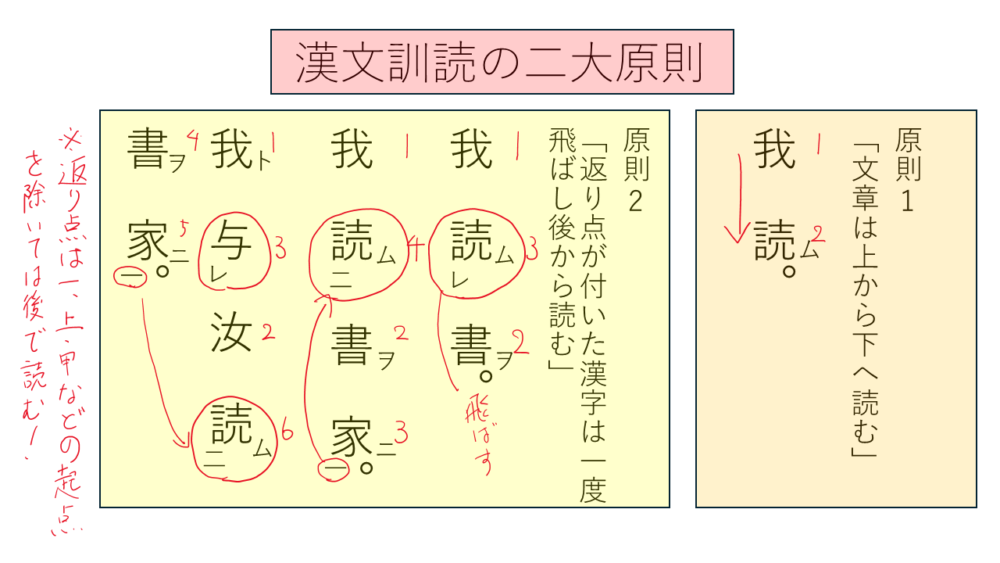

漢文訓読の揺るぎない2大原則

原則1:文章は、必ず上から下へと読んでいく

これが全ての基本となる大前提です。どのような場合でも、読み始めるスタート地点は一番上の文字であり、下へ下へと読み進めていくのが基本姿勢になります。

原則2:返り点が付いた漢字は、一旦「予約席」として飛ばす

上から順に読んでいき、返り点(レ、二、下など、返り読みのゴール地点となる漢字)が付いている文字に遭遇したら、その漢字は「後で読む予約席」だと考え、その時点では読みません。一旦無視して、さらに下の漢字へと読み進めてください。

そして、読み進めていく中でレ点や一点、上点といった「ここから戻りなさい」という出発点の合図が出てきたら、その時に初めて指示に従い、先ほど飛ばした「予約席」の漢字に戻って読むのです。

「まずは上からGO! 返り点のある字はSTOP&SKIP(後回し)!」

最初は呪文のようにこれを唱えながら読んでみてください。このシンプルなルールさえ守れば、まるでパズルを解くように、自然と正しい順番で漢字を組み立てることができますよ。

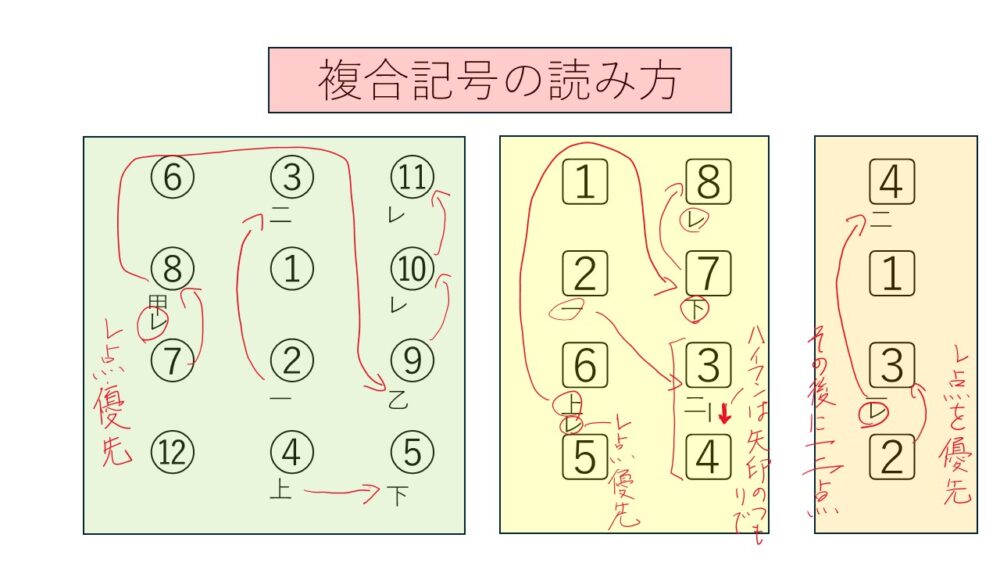

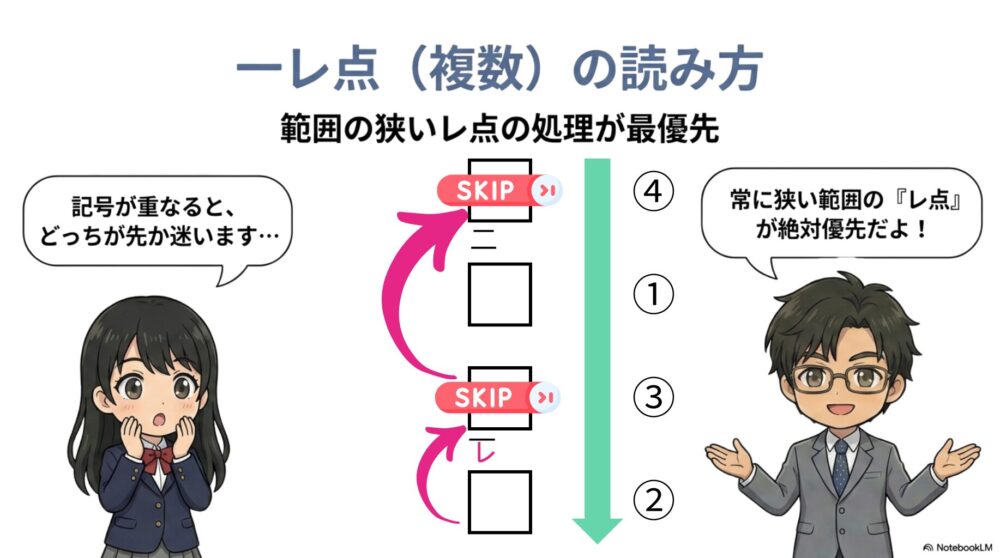

レ点と一二点が同時に使われる場合の読み方

返り点のルールの中でも、特に受験生が混乱しやすく、テストでも狙われやすいのが、複数の種類が組み合わさったパターンです。その代表格が、一つの漢字に「一点」と「レ点」が同時に付く「一レ点」です。

一レ点(いちれてん)とは

「一レ点」とは、文字通り、一つの漢字の左下に「一」と「レ」が並んで付いている形を指します。例えば、「不」という漢字の下に返り先の「二」、そして「不」の左下に「一レ」が付いている、といったケースです。

このような複数の指示が重なった場合、必ず「レ点」という、より局所的で範囲の狭い指示を優先して処理します。つまり、「一レ点」が付いた漢字のすぐ下の漢字を読んでから、「一レ点」の漢字自身に戻ります。その処理が完了した後で、初めて「一点」から「二点」へと大きく返る、という流れになります。

一レ点の読み方 完全ステップ

① 上から読み進め、「一レ点」の付いた漢字は読み飛ばす

② 「一レ点」のすぐ下の漢字を読む

③ (レ点優先ルール発動)レ点の指示に従い、すぐ上の「一レ点」の漢字に戻って読む

④ (残りの指示を処理)一点の指示に従い、「二点」の漢字に返って読む

この「レ点最優先」のルールは、上下点とレ点が組み合わさった「上レ点」でも全く同じです。もうろん「甲レ点」も同じです。常に最も影響範囲の小さいレ点(一字だけ返る)の処理が最優先、と脳に刻んでおきましょう。

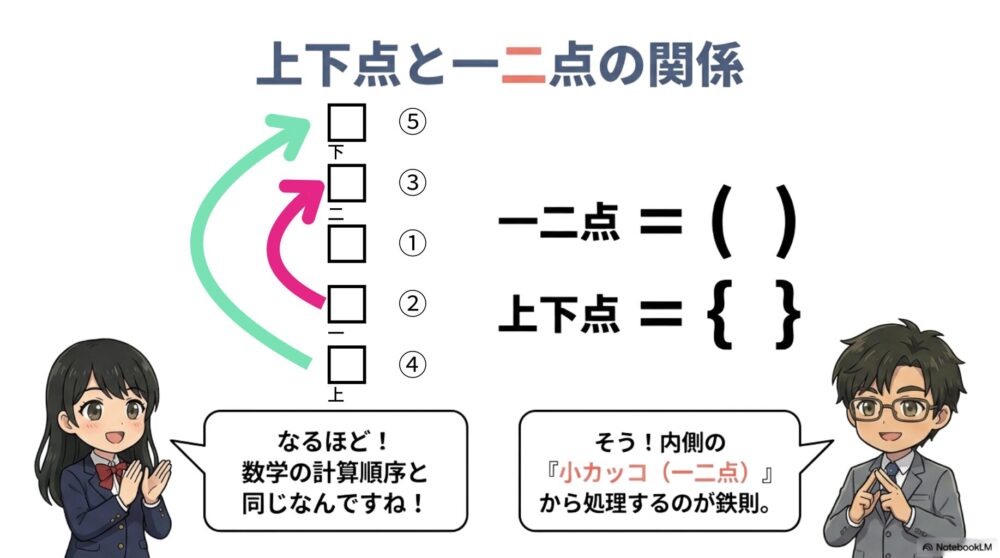

上下点は一二点を挟んで使うのがルール

次に、上下点について深掘りします。上下点は、単独で使われることは決してなく、必ず一二(三)点とセットで登場するのが特徴です。これはなぜでしょうか。

上下点の役割は、ズバリ「一二点の範囲を、さらに外側から大きくまたいで返る」ことです。この関係性は、数学の計算で使うカッコに例えると、一瞬で理解できます。

返り点と計算カッコの対応関係

・一二点:計算の基本単位となる小カッコ( )に相当

・上下点:小カッコを内側に含む中カッコ{ }に相当

・甲乙点:中カッコをさらに内側に含む大カッコ[ ]に相当

数学の計算では、必ず内側のカッコから先に計算しますよね。漢文の訓読も全く同じで、まず内側にある小カッコ(一二点)の中の返り読みを完全に終わらせてから、その後に外側にある中カッコ(上下点)の返り読みを行うのが絶対的な鉄則です。

上下点の重要ルール

一二点が存在しない文で、いきなり上下点が登場することはありえません。もしそのような問題を見かけたら、それは問題の誤植か、あるいは自分自身の読み間違いを疑いましょう。上下点は、必ず一二点と「入れ子構造」になります。

ただし、上に返る個数が3つまでは上中下点でよいのですが、4つ以上になると一二点の次に甲乙点を使うことがあります。これは甲乙点が4つ以上(甲乙丙丁・・・)とあることからこのようになります。

問題演習の中で、ここにひっかかる人が多いので注意してくださいね。

漢文の返り点、レ点・一二点・上中下点を完全攻略

白文から学ぶ!返り点の付け方の手順

定期テストや入試では、返り点が付いた文を読むだけでなく、逆に白文(返り点が一切ない原文)に自分で返り点を付ける、という形式の問題も頻繁に出題されます。一見すると応用問題で難しそうですが、決まった手順さえ踏めば、誰でも論理的に正解を導き出すことが可能です。

通常、この種の問題では「書き下し文」が最大のヒントとして与えられます。このヒントをいかに活用するかが鍵となります。

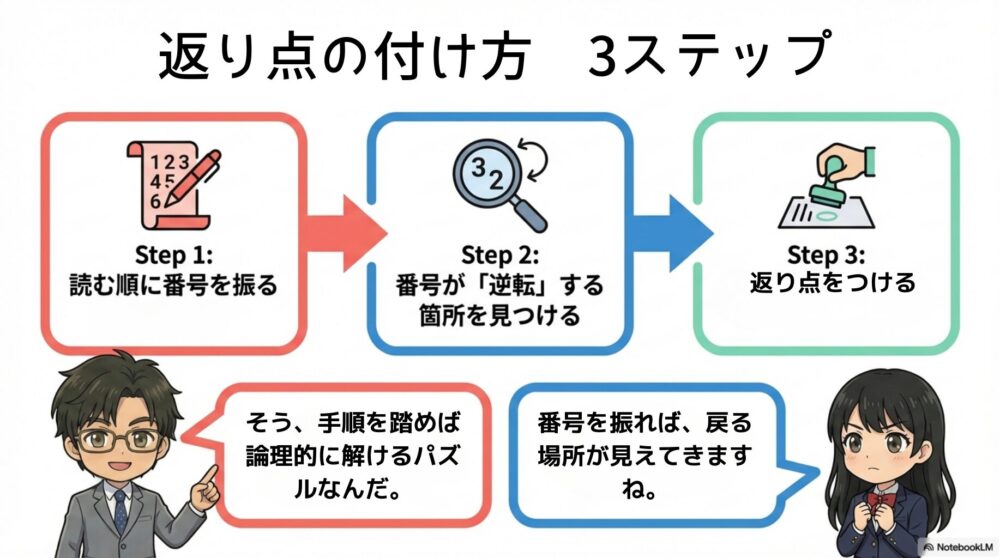

【完全版】返り点を付けるための3ステップ

ステップ1:書き下し文を元に、白文に「読む順番」の数字を振る

まず、書き下し文を読み、それが白文のどの漢字に対応するかを一つひとつ確認します。そして、読む順番通りに、白文の漢字の横に 1, 2, 3… とアラビア数字を振っていきましょう。この最初の作業が最も重要です。

ステップ2:数字の順番が「逆転」している箇所をすべて見つけ出す

数字を振り終えたら、白文を上から眺めて、数字の順番が降順(例:5→4)になっている箇所、つまり日本語の語順に直すために本来の漢文の語順が入れ替わっている箇所をすべて探し出します。ここが返り点を付けるべきポイントになります。

ステップ3:逆転のルール(返り幅)に合わせて、適切な返り点を付ける

発見した数字の逆転パターンに応じて、返り点のルールを当てはめます。「すぐ上の漢字に戻っている」ならレ点、「一字以上離れた漢字に戻っている」なら一二点、「一二点をまたいで戻っている」なら上下点、というように、適切な記号を付けて完成です。

この3ステップを忠実に繰り返すことで、どんなに複雑な白文であっても、パズルを解くように正確に返り点を付けられるようになります。

漢文の返り点の付け方にはコツがある

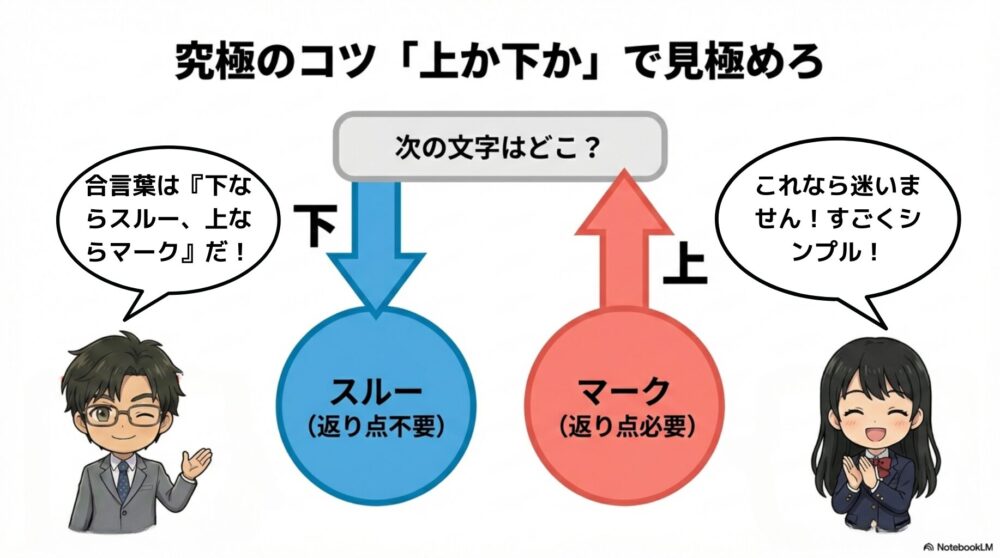

前述の3ステップを、よりスピーディーかつ直感的に実践できる究極のコツがあります。それは、ステップ1で数字を振った後、「次に読む数字の漢字が、今読んだ数字の漢字より物理的に『下』にあるか『上』にあるか」だけをチェックする方法です。

【最速のコツ】返り点の要・不要は「上下関係」で見抜け!

次に読む漢字が…

- 今いる場所より【下】にあれば → 返り点は一切不要!(そのまま読み進める)

- 今いる場所より【上】にあれば → 返り点が必要!(戻るための記号を付ける)

例えば、「1」の次に読む「2」の漢字が、「1」の漢字より下の行にあれば、そこには何も付ける必要はありません。しかし、「3」の次に読む「4」の漢字が、「3」の漢字より上の行にある場合、ここに初めて返り点が必要になる、ということです。

そして、返り点が必要だと判断した際に、その戻り方(返り幅)が「すぐ上に戻る」ならレ点、「一字以上離れた上に戻る」なら一二点、というように具体的な記号を選択していけば良いのです。この視点を持つだけで、返り点を付ける作業のスピードと正確性が劇的に向上します。

とってもシンプルで強力なコツですよね!

「下ならスルー、上ならマーク!」と覚えて、ぜひ今日からの学習で試してみてください。これまで悩んでいた時間が嘘のように、スラスラ解けるようになるはずです。

理解度チェック!返り点の基本的な問題

それでは、ここまでの知識がしっかりと身についているか、基本的な問題で腕試しをしてみましょう。焦らず、ルールを一つひとつ確認しながら解いてみてください。

答えを見る前に、必ず自分の力で考える時間を取りましょう!

問題1:次の漢文を書き下し文にしなさい。

不下 為二 児 孫一 買中 美 田上。(西郷隆盛「偶成」より)

問題2:次の書き下し文になるように、白文に返り点を付けなさい。

書き下し文:虎の威を借る。

白文:借 虎 威

解答と解説

問題1の答え:児孫の為に美田を買はず。

解説:まず「児孫」から一点→二点の「為」に返ります。次に「美田」からレ点で「買」に返ります。最後に、全体を打ち消す「不(ず)」を読みます。このように、複数の返り点がある場合も、内側のものから順に処理していくのが原則です。この漢詩は、全日本漢詩連盟のウェブサイトなどでも紹介されている有名な一節です。

問題2の答え:借二 虎 威一

解説:書き下し文は「虎の威を借る」なので、読む順番は「虎」→「威」→「借」となります。白文で数字を振ると、「借(3) 虎(1) 威(2)」となります。「威(2)」から「借(3)」へは一字以上離れて返るため、一二点を使用します。よって、「威」に一点、「借」に二点を付けます。

中学生も解ける!返り点の練習問題

最後に、基本ルールがしっかり身についているかを確認するための、有名な言葉を題材にした練習問題に挑戦してみましょう。高校入試でも問われる「一・二点」の基本的な使い方です。

練習問題

次の漢文に返り点を付け、書き下し文と現代語訳を答えなさい。(送り仮名は補ってよい)

書き下し文:龍門に登る。

白文:登 龍 門

解答と解説

【返り点】

登二 龍 門一。

【書き下し文】

龍門に登る。

【現代語訳】

龍門という急流の滝を登ること。転じて、立身出世のための難しい関門を突破することのたとえ。

【解説】

- まず、ヒントである「書き下し文」から、読む順番を考えます。「龍門に」を先に読み、次に「登る」と読みます。

- このことから、白文を読む順番は、「龍」→「門」→「登」となることがわかります。

- 白文の漢字の横に読む順番の数字を振ると、「登(3) 龍(1) 門(2)」となります。

- 「門(2)」を読んだ後、「登(3)」に返る必要があります。返す漢字(登)と返る漢字(門)が二字以上離れているため、ここでは「一・二点」を使います。

- 返り読みの出発点である「門」に「一点」を、ゴール地点である「登」に「二点」を付けるのが正解です。

このように、基本のルール通りに考えれば、迷うことはありませんね。この言葉の詳しい意味や背景については、「コトバンク(登龍門)」などの辞書サイトで確認すると、言葉の知識も深まり一石二鳥です。

漢文の返り点、レ点・一二点・上中下点の理解が鍵

この記事では、漢文の返り点について、その根本的な必要性から各種類の役割、そして実践的な付け方のコツに至るまで、網羅的に解説しました。最後に、この記事で学んだ最も重要なポイントをリスト形式で振り返りましょう。

- 返り点は中国語と日本語の決定的な語順の違いを補うために発明された記号

- 漢文読解の絶対的な大原則は常に上から下へ読むこと

- 返り点が付いた漢字は一度読み飛ばし後から戻って読むのがルール

- 最も局所的な返り処理を行うのがレ点(すぐ下からすぐ上へ)

- 二字以上離れた場所へジャンプして返るのが一二点

- 一二点の範囲をさらに外側からまたいで返るのが上下点

- 甲乙丙点は上下点よりもさらに広範囲を処理する際に使われる

- 訓点とは返り点や送り仮名など漢文訓読の補助記号全体の総称

- 複数の返り点が重なった場合(一レ点など)はレ点の処理を最優先する

- 上下点は必ず内側に一二点を伴う入れ子構造で使われる

- 返り点を付ける際は書き下し文から読む順番の数字を振ることが全ての始まり

- 次に読む字が物理的に上か下かを確認するコツは非常に有効

- 基本的なルールを一つひとつ着実に組み合わせればどんな複雑な文も読解できる

- 返り点をマスターすることで漢文の学習効率は飛躍的に向上する

- 最も重要なのはルールの丸暗記ではなく「なぜそうなるのか」という根本を理解すること

返り点は、決して皆さんを苦しめるための複雑な暗号ではありません。むしろ、漢文という広大で奥深い知の世界を旅するための、信頼できるコンパスのようなものです。この記事で紹介したルールとコツを武器に、ぜひ漢文を得意科目に変え、古典の世界への扉を開いてください。この記事が、その第一歩となれば幸いです。

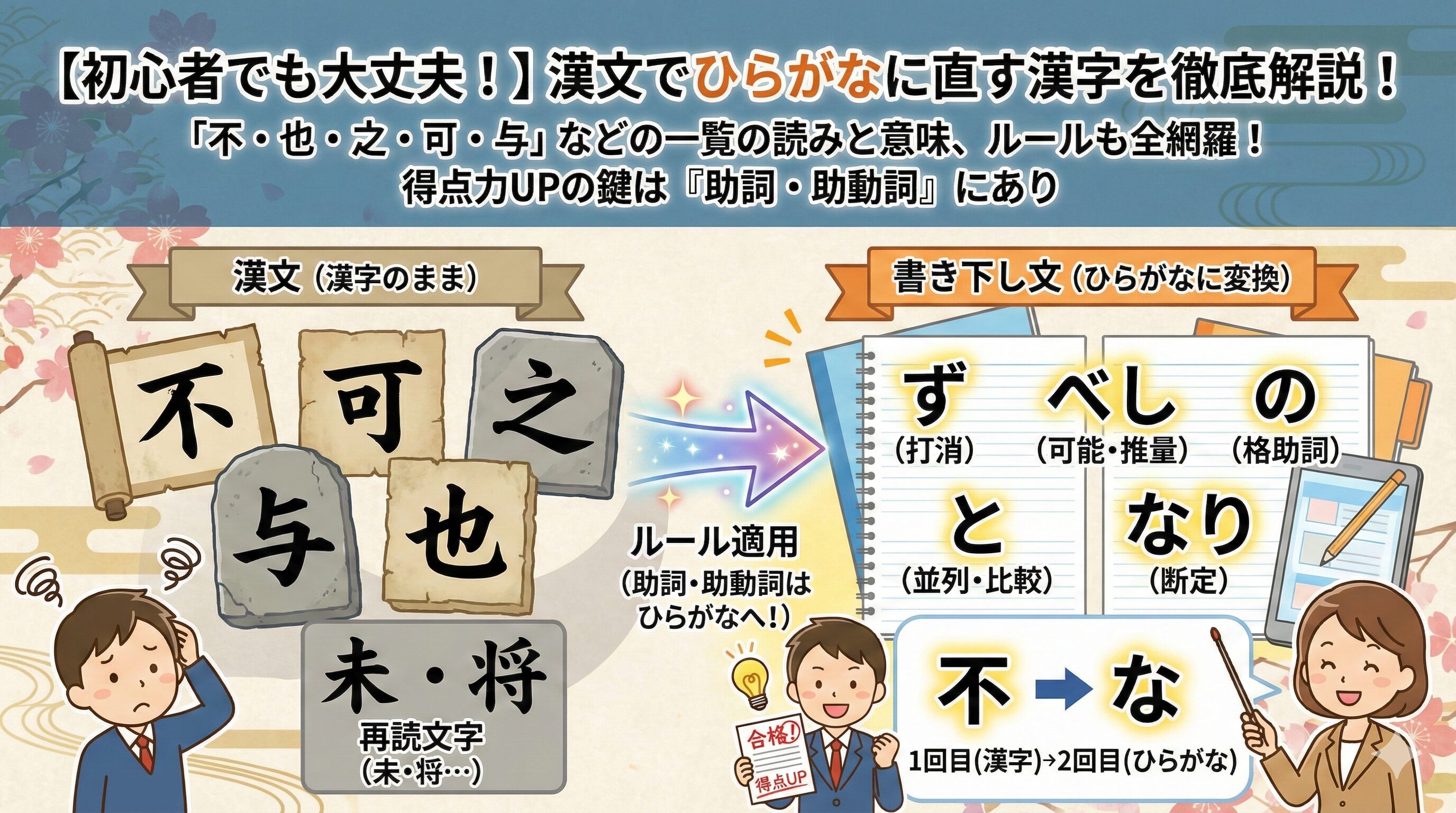

この記事の後はぜひ再読文字の攻略に入ってみましょう。わかりやすくこちらの記事にまとめています。

「レ点と一二点が同時に使われる場合の読み方」のページで、複合記号の例示の図で、一番左の例で、甲の次は乙でなければならないのに、丙に飛ぶような書き方になっているようだ。誤りではないか?

コメントありがとうございます。確かに例示の図に誤りがありました。早急に修正したものに差し替えますね。ご連絡ありがとうございます!