古典文法|助動詞「る・らる」の意味・識別と接続を徹底解説

古文の勉強を進めていく中で、多くの受験生や学習者が最初にぶつかる大きな壁、それが「助動詞の識別」です。「単語は覚えたのに、文法問題になると急に正解できなくなる…」そんな悩みを抱えていませんか?

特に今回取り上げる助動詞の「る」や「らる」は、古文のあらゆる文章で頻出する超重要語句です。「受身」「尊敬」「自発」「可能」という4つの意味を持ち、さらに接続のルールや、紛らわしい他の助動詞との見分け方など、覚えるべきポイントが盛りだくさん。ここを曖昧にしたままでは、正確な読解は不可能と言っても過言ではありません。

私自身、長年高校で国語を教えてきましたが、この「る・らる」の識別ができるようになると、生徒たちの古文を見る目が劇的に変わる瞬間を何度も目撃してきました。文法は単なる暗記ではなく、論理的なパズルです。ルールさえわかってしまえば、面白いくらいに解けるようになります。

この記事では、教科書的な説明だけでなく、私が授業で伝えている「実践的な見分け方のコツ」や「記憶に残る覚え方」を余すところなく解説します。基礎の基礎から応用問題まで、一緒に完全攻略を目指しましょう。

古典の助動詞「る・らる」の基本を押さえよう

古文読解において、「なんとなく」で訳すのは禁物です。特に助動詞は、文の骨組みを決める重要なパーツ。まずは土台となる「形(活用)」と「くっつき方(接続)」を完璧にしましょう。ここをおろそかにすると、いくら意味を覚えても宝の持ち腐れになってしまいます。

助動詞「る・らる」の活用表を確認

まず最初に頭に入れるべきは、この助動詞がどのように形を変えるか(活用するか)です。助動詞「る・らる」は、どちらも動詞の下二段活用型と同じ変化をします。動詞の「受く(うく)」などと同じリズムだと考えると覚えやすいですよ。

| 基本形 | 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 已然形 | 命令形 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| る | れ | れ | る | るる | るれ | れよ |

| らる | られ | られ | らる | らるる | らるれ | られよ |

活用のポイントと注意点

表を見て気づいたかもしれませんが、未然形と連用形が同じ形(「れ・れ」「られ・られ」)になっています。これが識別を難しくしている要因の一つです。

どちらの形かを見分けるには、後ろに続く語(接続する助動詞や助詞)を見る必要があります。例えば、打消の助動詞「ず」が下にあれば未然形ですし、過去の助動詞「き」などが下にあれば連用形と判断します。

また、命令形の「れよ」「られよ」は文法的には存在しますが、実際の文章では「尊敬(~なさい)」の意味で使われることがほとんどです。「自発(自然と~しろ)」や「可能(~できろ)」と命令するのは不自然ですからね。

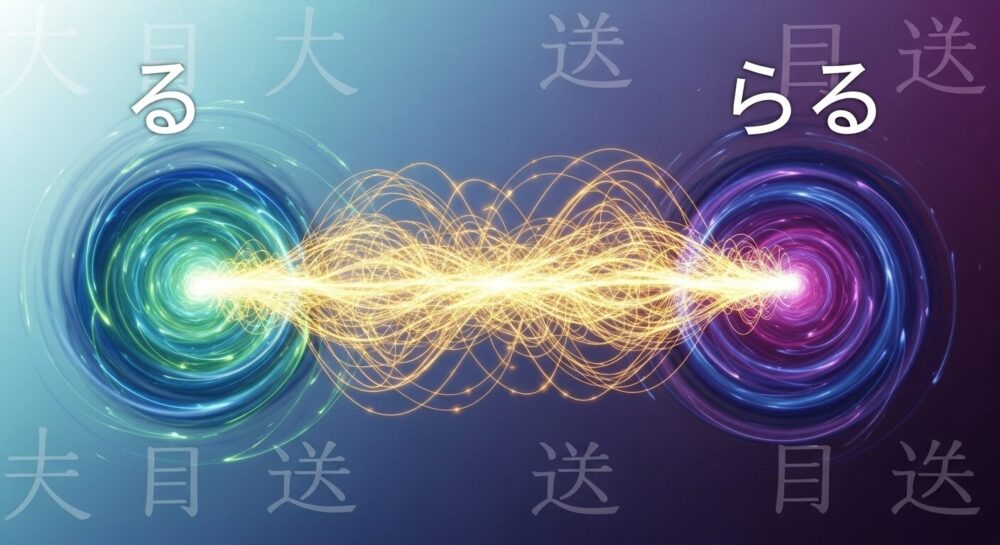

助動詞「る・らる」の接続とは?

次に重要なのが、「る」と「らる」の使い分けです。どちらも意味は同じですが、いつ「る」を使い、いつ「らる」を使うのか。この選択は、直前の動詞の未然形の音によって厳密に決まっています。

「る」を使う場合:ア段音につく

「る」は、直前の動詞の未然形がア段の音(aの音)で終わる場合に接続します。

具体的には、四段活用・ナ行変格活用・ラ行変格活用の動詞です。

- 書く(四段)→ 書か(kaka)+ る

- 死ぬ(ナ変)→ 死な(shina)+ る

- あり(ラ変)→ あら(ara)+ る

「らる」を使う場合:ア段以外の音につく

「らる」は、直前の動詞の未然形がア段以外(イ段・エ段・オ段など)で終わる場合に接続します。

具体的には、上一段・上二段・下一段・下二段・カ行変格活用・サ行変格活用の動詞です。

- 見る(上一段)→ 見(mi)+ らる

- 受く(下二段)→ 受け(uke)+ らる

- 来(カ変)→ こ(ko)+ らる

- す(サ変)→ せ(se)+ らる

接続を一発で覚える法則

「ア段なら短い『る』、それ以外なら長い『らる』」

このように、音の響きで覚えてしまうのが一番早いです。「書か・る(a-ru)」と「見・らる(i-raru)」のように、口に出してリズムを体感してみてください。日本語の音のつながりとして、自然な方が選ばれているのです。

「る・らる」の意味と覚え方

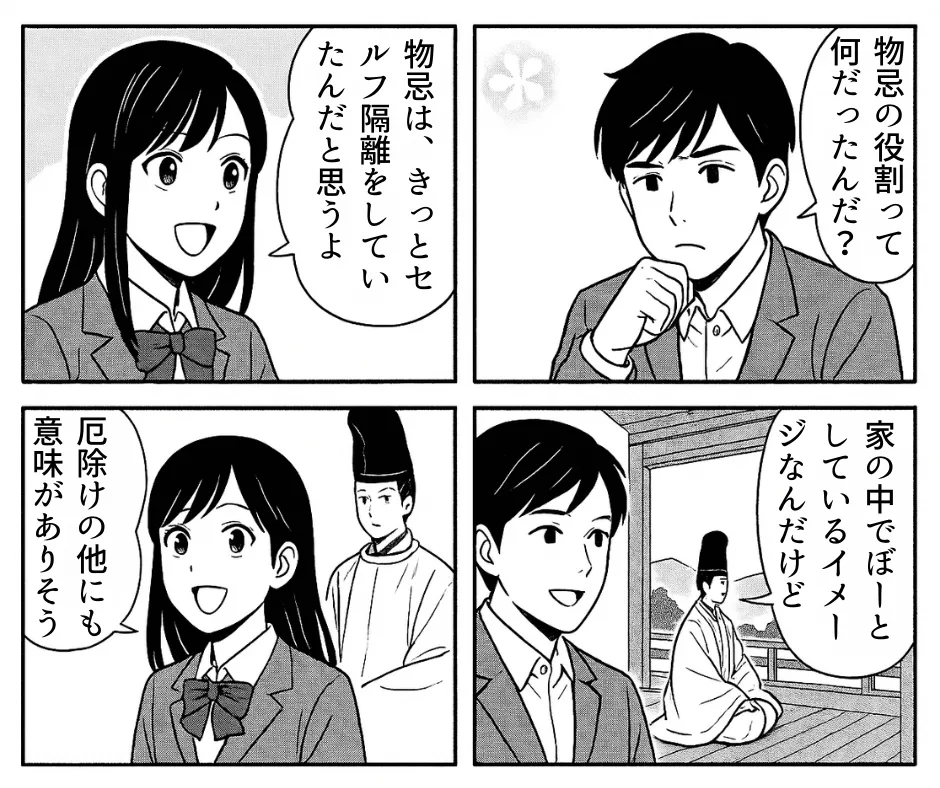

「る・らる」には、大きく分けて以下の4つの意味があります。これらはバラバラに存在するのではなく、一つのコアイメージから派生しています。核となる意味は「自発(自然と~なる)」です。そこからどう広がったのかを知ると、理解が深まります。

| 意味 | 現代語訳 | イメージ・派生の背景 |

|---|---|---|

| 自発 | 自然と~れる ~せずにはいられない | これが基本の意味。意志に関わらず、自然発生的に動作が起こる状態。 (例:故郷が思い出される) |

| 可能 | ~できる | 「自然とそうなる」→「そういう状況になりうる」→「できる」と変化。 平安時代までは打消を伴って「~できない」とするのが基本。 |

| 受身 | ~れる ~られる | 他からの力によって「自然とそういう状態にさせられる」こと。 被害を受けるニュアンスだけでなく、単に動作を受ける場合も含む。 |

| 尊敬 | ~なさる お~になる | 高貴な人の動作を直接言うのを避け、受身の形(~される)を使って間接的に表現することで敬意を表したもの。 (例:社長が来られる) |

語呂合わせでの覚え方

試験直前などでどうしても丸暗記が必要な場合は、以下の語呂合わせが有名です。

- 「受・尊・自・可(じゅそんじか)」(受身・尊敬・自発・可能)

- 「じ・か・う・そ」(自発・可能・受身・尊敬)

ただし、実際の読解では次に紹介する「識別フロー」を使って、文脈から論理的に判断する力が求められます。

「る・らる」の識別方法と見分け方のポイント

ここが今回の記事のハイライトです。4つの意味をどうやって見分けるか。私が授業で生徒に教えている「迷わないための識別フローチャート」を伝授します。上から順番にチェックしていけば、高確率で正解にたどり着けます。

意味識別の最強フローチャート

- STEP1:直後に「給ふ(たまふ)」があるか?

→ もし「~れ給ふ」「~られ給ふ」の形なら、その「る・らる」は「自発」か「受身」で確定です。

(※重要:尊敬語「給ふ」の上にさらに尊敬の「る・らる」を重ねる形は、最高敬語などの特殊な例を除き、基本的にはないと考えます。) - STEP2:直後に「打消(ず・じ・まじ・で)」があるか?

→ 下に否定の言葉があれば、「可能」の可能性大です。

(訳:~できない)

※鎌倉時代以降(『徒然草』など)は、肯定文でも可能の意味で使われることがあるので注意。 - STEP3:直前の動詞が「心情・知覚動詞」か?

→ 「思ふ・泣く・案ず・見る・聞く・驚く」など、心や感覚に関する言葉についていれば、「自発」の可能性が極めて高いです。

(訳:自然と~される、~せずにはいられない) - STEP4:文中に「~に(人)」があるか?

→ 動作主を表す「~に」があれば、「受身」で決まりです。

(訳:~に~される) - STEP5:主語が貴人(偉い人)か?

→ ここまで当てはまらず、主語が高貴な人物(天皇や大臣など)であれば、「尊敬」です。

(訳:~なさる、お~になる)

注意点

このフローはあくまで原則です。文脈によっては例外も存在しますが、高校レベルの古文や大学入試においては、この手順で8〜9割の問題は解決します。「まずは自発と可能の条件をチェックする」というのが、素早く解くためのコツです。

この識別テクニックは非常に強力です。さらに詳しい識別練習や、他の助動詞の学習に進みたい場合は、以下の記事も参考にしてみてください。

参考記事:【練習問題付】古典の助動詞「す・さす・しむ」の意味と識別方法を解説

古典の助動詞「る・らる」をマスターするための問題集

理屈がわかったら、あとは実践あるのみです。実際に問題を解いてみることで、「あ、ここは自発だな」「これは打消があるから可能だな」という感覚が掴めてきます。レベル別に厳選した問題を用意したので、力試しをしてみましょう。

【問題】「る・らる」の意味(受身・尊敬・自発・可能)を答えなさい

次の例文の太字になっている「る・らる」の意味を答えてください。

- 冬はいかなる所にも住まる。(『徒然草』)

- 風の音にぞおどろかるる。(『古今集』)

- 妻の嫗に罵られて、(『宇治拾遺物語』)

- 大将、いづれの船にか乗らるべき。(『平家物語』)

解答と解説

- 【可能】(~できる)

これは少しひっかけ問題です。『徒然草』は鎌倉時代の作品なので、打消の語が伴わなくても「住むことができる」という肯定の可能表現として使われています。文脈的にも「どんな場所でも住める」と解釈するのが自然です。 - 【自発】(自然と~される)

「おどろく」は、古文では「はっと気づく」という意味の知覚・心情に近い動詞です。風の音によって「自然と秋の訪れに気づかされる」という意味になります。直前の動詞の種類に注目しましょう。 - 【受身】(~れる)

「妻の嫗(おうな)に」という動作主がはっきり書かれているので、迷わず受身です。「お婆さんに罵られて」という可哀想な場面ですね。 - 【尊敬】(~なさる)

主語が「大将」という高貴な人物(平宗盛)です。「~に」もなく、打消もなく、心情語でもない。そして主語が偉い人。消去法的にも尊敬が導き出せます。「どの船にお乗りになるのだろうか」という意味です。

【問題】「る」または「らる」の適切な形を入れなさい

次の( )に、「る」または「らる」を適切な活用形にして入れてください。接続のルールを思い出して解いてみましょう。

- この筆は書きよくて、文字もよく書か( )ず。

- 故郷のこと、限りなく思ひ出で( )。

- 人にも見え( )給はず。

解答と解説

- 書か【れ】ず

まず接続チェック。「書く」は四段活用なので未然形は「書か(kaka)」。ア段なので「る」がつきます。

次に活用チェック。後ろに打消の「ず」があるので、未然形にします。「る」の未然形は「れ」。意味は「書くことができない(可能)」です。 - 思ひ出で【らる】

「思ひ出づ」は下二段活用。未然形は「思ひ出で(ide)」。エ段なので「らる」がつきます。

文末なので終止形です。「自然と思い出される(自発)」の意味ですね。 - 見え【られ】給はず

「見ゆ」は下二段活用。未然形は「見え(mie)」。エ段なので「らる」がつきます。

後ろに「給はず」が続きますが、「給ふ」の上は連用形にするのが基本です(※用言に接続する場合)。「らる」の連用形は「られ」。

意味は、後ろに「給ふ」があるので自発か受身ですが、ここでは「(人に)見られなさらない」という受身が自然でしょう。

完了の助動詞「り」との識別

ここで一つ、上級者向けの識別ポイントをお伝えします。テストで最も受験生を悩ませるのが、助動詞の「る」と、完了の助動詞「り」の識別です。特に「~れ」や「~る」という形になったとき、形がそっくりなので混同しやすいんです。

しかし、これには明確な見分け方があります。

| 助動詞 | 接続する音 | 見分け方のポイント |

|---|---|---|

| る(受身・自発など) | 未然形(ア段) | 直前の音が「ア段(a)」なら「る」の仲間 |

| り(完了・存続) | 已然形(エ段) サ変未然形 | 直前の音が「エ段(e)」なら「り」の仲間 |

具体的な識別例

- 例1:書か【る】

直前が「書か(kaka)」でア段 → これは助動詞「る」(受身など) - 例2:書け【る】

直前が「書け(kake)」でエ段 → これは助動詞「り」の連体形(完了)

「ア段+る」なら受身系、「エ段+る」なら完了系。この法則さえ覚えておけば、共通テストの識別問題でも選択肢を瞬時に絞り込むことができます。

共通テストの対策については、以下の記事でも詳しく解説しています。テクニックだけでなく、本質的な読解力を高めたい方はぜひ参考にしてください。

参考記事:【徹底解説】令和7年度共通テスト国語<古文>

チャレンジ問題

最後にここまでの内容を理解できたか、簡単な練習問題で確認してみましょう。

以下の問題を考えてみてください。問題の一番最後には正解数も表示されるのでテストと同じように取り組んでみてください。

なお、選択肢は一度しか選べませんからきちんと選択するようにしてください。

この問題は再チャレンジボタンを押したら何度でもできるので、満点が取れるまで頑張ってください!

助動詞「る・らる」の問題の重要ポイントを押さえよう

いかがでしたか?助動詞「る・らる」は、活用、接続、そして4つの意味の識別と、覚えることは多いですが、一つひとつ整理していけば必ず理解できる単元です。最後に要点をまとめておきましょう。

本記事のまとめ

- 接続は直前の音で判断!

「ア段+る、それ以外+らる」 - 意味の識別はフローチャートで!る、らるは下から順番に考える

「給ふ→打消→心情語→~に→貴人」の順でチェック - 完了の「り」との識別は母音で!

「ア段(a)なら受身の『る』、エ段(e)なら完了の『り』」

古文の文法は、一度体系的に理解してしまえば、あとはパズルのように解けるようになりますので頑張って身につけましょう!