殿上人の意味とは?読み方や公卿との違いを古典教師が解説

こんにちは。「たく先生」です。

古文の授業を受けているときや、『源氏物語』などの平安文学を読んでいるときに、よく「殿上人(てんじょうびと)」という言葉を目にしませんか?

なんとなく「身分の高い偉い人」というイメージは持っているものの、「公卿(くぎょう)とはどう違うの?」「具体的にどんな仕事をして、いくらくらいお給料をもらっていたの?」と聞かれると、答えに詰まってしまう人も多いのではないでしょうか。

実は、この「殿上人」という存在を正しく理解することは、平安時代の貴族社会のヒエラルキーや、古典作品に登場する人物たちの人間関係をクリアにするための非常に重要な鍵となります。彼らはただ偉いだけではなく、現代のビジネスマンも顔負けの激務や出世競争、そして複雑なマナーの中で生きていたのです。

今回は、現役の国語教師としての視点から、教科書的な定義だけでなく、彼らのリアルな生活実態や現代にも通じる「組織人としての悲哀」についても、分かりやすく解説していきますね。これを読めば、古文の世界がもっと身近に感じられるようになるはずです。

殿上人の意味と平安時代の階級システム

まずは、そもそも「殿上人」とはどういう人たちなのか、平安時代の組織図を見ながら整理していきましょう。ここを理解すると、古文を読む時の「誰が偉いのか」という人間関係が一気に見えやすくなりますよ。

殿上人の読み方と基本的な意味

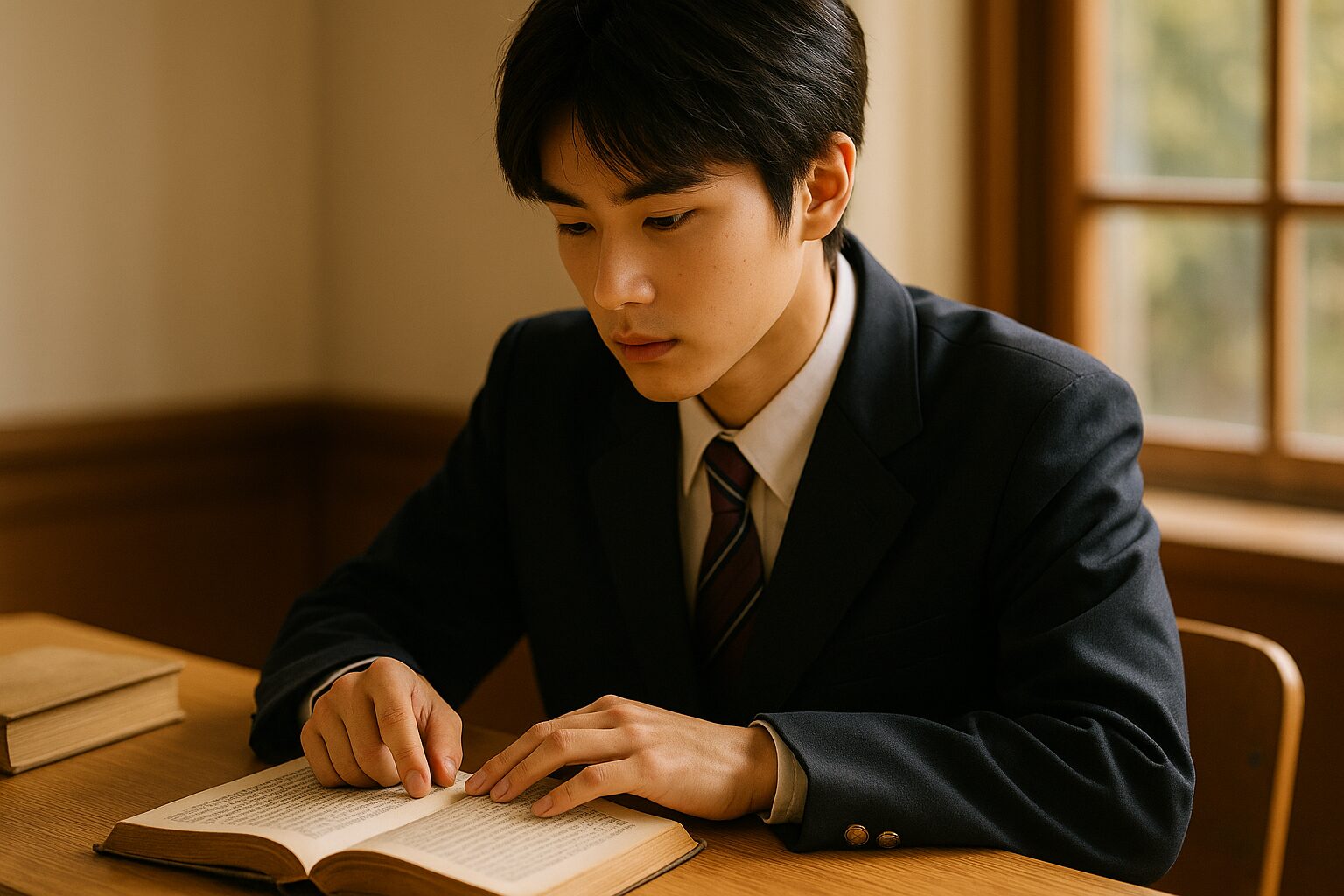

まずは基本中の基本ですが、「殿上人」の読み方は「てんじょうびと」です。たまに「でんじょうビト」と読んでしまう生徒もいますが、濁点がつかない清音ですので注意しましょう。

意味としては、狭義には「四位・五位の官人で、特に天皇から『昇殿』を許された者」を指します。「昇殿」というのは、天皇が日常生活を送るプライベート空間である「清涼殿(せいりょうでん)」の中にある、「殿上の間(てんじょうのま)」という部屋に上がる資格のことです。

平安時代において、天皇との物理的な距離の近さは、そのまま権力の大きさを意味していました。つまり、天皇と同じ屋根の下に入り、日常的に顔を合わせることができるかどうかが、エリートかそうでないかを分ける決定的な境界線だったのです。

ここがポイント

単に位階(ランク)が高いだけではダメです。天皇から個別に「君はここに来ていいよ」という許可(勅許)をもらっているかどうかが、殿上人になれるかどうかの分かれ道でした。

殿上人と公卿や地下人の違いとは

ここが少しややこしいのですが、貴族社会には大きく分けて3つの階層があります。それぞれの違いを明確にしておきましょう。

| 呼称 | 対象 | 特徴と特権 |

|---|---|---|

| 公卿(くぎょう) | 三位以上・参議 | 国のトップ層。「上達部(かんだちめ)」とも呼ばれる。原則として全員が昇殿可能だが、日給の簡(出勤簿)に名は載らない別格の存在。 |

| 殿上人(てんじょうびと) | 四位・五位の一部 | 天皇の側近として実務を行うエリート層。殿上の間に席を持ち、日々の出勤管理を受ける。 |

| 地下人(じげにん) | 六位以下・昇殿許可のない四位五位 | 昇殿不可。地面(庭)や清涼殿より格下の建物で勤務しなければならない。 |

公卿は政治の最終決定権を持つ最高幹部クラスです。彼らは殿上人よりもさらに上の雲の上の存在ですが、広い意味では「殿上に上がれる人」として殿上人に含めることもあります。ただ、制度運用上は明確に区別されていました。

一方で、昇殿を許されない人々は「地下人(じげにん)」と呼ばれます。文字通り、殿上の間には上がれず、地面(地下)に近い場所で働くことからこう呼ばれました。物理的な段差は数十センチですが、この「上」と「下」の間には、現代社会の格差とは比較にならないほどの、社会的地位における絶対的な断絶があったのです。

昇殿が許される位階と条件

殿上人になるための条件、つまり「昇殿」の許可は、一度もらえば一生有効というわけではありませんでした。ここが非常にシビアな点なのですが、天皇が代わると、その許可は原則としてリセットされてしまうのです。

新しい天皇が即位するたびに、「今回は誰を昇殿させるか」というリストが新たに作られます。これを「点呼」のような形で行うわけですが、もし先代の天皇に気に入られていても、新しい天皇やその側近(摂関家など)との関係が悪ければ、リストから漏れてしまうこともあります。

リストから漏れるということは、その瞬間にただの「地下人」に転落することを意味します。これは当時の貴族たちにとって、死活問題とも言える相当なプレッシャーだったことでしょう。

六位蔵人は殿上人の特別な例外

基本的に殿上人は「五位以上」が目安ですが、古文の世界で頻出する重要な例外があります。それが「六位蔵人(ろくいのくろうど)」です。

蔵人(くろうど)とは、天皇の私的な秘書官のような仕事です。本来、六位という位階は地下人の身分ですが、天皇の食事の世話や着替えの手伝い、極秘文書の伝達など、天皇の手足となって働く蔵人に限り、特例として昇殿が許されました。

憧れの「青色の袍」

彼らには、もう一つ特別な特権がありました。それは服装です。

古文常識メモ:青色の袍(あおいろのほう)

六位蔵人は、本来なら着られない「麹塵(きくじん)」という青緑色の制服(袍)を着ることが許されていました。この色は光の当たり方で色味が変わる特殊な染め物で、これを着ていることは「将来有望な若手エリート」の証でした。

彼らは激務をこなし、天皇の覚えがめでたくなれば、五位へと昇進できる出世コースに乗っていました。『枕草子』などで宮中の女性たちが蔵人に注目している描写があるのは、彼らがまさに「将来のスター候補生」だったからなんですね。

清涼殿の殿上の間での席次マナー

彼らが詰めていた「殿上の間」は、ただの休憩室ではありません。そこには現代のビジネスマナー顔負けの厳格なルールと、張り詰めた緊張感がありました。

厳格な上座と下座

特に厳しかったのが「席次」です。天皇がいらっしゃる「昼御座(ひのおまし)」に近い北側が上座、遠い南側が下座と明確に決まっており、官位の順に座る場所が指定されていました。うっかり上位者の席に座ろうものなら、大変な不敬となってしまいます。

畳の縁(へり)を踏まない

また、現代でも和室のマナーとして残る「畳の縁を踏まない」という作法も、この時代の貴族社会が起源だと言われています。当時の畳の縁には、家紋や位階を表す高貴な「高麗縁(こうらいべり)」などが使われており、それを踏むことは相手の家や身分を冒涜することとしてタブー視されていたのです。

殿上の間には「櫛窓(くしまど)」と呼ばれる連子窓があり、隣の部屋にいる天皇へ気配が伝わる構造になっていました。常に誰かに見られ、天皇の気配を感じながら過ごす空間。殿上人たちは、一挙手一投足に気を使いながら過ごしていたのです。

殿上人の生活実態や有名なエピソード

ここからは、制度の話から少し離れて、彼らが実際にどのような生活を送っていたのかを見ていきましょう。華やかに和歌を詠んで暮らすイメージが強い平安貴族ですが、その裏側には意外とシビアで人間臭い現実がありました。

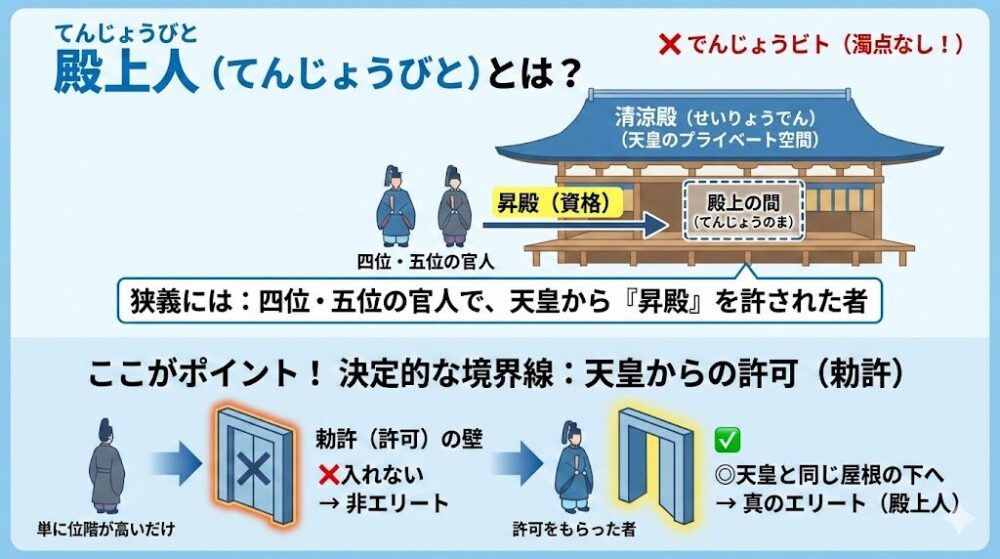

殿上人の年収と経済的な格差

「貴族=お金持ち」というイメージがあるかもしれませんが、実は殿上人の中にも凄まじい経済格差がありました。あくまで現代の感覚に直した目安ですが、その格差を見てみましょう。

- トップ層(公卿・大臣クラス):

現在の価値で数億円〜数十億円。官職としての給与に加え、広大な荘園からの収入があり、文字通り桁違いの富裕層です。藤原道長クラスになると、国家予算レベルの富を持っていたとも言われます。 - ミドル層(受領・中級殿上人クラス):

数千万円〜1億円程度。地方の国司、特に長官である「受領(ずりょう)」として赴任し、現地でガッツリ稼いで帰ってくるパターンです。「受領は倒るる所に土をつかめ(転んでもただでは起きるな)」という言葉があるほど、彼らは貪欲に富を求めました。 - ロー層(下級殿上人・散位):

数百万円〜1,000万円程度。官職に就けない「散位(さんに)」の時期は収入が激減し、貴族としての体面(衣装代や使用人の給与など)を保つのもやっとという生活でした。

『源氏物語』の作者である紫式部の父も、仕事がない時期は非常に苦しい生活をしていたと言われています。「殿上人」という肩書だけで一生安泰というわけではなく、ポストを巡る競争に勝たなければ生活レベルを維持できなかったのです。

禁色などの服装に見る特権

殿上人とそれ以外の人を分けるもう一つの境界線が、視覚的な「色」と「装束」です。

平安時代には「禁色(きんじき)」といって、天皇の許可がないと着られない色がありました。「黄櫨染(こうろぜん)」や「黄丹(おうに)」は天皇・皇太子専用ですが、それ以外にも高貴な紫や赤(赤白橡など)は許可制でした。殿上人は、こうした特別な色を身につけることが許される「勅許」を得ることで、「自分は選ばれた人間だ」ということを周囲にアピールしていたのです。

直衣(のうし)での昇殿特権

本来、宮中での仕事着は窮屈で重い「束帯(そくたい)」です。しかし、特別な許可(直衣勅許)をもらった殿上人に限り、私服であるカジュアルな「直衣」での出勤が許されました。これは現代で言えば「自分だけジーンズ出勤OK」のような特別扱いであり、センスの良い着こなしを見せつけるチャンスでもありました。

殿上人の一日は早朝からの激務

彼らの朝は早いです。というより、現代の感覚では深夜と言ってもいい時間帯から活動していました。

午前3時頃には起床し、星の名前を唱えるなどの占いや身支度をして、日が昇る前には内裏(職場)へ向かいます。そして午前中は清涼殿で、天皇への報告(奏上)や書類作成、儀式の準備などに追われます。

出勤管理システム「日給の簡」

殿上の間には「日給の簡(にっきゅうのふだ)」という、巨大な木の板の出勤簿が立てかけられていました。出勤した殿上人は、自分の名前の下に印(放紙)をつける必要がありました。これが給与査定や昇進に直結するため、彼らは必死で出仕したのです。

さらに、夜になれば「宿直(とのい)」といって、天皇のそばで警護や話し相手をする夜勤も回ってきます。優雅なイメージとは裏腹に、早朝勤務から夜勤までをこなす、肉体的にもハードなワークスタイルだったことが分かります。

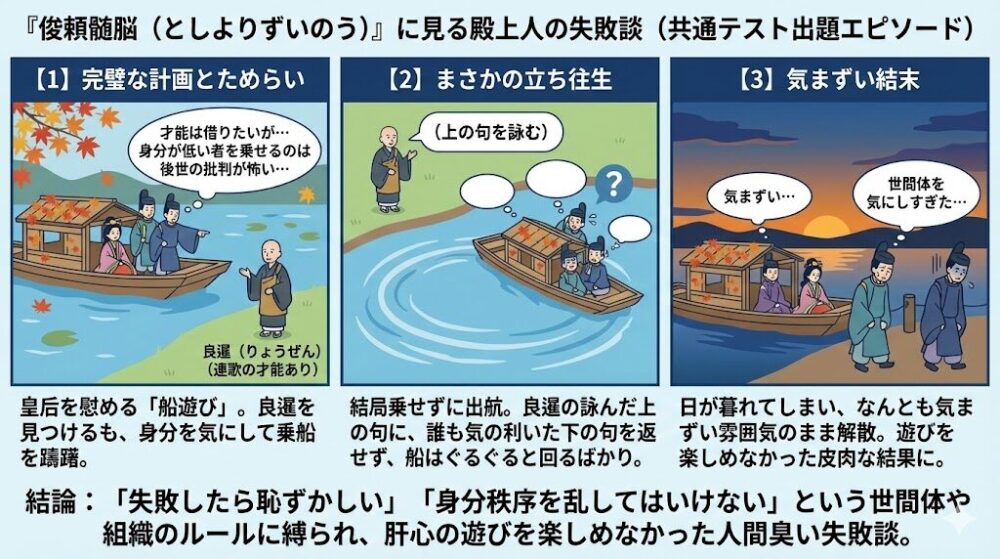

俊頼髄脳にある殿上人の失敗談

2023年度(令和5年度)の大学入学共通テスト「国語」でも出題された歌論書『俊頼髄脳(としよりずいのう)』には、殿上人たちの非常に人間臭いエピソードが残されています。

ある時、皇后を慰めるために殿上人たちが凝った「船遊び」を企画しました。船を紅葉で飾り付け、船頭の衣装も新調するなど完璧な演出をしたのですが、途中でハプニングが起きます。

彼らは、たまたま居合わせた連歌の才能がある「良暹(りょうぜん)」という僧侶を見つけ、船に乗せて連歌を盛り上げようと提案します。しかし、「身分の低い者を同じ船に乗せたとあっては、後世に批判されるかもしれない」と躊躇し、結局乗せずに船を出してしまいます。

その結果、良暹が外から詠んだ上の句に対し、船上の殿上人たちは誰も気の利いた下の句を付けることができず、船はただ池をぐるぐると回るばかり。日が暮れてしまい、なんとも気まずい雰囲気のまま解散となった…というお話です。

「失敗したら恥ずかしい」「身分秩序を乱してはいけない」といった世間体ばかりを気にして、肝心の遊びそのものを楽しめない。いつの時代も、組織のルールに縛られる人たちの悩みや失敗は変わらないのかもしれませんね。

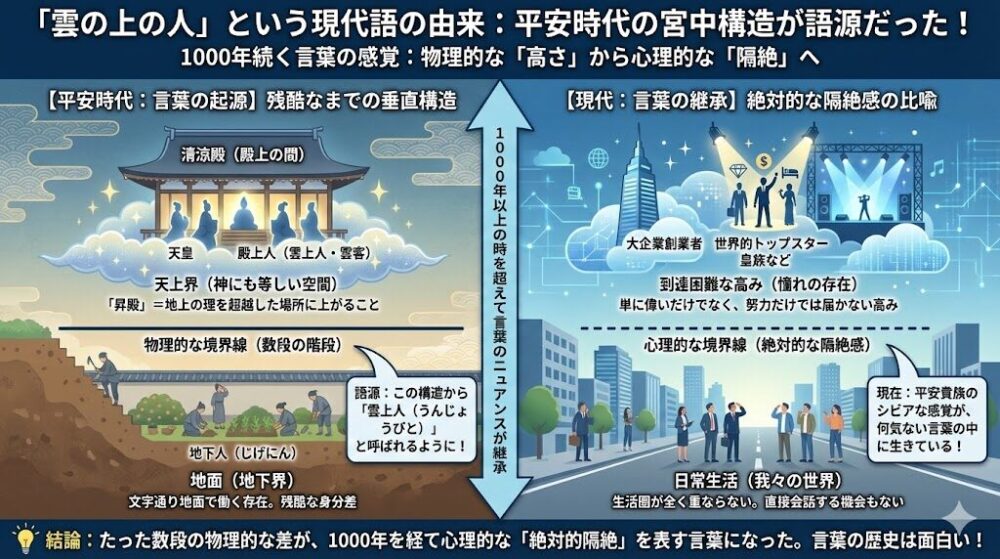

雲の上の人という現代語の由来

私たちが日常会話で、自分とは住む世界が違う憧れの存在を指して「あの人は雲の上の人だから」なんて言うことがありますよね。実はこの言葉、なんとなく高い場所にいるという比喩ではなく、平安時代の宮中の「構造」そのものが語源になっているんです。

ここまで解説してきた通り、殿上人が許されていた「昇殿」とは、天皇がいらっしゃる清涼殿の床の上に上がることでした。当時の人々にとって、神にも等しい天皇のおそばは、まさに地上の理(ことわり)を超越した「天上界」のような場所。対して、そこに上がれない人々は「地下人(じげにん)」と呼ばれ、文字通り地面(庭)や床下の世界で働く存在とされていました。

この残酷なまでの身分の垂直構造から、殿上人のことを別名で「雲上人(うんじょうびと)」や「雲客(うんかく)」と呼ぶようになったのです。

言葉のニュアンスの継承

現代でも「雲の上の人」と言うときは、単に「偉い人」という意味だけでなく、「自分とは生活圏が全く重ならない」「直接会話する機会さえない」といった絶対的な隔絶感を伴って使われますよね。

例えば、大企業の創業者や世界的なトップスター、あるいは皇族の方々など、努力だけでは簡単には到達できない高みにいる人々を指す言葉として定着しています。

「たった数段の階段を上がれるかどうか」で人生が分かれた平安貴族たちのシビアな感覚が、1000年以上の時を超えて、私たちの何気ない言葉の中に生き続けている。そう考えると、言葉の歴史って本当に面白いなと感じませんか?

殿上人の知識を古文読解に活かす

今回は「殿上人」について深掘りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

殿上人は、天皇という絶対的な権力の「物理的な近傍」にいることを許された、選ばれし実務エリートたちでした。しかしその実態は、厳しい身分制度による「見えない壁」や、激しい出世競争、そして現代のビジネスマンにも通じるプレッシャーの中で生きていた人々でもあります。

今後、古文を読む際に「この人は殿上人だから昇殿できているんだな」「この人は地下人だから庭で控えているんだな」という情景が具体的にイメージできるようになれば、物語の解像度がグッと上がります。ぜひ、この知識を受験勉強や古典鑑賞のスパイスとして役立ててみてくださいね。