スタディサプリと塾、どっちが良い?後悔しない選び方徹底比較

「お子さんの学習方法について、人気のオンライン学習サービスであるスタディサプリと、昔ながらの通塾型の塾、結局のところ一体どっちが良いのだろう…」多くの方が、このような悩みを抱えていらっしゃるのではないでしょうか。

それぞれに異なるメリットやデメリットがあり、かかる費用や期待できる学習効果、さらにはサポート体制も様々です。

そのため、どちらがお子さんにとって最適な選び方なのか、迷ってしまうのは当然のことと言えるでしょう。

この記事では、まさに「スタディサプリと塾、どっちを選べば後悔しないの?」という疑問をお持ちのあなたのために、両者を多角的に徹底比較いたします。

それぞれの特徴から、料金、学習内容、サポートの違いまでを明らかにし、あなたのお子様に本当に合うのはどちらなのか、その選択のポイントを具体的に探っていきます。

特に、コストパフォーマンスを重視する場合、どちらの選択肢がより賢明と言えるのでしょうか。一緒に詳しく見ていきましょう。

スタディサプリと塾、どっちが良い?費用と効果で比較

「子どもの学習方法として、スタディサプリと塾、一体どちらを選べば良いのだろう…」多くの方がこのように悩まれるのではないでしょうか。

それぞれのサービスに魅力的な点があるからこそ、一つに絞るのは難しい判断になりますよね。

この記事では、そうしたお悩みを解消すべく、スタディサプリと従来型の塾を様々な角度から徹底的に比較し、特にコストパフォーマンスの観点から、どちらがよりおすすめできる選択肢なのかを探っていきます。

スタディサプリとは?その特徴を解説

スタディサプリは、株式会社リクルートが運営するオンライン学習サービスです。

小学生、中学生、高校生、そして大学受験生まで、非常に幅広い学年の学習内容をカバーしています。

スマートフォンやタブレット、パソコンといったデバイスとインターネット環境さえあれば、いつでも、どこでも手軽に学習をスタートできるのが、このサービスの大きな特徴と言えるでしょう。

スタディサプリの魅力は、なんといっても一流のプロ講師陣による質の高い映像授業を、非常にリーズナブルな価格で受けられる点ですね。

そのため、多くの生徒さんや保護者の方々から支持を集めているんですよ。

基本となるコースでは、月額数千円から利用を開始でき、学年をまたいでの「戻り学習」や、得意な科目を先取りして学ぶ「先取り学習」も自由に行える柔軟性も備えています。

スタディサプリのメリット:圧倒的な低価格と柔軟性

スタディサプリを選択する上で最も大きなメリットとして挙げられるのは、その圧倒的なコストパフォーマンスでしょう。

月額2,000円程度から、参考書や問題集の執筆経験も豊富な一流講師陣による、非常に分かりやすいと評判の授業が見放題になる点は、一般的な学習塾と比較した場合、大きなアドバンテージとなります。

多くの場合、入会金も不要なので、気軽に学習を始めやすいのも嬉しいポイントです。

自分のペースで勉強を進められるのが、私にとってはすごく良い点だと感じます!部活動で忙しい日でも、空いた時間に集中して取り組めますし。

時間や場所に縛られることなく学習に取り組める柔軟性の高さも、スタディサプリの特筆すべきメリットです。

例えば、苦手な単元は何度も繰り返し視聴して理解を深めたり、逆に得意な科目はどんどん先の単元に進んだりと、個々の理解度や学習目標に合わせたオーダーメイドのような学習プランが実現できます。

スタディサプリのデメリット:自己管理と質問への制限

多くの魅力的なメリットを持つスタディサプリですが、利用を検討する際にはいくつかのデメリットについても理解しておくことが大切です。

まず、スタディサプリには学習の強制力が基本的にないため、お子さん自身に高い自己管理能力と継続的な学習意欲が求められるという点が挙げられます。

ご自身で計画を立てて学習を進めるのが苦手な場合や、周囲に誘惑が多い環境では、継続が難しくなる可能性があります。

うーん、僕みたいに一人だとついサボっちゃいそうなタイプには、ちょっと厳しいかもしれないなあ…。

りょうたさんのような心配ももっともです。やはりそこが気になる人もいますね

また、質問への対応に制限があることもデメリットとして認識しておくべきでしょう。基本となるベーシックコースでは、残念ながら講師に直接質問をする機能は提供されていません。

そのため、「分からないことがあったら、すぐにその場で解決したい」というニーズには、応えにくい側面があると言えます。

塾とは?多様な指導形態とそれぞれの特徴

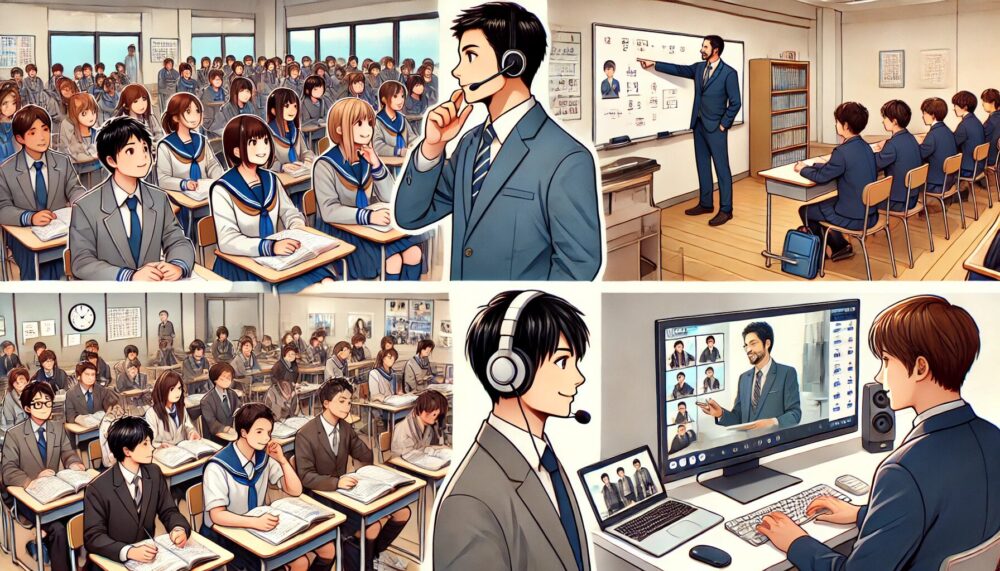

学習塾は、学校の授業内容の補完や学力向上、そして受験対策などを目的として、古くから多くの生徒に利用されてきた教育機関です。

その指導形態は一つではなく、目的や生徒の特性に合わせて様々なタイプが存在します。

主なものとしては、「集団指導塾」と「個別指導塾」に大別できますが、近年では「映像授業塾」や「オンライン塾」といった新しい形態も増えてきました。

塾と一口に言っても、その特徴は様々です。お子様に合った塾を選ぶためには、まずどのような種類があるのかを知っておくことが大切ですよ。

それぞれの指導形態の特徴をまとめた表をご覧ください。

| 指導形態 | 特徴 | 向いている子 |

|---|---|---|

| 集団指導塾 | 学校の授業に近い形式で、複数の生徒が一緒に学びます。カリキュラムは固定されている場合が多く、仲間と切磋琢磨できる環境です。 | 競争環境でやる気が出る、積極的に質問できる、ある程度の学習習慣が身についているお子さん。 |

| 個別指導塾 | 講師一人に対して生徒一人、またはごく少人数で指導を行います。生徒の学力やペースに合わせたオーダーメイドのカリキュラムが特徴です。 | 自分のペースでじっくり学びたい、特定の苦手科目を克服したい、大人数の中での質問が苦手なお子さん。 |

| 映像授業塾 | 大手予備校などが提供する質の高い映像授業を、塾の校舎などで視聴する形式です。自習室などの学習環境が整っている場合もあります。 | 有名講師の授業を受けたい、自分のペースで進めたいが、ある程度の学習環境は欲しいお子さん。 |

| オンライン塾 | インターネットを通じて、リアルタイムでの双方向授業や個別指導が行われます。通塾の必要がないのが大きなメリットです。 | 通塾が難しい、時間や場所を選ばずに指導を受けたい、多様な講師から選びたいお子さん。 |

これらの情報を参考に、お子さんの性格や学習スタイルに合った塾のタイプを検討してみてください。

塾のメリット:直接指導と手厚いサポート

学習塾を利用する大きなメリットの一つは、やはり講師から直接指導を受けられる点にあります。

特に個別指導塾の場合、生徒一人ひとりの理解度や進捗状況に合わせて、きめ細かく丁寧に教えてもらうことが可能です。

分からないことがあればその場で質問し、疑問点をすぐに解消しやすい環境は、学習内容の確実な定着において非常に重要な要素と言えるでしょう。

先生に直接質問できるのは、やっぱり安心感がありますよね。それに、周りに頑張っている友達がいると、私も頑張ろうって思えます!

みちかさんの言うように、集団指導塾であれば、他の生徒さんと一緒に学ぶことで、良い意味での競争意識が芽生えたり、学習へのモチベーションが高まったりすることも期待できますね。

さらに、多くの塾では、学習計画の作成サポートや進捗管理、定期的な保護者面談といった手厚いサポート体制が整っている点も魅力です。

進路相談や受験に関する豊富な情報提供、時には精神的な支えとなってくれることも、塾ならではのメリットと言えるでしょう。

スタディサプリと塾、どっちを選ぶ?あなたに合うのは?

ここまで、スタディサプリと塾、それぞれのサービス内容やメリット・デメリットについて詳しく見てきました。

では、結局のところ、お子さんにとってどちらの学習方法がより適しているのでしょうか。

このセクションでは、両者をさらに多角的に比較し、どのようなタイプのお子さんにどちらが向いているのか、そして特にコストパフォーマンスを重視する場合にどのような選択が考えられるのかを深掘りしていきます。

塾のデメリット:高額な費用と時間的制約

前述の通り、学習塾には多くのメリットがありますが、一方でいくつかのデメリットも存在します。

その中でも最も大きなデメリットとして考えられるのは、やはり費用が高額になりがちであるという点でしょう。

月々の授業料に加えて、入会金や教材費、夏期講習・冬期講習といった季節講習の費用などが別途必要となるケースが一般的で、年間を通して見ると家計への負担は決して小さくありません。

特に、個別指導塾は集団指導塾と比較して、さらに費用が高くなる傾向が見られます。

塾って、やっぱりお金がかかるイメージがあるなあ。それに、決まった時間に行かないといけないのも、部活とかあると大変そう…。

塾は授業が行われる時間や曜日があらかじめ固定されているため、学習の柔軟性が低いこともデメリットの一つです。

部活動や他の習い事とのスケジュール調整が難しくなる場合もありますし、塾への往復にかかる時間や労力も考慮に入れる必要があるでしょう。

参考までに、学年別・指導形態別の塾の費用目安を以下の表にまとめました。

| 学年 | 集団指導塾(月額目安) | 個別指導塾(月額目安) |

|---|---|---|

| 小学生 | 約2.7万円~5.5万円 | 約3万円~5万円 |

| 中学生 | 約2万円~4万円 | 約2万円~5万円 |

| 高校生 | 約3万円~10万円 | 約5万円~10万円以上 |

※上記はあくまで一般的な目安であり、これ以外に入会金、教材費、季節講習費、施設維持費などが別途かかる場合が多い点にご注意ください。

スタディサプリと塾、どっちが向いている?タイプ別比較

スタディサプリと塾、どちらがお子さんにとってより良い学習方法となるかは、お子さんの性格や現在の学習スタイル、そして具体的な学習目標によって大きく変わってきます。

お子さんのタイプを見極めて、それぞれの学習方法の特性と照らし合わせることが大切ですよ。いくつか代表的なタイプ別に見ていきましょうか。

| 特徴 | スタディサプリが向いている可能性が高いタイプ | 塾が向いている可能性が高いタイプ |

|---|---|---|

| 自己管理能力 | 自分で計画を立て、コツコツと学習を進めることができるお子さん。 | 学習計画の管理や、学習の習慣化にサポートが必要なお子さん。 |

| 学習ペース | 自分のペースでじっくり取り組みたい、または得意な分野はどんどん先に進めたいお子さん。 | 決められたペースで進めたい、または先生と相談しながら個別のペース調整を希望するお子さん。 |

| 費用に対する考え方 | 学習費用をできるだけ抑えたいご家庭。 | ある程度の費用は許容でき、それに見合うサポートや環境を重視するご家庭。 |

| 質問やサポートの必要度 | 分からないことは自分で調べるのが得意、または限定的な質問対応で十分だと感じるお子さん。 | 不明点はすぐに質問して解決したい、学習面以外でも手厚いサポートやアドバイスを必要とするお子さん。 |

| モチベーションの源泉 | 知的好奇心が旺盛で、一人でも集中して学習に取り組める内発的なモチベーションが高いお子さん。 | 先生からの励ましや、友人との競争といった外部からの刺激によってモチベーションが高まるお子さん。 |

| 学習場所・時間 | 自宅などリラックスできる環境で、自分の好きな時間に学習したいお子さん。 | 塾の自習室など、集中できる特定の場所で、決まった時間に学習したいお子さん。 |

| 特定の苦手科目 | 特定の単元だけをピンポイントで集中的に学習したいお子さん。 | 苦手科目を基礎からじっくりと、先生のサポートを受けながら克服したいお子さん(特に個別指導塾が有効)。 |

この表はあくまで一般的な傾向です。お子さんの状況をよく観察し、場合によっては体験授業などを通して、最適な学習方法を見つけてあげてください。

「スタディサプリと塾、どっちにしよう…」と迷っている方:併用も検討

「スタディサプリの魅力も捨てがたいし、塾のサポートも安心できる…。どちらか一つに絞りきれない!」 このように感じる保護者の方も少なくないのではないでしょうか。

実は、スタディサプリと塾は、必ずしも二者択一で考えなければならないものではありません。

それぞれのメリットを活かし、デメリットを補い合う形で併用するというのも、非常に賢明で効果的な戦略の一つなのです。

なるほど!両方の良いところを組み合わせるんですね!それなら、もっと効率的に勉強できそうです。

みちかさんの言う通り、併用することで学習効果を最大化できる可能性があります。

例えば、以下のような活用方法が考えられます。

- 基礎固めはスタディサプリ、応用・実践は塾で:スタディサプリの分かりやすい映像授業で、まずは基礎的な内容を自分のペースでしっかりと理解・定着させます。その上で、塾ではより難易度の高い応用問題の解説を受けたり、志望校の過去問演習に取り組んだり、あるいは先生に直接質問して疑問点を解消したりする、という役割分担です。

- 得意科目はスタディサプリで先取り、苦手科目は塾でじっくり:得意な科目はスタディサプリを使ってどんどん先の単元に進み、逆に苦手意識のある科目は塾の先生に丁寧に教えてもらいながら克服を目指す、という方法です。

- 塾の学習サポートとスタディサプリの豊富なコンテンツを両立:塾の自習室という集中できる環境や、先生に質問できる安心感を活用しつつ、主要な知識のインプットはスタディサプリの質の高い授業で行う、というスタイルも考えられます。

- 費用を抑えつつ、必要なサポートは確保:塾に通う科目数や時間を最小限に抑え、学習の大部分をスタディサプリでカバーすることで、全体の教育費をコントロールしながら、どうしても必要なサポート(例えば、特定の苦手科目指導や受験直前期の面談など)は塾で受ける、というバランスの取り方もあります。

ただし、併用する場合には、お子さんの学習負担が過度にならないよう、無理のない学習計画を立てることが非常に重要です。

それぞれのサービスに何を期待するのか、役割分担を明確にしておくことが成功の鍵となります。

スタディサプリの費用対効果を最大化する使い方

スタディサプリの最大の魅力である優れたコストパフォーマンスを、さらに効果的に享受するためには、いくつかのポイントを押さえた使い方が推奨されます。

せっかくの素晴らしい教材ですから、上手に活用して、学習効果を最大限に高めたいですよね。いくつかコツをお伝えします。

- 無料体験期間を徹底活用する:スタディサプリでは、多くの場合14日間の無料体験が提供されています。この期間を利用して、実際の授業の分かりやすさ、操作性、お子さんとの相性などをじっくりと確認しましょう。複数の学年の授業を試してみるのも良いでしょう。スタディサプリの14日間無料体験はこちらから

- 学習目標を明確にする:「定期テストで平均点以上を目指す」「苦手な数学の特定の単元を克服する」「志望校の入試レベルの問題に対応できるようにする」など、具体的な目標を設定することで、どの講座をどの程度のペースで進めるべきかが見えてきます。

- 計画的に視聴し、習慣化する:ただやみくもに動画を見るのではなく、「毎日寝る前に1単元見る」「週末にまとめて3単元進める」など、生活リズムに合わせて計画を立て、学習を習慣化することが重要です。

- テキストや問題集を併用し、アウトプットを意識する:映像授業を視聴するだけでなく、ダウンロード可能なテキスト(無料)や、別途購入できる冊子版テキスト、さらには市販の問題集などを活用して、実際に問題を解くというアウトプットの機会を積極的に設けましょう。これにより、「分かったつもり」を防ぎ、知識の定着を促します。

- 「戻り学習」「先取り学習」を有効活用する:理解が曖昧な単元は前の学年に戻って基礎から復習し、得意な科目はどんどん先の学年の内容にチャレンジするなど、学年を超えた学習が可能なスタディサプリのメリットを最大限に活かしましょう。

- キャンペーン情報をチェックする:時期によっては、月額料金の割引キャンペーンや、テキスト購入のキャンペーンなどが実施されることもあります。公式サイトなどで定期的に情報を確認し、お得に利用できるタイミングを見逃さないようにしましょう。

これらの点を意識することで、スタディサプリの費用対効果をより一層高めることができるはずです。

塾の費用と効果を天秤にかける際のポイント

学習塾を選ぶ際には、どうしても月々の費用が気になるところですが、単純に金額の安さだけで判断してしまうのは避けたいものです。

重要なのは、支払う費用に対して、お子さんの学力向上や目標達成という形で、どれだけの効果が得られるかという視点です。

塾って高いけど、本当に成績が上がるのかな…?合格実績とか見ても、どれを信じたらいいか分からないし…。

塾の費用と効果を慎重に天秤にかけるために、以下のポイントを押さえておきましょう。

- 学習目標を明確にし、塾の指導方針と合致しているか確認する:まず、「定期テストの点数を上げたい」「特定の苦手科目を克服したい」「○○大学に合格したい」など、お子さんの具体的な学習目標を明確にしましょう。その上で、検討している塾の指導方針やカリキュラムが、その目標達成に適しているかを確認することが大切です。

- 体験授業を必ず利用し、授業の質や講師との相性を見極める:多くの塾では無料の体験授業や個別相談を実施しています。これらを積極的に活用し、実際の授業の分かりやすさ、クラスの雰囲気、そして何よりも講師とお子さんとの相性をしっかりと確認しましょう。どんなに評判の良い塾でも、お子さんに合わなければ効果は期待しにくいものです。

- 講師の質や経験、指導への熱意を確認する:可能であれば、実際に指導を担当する講師の経歴や指導経験、生徒への接し方などを確認できると良いでしょう。アルバイト講師かプロ講師か、という点だけでなく、お子さんのやる気を引き出し、親身になって指導してくれるかどうかも重要なポイントです。

- サポート体制の詳細を確認する:授業以外のサポート体制(自習室の有無や利用条件、質問対応の時間や方法、定期的な面談の頻度や内容、進路指導の充実度など)も、塾の価値を判断する上で見逃せない要素です。

- 合格実績の正しい見方を理解する:多くの塾が合格実績をアピールしていますが、その数字を鵜呑みにせず、慎重に吟味する必要があります。

- 校舎単独の実績か、全校舎の合算か? :大規模な塾の場合、全体の合格者数は多く見えますが、実際に通う校舎の実績が重要です。

- 合格者数だけでなく、在籍生徒数に対する合格率はどうか? :合格者数が多くても、母体となる生徒数が非常に多ければ、合格率はそれほど高くない場合もあります。

- 集計期間はいつか?(単年度か累計か) :最新の入試傾向を反映しているか確認しましょう。

- 繰り上げ合格者が含まれているか?

- 自分の子どもの学力レベルや志望校のレベルと、塾の主な合格層が合致しているか? :難関校専門の塾もあれば、中堅校に強い塾もあります。

これらのポイントを総合的に比較検討し、費用対効果について納得のいく判断をすることが、後悔のない塾選びにつながります。

結論:コストパフォーマンス重視ならスタディサプリ

これまで、スタディサプリと学習塾について、様々な角度からその特徴やメリット・デメリットを比較検討してきました。

これらの情報を総合的に踏まえると、学習にかかる費用対効果、つまりコストパフォーマンスを最も重視するのであれば、スタディサプリが非常に有力な選択肢になると言えるでしょう。

月額数千円という、塾と比較して圧倒的にリーズナブルな価格で、経験豊富なプロ講師陣による質の高い映像授業を、時間や場所の制約なく好きなだけ視聴できるという点は、他の学習方法ではなかなか得られない大きな魅力です。

もちろん、スタディサプリを最大限に活用するためには、お子さん自身に計画的に学習を進める自己管理能力や、主体的に学ぶ意欲が不可欠であるという点は忘れてはいけません。しかし、これらの条件がクリアできれば、塾に通うよりも大幅に費用を抑えながら、同等、あるいはそれ以上の学習効果を得ることも十分に可能です。

最終的には、この記事でご紹介した情報や比較ポイントを参考に、お子さんの性格や現在の学力、学習スタイル、そしてご家庭の教育方針や経済的な状況などを総合的に考慮し、最適な学習方法を選択することが何よりも大切です。

もし、スタディサプリに少しでも興味を持たれたなら、まずは14日間の無料体験を試してみて、実際のサービス内容がお子さんに合うかどうかを見極めてみることをお勧めします。

また、やはり対面でのサポートや管理が必要だと感じられる場合は、お近くの評判の良い塾を探してみるのも良いでしょう。

この記事が、お子さんにとって最良の学習方法を見つけるための一助となれば幸いです。

「スタディサプリか塾か、どっち?」データAが示す選択のポイント

- スタディサプリはリクルートが提供するオンライン学習サービスである

- 月額2000円程度から一流講師による質の高い映像授業が見放題だ

- 時間や場所に縛られず、自分のペースで学習を進めることが可能だ

- スタディサプリの大きなメリットは圧倒的な低価格と学習の柔軟性にある

- スタディサプリのデメリットは自己管理能力が必須で、質問対応に制限がある点だ

- 塾には集団指導、個別指導、映像授業型など多様な指導形態が存在する

- 塾の主なメリットは講師による直接指導と個別ニーズに応じた手厚いサポート体制だ

- 塾のデメリットとして高額な費用と通塾など時間的な制約が大きいことが挙げられる

- 最適な学習方法は個々の性格、学習スタイルや目標によって大きく異なる

- 自律的に計画を立てて学べる子はスタディサプリ、手厚いサポートや管理が必要な子は塾が向く傾向がある

- スタディサプリと塾の併用は、双方の利点を活かし欠点を補う賢い選択肢となり得る

- スタディサプリは無料体験の活用や計画的な視聴、演習との組み合わせで費用対効果を最大化できる

- 塾選びでは体験授業の活用、総費用と期待できる効果、講師との相性を総合的に判断すべきだ

- 塾の合格実績を見る際は、合格者数だけでなく合格率や在籍生徒の学力層、集計方法も考慮するべきだ

- コストパフォーマンスを最重視する場合、スタディサプリは非常に有力な選択肢となる