勉強におけるラムネの効果とは?最適な食べ方と注意点を解説

「あと一問解ければ、今日の目標達成なのに集中力が続かない…」「テスト中、頭がぼーっとして実力が出し切れない…」そんな経験はありませんか。勉強中に集中力を高めたい時、「ラムネが良い」という話を耳にすることは多いでしょう。

しかし、その一方で「本当に効果があるの?」「食べたら逆に眠くなるのでは?」「太る心配はないの?」といった、多くの疑問や不安がつきものです。

この記事では、そのようなあなたの悩みを解消するために、勉強とラムネの効果に関するあらゆる疑問に、科学的な根拠を交えながら徹底的に解説します。

ラムネの主成分であるブドウ糖が脳に与える影響から、効果が何分後から現れるのか、集中力を最大限に引き出すための最適なタイミング、そして一度に何粒食べるのが適切なのかまで、具体的にお伝えしていきます。

さらに、大事な試験前の何分前に摂取すべきかといった実践的な活用法から、目的別のおすすめのラムネの選び方まで、あなたの学習効率を飛躍的に向上させるための情報を網羅しています。

勉強にラムネがもたらす驚きの効果と科学的根拠

脳のエネルギー源ブドウ糖の重要性

勉強や仕事、あるいは複雑な思考を要する知的活動を行う際、私たちの脳は驚くほど多くのエネルギーを消費しています。そして、脳が活動するためのエネルギー源として直接利用できるのは、唯一「ブドウ糖」だけです。体内の他の器官が脂肪酸やケトン体などもエネルギー源にできるのに対し、脳は非常に選択的で、ブドウ糖に大きく依存しているのです。

脳は体重のわずか2%程度の小さな器官ですが、安静にしている時でさえ体全体で消費される総エネルギーのうち約20%を占め、1日に約120gものブドウ糖を消費すると言われています。このため、血中のブドウ糖濃度が低下すると、脳はすぐにエネルギー不足に陥ります。

これが、集中力の低下、思考力の減退、記憶力の阻害、そして「頭がぼーっとする」といった学習効率を著しく下げる現象の直接的な原因なのです。ラムネの多くは、このブドウ糖を主成分として作られているため、脳にとっては非常に吸収しやすく、効率の良いエネルギー補給食と言えます。

豆知識:ブドウ糖と砂糖の違い

一般的に甘いものとして知られる砂糖(ショ糖)は、ブドウ糖と果糖が結合した「二糖類」です。そのため、体内でエネルギーとして利用されるには、まず消化酵素によってブドウ糖と果糖に分解されるプロセスが必要です。

一方で、ラムネの主成分であるブドウ糖は「単糖類」なので、体内で分解される必要がなく、摂取後すぐに小腸から吸収されて血中に移行し、脳のエネルギーとしてスピーディーに利用されやすいという大きな利点があります。この吸収速度の違いが、即効性を求める勉強中のお供としてラムネが推奨される理由の一つです。

ラムネの効果は何分後から期待できる?

ラムネの主成分であるブドウ糖が、体内に素早く吸収されることは分かりました。では、実際にラムネを食べてから、脳のパフォーマンス向上といった効果が現れるまでには、どのくらいの時間を見込んでおけば良いのでしょうか。

この疑問に答える一つの有力な手がかりが、森永製菓株式会社と自治医科大学医学部が共同で実施した研究です。この研究では、健康な成人男女を対象に、ブドウ糖を多く含むラムネ菓子を摂取してもらい、その後の認知機能の変化を測定しました。

その結果、ラムネを摂取してから30分後に行った認知機能テストにおいて、情報を一時的に記憶しながら作業する能力である「ワーキングメモリー」と、注意を持続させる能力である「持続的注意力」のスコアが有意に改善したことが報告されています。

この研究結果は、査読付き学術誌『薬理と治療』にも掲載されており、科学的信頼性の高い情報と言えるでしょう。(参照:森永製菓株式会社 ニュースリリース「ぶどう糖を多く含むラムネ菓子の単回摂取で認知機能の一部である『ワーキングメモリー』と『持続的注意力』スコアが改善することを確認」)

もちろん効果の現れ方には個人差がありますが、この研究結果は非常に参考になります。ラムネを摂取してから約30分後には、脳のパフォーマンス向上が期待できると想定し、この時間を基準に摂取タイミングを逆算して計画を立てることが、ラムネを効果的に活用する鍵となります。

勉強に最適なラムネを食べるタイミング

ラムネが持つ「即効性」という最大のメリットを活かすためには、摂取するタイミングが極めて重要です。ただ闇雲に食べるのではなく、学習計画の中に戦略的に組み込むことで、その効果を最大限に引き出すことができます。

具体的におすすめしたい、学習効率を高める3つのタイミングをご紹介します。

1. 勉強を始める15分~30分前

これから集中するぞ、という学習開始の少し前にラムネを摂取しておく方法です。これにより、本格的に勉強を始める頃にはブドウ糖が脳に十分行き渡り、スムーズに集中状態へ移行できます。これは、学習の初期段階で記憶の定着率が高いとされる「初頭効果」を高める上でも有効と考えられます。いわば、脳にとっての理想的なウォーミングアップと言えるでしょう。

2. 集中力が途切れてきたと感じた時

勉強を続けていると、「なんだか頭が働かなくなってきた」「同じ行を何度も読んでしまう」「少し眠気を感じる」といったサインが現れることがあります。これは、脳のブドウ糖が不足し始めている明確なシグナルです。このようなタイミングでラムネを2〜3粒補給すると、素早くエネルギーがチャージされ、途切れかけた集中力を再起動させるのに役立ちます。

3. 短い休憩時間

人間の集中力は、一般的に45分から90分程度が限界とされています。そのため、ポモドーロ・テクニックのように短い休憩を挟む学習法は非常に効率的です。その5分〜10分の休憩時間にラムネを食べるのも、非常におすすめです。コーヒーを淹れるなどの気分転換と同時に、次の学習セッションに向けた脳のエネルギーチャージが完了します。

試験前はラムネを何分前に食べるべきか

定期テストや模擬試験、そして人生を左右する大学入学共通テストや入学試験本番といった重要な場面では、ラムネの活用法はさらにシビアな問題となります。極度の緊張と集中力が求められる状況では、わずかなパフォーマンスの違いが結果に影響を与えることもあるからです。

結論から言うと、試験前にラムネを食べる最も効果的なタイミングは、これまでの知見に基づき試験開始の約30分前と考えるのが最も合理的です。試験会場へ向かう途中や、試験室で自分の席に着席し、心を落ち着けながら開始を待つ間に摂取するのが理想的です。これにより、試験開始の合図と同時に、脳がエネルギーで満たされた最高のコンディションで問題に取り組むことができます。

休憩時間が10分や20分しかない場合でも、諦める必要はありません。その短い時間でラムネを1〜2粒補給しておくだけで、消耗した脳のエネルギーを補い、次の試験科目に向けた集中力を維持しやすくなります。カバンの中に一つ忍ばせておくだけで、「いざという時のエネルギー源がある」という精神的な安心材料にもなり、心強いお守りのような存在になるでしょう。

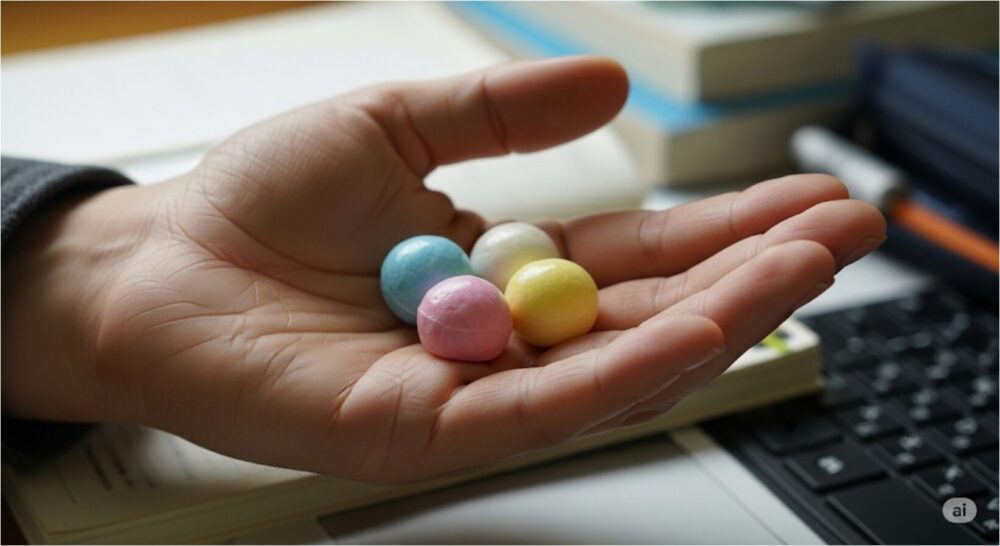

集中力を高めるラムネの摂取量は何粒?

「ラムネは勉強に良い」という情報を知ると、つい「たくさん食べればもっと効果があるはず」と考えてしまいがちですが、それは大きな間違いです。適切な量を守ることが、ラムネの効果を正しく引き出し、学習効率を高めるための最重要ポイントと言っても過言ではありません。

一つの客観的な目安として、富山市医師会の健康管理センターによると、脳は1時間に約5gのブドウ糖を消費するとされています。一方で、市販されているブドウ糖が主成分のラムネ、例えば森永製菓の「大粒ラムネ」は、公式サイトの情報によれば1粒が約1g強のようです。これらの情報から計算すると、1回の摂取量は3〜5粒程度が適量であると導き出せます。

重要なのは、これを「少しずつ、こまめに」摂取するという考え方です。例えば、1時間の勉強時間の中で、開始前に2粒、30分経過した時点で2粒、といった具合に分割して摂取することで、血中のブドウ糖濃度を安定させやすくなります。

食べ過ぎは深刻な逆効果を招く

一度に推奨量を超えるラムネを食べると、後述する「血糖値スパイク」を引き起こし、集中力を高めるどころか、かえって強い眠気やだるさを招く危険性があります。「たくさん食べればもっと集中できる」のではなく、「適量を守ることが最も集中できる」という点を、絶対に忘れないようにしてください。

ラムネを食べると太るという心配は不要?

勉強中に口にするものとして、カロリーや体重への影響は、特に健康意識の高い方にとっては無視できない問題です。ラムネは甘いお菓子であるため、「習慣的に食べたら太るのではないか?」と心配する声も少なくありません。

しかし、実際のところ、ラムネは他のお菓子と比較してカロリーが突出して高いわけではありません。森永製菓の「森永ラムネ」(内容量29g)を例にとると、公式サイトの栄養成分表示によれば、1本あたりのエネルギーは108kcalとされています。

これを1粒あたりに換算すると約3〜4kcal程度です。前述の推奨量(1回3〜5粒)であれば、1回の摂取カロリーはわずか10〜20kcal程度に収まります。これは、例えば板チョコレート(1枚約280kcal)やポテトチップス(1袋約300kcal以上)と比較すると、非常に低い数値であることが分かります。

(参照:森永製菓 商品カタログ「森永ラムネ」)

もちろん、これは適切な量を守った場合に限った話です。いくら1粒あたりのカロリーが低くても、勉強中に無意識のうちに一日に何十粒もポリポリと食べてしまえば、塵も積もれば山となり、当然カロリーの過剰摂取に繋がります。特に、体のエネルギー消費量が低下する夜遅い時間帯の食べ過ぎは、消費しきれなかった糖質が体脂肪として蓄積されやすくなるため、注意が必要です。

ラムネで眠くなるのは食べ過ぎが原因か

「集中力を高めるためにラムネを食べたのに、逆に頭がぼーっとして猛烈な眠気に襲われた」という経験があるとしたら、その原因はほぼ間違いなく「食べ過ぎ」による血糖値の乱高下にあります。

この現象は、メディアでも度々取り上げられる「血糖値スパイク」と呼ばれるもので、体内で以下のようなプロセスで発生します。

- ラムネ(ブドウ糖)を一度に大量に、特に空腹時に摂取する。

- 消化吸収が速いため、血液中の糖の濃度(血糖値)がジェットコースターのように急激に上昇する。

- 急上昇した血糖値を危険と判断した体は、それを下げるために膵臓からインスリンというホルモンを大量に分泌する。

- 大量のインスリンの働きにより、今度は血糖値が急降下してしまう。この状態を「低血糖」と呼ぶこともある。

この血糖値の急激な上昇と、それに続く急降下という大きな波が、脳の機能を不安定にし、強い眠気や倦怠感、集中力の低下を引き起こすのです。これは、昼食後に眠くなる現象(食後血糖スパイク)と全く同じ原理です。ラムネの恩恵を正しく受けるためには、この血糖値の乱高下をいかに避けるかが最も重要であり、そのためには「適量をこまめに摂る」という原則を徹底する必要があります。

勉強へのラムネの効果的な活用法とおすすめ商品

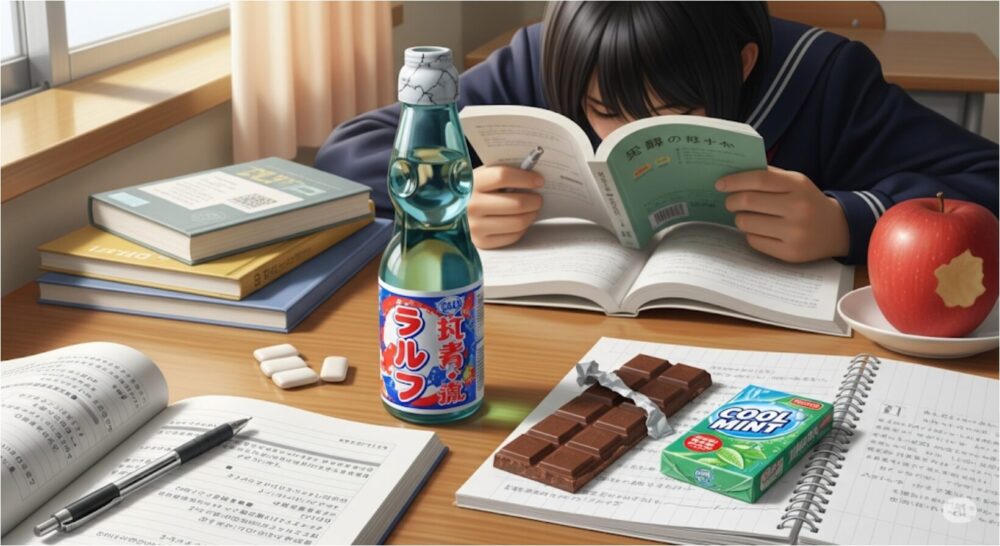

チョコレートやガムとの効果の違い

勉強のお供として、ラムネ以外にもチョコレートやガムは長年にわたり人気を博しています。それぞれに異なる優れたメリットがあるため、一つのものに固執するのではなく、目的や状況に応じて柔軟に使い分けるのが、スマートな活用法と言えるでしょう。ここでは、それぞれの特徴をより詳しく比較し、最適な使い分けのシーンを考察します。

| お菓子の種類 | 主な特徴と期待できる効果 | メリット・デメリット | おすすめのシーン |

|---|---|---|---|

| ラムネ | 主成分のブドウ糖による、脳への迅速なエネルギー供給。即効性のある集中力サポート。 | メリット: 吸収が速く即効性が高い。手軽で安価。適量なら低カロリー。 デメリット: 効果の持続時間は比較的短い。食べ過ぎによる血糖値の変動リスクがある。 | 試験開始30分前、集中力が切れた時のカンフル剤として |

| チョコレート | カカオポリフェノールによる血流促進、テオブロミンによるリラックス・集中力効果。特にハイカカオ製品はカフェインによる覚醒効果も期待できる。 | メリット: 持続的な集中力サポートやリフレッシュ効果。ポリフェノールによる健康効果も。 デメリット: 脂質や糖質が多く高カロリーな製品が多い。カフェインの過剰摂取に注意。 | 長時間の読書やレポート作成など、粘り強く取り組む作業のお供に |

| ガム | 「噛む(咀嚼)」というリズミカルな運動による脳の活性化、血流促進。セロトニン分泌を促し、精神を安定させる効果も。ミント系はリフレッシュ効果が高い。 | メリット: 咀嚼による覚醒効果。手軽な気分転換。カロリーが低い製品が多い。 デメリット: 直接的な脳のエネルギー補給にはならない。噛む行為が禁止されている場所では使えない。 | 単純作業中の眠気覚まし、気分を切り替えたい時 |

このように、「今すぐ脳のガス欠を解消したい」という緊急性の高い場面ではラムネが最適です。一方で、長丁場の作業のお供として持続的な効果を期待するならハイカカオチョコレート、エネルギー補給よりも眠気覚ましや気分転換を主目的にするならガム、といったように、それぞれの強みを理解して使い分けることが重要です。

ブドウ糖含有率で選ぶラムネの種類

いざ「勉強のためにラムネを買おう」と思っても、店頭には様々な商品が並んでおり、どれを選べば良いか迷ってしまうかもしれません。ここで最も重要な選択基準となるのが「ブドウ糖の含有率」です。勉強目的でラムネを選ぶのであれば、この点を必ずチェックしましょう。

一般的な駄菓子ラムネ

スーパーやコンビニのお菓子コーナーで広く販売されている、昔ながらのラムネです。これらは「おやつ」としての美味しさを重視しているため、ブドウ糖だけでなく、風味を調整するための砂糖や酸味料、舌触りを良くするためのコーンスターチなどが多く含まれている場合があります。

メリットは安価で手に入りやすい点ですが、デメリットはブドウ糖の純度が低く、効率的なエネルギー補給には必ずしも向いていない点です。

ブドウ糖を主成分とするラムネ

近年市場が拡大しているのが、「勉強のお供」や「仕事サポート」といったコンセプトで開発されたラムネです。これらの製品は、原材料の最初に「ぶどう糖」と記載され、その含有率が90%以上と非常に高いのが最大の特徴です。余計な成分が少ないため、脳へダイレクトにエネルギーを供給するという目的に特化しています。

メリットは言うまでもなくその効率の良さですが、デメリットを挙げるとすれば、駄菓子タイプに比べて少し価格が高い場合があることくらいでしょう。勉強や仕事のパフォーマンス向上のための投資と考えれば、十分に価値のある選択です。

勉強向きのラムネおすすめ商品の選び方

では、実際に勉強のためにラムネを選ぶ際には、ブドウ糖の含有率以外にどのような点に注目すれば良いのでしょうか。あなたの学習スタイルに合った、最適な一品を見つけるための3つの選び方のポイントをご紹介します。

- 【最重要】ブドウ糖90%以上を目安にする

繰り返しになりますが、これが最も重要なポイントです。パッケージ裏面の原材料名表示を必ず確認し、「ぶどう糖」が最初に記載されている製品を選びましょう。含有率が明記されている商品であれば、それを基準に選ぶのが確実です。 - 学習シーンに合わせたパッケージを選ぶ

自分の勉強スタイルを考えてみましょう。自宅の机でじっくり取り組むことが多いなら大袋タイプでも良いですが、塾や図書館、カフェ、そして試験会場に持っていくことを想定すると、携帯性は非常に重要です。カバンの中でかさばらず、音がしにくいチャック付きの小袋タイプや、片手でさっと取り出せるボトルタイプが便利でおすすめです。 - プラスアルファの機能性で選ぶ

最近では、ブドウ糖に加えて特定の機能を謳った成分を配合した「機能性表示食品」のラムネも増えています。例えば、精神的なストレスを緩和するとされる「GABA」や、エネルギー代謝を助ける「ビタミンB群」などが配合された製品です。自分の悩みや目的に合わせて、こうした付加価値で選ぶのも一つの方法です。

ちなみに、ラムネはその手軽なエネルギー補給能力から、警視庁警備部災害対策課の公式X(旧Twitter)でも、非常時の備蓄品として紹介されたことがあります。これは、ラムネが単なるお菓子ではなく、信頼性の高いエネルギー源として公的にも認識されていることの一つの証左と言えるかもしれませんね。

以下おすすめのラムネを紹介します。

総括:勉強にラムネを使い効果を最大化

この記事では、勉強におけるラムネの効果的な活用法について、科学的な根拠から具体的な実践方法まで詳しく解説してきました。最後に、今回の重要なポイントをまとめておさらいしましょう。

- 勉強中の集中力低下や疲労感は脳のエネルギー不足が主な原因

- 脳が唯一のエネルギー源として直接利用できるのはブドウ糖である

- ラムネは主成分がブドウ糖のため脳へのスピーディーなエネルギー補給に最適

- 研究によれば摂取後約30分でワーキングメモリーなどの認知機能向上が期待できる

- 最適な摂取タイミングは勉強開始30分前や集中力が途切れた時

- 試験本番においても試験開始30分前の摂取がコンディション調整に有効

- 一度に食べる量は1時間に3〜5粒程度が推奨される

- 食べ過ぎは血糖値スパイクを引き起こし深刻な眠気や倦怠感の原因になる

- 適量を守ればカロリーは他のお菓子より低く太る心配は少ない

- ただし夜遅い時間の過剰摂取は体脂肪として蓄積されやすいため注意

- 即効性のラムネ、持続力のチョコ、覚醒効果のガムと目的で使い分けるのが賢い

- 勉強目的で選ぶならブドウ糖含有率が90%以上の製品が望ましい

- 携帯しやすい小袋やボトルタイプは学習場所を選ばず便利

- GABAやビタミンB群などが配合された機能性ラムネも選択肢の一つ

- ラムネの特性を正しく理解し賢く活用すれば学習効率の飛躍的な向上が見込める