高認試験とは?ゼロからわかる合格ガイド

様々な事情で高校を卒業できなかった方や、別の道を選んだ方が大学進学や就職の可能性を広げるための「高卒認定試験」。

この高認試験について、「何から調べればいいかわからない」「自分でも合格できるだろうか」といった不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。未来への扉を開くための、確かな一歩となりうるこの制度について、しっかりと理解を深めていきましょう。

この記事では、高認試験とはそもそも何なのか、何歳から受験できるのか、そして高校卒業との違いといった基本的な疑問から、具体的な試験科目や「難易度は簡単すぎ」という噂の真相まで、徹底的に深掘りして解説します。

さらに、申し込みや出願の具体的な方法、受験にかかる費用、試験はどこで受けるのか、合格を掴むための効率的な勉強法、知っておくと有利になる免除科目の制度、そして実際に受験した人たちのリアルな口コミまで、あなたが知りたい情報を網羅的にまとめました。

この記事を読み終える頃には、高認試験の全体像が明確になり、次の一歩を踏み出すための具体的な計画を立てられるようになっているはずです。

高認試験の基本を知り一歩踏み出そう

まずは、高卒認定試験がどのような制度なのか、その最も基本的な特徴から理解を深めていきましょう。制度の根幹を知ることで、漠然とした不安が具体的な目標へと変わっていきます。

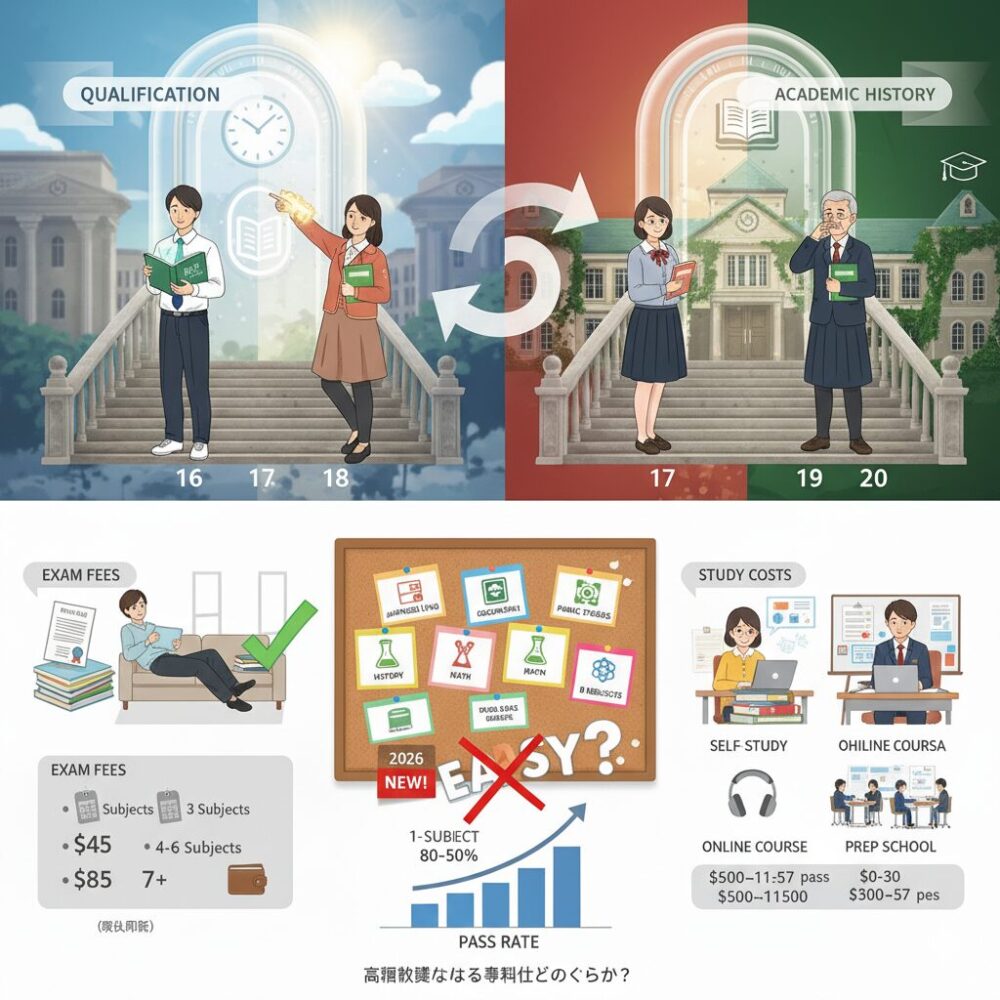

高認試験は何歳から受験できるのか

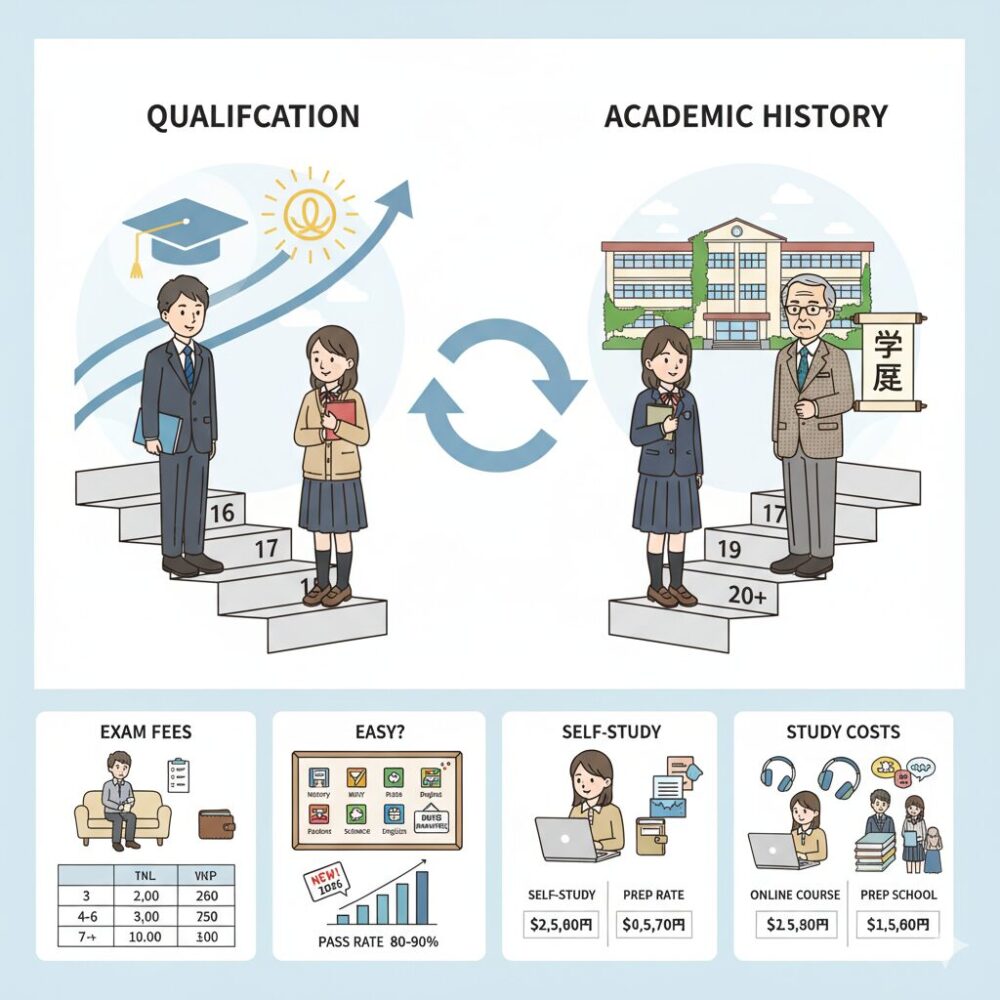

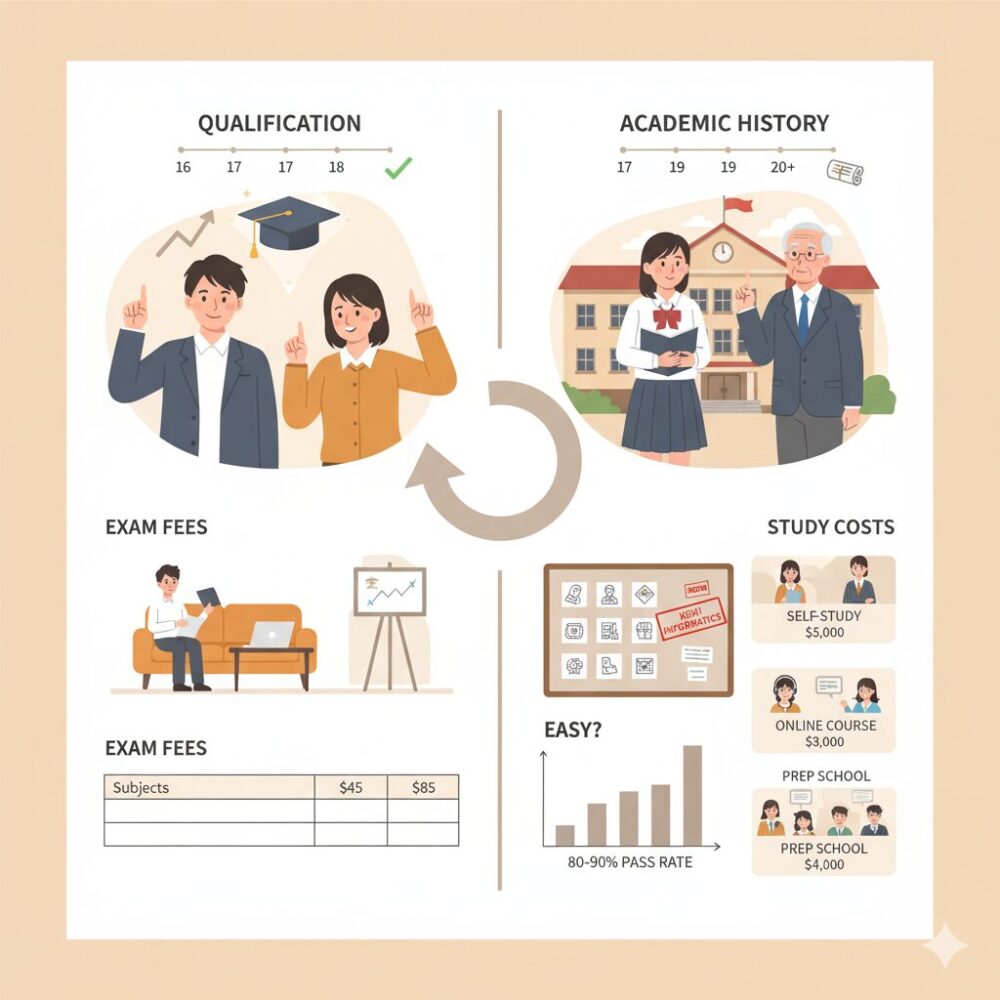

高卒認定試験は、受験する年度の3月31日までに満16歳になる方であれば、国籍や経歴を問わず、誰でも受験することが可能です。これは、一般的な高校1年生と同じ年齢にあたり、早い段階から将来の選択肢を広げるために挑戦できることを意味します。

高校に進学しなかった方はもちろん、様々な理由で高校を中退した方、あるいは現在高校に在学中でありながら別の進路を模索している方でも受験できます。実際に、不登校を経験した生徒が大学進学を目指すケースや、特定の分野に早く進むために高認を利用するケースなど、多様な背景を持つ人々がそれぞれの目標に向かって受験しています。

注意点:18歳になるまで大学受験資格は有効にならない

16歳や17歳で見事に全科目合格を果たしたとしても、すぐに大学入試に臨めるわけではありません。文部科学省の定めにより、高認合格による大学入学資格が有効になるのは「満18歳に達した日の翌日から」とされています。

そのため、18歳未満で合格した場合、大学受験ができるのは18歳になる年度を待つ必要があります。しかし、これは決してデメリットだけではありません。早く合格を勝ち取ることで、高校の授業に縛られることなく、大学受験の勉強だけに集中できるという計り知れないメリットが生まれます。ライバルより先に受験勉強のスタートラインに立てることは、大きなアドバンテージとなるでしょう。

そして、この試験には年齢の上限がありません。文部科学省の統計によれば、毎回の試験で10代の若者から、時には70代、80代の方まで、非常に幅広い年齢層が挑戦しています。学び直しに「遅すぎる」ということは決してなく、人生のどのステージからでも再挑戦できる門戸が開かれているのです。

高校卒業との違いを正しく理解しよう

「高認」と「高卒」。これらは進学や就職の場面で同じように扱われることが多いですが、その本質は大きく異なります。この違いを正しく理解しておくことは、あなたのキャリアプランを考える上で極めて重要です。

最も根本的な違いは、高認が「特定の学力があることを証明する資格」であるのに対し、高卒は「高校の教育課程を修了した事実を示す学歴」であるという点に尽きます。

- 高卒認定(高認):これは「高等学校を卒業した者と同等以上の学力があります」と国が公的に認定するものです。あくまで資格であるため、これに合格しただけではあなたの最終学歴は「中学卒業(あるいは高校中退など)」のままです。

- 高校卒業(高卒):これは「高等学校という教育機関の全日制、定時制、または通信制の課程を3年以上かけて修了しました」という事実を示す「学歴」そのものです。

大学・短大・専門学校の受験資格が得られるという点では、両者に効力の差はありません。しかし、履歴書に記載する際は、高認は学歴欄ではなく資格欄に「高等学校卒業程度認定試験 合格」と明記するのが一般的です。もし高認合格後に大学や専門学校を卒業すれば、最終学歴はその卒業校に更新されます。

「じゃあ、やっぱり高卒の方が有利なの?」と短絡的に考えてしまうかもしれませんね。しかし、物事には必ずメリットとデメリットがあります。下の表で客観的に比較し、あなた自身の価値観や状況に合った道はどちらか、じっくり考えてみてください。

高認と高卒のメリット・デメリット比較

| 高卒認定(高認) | 高校卒業(高卒) | |

|---|---|---|

| メリット | ・時間的効率:最短数ヶ月の学習で取得可能 ・柔軟性:自分のペース・場所で学習できる ・経済性:独学なら費用を大幅に抑えられる ・自律性:通学や集団生活の制約がない | ・社会的信用:最終学歴が「高校卒業」になる ・就職での有利性:求人応募の選択肢が最も広い ・社会的経験:学校生活でしか得られない経験ができる ・サポート体制:進路指導など教員のサポートを受けられる |

| デメリット | ・学歴:最終学歴は変わらない ・就職での懸念:一部企業で高卒と同等に見られない可能性 ・自己管理能力:学習の全責任を自分で負う必要がある ・経験の欠如:部活動や文化祭などの経験は得られない | ・時間的制約:卒業までに最低3年間の在籍が必要 ・経済的負担:授業料や制服代など継続的な費用がかかる ・規律:校則や時間割など集団生活のルールに従う必要がある ・人間関係:クラスメイトや教員との関係に悩む可能性 |

このように、どちらの道が優れていると一概に断定することはできません。時間を有効活用して次のステップに早く進みたいのか、あるいは高校生活という経験そのものに価値を見出すのか。あなたの目標やライフスタイル、そして価値観に照らし合わせて、後悔のない選択をすることが何よりも大切です。

合格に必要な試験科目の一覧

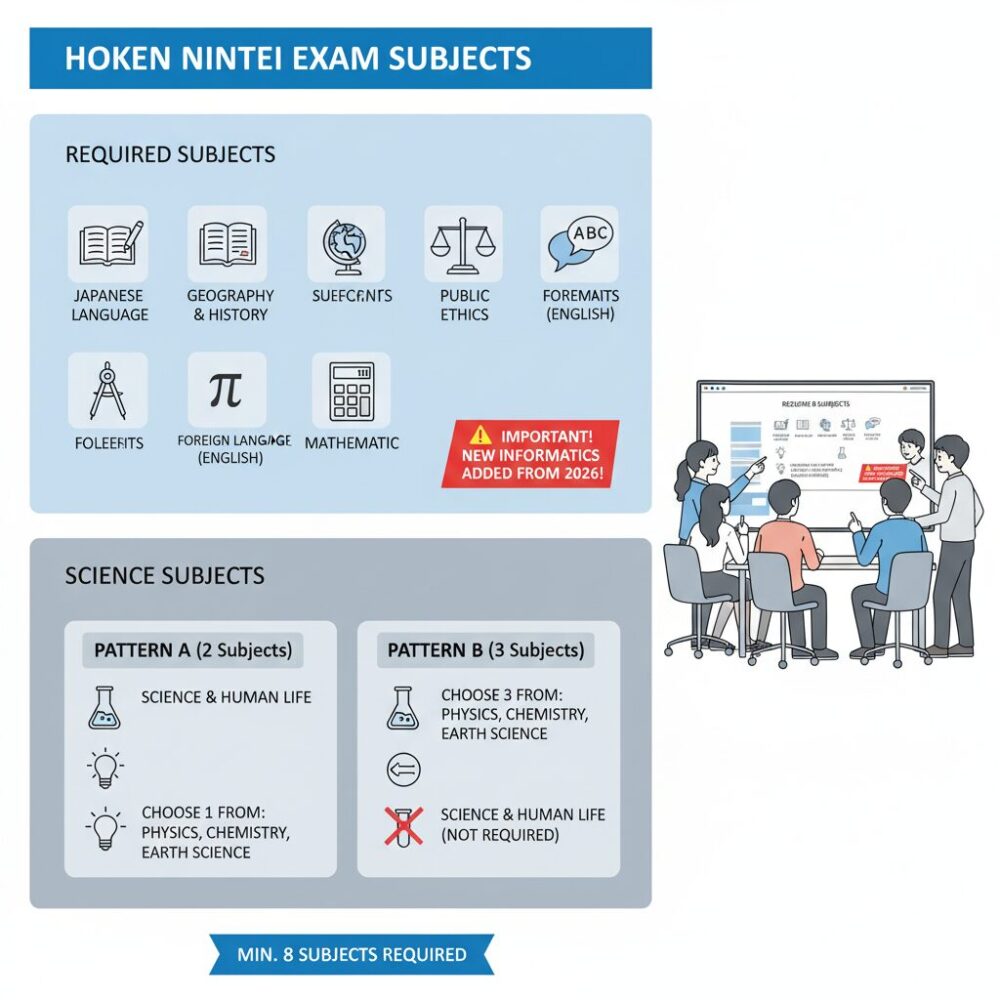

高卒認定試験に合格するためには、必修科目と選択科目を組み合わせて、合計で8科目から10科目に合格ラインを越える必要があります。この科目数は決して少なくないため、どの科目を受験する必要があるのかを正確に把握することが、学習計画の第一歩となります。

高認試験の大きな特徴は「科目合格制」です。一度の試験で全ての科目に合格する必要はなく、合格した科目は生涯有効な「科目合格」として記録されます。そのため、次の試験では不合格だった科目だけを受験すればよく、自分のペースで着実にゴールを目指すことが可能です。

高認試験の科目構成(令和7年度時点)

合格に必要な科目は以下の通りです。特に理科の選択方法は初見では少し複雑に感じるかもしれないので、注意深く確認してください。(出典:文部科学省 高等学校卒業程度認定試験 試験科目・合格要件・出題範囲)

- 国語:国語(現代文・古文・漢文を含む)(必須)

- 地理歴史:地理、歴史(両方必須)

- 公民:公共(必須)

- 数学:数学Ⅰの範囲(必須)

- 外国語:英語(必須)

- 理科:以下のAまたはBのいずれかのパターンで合格要件を満たす

- Aパターン(合計2科目):「科学と人間生活」1科目に加え、「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」の中から1科目を選択。理科が苦手な方におすすめの最短ルートです。

- Bパターン(合計3科目):「科学と人間生活」を選択せず、「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」の中から3科目を選択。得意な理科科目で点数を稼ぎたい方に向いています。

多くの受験生は、受験科目数を最小限に抑えられる理科のAパターンを選択します。これにより、受験科目を合計8科目にすることができ、学習負担を最も軽減できます。自分の得意・不得意を考慮して、戦略的に科目を選択しましょう。

【重要】2026年度から必修科目に「情報」が追加予定

現在、文部科学省は教育課程の変更に伴い、2026年度(令和8年度)の試験から必修科目に「情報Ⅰ」を追加することを公表しています。これが実施されると、合格に必要な科目数が現在の8〜10科目から9〜11科目へと増加します。もし高認試験の受験を少しでも検討されているのであれば、科目数が増える前の、比較的負担が少ない今のうちに受験計画を立てて挑戦するのが賢明な選択と言えるでしょう。

高認の難易度は簡単すぎって本当?

インターネットで高認について調べると、「簡単すぎ」「過去問を数回やれば受かる」といった楽観的な口コミを目にすることがあります。しかし、その一方で「何回か落ちた」という声も存在します。実際の難易度はどうなのでしょうか。

結論から申し上げると、大学受験のような競争試験とは異なり、高認は一定の学力基準に達しているかを測る認定試験です。そのため、超難関ではありませんが、適切な準備なしに誰でも合格できるほど甘くはありません。

その難易度を客観的に判断するための3つのポイントを見ていきましょう。

1. 合格点と出題範囲

合格に必要な最低点は公式には発表されていませんが、長年のデータから、一般的に各科目100点満点中40点前後が合格ラインと推測されています。これはつまり、6割の問題を間違えても合格できる可能性があることを意味します。満点を狙う必要はなく、基本的な問題を確実に得点する学習が非常に有効です。

出題範囲も、その多くが中学校の復習から高校1年生で学ぶ基礎的な内容が中心となっています。奇問や難問はほとんど出題されず、教科書レベルの知識を正しく理解しているかを問う、素直な問題が多いのが大きな特徴です。

2. 公式な合格率データ

文部科学省が公表している試験結果の統計データは、難易度を測る上で最も信頼できる指標です。近年のデータを見ると、以下のような傾向があります。

| 指標 | 合格率 | 意味すること |

|---|---|---|

| 全科目合格率 | 約40%~50% | 一度の試験で全ての科目に合格する人は約半数。科目の多さが障壁になっていることがわかる。 |

| 1科目以上の合格率 | 約80%~90% | 受験した人のほとんどが、何かしらの科目には合格できている。1科目ごとの難易度は高くないことの証左。 |

このデータからわかるのは、試験問題そのものが極端に難しいわけではなく、8科目以上という広範な学習範囲を、いかに計画的に攻略するかが合格の鍵だということです。1科目ずつ着実にクリアしていく戦略は、非常に有効だと言えるでしょう。

総じて、「簡単すぎ」という評価は少し楽観的ですが、要点を押さえて計画的に学習を進めれば、学力に自信がないと感じている方でも十分に合格を狙える、再挑戦に最適な試験であることは間違いありません。

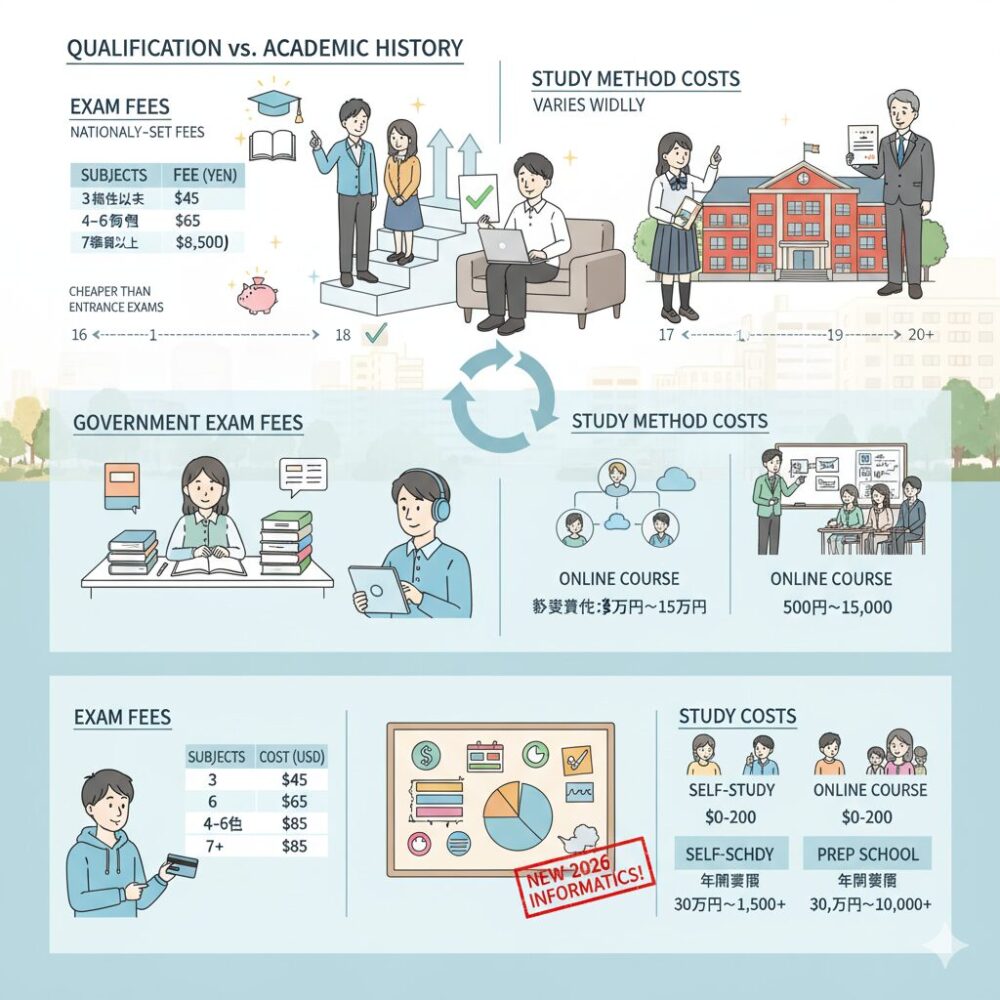

受験にかかる費用はどのくらい?

高卒認定試験に挑戦するにあたり、具体的にどれくらいの費用が必要になるのかは、多くの方が気にするポイントでしょう。必要となる費用は、国に納める「受験料」と、合格を目指すための「学習費用」の2つに大別されます。

受験料:国に納める費用

受験料は、一度の試験で受験する科目数に応じて段階的に設定されています。この費用は、願書に所定金額の「収入印紙」を貼り付けて納付します。収入印紙は郵便局の窓口などで購入できます。

| 受験科目数 | 受験料 |

|---|---|

| 3科目以下 | 4,500円 |

| 4科目から6科目 | 6,500円 |

| 7科目以上 | 8,500円 |

例えば、大学入学共通テストの受験料が3教科以上で18,000円であることを考えると、国の試験としてはかなり安価に設定されており、経済的な負担が少ないのが大きなメリットです。

学習費用:勉強法によって大きく変動

合格に向けての学習費用は、どの勉強法を選択するかによって大きく異なります。それぞれのメリット・デメリットと併せて、自分に最適なプランを考えましょう。

- 独学:市販の参考書や問題集を自分で購入して学習するスタイルです。費用は数千円から高くても2万円程度に収まり、最も経済的です。しかし、学習計画の立案からモチベーションの維持まで、全てを自己管理する必要があり、強い意志が求められます。

- 通信講座:専門校が作成したテキストや映像授業を使って自宅で学習します。費用相場は5万円から15万円程度です。カリキュラムが体系化されており、質問サポートなども利用できるため、独学に不安がある方にとっては心強い選択肢となります。

- 予備校・サポート校:キャンパスに通学し、講師から直接指導を受ける最も手厚い方法です。費用は年間で30万円から100万円以上と高額になりますが、学習環境が整っており、同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨できるため、挫折しにくいのが最大の利点です。

一概にどれがベストとは言えません。ご自身の現在の学力レベル、確保できる学習時間、そして予算を総合的に考慮して、無理なく続けられる学習方法を選ぶことが合格への近道です。

試験はどこで受けることができるのか

高卒認定試験は、多くの人が受験しやすいように、全国規模で実施されています。試験の実施時期と場所について、正確に把握しておきましょう。

試験の実施時期

試験は年に2回、例年8月上旬と11月上旬に、それぞれ2日間の日程で実施されます。このチャンスを有効に活用し、例えば「8月の試験で4科目、11月の試験で残りの4科目に挑戦する」といった分割受験の計画を立てることも可能です。

年間の大まかなスケジュール

- 第1回試験:8月上旬実施(願書配布: 4月上旬~, 出願期間: 4月下旬~5月上旬頃)

- 第2回試験:11月上旬実施(願書配布: 7月下旬~, 出願期間: 7月下旬~9月上旬頃)

※詳細な日程は必ず文部科学省の公式発表で確認してください。

試験会場

試験会場は、全国47都道府県のそれぞれに、少なくとも1か所以上が設置されます。そのため、どの地域にお住まいの方でも、自分の都道府県内で受験することが可能です。長距離の移動を伴わずに受験できるのは、精神的にも身体的にも大きなメリットと言えるでしょう。

具体的な試験会場の名称や所在地は、出願手続きが完了した後に郵送されてくる「受験票」に明記されています。受験生が願書を提出する際に、会場を自分で選択することはできません。一般的には、各都道府県の県庁所在地やその周辺都市にある大学のキャンパス、貸会議室、公共施設などが会場として指定されることが多いです。

「自分の県ではどのあたりが会場になるんだろう?」と気になる方は、文部科学省のホームページに過去の試験で利用された会場の一覧が掲載されていますので、参考にしてみると良いでしょう。(参照:文部科学省 試験会場)

まずは、年2回の試験日程を念頭に置き、出願期間を逃さないよう、早めに文部科学省のホームページで公式スケジュールを確認しておくことが肝心です。

合格を目指すための高認試験対策ガイド

試験の基本的な仕組みを理解したところで、次はいよいよ合格という目標を達成するための、より具体的で実践的な準備と対策について詳しく見ていきましょう。正しい手順と効率的な学習法が、あなたを合格へと導きます。

申し込みと出願の方法を解説

高卒認定試験の挑戦は、定められた期間内に、正確な出願手続きを完了させることから始まります。手続きは複数のステップを踏むため、一見すると複雑に感じるかもしれませんが、一つひとつの手順を落ち着いて確認しながら進めれば、決して難しいものではありません。

出願までの大まかな流れは、以下の3ステップです。

- 受験案内(願書)を入手する

- 出願に必要な書類を不備なく準備する

- 願書を正確に記入し、指定された方法で郵送する

ステップ1:受験案内(願書)を入手する

まず、出願書類一式が含まれた「受験案内」を手に入れる必要があります。配布は、各試験回の出願期間が始まる少し前から開始されます。主な入手方法は以下の通りです。

- 直接受け取りに行く:最も確実で早い方法です。お住まいの地域の都道府県教育委員会、県庁や市役所の担当課、地域の生涯学習センターなどで無料配布されます。配布場所は文部科学省のホームページで一覧が公開されます。

- 郵送で請求する:文部科学省や各都道府県の教育委員会に返信用封筒を送付して取り寄せる方法です。

- インターネット・電話で請求する:民間の資料請求サービス(テレメールなど)を利用して、郵送で取り寄せることも可能です。この場合、送料や手数料が別途かかることがあります。

ステップ2:必要書類を準備する

願書と併せて提出が必須となる書類です。発行に時間がかかるものもあるため、願書を入手する前から準備を始めておくとスムーズです。

- 住民票または戸籍抄本:本籍地の記載があるものが必須です。マイナンバー(個人番号)が記載されていないものを用意しましょう。役所で発行してもらいますが、必ず原本を提出してください(コピー不可)。

- 証明写真2枚:サイズは縦4cm×横3cm。出願前6ヶ月以内に撮影した、正面・無帽・無背景のものです。写真の裏には氏名と生年月日を記入します。

- 受験料(収入印紙):受験科目数に応じた金額の収入印紙を郵便局などで購入し、願書の所定欄に貼り付けます。

- 科目免除を申請するための書類(該当者のみ):後述する「単位修得証明書」や技能検定の「合格証明書」などです。

ステップ3:願書の記入と郵送

受験案内の手引きを熟読し、記入例を参考にしながら、黒の鉛筆(H、F、HBのいずれか)で丁寧に記入します。ボールペンやサインペンは使用できません。全ての書類が揃っているか、封筒に印刷されたチェックリストで最終確認をしたら、受験案内に同封されている専用の封筒に入れます。そして、必ず郵便局の窓口へ持参し、「簡易書留」で郵送してください。ポストへの投函は絶対にしないでください。

出願期間は1日でも過ぎると受理されません!

高認試験の出願期間は約1ヶ月と、あまり長くありません。期間最終日の消印有効とされていますが、ギリギリに提出して書類に万が一不備があった場合、修正する時間がなく、その回の試験を受験できなくなってしまいます。こうした事態を避けるためにも、出願期間が始まったらできるだけ早く、遅くとも締切の1週間前までには提出を完了させることを強く推奨します。

知っておきたい免除科目の制度

高卒認定試験の大きな特徴の一つに、特定の条件を満たすことで一部の試験科目の受験そのものが免除される「科目免除」という、受験生にとって非常に有利な制度があります。この制度を最大限に活用すれば、学習の負担を大幅に軽減し、残りの科目に集中して対策することが可能になります。

あなたが科目免除の対象となる可能性がある主なケースは、以下の2つです。

ケース1:高等学校で単位を修得している場合

過去に高校に1年以上在学し、そこで修得した単位がある方は、その単位に対応する高認の科目が免除される可能性が非常に高いです。例えば、高校で「数学Ⅰ」の単位を修得済みであれば、高認の「数学」は受験せずに合格扱いとなります。これは全日制、定時制、通信制を問いません。

この免除を申請するためには、あなたが在籍していた(あるいは現在在籍している)高校に連絡を取り、「単位修得証明書」を発行してもらう必要があります。学校によっては発行に1週間以上かかる場合もあるため、出願期間が始まる前に、早めに高校へ問い合わせておくことが重要です。なお、高校卒業(中退)から20年以上経過している場合など、学校の書類保存期間を過ぎていると発行できないケースもあるので注意が必要です。

証明書は絶対に自分で開封しないこと!

高校から発行される「単位修得証明書」は、改ざんを防ぐために厳封された(封筒に入れられ、封がされた)状態で渡されます。この証明書は、開封せずにそのまま出願書類と一緒に提出しなければなりません。もし自分で中身を確認したくて開封してしまうと、その証明書は公的な効力を失い、無効となってしまいますので、絶対に開けないようにしてください。

ケース2:指定された技能審査(検定)に合格している場合

高校での単位がなくても、以下のような文部科学省が指定する技能検定に合格している場合、それに対応する科目が免除されます。

| 免除科目 | 対象となる主な技能検定の例 |

|---|---|

| 英語 | 実用英語技能検定(英検)準2級以上 / TOEIC L&R 500点以上 / TOEFL iBT 61点以上 など |

| 数学 | 実用数学技能検定(数検)2級以上 |

| 地理歴史 | 歴史能力検定(歴検)2級(日本史Bまたは世界史B)以上 |

この免除を申請するには、各種検定協会が発行する「合格証明書」の原本またはコピーを提出する必要があります。自分が過去に取得した資格が免除対象になるかどうか、詳細は文部科学省のホームページで必ず確認しましょう。これらの制度を一つでも活用できれば、合格がぐっと近づきます。面倒くさがらずに、自分の経歴をしっかりと確認してみてください。

合格するための効率的な勉強法

高認合格という目標を達成するためには、自分に合ったスタイルで、かつ効率的な学習を進めることが不可欠です。ここでは、代表的な3つの学習スタイルと、どのスタイルにも共通する合格のための重要なポイントを解説します。

自分に合った学習スタイルを見つけよう

- 独学:市販の参考書や問題集を駆使して、完全に自分の力で学習を進める方法です。最大のメリットは、数千円から2万円程度と費用を圧倒的に安く抑えられる点です。しかし、どの教材を選ぶか、どう計画を立てるか、そして何より日々のモチベーションをどう維持するか、全てが自己責任となるため、強い自己管理能力と継続する意志が求められます。

- 通信講座:専門の教育機関が作成したカリキュラムに沿って、テキストや映像授業で学習を進めるスタイルです。費用は5万円~15万円程度が相場です。学習内容が体系化されているため効率が良く、わからない点を質問できるサポート体制が整っているのが魅力です。独学は不安だが、自分のペースで学びたいという方に最適です。

- 予備校・サポート校:指定されたキャンパスに通学し、プロの講師から直接ライブ授業を受ける方法です。費用は年間で30万円~100万円以上と最も高額になりますが、その分サポートは最も手厚いです。強制的に勉強する環境に身を置けるため生活リズムが整いやすく、同じ目標を持つ仲間と励まし合いながら学習できるため、挫折しにくいのが最大の利点と言えるでしょう。

どのスタイルが一番良い、という正解はありません。大切なのは、あなたの性格、生活リズム、予算、そして現在の学力に合った方法を選ぶことです。多くの予備校や通信講座では無料の資料請求や個別相談会を実施しているので、まずは情報収集から始めて、自分に最適な学習パートナーを見つけるのが良いでしょう。

合格に共通する、最も重要な勉強のポイント

どの学習スタイルを選ぶにしても、高認合格のために絶対に外せない、最も重要な学習の核となるポイントが存在します。

それは、「まず過去問を分析して敵を知り、基礎レベルの知識を徹底的に固める」ことです。

前述の通り、高認試験の問題は基礎的な知識を問うものが大半を占めます。難しい応用問題集に次々と手を出すよりも、中学校から高校1年生レベルの教科書や薄い参考書を完璧に理解する方が、合格には遥かに直結します。特に、過去に勉強でつまずいた経験がある方は、急がば回れで、中学レベルの復習から始める勇気を持つことが、結果的に最短の合格ルートとなります。

具体的な第一歩として、まずは文部科学省のホームページで無料公開されている過去問題を最低1年分、時間を計って解いてみてください。そうすることで、試験の出題形式や時間配分、そして自分自身の現在の実力(どの科目が得意で、どの科目が苦手か)を客観的に把握できます。そこから、あなたのための具体的な学習計画がスタートするのです。

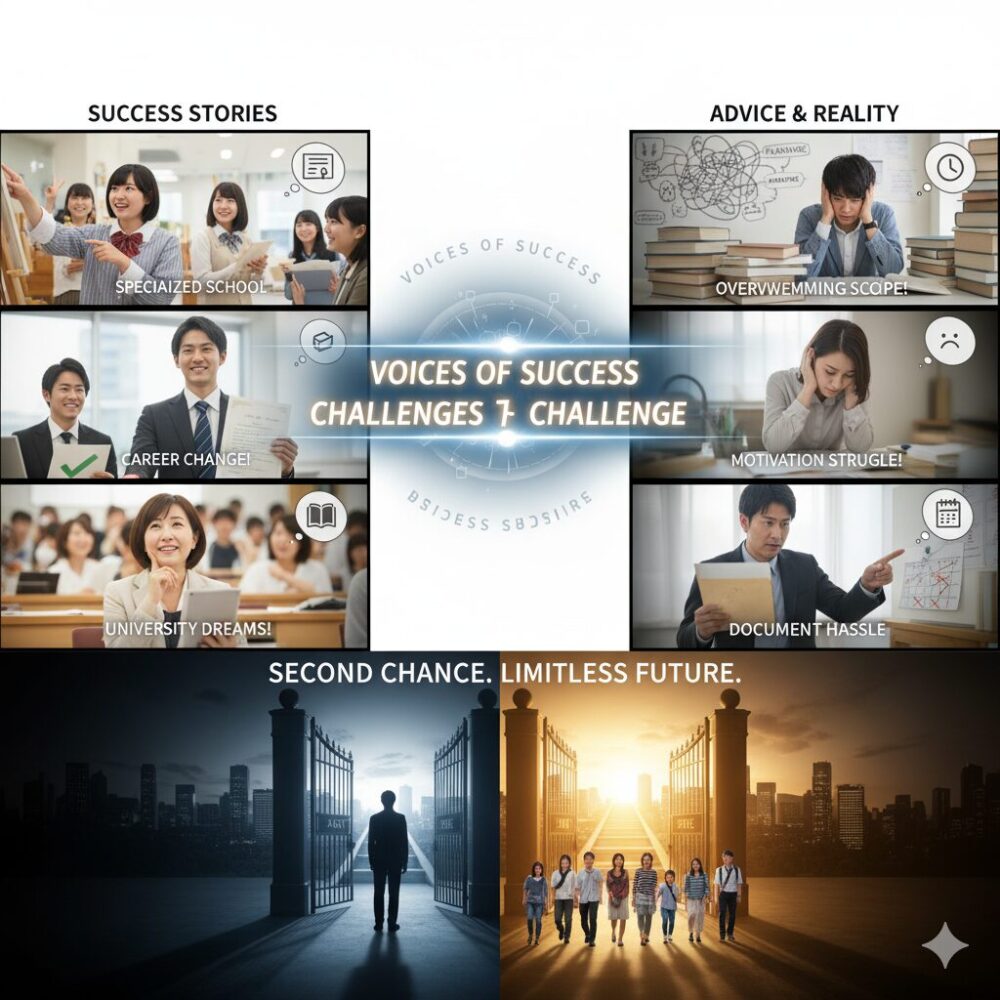

経験者が語るリアルな口コミ

これから高卒認定試験に挑戦しようと考えている方にとって、実際にその道を歩んだ先輩たちの声は、何よりも貴重な情報源となるでしょう。ここでは、インターネット上などで見られる様々な立場からのリアルな口コミを紹介し、その声から学べることを探っていきます。

未来を切り開いた!ポジティブな口コミ

最も多く見られるのは、高認合格が自信回復や新たなキャリアのきっかけとなったという、前向きで希望に満ちた声です。これらは、あなたの挑戦へのモチベーションを大いに高めてくれるはずです。

- 10代・高校中退者:「学校に馴染めず中退し、将来が真っ暗に感じていました。でも高認に合格して、目標だった専門学校に入学できました。今は毎日が本当に楽しいです。諦めなくて良かった!」

- 20代・社会人:「高卒以上が条件の転職先に応募したくて、働きながら勉強しました。時間は限られていましたが、合格証書を手にした時の達成感と自信は一生の宝物です。」

- 40代・主婦:「子育ても一段落し、昔からの夢だった大学での勉強に再挑戦したいと思い受験しました。年齢は関係ない、学びたいと思った時がスタートだと心から実感しています。」

このように、高認合格は単なる資格取得に留まらず、人生の新たなステージへ進むための大きな自信と原動力になっていることがわかります。

挑戦したからこそわかる!ネガティブな口コミ・注意点

一方で、挑戦の過程での苦労や、これから受験する人へのアドバイスとなるような声も存在します。これらは、現実的な計画を立てる上で非常に参考になります。

- 「『簡単』というネットの情報を鵜呑みにしていましたが、8科目もあると範囲が広くて、計画的に進めないと絶対に無理だと痛感しました。」

- 「独学で挑戦しましたが、一人で勉強を続けるモチベーションの維持が一番の敵でした。何度か心が折れそうになった。」

- 「科目免除の申請ができることを知らずに、余計な科目まで勉強してしまった。出願前にもっとしっかり調べておけば良かったと後悔しています。」

これらの声から学べるのは、事前の徹底した情報収集と、現実的な学習スケジュールの設定が極めて重要だということです。そして、もし一人での学習に不安を感じるなら、通信講座や予備校といった外部のサポートを頼ることも、合格を確実にするための賢明な戦略と言えるでしょう。

高認試験は再挑戦への第一歩

この記事では、高卒認定試験の概要から、受験資格、科目、難易度、費用、そして具体的な出願方法や学習法に至るまで、あなたが知りたいであろう情報を網羅的に、そして深く掘り下げて解説してきました。最後に、本記事の要点をリスト形式で振り返ります。

- 高認試験は受験年度末に満16歳以上なら誰でも受験できる

- 高卒が「学歴」であるのに対し高認は「資格」という違いがある

- 合格には8科目から10科目の合格が必要

- 科目合格制で一度合格した科目は生涯有効

- 難易度は高1までの基礎レベルで合格点は40点前後が目安

- 全科目合格率は約40%だが計画的な学習で合格は十分可能

- 受験料は科目数によるが最大でも8,500円と比較的安価

- 試験は年2回、全国47都道府県で実施される

- 申し込みには願書の入手と必要書類の準備が必要

- 出願は簡易書留で期間内に郵送することが必須

- 高校での修得単位や特定の技能検定で科目が免除される制度がある

- 科目免除には厳封された「単位修得証明書」などが必要

- 勉強法は独学、通信講座、予備校があり自分に合った選択が重要

- 対策の鍵は過去問を分析し基礎を徹底的に固めること

- 高認合格は大学進学や就職など未来の可能性を大きく広げる

様々な理由で一度は学業の道から離れたとしても、あなたの人生の道がそこで閉ざされたわけでは決してありません。過去は変えることができませんが、未来はこれからのあなたの行動一つで、いくらでも創り出していくことができます。

高卒認定試験は、あなたの「もう一度頑張りたい」「新しい自分になりたい」というその尊い気持ちを、社会が公的に認め、力強く後押ししてくれる素晴らしい制度です。この記事が、あなたが未来への新たな一歩を踏み出す、その小さなきっかけとなれたなら、これ以上の喜びはありません。

「次はどの記事を読めばいい?」

「勉強法もお金の話も、全部まとめて知りたい!」

そんなあなたのために、ミチプラスの全知見を整理した「受験攻略のロードマップ」を作成しました。

迷った時の「辞書」として、ぜひ活用してください!