大学受験古文の参考書はこれ!選び方から最強ルートまで解説

大学受験の古文対策、何から手をつければいいか分からず、「古文アレルギー」をこじらせてはいませんか?「たくさんの大学受験の古文参考書の中から、自分に合うおすすめの選び方を知りたい」「独学でも合格できる参考書 ルートは?」「主語が見つからないし、敬語も複雑…初心者向けのわかりやすい古典文法 参考書が欲しい」など、受験生の悩みは尽きないものです。

特に、和歌や文学史、古典常識といった特殊な分野や、口コミや評判だけでは判断しにくい読解の参考書選びは本当に難しいですよね。また、理系で共通テストの古文だけを対策したい場合、どの参考書が最適なのか、情報が少なく困っている方も多いでしょう。

この記事では、古文の単語学習という最初のステップから、共通テスト対策、そして志望校合格レベルまで、あなたの現在地とゴールに合わせた最適な一冊を見つけ、古文を得点源に変えるための情報を網羅的に解説します。

失敗しない大学受験古文参考書の選び方

初心者や独学で進める人におすすめの選び方

古文の学習をこれから始める初心者の方や、塾・予備校に通わず独学で合格を目指す受験生にとって、参考書選びは今後の学習効率、ひいては合否を分けると言っても過言ではない、非常に重要な分岐点です。結論から言うと、「解説の詳しさ」と「学習の網羅性」の2点を何よりも最優先して選ぶことを強くおすすめします。

なぜなら、周囲に気軽に質問できる環境がない独学では、参考書が唯一の「先生」となるからです。自己流の誤った解釈のまま学習を進めてしまうリスクを避けるためにも、正しい道筋を示してくれる羅針盤のような一冊が必要不可欠です。行間を読まなければならないような簡潔すぎる解説書では、一つの疑問が解決できずに学習が完全にストップしてしまったり、分からないことを放置する癖がついてしまったりする危険性があります。

初心者・独学者が選ぶべき参考書のポイント

解説の詳しさ:講義形式で語りかけるように書かれていたり、豊富なイラストや図解で視覚的に解説したりする参考書は、古文特有の概念(例:敬語の種類、助動詞のニュアンス)をイメージで捉えやすく、記憶に定着しやすいです。例えば、『富井の古典文法をはじめからていねいに』のような参考書は、著者が隣で語りかけてくれるような感覚で学習を進められ、初学者がつまずきやすいポイントを先回りして解消してくれます。

学習の網羅性:文法、読解、単語、常識など、古文に必要な複数の要素が1冊にまとまっているか、あるいは同シリーズでレベル別に完結するものが理想です。あちこちの参考書に手を出す「参考書ジプシー」状態になると、知識が断片的になりがちです。例えば『古文上達 基礎編』のように、文法事項の確認と読解演習がセットになっているものは、インプットした知識を「どうやって実践で使うか」を効率良く学べるため、知識が定着しやすくなります。

具体的なアクションとして、まずは書店に足を運び、気になる参考書を手に取って、最低でも一つの単元をじっくり読んでみてください。「この説明なら、一人でも最後まで理解できそうだ」と直感的に思えるものが、あなたにとって最高のパートナーとなりうる一冊です。見やすいレイアウトや好みのデザインも、日々の学習継続のモチベーションに大きく影響するため、自分の感覚を信じて選ぶことが大切です。

注意点:詳しい参考書は時間がかかることも

解説が丁寧で網羅的な参考書は、その分ボリュームが大きく、1冊を完璧に仕上げるには相応の時間が必要になります。「夏休みまでに文法を終わらせる」といった漠然とした計画ではなく、「7月末までに助動詞の章を終え、8月15日までに敬語をマスターする」というように、マイルストーンを置いた具体的な学習計画を立てることが不可欠です。計画なしに進めると、基礎固めだけで時間を使い果たし、最も重要な演習不足のまま本番を迎えることになりかねません。

志望校合格へ導く参考書ルートの組み方

志望校合格というゴールから逆算し、どのような順番で、どのレベルの参考書に取り組むかという「ルート」を設計することは、最短距離で成績を伸ばすための戦略そのものです。古文は、英語と同様に知識の積み重ねがものを言う科目であり、「単語・文法 → 読解基礎 → 演習」という積み上げ方式が、最も再現性が高く効果的な学習法です。

この学習の順番は、家づくりに例えると分かりやすいかもしれません。古文単語は「レンガ」、古典文法はレンガを繋ぐ「セメント」、そして読解の技術は家を建てるための「設計図」です。レンガやセメントがなければ家が建たないように、単語や文法という土台がなければ、長文読解という家を建てることはできません。結果として、解説を読んでも「なぜそうなるのか」が根本的に理解できず、貴重な学習時間を無駄にしてしまうのです。

焦って難しい過去問や問題集に手を出すのは絶対にNGですよ!「急がば回れ」ということわざ通り、まずは自分のレベルを正確に把握して、足元から着実に固めていくことが、結果的に合格への一番の近道です。

レベル別・参考書ルート具体例

ここでは、志望校のレベルに応じた代表的な参考書ルートを紹介します。各レベルで求められる力(日東駒専レベル=正確な直訳力、GMARCHレベル=文脈推測力、早慶レベル=背景知識も含めた総合力)を意識しながら、自分の現在の学力と目標に合わせてカスタマイズしていきましょう。

| ステップ | 日東駒専・共通テストレベル | GMARCH・関関同立レベル | 早慶・旧帝大レベル |

|---|---|---|---|

| Step 1: 基礎固め (単語・文法) | 『読んで見て覚える重要古文単語315』 『ステップアップノート30 古典文法基礎ドリル』 | 『読んで見て覚える重要古文単語315』 『富井の古典文法をはじめからていねいに』 | 『見て覚える読んで解ける古文単語330』 『望月光の古典文法講義の実況中継』 |

| Step 2: 読解入門 (解き方の習得) | 『富井の古文読解をはじめからていねいに』 | 『岡本梨奈の1冊読むだけで古文の読み方&解き方が面白いほど身につく本』 | 『古文上達 基礎編 読解と演習45』 |

| Step 3: 演習 (実践力養成) | 『古文ポラリス1 基礎レベル』 『古文レベル別問題集3 標準編』 | 『古文ポラリス2 標準レベル』 『有名私大古文演習』 | 『古文ポラリス3 発展レベル』 『首都圏「難関」私大古文演習』 『得点奪取古文』(国公立二次向け) |

ルートを組む上でのヒント:最適な学習レベルとは?

このルートはあくまで標準的な一例です。もしStep2の参考書が難しく感じる場合は、無理せずにもう一段階易しい参考書を挟む柔軟性も大切です。

教育心理学でいう「最近接発達領域」、つまり「簡単すぎず、難しすぎず、少し頑張れば理解できる」レベルの課題に挑戦し続けることが、最も効率的に能力を伸ばすための秘訣です。自分の実力を見誤らず、常に最適なレベルの参考書に取り組むことを意識しましょう。

口コミや評判を上手に活用するポイント

参考書を選ぶ際、インターネット上の口コミサイトやAmazonのレビュー、SNSでの評判、予備校の先生や先輩のおすすめを参考にする人は多いでしょう。これらの情報は、数多ある参考書の中から候補を絞り込む上で非常に有益ですが、その情報を鵜呑みにするのは極めて危険です。口コミを上手に活用するための結論は、「自分と学力レベル・学習目的・性格が近い人の意見を重点的に参考にし、最終判断は必ず自分で行うこと」です。

例えば、元々国語が得意な受験生が「この単語帳は2週間で終わった」と評価していても、古文が苦手な初学者が同じペースで進められるとは限りません。逆に、「解説が詳しすぎて冗長に感じる」という意見も、初心者にとっては「これくらい一つひとつ丁寧に説明してくれた方がありがたい」と感じるかもしれません。情報の裏にある発信者の「属性」を意識することが重要です。

書店で確認すべき最終チェックポイント

口コミで候補を2〜3冊に絞ったら、最終判断のために書店へ向かいましょう。以下の点を自分の目で確かめることで、購入後のミスマッチを大幅に減らせます。

- ①解説の言葉遣い:先生が語りかけるような優しい口調か、簡潔で論理的な説明か。自分が心地よく読めるかを確認する。

- ②レイアウトとデザイン:文字の大きさ、行間、配色、イラストの有無など、視覚的な読みやすさはモチベーションに直結する。

- ③問題と解答・解説の形式:解答が別冊になっているか、解説に品詞分解は付いているかなど、自分の学習スタイルに合うかを確認する。

- ④持ち運びやすさ:通学中の電車など、隙間時間での学習を考えているなら、サイズや重さも重要な要素になる。

結局のところ、口コミや評判はあくまで「参考意見」であり、絶対的な指標ではありません。アフィリエイト目的で過剰に評価されているケースや、単なる個人の感想に過ぎない場合も多々あります。最終的にその参考書と向き合い、学習を進めるのは他の誰でもない「あなた自身」です。自分の感覚を信じ、納得の一冊を選び抜きましょう。

友達が「この参考書、神だよ!」と絶賛していても、自分には合わないことって結構あるんだよね。私も人気だからという理由で買った参考書の文字が小さすぎて、結局ほとんど使わなかった苦い経験があるよ…。

まずは最重要の古文単語を覚える一冊

全ての古文学習の根幹を成すもの、それは古文単語の知識です。これは英語学習における英単語と同じで、単語の意味が分からなければ、どれだけ文法をマスターしていても文章の内容を正確に把握することはできません。大学入試センターが公開する共通テストの問題作成方針においても、基本的な語彙の知識は読解力の基盤として重視されています。最初に単語帳を一冊完璧に仕上げることが、その後の学習効率を飛躍的に高めるのです。

自分に合った単語帳を選ぶ際の最も重要なポイントは、「自分の記憶のメカニズムや性格に合っているか」です。単語帳には、インパクト重視の語呂合わせタイプ、理屈で覚える語源・イラストタイプ、反復練習に適したシンプルなリスト形式など、学習者を飽きさせない様々な工夫が凝らされています。

代表的な古文単語帳のタイプと特徴

| タイプ | 代表的な参考書 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|---|

| 語呂合わせタイプ | 『古文単語ゴロゴ』 | ・インパクトが強く記憶に残りやすい ・ゲーム感覚で楽しく覚えられる | ・単語の持つ微妙なニュアンスを掴みにくい ・語呂を思い出す手間がかかることがある | ・単純暗記がとにかく苦手な人 ・楽しみながら学習したい人 |

| 語源・イラストタイプ | 『読んで見て覚える重要古文単語315』 『見て覚える読んで解ける古文単語330』 | ・単語の核心イメージが理解できる ・多義語も関連付けて覚えられる ・応用力がつきやすい | ・一つの単語にかける時間が長くなりがち ・理屈っぽい説明が苦手な人には不向き | ・丸暗記ではなく理屈で覚えたい人 ・古文の世界観も一緒に学びたい人 |

| シンプル・網羅タイプ | 『古文単語FORMULA600』 | ・掲載語数が多く難関大まで対応 ・高速で何度も反復練習できる ・情報が整理されていて見やすい | ・単調で飽きやすい ・覚えるための工夫が少ない | ・反復練習が得意な人 ・古文を得点源にしたい上級者 |

どのタイプの単語帳を選ぶにせよ、最も重要なのは「一冊を完璧にやり遂げる」という覚悟です。複数の単語帳に手を出すと、どれも中途半端に終わり、結局どの単語も「見たことはあるけど意味は曖昧」という最も危険な状態に陥ります。

決めた一冊を何度も何度も繰り返し、すべての見出し語を見て0.1秒で意味が口から出る状態を目指しましょう。それが、読解力を盤石にする強固な土台となります。

わかりやすい古典文法参考書で基礎固め

単語学習と並行して、あるいは単語学習の次に絶対に着手すべきなのが古典文法です。文法は、単語という一つひとつの「点」を、意味のある「線」として結びつけ、文章として正確に理解するための普遍的なルールです。特に「助動詞」「助詞」「敬語」の三大分野の知識は、文章の読解はもちろん、文法問題で直接得点を稼ぐための最重要項目です。

わかりやすい古典文法参考書を選ぶ際のポイントは、「インプット(理解)」と「アウトプット(演習)」の役割を明確に分け、両者をバランス良く進めることです。まずは講義形式の丁寧な「理解本」で文法事項を体系的に学び、その直後に知識を定着させるための「問題集」に取り組むのが、最も効率的で科学的な学習法です。

インプット用とアウトプット用の参考書

【インプット用:理解本】

『富井の古典文法をはじめからていねいに』や『岡本梨奈の1冊読むだけで古典文法の基本&覚え方が面白いほど身につく本』などが代表格です。「なぜそうなるのか」という理屈から丁寧に解説してくれるため、初学者がつまずきやすい「識別のポイント」や「活用の種類」などを無理なく乗り越えられます。まずはこれらの本で各単元の全体像を掴みましょう。

【アウトプット用:問題集】

『ステップアップノート30 古典文法基礎ドリル』や『古典文法10題ドリル』などが有名です。インプットした知識が本当に自分のものになっているかを確認し、記憶を強化するために使用します。これらの薄い問題集を何度も高速で繰り返すことで、知識が「知っている」レベルから「反射的に使える」レベルへと昇華していきます。

最も理想的な学習の流れは、まずインプット用の参考書で例えば「助動詞『き・けり』」の章を読み、その意味や活用法を理解したその日のうちに、アウトプット用の問題集で『き・けり』に関する問題を全て解いてしまうことです。この「インプット→即アウトプット」のサイクルを各単元で繰り返すことで、記憶の定着率が格段に上がります。

文法学習は、一見すると地味で退屈な作業に感じるかもしれません。しかし、このルールをマスターすれば、これまで霧がかっていた古文の世界が一気にクリアに見えてくるはずです。焦らず、一つひとつの項目を確実に自分の武器にしていきましょう。

分野別!大学受験古文のおすすめ参考書

古文読解の力を飛躍させる演習書

単語と文法という両輪が揃ったら、いよいよ文章を読み解くための本格的な訓練、つまり読解演習のフェーズに入ります。読解の問題集は、入試本番で確実に得点するための実践力を養う最後の砦であり、闇雲に量をこなすのではなく、自分に合ったレベルの教材を「精読」することが何よりも重要です。

数ある読解演習書の中から最適な一冊を選ぶ際の結論は、「解説が自分の弱点を的確に補強してくれるものを選ぶ」ということです。解説のスタイルは参考書によって大きく異なり、一文すべての品詞分解が掲載されているもの、登場人物の心情や文脈の流れ、当時の背景知識の解説が手厚いもの、選択肢の正誤判断の根拠を徹底的に解説してくれるものなど様々です。「なんとなく」で問題を解いてしまっている自分の弱点がどこにあるのかを分析し、それを補強してくれる解説スタイルの参考書を選びましょう。

読解演習書選びの3つの視点

- 現在のレベルとの適性

問題文を読んでみて、初見で4〜5割程度しか正解できないようであれば、その問題集はまだ早すぎます。基礎に戻る勇気を持ちましょう。逆に9割以上楽に解けるなら、それは演習ではなくただの確認作業です。成長を最大化するためには、「自力で解いて7割前後正解できる」レベルが、最も学習効果が高いとされています。 - 解説の質と詳しさ

間違えた問題の解説を読んで、「なぜ自分が間違えたのか」「正解するためにはどのような思考プロセスが必要だったのか」が明確に言語化できるものが理想です。特に『古文ポラリス』シリーズは、一文一文の丁寧な解説や、すべての選択肢について「なぜダメなのか」を吟味するプロセスが詳述されており、自学自習者から絶大な支持を得ています。 - 問題のボリュームと到達目標

『古文上達』シリーズのように良質な問題が多く収録されているものは、多くの文章に触れて演習量を確保したい人に適しています。一方で、『レベル別問題集』シリーズのように段階的にレベルアップできるものは、スモールステップで着実に実力をつけたい人に向いています。

最も非効率な読解演習法:「解きっぱなし」

問題を解いて丸付けをし、正解数に一喜一憂して終わる…これは最も非効率な勉強法です。読解演習で最も重要なのは「復習」のプロセスです。以下の手順で、一題から得られる学びを最大化しましょう。

- STEP1:徹底的な分析

なぜその解答になるのかを解説を読んで完全に理解します。知らなかった単語や文法事項、古典常識をすべてノートに書き出しましょう。 - STEP2:再現性の確保

次に同じタイプの問題が出たときに正解できるための「自分なりのルール」や「思考プロセス」を言語化します。 - STEP3:音読による刷り込み

最後に、スラスラと意味を理解しながら読めるようになるまで、本文を何度も音読します。これにより、古文特有のリズムや読解スピードが身体に染み込みます。

理系も必見!共通テスト古文の参考書

「古文は共通テストでしか使わない」「数学や理科に時間を割きたい理系だから、国語に多くの時間はかけられない」という受験生は非常に多いです。そうした状況では、時間をかけて網羅的な学習をするのではなく、「短時間で効率よく、共通テストの形式に特化した対策ができる参考書」を戦略的に選ぶのが正解です。

河合塾の共通テスト分析によると、古文では複数の文章や図・和歌などの資料を関連付けて考察させるなど、単なる読解力だけでなく、情報処理能力を問う問題が出題される傾向にあります。そのため、ただ闇雲に古文の文章を読むのではなく、専用の対策本で出題傾向を掴み、時間配分も含めたシミュレーションを行うことが極めて重要です。

共通テスト・理系受験生におすすめの参考書

『きめる!共通テスト古文・漢文』

講義形式で、共通テストを解く上での思考プロセスやテクニック(設問の先読み、選択肢の吟味法など)を学べます。時間配分や設問へのアプローチ法など、受験生が知りたい実践的な内容が豊富です。

『大学入学共通テスト 古文の点数が面白いほどとれる本』

読解のプロセスを特に重視し、本文のどこに着目し、どう思考して設問を解くかを丁寧に解説しています。古文に苦手意識を持つ受験生でも、正解への道筋を論理的に学べる一冊です。

『共通テスト実戦模試』『予想問題パック』(Z会・河合塾・駿台など)

単語・文法の基礎がある程度固まったら、本番と同じ時間設定で演習を積むことが不可欠です。時間内に解き終わらない、マークミスをするなど、本番で起こりうる失敗を事前に経験し、対策を立てることができます。

あまり知られていませんが、実は共通テストの古文は一部の難関私大の問題よりも難解で、本文が長い文章が出題されることもあります。だから「共通テストだけだから」と油断していると、思わぬところで足をすくわれる可能性があるのです。最低限の単語と文法といった基礎は、理系受験生でも絶対に固めておく必要がありますよ!

知らないと損する古典常識の学習法

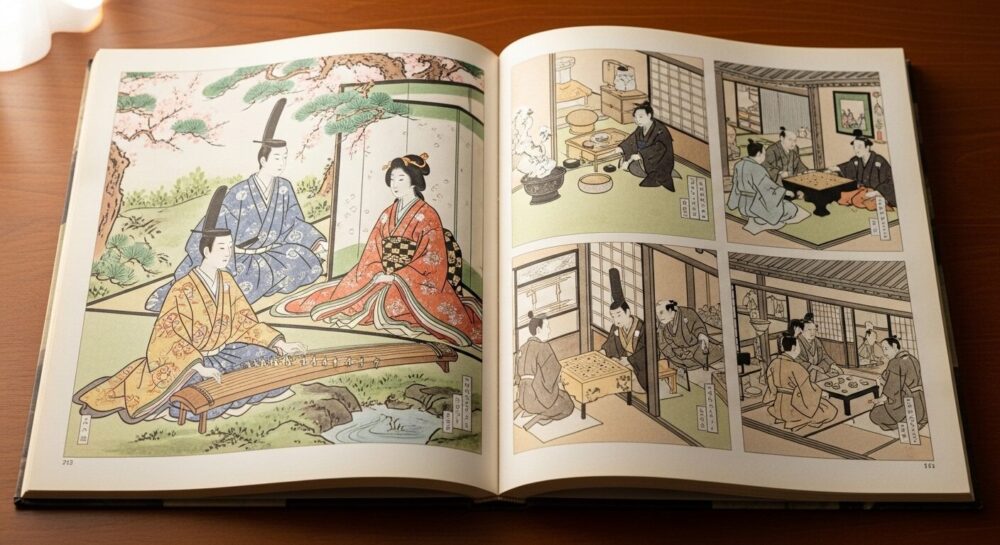

古文の世界を正しく、そして深く理解するためには、現代の私たちの価値観や生活様式とは異なる、当時の人々にとっての「当たり前」、つまり「古典常識」の知識が不可欠です。例えば、成人男性が結婚相手の女性の顔を結婚するまで直接見ることがほとんどなかったことや、出世や恋愛における和歌のコミュニケーションツールとしての重要性などを知っているかどうかで、物語の読解の深さは全く変わってきます。

古典常識の学習は、専門の参考書を一冊用意して集中的に行うのが最も効率的です。読解演習と並行して進めることで、インプットした知識が実際の文章の中でどのように活きているのかを実感でき、記憶にも定着しやすくなります。

古典常識を学ぶ3つの大きなメリット

- ①主語の補填に絶大な効果を発揮する:古文では主語が頻繁に省略されますが、登場人物の身分の上下関係(帝、大臣、女房、庶民など)や、男女の行動様式の違い(例:男性は漢文の素養を誇り、女性は仮名文字で感情を綴る)が分かると、省略された主語を高い精度で推測できるようになります。

- ②登場人物の行動原理が理解できる:なぜ登場人物が現代から見ると不可解な行動を取るのか、その背景にある「方違え(縁起の悪い方角を避けて行動すること)」や「物の怪(怨霊による祟り)」といった常識が分かると、物語の展開にスムーズについていくことができます。

- ③知識問題で直接得点できる:大学によっては、暦(月の異名など)や儀式(元服、裳着など)、官職名といった古典常識そのものを問う知識問題が出題されることもあり、知っていれば即得点に繋がります。

楽しみながら学べる!おすすめ古典常識参考書

『マドンナ古文常識217』

豊富なカラーイラストや図解が特徴で、まるで歴史の資料集のように楽しみながら学習できます。恋愛や結婚、貴族の一年の生活、宗教観など、テーマ別に分かりやすく整理されており、古文が苦手な初学者にも最適です。

『速読古文常識』

入試で特に問われやすい常識にテーマを絞り、コンパクトにまとめています。短時間で効率よく頻出知識をインプットしたい人におすすめです。より深く知りたい方は、文化庁の国指定文化財等データベースなどで関連する文化財を調べるのも良いでしょう。

古典常識は後回しにされがちな分野ですが、読解の成績が伸び悩んでいる時に学ぶと、これまで点と点でしかなかった知識が線で繋がり、ブレークスルーのきっかけになることも少なくありません。ぜひ早期から学習計画に組み込んでみてください。

頻出分野である和歌と文学史の対策

前述の通り、多くの大学入試の古文では、文章全体の読解力だけでなく、特定の知識分野である「和歌」の解釈能力や「文学史」の正確な知識が問われます。これらは対策すれば安定した得点源になりますが、逆に対策を怠るとごっそり失点しかねない、合否を分ける重要な分野です。

【和歌の対策】心情を読み解く鍵

三十一文字に詠み人の心情が凝縮された和歌は、物語のクライマックスや登場人物の心情が大きく動く場面で詠まれることが多く、その解釈は読解全体の鍵を握ります。和歌の解釈を問う問題では、主に次の二つの力が試されます。

- 修辞法の知識:掛詞、枕詞、序詞、縁語、本歌取りといった和歌特有の表現技法を知っているか。

- 文脈判断力:本文全体の流れから「誰が、誰に対して、どのような状況で、どんな気持ちを伝えたくて」詠んだ歌なのかを正確に読み解く力。

対策としては、まず『SPEED攻略10日間 国語 和歌』のような和歌に特化した参考書で、基本的な修辞法と解釈のパターンを体系的に学ぶのが有効です。その上で、日々の読解演習で和歌が出てくるたびに、その表現技法と歌の背景を丁寧に分析する習慣をつけましょう。

【文学史の対策】やればやるだけ点になる

文学史は、作品名とその作者、ジャンル(物語、日記、随筆、軍記物語など)、成立時代などを覚える、純粋な暗記分野です。単純な知識問題として小問で出題されることが多いため、努力がそのまま点数に直結するコストパフォーマンスの高い分野と言えます。

『SPEED攻略10日間 国語 文学史』や、単語帳・古語辞典の巻末にある文学史年表などを活用し、通学中の電車内などの隙間時間でコツコツ覚えていくのがおすすめです。ただ丸暗記するのではなく、以下のように流れで整理すると記憶に定着しやすくなります。

効率的な文学史の覚え方

- 時代でグルーピング:「平安時代=貴族文化(源氏物語、枕草子)」「鎌倉時代=武士の台頭(平家物語、方丈記)」「江戸時代=町人文化(奥の細道、好色一代男)」のように、時代背景とセットで覚える。

- ジャンルで横断整理:「日記文学(土佐日記、蜻蛉日記、更級日記…)」や「三大随筆(枕草子、方丈記、徒然草)」のように、同じジャンルの作品をまとめて覚える。

- 流れを意識する:『伊勢物語』のような歌物語が、『源氏物語』のような作り物語へと発展していった、というような作品同士の影響関係を意識すると、知識が有機的に繋がる。

要注意!文学史はどこまでやるべきか?

文学史の学習を始める前に、必ず自分の志望校の過去問を数年分確認し、文学史の出題頻度や問われる深さを分析しましょう。全く出題されない大学の対策に時間を費やすのは非効率です。逆に、早稲田大学のように非常に細かい知識を要求する大学もあります。目標に応じて学習の強度(どこまで詳しく覚えるか)を調整することが、賢い受験戦略のポイントです。

あなたに合う大学受験古文参考書で合格へ

- 大学受験の古文対策は自分に合った参考書選びから始まる

- 参考書は「解説の詳しさ」と「網羅性」を基準に選ぶ

- 初心者や独学者は特に講義形式の丁寧な参考書がおすすめ

- 志望校のレベルから逆算して学習ルートを設計することが重要

- 古文の学習は「単語・文法→読解基礎→演習」の順番が鉄則

- 口コミや評判は自分とレベルが近い人の意見を参考にする

- 最終判断は必ず書店で実物を見て決める

- 古文単語は語呂、語源、イラストなど自分の覚えやすいスタイルで選ぶ

- 古典文法はインプット用の理解本とアウトプット用の問題集を併用する

- 読解演習書は7割程度正解できるレベルのものを選ぶ

- 問題を解きっぱなしにせず復習を徹底することが実力向上の鍵

- 共通テスト対策は専用の問題集で形式に慣れることが不可欠

- 理系受験生は短時間で効率よく学べる参考書を選ぶ

- 古典常識や和歌、文学史の対策も得点アップに繋がる

- 学習計画を立てて一冊の参考書を完璧に仕上げることを目指す

古文の勉強、お疲れ様でした!

「よし、やるぞ!」と思っても、「でも、文法をゼロから体系的にやり直すのって、独学だと不安だなぁ…」と感じていませんか?

もし、あなたが「元・古文が苦手」だった先生から、センスに頼らない「論理的な解き方」を学びたいなら…

今、多くの受験生から「神授業」と呼ばれている「スタディサプリ 古文」を、私が徹底的に分析した記事がきっと役立つはずです。

なぜ岡本先生の授業がそこまで支持されるのか、ゼロから始める具体的な受講順番まで詳しく解説しています。

古文を「苦手」から「得意」に変える、その具体的な方法に興味がある方は、ぜひ覗いてみてくださいね。

→ 関連記事:スタディサプリ古文が神授業と言われる理由|ゼロから始める最適ルートも解説

この記事を読んで、古文の理解がまた一つ深まりましたね。

でも、古文は「単語」「文法」「読解」「常識」など、全ての知識が有機的につながって初めて高得点が取れる科目です。

「次はどこを勉強すればいいの?」

「苦手なあの分野、どうやって対策しよう?」

そんな迷子にならないよう、ミチプラス内の古文記事を「勉強する順番」に整理した「完全攻略マップ」を作成しました。

辞書代わりにブックマークして、最短ルートで志望校合格を目指しましょう!