古文読解のコツを徹底解説!基礎から始める得点力UP術

古文読解が苦手で、勉強の進め方に悩んでいませんか。「単語や文法は覚えたのに、なぜか文章が読めない」「品詞分解や口語訳でいつも手が止まってしまう」といった声は、多くの受験生から聞かれます。

主語の整理ができず、敬語の複雑さに混乱し、注釈やリード文を読んでも内容が頭に入ってこないこともあるでしょう。また、主要作品やその作者、背景となる古典常識の知識不足が、読解の壁になっているのかもしれません。

ひたすら音読を繰り返したり、便利な古文読解アプリを使ったりする方法もありますが、本当に効果的なのか確信が持てない方も多いはずです。この記事では、そのような悩みを解決し、古文の成績を飛躍させるための具体的なコツを、基礎から実践まで体系的に解説します。

古文読解の土台を築く必須知識

読解の根幹となる単語や文法の暗記

古文読解という長い旅路に出るための、いわば地図とコンパスにあたるのが単語と文法の知識です。これらは古文という言語の根幹をなすルールそのものであり、この土台がなければ、どれだけ長文を読んでも正確な内容は理解できません。感覚で読み進めようとすると、必ずどこかで道に迷ってしまいます。

例えば、古文単語には現代語と意味が全く異なるものや、一つの単語が文脈によって複数の意味を持つ「多義語」が数多く存在します。「あはれなり」という単語一つをとっても、「しみじみと心惹かれる(趣深い)」「かわいらしい」「気の毒だ」「立派だ」など、文脈に応じてカメレオンのように意味を変えます。これらの多様な意味をその場の文脈から正しく判断する力が、読解の精度を大きく左右するのです。

同様に、文法、特に助動詞の理解は読解の心臓部と言っても過言ではありません。例えば助動詞「ぬ」は、完了の意味を持つ場合と、打消の意味を持つ場合があります。文末で「〜ぬ」とあれば「〜た」という完了ですが、「〜ず」の連体形として「〜ない」と訳す場面もあります。

こうした厳密な識別の訓練を怠ると、物語の結末を正反対に解釈してしまう可能性すらあるのです。大学入試センターの大学入学共通テストに関する検討結果においても、基礎的な知識を基にした思考力・判断力が重視されており、単なる暗記に留まらない深い理解が求められています。

まずはここから!必須知識の目安

- 必須古文単語:主要な単語帳に掲載されている約300〜400語。まずは一つの意味を確実に覚え、次に多義語の複数の意味へと広げていきましょう。

- 最重要文法:助動詞の活用・接続・意味の完全マスター、主要な助詞(格助詞、接続助詞、係助詞など)の用法、そして敬語の種類と敬意の方向の理解が不可欠です。

これらの知識は、単に単語カードや文法書を眺めて丸暗記するだけでは不十分です。実際の文章の中でどのように機能しているかを常に意識しながら学習することが何よりも大切になります。単語帳や文法書に載っている豊富な例文を丁寧に音読し、品詞分解しながら読み込むことで、生きた知識として定着させていきましょう。

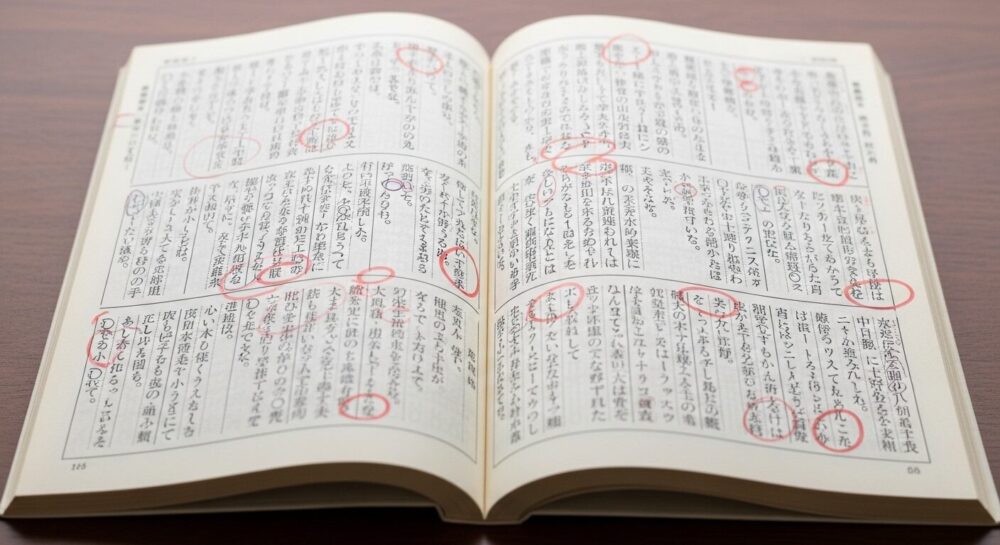

品詞分解で文の構造を正確に捉える

単語や文法という部品を手に入れたら、次はそれらを組み立てて文章の構造を解明する品詞分解の練習に進みます。品詞分解とは、文章を最小単位である単語に区切り、それぞれの品詞、活用、意味などを明らかにすることです。これは、複雑な文章の構造を正確に理解するための、いわば建築家が設計図を描く作業に他なりません。

特に主語や述語が長く、修飾語が幾重にも重なっている一文を感覚や雰囲気で読んでしまうと、何が何にかかっているのかを見誤り、致命的な解釈ミスにつながります。品詞分解を丁寧に行うことで、文の骨格(主語・述語)は何か、どのような修飾関係になっているかが明確になり、一つ一つの単語が持つ文法的な役割を正確に捉えることが可能になります。

例えば、「秋は来ぬ。」という有名な一文。これを品詞分解せずに読むと「秋は来(こ)ぬ」と誤読し、「秋は来ない」と訳してしまうかもしれません。しかし、正しく品詞分解すれば、「来」はカ行変格活用動詞「来(く)」の連用形、「ぬ」は完了の助動詞「ぬ」の終止形であることが分かります。この文法的根拠に基づいて、「秋は来(き)たのだ」という正しい意味にたどり着けるのです。

最初は一つの文を分解するのに10分以上かかるかもしれません。でも、心配いりません。それは脳が新しい言語のルールを学んでいる証拠です。練習を重ねるうちに、意識せずとも頭の中で瞬時に分解できるようになります。まずは教科書の文章など、解説が詳しい教材でじっくり取り組んでみましょう。

この一見地道な作業こそが、難解な長文の中で複雑な構文に出会ったときに、冷静に内容を分析し、正確に読み解くための強力な武器となるのです。

丁寧な口語訳で内容理解を深める

品詞分解によって文の構造を正確に理解したら、その内容を自分の言葉で自然な口語訳(現代語訳)に再構成する作業が重要になります。これは、インプットした知識を正しく運用できているかを確認するための、最も効果的なアウトプット学習であり、読解の総仕上げです。

単語の意味を辞書通りに並べただけの逐語訳では、意味が通じなかったり、不自然な日本語になったりすることがよくあります。古文の読解で最終的に求められるのは、文脈全体を考慮し、登場人物の心情や場面の状況、場の雰囲気が生き生きと伝わるような自然な日本語に変換する力です。

例えば、原文に主語がなくても、前後の文脈や敬語の使用状況から「光源氏が」や「紫の上が」といった適切な主語を補って訳す必要があります。また、直訳すると硬くなる比喩表現なども、より現代的で分かりやすい言葉を選ぶことで、物語の世界に深く没入することができます。この翻訳作業を通じて、自分の解釈が本当に正しかったのか、どこに読み間違いや理解の浅さがあったのかが明確になります。

口語訳の注意点とトレーニング法

自分で訳した後は、必ず学校の先生による解説や、信頼できる参考書の模範解答と比較しましょう。そして、ただ答え合わせをするだけでなく、「なぜ自分の訳は違ったのか」「なぜ模範解答ではこのような表現になるのか」を徹底的に分析・考察することが、訳出能力の向上に直結します。

学校の授業で先生が教えてくれる流暢な現代語訳は、プロの翻訳家による絶好のお手本です。その表現の背景にある文法的解釈や古典常識を考えながら聞くことで、古文特有の言い回しを自然な日本語に変換する感覚が養われます。この丁寧な口語訳の練習は、読解力はもちろん、大学入試における記述問題への対応力を直接的に高めてくれるでしょう。

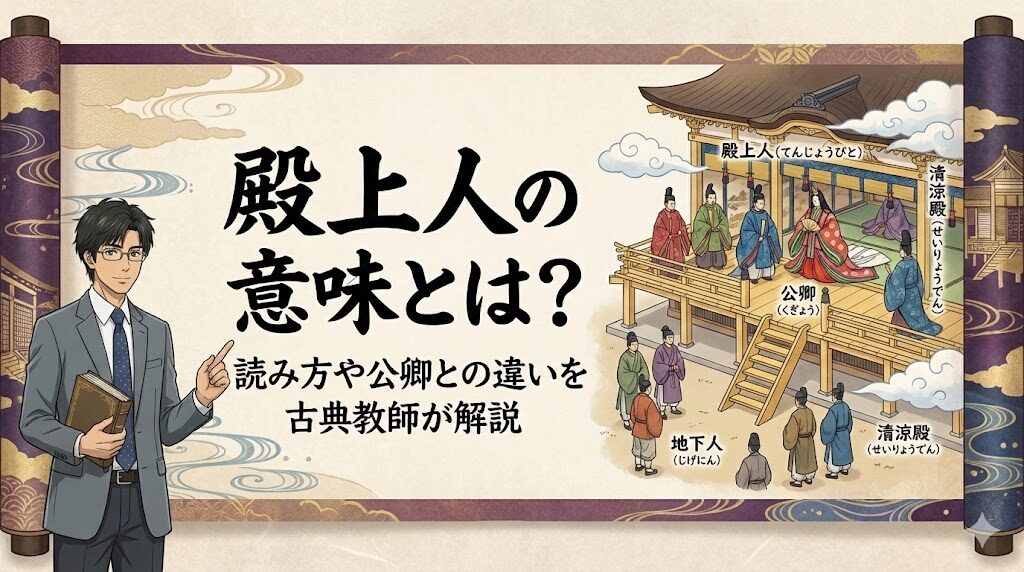

古典常識が読解のヒントになる

古文の世界を深く、そして正確に理解するためには、当時の人々にとっての「常識」、すなわち古典常識を知ることが不可欠です。単語や文法を完璧にマスターしてもなお読解に苦しむ場合、この古典常識という名の文化的背景知識が不足していることが原因かもしれません。

なぜなら、当時の人々にとって当たり前の風習、価値観、社会制度は、文章中でいちいち詳しく説明されることがないからです。現代の私たちが「義務教育」と聞けばその意味するところを即座に理解できるように、平安貴族は「方違え(かたたがえ)」と聞けば、その日の行動が陰陽道に基づいてどのように制限されるかを即座に理解しました。この知識があるかないかで、登場人物がなぜ奇妙な遠回りをするのか、なぜ急な訪問をためらうのかといった行動の理由や心情の理解度が大きく変わってきます。

知っておくと世界が広がる!古典常識の具体例

- 婚姻・恋愛:一夫多妻制や、男性が女性の家に通う「通い婚」が主流でした。結婚後も女性は実家で暮らすことが多く、現代の夫婦観とは大きく異なります。

- 住居・服装:貴族が住んだ寝殿造の構造や、季節・身分に応じた十二単などの装束の知識は、情景を鮮やかにイメージする助けになります。

- 迷信・風習:陰陽道に基づく吉凶判断(六曜など)、物の怪や怨霊の存在が信じられていたことなど、現代とは異なる精神文化が人々の行動原理でした。

さらに、時間や方位の示し方も現代とは全く異なります。これらはしばしば物語の重要な設定となるため、基本的な知識は押さえておきたいところです。

| 十二支 | 時刻(およそ) | 方位 |

|---|---|---|

| 子(ね) | 23時~1時 | 北 |

| 丑(うし) | 1時~3時 | 北北東 |

| 寅(とら) | 3時~5時 | 東北東 |

| 卯(う) | 5時~7時 | 東 |

| 辰(たつ) | 7時~9時 | 東南東 |

| 巳(み) | 9時~11時 | 南南東 |

| 午(うま) | 11時~13時 | 南 |

| 未(ひつじ) | 13時~15時 | 南南西 |

| 申(さる) | 15時~17時 | 西南西 |

| 酉(とり) | 17時~19時 | 西 |

| 戌(いぬ) | 19時~21時 | 西北西 |

| 亥(い) | 21時~23時 | 北北西 |

古典常識を身につけることで、文章の裏に隠された豊かな文化的背景を読み取れるようになり、古文読解が一層面白く、そして容易になることは間違いありません。

古典常識についてはこちらの記事にテーマごとにまとめています。

主要作品やその作者の知識もインプット

古典常識とあわせて、文学史の知識、特に日本文学を代表する主要な作品とその作者に関する情報も、読解の大きな助けとなります。作品が書かれた時代背景や、作者がどのような人物で、宮廷社会の中でどのような立場にいたかを知ることで、文章の意図やテーマ、そして独特の文体をより深く、立体的に捉えることが可能になるのです。

例えば、同じ平安時代の女流文学でも、その内容は作者の境遇を反映して大きく異なります。国文学研究資料館のくずし字で楽しむ古典文学という取り組みに見られるように、これらの作品は日本の文化の根幹をなすものとして研究され続けています。

| 作品名 | 作者 | 時代 | ジャンル | 内容・特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 枕草子 | 清少納言 | 平安中期 | 随筆 | 中宮定子に仕えた宮仕え生活の中での、知的で明るい観察が中心。「をかし」の文学として知られる。才気煥発な視点が光る。 |

| 源氏物語 | 紫式部 | 平安中期 | 物語 | 中宮彰子に仕えながら、光源氏を主人公とした壮大な恋愛物語を創作。「もののあはれ」という日本的な美意識がテーマ。 |

| 蜻蛉日記 | 藤原道綱母 | 平安中期 | 日記 | 夫・藤原兼家との結婚生活の苦悩や嫉妬を赤裸々に綴った、内省的な内容。女性の立場からリアルな感情を描写。 |

| 方丈記 | 鴨長明 | 鎌倉初期 | 随筆 | 災害や戦乱を通して世の無常を痛感し、俗世を離れて草庵で送る生活と思索を記す。仏教的無常観が色濃い。 |

| 平家物語 | 作者不詳 | 鎌倉初期 | 軍記物語 | 平家の栄華と没落を、仏教的無常観を基調に描く。「諸行無常」の響きはあまりにも有名。琵琶法師により語り継がれた。 |

このように、清少納言が華やかな宮廷賛歌を描いた背景には、彼女が心から敬愛した主君・定子への強い忠誠心があります。一方で、藤原道綱母が夫への不満を綴った背景には、当時の不安定な「通い婚」という婚姻制度がありました。こうした背景知識があると、単に文章の表面を訳すだけでなく、「なぜ作者はこれを、このように書いたのか」という一歩踏み込んだ批評的な視点で読むことができます。

大学入試では、作品名や作者、ジャンル、成立時代を問う文学史の知識問題が直接出題されることも少なくありません。読解力と知識は車の両輪です。主要な作品については、あらすじや作者のプロフィール、成立背景にもしっかりと目を通しておきましょう。

得点力を上げる古文読解の実践術

助詞から主語の整理を行う

古文読解で多くの人がつまずく最大の壁、それは「主語が誰なのか分からない」という問題です。現代語と異なり、古文では「私は」「あなたが」といった主語が頻繁に省略されます。そのため、少し油断すると「この行動は誰が?」「この発言は誰が?」と、物語の登場人物が入り乱れ、展開を見失ってしまいます。

この省略された主語を見抜く上で、非常に重要な手がかりとなるのが文と文をつなぐ接続助詞です。特定の助詞は、その前後で主語が変わりやすいか、それとも継続しやすいか、ある程度の法則性を持っています。これを意識するだけで、主語を見失う確率は格段に下がります。

【重要】主語の継続・転換を示す主な助詞の傾向

- 主語が【継続しやすい】助詞(順接・単純接続):

「て」「で」「して」「つつ」「ながら」

これらの助詞は動作の連続を表すことが多く、同じ人物が続けて行動する場合によく使われます。

例:「男、垣間見て、(男)限りなくかなしと思ひけり。」(男が覗き見て、この上なく愛しいと思った。) - 主語が【転換しやすい】助詞(逆接・原因理由・条件):

「を」「に」「ば」「ど」「ども」「が」

これらの助詞は、ある事柄に対して別の人物が反応したり、状況が変化したりする場面で使われることが多いため、主語の交代が起こりやすくなります。

例:「女、歌を詠みば、(男)いとあはれと思ひて返しをしけり。」(女が歌を詠むと、男はたいそう心打たれて返歌をした。)

もちろん、これらの法則は100%絶対ではありません。文脈によっては例外も存在します。しかし、主語を判断する際の極めて有力なヒントになることは間違いありません。文章を読む際には、主語と思われる人物に丸をつけるなど印をつけ、これらの助詞が出てきたら「主語は変わる可能性が高いな」「ここは同じ主語のままだな」と、常に意識を向ける癖をつけましょう。

この小さな意識の積み重ねが、複雑な人間関係が描かれる文章でも迷子にならないための、羅針盤の役割を果たしてくれます。

主語の変更についてはこちらの記事に詳しくまとめています。

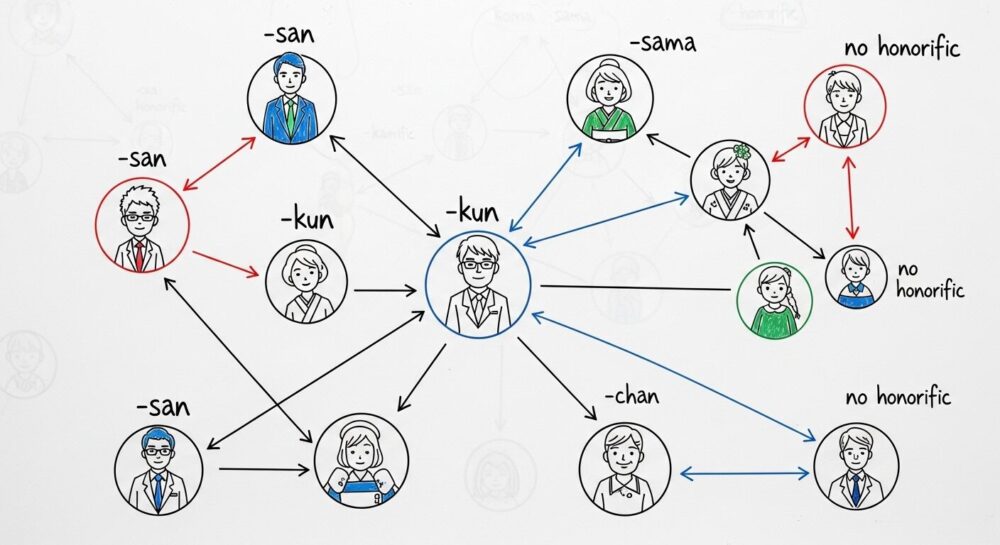

敬語を手がかりに人間関係を掴む

省略された主語を特定するための、もう一つの、そして最も強力な武器が敬語です。現代語では主に丁寧さを表すために使われる敬語ですが、古文の世界ではそれ以上に重要な役割を担っています。それは、登場人物の身分や社会的地位、そして人間関係を明らかにし、それによって動作の主体(主語)や客体(目的語)を特定するという、極めて論理的な機能です。

古文敬語をマスターする鍵は、「誰から」「誰へ」の敬意なのか、その方向性を正確に理解することに尽きます。これを「敬意の方向」と呼びます。

| 種類 | 働き | 敬意の対象 | 主な動詞・助動詞 | 例文と解説 |

|---|---|---|---|---|

| 尊敬語 | 動作をする人を高める | 動作主(主語) | おはす、のたまふ、給ふ、る・らる | 「帝、おほせらる。」(帝がおっしゃる) →「おほす」という動作をする主語の「帝」を高めている。 |

| 謙譲語 | 動作を受ける人を高める | 動作の受け手(目的語など) | 侍り、申す、聞こゆ、参る | 「中納言、帝に奏す。」(中納言が帝に申し上げる) →「奏す」という動作の受け手である「帝」を高めている。 |

| 丁寧語 | 聞き手・読み手への丁寧さ | 聞き手・読み手 | 侍り、候ふ | 「花、咲き侍り。」(花が咲いています) →文章の読み手(または会話の聞き手)に対して丁寧に述べている。 |

例えば、主語が書かれていない文で尊敬語が使われていれば、その動作をしたのはその場で最も身分の高い人物だと推測できます。逆に謙譲語が使われていれば、その動作の受け手が高位の人物だと分かります。特に、天皇や上皇、中宮など最高身分の人物に対しては、尊敬語や謙譲語を二重に使う「最高敬語」(例:「仰せさせ給ふ」)が用いられるため、これは主語を特定する絶対的な手がかりになります。

敬語は覚えることが多くて最初は大変ですが、一度マスターすればパズルのピースがはまるように人間関係が見えてきて、読解が一気に楽になります。登場人物が出てきたら、簡単な人物関係図を余白に書きながら読むと、敬意の方向が整理しやすくておすすめですよ。

敬語については以下の記事に詳しくまとめています。

注釈やリード文を見逃ず活用する

大学入試問題や教科書、問題集で古文を読む際、本文の前に置かれたリード文(前書き)や、本文の下や横に付されている注釈は、決して読み飛ばしてはいけない極めて重要な情報源です。これらは、問題作成者や編者が、現代の読者がスムーズに本文世界へ入るために用意してくれた、いわば「公式のガイドブック」であり「ヒント集」なのです。

リード文には、その文章がどのような物語の一部なのか、時代設定はいつか、主要な登場人物は誰で、どのような関係性にあるのかといった、物語の前提となる情報が凝縮されています。ここをしっかり読んでおくだけで、本文の内容を理解するための骨格をあらかじめ作ることができ、読み始めてから「これは誰の話だっけ?」と混乱することが格段に減ります。

また、注釈には、現代では使われない語句の意味、歴史上の人物や出来事、特殊な官職名、和歌の掛詞などが丁寧に解説されています。本文を読んでいて少しでも意味が分からない単語や、見慣れない表現が出てきたら、まずは注釈を確認する癖をつけましょう。

注釈にわざわざ書かれている内容は、その文章を理解する上で重要である可能性が非常に高く、設問に直接関わっていることさえあります。注釈を手がかりにすることで、文脈の誤解を防ぎ、より深いレベルで文章を読み解くことが可能になります。

「先に目を通す」習慣で読解効率を最大化する

本文を読み始める前に、まずリード文と注釈にざっと目を通すことを強くおすすめします。これから読む文章の登場人物や背景を事前にインプットし、難しい言葉の意味をあらかじめ知っておくことで、本文を読みながら何度も視線を上下させる必要がなくなり、物語の流れに集中して効率よく読解に取り組むことができます。

これらの貴重なヒントを最大限に活用しない手はありません。本文と同じくらい、あるいはそれ以上に注意を払って、リード文と注釈を読み込む習慣をつけましょう。

音読で古文のリズムに慣れる

古文の読解力を知識として頭で理解するだけでなく、身体で覚えるための最も効果的なトレーニングが音読です。黙読だけでは得られない、読解のスピードと正確性を同時に高める様々なメリットが音読にはあります。

最大のメリットは、古文特有の言葉のリズムや語順に、身体ごと慣れることができる点です。初心者は、古文を現代語の語順に頭の中で並べ替えながら読む「返り読み」をしてしまいがちです。これは時間がかかるだけでなく、文章本来のテンポや流れを断ち切ってしまいます。音読を繰り返し、助詞や助動詞の切れ目で息継ぎをしながら読んでいくことで、古文を頭から語順通りに理解していく感覚が自然と身につき、結果的に読解スピードが飛躍的に向上します。

また、自分の声に出して読むことで、文章の構造や「ぞ・なむ・や・か・こそ」といった係り結び、助動詞の活用などがより強く意識され、文法知識の定着にも絶大な効果があります。内容を完全に理解した文章を繰り返し音読することで、古文単語や文法の使い方が、意味と音声の両方から記憶に深く刻み込まれるのです。

読解力を高める効果的な音読の実践方法

- 準備:まずは品詞分解や口語訳を済ませ、一文一文の意味を完全に理解した状態にする。(意味が分からないまま読んでも効果は薄いです。)

- 実践:文章の意味や情景を頭の中に鮮やかに思い浮かべながら、つっかえずにスラスラ読めるようになるまで繰り返し音読する。(目安として、同じ文章を5〜10回程度。)

- 応用:慣れてきたら、登場人物になりきって感情を込めて読んでみましょう。喜怒哀楽を声に乗せることで、より深く内容が記憶に定着しやすくなります。

音読は、一見地道で遠回りに思えるかもしれませんが、古文をスムーズに読むための「体幹」を鍛え、知識を血肉に変えるための非常に重要なトレーニングです。毎日の学習ルーティンに5分でも取り入れることをおすすめします。

便利な古文読解アプリも活用

現代の学習環境の大きな利点として、スマートフォンやタブレットのアプリを補助的なツールとして活用できる点が挙げられます。古文学習をサポートするアプリは数多くリリースされており、それぞれの特色を理解して使えば、学習効率を大きく高めることができます。

多くのアプリは、単語学習や文法問題に特化しています。ゲーム感覚で取り組める単語クイズ、助動詞の活用をドリル形式で何度も反復練習できる機能など、楽しく続けられる工夫が凝らされています。これらのアプリは、通学中の電車の中や、寝る前の5分間、ちょっとした休憩時間といった隙間時間を有効活用するのに最適です。

書籍の単語帳や問題集での学習をメインとしつつ、アプリを併用することで、異なる角度から繰り返し知識に触れることができ、記憶の定着を強力に後押ししてくれます。また、多くのアプリには学習進捗をグラフなどで記録する機能があり、自分の頑張りが可視化されることで、日々の学習モチベーションを維持する助けにもなります。

アプリ活用の具体的なポイント

- 単語アプリ:フラッシュカード形式や四択クイズ形式で、覚えたかどうかを素早くチェックできる。音声再生機能付きのアプリなら、正しい発音も同時に学べる。

- 文法アプリ:助動詞の識別や助詞の意味など、自分が苦手とする特定の分野に絞って、集中的に問題演習ができる。

- 読解機能付きアプリ:『源氏物語』や『枕草子』など、主要な古典作品の本文と現代語訳を並べて表示してくれるものもあり、読解演習の答え合わせや復習に便利。

【重要】アプリ学習の注意点と正しい位置づけ

アプリは手軽で便利な反面、知識が断片的になりがちという側面もあります。特に、文章全体の流れを掴み、文脈を読んで深い内容を理解する本格的な「読解力」そのものを養うためには、まとまった長さの文章と格闘する訓練が不可欠です。アプリでの学習はあくまで基礎知識の定着や復習のための「補助ツール」と明確に位置づけ、必ず参考書や問題集での長文読解演習と組み合わせて、バランスの取れた学習を心がけましょう。

暗記用のアプリとしてはactiverecallと分散学習を組み合わせることができる以下のアプリをおすすめしています。

古文読解を完成させる最後のコツ

- 古文読解の全ての土台は単語と文法の暗記から始まる

- 単語は多義語の判別、文法は特に助動詞と助詞が最重要

- 品詞分解は文の構造を正確に理解するための設計図を描く作業

- 自分の言葉で自然な日本語に変換する口語訳の練習を重ねる

- 古典常識は文章に書かれていない文化的な背景を読むための鍵

- 主要な古典作品とその作者の知識は読解の解像度を格段に上げる

- 古文では主語が頻繁に省略されるという大前提を常に意識する

- 主語を特定する有力なヒントは接続助詞の働きにある

- 敬語は登場人物の身分や人間関係、そして主語を特定する最強のツール

- 尊敬語・謙譲語・丁寧語の「敬意の方向」を正確に理解する

- リード文と注釈は問題作成者が用意した公式のヒント集と心得る

- 本文を読む前にまずリード文と注釈に目を通す習慣をつける

- 音読は古文特有のリズムに身体を慣れさせ読解速度を上げるための体幹トレーニング

- 学習アプリは隙間時間を活用した基礎知識定着のための補助ツールとして有効

- 最終的には様々なジャンルの文章を数多く読んで経験を積むことが最も大切

古文の勉強、お疲れ様でした!

「よし、やるぞ!」と思っても、「でも、文法をゼロから体系的にやり直すのって、独学だと不安だなぁ…」と感じていませんか?

もし、あなたが「元・古文が苦手」だった先生から、センスに頼らない「論理的な解き方」を学びたいなら…

今、多くの受験生から「神授業」と呼ばれている「スタディサプリ 古文」を、私が徹底的に分析した記事がきっと役立つはずです。

なぜ岡本先生の授業がそこまで支持されるのか、ゼロから始める具体的な受講順番まで詳しく解説しています。

古文を「苦手」から「得意」に変える、その具体的な方法に興味がある方は、ぜひ覗いてみてくださいね。

→ 関連記事:スタディサプリ古文が神授業と言われる理由|ゼロから始める最適ルートも解説

この記事を読んで、古文の理解がまた一つ深まりましたね。

でも、古文は「単語」「文法」「読解」「常識」など、全ての知識が有機的につながって初めて高得点が取れる科目です。

「次はどこを勉強すればいいの?」

「苦手なあの分野、どうやって対策しよう?」

そんな迷子にならないよう、ミチプラス内の古文記事を「勉強する順番」に整理した「完全攻略マップ」を作成しました。

辞書代わりにブックマークして、最短ルートで志望校合格を目指しましょう!