大学受験の欠席日数は一般入試に影響する?対策を解説

大学受験を控え、ご自身の欠席日数が一般入試にどのような影響を与えるのか、不安に感じていませんか。「推薦や総合型選抜では不利になる」とよく耳にしますが、学力勝負といわれる一般入試なら本当に大丈夫なのでしょうか。

調査書に記載される欠席理由や、欠席が10日以上ある場合、特に厳しいとされる医学系学部ではどう判断されるのか。そして、一体何日まで許されるのか、具体的な基準が分からず悩んでいる方も多いと思います。

この記事では、大学受験における欠席日数と、一般入試への影響について、あらゆる角度から詳しく解説し、あなたの疑問や不安を解消します。

大学受験における欠席日数の影響は?一般入試の場合

欠席日数が合否に与える影響とは

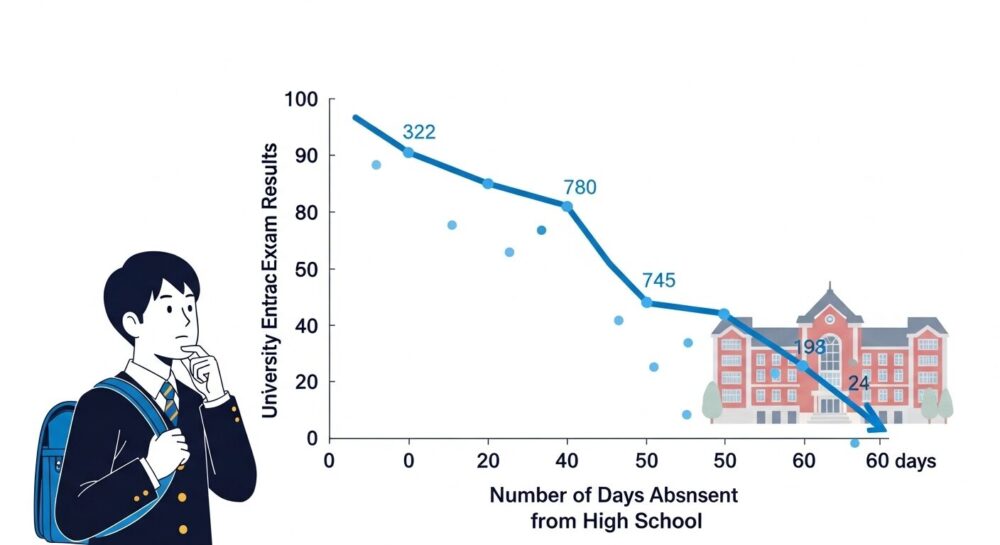

大学受験において、高校時代の欠席日数が合否にどの程度影響するのかは、多くの受験生が抱える大きな悩みの一つです。結論から言うと、その影響は受験する入試形式によって全く異なります。

まず、一般入試では学力試験の点数が最優先されるため、欠席日数が直接的に合否を左右するケースは稀です。大学側も、多様な背景を持つ受験生に対して門戸を開いており、高校時代の出席状況だけを理由に不合格にすることは基本的にありません。

しかし、影響が完全にゼロというわけではない点には注意が必要です。例えば、合格ボーダーライン上に同じ点数の受験生が複数人並んだ場合、最後の決め手として、高校での学習態度を示す調査書の出欠記録が参考にされる可能性があります。言ってしまえば、最後の1枠を争う場面で、合否を分ける一因になるかもしれないのです。

その一方で、学校推薦型選抜(推薦入試)や総合型選抜では、欠席日数が合否判定に大きく影響します。これらの入試制度は、学力だけでなく、高校生活全体の取り組みを評価するものです。そのため、欠席が多いという事実は、学習意欲や自己管理能力、真面目さに対する懸念材料として、大学側に認識されやすくなります。

入試形式による影響度の違い

- 一般入試:影響は限定的。学力試験の結果が最優先されるが、ボーダーライン上では考慮される可能性がある。

- 推薦・総合型選抜:影響は大きい。出願資格に関わる場合や、選考過程で大きなマイナス評価につながる可能性が高い。

このように、自分がどの入試方式を主軸に考えているのかによって、欠席日数という要素の重要度は大きく変わってきます。まずはこの基本的な違いを正しく理解し、自分の状況に合った対策を考えることが重要です。

推薦入試では欠席日数が重視される

学校推薦型選抜(推薦入試)での合格を目指す場合、欠席日数は合否を左右する非常にクリティカルな要素となります。推薦入試は、単に学業成績が良いだけでなく、日々の学習態度や生活態度もすべて含めて「この生徒なら本学に責任を持って推薦できる」と在籍する高校が大学に対して保証する制度だからです。

この制度は、長年にわたって築かれてきた大学と高校との信頼関係の上に成り立っています。そのため、欠席日数が多い生徒を推薦してしまうと、「真面目に学業に取り組む姿勢に欠けるのではないか」と大学側に判断され、高校自体の信頼を損なうことにも繋がりかねません。結果として、そもそも校内選考を通過できない可能性が非常に高くなります。

実際に、多くの大学では出願条件として「欠席日数が3年間で合計〇日以内」といった具体的な基準を設けている場合もあります。

特に大学と高校の強固な信頼関係で成り立つ指定校推薦では、評定平均の基準をクリアしていても、欠席や遅刻が多いというだけで選考から外されてしまうケースは決して珍しくありません。高校側としても、翌年以降の推薦枠を失うリスクを冒してまで、生活態度に懸念のある生徒を推薦することはできないのです。

指定校推薦と公募推薦での視点の違い

| 入試形式 | 欠席日数の影響度 | 評価のポイントと注意点 |

|---|---|---|

| 指定校推薦 | 非常に高い | 評定平均が最重要ですが、欠席・遅刻が多いことは致命的です。高校内での選考基準は非常に厳しく、日頃の生活態度そのものが評価対象となります。 |

| 公募推薦 | 高い | 大学が設ける出願基準(評定平均や欠席日数)を満たすことが大前提です。基準をクリアしていても、他の受験生との比較において少ない方が断然有利に働きます。 |

これらの理由から、推薦入試での合格を少しでも視野に入れているのであれば、高校生活の早い段階から欠席や遅刻をしないよう、徹底した自己管理を心がけることが不可欠です。

総合型選抜での欠席日数の扱われ方

総合型選抜(旧AO入試)においても、欠席日数は受験生の評価に影響を与える重要な要素の一つです。この入試形式は、従来の学力試験だけでは測ることができない、受験生の個性や学習意欲、将来性といった側面を多角的に評価することを目的としています。

大学側は、提出された調査書に記載されている出欠状況を通じて、受験生の学習への真摯な姿勢、自己管理能力、そして責任感を判断する材料とします。欠席日数が極端に多い場合、面接官は純粋な疑問として「なぜこれほど多く休んでいるのだろうか」「大学入学後、厳しい学事日程をこなし、きちんと授業に出席し続けられるだろうか」という懸念を抱く可能性があります。

もちろん、長期の病気療養や家庭の事情、海外留学など、やむを得ない正当な理由がある場合は十分に考慮されます。しかし、特別な理由が見当たらない欠席が多いと判断された場合は、大学が求める学生像(アドミッション・ポリシー)が示す「主体的に学ぶ姿勢」と合致しないと見なされ、評価が下がってしまう恐れがあります。

総合評価で挽回は可能

総合型選抜は、書類審査、小論文、面接、プレゼンテーションなど、複数の評価項目を総合的に判断して合否が決定されます。したがって、欠席日数が一つのマイナス要素になったとしても、それを補って余りあるほどの熱意や、課外活動での目覚ましい実績、明確な将来のビジョンなどを他の評価項目で力強く示すことができれば、合格の可能性は十分にあります。

いずれにしても、欠席日数が少ないに越したことはありません。総合型選抜を一つの選択肢として考えているのであれば、日々の学校生活を誠実に送ることが、結果的に合格への確実な一歩となります。

調査書には欠席状況がどう記載される?

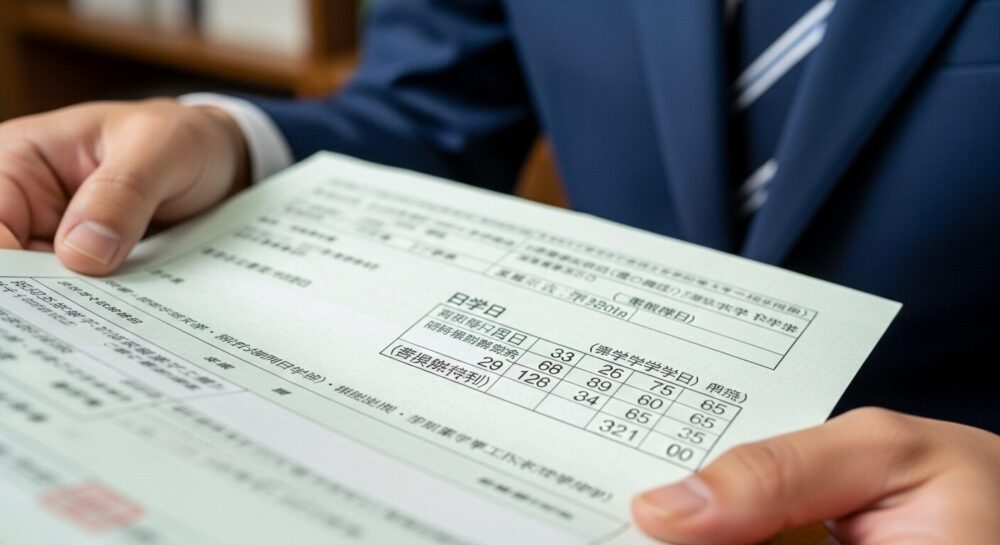

大学受験の際、在籍する高校から志望大学へ提出される「調査書」は、受験生の3年間の学びの記録です。ここには学業成績だけでなく、出欠状況が客観的なデータとして具体的に記載されます。これは、大学側が受験生の学校生活における真面目さや継続性、健康状態などを把握するための重要な情報源となります。

文部科学省が示す様式に基づき、調査書には主に以下のような出欠情報が記載されます。(出典:文部科学省「大学入学者選抜実施要項」)

調査書に記載される主な出欠情報

- 各学年の「授業日数」

- 各学年の「欠席日数」

- 各学年の「出席停止日数」

これらの数字が事実として記録されます。

また、調査書には「出欠の記録に関する備考」という非常に重要な欄があります。ここには、長期欠席の正当な理由(例:「病気療養のため〇日間入院」「〇〇の大会出場のため」など)や、その他特筆すべき事項が学校側によって記載されることがあります。

インフルエンザなど、学校保健安全法に基づき出席停止となった期間は欠席日数には含まれず、「公欠」扱いとなり、その旨が備考欄に記されるのが一般的です。

もし、ご自身の病気や家庭の事情といったやむを得ない理由で欠席が多くなってしまった場合は、必ず事前に担任の先生にその状況を詳しく説明し、備考欄に事情を記載してもらえるようお願いしておくことが極めて大切です。理由が明確に示されていれば、大学側もその背景を汲んで評価してくれる可能性が格段に高まります。

自分の出欠状況がどのように記録されているか、卒業間際になって慌てないためにも、気になる場合は早めに先生に確認してみることをお勧めします。

一般入試なら学力で逆転可能

これまで解説してきたように、推薦入試や総合型選抜では欠席日数が評価に大きく影響しますが、一般入試においては、何よりも当日の学力試験の結果が最優先されます。

結論として、たとえ欠席日数が多くても、それを補って余りあるほどの圧倒的な学力を示すことができれば、十分に逆転合格は可能です。大学側も、基本的にはすべての受験生を公平に評価するため、筆記試験の点数という客観的な指標で合否を判断します。調査書の評価が仮に芳しくなくても、試験で高得点を獲得すれば合格できるチャンスは十分にあります。

学校の授業に「今更感」を覚え、非効率だと感じて自宅での受験勉強に集中したいという気持ちも、受験生にとっては自然な感情かもしれません。しかし、その選択をする前に、絶対に忘れてはならない注意点が一つあります。

卒業できなければすべての努力が無駄になる

大学を受験するための大前提として、「高等学校を卒業」または「卒業見込み」であることが絶対条件です。欠席日数が卒業要件の上限を超えていなくても、特定の科目の出席時数が不足すると単位が認定されず、留年してしまうリスクがあります。

多くの高校では、年間の総授業時数の3分の1、あるいは2分の1以上を欠席した科目は単位が認められません。そうなると、たとえ志望大学に見事合格したとしても、入学資格そのものを失ってしまいます。

この最低限のラインさえクリアしていれば、あとは本番の試験で自分の実力を100%発揮することに全力を注ぐことができます。欠席日数が多いことに過度な不安を感じ続けるよりも、「学力で周りを圧倒して合格する」という強い意志を持ち、残された期間で最も効率的な学習計画を立てていくことが何よりも大切です。

大学受験で欠席日数が多い【一般入試の対策】

欠席が年間10日以上ある場合の注意点

大学受験において、欠席日数が年間で10日以上に達している場合、少し立ち止まって自身の状況を客観的に見つめ直す必要があります。この「10日」という数字に法的な根拠はありませんが、多くの大学や高校の関係者の間で「欠席が多めである」と認識される一つの心理的な目安となっているからです。

前述の通り、学校推薦型選抜や総合型選抜を少しでも検討している場合、年間10日以上の欠席は選考で不利に働く可能性が非常に高まります。大学によっては、募集要項の出願資格として「年間の欠席日数が10日以内であることが望ましい」といった形で、明確に言及しているところさえあります。

一般入試が本命であれば、この数字が直接合否に影響することは少ないです。しかし、もし今後心変わりして推薦入試などに出願する可能性が少しでもあるならば、高校1・2年生の早い段階から欠席日数を年間で1桁に抑える意識を持つことが、将来の自分の選択肢を狭めないための賢明な判断と言えます。

すでに欠席が10日を超えてしまっているからといって、悲観的になる必要は全くありません。ここからが重要です。まず、これ以上安易に欠席を増やさないこと。そして、もし面接で欠席理由について質問された際に、その背景を誠実に、かつ前向きな姿勢で説明できるよう、あらかじめ話す内容を準備しておくことです。今一度、ご自身の生活リズムを見直し、万全の体調管理を心がけましょう。

欠席は何日まで許されるという基準はない

「結局のところ、欠席は何日までなら大丈夫なのですか?」という疑問は、受験生が最も知りたい点だと思います。しかし、残念ながら大学受験において「欠席が〇日以内なら絶対に安全」という明確で統一された基準は存在しません。

なぜなら、欠席日数をどのように評価するかは、それぞれの大学の方針、学部の特性、そして入試形式によって全く異なるからです。ある大学では全く問題にされなかった欠席日数が、別の大学では重要な判断材料になるということが十分に起こり得ます。

例えば、以下のような様々な要因によって評価の尺度は変わってきます。

欠席日数の評価が変わる要因

- 大学の方針:伝統的に人物評価を重視する大学か、学力試験の結果を最優先する大学か。

- 学部の特性:チームでの実習が多い医療系学部や教育学部など、協調性や責任感が特に問われる学部か。

- 入試形式:一般入試か、推薦・総合型選抜か。

- 欠席の時期や理由:やむを得ない理由か、また高1での欠席か、受験直前の高3での欠席か。

言ってしまえば、評価は完全にケースバイケースであり、最終的には個々の事情を考慮した上での総合的な判断に委ねられます。したがって、「〇日以内だから安心だ」と安易に考えるのではなく、「欠席日数は可能な限り少ない方が有利である」という基本的な意識を持つことが、最もリスクの少ない対策と言えるでしょう。

数字だけに一喜一憂するのではなく、まずはご自身の目指す大学の入試要項を隅々まで確認し、それでも不安な点があれば、一人で抱え込まずに高校の先生や予備校のチューターといった信頼できる大人に相談することが大切です。

面接で欠席理由を正直に伝える準備

欠席日数が多い場合、特に面接試験が課される入試方式では、その理由について質問される可能性が非常に高いです。これは、単に過去を問いただすためのものではなく、受験生の人柄や問題解決能力、そして未来への意欲を確認するための重要なプロセスです。その際に備え、自分の言葉で、正直かつ前向きな姿勢で説明できる準備をしておくことが、合否を分ける鍵となります。

面接官が本当に知りたいのは、休んだ日数そのものではなく、「なぜ休んだのか」「その困難な経験から何を学び、人間的にどう成長したのか」そして何より「大学入学後は真面目に学業に励むことができるか」という点です。

状況別の説明ポイントと具体例

| 欠席の理由 | 説明のポイント | NGな伝え方 |

|---|---|---|

| 病気や怪我 | 【ポイント】現在は完治しており、大学での学業に全く支障がないことを明確に伝える。「この経験を通じて、日々の健康管理の重要性を痛感しました」と、前向きな学びに繋げる姿勢を示すことが大切です。 | 【NG例】「ちょっと体調が悪くて…」と自信なさげに話す。現在の健康状態について曖昧に答える。 |

| 家庭の事情 | 【ポイント】プライベートに深く踏み込みすぎない範囲で、やむを得ない事情であったことを簡潔に説明する。「現在は問題が解決し、学業に専念できる環境です」と、未来への安心感を伝えることが重要です。 | 【NG例】家庭への不満を漏らすなど、他責にするようなネガティブな印象を与える。 |

| 特に理由がない (不登校気味など) | 【ポイント】嘘をつくのは絶対にNG。正直に過去の自分の未熟さや甘さを認め、深く反省していることを誠実に伝える。その上で、「今は明確な目標が見つかり、大学で学びたいという強い意欲があります。今後は自己管理を徹底します」と、未来への決意を力強く示す。 | 【NG例】「学校の授業がつまらなかった」などと言い訳をする。「周りの友人も休んでいたので」などと他人のせいにする。 |

どのような理由であれ、その場しのぎの嘘やごまかしは最も避けるべき行為です。

長年多くの受験生を見てきた経験豊富な面接官には簡単に見抜かれてしまい、人間性そのものを疑われ、不誠実な印象を与えてしまいます。正直に事実を伝え、反省すべき点は真摯に反省し、未来への学習意欲を自分の言葉で力強く語ることが、信頼を勝ち取るための唯一かつ最善の策です。

特に注意したい医学系の学部

数ある学部の中でも、医学部、歯学部、薬学部、看護学部といった国民の健康や生命に直接関わる医療系の学部は、他の学部に比べて欠席日数に対してより厳格な視点が向けられる傾向にあります。これは決して偏見ではなく、その職業が持つ社会的責任の重さに起因します。

その最大の理由は、医師や看護師などの医療従事者には、高い学力以上に、強靭な責任感、高い倫理観、そしてハードな業務を継続できる心身の健康が絶対的に求められるからです。将来、患者の命を預かる極めて重要な立場になる人材を育成するため、大学側も入学者の選考段階から、その素養を慎重に見極めようとします。

高校時代の欠席日数が極端に多いと、大学側は以下のような懸念を抱く可能性があります。

医療系学部で特に懸念されがちなポイント

- 健康面への深刻な不安:入学後の膨大な講義や、昼夜を問わない過酷な臨床実習に、心身ともに耐えられるのか。

- 精神的な強さと自己管理能力:強いプレッシャーのかかる状況下で、冷静さを保ち、自分を律することができるか。

- 責任感と協調性の欠如:チーム医療の一員として、自分の役割を最後までやり遂げる責任感があるか。

これらの懸念から、面接試験では欠席理由について、一歩も二歩も踏み込んで詳細に質問されることが少なくありません。もちろん、一般入試であれば学力試験の成績が最優先されるという原則に変わりはありませんが、合格ボーダーライン上に同程度の学力の受験生が並んだ場合、欠席日数が少なく、生活態度が真面目な受験生が有利になる可能性は十分に考えられます。

実際に、一部の私立大学医学部では、調査書の内容を点数化し、合否判定に加味することを公表している大学もあります。(参考:慶應義塾大学「アドミッション・ポリシー」※多様な評価を重視する方針の一例)

医療系の学部を目指すのであれば、高いレベルの学力向上に励むことはもちろん、日頃から規則正しい生活を送り、安易に休まないという基本的な姿勢を貫くことが、夢を実現するための重要な一歩となります。

大学受験の一般入試なら欠席日数が多くても諦めない

- 大学受験における欠席日数の影響は入試形式によって大きく異なる

- 一般入試では学力試験の結果が最優先されるため欠席の影響は限定的

- ただし合格ボーダーライン上で競った場合、調査書の出欠記録が参考にされる可能性はある

- 学校推薦型選抜や総合型選抜では欠席日数は合否に大きく影響する

- 推薦入試では大学と高校の信頼関係が重視されるため生活態度が問われる

- 総合型選抜では学習意欲や自己管理能力の指標として評価される

- 調査書には学年ごとの欠席日数などが客観的なデータとして記載される

- やむを得ない欠席理由は調査書の備考欄に記載してもらえるよう先生に相談することが重要

- 圧倒的な学力があれば一般入試での逆転合格は十分に可能である

- ただし大学受験の大前提として高校を卒業する必要があり単位不足による留年には注意

- 年間10日以上の欠席は推薦入試などを考える上での一つの目安とされる

- 欠席が何日まで許されるという明確な基準はなく大学や学部により評価は異なる

- 面接で欠席理由を聞かれた際は正直に反省と未来への意欲を伝える準備が不可欠

- 特に医師などを目指す医学系学部は他の学部より欠席日数に厳しい傾向がある

- 欠席日数に過度に不安を感じるより一般入試に向けて学力を最大限高めることが最善策

「次はどの記事を読めばいい?」

「勉強法もお金の話も、全部まとめて知りたい!」

そんなあなたのために、ミチプラスの全知見を整理した「受験攻略のロードマップ」を作成しました。

迷った時の「辞書」として、ぜひ活用してください!