総合型選抜で活動実績ない人の逆転合格法とはどのようなものか【徹底解説】

総合型選抜に興味はあるものの、「総合型選抜 活動実績がない」と検索して不安を感じている方も多いのではないでしょうか。特に「部活やってない」「書くことがない」と感じている場合、志望理由書や活動報告書に何を記載すべきか悩むのは当然のことです。

しかし実際には、必ずしも「大会での表彰」や「リーダー経験」といった派手な実績だけが求められているわけではありません。評価される実績とは、あくまでその中身と学びに重点が置かれています。例えば、日常の中で継続的に取り組んできた小さな経験や、身近な課題をテーマにした探究活動の実績は、十分にアピール材料になります。

この記事では、「活動実績のレベルはどこまで必要なのか」といった疑問から、「おすすめの活動実績」や「活動実績と面接との関係性」など、実際の出願に役立つ情報を整理しています。また、「活動実績 例」や、「ボランティア 嘘」は絶対NGである理由についても触れており、失敗を避けるための注意点も紹介しています。

「総合型選抜は無理かも」と感じている人ほど、今ある経験をどう言語化し、大学にどう伝えるかが大切です。本記事を通して、書ける内容や今からできる準備を明確にし、自信をもって出願できるようサポートします。

- 活動実績が目立たなくても合格を目指せる理由

- 自分の経験を実績として活かす方法

- 面接で実績をどう語るかのポイント

- 嘘の実績が与えるリスクと対処法

総合型選抜で活動実績ない人向け対策

- 活動実績のレベルはどこまで必要?

- 部活やってない人はどうする?

- ボランティアは嘘でも書いていい?

- 探究活動の実績は?大学は評価する?

- 書くことがないときの対処法とは

活動実績のレベルはどこまで必要?

総合型選抜で求められる活動実績のレベルは、必ずしも「全国大会出場」や「表彰歴」といった華々しい成果である必要はありません。むしろ大学が重視しているのは、実績そのものの規模ではなく、その活動にどのように取り組み、どのような学びを得たのかという点です。

このため、「自分には目立った成果がない」と不安に感じている受験生であっても、心配する必要はありません。たとえば、地道に取り組んできた委員会活動や、仲間を支えた裏方の経験なども、十分に評価対象となります。大切なのは、その活動を通じてどんな成長があったかを自分の言葉で語れるかどうかです。

ただし、まったく活動に関する記録がない場合は、アピール材料が不足しやすくなる点に注意が必要です。そのような場合には、今からでもできる短期の活動(ボランティアや学校外のセミナー参加など)に取り組み、自分なりのエピソードを作っておくとよいでしょう。

つまり、活動実績の「レベル」というよりも、「内容」と「伝え方」が合否を左右します。自分の強みや学びをどう整理し、どう大学の学びに結びつけて語れるかが重要なのです。

部活やってない人はどうする?

部活動に所属していなかった受験生でも、総合型選抜に挑戦することは可能です。実際、大学が求めているのは「部活動の実績」ではなく、そこから得られる主体性・継続力・協調性などの資質です。したがって、部活に代わる取り組みでそれらの力をアピールできれば、十分に評価されます。

例えば、家庭での役割(家事の手伝いや介護)、趣味を継続してきた経験、アルバイトでの責任ある仕事なども立派な活動実績として活用できます。学校の外でも何かに本気で取り組んだ経験があれば、それが評価対象になります。

一方で、活動実績として紹介する際には「ただやっていた」だけでは説得力が弱くなります。取り組んだ理由、工夫した点、そこから得た学びなどを具体的に整理しておくことが求められます。

また、これから新たに実績を作りたい場合には、短期的に挑戦できる探究活動やボランティア、検定の取得などを計画的に進めるのも良い選択です。短期間でも熱意をもって取り組んだ姿勢は、面接などでしっかり伝わります。

このように、部活に参加していないという点は不利ではありません。大切なのは、自分なりの経験を活かして、どんな力を身につけたかを論理的に示すことです。

実績があってもなくてもどのように成長したか、そして大学でどのように成長するかが見られると思ってください。

ボランティアは嘘でも書いていい?

ボランティア経験を“嘘”で書くことは、絶対に避けるべきです。たとえ小さなウソであっても、書類や面接で整合性が取れなかった場合、不信感を与えてしまい、合否に大きく影響します。

総合型選抜では、活動実績を基に面接で深掘りされることが多くあります。

例えば「災害ボランティアに参加した」と書いた場合、その現場で何を感じ、どのような役割を果たしたかを聞かれる可能性があります。

経験していないことを話すのは困難であり、曖昧な受け答えが疑念を生む原因になります。

また、大学側は「誠実さ」や「人間性」も評価対象にしています。

書類に嘘を書く行為は、そうした人物評価においてマイナスに作用する恐れがあります。

仮に合格できたとしても、入学後にバレて問題になるリスクも考えられます。

どうしてもアピール材料が足りないと感じるなら、今からでも間に合う短期ボランティアに参加するという選択肢があります。

1日限りの活動でも、きちんと目的を持って参加し、そこから何を学んだのかを丁寧に伝えることができれば、十分に評価される材料になります。

ボランティアは「経験の量」よりも「学びの深さ」が重視されます。事実を誠実に伝えることが、合格への近道になります。

入試での嘘はボランティアでなくても基本的にダメだと思ってください。書類には上手くかけても、深く質問されたらボロがでることが多々あります。

探究活動の実績は?大学は評価する?

探究活動の実績は、総合型選抜において非常に評価されやすい取り組みのひとつです。

なぜなら、探究活動は「自分で課題を見つけ、調べ、考え、発信する」という学びのプロセスを伴っているため、大学の学問的姿勢と相性が良いからです。

多くの大学はアドミッション・ポリシーで「主体的に学ぶ姿勢」や「課題解決能力」を持った学生を求めています。探究活動はまさにその要素を実践的に示すものであり、テーマの選び方や調査方法、発表内容によっては強力なアピールポイントになります。

例えば、「地域のごみ問題に関するデータ収集と改善策の提案」や「AIと教育の関係性についての独自調査」など、自分の興味関心と大学での学びが繋がるテーマであれば、面接でも説得力を持って語ることができます。

一方で注意したいのは、「やらされた探究」ではなく「自分で選んだ探究」であるかどうかです。学校のカリキュラムでやったことでも、そこに自分なりの工夫や視点があるかどうかで評価は変わってきます。

このように、探究活動は総合型選抜で高く評価される実績のひとつですが、テーマ選びと表現の仕方が鍵となります。自分の将来や志望学部と関連性を持たせながら、活動の意義と学びを具体的にまとめておくことが大切です。

書くことがないときの対処法とは

活動報告書や志望理由書を書く際に「書くことが何も思い浮かばない」と感じる人は少なくありません。

ただし、実際には“本当に何もしていない”という人はほとんどいないはずです。まずは、自分の過去を丁寧に振り返ることから始めてみましょう。

例えば、学校で日常的に行っていたことの中にもアピール材料は潜んでいます。

学級委員、委員会活動、文化祭や体育祭の準備、日々の勉強への取り組み方、家での役割なども、視点を変えれば立派な活動経験です。

単なる経験で終わらせるのではなく、「なぜその行動をしたのか」「どんな工夫をしたか」「何を学んだか」を整理すれば、立派なエピソードになります。

また、過去だけでなく、今から新しい行動を始めるのもひとつの方法です。

短期ボランティアに参加したり、興味のある分野について探究活動をスタートしたりと、1週間程度でも取り組める内容はたくさんあります。

どうしても思いつかない場合は、他人の視点を借りてみましょう。家族や先生、友人に「自分の強みって何だと思う?」と聞いてみると、意外な発見があることも少なくありません。

書くことがないと感じるのは、「自分のことを客観的に見られていないだけ」というケースが多くあります。焦らずに自分の経験を棚卸しし、小さなことでも意味を見出す姿勢が大切です。

総合型選抜活動実績ない人も合格可能?

- 評価される実績とはどんなもの?

- 活動実績と面接の関係性

- おすすめの活動実績を紹介

- 活動実績の例からヒントを得よう

- 参考になるサイトや情報源のまとめ

- 実績ゼロから合格した方法とは?

評価される実績とはどんなもの?

総合型選抜で評価される実績には、明確な“順位”や“賞歴”があるものだけでなく、過程や意欲が重視されるものも数多く含まれます。つまり、「実績=結果」ではないという点を理解することが重要です。

具体的には、以下のような活動が評価されやすい傾向にあります。

- 継続的に取り組んできた活動(部活動や委員会、趣味)

- 主体性が感じられる活動(自主的な学習、探究、起業など)

- 他者と関わる中で得た経験(ボランティア、リーダー経験)

- 志望分野と関連した行動(関連イベントの参加、資格取得)

こうした実績は、たとえ結果が出ていなくても、「なぜその活動を選び」「何に挑戦し」「何を学んだのか」が明確であれば高く評価されます。

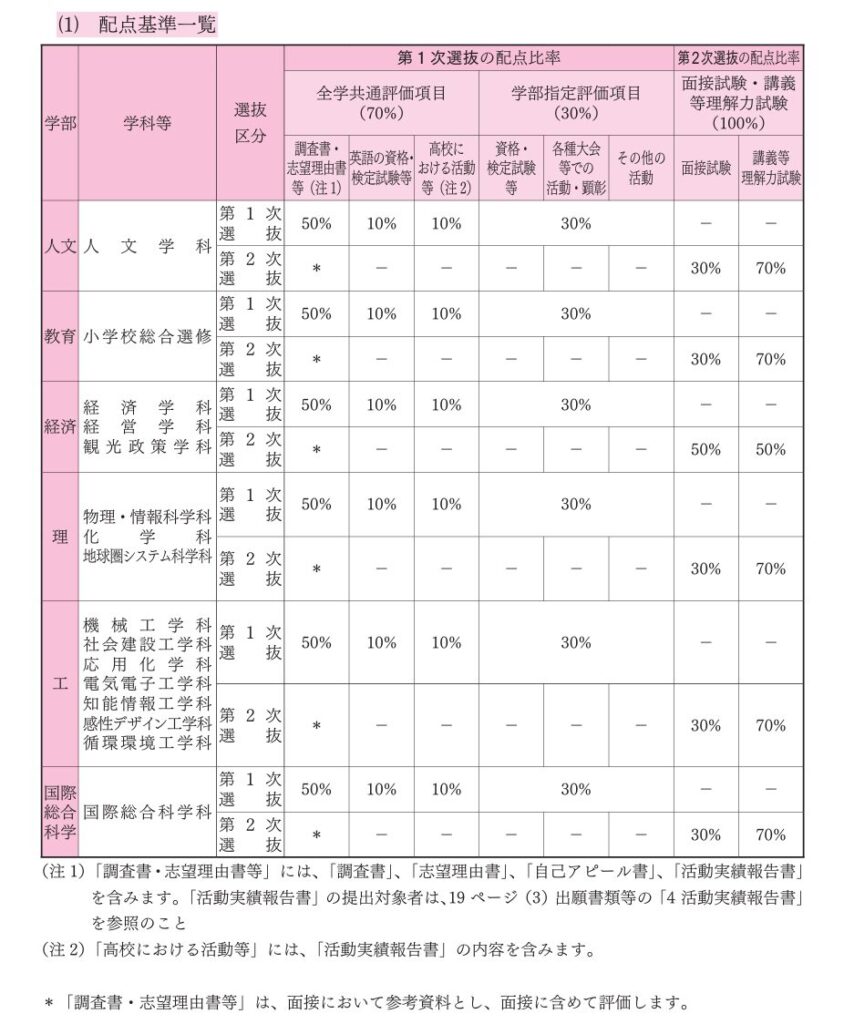

山口大学のようにはっきりと総合型選抜の要項で示しているところもあります。

一方で注意が必要なのは、「やらされた感」のある実績です。親や先生に言われたから参加した、ただ何となく続けていた――このような内容では、大学側に熱意や目的意識が伝わりにくくなります。

また、どんなに素晴らしい実績であっても、大学での学びと関連づけられていない場合は説得力が弱くなります。「この経験を大学でどう活かしたいか」まで一貫して語れることが求められます。

つまり、評価される実績とは「中身が濃く、目的意識があり、将来とつながっているもの」と言えるでしょう。内容の大小より、経験の質と整理の仕方が問われているのです。

活動実績と面接の関係性

総合型選抜において、活動実績と面接は切り離して考えることができません。というのも、面接では提出した活動報告書や志望理由書の内容をもとに、深掘りされるケースが非常に多いからです。つまり、活動実績は“書くだけ”ではなく、“話せるかどうか”までが評価に関わってくるのです。

面接では、「なぜその活動に取り組んだのか」「どんな課題があり、どう乗り越えたのか」「活動から何を得て、どう成長したか」といった視点で質問がされます。

このとき、実際に経験していない内容や、形だけの実績だと、うまく答えられずに説得力を欠くことになります。

一方で、実績が地味で目立たないものでも、内容を深く掘り下げて語ることができれば、好印象を与えることができます。

たとえば「部活動で後輩の指導を担当していた」という経験でも、「相手に合わせた伝え方を工夫した結果、自分の伝え方が成長した」と具体的に話せれば評価は十分に得られるでしょう。

活動実績は、面接でのアピール材料であり、同時に「自分という人間」を語る根拠にもなります。自信を持って話せる内容にするためにも、事前に整理し、エピソードを言語化しておく準備が重要です。

おすすめの活動実績を紹介

総合型選抜で活かしやすい活動実績にはいくつかの特徴があります。ここでは、比較的取り組みやすく、評価につなげやすいおすすめの活動を紹介します。

まず定番として挙げられるのが「部活動」です。全国レベルの実績がなくても、3年間継続した事実や、リーダー経験、役割への工夫をアピールできます。「目標に向けて努力を続ける力」や「集団での役割認識」など、評価されるポイントが多いです。

次に「ボランティア活動」。特に、自分の興味・関心と関連する内容ならば、面接でも語りやすくなります。例えば福祉系の学部を志望している人が、高齢者施設でのボランティアを経験していれば、進学意欲と活動経験が結びつく形で強みになります。

「資格の取得」もおすすめです。英検やTOEICなどの語学系に加え、情報系や福祉関連の資格も、自分の学びたい分野に関係があればアピール材料になります。学びへの主体性を示すには非常に有効です。

また、最近では「探究活動」も注目されています。自分でテーマを設定し、調べて発表した経験は、大学での学びと直結するため、説得力のある実績になります。

その他にも、「委員会活動」「学校行事の運営」「読書記録の継続」なども、切り口を工夫すれば十分に活用可能です。大切なのは、“何をやったか”だけでなく、“なぜそれをやり、何を得たか”を語れること。その視点を忘れず、取り組みを選ぶようにしましょう。

活動実績の例からヒントを得よう

活動実績に何を書けば良いのか悩んだときは、他の人の具体例を参考にしてみると方向性が見えてきます。ただし、単に真似をするのではなく、自分の経験と照らし合わせてヒントとして活用することが大切です。

例えば、部活動の例であれば「大会出場」や「副部長としての調整役」などがあります。成績が振るわなかったとしても、「日々の練習で取り組んだ工夫」や「継続によって得られた体力・精神力」といった観点からのアピールも可能です。

生徒会の例では、「議題の調整に苦労したが、全体の意見をまとめる中で対話力が高まった」など、役職にとらわれず活動の中身をしっかり伝えることで説得力が生まれます。

他には「アルバイトでお客様対応を任されるようになった経験」や「家事分担を通じて時間管理や責任感を培ったエピソード」なども、立派な活動実績になります。特別な成果がなくても、自分の行動の中で目的を持ち、工夫や成長があれば評価される可能性は十分にあります。

まずは「何をしたか」よりも、「どう取り組み、何を学んだか」を意識して、自分に置き換えて考えてみましょう。実際の例は、型や視点を掴むきっかけとして非常に有効です。

参考になるサイトや情報源のまとめ

総合型選抜の対策を始めると、「どこから情報を集めればいいのか分からない」と感じることがあります。実際、多くの受験生が「参考書だけでは足りない」「情報が古くて不安」と悩みます。そんなときに活用したいのが、信頼性が高く、かつ実践的な内容がそろっている情報源です。

まずチェックしておきたいのは、各大学の公式ホームページです。特に「入試情報」や「アドミッションポリシー」「カリキュラムポリシー」「ディプロマポリシー」のページには、その大学が求めている人物像や、出願条件、過去の試験内容などが詳しく掲載されています。募集要項を読むだけでなく、学部ごとの特長や学生インタビューも確認しておくと、志望理由書に深みが出ます。

- アドミッションポリシー(望まれる入学生の姿)【絶対】

- 入学者選抜要項(入試の概略)

- 募集要項(各学部入試の詳細)

- ディプロマポリシー(卒業する時のイメージ)

- カリキュラムポリシー(どのような学びがあるか)

- できれば各学部の詳細ページもしっかり見る

次に活用できるのが、進学系の情報サイトです。たとえば「マイナビ進学」や「スタディサプリ進路」などでは、大学の検索機能だけでなく、総合型選抜に特化したコラムや先輩の合格体験記も掲載されています。特に「総合型選抜特集ページ」は、エントリーシートの書き方や面接の傾向が具体的に書かれていて実用的です。

また、YouTubeでの大学受験チャンネルも近年注目されています。プロの講師が面接の受け答えや書類作成のコツを動画で解説してくれており、実際のやりとりがイメージしやすいです。中には模擬面接や活動報告書の添削事例を紹介している動画もあるので、視覚的に学びたい人にはぴったりです。

X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSも、有効な情報源になります。受験生同士のリアルな体験談や、受験指導塾による最新情報の発信など、日々更新される内容に触れることができます。ただし、SNSでは情報の真偽や偏りに注意が必要なので、複数の投稿を比較しながら参考にするのが賢明です。

最後に、対策塾や受験サポートサービスの公式サイトもおすすめです。ホワイトアカデミー高等部やAOIなど、総合型選抜に特化した塾では、無料の資料請求やセミナー、個別相談会などを実施しています。費用はかかるものの、具体的なノウハウや最新の合格データに基づいたアドバイスが得られる点では、信頼性が高い情報源と言えるでしょう。

このように、多様な媒体から情報を得ることで、自分に合った対策方法を見つけやすくなります。情報の質と鮮度を見極めながら、自分に必要なものだけを選び取ることが、合格への第一歩です。

実績ゼロから合格した方法とは?

活動実績がゼロに等しい状態でも、総合型選抜で合格を目指すことは可能です。なぜなら、評価の対象は「実績の華やかさ」ではなく、「志望理由の明確さ」と「人柄や意欲」も含まれているからです。

まず第一に重要なのは、志望理由書の完成度です。

大学が求める学生像(アドミッション・ポリシー)に自分の考えや姿勢が合っているかを、しっかり言葉で伝える必要があります。

「その大学でなければならない理由」や「将来どのように社会に貢献したいか」まで掘り下げて書くことで、実績の薄さを補える場合があります。

次に、「これまでの小さな経験」を活かす工夫が求められます。

たとえば、「毎日続けた家庭学習の記録」や「友人の悩み相談に乗った経験」など、一見アピールにならなそうな出来事でも、自分なりの学びや気づきがあれば立派なエピソードとして扱えます。そこに目的意識や成長の要素が含まれていれば、評価の対象になります。

さらに、限られた期間で実績をつくる選択肢もあります。例えば、高校3年生の夏休みに短期のボランティアや探究活動に参加することで、出願前に一つでも語れる経験を加えることができます。このような“今できる行動”も合格への道を広げてくれる手段のひとつです。

総合型選抜では、完成された実績ではなく「自分の中にあるテーマに対して、どう向き合っているか」が見られます。その点を意識すれば、実績がゼロでも道は開けてきます。

総合型選抜で活動実績ない人が知っておくべき要点

- 活動実績のレベルは成果よりも取り組み方が重視される

- 全国大会や賞歴がなくても内容と成長が評価される

- 委員会や裏方の努力も十分なアピール材料になる

- 部活動経験がなくても問題なく出願できる

- 家庭での役割や趣味、アルバイトも実績として活用できる

- 嘘の実績は面接で矛盾が生じやすくリスクが高い

- 短期間のボランティアでも誠実な経験なら評価対象になる

- 探究活動は大学の学びに直結しやすくアピール力が高い

- テーマ選定や自発的な学びの姿勢が探究では重要視される

- 実績がなくても小さな経験を深掘りすれば強みに変わる

- 評価されるのは実績の大きさよりも中身と将来へのつながり

- 面接では活動実績に基づいた質問がされやすい

- 実績は語れるエピソードとして準備しておく必要がある

- 探究や資格取得など、今からでも始められる活動は多い

- 他人の体験例を参考に自分なりの整理や表現を工夫する

「次はどの記事を読めばいい?」

「勉強法もお金の話も、全部まとめて知りたい!」

そんなあなたのために、ミチプラスの全知見を整理した「受験攻略のロードマップ」を作成しました。

迷った時の「辞書」として、ぜひ活用してください!