漢文の使役を完全マスター!基本から応用まで解説

漢文の学習で多くの人がつまずきやすい「使役」。テストで頻出する重要句法だと分かってはいるものの、「一体どのような意味で、どうやって訳せば良いのか」「2つのパターンの見分け方が分からない」と悩んでいませんか。特に、使役で使われる特定の漢字や動詞の役割、そして一見複雑に見える書き下し文のルールは、多くの学習者を混乱させるポイントです。

この記事では、漢文の使役について、基本となる使役形の一覧から丁寧に解説を始め、具体的な例文を交えながらその読解法を深く掘り下げていきます。単純な暗記に頼るのではなく、なぜそのような形になるのかという理由まで理解できるよう構成しました。

さらに、「をして」を使わない応用的な使役のパターンにも触れ、最後に知識の定着を図るための実践的な問題も用意しています。この記事を最後まで読めば、あなたの使役に関するあらゆる疑問はきっと解消され、自信を持って問題に取り組めるようになるはずです。

漢文の使役|基本の形を徹底解説

使役とは?「〜させる」の表現

漢文における使役(しえき)とは、「(誰か)に〜させる」という意味を表す非常に重要な句法です。英語の使役動詞 “make / have / let someone do something” に似た表現だと考えると、その役割をイメージしやすいかもしれません。

例えば、「王が家来に城を建てさせた」という文章では、王が家来に対してある行動を強制したり、許可したりする状況を描写しています。このように、ある人物が別の人物に対して何らかの行動を促す関係性を示すのが使役の働きです。

なぜ使役の理解が重要なのか?

使役の形を正確に読み解くことは、単にテストで点を取るためだけではありません。文章中の登場人物たちの力関係や人間関係、そして物語全体の流れを正確に把握する上で不可欠なスキルだからです。誰が誰に命令し、誰がそれを受けて行動しているのかが分かれば、文章の解像度が格段に上がります。

漢文の使役表現は、主に特定の漢字(助字)を用いるパターンと、使役の意味合いを持つ動詞を用いるパターンの2種類に大別されます。まずは、基本となる助字を用いるパターンから詳しく見ていきましょう。

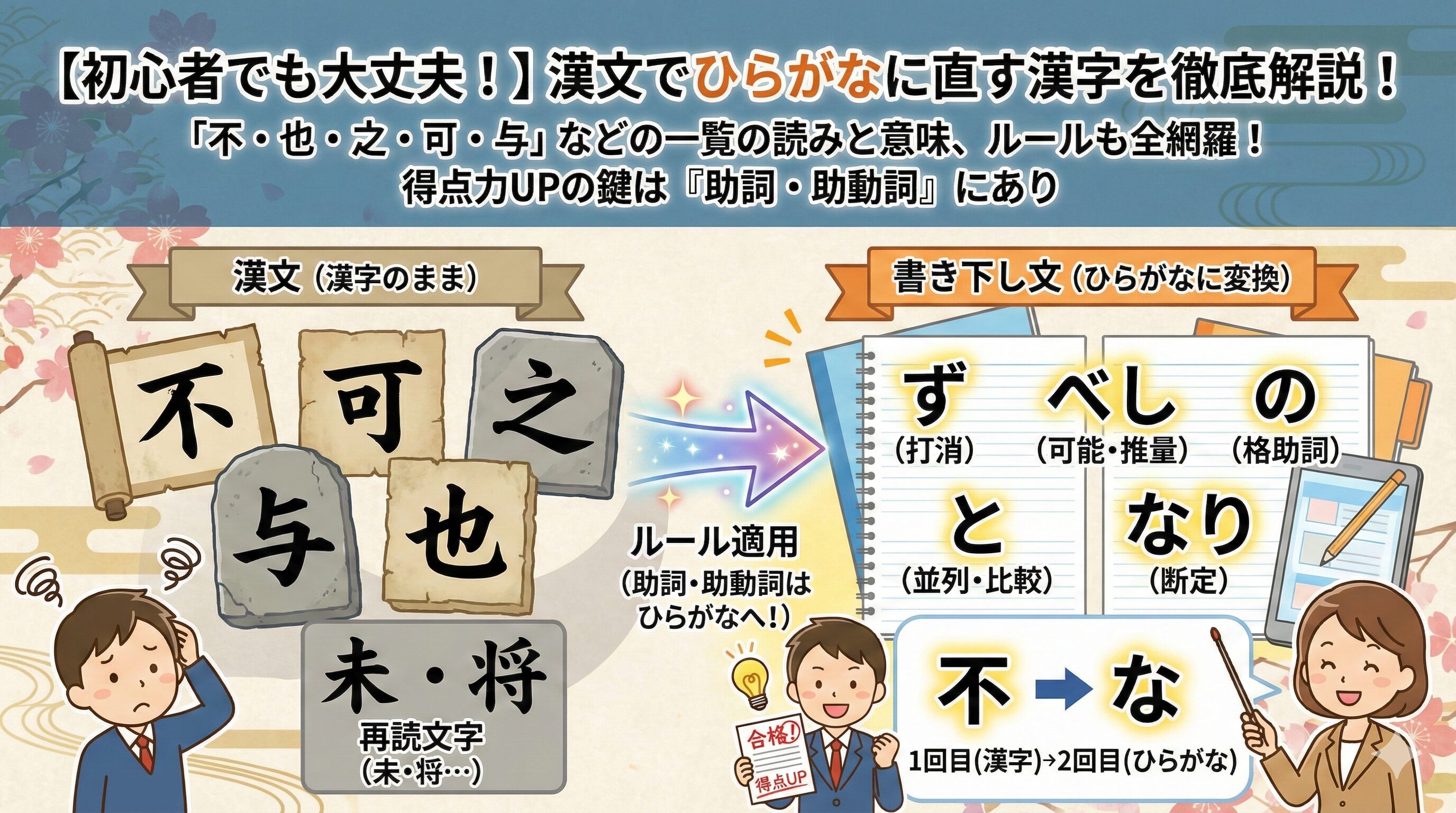

使役で使われる代表的な漢字

使役の表現には、「使役の助字(じょじ)」と呼ばれる、文中で「しム」と読む特別な働きをする漢字が使われます。これらは動詞のように見えますが、ここでは文法的な意味を付け加える助字として機能し、使役の意味を生み出します。

代表的な使役の助字と、それぞれの持つ微妙なニュアンスは以下の通りです。

主な使役の助字とそのニュアンス

- 使:最も一般的で基本的な使役の助字です。「(人や物を)用いて〜させる」という、道具を使うようなニュアンスを持ちます。

- 令:「(目上から目下へ)命令して〜させる」という、強い強制力や権威を伴う意味合いで使われます。

- 教:「〜に教えて…させる」という教育的な意味や、「〜するがままにさせる」という放任・許可のニュアンスを持つこともあります。文脈による判断が必要です。

- 遣:「(人を)派遣して〜させる」という意味で、誰かを特定の場所へ行かせて何かをさせる、という場面で頻繁に用いられます。

- 俾:やや使用頻度は低いですが、「〜させる」という意味で使われることがあります。見慣れない漢字でも、使役の形を知っていれば対応できます。

大学受験や定期テストでは、まずは「使」と「令」を確実に覚えておくことが最優先です。これらの漢字が文中に登場した場合、「これは使役の構文かもしれない」と意識する癖をつけるだけで、読解のスピードと正確さが大きく向上します。これらの漢字の元々の意味については、コトバンクなどの辞書サイトで調べてみると、より一層理解が深まるでしょう。

基本的な使役形の一覧と読み方

使役の助字を使った構文は、非常に整った「型」を持っています。この基本形を一度覚えてしまえば、様々な文章に応用できるため、使役を攻略する上で最も重要なポイントとなります。

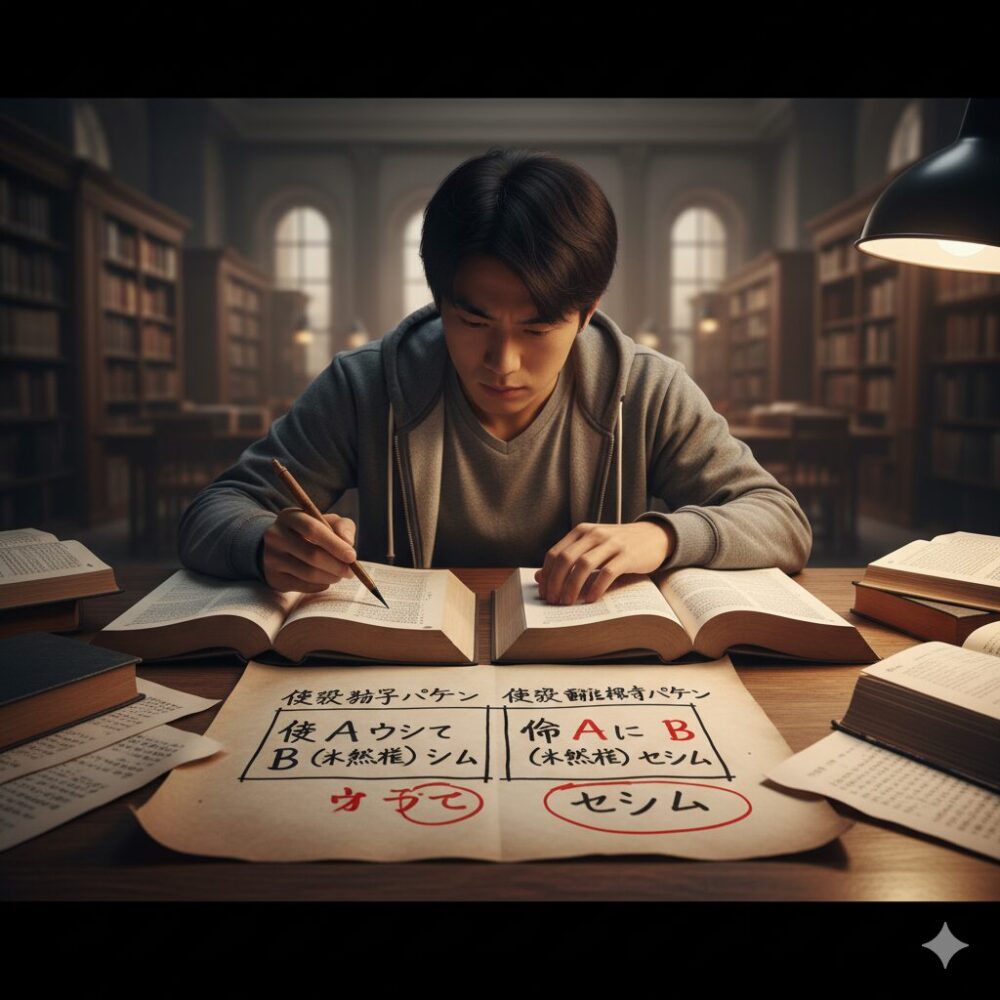

使役の基本形(パターン1)

構文: [使役の助字] A ヲシテ B (未然形) シム

この形で、「AにBさせる」と訳します。

この構文を各パーツの役割に分解して、詳しく見てみましょう。

| パーツ | 役割 | 最重要ポイント |

|---|---|---|

| 使役の助字 | 「使」「令」などの漢字。文の構造を決定づけます。 | これ自体が文末で「しむ」と読まれます(返り読み)。 |

| A | 動作を「させられる」対象。主に人や組織が入ります。 | 送り仮名として必ず「ヲシテ」がつきます。「ヲシテ」は使役発見のセンサーと覚えましょう。 |

| B | Aが実際に行う動作(動詞など)。 | 活用形が必ず未然形(「〜ず」に接続する形)になるのが鉄則です。 |

| シム | 使役の助字の日本語訳(助動詞)。 | 書き下し文ではひらがなで「しむ」と表記します。 |

なぜ「Aに」と訳すのに、送り仮名は「ヲシテ」なのでしょうか?

これは、漢文の他の「〜に」と区別し、「この語が使役の対象である」ことを明確に示すための特別なルールなんです。このユニークな送り仮名こそ、私たち読者にとって最大のヒントになります。

この「Aヲシテ Bしむ」という音のリズムを、呪文のように何度も唱えて体に覚え込ませてしまうのが、最も効果的な学習法です。

例文でコツを掴もう

それでは、実際の例文を使って、基本形の読み方と訳し方を段階的に確認していきましょう。これは『戦国策』が出典の非常に有名な一節です。

例文:天帝使我長百獣。

この短い文章を、先ほどの基本形に当てはめて丁寧に分析します。

- 使役の助字を探す → 文中に「使」があります。これが使役のサインです。

- 直後のAを探す → 「我」がA(させられる対象)にあたります。ここに「ヲシテ」を補って読みます。

- Bを探す → 「長百獣」の部分がB(させられる動作)です。「長」はここでは動詞で「長たり(かしらとなる)」が終止形なので、未然形は「長たら」となります。

以上の分析から、書き下し文と現代語訳を組み立てます。

書き下し文:天帝我をして百獣に長たらしむ。

現代語訳:天帝が私を多くの獣たちの王とさせた。

もう一つ、『史記』からの有名な例文も見てみましょう。

例文:項羽大怒、使当陽君等撃関。

分析:

- 使役の助字:「使」

- A(ヲシテが付く対象):「当陽君等」

- B(未然形になる動作):「撃関」(関を撃つ)。「撃つ」の未然形は「撃た」

書き下し文:項羽大いに怒り、当陽君等をして関を撃たしむ。

現代語訳:項羽はたいそう怒って、当陽君らに(をさせて)関所を攻撃させた。

このように、どんなに複雑な文章に見えても、基本の型に当てはめて冷静に分析すれば、正確に読み解くことができます。この一節は『史記』の中でも特に有名な場面で、漢文の学習は高等学校学習指導要領(国語編)でも重要な項目として扱われています。

書き下し文にするときの注意点

使役の形を書き下し文にする際には、テストで思わぬ減点をされないために、いくつか守るべき厳格なルールがあります。理由と共に理解しておきましょう。

書き下しの鉄則ルール

- 「ヲシテ」は絶対に変えない

現代語訳が「Aに〜させる」となる場合でも、送り仮名を「ニ」にしてはいけません。使役の対象であることを示す特別な記号として、「をして」と正確に書きましょう。 - 動詞は必ず未然形に活用させる

させられる動作(B)の最後は、必ず未然形(現代語で「〜ない」に続く形)にします。例えば「書く」なら「書か」、「撃つ」なら「撃た」となります。この活用を怠ると文法的な誤りになります。 - 「しむ」は必ずひらがなで書く

使役の助字「使」や「令」は、書き下し文では「しむ」とひらがなで書きます。これは、これらの漢字が中国語の動詞としての意味から離れ、日本語の文法における助動詞「しむ」として機能していることを示すためです。漢字で「使む」などと書くと間違いです。

これらのルールは、漢文の文法知識が正確に身についているかを問う問題で、頻繁に出題されるポイントです。例文を書き下す練習を繰り返し行い、無意識に手が動くレベルまで体に覚え込ませることが、高得点への近道です。

【補足】目的語と主語を兼ねる「兼語」とは?

ここで、漢文の使役構文をより深く理解するための文法用語、「兼語(けんご)」について補足解説します。この言葉自体は少し専門的に聞こえるかもしれませんが、概念を理解すると、なぜ「AヲシテBしむ」が「AにBさせる」と訳せるのか、その構造が驚くほどクリアになります。

兼語とは、その名の通り、一つの語が、前の動詞の「目的語」と、後ろの動詞の「主語」という、二つの役割を同時に兼ねる文法要素のことです。そして、これまで学習してきた使役の基本形「使 A ヲシテ B しむ」における「A」が、まさにこの兼語にあたります。

「目的語」と「主語」を兼ねる…?どういうことでしょうか?

先ほどから何度も登場している例文「天帝使我長百獣」を使って、具体的に見ていきましょう。この文の中の「我」が兼語として、どのように働いているのかを分解してみます。

「我」が持つ二つの役割(兼語の働き)

この文は、大きく2つの構造が組み合わさってできています。

- 前半部分:「天帝使我」(天帝は我を使役する)

この部分だけを見ると、「使」という動詞に対して、「我」はその目的語(〜を)の働きをしています。 - 後半部分:「我長百獣」(我は百獣の長となる)

この部分を見ると、「長(長となる)」という動作に対して、「我」はその主語(〜が)の働きをしています。

結論:「我」という一語が、「使」の目的語でありながら、同時に「長」の主語でもある。このように二役をこなしているため、「我」は兼語である、と言えます。

この兼語という概念を理解すると、「天帝が、私を、(私が)百獣の長となるように、させた」という文の骨格が見えてきます。だからこそ、結果として「天帝が私に百獣の長とさせた」という自然な日本語訳が生まれるのです。

「兼語」という言葉は覚えるべき?

テストで「兼語とは何か」と直接問われることは稀かもしれません。しかし、この「目的語+主語」の二重構造を理解しているかどうかは、複雑な使役文を正確に読解する上で決定的な差となります。

単に「AヲシテBしむ」という形を丸暗記するだけでなく、「Aは兼語だから、AがBするんだな」と構造的に理解することで、応用力が格段に向上します。使役構文の「かなめ」となる存在が兼語である、と捉えておきましょう。

漢文の使役|応用と見分け方のコツ

- 使役を暗示する動詞に注意

- 「をして」を使わない使役の形

- 受身形との違いはどこか?

- 知識を定着させる練習問題

- 漢文の使役をマスターしよう

使役を暗示する動詞に注意

ここまでは「使」や「令」といった使役の助字が明確に使われるパターンを見てきました。しかし、漢文の使役にはもう一つ、使役の助字を使わずに使役の意味を表す応用パターンが存在します。これは少し難易度が上がりますが、仕組みを理解すれば決して難しくありません。

このパターンでは、「命(めいズ)」や「説(とク)」など、動詞自体が「〜させる」というニュアンスを内包しているものが使われます。これらの動詞が文脈の中で使役の意味を暗示し、特別な構文を形成するのです。

使役を暗示する主な動詞

以下のような動詞がこのパターンでよく使われます。それぞれの動詞が持つ本来の意味と結びつけて覚えると効果的です。

- 命(めいジテ):命令して〜させる

- 召(めシテ):呼び寄せて〜させる

- 遣(つかハシテ):派遣して〜させる

- 教(おしエテ):教えて〜させる

- 説(とキテ):説得して〜させる

- 勧(すすメテ):勧めて〜させる

このパターンの構文も、基本形としてしっかりと頭に入れてしまいましょう。

使役の応用形(パターン2)

構文: [使役を暗示する動詞] A ニ B (未然形) シム

この形で、「Aに(〜して)Bさせる」と訳します。

パターン1との決定的な違いは、①使役の助字が存在しない代わりに、動作Bの送り仮名として「シム」を付ける点、そして②対象Aの送り仮名が原則として「ニ」になる点です。(文脈によっては「ヲ」の場合もあります。)

「をして」を使わない使役の形

それでは、「をして」を使わない応用形の例文として、陶潜の有名な詩の一節を見てみましょう。

例文:聊命故人書之。

この文章をパターン2の構文に沿って分析します。

- 使役を暗示する動詞を探す → 「命」があります。これは「命じて」と読み、使役の意味を暗示しています。

- 直後のAを探す → 「故人」がAにあたります。ここに「ニ」を補って読みます。(※漢文で「故人」は「亡くなった人」ではなく「古くからの友人、旧友」を指す頻出単語です。)

- Bを探す → 「書」がB(させられる動作)です。未然形は「書か」となります。

- Bに送り仮名「シム」を付ける → 「書か」に「しむ」を付けて、「書かしむ」とします。

書き下し文:聊か故人に命じて之を書かしむ。

現代語訳:ひとまず旧友に頼んで(命令して)これを書き留めさせた。

頭が混乱しないように、2つのパターンをしっかり比較整理しておくことが大切です。この表を何度も見返して、違いを明確にしましょう!

| 比較項目 | パターン1(助字あり) | パターン2(暗示する動詞) |

|---|---|---|

| 構文 | 使 A ヲシテ B しむ | 命 A ニ B せしむ |

| 使役のサイン | 使役の助字(使・令など) | 使役を暗示する動詞(命・説など) |

| Aの送り仮名 | ヲシテ | ニ(またはヲ) |

| 「しむ」の付け方 | 助字を返り読みして「しむ」と読む | 動作Bに送り仮名として「しむ」を付ける |

受身形との違いはどこか?

漢文の学習を進めると、使役と混同しやすいもう一つの強敵、「受身(うけみ)」の句法が登場します。使役が「〜させる」と訳す能動的な意味なのに対し、受身は「〜される」と訳す受動的な意味です。意味が正反対になるため、この二つを正確に見分ける能力は、漢文読解において極めて重要です。

受身は、主に「見」「被」といった受身の助字や、「為〜所…」という特別な構文で表現されます。

受身の基本パターン

①受身の助字「見」「被」

動詞の前に「見(る・らル)」や「被(る・らル)」が付くと、「〜される」という受身の意味になります。

例文:信而見疑。(信にして疑はる。)

訳:誠実であるのに(人から)疑われる。

②受身の構文「為〜所…」

「S 為 A 所 B」という形で、「SはAにBされる」と訳します。「AのBする所と為る」という独特の読み方が特徴です。

例文:身為楚所囚。(身は楚の囚ふる所と為る。)

訳:自身は楚に捕らえられる。

使役と受身の決定的な見分け方

ポイントは、使われる漢字(助字)と構文の形、そして送り仮名です。以下のポイントを意識して、機械的に判断できるように訓練しましょう。

- 「使」「令」+対象語に「ヲシテ」があれば → 使役

- 動詞の前に「見」「被」があれば → 受身

- 「為〜所…」の形があれば → 受身

意味で考えようとすると混乱することがあります。まずは形から判断する練習を積むのが、最も確実な方法です。

知識を定着させる練習問題

ここまでの内容が理解できたか、少し応用的な問題も含めて力試しをしてみましょう。次の各文を書き下し文にし、現代語訳してください。

問題1:王遣使者問之。

問題2:公命左右撃之。

問題3:吾常見笑於大方之家。(※ヒント:「笑」は「笑はる」と読みます)

↓(解答は下にあります)↓

↓

↓

【解答と解説】

問題1

書き下し文:王使者をして之を問はしむ。

現代語訳:王は使者を派遣してそのことを質問させた。

解説:「遣」はパターン1の使役の助字として使われています。したがって、Aにあたる「使者」には「をして」が付き、「問ふ」を未然形「問は」にして「しむ」をつけます。

問題2

書き下し文:公左右に命じて之を撃たしむ。

現代語訳:公(君主)は側近に命令してそれを攻撃させた。

解説:「命」はパターン2の使役を暗示する動詞です。したがって、Aにあたる「左右(側近)」には「に」が付き、動詞「撃つ」を未然形「撃た」にして送り仮名「しむ」を付けます。

問題3

書き下し文:吾常に大方の家に笑はる。

現代語訳:私はいつも有識者たちに笑われる。

解説:これは受身の問題です。動詞「笑」の前に受身の助字「見」があるため、「笑われる」と訳します。「於」は動作主を示し「〜に」と訳します。使役との違いに気づけたでしょうか。

漢文の使役をマスターしよう

最後に、この記事で学んだ漢文の使役に関する要点を総まとめします。このリストを定期的に見返し、知識を完全に定着させて、使役を得点源に変えていきましょう。

- 使役とは「〜に…させる」という、他者に動作を促す意味の句法

- 使役の理解は文中の力関係を読み解く鍵となる

- 使役には「助字を使うパターン」と「暗示する動詞のパターン」の2種類がある

- パターン1は「使」「令」などの使役の助字が目印

- パターン1の鉄則は「AヲシテB(未然形)しむ」という形

- 「ヲシテ」という特殊な送り仮名は使役発見の最大のヒント

- 書き下し文では動詞を未然形にし、「しむ」はひらがなで書く

- 目的語+主語の兼語の構造を覚えると読解力が向上する

- パターン2は「命」「説」「勧」など、動詞自体が使役のニュアンスを持つ

- パターン2の鉄則は「AニB(未然形)せしむ」という形

- パターン2では対象Aの送り仮名は「ニ」が基本

- パターン2では動作Bに送り仮名として「しむ」を付ける

- 「故人(旧友)」「左右(側近)」など頻出の古語も合わせて覚える

- 使役と混同しやすいのが「〜される」と訳す受身の句法

- 受身は「見」「被」や「為〜所…」の形で判断する

- まずは意味ではなく「形」で見分ける練習を積むことが上達の秘訣