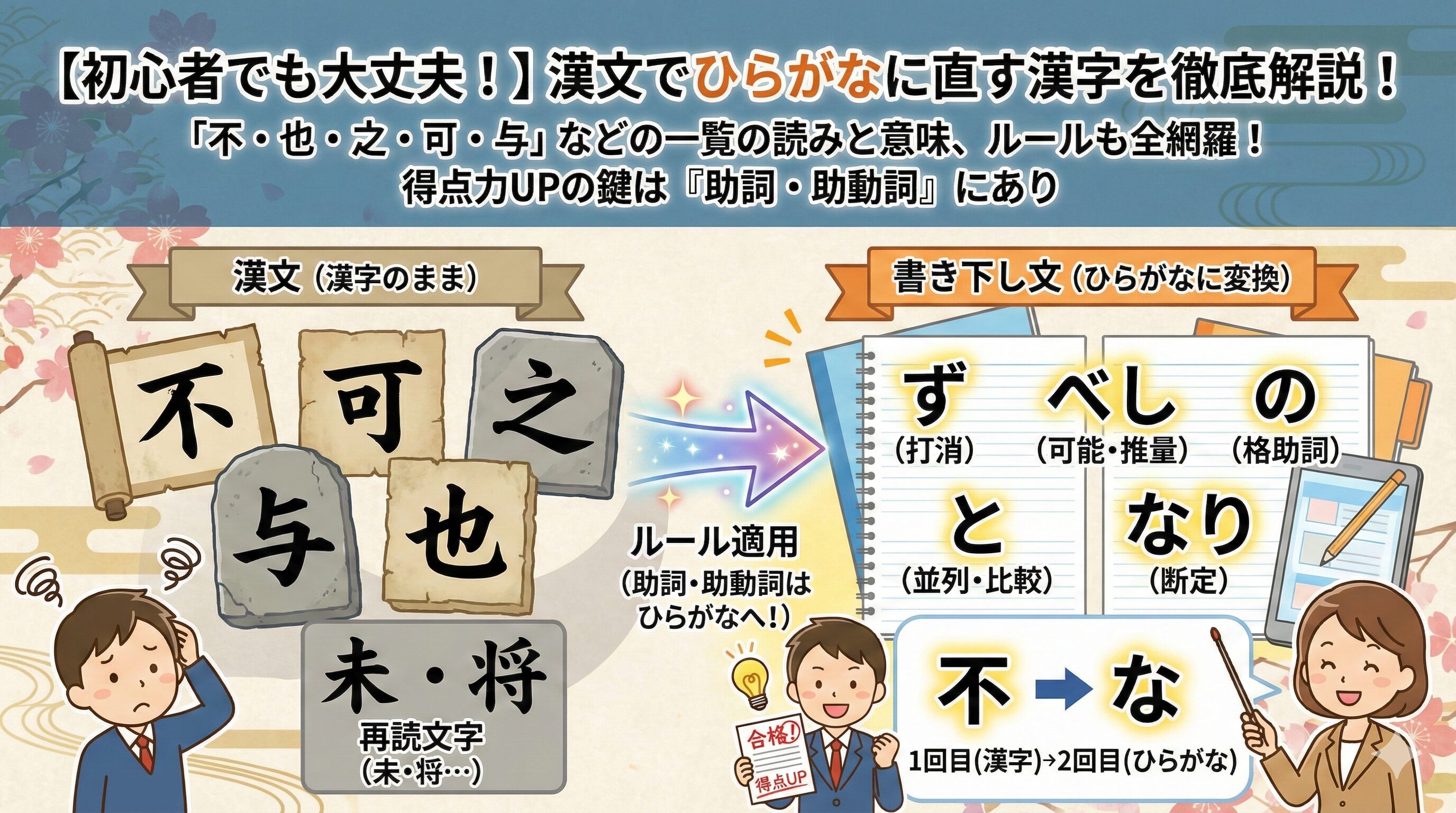

【初心者でも大丈夫!】漢文でひらがなに直す漢字を徹底解説!「不・也・之・可・与」などの一覧の読みと意味、ルールも全網羅

漢文の学習を進める中で、「書き下し文を作るとき、どの漢字をひらがなに直して、どの漢字をそのままにすればいいのか」「『之』が『の』になったり、ならなかったりするのはなぜ?」といった疑問に突き当たっていませんか。一見すると複雑で、感覚的に処理してしまいがちなこのルールですが、実はそこには明確な法則性があります。そして、その見分け方を一度体系的に理解してしまえば、漢文読解の精度は飛躍的に向上し、テストや試験での得点力に直結するのです。

このひらがなにするかどうかのルールは、主に文の骨格を形成する助動詞や助詞といった品詞の扱いに集約されます。例えば、打消しを示す「不」の意味や読み方、可能・推量を表す「可」の扱い、断定の助動詞である「也」の意味、格助詞としての漢文の「之」の意味、そして並列を示す「与」の読み方など、一つひとつの漢字が持つ文法的な役割を正しく捉えることが非常に重要です。さらに、一度読んだ文字をもう一度読む再読文字のような、少し特殊で発展的なルールも存在します。

この記事では、20年以上にわたり国語指導に携わってきたプロの視点から、漢文でひらがなに直す漢字に関するルールを、基本の「き」から発展的な内容まで、誰にでも分かるように網羅的かつ丁寧に解説していきます。この記事を最後まで読めば、あなたの漢文に対する漠然とした不安は「ルールに基づいた確信」へと変わり、読解力が一段と深まることをお約束します。

漢文でひらがなに直す漢字の基本ルール

書き下し文での見分け方のポイント

書き下し文を作成する際に、どの漢字をひらがなに直すのかを見分ける最も重要なポイントは、その漢字が「日本語の文法的な働きをする付属語(助詞・助動詞)かどうか」を的確に判断することです。

そもそも書き下し文とは、古代中国語で書かれた文章である漢文を、日本の古典文法に則って日本語として自然に読めるように翻訳・翻案したものです。この「日本語として自然に読む」という目的を達成するために、明確な役割分担がなされています。

具体的には、名詞(例:山、川)、動詞(例:行、見)、形容詞(例:高、美)といった、それ自体で具体的な意味を持つ「自立語」は、その意味を尊重して漢字のまま書き、一方で、文法的な関係性を示したり、微妙なニュアンスを加えたりする「付属語」は、その機能を明確にするためにひらがなで書く、という大原則があるのです。

この「自立語」と「付属語」の区別は、まさに中学校で学ぶ国文法の基礎です。もしこの点に不安があれば、一度、品詞分類の単元を復習しておくと、漢文の理解が格段にスムーズになります。漢文は外国語の学習ですが、その根底には日本語(古文)の文法知識が不可欠なのです。

難しく考えすぎず、「この漢字は、単語として『意味』を持っているのか、それとも文をつなぐ『機能』の役割か?」と自問自答する癖をつけると良いでしょう。「機能」の役割を担う言葉がひらがなになる、とシンプルに覚えておくだけでも、多くの場面で正しく判断できますよ。

基本は助動詞と助詞をひらがなにする

前述の通り、漢文を書き下す際にひらがなに直す文字は、原則として「助詞」と「助動詞」の働きをする漢字群です。これらは、文の中で他の言葉に付属して「~ない(打消)」「~できる(可能)」「~だ(断定)」といった様々な意味を添える(助動詞)か、言葉と言葉の関係を示す(助詞)品詞であり、漢文の世界ではまとめて「助字(じょじ)」と呼ばれます。

これらの助字は、いわば漢文という道路に立てられた「交通標識」のようなものです。ひらがなで表記することにより、その標識が「止まれ(否定)」なのか「進行可(可能)」なのか、「合流注意(接続)」なのかが視覚的に分かりやすくなり、私たちは文章という道を迷わずスムーズに進むことができるようになります。

具体的にどのような漢字が該当するのか、特に重要で頻出のものを下の表にまとめました。単に丸暗記するのではなく、それぞれの漢字がどのような「標識」の役割を果たしているのかを意識しながら見ていくと、より深く理解できます。

| 品詞 | 主な漢字 | 読み(書き下し) | 主な意味・機能 |

|---|---|---|---|

| 助動詞 | 不・弗 | ず | 打消 |

| 可 | べし | 可能・推量・当然など | |

| 見・被 | る・らる | 受身 | |

| 使・令・教・遣 | しむ | 使役 | |

| 若・如 | ごとし | 比況(たとえ) | |

| 也 | なり | 断定 | |

| 助詞 | 之 | の | 主格・連体修飾 |

| 与 | と | 並列・比較 | |

| 者 | は | 主題の提示 | |

| 自・従・由 | より | 起点 | |

| 耳・已・爾 | のみ | 限定 | |

| 乎・哉・邪・耶 | か・や・かな | 疑問・反語・詠嘆 |

【補足】

これらの漢字を覚えることは、一見大変そうに思えるかもしれません。しかし、実は古文で学習する助動詞・助詞の知識と重なる部分が非常に多いのです。古文の文法を復習しながら取り組むと、「『可』は古文の『べし』と同じ働きか」というように、知識がつながり、効率よく定着させることができますよ。

なぜひらがなにするのか?その意味とは

では、なぜわざわざこれらの漢字をひらがなに直すという、一手間をかけるのでしょうか。その理由は、一言で言えば「漢文を、日本語の文章として自然に、そして文法的に正しく読むため」に他なりません。

もし、助詞や助動詞を漢字のまま書き下してしまうと、文章が非常に読みにくくなり、意味を誤解する大きな原因となります。有名なことわざ「虎穴に入ら不んば、虎児を得不。」を例に考えてみましょう。このままでは、「不」という漢字が何を表しているのか直感的に分かりにくく、訓読のリズムも掴めません。

これを正しく「虎穴に入らずんば、虎児を得ず。」と書き下すことで、初めて「ず」が日本語の打消の助動詞であることが明確になります。肯定文の「之を知る」が、否定文では「知らず」となるように、ひらがな表記にすることで、文の構造(この場合は肯定か否定か)が一目瞭然となるのです。ひらがな表記は、単なる見た目の問題ではなく、文の論理構造を正しく把握するための道しるべとしての役割を担っているのです。

ひらがなに直すことの重要な意味

- 可読性の向上:漢字の羅列を避け、日本語として自然なリズムで読めるようにする。

- 機能の明確化:漢字が持つ本来の意味(例:「不」の「わるい」)と、文法的な機能(打消の「ず」)とを視覚的に区別する。

- 構造の明示:主語・述語の関係や、肯定・否定の別、文末のニュアンスなどを分かりやすくし、正確な読解を助ける。

このように、ひらがなに直す作業は、漢文という外国語のシステムを、我々が慣れ親しんだ日本語のシステムへと変換するための、非常に合理的で重要なプロセスなのです。

例外ルールとしての再読文字の扱い方

漢文の読解ルールには、基本原則に対する例外も存在します。その代表格が、一度読んだ後、返り点に従って戻ってもう一度読む「再読文字(さいどくもじ)」です。この再読文字を書き下す際には、ひらがなに関する以下のような特別なルールが適用されます。

そのルールとは、「再読文字は、1回目は副詞的に読み、2回目の助動詞や動詞としての読みをひらがなで書く」というものです。

これは、再読文字が「一度目は文全体を修飾する副詞として機能し、二度目は述語の中心となる助動詞や動詞として機能する」という二段階の働きを持つためです。そして、2回目の読みが助動詞の働きをすることが多いため、「助動詞はひらがなにする」という基本原則に沿ってひらがなで表記されるのです。

主要な再読文字の一覧とニュアンス

| 再読文字 | 読み方 | 意味・ニュアンス | 書き下し例(2回目の読みに注目) |

|---|---|---|---|

| 未 | 未だ~ず | 「まだ~ない」という未完了の状態。 | 未だ見ず。 |

| 将・且 | 将に~んとす | 「今にも~しようとする」という未来・意志。 | 将に死なんとす。 |

| 宜 | 宜しく~べし | 「~するのがよい」という穏やかな提案・推奨。 | 宜しく之を知るべし。 |

| 須 | 須く~べし | 「ぜひとも~する必要がある」という強い必要性。 | 須く努力すべし。 |

| 猶・由 | 猶ほ~のごとし | 「まるで~のようだ」という直喩(比喩)。 | 猶ほ水のごとし。 |

| 盍 | 何ぞ~ざる | 「どうして~しないのか(すればよいのに)」という反語的な強い勧誘。 | 何ぞ学ばざる。 |

【最重要注意点】

再読文字の書き下しで最も多い間違いが、2回目の読みを漢字で書いてしまうことです。例えば、「未だ見不。」のように書いてしまうと、減点の対象となります。「再読文字の2回目はひらがな」と呪文のように覚えて、徹底してください。特に、「宜しく~べし」や「須く~べし」の「べし」は、助動詞「可」と同じ形なので混同しないように注意が必要です。

再読文字については以下の記事に詳しくまとめています。

具体例で見る漢文でひらがなに直す漢字

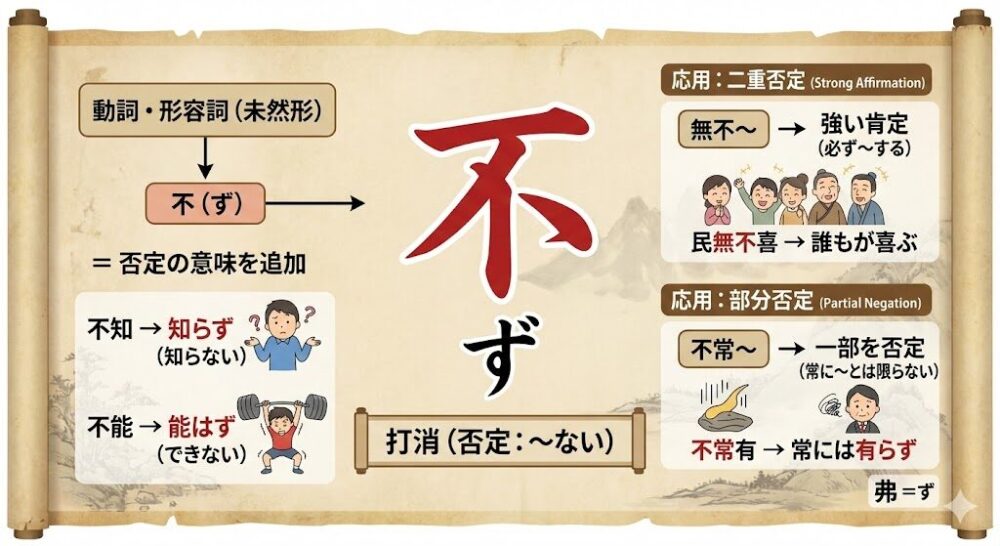

打ち消しの「不」の意味と読み方

漢文の世界で最も頻繁に登場すると言っても過言ではない助字が、打消を表す「不」です。これは、日本語の助動詞「ず」に完全に相当し、書き下す際は必ずひらがなで「ず」と表記します。

「不」は、動詞や形容詞の未然形(動作がまだ行われていない形)に接続し、「~ない」という否定の意味を加える働きを持ちます。このルールは漢文読解の根幹をなす基本事項ですので、ここで確実にマスターしてしまいましょう。

「不」の書き下し例

- 不知 → 知らず(意味:知らない)

- 不能 → 能はず(意味:できない)

- 不若 → 若かず(意味:及ばない、~にはかなわない)

- 不楽 → 楽しまず(意味:楽しくない、楽しんでいない)

応用的な「不」の構文:二重否定と部分否定

基本の打消しに加えて、「不」を使った応用的な構文も頻出です。これらを理解すると、より複雑な文章も正確に読み解けるようになります。

二重否定(無不~):「~しないものはない」が転じて「誰もが必ず~する」という強い肯定を表します。

例文:民無不喜 → 民喜ばざるは無し。(民は喜ばないものはいない→誰もが喜んだ)

部分否定(不常~):「常に~というわけではない」と、全体を否定するのではなく、一部を否定する表現です。「不」が「常」「必」「倶」などの副詞の上にあるのが目印です。

例文:不常有 → 常には有らず。(常に存在するわけではない)

ちなみに、「弗」という漢字も「不」と全く同じで「ず」と読み、打消の意味を表します。一般に「不」が客観的な事実の否定に用いられるのに対し、「弗」は話者の主観的な意志による強い否定(~するつもりはない)を表す、と言われることもありますが、高校漢文の書き下しの上では厳密に区別する必要はありません。「不も弗も『ず』」と覚えておけば十分です。

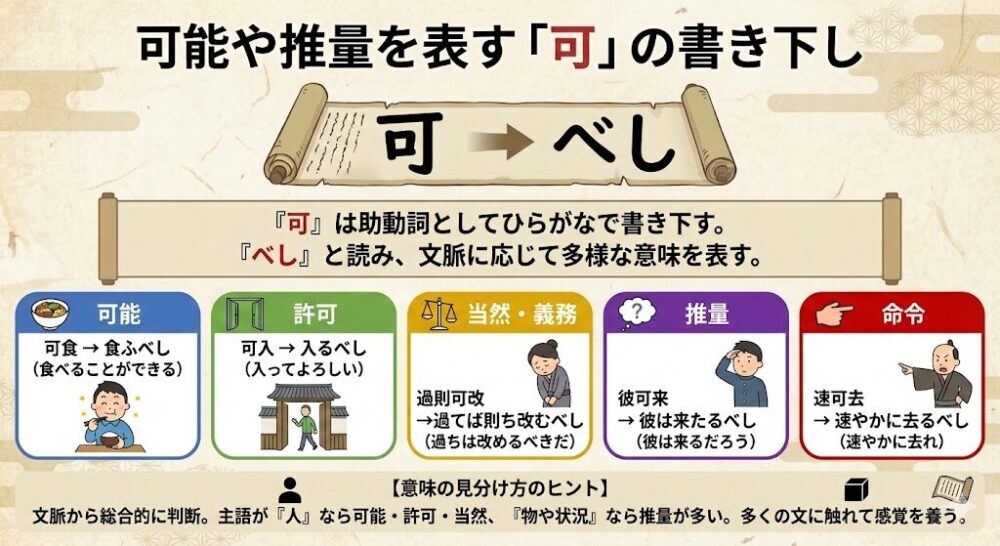

可能や推量を表す「可」の書き下し

「可」という漢字も、助動詞としてひらがなで書き下す、非常に重要な助字です。これは、日本語(古文)の助動詞「べし」に当たり、文脈に応じて驚くほど多様な意味を表します。

書き下す際は、必ずひらがなで「べし」と書きます。この「べし」は多くの意味を持つため、どの意味で使われているかを文脈から正確に読み取ることが、文章全体の読解の鍵となります。文章の主語は誰か(何か)、どのような状況で発せられた言葉かを考えるのがコツです。

「可(べし)」の主な意味と例文

| 意味 | 訳し方 | 例文(白文+書き下し文) |

|---|---|---|

| 可能 | ~できる | 可食 → 食ふべし。(食べることができる) |

| 許可 | ~してよい | 可入 → 入るべし。(入ってよろしい) |

| 当然・義務 | ~すべきだ ~のはずだ | 過則可改 → 過てば則ち改むべし。(過ちは改めるべきだ) |

| 推量 | ~だろう | 彼可来 → 彼は来たるべし。(彼は来るだろう) |

| 命令 | ~せよ | 速可去 → 速やかに去るべし。(速やかに去れ) |

【意味の見分け方のヒント】

どの意味で使われているかは、前後の文脈から総合的に判断する必要があります。例えば、「誰が」「何を」する文なのかを捉えるのがコツです。主語が人であれば「可能」「許可」「当然」、物や状況であれば「推量」の意味になることが多い、といった傾向があります。多くの文に触れて、その感覚を養っていくことが大切です。

断定の助動詞「也」の意味と使い方

文末に置かれることが多い「也」も、その働きに応じてひらがなに直す重要な漢字です。主に断定・疑問・反語・詠嘆という文のムードを決定づける働きを持ちます。

最も基本的な用法は、断定の助動詞「なり」です。名詞や連体形に接続し、「~である」と物事を断定する意味を表します。次に多いのが、疑問・反語・詠嘆の終助詞「か」や「や」、「かな」として使う場合です。これは文末に置かれて、質問したり、問い詰めたり、深く感動したりする気持ちを表します。

どちらの用法であっても、書き下す際はひらがなになるという点をしっかり押さえてください。

| 用法 | 読み | 書き下し | 例文(書き下し後) | 見分け方のヒント |

|---|---|---|---|---|

| 断定 | なり | なり | 此れ良将なり。 | 最も基本的な用法。特に疑問詞などがなければまず断定を疑う。 |

| 疑問・反語 | か・や | か・や | 何ぞ其れ多きや。 | 文中に「何」「誰」「安」「奚」などの疑問詞と呼応すれば、ほぼ疑問・反語。 |

| 詠嘆 | かな | かな | 嗚呼、悲しいかな。 | 文頭に「嗚呼(ああ)」などの感動詞があれば詠嘆の可能性が高い。 |

このように、「也」が文末にある場合は、まず文全体を見て、疑問詞や感動詞がないかを確認する癖をつけると良いでしょう。それらが見当たらない場合は、断定の「なり」と判断するのがセオリーです。文全体のトーンを感じ取ることが重要になります。

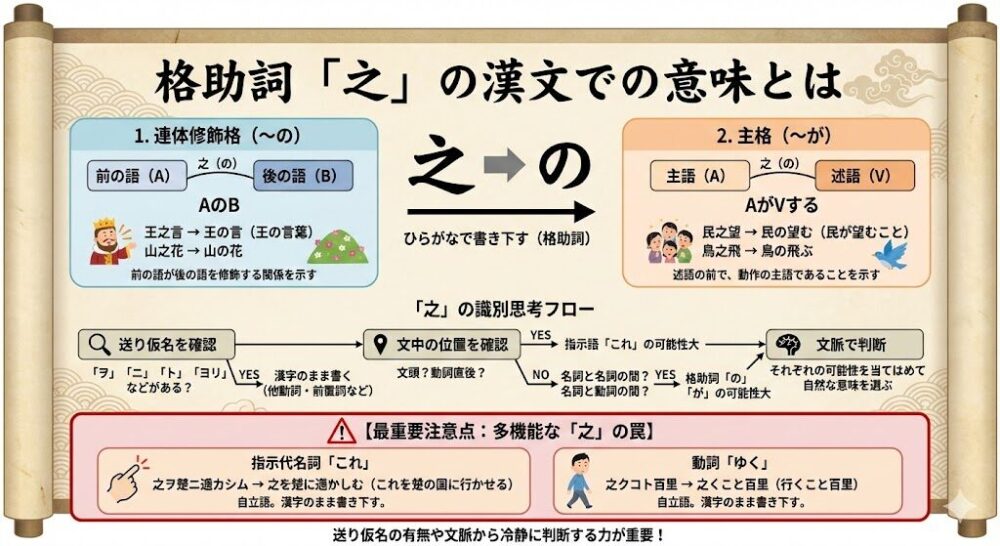

格助詞「之」の漢文での意味とは

「之」は漢文の中で非常に多くの働きを持つ、いわば「万能選手」のような漢字です。その中でも、日本語の格助詞「の」に相当する働きをする場合は、ひらがなで「の」と書き下します。この識別に成功するかどうかが、漢文読解のレベルを大きく左右します。

格助詞「の」としての「之」は、主に以下の2つの意味を表し、文の構造を明らかにする重要なパーツとして機能します。

- 連体修飾格(~の):前の語が後の語(主に名詞)を修飾する関係を示します。「A之B」で「AのB」という形です。

例文:王之言 → 王の言(王の言葉) - 主格(~が):述語の前に置かれ、その動作の主語であることを示します。「A之V」で「AがVする」という形です。

例文:民之望 → 民の望む(民が望むこと)

「之」の識別思考フロー

- 送り仮名を確認する:「ヲ」「ニ」「ト」「ヨリ」などがあれば、その読み方で確定。漢字のまま書く。

- 文中の位置を確認する:文頭や動詞の直後なら指示語「これ」の可能性が高い。名詞と名詞の間、名詞と動詞の間なら格助詞「の」「が」の可能性が高い。

- 文脈で判断する:それぞれの可能性を当てはめてみて、最も自然に意味が通じるものを選択する。

【最重要注意点:多機能な「之」の罠】

「之」の識別は、漢文初学者が最もつまずきやすいポイントの一つです。なぜなら、「之」にはひらがなに直さない用法も多数存在するからです。

- 指示代名詞「これ」:例文:之ヲ楚ニ適カシム → 之を楚に適かしむ(これを楚の国に行かせる)

- 動詞「ゆく」:例文:之クコト百里 → 之くこと百里(行くこと百里)

これらの場合は、自立語としての意味を持つため、漢字のまま書き下します。送り仮名の有無や文脈から、どの用法で使われているかを冷静に判断する力が、漢文読解では極めて重要になります。

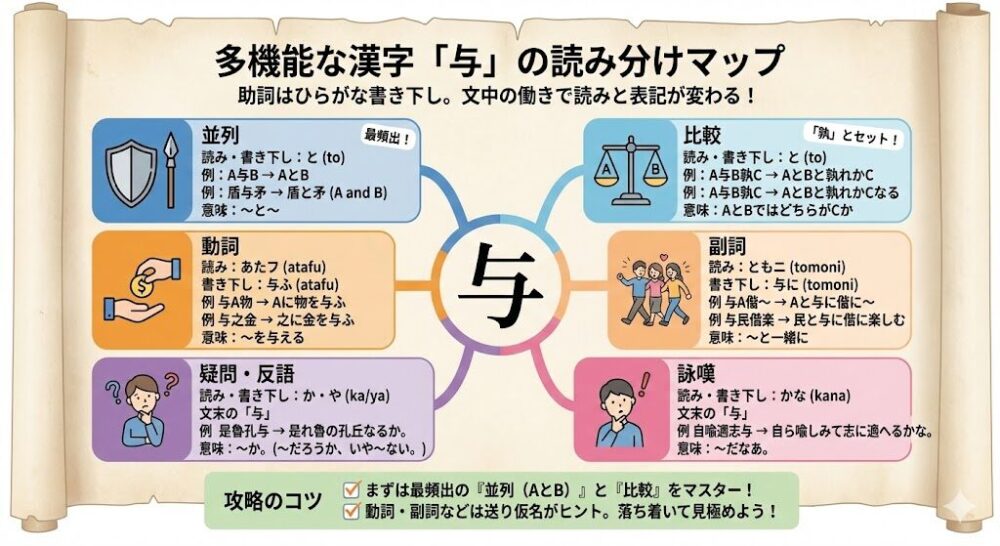

並列で使う「与」の読み方と役割

「与」もまた、「之」と同様に文中での働きによって読み方と表記が変わる多機能な漢字です。助詞として使われる場合は、ひらがなで書き下します。それぞれの用法を整理して理解しましょう。

高校漢文の範囲で押さえておくべき「与」の主な用法は以下の通りです。

| 用法 | 読み | 書き下し | 例文 | 意味 |

|---|---|---|---|---|

| 並列 | と | と | 盾与矛 | 盾と矛(AとB) |

| 比較 | と | と | A与B孰C | AとBと孰れかCなる(AとBではどちらがCか) |

| 疑問・反語 | か・や | か・や | 是魯孔与 | 是れ魯の孔丘なるか。あの人は魯の孔丘か。) |

| 詠嘆 | かな | かな | 自喩適志与 | 自ら喩しみて志に適へるかな。 (自分自身楽しくて自分の気持ちにぴったりしているなあ。) |

| 動詞 | あたフ | 与ふ | 与之金 | 之に金を与ふ(彼にお金を与える) |

| 副詞 | ともニ | 与に | 与民偕楽 | 民と与に偕に楽しむ(民と一緒に楽しむ) |

たくさんの用法があって混乱するかもしれませんが、まずは最頻出の並列「AとB」の形をマスターしましょう。次に、疑問詞「孰」とセットで使われる比較の形を押さえるのが効率的です。動詞や他の助詞の用法は、送り仮名がヒントになることが多いので、落ち着いて見極めてください。

漢文でひらがなに直す漢字を覚えて得点力UP

この記事で解説してきた、漢文を書き下す際のルールは、一朝一夕で身につくものではないかもしれません。しかし、正しい学習ステップを踏めば、必ずやあなたの強力な武器となります。最後に、この記事で学んだ最重要ポイントをリスト形式で振り返り、知識を確実なものにしましょう。

まずはルールを「理解」し、次に頻出のものを「暗記」、そして最後に多くの問題で「演習」する。この3ステップが、上達への一番の近道です。

- 書き下し文でひらがなに直すのは主に助詞と助動詞(助字)

- その漢字が文法的な機能を持つ「付属語」かどうかが最大の判断基準

- 名詞や動詞などの意味を持つ「自立語」は漢字のままで書く

- 「不」や「弗」は打消の助動詞で「ず」と書き下す

- 「可」は可能や推量などを表す助動詞で「べし」と書き下す

- 「也」は断定の「なり」や疑問・反語の「か」「や」と書き下す

- 「之」が格助詞「の」や「が」として働く場合はひらがなにする

- 「之」が指示語「これ」や動詞「ゆく」の場合は漢字のままなので要注意

- 「与」が並列の「と」や比較の「と」として働く場合はひらがなにする

- 再読文字は2回目の読みを必ずひらがなで書き下すこと

- 「未だ~ず」「将に~んとす」「宜しく~べし」などが頻出の再読文字

- これらのルールは漢文を日本語の文法で理解するための道しるべ

- 対になるルールとして「置き字は書き下し文に書かない」ことも覚えておく

- 最初は一覧表などを活用して、頻出の助字から覚えるのが効率的

- 最終的には、多くの文章に触れ、練習問題を繰り返し解くことが最も重要

漢文の学習は、地道な努力が実を結びやすい分野です。今回学んだ知識を土台として、ぜひ様々な文章の読解に挑戦してみてください。あなたの学力が向上することを、心から応援しています。