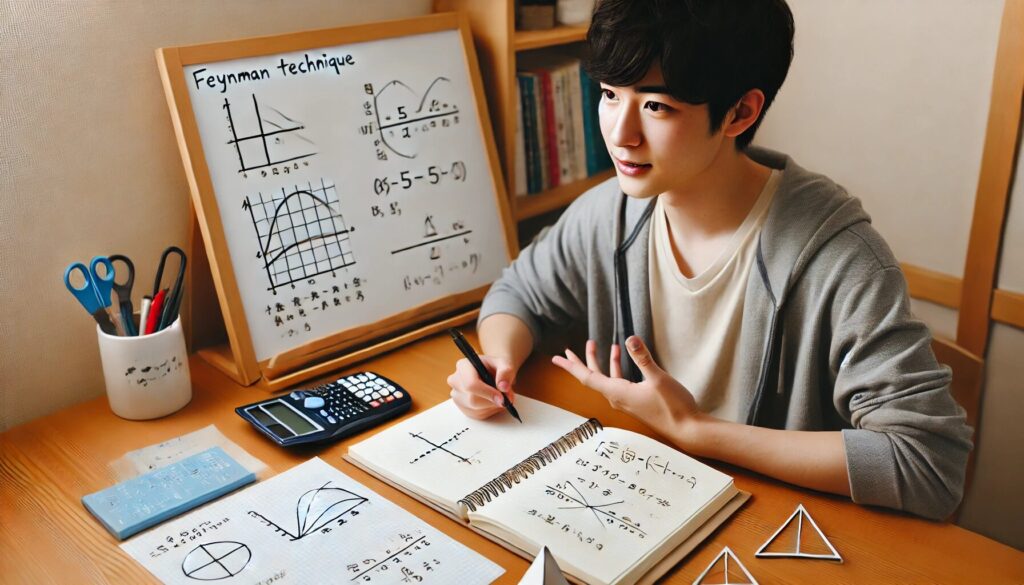

ファインマンテクニック×白紙ノートで記憶力が劇的向上するか徹底解説

ファインマンテクニックは、記憶や理解を深めたい学習者にとって非常に効果的な学習法として注目されています。中でも「白紙ノート」を活用した実践方法は、多くの人が検索しているテーマのひとつです。本記事では、「ファインマンテクニック 白紙ノート」と検索してたどり着いた方に向けて、基本のやり方から、国語へのやり方・数学へのやり方・英語へのやり方など各教科別の具体的な進め方をわかりやすく解説します。

さらに、理科へのやり方や社会へのやり方も取り上げ、それぞれに適した工夫や注意点も紹介。応用編として、アクティブリコールとの組み合わせ方や、インターリービング学習との組み合わせによって得られる学習効果の違いについても詳しくお伝えします。

白紙ノートに「説明する」ことで得られる深い理解を、あなたの勉強にぜひ取り入れてみてください。

- 白紙ノートを使ったファインマンテクニックの具体的なやり方

- 各教科(国語・数学・英語・理科・社会)への活用方法

- アクティブリコールやインターリービング学習との組み合わせ方

- 学習効果を高めるための実践ポイントと継続のコツ

ファインマンテクニックを白紙ノートで学ぶ

- ファインマンテクニックのやり方を解説

- 国語へのやり方と効果的なテーマ

- 数学へのやり方と具体的ステップ

- 英語へのやり方とポイント

- 理科へのやり方はこう進める

- 社会へのやり方の工夫とは

ファインマンテクニックのやり方を解説

ファインマンテクニックとは、「誰かに教えるつもりで学ぶ」ことを通じて、理解を深め、記憶を定着させる学習法です。ポイントは、自分の言葉で説明しようとすることで、知識の曖昧な部分に気づき、そこを補強できる点にあります。

まず、用意するのは白紙か白紙のノートです。そこに学びたいテーマや概念を一番上に大きく書き出しましょう。例えば「光合成」や「一次関数」など、自分が理解したい内容で構いません。その下には、それに関して自分が知っていることをできるだけ平易な言葉で説明していきます。小学生にも伝わるように意識するのがコツです。

書き進めるうちに、「ここは説明できない」「何となく覚えているけど仕組みが言えない」といった部分が出てきます。そこが理解不足のポイントです。そのタイミングで教科書や参考書を見直し、必要な知識を調べ直しましょう。そして、もう一度自分の言葉で書き直すことで、知識がしっかり定着していきます。

こうしたプロセスを何度か繰り返すことで、ただ覚えるだけではなく、「なぜそうなるのか」「どういう意味か」を深く理解できるようになります。これは、試験対策や日常の仕事、プレゼンなど幅広い場面で役立ちます。

ただし、注意点もあります。それは「説明しやすい内容ばかり選ばない」ことです。簡単な内容ばかり繰り返すと、学びが浅くなってしまいます。むしろ、少し難しいと感じるテーマこそ、このテクニックの効果が発揮されやすいのです。

また、文字だけでなく、図や具体例を交えて説明するのも有効です。自分自身が納得できるまで整理し直すことが大切です。

このように、ファインマンテクニックのやり方はシンプルですが、実践することで確かな理解力と説明力が身につきます。学びの質を高めたい方にとって、非常に価値のある方法です。

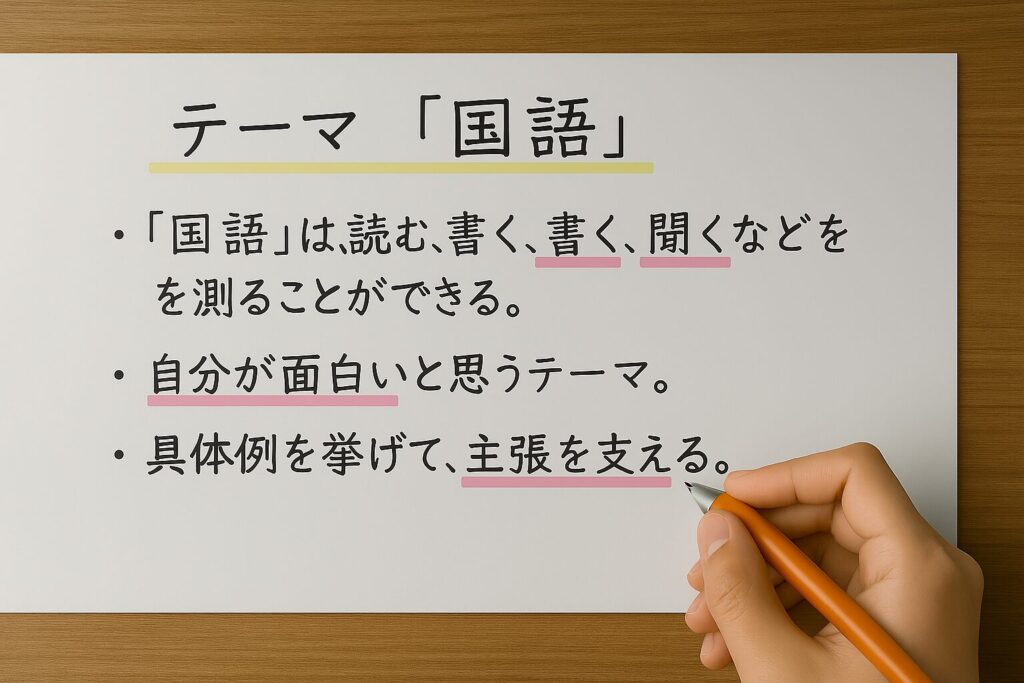

国語へのやり方と効果的なテーマ

国語の学習にもファインマンテクニックは有効です。特に「読解力」や「語彙力」、「文学的表現の理解」など、抽象的な内容が多い教科だからこそ、自分の言葉で説明し直すプロセスが効果を発揮します。

取り組み方はまず、学習した文章の内容や文学作品の要点、文法事項などをテーマに設定します。例えば、「比喩表現とは何か」「物語文と説明文の違い」「作者の主張はどこにあるか」などがテーマとして適しています。

次に、それらの内容を白紙に書き出します。このときのポイントは、なるべく簡単な言葉で、誰かに話すようなイメージでまとめることです。たとえば「比喩とは、ものごとを別のものにたとえてわかりやすくする表現方法です」といった説明を自分なりの言葉で記していきます。

国語では曖昧な理解のまま読み進めてしまいがちですが、この方法を通じて「本当に分かっているか」を確認できます。また、白紙に書いた内容と原文を照らし合わせてみると、自分の理解がずれていた点にも気づけるようになります。

さらに、登場人物の心情や場面の変化を図にして説明する練習もおすすめです。これにより、文章を俯瞰的に捉える力が育まれ、読解力の向上につながります。

ただし注意点として、文学作品においては解釈の幅があるため、模範解答のような正解にこだわりすぎないようにしましょう。自分の視点を持つことも大切な学びです。

このように、国語におけるファインマンテクニックは、理解を深めるだけでなく、自分の読解力や表現力を客観的に見直す機会にもなります。

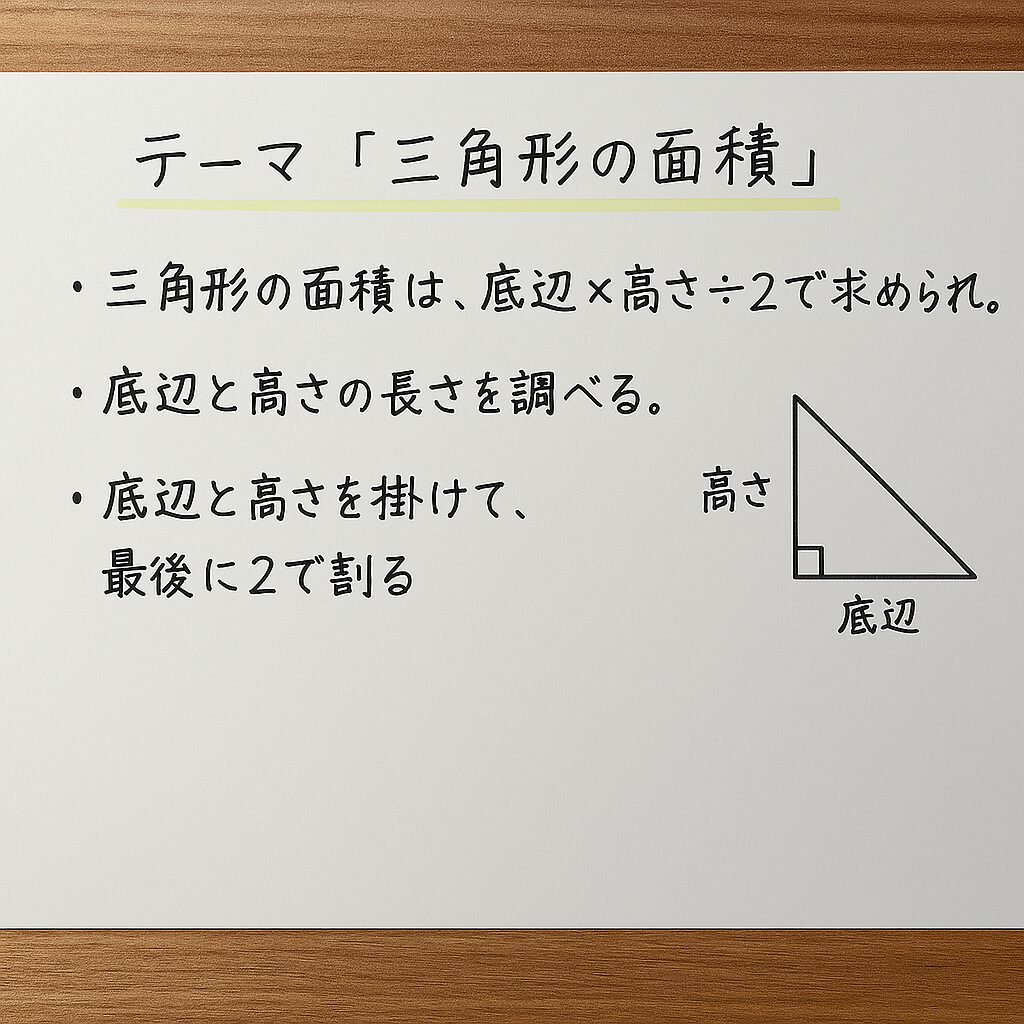

数学へのやり方と具体的ステップ

数学にファインマンテクニックを活用する際は、「公式を覚える」ことではなく、「なぜその公式が使えるのか」を自分の言葉で説明することが鍵になります。単なる暗記ではなく、概念の理解と応用力を育てる学習法として非常に相性が良いのが特徴です。

具体的なステップは以下の通りです。

まず、白紙ノートの上部にテーマを設定します。例えば「一次関数の傾きの意味」や「2次方程式の解の公式の使い方」などが適しています。テーマはなるべく具体的にしておくと、自分の理解が曖昧な点に気づきやすくなります。

次に、そのテーマについて何も見ずに説明を書いてみましょう。途中で手が止まったり、うまく言葉にできなかった箇所は、理解が不十分な部分です。そこが今後の学習の優先ポイントになります。

その後、教科書や解説動画などで該当箇所を確認し、説明に足りなかった要素を補います。補った情報をふまえて、もう一度「誰かに教えるつもり」で説明を書き直してみましょう。

また、数式やグラフを用いることも非常に効果的です。ただし、解き方の手順だけで終わらせず、「なぜこのステップが必要なのか」も書き添えることで、より深い理解につながります。

注意点として、単に問題を解いて終わりにしないことです。計算はあくまで確認の手段であり、説明すること自体が学習の中心です。

このようにして、数学を「理解して説明できる状態」に引き上げることで、応用問題や実力テストにも強くなっていきます。

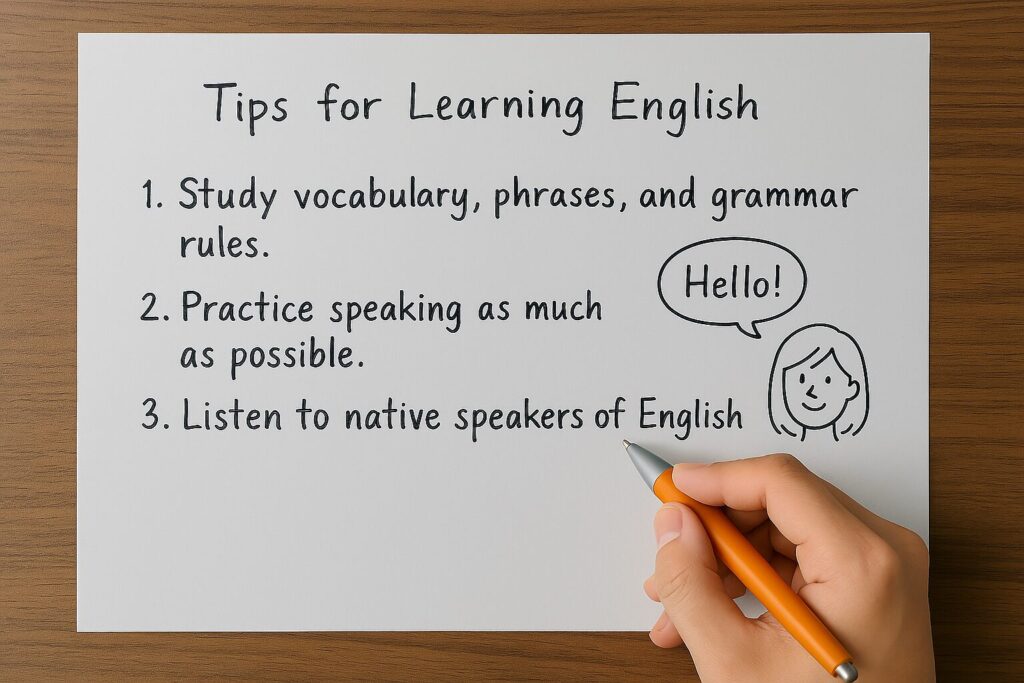

英語へのやり方とポイント

英語にファインマンテクニックを取り入れる場合、重要なのは「構文や文法を使えるようにする」ことです。文法事項や英単語を、自分の言葉でかみ砕いて説明することで、表面的な記憶から実践的な理解へと変えることができます。

まず、白紙ノートの上に学びたいテーマを書きます。たとえば「現在完了と過去形の違い」「関係代名詞の使い方」「makeを使った句動詞」などが具体的なテーマになります。

次に、そのテーマについて知っていることを、自分の言葉で説明していきます。「現在完了は、過去のある時点から今までをつなぐ表現」など、わかりやすいフレーズを使ってみてください。

また、例文を交えることで、実際の使い方がイメージしやすくなります。例えば、「I have lived in Tokyo for five years.」という文を取り上げ、「for five yearsという表現で“今も住んでいる”ことが伝わる」といった具合に解説するのが効果的です。

説明が途中で詰まったり、意味が曖昧になってしまった場合は、その部分を重点的に見直しましょう。そしてもう一度、自分の言葉で説明文を書き直すことで知識の定着が進みます。

英語はとくに「なんとなくわかった気になりやすい」教科です。だからこそ、誰かに教えるつもりで説明することで、自分の理解を明確にすることができます。

注意点として、辞書的な説明ばかりに頼らないことが挙げられます。形式的な定義ではなく、意味や使い方を自分の言葉で再構築することがファインマンテクニックの本質です。

このような方法で学習することで、文法書を読んだだけでは身につかない「使える英語力」が養われていきます。

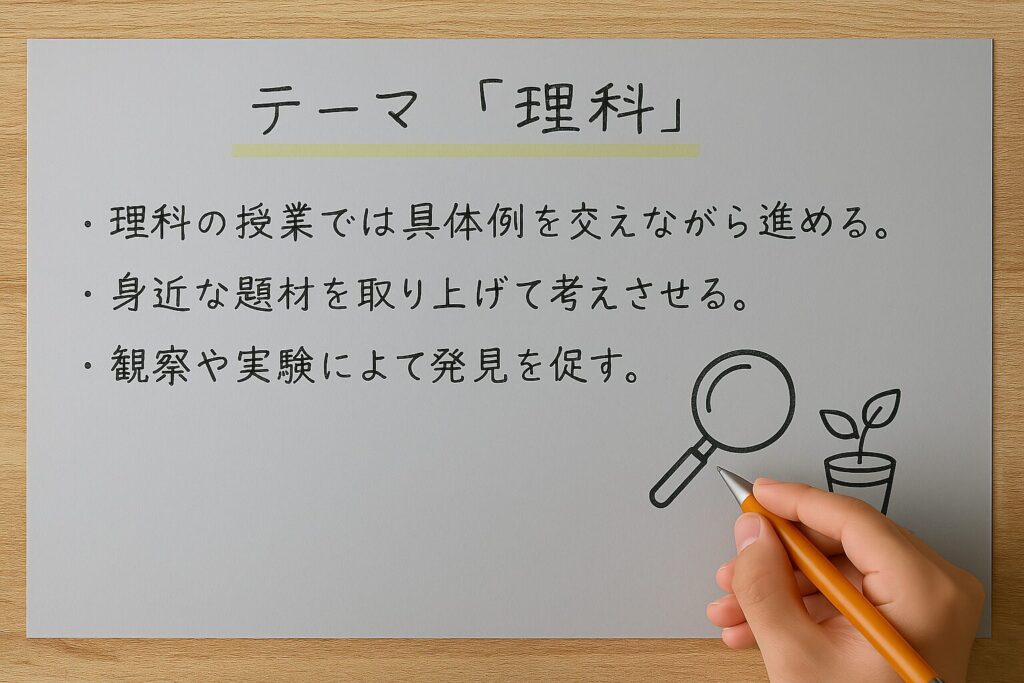

理科へのやり方はこう進める

理科の学習では、用語の暗記や計算だけでなく、現象の仕組みや因果関係を「説明できる状態」にすることが非常に大切です。ファインマンテクニックを取り入れることで、単なる知識から実践的な理解へと深めることができます。

まず、白紙ノートの上にテーマを1つ決めて書きましょう。たとえば「水の状態変化のしくみ」や「光の反射と屈折」など、学んだ内容から1つ選ぶと取り組みやすくなります。

次に、教科書やノートを見ずに、そのテーマについて自分の言葉で説明してみてください。図やグラフが使えるテーマであれば、簡単なイラストを添えて解説すると理解が深まります。たとえば、「水が100℃で沸騰する理由」などを、粒子の動きに例えて説明するとより明確になります。

説明しているうちに、「なんとなく覚えていたけど言葉にできない」という場面に出会うことがあります。そのときは、もう一度資料を見直して、その部分だけを復習しましょう。復習後は再び白紙に説明を書き直すことで、理解の穴をしっかりと埋めることができます。

注意点としては、言葉だけで済ませようとせず、図解や例え話を積極的に使うことです。理科は視覚的な理解が効果的な分野なので、白紙をフルに使って表現することが求められます。

このように、理科へのファインマンテクニックは「自分の言葉で科学を語る力」を養う訓練になります。テスト対策はもちろん、探究活動や実験レポート作成にも役立つスキルです。

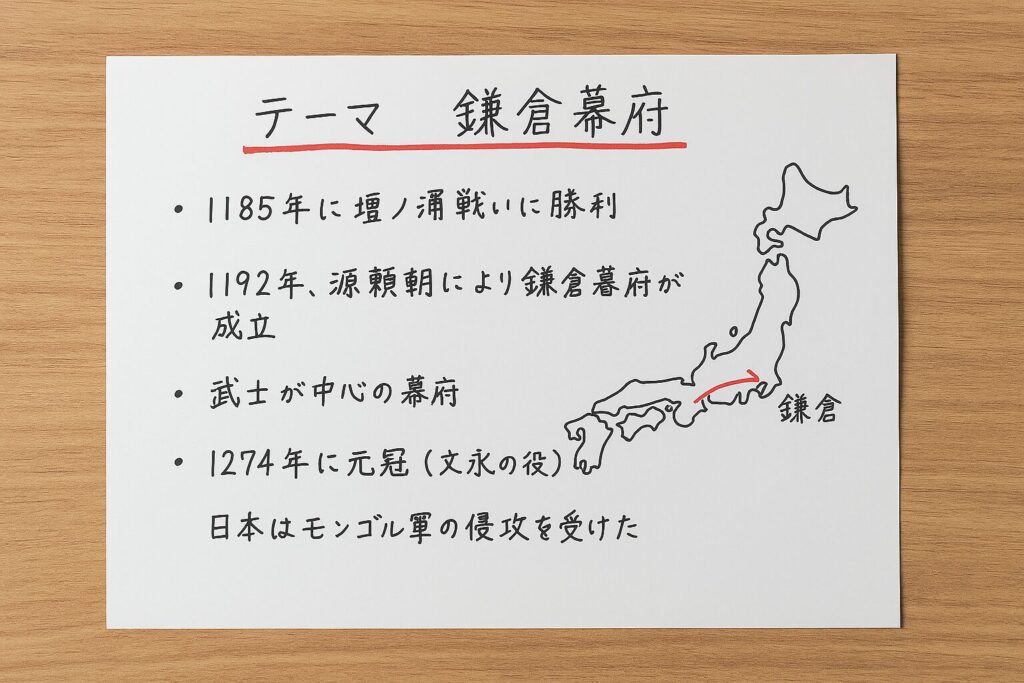

社会へのやり方の工夫とは

社会科目では、「ただの暗記」に頼らない勉強法が記憶の定着に直結します。ファインマンテクニックを使うことで、用語や年号の背景まで含めた“理解型”の学習に変えることができます。

まず、白紙ノートの最上部にテーマを書きます。例えば「鎌倉幕府の成立」「憲法改正の手続き」「世界遺産の役割」など、範囲を絞ることで説明しやすくなります。

次に、自分の言葉でそのテーマを解説してみてください。このとき、単に「〇年に〇〇が起きた」と書くのではなく、「なぜその出来事が起きたのか」「それが何を変えたのか」まで掘り下げて説明するのがポイントです。例えば、「鎌倉幕府は、武士が政治の主導権を握る初めての政権だった」と自分なりに要約するだけでも、理解は大きく深まります。

さらに、地理や公民のようにデータや制度を扱う単元では、図表や箇条書きを使って整理しながら説明するのも効果的です。特に「どうつながっているか」を意識して書き出すと、知識同士の関連性が見えてきます。

工夫したいのは、単元同士の比較です。「江戸時代と明治時代の税制度の違い」「国会と内閣の役割の違い」など、共通点と相違点を自分の言葉で説明する練習を取り入れると、より記憶に残りやすくなります。

ただし注意すべきは、定義の丸暗記に終始しないことです。自分で説明してみて意味が理解できていない場合は、表面的な記憶にとどまっている可能性が高いからです。

社会は覚えることが多いからこそ、「なぜそうなるのか」を意識した説明が大きな学習効果を生みます。ファインマンテクニックを活用することで、記述問題や資料読み取りにも対応できる思考力が身につきます。

白紙ノートで極めるファインマンテクニック

- アクティブリコールとの組み合わせ方

- インターリービング学習との併用効果

- ファインマンテクニックの口コミ・感想レビュー

- 成績アップに直結する使い方まとめ

- 習慣化のコツと継続のヒント

アクティブリコールとの組み合わせ方

ファインマンテクニックとアクティブリコールを組み合わせることで、「覚える」と「説明する」という2つのアウトプット型学習が強力に連携します。それぞれに違った役割があるため、意識的に使い分けることが重要です。

まず、アクティブリコールは「何も見ずに思い出す」ことに特化した学習法です。英単語や用語、公式など、記憶の再生を繰り返すことで、記憶の定着を図ります。一方でファインマンテクニックは、「思い出した内容を誰かに教えるつもりで説明する」プロセスに重点が置かれています。

これを効果的に組み合わせる手順は以下の通りです。

- まず、対象のテーマや用語について、アクティブリコールを行います。例えば、白紙に「酸化とは?」と書いて、その場で答えを思い出してみましょう。

- 答えを出したら、次はファインマンテクニックの出番です。「酸化」を小学生に説明するつもりで、なぜ起こるのか、身近な例(鉄がさびるなど)を使って紙に書き出してみます。

- もし説明が途中で止まったり、具体例が出てこなかった場合は、その部分だけを復習しましょう。アクティブリコールの反復で記憶を呼び起こしつつ、ファインマンテクニックで理解の深さをチェックする、という流れが理想的です。

このように使えば、単に記憶するだけでなく、「自分の言葉で再構成できる知識」へと変えることができます。

注意点として、両者を同時にやろうとすると混乱することがあります。まずはアクティブリコールで情報を引き出し、その後にファインマンテクニックで整理・説明するという順序を意識しましょう。

こうして段階的に学習を進めることで、試験での再現性も高まり、知識が長期的に定着しやすくなります。

インターリービング学習との併用効果

ファインマンテクニックとインターリービング学習(交互学習)を組み合わせると、学習の「応用力」や「判断力」が飛躍的に高まります。特に複数の分野や単元を扱う場面で、その効果が発揮されます。

インターリービングとは、異なる種類の学習内容を交互に行う方法です。たとえば、英語→数学→理科と切り替えて勉強することによって、問題を解く前に「何を使うべきか」を考える力が鍛えられます。

この手法にファインマンテクニックを加えると、以下のような相乗効果が得られます。

まず、それぞれの科目や単元について白紙ノートに説明を書き出す際、毎回異なる内容を扱うことで思考の柔軟性が高まります。たとえば午前に「関数のグラフ」を、午後に「英語の受動態」を説明してみるなど、異なる論理構造を交互に扱うことで、理解力に広がりが出てきます。

さらに、インターリービングによって「次はどの単元?」と切り替えるたびに脳が混乱を感じ、それが「理解しよう」とする集中力を生み出します。その状態でファインマンテクニックを使うと、より深いレベルで情報を整理しようとするため、記憶への定着も強まります。

ただし、注意点としては「順番に慣れすぎない」ことです。毎回同じ順序で学習してしまうと、効果が薄れていきます。日によってテーマや順番を変え、予測できない構成にするのが効果的です。

このように、インターリービング学習で幅広い知識の土台をつくり、ファインマンテクニックで理解と定着を深めることで、実戦でも応用が利く学習が可能になります。試験や実務での「使える知識」を手に入れるには、この組み合わせは非常におすすめです。

ファインマンテクニックの口コミ・感想レビュー

ファインマンテクニックは、学習者から多くの肯定的な評価を受けている学習法です。特に「理解力が上がった」「思い出しやすくなった」といった声が目立ちます。SNSや教育系メディアなどでもその有用性はよく取り上げられており、学生から社会人まで幅広く支持されています。

例えば、高校生の声では「今までは覚えた気になっていたが、白紙に書き出してみたら説明できなかった。自分がわかっていない部分に気づけてよかった」という意見があります。これは、ファインマンテクニックの本質である「わかったつもりを崩す力」がうまく働いた例です。

また、資格試験を受けた社会人からは、「講義を聞いただけでは理解できなかった内容が、自分で説明してみるとスッと頭に入った」というレビューも見られます。このように、自らアウトプットする工程が学びを整理する手助けになっていることが伺えます。

一方で、「慣れるまでに時間がかかった」「つい白紙に向かうのを後回しにしてしまう」といった声も少なくありません。最初は手間に感じることもありますが、継続することで効果が高まるため、習慣化がカギになるようです。

こうした実体験に基づくレビューを見ると、ファインマンテクニックは「難しいけれど効果は大きい」と評価されている学習法であることがわかります。

成績アップに直結する使い方まとめ

ファインマンテクニックを使って成績アップを目指すには、「目的を持った使い方」と「反復」を意識することが重要です。ただ説明を書くだけでは成果につながりにくく、内容の選び方や使うタイミングがカギになります。

まず効果的な使い方の第一歩は、「テストに出そうなテーマを絞る」ことです。たとえば数学なら「平方根の意味」、英語なら「関係代名詞の使い分け」など、出題頻度が高い内容を優先的に扱います。これにより、学習の成果がそのままテストに反映されやすくなります。

次に、「説明+確認」のサイクルを必ず行いましょう。白紙に説明を書いたあと、自分で読み返し、「誰かに読ませても意味が通じるか?」という視点でチェックします。ここで誤解や理解不足に気づけると、復習がより効率的になります。

また、同じテーマでも少し時間をおいて繰り返すと、定着率が上がります。これは分散学習と同じ原理で、ファインマンテクニックに取り入れることで記憶の維持が強化されます。

注意したいのは、「時間をかけすぎないこと」です。1回の学習にこだわりすぎると継続が難しくなるため、短時間で1テーマをまとめる練習を重ねる方が効果的です。

このように、戦略的に使えば、ファインマンテクニックは成績アップに直結する力を持っています。

習慣化のコツと継続のヒント

ファインマンテクニックを学習習慣として定着させるには、「環境づくり」と「ルール化」がとても有効です。内容が少し手間に感じる分、続ける仕組みを先に作ってしまうのがポイントです。

まず意識したいのは「毎日やる時間を固定すること」です。たとえば「寝る前の10分」「学校から帰ってすぐの15分」など、行動とセットでタイミングを決めると自然と習慣になります。

次に、「白紙1枚ルール」を取り入れてみてください。1日1テーマを白紙1枚に書き出すだけでOKと決めておくことで、ハードルが下がり、継続しやすくなります。完璧を目指すのではなく、「今日も1枚書いた」と思えることが自信につながります。

また、テーマに困ったときは、テスト範囲の見出しや授業ノートのタイトルを使うのも有効です。いちいち内容を考える必要がないため、無駄なエネルギーを省くことができます。

さらに、週に1回程度は「振り返りの日」を作り、過去の白紙ノートを見直すと達成感が得られます。自分の成長が見えることで、継続へのモチベーションも上がるはずです。

一方で、習慣化には「飽き」や「面倒くささ」もつきものです。そんなときは、図を描いてみたり、誰かに説明する音声を録音してみたりと、形式を変えることでリフレッシュできます。

このように、ファインマンテクニックを無理なく習慣化するには、自分の生活に合わせた「軽さ」と「仕組み」が鍵になります。始めるよりも、続ける工夫を重視しましょう。

ファインマンテクニック:白紙ノートで学ぶ効果と実践のまとめ

- 白紙ノートにテーマを書くことで思考が整理されやすくなる

- 自分の言葉で説明することで理解の曖昧さに気づける

- 書き出すことで記憶が短期から長期に移行しやすくなる

- 国語では読解や表現の理解を深めるのに役立つ

- 数学では公式や概念の「なぜ」を説明できるようになる

- 英語では構文や文法の使い分けが明確になる

- 理科では現象や因果関係を図とともに可視化できる

- 社会では用語や出来事の背景を深く理解しやすくなる

- アクティブリコールと併用すると記憶と理解を同時に高められる

- インターリービング学習と組み合わせると応用力が向上する

- 説明の中でつまずいた箇所が次の学習課題として明確になる

- 図解や例えを用いると理解の深度が一段と高まる

- 学びに能動性が生まれ、自律的な学習習慣が身につく

- テストや記述問題への対応力が実感できるほど伸びる

- 難しいテーマに挑戦することで思考力そのものが鍛えられる

ファインマンテクニックは理解を進めるために使える最高の勉強法の1つです。ぜひつかってみてください。

\効率的な勉強法のまとめはこちら/