大学受験の国語勉強法|現代文の成績が伸びる秘訣

大学受験の国語勉強法、とりわけ現代文の対策について、多くの受験生が「どうすれば成績が上がるのかわからない」という深刻な悩みを抱えています。現代文は、私たちが日常的に使う日本語で書かれているからこそ、「特別な勉強は不要」「なんとなくでも解けるはず」と錯覚しがちです。

しかし、その思い込みこそが、成績が伸び悩む最大の落とし穴なのです。実際には、論理に基づいた正しい勉強法を知らない限り、いくら時間を費やしても安定した高得点を取ることはできません。

「現代文は勉強しても一向にできるようにならない…」「一体いつから本格的に受験対策を始めれば間に合うの?」「書店には参考書や問題集が溢れているけれど、本当に自分に合っていて、かつ効果のあるものはどれ?」「そもそも、文章を全部読んでから解くべきか、設問を先に読むべきか、効率的な解き方の手順が知りたい」。このような具体的かつ切実な疑問や不安が、あなたの頭の中を駆け巡っているのではないでしょうか。

現代文の勉強法で大学受験を成功に導くためには、センスや感覚といった曖昧なものに頼るのではなく、論理的な読解力と的確な解答力という、再現性のあるスキルを身につけることが不可欠です。この記事では、あなたのそんな悩みを根本から解決するために、明日からすぐに実践できる具体的な勉強法を、段階的かつ徹底的に解説していきます。

成果につながる大学受験国語勉強法の基礎

現代文、勉強してもできない原因とは?

現代文の成績が思うように伸びないのには、いくつかの明確な理由が存在します。多くの受験生が「毎日勉強しているのに…」と感じながらも、実は非効率的で間違った方法を無意識に繰り返しているケースが少なくありません。その根源的かつ最も大きな原因は、本文を「なんとなく」という雰囲気や感覚で読んでしまうことにあります。

私の生徒にもセンスが良い子ほど、こういった事態に陥りがちになっています。

「筆者はたぶん、こういうことが言いたいんだろう」「この言葉は、なんとなくこんな意味だろう」という感覚的な読解は、たまたま自分の知っているテーマや読みやすい文章が出題された際には通用するかもしれません。しかし、少しでも専門的で難解な文章や、自分にとって馴染みのないテーマが出題されると、途端に文章の内容が頭に入ってこなくなり、設問に手も足も出なくなります。これこそが、模試の成績が良かったり悪かったり、点数が安定しない最大の要因なのです。

「感覚頼りの読解」の深刻な危険性

感覚で問題を解く癖がついてしまうと、たとえ間違えたとしても「なぜ間違えたのか」という原因を論理的に分析することができません。「今回は文章との相性が悪かった」といった曖昧な理由で片付けてしまいがちです。そのため、自身の思考の弱点を修正する機会を失い、同じようなミスを何度も繰り返し、学習効果がほとんど得られないという深刻な悪循環に陥ってしまいます。

また、問題を解いた後に解説をしっかり読まず、正解の番号を確認するだけで終わらせてしまう「解きっぱなし」も、成績が伸びない受験生に共通する典型的なパターンです。現代文の学習の本当の価値は、なぜその答えになるのか、その論理的な根拠を本文中から探し出し、自分の思考プロセスと比較検討する「復習」にあるのです。

さらに、読解の基盤となる基本的な語彙力や漢字力の不足も、読解の精度を大きく下げる見過ごせない原因となります。言葉の意味を正確に、かつ瞬時に理解できていなければ、筆者の緻密な論理展開や、登場人物の繊細な心の動きを正しく捉えることは到底不可能なのです。

現代文勉強法で大学受験を制する

大学受験の現代文という科目を完全に攻略するためには、「読解力」と「解答力」という、密接に関係しつつも本質的には異なる2つの力を、車の両輪のようにバランスよく鍛え上げる必要があります。多くの受験生はこれらを混同して捉えがちですが、それぞれのスキルを意識的に分けてトレーニングすることが、効率的な成績アップにつながります。

「読解力」とは、一言で言えば、文章に書かれている情報を正確にインプットする力のことです。筆者が最も伝えたい中心的な主張(主題)は何か、その主張を支えるための具体例はどのような役割を果たしているのか、そして文と文、段落と段落はどのような論理関係(逆説、因果、対比など)で結ばれているのかを、客観的に把握するスキルを指します。これを鍛えるには、後述する語彙力の強化はもちろんのこと、文章全体の構造を意識しながら読むマクロな視点(広い視点)が非常に有効です。

一方で「解答力」とは、インプットした情報を基に、設問の要求に対して的確な形でアウトプットする力です。たとえ本文の内容を完璧に理解できていたとしても、設問が「理由」を問うているのに「結果」を答えてしまったり、選択肢に含まれる巧妙な引っかけ(本文にない情報、言い過ぎな表現など)を見抜けなかったりしては、得点には結びつきません。

選択肢問題であれば、正解の根拠を明確に指摘し、他の選択肢がなぜ誤りなのかを論理的に説明できる力、記述問題であれば、解答に必要な要素を本文中から過不足なく抽出し、指定された字数内で論理的に再構成する力が求められます。

「読解力」と「解答力」を自己分析する習慣

問題を間違えたとき、その原因を振り返ることが重要です。「本文の内容そのものが理解できなかった(読解力の問題)」のか、それとも「本文は理解できたが、設問の意図を汲み取れなかったり、選択肢を吟味しきれなかったりした(解答力の問題)」のかを自己分析する癖をつけましょう。自分の弱点がどちらにあるのかを正確に把握することで、今後重点的に取り組むべき対策が明確になります。

このように、大学受験の現代文勉強法においては、まず文章を正確に読み解くインプットとしての「読解力」を鍛え、次にそれを設問に合わせて適切に表現するアウトプットとしての「解答力」を磨く、という二段階のプロセスを意識することが、確実な成績アップへの最短ルートとなるのです。

語彙力と漢字力が成績を左右する

現代文の読解という知的作業における、全ての土台となるのが揺るぎない語彙力と漢字力です。これらの力が不足している状態は、いわば解像度の低いモニターで複雑な映像を見ようとしているようなものです。

評論文で頻出する抽象的な概念語(例:イデオロギー、アナロジー、パラダイム)や、小説の細やかな心情を描写する言葉(例:安堵、寂寥、焦燥)の意味を知らなければ、文章が伝えようとしている情報の大部分がぼやけてしまい、筆者の意図を正確に捉えることはできません。

例えば、「この事象を普遍的なレベルにまで敷衍して考えると…」という一文があったとします。「敷衍(ふえん)」という言葉の意味が分からなければ、この文が「個別の事柄を押し広げて説明する」という重要な転換点であることが理解できず、後の論理展開を見失ってしまう可能性があります。

「なんとなくわかる」という状態は、実は「わかっていない」のと同じです。ぜひ、評論文キーワード集などを活用し、一つひとつの言葉を「自分の言葉で他者に説明できる」レベルまで引き上げることを目指してください。この地道な作業が、文章の見える世界を一変させます。

漢字の学習も同様に、単なる知識問題対策以上の重要な意味を持ちます。漢字は、それ自体が意味を持つ表意文字であり、熟語の意味を推測する上での強力な手がかりとなります。

文化庁が定める「常用漢字表」は、公的な文章における漢字使用の目安であり、ここに示された漢字の読み書きと意味を習得することは、現代社会で文章を読み解く上での基礎体力と言えるでしょう。語彙力と漢字力の強化は、一朝一夕に成し遂げられるものではありません。毎日少しずつでも良いので、学習を継続し、何度も繰り返し触れることが何よりも大切です。

語彙力・漢字力を定着させる具体的な学習ステップ

まず、大学受験に特化した漢字・語彙の参考書を1冊選び、それを最後までやり遂げることを目標にしましょう。学習の際は、単に単語と意味を1対1で暗記するのではなく、必ず掲載されている例文の中で「その言葉がどのような文脈で、どのようなニュアンスで使われているか」を確認することが重要です。例文ごと音読したり、自分でその単語を使った短文を作成してみたりすることで、記憶への定着率は飛躍的に高まります。

この地道な努力が、文章を読むスピードと正確性を向上させるだけでなく、記述問題での表現の幅を広げることにもつながり、結果的に現代文全体の成績を大きく底上げしてくれるのです。

語彙力は意外と思われるぐらい現代文の成績を左右します。現代文の読み方や書き方がわかっているのに成績があがらないのは、ここに原因があるかもしれません。

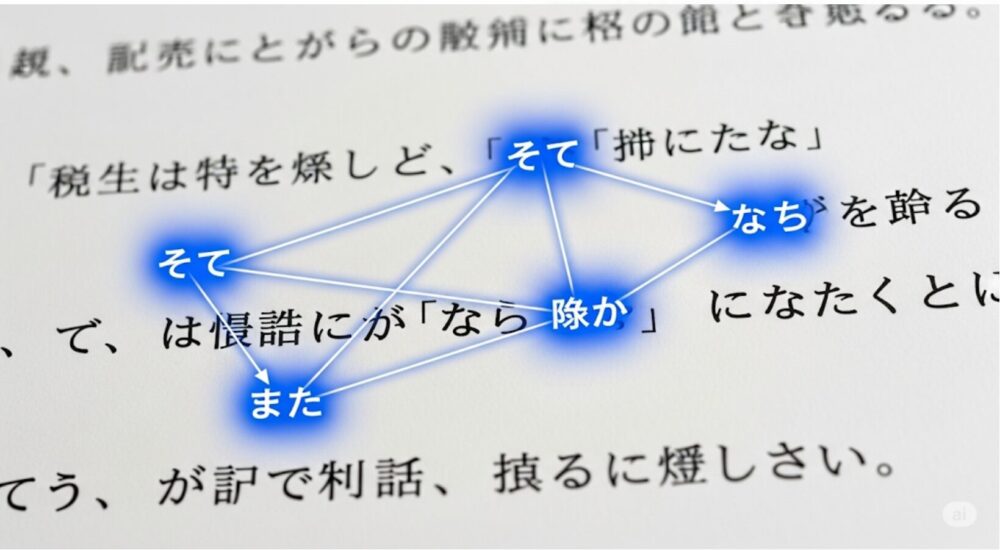

接続詞に注目するだけで読解力アップ

複雑に入り組んだ文章の論理構造を、まるで地図を読み解くかのように素早く、かつ正確に把握するために、非常に有効なテクニックがあります。それが、接続詞に注目することです。接続詞は、文と文、あるいは段落と段落の関係性を示す「交通標識」のような役割を果たしており、筆者の思考の道筋を明らかにしてくれます。

まずは、実際の短い文章で接続詞がどのように機能するのかを見てみましょう。

【実践例】接続詞の働きを理解する

<例文>

多くの人々は、幸福を物質的な豊かさの中に見出そうとする。高価な車や広い家を持つことが成功の証だと考えられている。しかし、真の幸福は、そのような外面的な要素だけで測れるものではない。つまり、家族や友人との良好な人間関係や、自己実現への情熱こそが、人生の満足度を高める上でより重要なのだ。

<思考プロセスの実例>

この文章を読むとき、「しかし」という逆接の接続詞に注目します。この一語があることで、「物質的な豊かさに関する一般的な考え」と「筆者が考える真の幸福」が明確に対比されていることが瞬時に分かります。そして、その後に続く「つまり」という接続詞は、直前の「外面的な要素だけではない」という主張を、より具体的に「人間関係や情熱が重要だ」と言い換え、結論づけています。このように、接続詞を道しるべに追うだけで、文章の骨格が簡単に見えてくるのです。

筆者が文章全体を通じて最も伝えたい核心的な「主張」はどこにあるのか。その主張を読者に納得させるための具体的な「具体例」はどこに書かれているのか。あるいは、自らの主張を際立たせるために提示された「対立意見」はどれか。これらを接続詞を手がかりに見抜くことで、文章のどこを精読し、どこを流し読みすべきかの強弱をつけられるようになり、読解の効率を劇的に改善できます。

特に大学入試で重要となる接続詞の働きをいくつか見てみましょう。

| 接続詞の働き | 代表的な接続詞 | 注目するポイントと役割 |

|---|---|---|

| 逆説 | しかし、だが、けれども、ところが | その後に筆者の本音や主張が来ることが極めて多い。文章の流れを転換させる最重要のサインです。 |

| 言い換え・要約 | つまり、要するに、すなわち、換言すれば | 前の複雑な内容を、より端的で分かりやすい言葉にまとめています。筆者の主張を凝縮した部分であることが多いです。 |

| 具体例・例示 | 例えば、具体的には、いわば | 抽象的な主張を、読者がイメージしやすい具体的な事例で説明している部分です。主張と具体例をセットで理解することが重要です。 |

| 因果関係 | なぜなら、だから、その結果、ゆえに | 「原因」と「結果」の論理的な結びつきを示します。特に「なぜなら」の後には理由が、「だから」の後には結論が来るため、理由説明問題の直接的な根拠になりやすいです。 |

| 対比・並立 | 一方、また、および、ならびに | 二つ以上の事柄を比べたり、並べたりする際に使われます。何と何が対比されているのかを明確にすることで、筆者の論点がクリアになります。 |

文章を読む際に、これらの接続詞が出てきたら、意識的に丸で囲んだり、線を引いたりするなど、マーキングする癖をつけることを強くおすすめします。最初は少し手間がかかると感じるかもしれませんが、この訓練を繰り返すことで、次第に無意識レベルで文章の構造を立体的に捉えながら読めるようになります。その結果、読解のスピードと精度が格段に向上することは間違いありません。

「解きっぱなし」にしない復習の習慣

現代文の学習において、演習量を増やすこと以上に成績の伸びを大きく左右する要素があります。それが、一問一問と真摯に向き合う「復習」の質と深さです。多くの受験生が陥りがちな最大の過ちは、問題を解いて丸付けをし、間違えた問題の解説を一度さっと読むだけで学習を終えてしまう「解きっぱなし」の状態です。

これでは、なぜ自分がその解答を選んでしまったのか、そして正解に至るためにはどのような思考プロセスが必要だったのかを深く検証する貴重な機会を失ってしまいます。まずは、ありがちな復習の失敗例と、理想的な復習の形を比べてみましょう。

ありがちな復習の失敗例

・間違えた問題の答えが「エ」であることを確認し、赤ペンで正解を書き写して終わり。

・解説を読んで「なるほど、これが答えか」と納得した気になって、すぐに次の問題へ進んでしまう。

【実践例】理想的な復習ノート

【問題】問3(設問内容を簡潔に書く)

【自分の解答】ウ

【正解】エ

【自分の思考プロセス】

なぜ「ウ」を選んだか? → 本文の〇行目に似たような表現があったから。「なんとなく」これが一番しっくりくると感じた。

【正解の根拠】

正解である「エ」の根拠は、本文の△行目。「しかし」という逆説の接続詞の直後に書かれている筆者の中心的な主張そのものだった。

【誤答の分析】

では、なぜ「ウ」はダメなのか? → 吟味すると、傍線部の「理由」ではなく、その「結果」として生じた事象を説明している。設問の要求(理由を聞いている)とズレているため、誤り。

【次への教訓・一般化】

理由説明問題では、傍線部の前後にある因果関係を示す接続詞(なぜなら、だから等)にまず注目する。また、選択肢の内容が本文と合っていても、設問の要求とズレていないかを必ず確認する。

このように、自分の思考の癖と、正解に至るための論理的な道筋を言語化して比較検討することが、本当の意味での「復習」です。このプロセスを面倒がらずに実行できるかどうかが、学力向上の分水嶺となります。

この具体的なイメージを持った上で、理想的な復習のステップを改めて確認しましょう。

学力を飛躍させる理想的な復習の4ステップ

- 自分の思考プロセスの客観的な再現:「なぜ自分はこの選択肢を選んだのか?」を自問し、解答の根拠とした本文の箇所や、判断の決め手となったポイントを、もう一度言語化してみます。

- 解説の徹底的な精読と根拠の照合:解説を読み、正解の根拠が本文のどの部分に、どのように書かれているのかを正確に確認します。そして、自分が考えた根拠と、解説が示す根拠との「ズレ」はどこにあるのかを明確に把握します。

- 誤答選択肢の完璧な分析:なぜ他の選択肢は明確に間違いなのか、その理由を一つひとつ具体的に検討します。「本文に全く書かれていない」「本文の内容と逆のことを言っている」「一部は合っているが、重要な部分で言い過ぎている」など、選択肢が誤りである理由をパターン化して言語化する訓練を行います。

- 思考プロセスの抽象化と一般化:最後に、「次からこういうパターンの問題が出たら、〇〇に注意しよう」という形で、今回の学びを次に活かせる普遍的な「教訓」として自分のルールブックに加えます。

ここで特に強調したいのは、たとえ正解した問題であっても、自信がなかったものについては、間違えた問題と同様に徹底的な復習を行うことです。「なんとなく」で選んで偶然正解した問題は、あなたの実力ではありません。次に同じ問題が出ても再び正解できる保証はなく、弱点として放置されているのと同じです。自信を持って「論理的に考えて、これ以外の選択肢はありえない」と他者に説明できるレベルまで、解答の根拠を突き詰める習慣をつけましょう。

復習は、地味で少し面倒に感じる作業かもしれません。しかし、たった1問の良質な復習から得られる学びは、新たに10問を解きっぱなしにするよりも、はるかに価値があるのです。この丁寧な作業を厭わない人こそが、最後に大きく飛躍します。

現代文はいつから本格的に始めるべきか

「現代文の本格的な受験勉強は、一体いつから始めればいいのだろうか?」これは、多くの受験生とその保護者が抱く共通の疑問です。結論から言うと、できるだけ早く、理想を言えば高校1年生の段階から「受験につながる学習」を意識し始めることが、大きなアドバンテージにつながります。

もちろん、高校3年生になってから集中的な演習を始めることでも、ある程度の得点力向上は可能です。しかし、評論文を論理的に読み解くために必要な背景知識や語彙力、そして文章の構造を素早く把握する読解の基礎体力は、付け焼き刃の学習では決して身につかない、時間のかかるものです。学年ごとに適切な目標を設定し、焦らず段階的に実力を養成していくことが、結局は最も確実な道となります。

学年別・現代文学習のロードマップ

高校1年生:【基礎体力の養成期】

この時期は、まず高校レベルの語彙に慣れることが最優先です。学校で配布される漢字・語彙の小テストに真剣に取り組み、一つでも多くの言葉を吸収しましょう。また、定期テストの勉強においても、ただ暗記に頼るのではなく、教科書に掲載されている文章を丁寧に読み込み、「この段落は何を言っているのか」を一行で要約する練習をしてみてください。この「自分の言葉でまとめる」という作業が、読解力の素晴らしい基礎トレーニングになります。

高校2年生:【勉強法の確立期】

基礎的な語彙学習を継続しつつ、週に1題程度のペースで、市販の問題集などを使い「初見の文章」を読む演習を始めるのに最適な時期です。ここでの目標は、高得点を取ることよりも、自力で問題を解き、解説を読んで復習するという「学習サイクル」を確立させることです。この時期に、自分に合った参考書やノートの取り方、復習の方法といった「自分なりの型」を見つけられると、3年生になってから精神的に余裕を持って本格的な演習に入れます。

高校3年生:【実践力の完成期】

英語や理科・社会といった暗記要素の強い科目に時間が割かれがちになり、現代文の学習は後回しにされがちです。しかし、読解力はブランクが空くと驚くほど簡単に衰えてしまいます。大切なのは、たとえ短時間でも良いので、学習を完全に中断しないことです。週に1〜2題のペースで演習を続け、読解の感覚を常に研ぎ澄ませておくことが重要です。夏以降は、志望校の過去問に本格的に取り組み始め、出題形式や時間配分に身体を慣らしていきましょう。

現代文の学習を通じて培われる論理的思考力や情報整理能力は、他教科の成績向上にも間違いなく良い影響を与えます。教科書や参考書の解説文を正確に読み取る力は、全ての学習の基盤となるからです。決して軽視せず、早期から計画的に学習を進めていきましょう。

実践で差がつく大学受験国語勉強法

解き方は全部読んでから?正しい手順

現代文の問題を解く際の手順、つまりアプローチの方法には、いくつかの代表的なスタイルが存在します。多くの受験生が迷うのが、「まず文章を全部じっくり読んでから設問に取り掛かるべきか」、それとも「先に設問に全て目を通してから、それを念頭に置いて文章を読むべきか」という点でしょう。

結論として、どちらか一方の方法が絶対的に優れているということはなく、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、自分の性格や、制限時間、問題の形式によって最適な手順を使い分けるのが賢明です。

ただ、どのような手順を選ぶにせよ、決して忘れてはならない大原則があります。それは、「全ての解答の根拠は、筆者の主観や自分の知識ではなく、必ず本文の中に客観的な形で存在している」ということです。

【王道】先に文章全体を読むアプローチ

メリット:まず本文全体を読み通すことで、筆者の中心的な主張や文章全体の論理構成、テーマといった「森」を把握した上で、個々の設問という「木」を見ることができます。そのため、部分的な表現に惑わされて文脈から外れた大きな誤読をしてしまうリスクを大幅に減らせます。特に、論旨が複雑に展開される難解な評論文では、全体像を掴んでからの方が、個々の設問に対する解答の精度は高まる傾向にあります。

デメリット:一度文章全体を読んだ後、設問を解く際に、再度本文の該当箇所を探し直すという手間が発生します。文章の内容を正確に記憶しておく負担が大きく、時間的な制約が厳しい試験では、焦りから非効率になる可能性があります。

【時短】先に設問に目を通すアプローチ

メリット:設問を先に読むことで、「何が問われているのか」をあらかじめ把握し、文章のどこに注意して読めばよいのか、いわば「アンテナ」を立てながら本文を読むことができます。解答の根拠となりそうな箇所にマーキングしながら読み進められるため、効率的に解答の根拠を見つけやすいです。特に共通テストのように、膨大な情報量と厳しい時間制限の中で戦う試験では、有効な戦略となる場合があります。

デメリット:設問で問われている部分的な情報に意識が向きすぎるあまり、文章全体の大きな論旨や筆者の最も言いたいことを見失ってしまう危険性があることです。部分的な読解に終始してしまい、文脈を無視した解答を選んでしまうリスクが伴います。

個人的におすすめしたいのは、これらの中間的なアプローチです。まず、段落ごとの要旨を掴むように意識しながら、文章全体を一度、速やかに読み通して大まかな流れとテーマを把握します(これを「サーベイ・リーディング」と呼びます)。その後、一問ずつ設問を読み、その都度、本文の関連箇所に戻って、今度はじっくりと精読して解答の根拠を固める方法です。これにより、全体把握と効率性を両立させやすくなります。

最終的には、過去問や問題集を使った演習の中で、いくつかの方法を実際に試してみて、自分が最も正確に、かつスピーディーに解ける「自分だけの最適な手順」を確立することが大切です。

レベル別・現代文のおすすめ参考書

現代文の学習を効果的に進める上で、自分の現在の実力と目的に合った参考書を選ぶことは、羅針盤を持って航海に出るのと同じくらい非常に重要です。やみくもに評価の高い参考書に手を出すのではなく、自分の立ち位置を客観的に把握し、無理のないレベルから一歩ずつ進んでいくことが、挫折せずに実力を伸ばすための最大のコツです。

現代文の参考書は、大きく分けて以下の3つのタイプに分類できます。

参考書の3タイプ

- 読解法・解法系:文章の読み方や設問の解き方といった「方法論」を学ぶ参考書。学習の初期段階でまず取り組むべきタイプ。

- 知識・インプット系:漢字や語彙、評論文頻出キーワード、文学史といった「知識」をインプットするための参考書。読解の土台を固める。

- 問題演習系:様々なレベルや形式の問題を解き、実践力を養うための問題集。学習の中盤から終盤にかけて中心となる。

ここでは、学習の根幹となる「読解法・解法系」の参考書を中心に、レベル別のおすすめを紹介します。ただし、ここで紹介するのはあくまで広く評価されている一例です。

参考書選びで最も大切なのは、必ず一度は書店で実際に手に取り、解説のページを読んでみて「この先生の説明なら自分でも理解できそうだ」と直感的に思えるものを選ぶことです。解説の語り口やレイアウト、文字の大きさといった「相性」も、学習を継続する上でのモチベーションに大きく影響します。

| レベル | 対象となる受験生 | 代表的な参考書の例 | 主な特徴と役割 |

|---|---|---|---|

| 基礎レベル | 現代文に強い苦手意識がある、または本格的な勉強を始めたばかりの受験生。偏差値50未満が目安。 | 『ゼロから覚醒はじめよう現代文』 『田村のやさしく語る現代文』 | 親しみやすい講義形式で書かれており、読解の絶対的なルールをゼロから丁寧に解説してくれる。まずは「現代文はセンスではない」と体感することが目的。 |

| 標準レベル | 基礎的な読み方は理解したが、より実践的な入試問題で安定して得点するための解法を学びたい受験生。 | 『現代文読解力の開発講座』 『入試現代文へのアクセス 基本編』 | 実際の大学入試問題を用いながら、解答に至るまでの論理的な思考プロセスを詳細に解説。「なぜその答えになるのか」を自分の力で導き出す訓練を行う。 |

| 難関レベル | GMARCH・関関同立以上、難関国公立や早慶上智などで高得点を狙う受験生。 | 『現代文と格闘する』 『得点奪取現代文』 | 非常に抽象度が高く、難解な文章と設問を扱う。表面的なテクニックだけでは太刀打ちできない問題に対し、文章の深層構造まで読み解くための深い思考プロセスを学ぶ。 |

また、近年では書籍の参考書だけでなく、映像授業や通信教育といったサービスも、現代文学習の非常に強力なツールとなっています。これらを従来の参考書学習と組み合わせることで、学習効果を最大化できます。

映像授業や通信教育の活用

■ スタディサプリの現代文

トップクラスのプロ講師による授業を、いつでもどこでも好きなだけ視聴できるのが最大の魅力です。文章のどこに着目し、どのように頭を働かせればよいのか、その「思考のプロセス」を映像で追体験できるため、独学では分かりにくい読解のコツを掴みやすくなります。特に、活字だけでは理解が難しいと感じる受験生におすすめです。

■ Z会の現代文

長年の実績に裏打ちされた、非常に質の高いオリジナル問題と、丁寧な解説に定評があります。特に、二次試験対策として重要な「添削指導」はZ会の大きな強みです。自分の書いた記述答案に対し、プロの視点から客観的で的確なフィードバックをもらえるため、独学では難しい「解答力」を効率的に伸ばすことができます。

繰り返しになりますが、背伸びをして難しい参考書に手を出すのは非効率です。自分の現在のレベルよりも少し簡単なものから始め、そこに書かれている内容を他人に説明できるレベルまで完璧にマスターしたら、自信を持って次のレベルに進む。この確実なステップアップが、最終的に最も高い場所へ到達するための最短ルートなのです。

現代文の問題集でアウトプットを増やす

参考書を通して読解法や解法という「理論」を学んだら、次はそれを実戦で使いこなすための「訓練」、すなわち問題演習が不可欠となります。インプットした知識やテクニックは、実際に問題を解くというアウトプットのプロセスを通じて初めて、自分の血肉となり、初見の問題にも対応できる「生きたスキル」として定着するのです。

数ある問題集の中から最適な一冊を選ぶ際の最も重要なポイントは、解説の詳しさと質です。特に学習の初期段階においては、解答の根拠が本文のどこにあるかが明示されているだけでなく、「なぜ他の選択肢は間違いなのか」という消去法の根拠まで、一つひとつ丁寧に説明されているものを選びましょう。前述の通り、現代文の学習の核心は「復習」にあります。その復習の質を最大限に高めるためにも、解説が充実している問題集は、何よりも強力な学習パートナーとなります。

効果的な問題集の選び方と段階的な進め方

まずは、現在の自分の学力や、目標とする志望校のレベルよりも、一段階易しいレベルの問題集から手をつけるのが鉄則です。例えば、GMARCHレベルを第一志望とするならば、まずは日東駒専レベルに対応した問題集を完璧に仕上げ、基礎的な問題で確実に得点できる力を養います。それが終わって初めて、GMARCHレベルの問題集に進む、というように、段階的に負荷を上げていくのが最も効果的です。

- 基礎定着レベル:『入試現代文へのアクセス 基本編』、『現代文ポラリス1 基礎レベル』など

- 標準・応用レベル:『入試現代文へのアクセス 発展編』、『GMARCH&関関同立の現代文』、『現代文ポラリス2 標準レベル』など

- 難関・発展レベル:『入試現代文へのアクセス 完成編』、『現代文ポラリス3 発展レベル』など

そして何より大切なのは、あれもこれもと多くの問題集に手を出すのではなく、一度「これ」と決めた1冊を、隅から隅までしゃぶり尽くすように徹底的にやり込むことです。収録されている全ての問題について、なぜその答えになるのかを他人に説明できるレベルになるまで、最低でも2〜3回は繰り返しましょう。同じ問題を繰り返し解くことで、初めは気づかなかった解法のパターンや、自分の思考の癖が明確に見えてきます。この地道な反復練習こそが、初見の問題にも動じない確固たる応用力を育むのです。

また、演習の際には必ずストップウォッチなどで時間を計る習慣をつけましょう。入試本番という極度の緊張状態の中で、時間配分を的確に行う能力も、アウトプット学習を通じて養うべき重要なスキルの一つです。

共通テストと二次試験の対策ポイント

大学入試の現代文は、その試験形式によって、大きく「共通テスト」と各大学が独自に課す「二次試験(個別学力試験)」の2種類に大別されます。これらは同じ「現代文」という科目でありながら、求められる能力や出題の意図が大きく異なるため、それぞれの特性を正確に理解し、的を絞った対策を行うことが、合格戦略上、極めて重要になります。

【情報処理能力と選択肢吟味が鍵】共通テスト現代文の対策

独立行政法人大学入試センターが実施する共通テストの最大の特徴は、令和7年度の実施要項などでも示されている通り、膨大な情報量のテキストを、厳しい時間制約の中で処理しなければならない点です。純粋な読解力に加え、迅速な情報処理能力と、的確な選択肢の吟味能力が合否を分けます。特に後者の「選択肢吟味」のプロセスを具体的に見てみましょう。

【実践例】選択肢問題の「消去法プロセス」

<本文(一部)>

近代以降の社会は、常に「効率性」を至上の価値としてきた。しかし、その追求は、人間性を画一化させ、文化的な多様性を失わせるという側面も持っていたのである。

<設問>

傍線部「その追求」がもたらした側面について、最も適当なものを一つ選べ。

<選択肢と吟味プロセス>

ア. 効率性を追求した結果、人々は精神的にも豊かになった。

→【吟味】本文の「多様性を失わせる」という記述と逆の内容であり、明確に誤り。

イ. 効率性の追求は、経済的な発展には一切寄与しなかった。

→【吟味】本文には経済発展への言及がなく、「一切」という断定も書かれていない情報であり、誤り。

ウ. 効率性を追求する社会では、人間性や文化が画一的になる危険性があった。

→【吟味】「人間性を画一化させ、文化的な多様性を失わせる」という本文の記述とほぼ一致する。これが正解の可能性が高い。

エ. 効率性の追求は、近代以前の社会から続く伝統的な価値観であった。

→【吟味】本文冒頭で「近代以降の社会は」とあり、本文の内容と矛盾するため、誤り。

このように、正解を選ぶのではなく「なぜ間違いなのか」という根拠を持って選択肢を消していくことで、解答の精度は飛躍的に高まります。

共通テスト対策の要点

- 複数の資料から必要な情報をピックアップし、関連付ける練習をする。

- 選択肢が長く複雑なため、上記のような消去法を徹底し、選択肢のどこが誤りかを明確にする訓練を積む。

- 時間配分を意識し、過去問や予想問題集で実戦形式の演習を繰り返し行う。

【論理的表現力が鍵】二次試験(個別学力試験)の対策

国公立大学を中心に課される二次試験は、大学・学部によって形式は多岐にわたりますが、その多くで記述・論述問題が出題されます。ここでは、本文の内容を正確に理解した上で、設問が要求していることに沿って、解答の要素を本文中から抽出し、指定された字数内で論理的に再構成して表現する、高度なアウトプット能力が求められます。

この「解答の作成プロセス」を、もう少し複雑な例文で具体的に見ていきましょう。

【実践例】記述問題の「解答作成プロセス」

<本文(一部)>

SNSの普及は、情報伝達の速度を飛躍的に高めた。人々は手軽に自らの意見を発信できるようになったが、そのコミュニケーションは断片的な短文や感情的なスタンプに集約されがちである。このような環境は、複雑な事象に対してじっくりと向き合い、筋道を立てて思考する機会を私たちの日常から奪いつつある。だからこそ、現代において長文を読み解き、論理的に記述する訓練が改めて重要になるのだ。

<設問>

傍線部「現代において長文を読み解き、論理的に記述する訓練が改めて重要になる」とあるが、それはなぜか。80字以内で説明せよ。

<思考プロセス>

Step1:解答要素の抜き出し(本文から)

設問は「理由」を問うている。本文から理由に当たる部分を探すと、以下の複数の要素が見つかる。

・(要素A)SNSの普及により、コミュニケーションが断片的な短文や感情表現に集約されがちであること。

・(要素B)その結果、複雑な事象と向き合い、筋道を立てて思考する機会が日常から失われつつあること。

Step2:要素の整理と構成

これらの要素を、原因から結果へとつながるように論理的に並べ替える。この問題の核心的な原因は「思考する機会の喪失」であり、その背景に「コミュニケーションの断片化」がある。

(背景)SNSによってコミュニケーションが断片化し、→(直接的な原因)その結果、論理的に思考する機会が失われつつあるから。

Step3:字数に合わせて文章化

構成した要素を、指定字数(80字)に収まるように、一つの自然な文章にまとめる。

(解答例)

SNSの普及でコミュニケーションが断片的な短文や感情表現に集約されがちな結果、複雑な事象と向き合い、筋道を立てて思考する機会が日常から失われつつあるから。(78字)

この「複数の要素を拾い集め、論理的に再構成する」プロセスこそ、記述問題の質を大きく左右します。

二次試験(記述・論述)対策の要点

- 設問を読んだ後、いきなり答案用紙に書き始めるのではなく、まず上記のように解答の設計図を作る。

- 制限字数内で、必要な要素を過不足なく盛り込む練習を積む。

- 完成した答案は必ず学校の先生や塾の講師といった第三者に添削してもらい、客観的なフィードバックを受ける。

また、早稲田大学の文化構想学部や文学部のように、非常に抽象的で哲学的な難解文が出題される私立大学も存在します。自分の志望校の過去問をできるだけ早い段階で少なくとも3〜5年分は分析し、出題される文章のテーマ、設問の形式、求められる語彙レベルといった傾向を正確に把握した上で、それに特化した対策を進めることが不可欠です。

小説・随筆問題の攻略法を身につける

大学入試の現代文で出題される文章ジャンルは、論理的で客観的な「評論文」だけではありません。多くの大学、特に国公立大学の二次試験や一部の私立大学では、「小説」や「随筆」といった、より文学的な性質を持つ文章も出題されます。これらは、評論文とは求められる読み方や着眼点が異なるため、それぞれのアプローチを理解し、専用の対策を積んでおくことが高得点への鍵となります。

小説問題の読解で最も重要な核心部分は、登場人物の「心情」とその「変化」を、本文の記述に基づいて客観的に捉えることです。ここで絶対にやってはいけないのが、自分自身の価値観や感情を投影し、「自分ならこう感じる」「この登場人物の気持ちは理解できない」といった主観で判断してしまうことです。

では、これを短い例文で実践してみましょう。

【実践例】客観的な根拠から心情を読み解く

<例文>

窓の外は、冷たい雨が降り続いていた。彼はテーブルに置かれた一枚の手紙をただじっと見つめている。「大丈夫だよ」と、彼は口にしたが、その声は自分でも驚くほどか細く、震えていた。

<心情読解の実例>

この登場人物の心情をどう読み解くか。まず、「大丈夫だよ」というセリフがあります。しかし、これだけで「彼は大丈夫なのだ」と判断するのは早計です。①「冷たい雨」というやるせない情景描写、そして②「声が震えていた」という明確な行動の描写。これらの客観的な根拠から、彼の内面はセリフとは裏腹に、強い不安や絶望、悲しみに包まれていることが論理的に推測できます。このように、セリフ以外の客観的な根拠を探し、組み合わせることが小説読解では極めて重要です。

登場人物の心情を客観的に読み解くための3つのヒント

- セリフの内容と口調:登場人物が発した言葉そのものはもちろん、それがどのような口調(例:力なく、吐き捨てるように)で語られたのかという描写も、心情を読み解く上で極めて重要な手がかりとなります。

- 行動・しぐさ・表情:言葉とは裏腹な行動を取ることは、人間の複雑な心情を示す典型です。ため息をつく、拳を握りしめる、視線をそらす、かすかに微笑むといった具体的な行動や表情の描写は、言葉以上に雄弁に心情を物語ります。

- 情景描写や比喩表現:物語の背景となっている風景の描写(例:「冷たい雨が降り続いていた」「空はどこまでも青く澄み渡っていた」)や、心情を表す比喩表現(例:「心にぽっかりと穴が空いたようだった」)は、しばしば登場人物の内的世界を象徴的に暗示しています。

これらの客観的なヒントを本文中から丁寧に拾い集め、それらを根拠として「なぜ、このように言えるのか」を論理的に説明することが、小説読解の王道です。

一方、随筆は、評論文の「論理性」と小説の「物語性」の中間のような性質を持っています。筆者自身の個人的な体験や見聞といった具体的なエピソード(小説的要素)に基づいて、そこから導き出される何らかの考えや人生観、社会へのメッセージ(評論的要素)が述べられます。したがって、随筆の攻略の鍵は、その具体的なエピソードが、筆者のどのような普遍的な主張を裏付けるために語られているのか、その関係性を見抜くことにあります。

評論文の学習で培った論理的な読解力と、小説の学習で培った心情や情景を繊細に読み取るスキル、その両方をバランスよく活用して読み解いていきましょう。

全ての科目に通じる「言葉の力」を鍛える

ここまで、大学受験で得点するための現代文の勉強法について解説してきました。しかし、現代文の学習で得られるものは、決して国語の点数だけではありません。それは、全ての学習の土台となり、ひいてはあなたの人生そのものを豊かにする「言葉の力」です。

例えば、語彙力がつけば、今まで同じに見えていた景色が、より鮮やかに、より多角的に「見える」ようになります。物事の微妙な違いを的確に捉え、表現できるようになるからです。また、評論文の読解で鍛えた論理的思考力は、数学の証明問題を解く際の思考プロセスや、歴史の因果関係を理解する力にも直結します。

現代文学習は、世界の「解像度」を上げること

言葉を知らないということは、物理的には目にしていても、それを「認識」できていないのと同じです。現代文の学習とは、言葉という道具を磨き、これまでぼんやりとしか見えていなかった世界の輪郭を、よりくっきりと、より深く理解できるようにする営み、いわば自分の認識世界の「解像度」を上げるトレーニングなのです。

受験勉強は時に苦しく、目の前の点数だけに一喜一憂しがちです。しかし、現代文の学習だけは、あなたの知性を磨き、思考を深め、これから先の人生で出会うであろう複雑な問題に立ち向かうための、一生モノの武器を授けてくれるということを、ぜひ心の片隅に留めておいてください。

正しい大学受験国語勉強法で合格へ

- 現代文の成績は正しい勉強法と継続で必ず伸びる

- 「なんとなく」の感覚的な読解が伸び悩む最大の原因である

- 学習の核は論理的な「読解力」と的確な「解答力」の育成にある

- 全ての読解の土台となる語彙力と漢字力は毎日コツコツと鍛える

- 接続詞は筆者の思考の地図であり、論理構造を見抜く鍵となる

- 学習効果を最大化するのは「なぜ間違えたか」を分析する質の高い復習である

- 高校1、2年の早期から読解の基礎体力をつけておくことが大きな差を生む

- 問題の解き方は一つの型に固執せず、自分に合った最適な手順を見つける

- 参考書は背伸びせず、現在の自分のレベルに合ったものから完璧にする

- 多くの問題集に手を出すより、決めた1冊を徹底的にやり込む方が効果的

- 共通テストは時間内に膨大な情報を処理する能力が特に重要となる

- 二次試験の記述問題は、客観的な添削指導を受けることが不可欠である

- 小説問題は主観を排し、登場人物の心情とその変化の根拠を本文から探す

- 随筆は具体的な体験談から筆者の普遍的な主張を読み取ることが肝心である

- 現代文の学習は大変だが、諦めずに正しい努力を継続することが合格への一番の近道