古文の係り結びを完全攻略!法則と例外をわかりやすく解説

こんにちは。「たく先生」です。古文の勉強を始めたばかりの人が、最初に「うっ、なんだこれ…」と壁を感じてしまうのが「係り結び」ではないでしょうか。「ぞ・なむ・や・か・こそ」という言葉が出てくると、文末の形が変わったり、訳し方が変わったりして、少しややこしく感じますよね。私自身も教員になりたての頃、生徒がつまずきやすいポイントNo.1だと感じていました。

でも、安心してください。このルールは一度覚えてしまえば、文の構造がパズルみたいに見えてきて、古文を読むのがぐっと楽になるんです。むしろ、係り結びを見つけるのが楽しくなるくらいですよ。

この記事では、係り結びの意味や活用形の一覧表、絶対に忘れない覚え方から、テストで差がつく疑問と反語の見分け方、そして減点されない正しい現代語訳し方まで、私が普段の授業で教えている内容をさらに詳しく、丁寧に解説します。

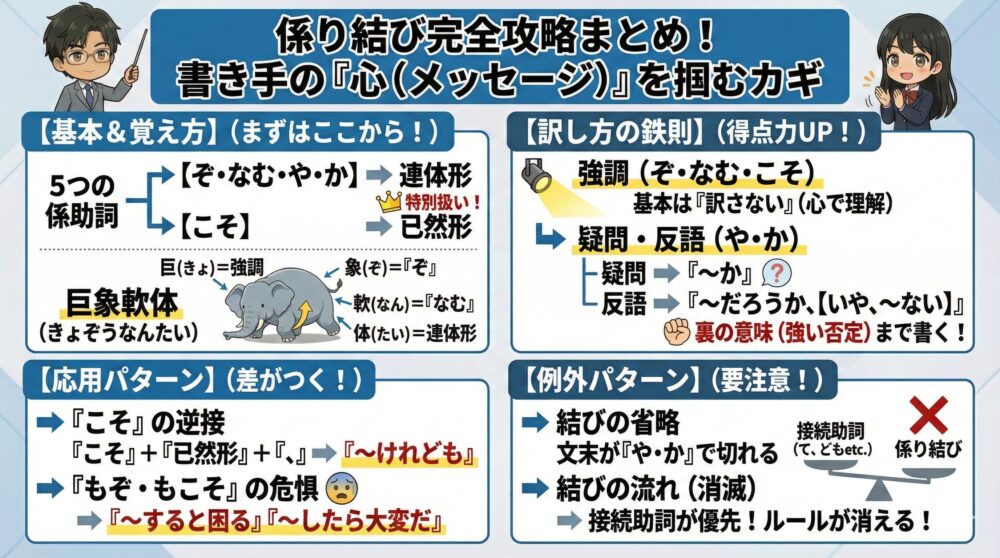

古文の係り結びの基本ルール

まずは、古文を読む上で絶対に避けては通れない「係り結び」の基礎を固めていきましょう。

ここをあいまいにしたまま進んでしまうと、主語を取り違えたり、文末の意味を逆に捉えてしまったりと、読解において大きなミスにつながってしまいます。「なんとなく」ではなく「論理的に」理解することが大切です。ここでは、そもそも係り結びとは何なのか、そして基本となる5つの係助詞のルールについて、じっくり解説していきますね。

動画でさくっと理解したい人は下のYouTubeから見てくださいね。

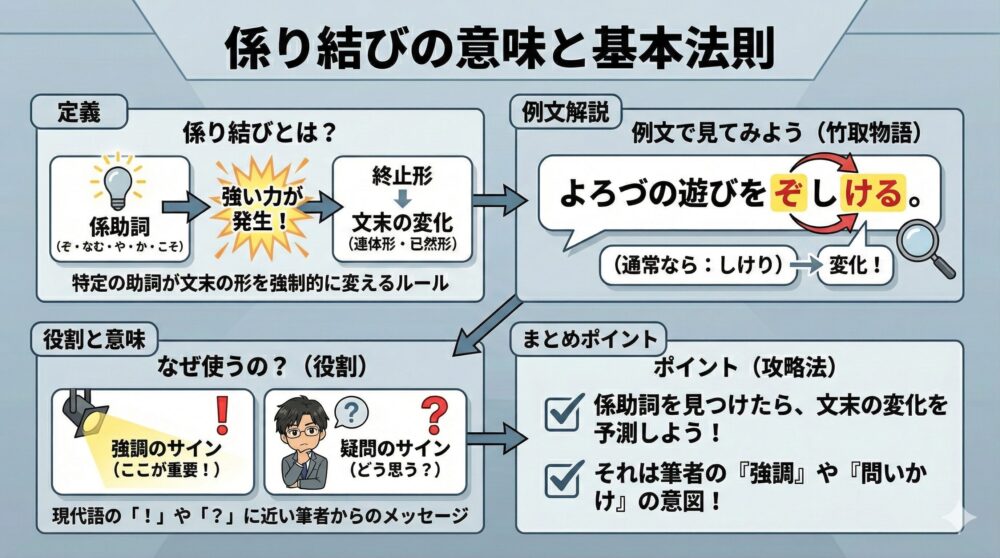

係り結びの意味と基本法則

係り結びとは、文中に特定の助詞(これを「係助詞」と呼びます)が出てきたときに、文末の活用語が通常の「終止形」ではなく、特定の「連体形」や「已然形」に変化するという、古文特有の文法ルールです。

この変化を、実際の物語に出てくる例を使って見てみましょう。

例文:よろづの遊びをぞしける。(竹取物語)

通常の文であれば、「しけり(した)」と終止形になるところです。しかし、ここに強調の係助詞「ぞ」が入っていますね。これに呼応して、文末の助動詞「けり」が連体形の「ける」に変化しています。

このように、係り結びには「文末の形を強制的に変えてしまう」ほどの強い力が働いているのです。

なぜこんな面倒なことをするのでしょうか? それは、書き手が読み手に対して特定のサインを送っているからです。係り結びは、単なる文法的な飾りではなく、書き手が「ここが重要だよ!」とスポットライトを当てている強調のサインだったり、「これ、どう思う?」と問いかける疑問のサインだったりします。

つまり、係り結びを見抜くことは、筆者の言いたいこと(主張)や感情の機微を正確にキャッチすることに直結するんです。現代語の「!」や「?」マークに近い役割を果たしていると考えてみてください。

係り結びのポイント

係助詞(ぞ・なむ・や・か・こそ)を見つけたら、文末の変化を予測しよう!

それは筆者からの「強調」や「問いかけ」のメッセージです。

係助詞と結びの活用形一覧表

係り結びを作る係助詞は全部で5つあります。これらは、文末をどの活用形にするかによって、大きく2つのグループに分けられます。この対応関係はテストで必ずと言っていいほど聞かれるので、まずはこの表を完全に頭に入れてしまいましょう。

| 係助詞 | 意味 | 結びの活用形 | ニュアンス |

|---|---|---|---|

| ぞ | 強調 | 連体形 | 強い断定・主張 (硬い表現) |

| なむ | 強調 | 連体形 | 柔らかい強調 (親しみ・願望) |

| や | 疑問・反語 | 連体形 | 問いかけ、詠嘆 (主観的) |

| か | 疑問・反語 | 連体形 | 問いかけ、反語 (客観的) |

| こそ | 強調 | 已然形 | 最強の強調・限定 (他ならぬこれ!) |

表を見るとわかるように、「こそ」以外はすべて連体形で結びます。これだけでも覚えやすくなりますよね。

知っておくと便利!「ぞ」と「なむ」の違い

どちらも「強調」ですが、「ぞ」は「これが真実だ!」というような強い・硬い響きがあります。一方、「なむ」は「~なんだよね」というような、少し柔らかく親しみのある強調です。訳し分ける必要はありませんが、文章の雰囲気を掴むヒントになりますよ。

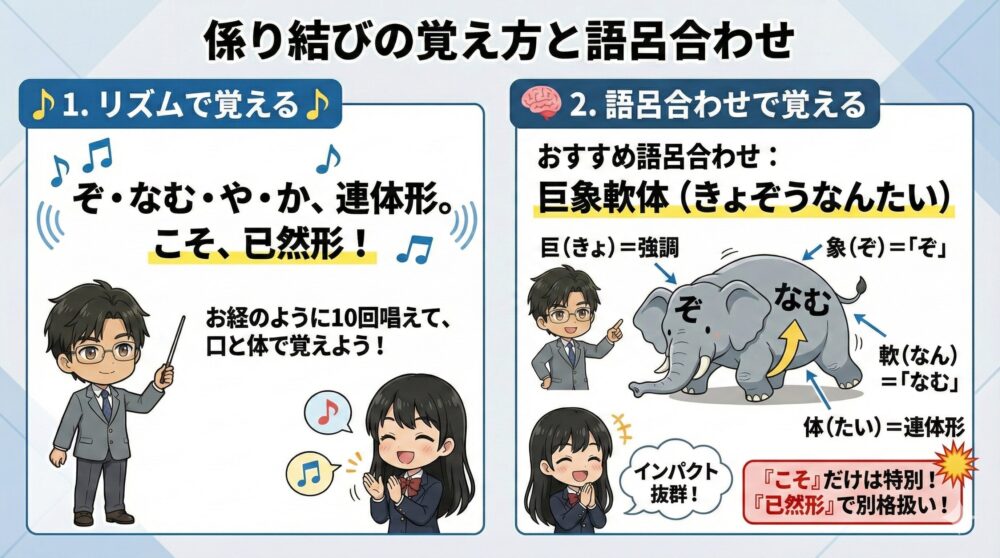

係り結びの覚え方と語呂合わせ

「表を見てもなかなか覚えられない…」「テスト中にとっさに思い出せるか不安…」という人のために、私が授業でよく紹介している鉄板の覚え方をお教えしますね。理屈で覚えるよりも、リズムや語呂合わせで体にしみ込ませるのが一番手っ取り早いです。

1. リズムで覚える

一番有名なのは、お経のように唱える方法です。

「ぞ・なむ・や・か、連体形。こそ、已然形!」

これを10回、声に出して読んでみてください。不思議と口が覚えてくれます。テスト中に迷ったら、心の中でこのリズムを再生すればOKです。

2. 語呂合わせで覚える

もう少しインパクトのあるイメージで覚えたい人には、こんな語呂合わせもおすすめです。

おすすめ語呂合わせ:巨象軟体

- 巨(きょ) = 強調

- 象(ぞ) = 「ぞ」

- 軟(なん) = 「なむ」

- 体(たい) = 連体形

「強調の『ぞ』と『なむ』は連体形!」という意味です。巨大な象がぐにゃぐにゃしている姿を想像してみてください。インパクト抜群ですよね。ついでに「や・か」も連体形グループに入れてあげてください。

そして、「こそ」だけは特別扱いで已然形。これだけは別格として覚えておきましょう。「『こそ』っと『い』いこと(已然形)する」なんて覚える生徒もいましたよ。

疑問と反語の見分け方のコツ

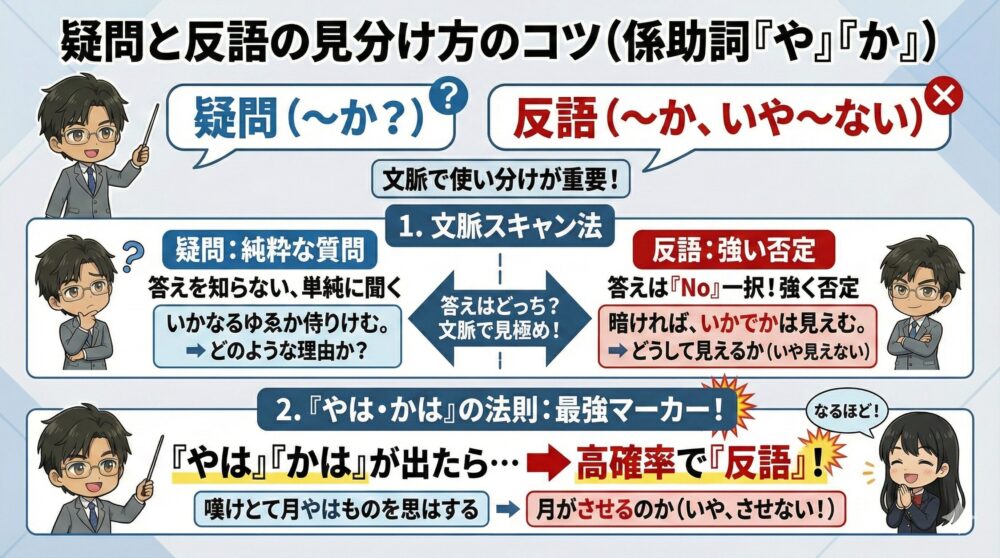

係助詞の中でも、「や」と「か」は特に注意が必要です。なぜなら、これらには「疑問(~か?)」と「反語(~か、いや~ない)」という2つの意味があり、文脈によって使い分けなければならないからです。このどちらで訳すかが、古文読解の大きな分かれ道になります。

1. 文脈スキャン法:答えがYes/Noか、それともNo一択か

- 疑問:話し手が本当に答えを知らなくて、単純に聞いている場合。

(例)「いかなるゆゑか侍りけむ。(徒然草)」

→「どのような理由があったのでしょうか」と純粋に理由を尋ねています。 - 反語:話し手の中で答えはわかりきっていて、強く否定したい場合。

(例)「暗ければ、いかでかは見えむ。(枕草子)」

→「暗いので、どうして見えるだろうか(いや、見えはしないだろう)」と、見えないことを強調しています。

2. 「やは・かは」の法則:最強の反語マーカー

これが一番使えるテクニックです。係助詞「や・か」に係助詞「は」がついた「やは」「かは」という形が出てきたら、かなりの高確率で反語になります。

たとえば、「嘆けとて月やはものを思はする(千載和歌集)」という歌があります。これは「嘆けといって月が私にもの思いをさせるのか(いや、そんなことはない)」という意味になります。「月が無理やりさせるわけないでしょ?」という反語のニュアンスが含まれているんですね。

係り結びの正しい現代語訳のし方

係り結びの法則がわかって、それが「疑問」なのか「反語」なのか識別できたとしても、答案用紙に正しい日本語で書けなければ点数にはなりません。

特に記述式の試験では、採点官は「この生徒は本当に文法的な意味を理解しているか?」という視点で訳文をチェックしています。ここでは、減点されないための「鉄板の訳し方」をマスターしましょう。

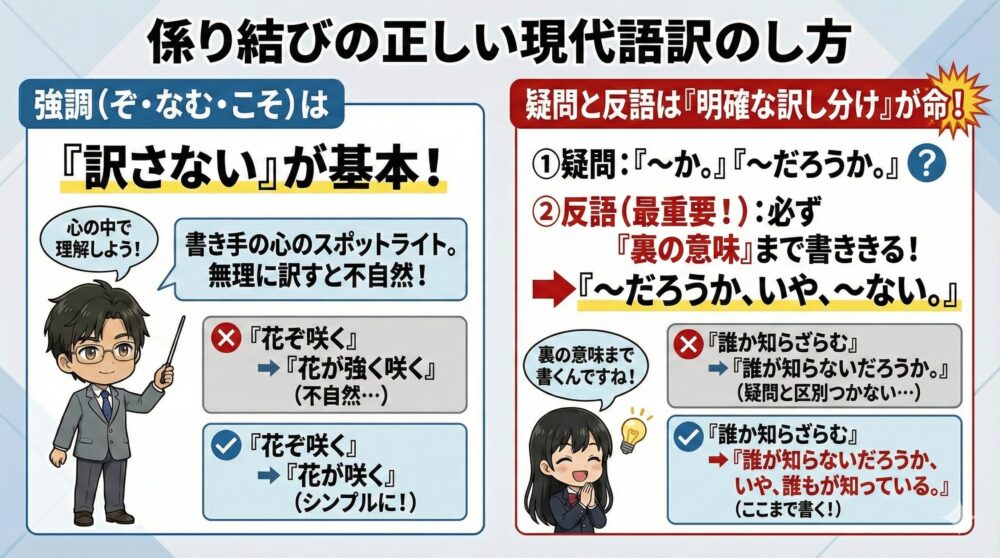

強調(ぞ・なむ・こそ)は「訳さない」が基本

「ぞ・なむ・こそ」は強調を表しますが、現代語訳をする際は、基本的に言葉として訳出する必要はありません。

真面目な人ほど「強調だから……」と工夫しようとして、「花ぞ咲く」を「花が強く咲く」とか「花がとりわけ咲く」と訳してしまいがちです。でも、これだと不自然な日本語になってしまいますよね。

古文の強調は、あくまで「書き手の心情的なスポットライト」です。「ああ、筆者はここに感情を込めているんだな」と心の中で理解し、訳文自体は「花が咲く」とシンプルに作るのが正解です。

例外的なテクニック

もし設問で「係助詞の意味をふまえて訳せ」と特に指示があった場合は、「~こそ」や「~なのだ」といった言葉を補うこともあります。しかし、通常の現代語訳問題であれば、無視して訳す方が安全で自然な日本語になります。

疑問と反語は明確な「訳し分け」が命

「強調」とは対照的に、「や・か」の訳し分けは得点に直結します。ここをあいまいにすると、「文脈がわかっていない」と判断されてバッサリ減点されるので注意してください。

1. 疑問の訳し方

シンプルに問いかける形にします。

- 訳し方:「~か。」「~だろうか。」

(例)「いづれの山か天に近き。」(どの山が天に近いのか。)

2. 反語の訳し方(最重要!)

ここが一番の落とし穴です。反語だと見抜いた場合、必ず以下の定型句を使ってください。

- 訳し方:「~だろうか、いや、~ない。」

【重要】反語は「裏の意味」まで書ききる!

反語の訳でやってしまいがちなミスが、前半の「~だろうか」だけで止めてしまうことです。

例えば、「誰かこれを知らざらむ(誰がこれを知らないだろうか、いや誰もが知っている)」という文があったとします。

- × 悪い例:「誰がこれを知らないだろうか。」

- ○ 良い例:「誰がこれを知らないだろうか、いや、誰もが知っている。」

悪い例だと、単に「知らないのかな?」と疑問に思っている文と区別がつきません。採点者は「こいつ、疑問と反語の区別がついてないな」と判断します。

採点者の視点

反語の本質は「強い否定」です。現代語訳の問題では、その「否定のニュアンス(=いや、~ない)」まで言葉にして書かれているかが得点の基準になります。くどいように感じるかもしれませんが、必ず最後まで書ききる癖をつけてください。

古文の係り結びで差がつく応用

基本ルールができたら、次は応用編です。実は、入試や実力テストで上位層と差がつくのは、ここから解説する「例外」や「特殊な用法」なんですね。教科書の脚注や授業の発展内容で扱われるレベルですが、これを知っていると古文の読解レベルが一気に上がります。「基本はわかった!」という人も、ここはぜひ押さえておいてください。

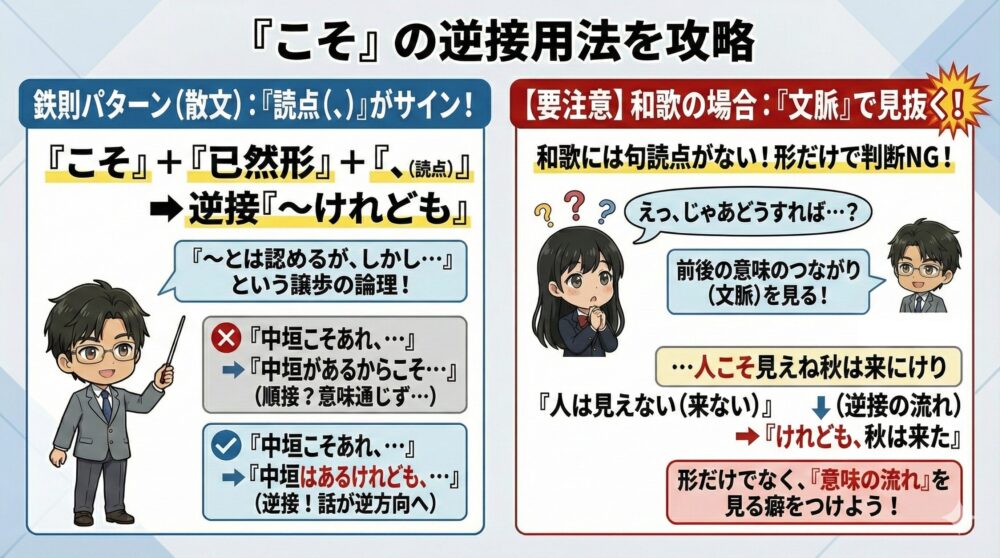

「こそ」の逆接用法を攻略

「こそ」は係り結びの中で最強の強調(他でもないこれ!)とお話ししましたが、実は文章の途中で使われると逆接(~けれども)という意味に変わる超重要なパターンがあります。

これは入試や実力テストの読解問題で、文脈をひっくり返す「キーポイント」として頻出です。絶対にマスターしておきましょう。

鉄則パターン:「こそ+已然形+、」

見分け方の基本はとてもシンプルです。以下の形になっていたら、迷わず「逆接」で訳してください。

逆接のサイン

「こそ」 + 「已然形」 + 「、(読点)」 = 「~けれども」

なぜ強調の「こそ」が「けれども」になるのでしょうか?

これは「~であることは(強く)認める、しかし…」という譲歩の論理だからです。

例えば現代語でも、「勉強こそすれ、成績は上がらない」と言ったら、「勉強することは確かに認めるけれど…」という意味になりますよね。これと同じ感覚です。

例文で確認しよう

実際の古文(散文)での例を見てみましょう。

例文:「中垣こそあれ、一つの家のやうなれば…」(土佐日記)

これを「中垣があるからこそ、一つの家のようだ」と順接(理由)で訳すと、意味が通じなくなってしまいます。

- 中垣こそあれ ➡ 「隣家との間に垣根は(確かに)あるけれども」

- 一つの家のやうなれば ➡ 「(行き来が自由で)一つの家のようだから」

「ある」ということは「こそ」で強く認めるけれど、その後の展開は「でもね…」と逆方向に行くよ、という合図なんですね。「こそ~已然形、」ときたら逆接! これも呪文のように覚えておきましょう。

【要注意】和歌の場合は「文脈」で見抜く!

ただし、この「読点(、)で見分ける」というテクニック、実は和歌では通用しません。なぜなら、和歌にはそもそも句読点(、や。)が打たれていないからです。

和歌の中で「こそ~已然形」が出てきた場合は、形だけで判断することができません。

そこで文がスパッと切れて「強調」しているのか、それとも「~だけれども」と「逆接」で下の句へ続いているのか、前後の文脈をきちんと読んで判断する必要があります。「形」だけでなく「意味のつながり」を見る癖をつけておきましょう。

(例)八重葎茂れる宿のさびしきに人こそ見えね秋は来にけり(拾遺和歌集)

この歌の場合、「幾重にも葎が生い茂っている家で(荒れて)さびしい家に人は見えない(来ない)けれども、秋は来てしまったなあ」と逆接でつながっています。句読点がなくても、意味の流れから逆接を見抜く力が必要です。

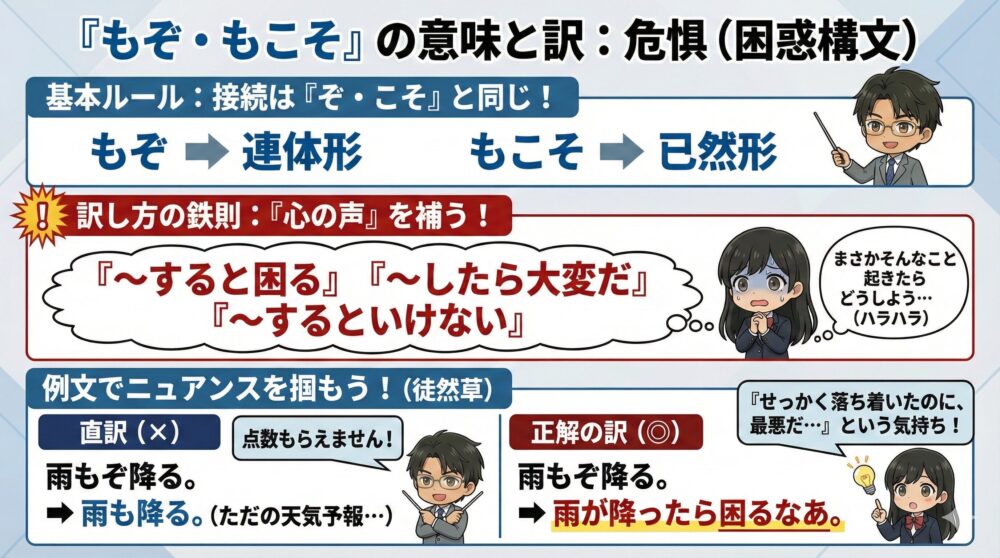

「もぞ・もこそ」の意味と訳

係助詞の「も」に、係助詞の「ぞ」や「こそ」がくっついた、「もぞ」「もこそ」という形を見かけたら、ただの強調だと思ってスルーしてはいけません。

これは古文特有の「危惧(きぐ)」を表す構文で、別名「困惑構文」とも呼ばれる要注意ポイントです。

接続のルールは基本と同じ

まずは形を確認しましょう。後ろに来る活用形は、元の「ぞ」と「こそ」のルールをそのまま引き継ぎます。だから新しく覚える必要はありません。

- もぞ + 連体形 (「ぞ」だから連体形)

- もこそ + 已然形 (「こそ」だから已然形)

訳し方の鉄則:「心の声」を補う!

最重要なのは訳し方です。これらは直訳しても意味が通りません。文脈に隠された「不安な気持ち」を言葉にして補う必要があります。

「もぞ・もこそ」の訳し方

「~すると困る」「~したら大変だ」「~するといけない」

「まさかそんなことまで起きたらどうしよう…」という、話し手のハラハラした気持ちを表しています。

例文でニュアンスを掴もう

| 例文 | 直訳(×) | 正解の訳(○) |

|---|---|---|

| 雨もぞ降る。 (徒然草) | 雨も降る。 | 雨が降ったら困るなあ。 雨が降るといけない。 |

| 誤りもこそあれ。(徒然草) | 間違いもあるこそ。 | 間違いがあったら大変だ。 |

例えば「雨もぞ降る」の場面では、「せっかく門を閉めて落ち着いたのに、ここで雨でも降ってきたら最悪だなあ」という文脈で使われています。

原文には「困る」や「大変だ」という単語は書いてありません。しかし、「もぞ・もこそ」が出てきた瞬間に、この「困る」という言葉を自分で補って訳すのが、古文の絶対ルールなんです。これを忘れると、ただの天気予報の文になってしまい、点数はもらえませんので気をつけてくださいね。

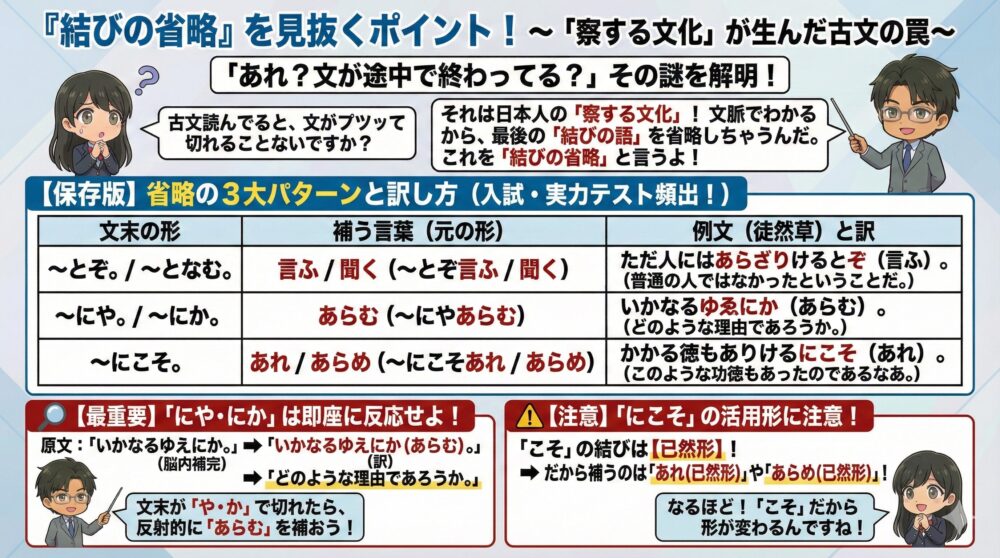

結びの省略を見抜くポイント

古文を読んでいると、「あれ? 文が途中で終わってる?」と思うことがよくあります。実はこれ、日本人の「察する文化」が全開になっているからなんです。

「いちいち最後まで言わなくても、文脈でわかるでしょ?」といって、係り結びの最後の言葉(結びの語)を省略してしまう現象。これを「結びの省略」と言います。

特に会話文や和歌、そして随筆などで頻出ですが、パターンは決まっています。「何が省略されているか」さえ知っていれば、焦らずに自分で言葉を補って訳せるようになりますよ。

【保存版】省略の3大パターンと訳し方

入試や実力テストで出るのは、ほぼ以下の3つです。この表の「補う言葉」をセットで覚えてしまいましょう。

| 文末の形 | 補う言葉(元の形) | 例文(徒然草) |

|---|---|---|

| ~とぞ。 ~となむ。 | 言ふ / 聞く (~とぞ言ふ / 聞く) | ただ人にはあらざりけるとぞ(言ふ)。 (普通の人ではなかったということだ。) |

| ~にや。 ~にか。 | あらむ (~にやあらむ) | いかなるゆゑにか(あらむ)。 (どのような理由であろうか。) |

| ~にこそ。 | あれ (~にこそあれ) | かかる徳もありけるにこそ(あれ)。 (このような功徳もあったのであるなあ。) |

【最重要】「にや・にか」は即座に反応せよ!

この中でも圧倒的に出題率が高いのが、「~にや。」「~にか。」のパターンです。

これは、断定の助動詞「なり」の連用形「に」+係助詞「や/か」の後に、「あらむ(あるだろう)」という言葉が省略されています。

- 原文:「いかなるゆえにか。」

- 脳内補完:「いかなるゆえにか(あらむ)。」

- 訳:「どのような理由であろうか。」

このように、文末が「や・か」でプツッと切れていたら、反射的に「あらむ」を補って訳す癖をつけましょう。

「にこそ」の活用形に注意

もう一つ注意したいのが「~にこそ。」です。

「こそ」の結びは已然形でしたよね? だから補う言葉も「あらむ(連体形)」ではなく、「あれ(已然形)」や「あらめ(已然形)」になります。

「~にこそ。」ときたら、「~である(なあ)」と強く言い切るか、詠嘆的に訳すと綺麗にハマります。「こそ」だから形が変わる、という点まで意識できれば完璧ですよ。

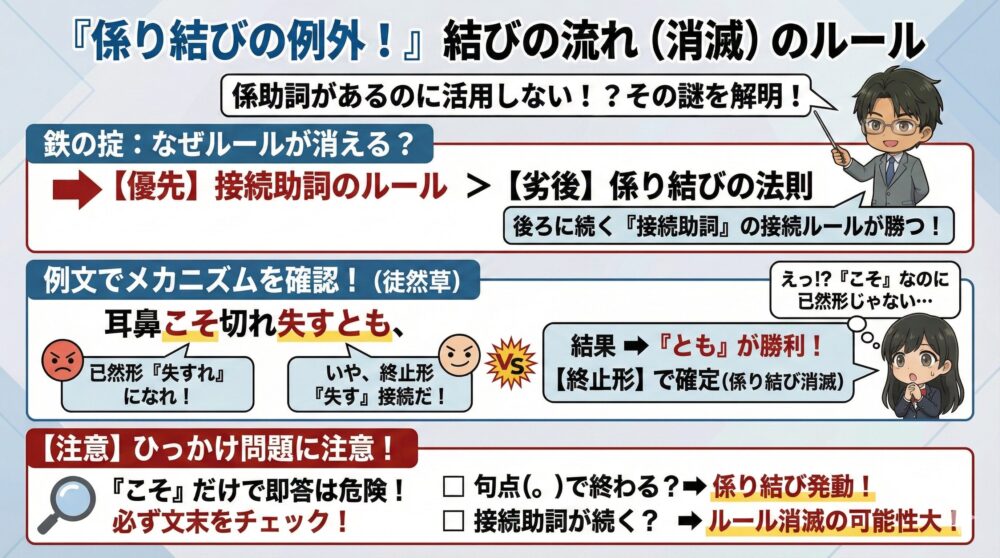

結びの流れと消滅のルール

最後は、係り結びが発動せずに消えてしまう「結びの流れ(または消滅)」という現象です。

係助詞があるのに、文末がルール通りの活用形になっていない……。「あれ? これミスプリントじゃないの?」と混乱してしまう受験生が多いのですが、実はこれも立派な文法ルールの一つなのです。

なぜルールが消える? 「接続助詞」の優先権

この現象が起こるのは、文がそこで終わらずに、接続助詞(て・ども・ば・とも・に・を…)などがくっついて、さらに後ろへと続いていく場合です。

古文には、「係り結びの法則よりも、直後に来る接続助詞の接続ルールが優先される」という鉄の掟があります。

ルールの優先順位

接続助詞のルール > 係り結びの法則

つまり、係助詞がいくら「已然形になれ!」と命令しても、直後の接続助詞が「いや、私は終止形にしかつかないよ」と言えば、接続助詞の言い分が通ってしまうのです。

例文でメカニズムを確認しよう

よくあるパターンとして、逆接仮定の「とも」が続く場合を見てみましょう。

| 例文(徒然草) | 構造解析 |

|---|---|

| たとひ耳鼻こそ切れ失すとも、 (たとえ耳や鼻が切れてなくなるとしても) | 係助詞「こそ」:本来なら已然形「失すれ」にしたい。 接続助詞「とも」:終止形に接続するルール。 結果:「とも」が勝つため、係り結びは消滅し、終止形の「失す」になる。 |

このように、係助詞「こそ」があるにもかかわらず、已然形にならずに終止形になっています。これが「結びの流れ(消滅)」です。

文法問題の「ひっかけ」に注意!

この現象は、文法の識別問題でよく狙われます。

「『こそ』があるから、この動詞は已然形だ!」と即答するのは危険です。必ず「文がそこで終わっているか(句点があるか)」、それとも「接続助詞が続いているか」を確認してください。

もし後ろに接続助詞があれば、係り結びの法則はキャンセルされている可能性があります。最後まで気を抜かずにチェックしましょう。

古文の係り結びをマスターしよう

ここまで、係り結びの基本から応用までを詳しく解説してきました。係り結びは、単なる暗記すべき文法ルールではなく、書き手の「伝えたい!」「聞いてほしい!」という気持ちが形になったものです。

最初は「巨象軟体…」と暗記から入るのも大切ですが、実際に古文を読みながら「あ、ここは強調してるな」「これは反語だから強い否定だな」と意識していくことで、書き手の意図がどんどん掴めるようになっていきます。

もし、古文の勉強法全体についてもっと詳しく知りたい、どの順番で勉強すればいいのか迷っているという人は、私がまとめた「古文完全攻略マップ」の記事も参考にしてみてください。文法だけでなく、単語や読解のコツも整理しています。

【保存版】ミチプラス「古文」全記事まとめ|勉強法から文法・読解まで

また、「文法はなんとなくわかったけど、実際の文章でどう使われるのかもっと講義形式で見たい」という人には、スタディサプリの古文講座もおすすめです。私も記事作成のために研究しましたが、係り結びの識別などは感動するほどわかりやすいですよ。

スタディサプリ古文が神授業と言われる理由|ゼロから始める最適ルートも解説

最後に、実際の古典作品(例えば国文学研究資料館のデータベースなどで見られる原文)に触れる際も、ぜひ「ぞ・なむ・や・か・こそ」を探してみてください。係り結びをマスターして、古文の世界をもっと自由に楽しめるようになってくださいね。応援しています!