古典の助動詞活用表の覚え方|接続・意味・活用を徹底解説し、あなたの理解を進めます!

古文の助動詞、その数の多さや活用の複雑さに、「どうやって覚えたらいいの?」と頭を悩ませていませんか。「古典 助動詞 活用表の覚え方」などと検索してこの記事にたどり着いたあなたは、きっと効率的な学習方法を探していることと思います。

古文読解の鍵を握る助動詞ですが、その情報を網羅した「助動詞活用表一覧」を丸暗記するのは大変ですよね。しかし、やみくもに覚える必要はありません。

この記事では、助動詞を覚える上で重要な「接続による分類」「意味による分類」「活用による分類」という3つのポイントを整理し、それぞれの効果的な覚え方を詳しく解説します。

さらに、語呂合わせの活用法や、あの童謡「もしもしかめよ」を使ったユニークな暗記テクニック、例文を用いた定着率アップの方法まで、具体的なノウハウをご紹介します。

この記事を読めば、複雑な古典助動詞の活用表も、きっとスムーズに覚えられるようになるはずです。さあ、一緒に助動詞学習の第一歩を踏み出しましょう。

- 古典助動詞の活用表を覚える必要性と学習の全体像

- 覚えるべき「接続」「活用」「意味」の3つの重要ポイント

- 語呂合わせや歌、分類法など効率的な暗記のコツ

- 覚えた知識を定着させ文法問題に活かす方法

古典助動詞の活用表の覚え方を解説

古文の学習で多くの人がつまずきやすい「助動詞」。

数が多く、活用や意味も複雑で、どこから手をつければ良いか分からないと感じるかもしれません。しかし、助動詞の理解は、古文読解や文法問題攻略の鍵となります。

この記事では、古典助動詞の活用表を覚える必要性から、覚えるべき3つのポイント、活用表そのものの解説、そして基本的な学習ステップまで、丁寧に解説していきます。

助動詞の役割を理解し、効率的な覚え方を身につけることで、古文への苦手意識を克服しましょう。

なぜ助動詞の活用表を覚える必要があるのか?

古典の助動詞活用表を覚えることは、古文の読解力と文法問題への対応力を向上させるために非常に重要です。

その理由は、助動詞が文の意味を正確に理解する上で欠かせない要素だからです。例えば、同じ動詞が使われていても、後ろに付く助動詞によって、過去・推量・打消など、文全体の意味が大きく変わります。

活用表は、これらの助動詞の種類、意味、接続(どのような語形に付くか)、そして助動詞自体の活用形を一覧で示しており、これを覚えることで文法的な知識が整理され、文構造を正確に把握できるようになります。

具体例を挙げると、「花咲く」という表現も、「花咲きき」(過去)、「花咲かむ」(推量・意志)、「花咲かず」(打消)では全く意味が異なります。

活用表を覚えていれば、文中の「き」「む」「ず」がどの助動詞で、どのような意味・活用形なのかを素早く判断でき、正確な現代語訳や内容理解につながるのです。

逆に、活用表の知識がないと、文法問題で助動詞の意味や活用形を問われた際に正答できず、読解においても文意を取り違える可能性が高まります。

もちろん、丸暗記が大変という側面はありますが、古文を正確に読み解き、テストで得点するためには、活用表の知識は不可欠と言えるでしょう。

活用表を覚える3つのポイント

古典助動詞の活用表を効果的に覚えるためには、主に3つのポイントを押さえることが大切です。それは「接続」「活用」「意味」の3要素をバランスよく理解し、記憶することです。

- 接続を覚える: 助動詞がどの活用形(未然形・連用形など)に接続するかというルールです。これを覚えることで、文中に出てきた助動詞がどの種類なのかを特定する大きな手がかりになります。例えば、連用形に接続する助動詞、終止形に接続する助動詞などをグループ分けして覚えると効率的です。接続を理解していないと、似た形の助動詞(例:「なり」の断定と伝聞・推定)の区別がつきにくくなります。

- 活用を覚える: 助動詞自体も、動詞や形容詞のように未然形から命令形まで活用します。文中で助動詞がどのような形を取るのかを知るために、各助動詞の活用パターンを覚える必要があります。「ず」の活用(ず・ず・ず・ぬ・ね・○ / ざら・ざり・○・ざる・ざれ・ざれ)のように特殊な活用をするものもあるため、注意が必要です。活用を覚えることで、文末だけでなく文中に出てくる助動詞も見抜けるようになります。

- 意味を覚える: 各助動詞が持つ文法的な意味(例:受身、可能、自発、尊敬、過去、完了、推量、意志など)を覚えることです。一つの助動詞が複数の意味を持つことも多いため、文脈判断が必要になる場合もありますが、まずは基本的な意味をしっかり押さえることが重要です。意味が分からないと、文全体の解釈を誤ってしまう可能性があります。

これら3つのポイントは相互に関連しています。接続が分かれば助動詞の種類が特定でき、活用が分かれば文中での形を認識でき、意味が分かれば文意を正確に捉えられます。どれか一つだけを覚えるのではなく、この3点をセットで覚えることを意識しましょう。

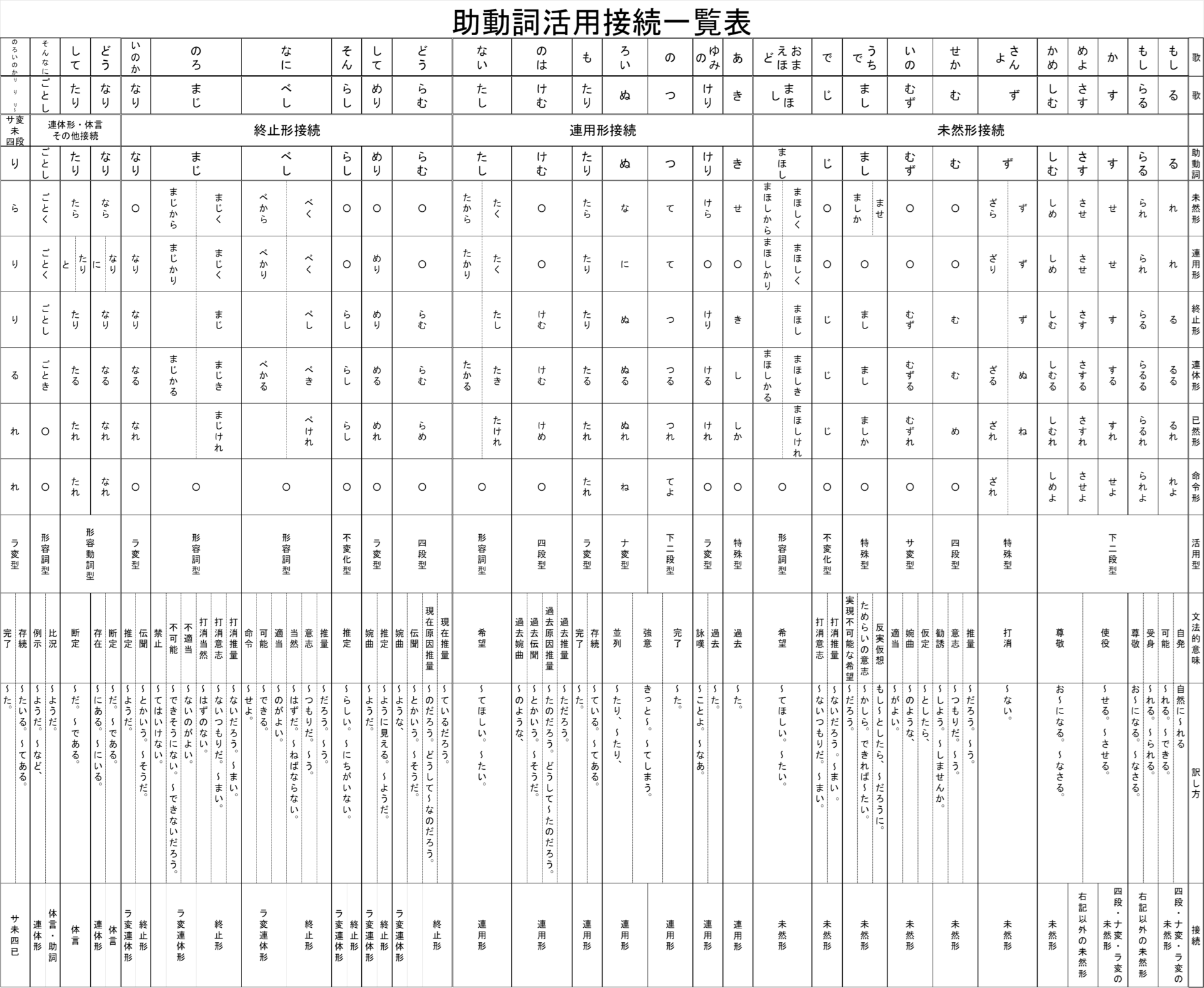

助動詞の活用表一覧とは?

古文の助動詞の活用表一覧」とは、古文に登場する主要な助動詞について、その「接続」「活用」「意味」を体系的にまとめた表のことです。古文の教科書や参考書、問題集の巻末などに必ずと言っていいほど掲載されています。

この表を見れば、個々の助動詞がどのようなルールを持っているかが一目でわかります。具体的には、以下のような情報が整理されています。

- 助動詞: 「き」「けり」「つ」「ぬ」「る」「らる」といった助動詞そのもの。

- 接続: その助動詞が直前の語のどの活用形(未然形、連用形、終止形、連体形、已然形、命令形、体言など)に付くかを示します。例えば、「き」は連用形接続、「べし」は終止形接続(ラ変型には連体形接続)といった情報です。

- 活用: 助動詞自体の活用形(未然・連用・終止・連体・已然・命令)が示されます。特殊な活用をするものや、活用しないもの(無変化型)も明記されています。

- 意味: 助動詞が持つ文法的な意味(過去、完了、推量、打消、尊敬など)が記載されています。複数の意味を持つ場合は、それらが列挙されています。

活用表は、助動詞学習の基礎となる重要なツールです。

初学者はまずこの表の存在を認識し、どこに載っているかを確認することから始めると良いでしょう。ただし、表を眺めるだけではなかなか覚えられません。

後述する覚え方のステップやコツを活用して、表の情報を自分の知識として定着させることが重要です。また、表を見る際は、一つの助動詞に複数の意味や接続ルールがある場合がある点に注意が必要です。

助動詞の覚え方:基本ステップ

古典の助動詞を効率的に覚えるためには、やみくもに暗記するのではなく、順序立てて学習を進めることが効果的です。基本的なステップとしては、まず全体像を把握し、次に重要な要素である「接続」「活用」「意味」を段階的に、かつ関連付けながら覚えていくのが良いでしょう。

- ステップ1:全体像の把握と分類 まず、どのような助動詞があるのか、その全体像を把握します。活用表一覧などを眺めて、助動詞の数や種類を確認しましょう。そして、助動詞をグループ分けして捉えると覚えやすくなります。例えば、接続(未然形接続、連用形接続など)で分類したり、意味(過去・完了系、推量系など)で分類したりする方法があります。

- ステップ2:接続の暗記 次に、各助動詞がどの活用形に接続するかを覚えます。接続は助動詞を識別する上で非常に重要です。語呂合わせなどを活用して、まずは接続のルールを確実に記憶しましょう。特に、未然形接続、連用形接続、終止形接続、連体形接続のグループから覚えるのがおすすめです。

- ステップ3:意味の暗記 続いて、それぞれの助動詞が持つ意味を覚えます。一つの助動詞に複数の意味がある場合は、代表的な意味から押さえ、徐々に細かい意味も覚えていくと良いでしょう。意味も語呂合わせで覚える方法が有効です。

- ステップ4:活用の暗記 最後に、助動詞自体の活用を覚えます。動詞や形容詞の活用パターンと同じもの(四段型、下二段型など)も多いですが、「き」「ず」「まし」などの特殊な活用は個別にしっかり覚える必要があります。活用表を繰り返し書き写したり、音読したりする練習が効果的です。

- ステップ5:演習 覚えた知識を定着させ、実際に使えるようにするために、問題演習を行います。短文の穴埋め問題や、長文読解の中で助動詞の識別・意味判断を行う練習を繰り返しましょう。間違えた箇所は、活用表に戻って確認することが大切です。

このステップで進めることで、複雑に見える助動詞も整理しながら効率的に学習できます。焦らず、一つ一つのステップを確実にこなしていくことが重要です。

助動詞の役割:文法理解の鍵

古典文法における助動詞は、動詞、形容詞、形容動詞といった活用する語(用言)の後ろに付いて、様々な意味を付け加える役割を持っています。この役割を理解することが、古文の文法を正確に捉え、読解を進める上での鍵となります。

現代語で考えてみましょう。「読む」という動詞に、「れる」(受身・可能・自発・尊敬)、「せる」(使役)、「たい」(希望)、「ない」(打消)、「う・よう」(推量・意志・勧誘)、「ます」(丁寧)といった助動詞が付くことで、「読まれる」「読ませる」「読みたい」「読まない」「読もう」「読みます」のように、元の動詞だけでは表せなかった多様なニュアンスが表現されます。

古文の助動詞もこれと同様の働きをします。例えば、過去を表す「き」「けり」、完了を表す「つ」「ぬ」「たり」「り」、推量を表す「む」「べし」「らむ」、打消を表す「ず」、尊敬を表す「る」「らる」「す」「さす」「しむ」など、様々な助動詞が用言に接続し、文脈に応じた意味合いを付け加えています。

このため、文の中から助動詞を見つけ出し、その意味や活用形を正確に理解できなければ、文全体の意味を取り違えてしまう可能性があります。特に、打消の「ず」や尊敬語、謙譲語に関わる助動詞などは、文意や登場人物の関係性を把握する上で非常に重要です。

したがって、古文を読む際には、用言の後ろに注意し、そこに接続している語が助動詞かどうか、そしてどのような意味・役割を持っているのかを常に意識する必要があります。助動詞は単なる付属的な品詞ではなく、文の意味を決定づける重要な要素なのです。

古典助動詞の活用表、効率的な覚え方とは

古典助動詞の活用表を覚える重要性は理解できても、「数が多くてなかなか覚えられない」と感じる方もいるでしょう。

しかし、いくつかの工夫や効率的なアプローチを取り入れることで、暗記の負担を軽減し、知識を定着させることが可能です。

ここでは、助動詞を接続・意味・活用といった観点から分類して覚えるコツ、語呂合わせや歌を使った記憶法、さらには例文を活用した実践的な覚え方まで、具体的な方法を紹介します。

これらの方法を参考に、自分に合った学習スタイルを見つけ、活用表の暗記を乗り越え、文法問題への対応力を高めていきましょう。

接続による分類と覚え方のコツ

助動詞を覚える際、接続(どの活用形の後ろにつくか)でグループ分けする方法は非常に効果的です。同じ接続を持つ助動詞をまとめて覚えることで、知識が整理され、記憶しやすくなります。ここでは代表的な接続グループと、その覚え方のコツ(語呂合わせなど)を紹介します。

| 接続する活用形 | 該当する主な助動詞 | 覚え方のコツ(語呂合わせ例) |

|---|---|---|

| 未然形接続 | る、らる、す、さす、しむ、ず、む、むず、まし、じ、まほし | 「尊敬5つ(る・らる・す・さす・しむ)」+「ムズムズじんましんまー欲しい(む・ず・むず・じ・まし・まほし)」 |

| 連用形接続 | き、けり、つ、ぬ、たり(完了)、けむ、たし | 「月蹴りぬ。煙足したり。(つきけりぬ、けむたしたり)」 |

| 終止形接続 | らむ、べし、まじ、らし、めり、なり(推定) | 「まじメリーら知らんべしなり。(まじ・めり・らし・らむ・べし・なり)」 |

| 連体形接続 | なり(断定)、ごとし | そのまま覚える(数が少ないため) |

| 体言・助詞などに接続 | なり(断定)、たり(断定)、ごとし | 「断定の『なり』『たり』と『ごとし』」と覚える |

| 特殊な接続 | り(サ変未然形・四段已然形) | 「サ未四已(さみしい)『り』かちゃん」または「エ段につく『り』」と覚える |

覚え方のコツ・注意点:

- 語呂合わせの活用: 上記の表にあるような語呂合わせは、多くの受験生に利用されており、記憶の助けになります。声に出してリズムで覚えるのがおすすめです。

- 意味との区別: 「なり」や「たり」のように、接続する活用形によって意味が異なる助動詞(推定・完了の「なり」「たり」と断定の「なり」「たり」)があります。接続ルールと意味をセットで正確に覚えることが重要です。混同しないように注意しましょう。

- グループ化の意識: どの助動詞がどの接続グループに属するかを常に意識することで、文中で助動詞を特定するスピードと正確さが向上します。

接続による分類は、助動詞学習の第一歩として非常に有効な方法です。まずはこれらのグループと語呂合わせをマスターしましょう。

意味による分類と語呂合わせ例

助動詞を覚える上で、それぞれの意味を正確に把握することも欠かせません。特に一つの助動詞が複数の意味を持つ場合、それらを効率的に覚える工夫が必要です。ここでは、複数の意味を持つ代表的な助動詞について、意味の分類と覚えやすい語呂合わせの例を紹介します。

| 助動詞 | 主な意味 | 覚え方のコツ(語呂合わせ例) |

|---|---|---|

| る・らる | 受身・尊敬・可能・自発 | 「自発的に受身を取れば尊敬されることが可能」(じ・か・そん・かのう) ※「じゅかじそん」で覚える人もいます。 |

| む・むず | 推量・意志・勧誘・仮定・婉曲・適当 | 「スイカ買えって!」(すいりょう・いし・かんゆう・かてい・えんきょく・てきとう) ※婉曲(~のような)は特に重要 |

| べし | 推量・意志・可能・当然・命令・適当(+義務・勧誘) | 「スイカ止めて!」(すいりょう・いし・かのう・とうぜん・めいれい・てきとう)に、義務・勧誘を加える。「スイカ止めて鍵する」で覚える方法も。 |

| まじ | 打消推量・打消意志・不可能・打消当然・禁止・不適当 | 「べし」の打消。「打消しのスイカ止めて」と覚える。(打ち消し推量、打ち消し意志、不可能、打ち消し当然=してはいけない、禁止、不適当) |

| き・けり | 過去 | 「き」は直接体験した過去(自分過去)、「けり」は伝聞過去(他人過去)や詠嘆(~だなあ)と区別する意識を持つ。 |

| つ・ぬ | 完了・強意(+並列) | 「つ・ぬ」+推量系助動詞で「強意(きっと~だろう)」となる「確述用法」(てむ・なむ・つべし・ぬべし等)が重要。 |

| たり・り | 完了・存続 | どちらも「~た」「~ている」だが、接続が異なる(たりは連用形、りはサ未四已)。断定の「たり」と区別する。 |

| めり・なり(推定)・らし | 推定(めり:視覚、なり:聴覚・伝聞、らし:根拠のある推量) | 「めり」は「目あり(見た感じ)」、「なり」は「音あり(聞いた感じ)」、「らし」は根拠に基づく「~らしい」。断定の「なり」と区別。 |

| まし | 反実仮想(もし~ならば、~だろうに)・ためらいの意志、推量 | 「~ませば、~まし」「~ましかば、~まし」の形で反実仮想を表すことが多い。「ましかば」の形を覚えておく。 |

覚え方のコツ・注意点:

- 文脈判断の重要性: 語呂合わせで意味を覚えても、最終的には文脈の中でどの意味で使われているかを判断する力が必要です。多くの古文に触れる中で判断力を養いましょう。

- 重要度の意識: 例えば「む」の婉曲や、「つ・ぬ」の確述用法、「る・らる」の尊敬などは特によく使われるため、重点的に覚える価値があります。

- 他の分類との連携: 意味だけで覚えるのではなく、前述の「接続」や後述する「活用」の情報と関連付けながら覚えることで、より深く理解できます。

意味の暗記は単調になりがちですが、語呂合わせなどを活用し、楽しみながら覚える工夫をすることが長続きの秘訣です。

活用による分類とパターン分け

助動詞は、それ自体が文中で形を変えます(活用します)。この活用パターンを覚えることも、助動詞をマスターする上で重要です。幸い、助動詞の活用はいくつかのパターンに分類できるため、グループごとに覚えることで効率的に学習を進められます。

助動詞の活用は、大きく以下のタイプに分けられます。

- 動詞型活用:

- 四段活用型: 現代語の四段動詞(書く→かか・かき・かく・かく・かけ・かけ)に似た活用。「む」「らむ」「けむ」(例:「む」→ま・み・む・む・め・め)

- 下二段活用型: 現代語の下二段動詞(受ける→受け・受け・受く・受くる・受くれ・受けよ)に似た活用。「る」「らる」「す」「さす」「しむ」「つ」など。(例:「る」→れ・れ・る・るる・るれ・れよ)

- サ変活用型:「むず(サ変型だが活用は似る)」など。

- ナ変活用型: ナ行変格活用(死ぬ→な・に・ぬ・ぬる・ぬれ・ね)と同じ活用。「ぬ」が該当。

- ラ変活用型: ラ行変格活用(あり→ら・り・り・る・れ・れ)と同じ活用。「り」「なり」「たり」「めり」「けり」など。※形容動詞型も同じ活用パターン。

- 形容詞型活用:

- ク活用型: 形容詞ク活用(美し→く・く・し・き・けれ・○ / から・かり・○・かる・○・かれ)と同じ活用。「べし」「たし」「ごとし」など。

- シク活用型: 形容詞シク活用(楽し→しく・しく・し・しき・しけれ・○ / しから・しかり・○・しかる・○・しかれ)と同じ活用。「まし」「まほし」など。

- 形容動詞型活用:形容動詞ナリ活用の断定の「なり」、タリ活用の断定の「たり」などがある。

- 特殊型活用: 上記のどのパターンにも当てはまらない独自の活用をするもの。「き(せ・○・き・し・しか・○)」「ず(ず・ず・ず・ぬ・ね・○ / ざら・ざり・○・ざる・ざれ・ざれ)」「まし(ましか・ませ・○・まし・まし・ましか・○)」など。これらは個別に覚える必要があります。

- 無変化型: 活用しない、または活用形がほとんど同じもの。「じ」「らし」が該当します。

覚え方のコツ・注意点:

- パターン認識: まずは、どの助動詞がどの活用タイプに属するかを把握しましょう。特に数の少ない特殊型や無変化型から覚えるのも一つの手です。

- 既存知識の活用: 動詞や形容詞の活用を既に覚えていれば、動詞型・形容詞型の助動詞は比較的楽に覚えられます。

- 音読と書取り: 活用表を声に出して読んだり、繰り返し書き写したりすることで、記憶に定着しやすくなります。特に特殊型は呪文のように唱えて覚えるのが効果的です。

- 接続・意味との関連付け: 活用だけを単独で覚えるのではなく、接続や意味の情報と結びつけながら、「この助動詞は連用形接続で、完了の意味を持ち、ラ変型活用をする」というように、総合的に理解することが理想です。

活用パターンを理解することで、文中で助動詞がどのような形をとって現れるかを予測できるようになり、読解の助けとなります。

「もしもしかめよ」で覚える接続

古典助動詞の接続ルールは数が多く、覚えるのが大変ですが、歌のリズムに乗せて覚えるというユニークで効果的な方法があります。その代表例が、童謡「もしもしかめよ」のメロディーを使った覚え方です。

この覚え方は、助動詞を接続する活用形ごとにグループ分けし、それぞれのグループに属する助動詞を「もしもしかめよ」の替え歌にして歌うというものです。例えば、以下のように歌われます(※細かい歌詞は教材や指導者によって異なる場合があります)。

- 未然形接続の助動詞(る・らる・す・さす・しむ・ず・む・むず・まし・じ・まほし)の部分: (♪もしもし かめよ かめさんよ~せかいのうちでおまえほど~ のメロディーで) ♪るーらる すさす しむ ず~ むむず ましじ まほし~

- 連用形接続の助動詞(き・けり・つ・ぬ・たり・けむ・たし)の部分: (あゆみの のろい ものはない~ のメロディーで) ♪きーけり つぬ たり けむ たし~

- 終止形接続の助動詞(らむ・べし・まじ・らし・めり・なり)の部分: (♪どうして そんなに のろいのか~ のメロディーで) ♪らむべし まじ らし めり なり~

- 連体形・体言接続などの助動詞(なり・たり・ごとし・り)の部分: (繰り返す♪どうして そんなに のろいのか~ のメロディーで) ♪なりたり ごとし り り り~ (※「り」の接続の特殊性を強調する形など)

歌は実際に聞いてみないと分かりづらいので、歌ってみました。御耳汚しになるかと思いますが、参考になったらうれしいです。

この覚え方のメリット:

- 楽しさ: 単純な暗記作業よりも楽しく取り組めます。

- 記憶への定着: メロディーとリズムが記憶を助け、忘れにくくなります。

- 手軽さ: 一度覚えてしまえば、いつでも口ずさんで復習できます。

注意点:

- 接続のみ: この歌で覚えられるのは主に「どの助動詞がどの活用形に接続するか」という接続の情報です。助動詞の「意味」や「活用」まではカバーしきれないため、別途学習が必要です。

- バリエーション: 教材や先生によって歌詞や分類が若干異なる場合があるため、自分が使っている教材に合わせて覚えるのが良いでしょう。

「もしもしかめよ」の歌は、助動詞の接続という最初の関門を突破するための有効な手段の一つです。歌を楽しみながら、接続の基本ルールを身につけましょう。

例文で覚える定着率アップ法

助動詞の接続、活用、意味を個別に覚えても、実際の文章の中で使いこなせなければ意味がありません。知識を定着させ、実践力を高めるためには、具体的な「例文」を通して覚える方法が非常に効果的です。

この方法のポイントは、助動詞を含む短い例文と、その現代語訳をセットで覚えることです。単に「き=過去」と覚えるよりも、「花咲きき。」(花が咲いた。)のように、実際の使われ方と意味を関連付けて記憶することで、知識がより深く定着します。

例文で覚えるメリット:

- 文脈理解: 助動詞がどのような文脈で、どのような意味合いで使われるのかが具体的に理解できます。

- 記憶の定着: 単語やルールだけを覚えるよりも、具体的な文のイメージと結びつくため、記憶に残りやすくなります。

- 実践力向上: 実際の文章に近い形で覚えるため、読解や文法問題を解く際に知識をスムーズに引き出しやすくなります。

- 古典への親しみ: 有名な和歌や物語の一節を例文として使えば、古典作品そのものに触れる機会にもなります。

効果的な実践方法:

- 適切な例文選び: 教科書や参考書に載っている例文、あるいは『枕草子』『徒然草』『源氏物語』『土佐日記』などの有名な古典作品から、覚えたい助動詞が含まれる、分かりやすく短い一文を選びます。

- 例:「春はあけぼの。やうやう白くなりゆく山ぎは、すこし明かりて、紫だちたる雲の細くたなびきたる。」(枕草子)→完了(存続)の助動詞「たる」

- 例:「男もすなる日記といふものを、女もしてみむとてするなり。」(土佐日記)→伝聞推定の「なる」、断定の「なり」、意志の「む」

- 例文と訳のセット暗記: 選んだ例文とその現代語訳をセットにして、繰り返し音読したり書き写したりして覚えます。

- 助動詞の分析: 例文中の助動詞が、どの活用形で、どのような意味で使われているか、接続は何かなどを意識しながら覚えます。

- 自作例文: 慣れてきたら、自分で簡単な例文を作ってみるのも理解を深めるのに役立ちます。

注意点:

- 出典の確認: 古典作品から引用する場合は、出典を明記する習慣をつけると良いでしょう。

- バランス: 例文暗記だけに偏らず、活用表の全体像を把握することも忘れないようにしましょう。

例文を通して助動詞を学ぶことで、単なる知識の暗記から一歩進んで、「使える知識」として身につけることができます。

活用表暗記で文法問題に対応

これまで見てきたように、古典助動詞の活用表を覚えることは、古文の読解力向上に不可欠ですが、特に大学入試などの「文法問題」への対応力を直接的に高める効果があります。活用表の知識が、文法問題の正答率に直結すると言っても過言ではありません。

多くの文法問題では、以下のような知識が問われます。

- 助動詞の識別: 文中の特定の語が、どの助動詞(あるいは助動詞の一部)であるかを特定する問題。接続や活用の知識が必須です。

- 助動詞の文法的意味: 文中の助動詞が持つ意味(過去、推量、打消など)を問う問題。複数の意味を持つ助動詞の場合、文脈判断も必要ですが、基本的な意味を知らないと解答できません。

- 助動詞の活用形: 文中の助動詞がどの活用形(未然形、連用形など)であるかを問う問題。活用のパターンを覚えていなければ正答は困難です。

- 敬語の種類: 助動詞の中には尊敬(る・らる・す・さす・しむ)を表すものがあり、敬語の種類や誰に対する敬意かなどを問う問題にも関連します。

これらの問題に対応するためには、活用表にまとめられた「接続」「活用」「意味」の情報を正確に記憶していることが大前提となります。例えば、「この傍線部の助動詞の意味を答えよ」という問題で、そもそもその助動詞が何であるか(識別)が分からなければ、意味を答えることはできません。また、「傍線部と同じ活用形の助動詞を選べ」といった問題では、活用の知識が直接問われます。

活用表を丸暗記するのは大変な作業ですが、それを乗り越えることで、文法問題で安定して得点できるようになります。古文の試験において、文法問題は比較的対策しやすく、得点源にしやすい分野です。地道な暗記が、最終的に試験本番での大きなアドバンテージとなるでしょう。

したがって、活用表の暗記は、単なる知識の詰め込みではなく、文法問題という具体的な目標を攻略するための重要な戦略なのです。今回紹介した様々な覚え方を活用し、着実に知識を身につけていきましょう。

古典助動詞の活用表:覚え方の要点まとめ

記事のポイントを以下にまとめました。しっかり身につけて古典の成績を伸ばしていきましょう!

- 古典助動詞は古文読解と文法問題攻略の鍵である

- 活用表の暗記は読解力と文法対応力向上に必須だ

- 助動詞は用言に付き文の意味を豊かにする役割を持つ

- 覚えるべき3大要素は「接続」「活用」「意味」である

- 活用表はこれら3要素を一覧にした学習の基礎ツールだ

- 学習ステップは全体把握→接続→意味→活用→演習が基本だ

- 接続ルールは助動詞の識別に不可欠な情報である

- 接続による分類と語呂合わせは暗記に有効な手段だ

- 複数の意味を持つ助動詞は語呂合わせで効率的に記憶可能だ

- 助動詞自体の活用もパターン分けして覚えるのが良い

- 特殊な活用(き・ず等)や無変化型(じ・らし等)は個別暗記が必要だ

- 「もしもしかめよ」等の歌は接続ルールを楽しく覚える助けになる

- 例文と現代語訳のセット学習は知識の定着と実践力を高める

- 活用表の知識は助動詞の識別・意味・活用を問う問題に直結する

- 助動詞の攻略が古文を得意にする第一歩となる