受験生必見!勉強は1日何時間すればよい?最適な時間と効率化のコツ

大学受験や日々の学習において、「勉強は一日何時間くらい必要なんだろう?」と疑問に思ったことはありませんか。

特に、高校生になると学年が上がるにつれてその悩みは深まりがちです。

「一日何時間勉強すればいいか、高校1年生の目安は?」「一日何時間勉強するのが高校2年生として適切?」「高校3年生の受験生なら、一日何時間勉強すべき?」といった具体的な疑問から、「そもそも受験勉強は一日何時間くらいが最適なのか?」、そして「長時間勉強し続ければいいのか、一日の勉強時間に限界はあるのか?」といった根本的な問いまで、気になることは多いでしょう。

また、時間を確保できたとしても、「勉強はいつやるのがいいのか、朝なのか夜なのか」、「平日と休日のバランスはどう取るべきか」など、効果的な時間の使い方についても迷うかもしれません。

この記事では、「勉強、一日何時間?」という多くの人が抱える疑問に答えるため、実際のデータや合格者の傾向に基づきながら、高校1年生から受験生までの学年別勉強時間の目安、最適な学習時間の考え方、効率よく勉強時間を増やすための工夫、そして気になる勉強時間の限界や効果的な時間帯、平日と休日の使い分けまで、幅広く解説していきます。

この記事を通して、あなた自身の学習計画を立てるためのヒントを見つけてください。

- 高校1年生から受験生まで、学年ごとに推奨される勉強時間の目安

- 勉強時間だけでなく、学習の質や計画性、睡眠がいかに重要か

- 効率的に勉強時間を増やし、学習効果を高めるための具体的な方法

- 勉強時間の限界についての考え方と、実際の合格者の学習実態データ

勉強は一日何時間が目安?学年別に解説

- 一日何時間勉強?高校1年生の目安

- 一日何時間勉強?高校2年生の推奨時間

- 高校3年生・受験生は一日何時間勉強?

- 受験勉強、一日何時間くらいが最適か?

- 勉強時間、平日と休日のバランスは?

一日何時間勉強?高校1年生の目安

高校1年生の段階では、長時間の勉強よりもまず学習習慣を身につけることが大切です。毎日コツコツと勉強を続けることを目標にしましょう。

具体的な時間としては、平日は1~2時間、休日は2時間程度を目安に学習時間を確保できると良いでしょう。

この時期は、高校での新しい学習内容の基礎を固める重要な期間です。

特に英語や数学といった積み重ねが大切な科目は、毎日の予習復習が欠かせません。難関大学の合格者も高校1年生の時点では1日2時間程度の学習時間だったというデータがあります。

また、東大生へのアンケートでは、高校1年生の平均勉強時間は平日約2.4時間、休日約3.5時間でした。

もちろん、最初から無理をする必要はありません。

まずは学校の課題や授業の復習を中心に、毎日机に向かう習慣をつけることから始めましょう。英検などの資格試験に挑戦することも、学習の目標設定として有効な手段となり得ます。

一日何時間勉強?高校2年生の推奨時間

高校2年生になると、本格的な受験勉強への準備段階として、学習時間を少しずつ増やしていくことが推奨されます。

平日は2~3時間、休日は4時間程度の勉強時間を目標に設定してみましょう。夏休みや冬休みといった長期休暇期間中は、1日6時間程度を目安に学習に取り組めると理想的です。

高校2年生は、部活動や学校行事なども忙しい時期ですが、学習内容も難しくなり、中だるみしやすい時期でもあります。

ここでしっかりと基礎を固め、苦手分野を克服しておくことが、高校3年生での受験勉強をスムーズに進める鍵となります。

難関大学の合格者の中には、高校2年生の段階で1日3時間程度の学習時間を確保していたという調査結果も見られます。

東大生の平均では、平日2.9時間、休日4.2時間というデータもあります。

ただし、急に勉強時間を増やそうとすると、かえって挫折してしまう可能性も考えられます。

平日は休憩を挟みながら、休日は午前と午後に分けて学習するなど、無理なく継続できる工夫を取り入れることが大切です。

高校3年生・受験生は一日何時間勉強?

高校3年生、いわゆる受験生になると、合格に向けて学習時間を大幅に増やす必要があります。

志望校のレベルや現在の学力にもよりますが、一般的な目安としては平日で4時間から6時間、休日には8時間から10時間以上の勉強時間を確保したいところです。

受験期は、これまでに学習した内容の総復習に加え、応用問題演習や志望校の過去問対策など、取り組むべき課題が格段に増えます。

これらの課題をこなすためには、相応の学習量が求められます。実際に、東大生の受験期の平均勉強時間は1日7.5時間というアンケート結果が出ています。

時期別に見ると、春から秋にかけては平日4.6時間・休日7.1時間、入試直前期の冬には平日6.3時間・休日8.6時間と、段階的に時間が増えていることがわかります。

もちろん、浪人生(高卒生)の場合は、高校生よりもさらに多くの時間を勉強に充てることが一般的で、平日・休日ともに1日8時間以上、秋以降は10時間以上を目安とするケースが多いようです。

体調管理にも気を配りながら、計画的に学習を進めていくことが重要になります。

受験勉強、一日何時間くらいが最適か?

「受験勉強は一日何時間すれば最適か」という問いに対する絶対的な答えはありません。

なぜなら、必要な勉強時間は個人の目標、現在の学力、学習の効率など、多くの要因によって大きく異なるからです。

しかし、一般的に難関大学合格のためには相当な学習量が必要であることは事実と言えます。

例えば、国公立大学、特に旧帝大などの最難関校を目指す場合、必要とされる総勉強時間は3000時間から3500時間以上とも言われています。

私立大学の場合でも、2000時間から3000時間程度が目安とされることがあります。仮に3000時間を高校3年生の1年間で達成しようとすると、単純計算で1日あたり約8.2時間の勉強が必要になります。

これは、毎日欠かさず続ける必要がある時間です。

このように考えると、単に「〇時間勉強すれば良い」という基準ではなく、「合格に必要な学習内容を全てやりきるために、一日何時間費やす必要があるか」という視点で考えることが、より現実的で効果的なアプローチと言えるでしょう。

量をこなす中で、徐々に学習の質も高まっていく側面もあります。

勉強時間、平日と休日のバランスは?

高校生の勉強時間において、平日と休日のバランスをどう取るかは重要なポイントです。

一般的には、学校がある平日は授業や課題、部活動などで時間が限られるため、学習時間は短めになりがちです。

一方、休日はまとまった時間を確保しやすく、集中的に学習に取り組むことが可能です。

学年が上がるにつれて、特に休日の勉強時間が増加する傾向が見られます。

例えば、高校1、2年生の段階では、平日の勉強時間に加えて休日には1~2時間多く勉強する、といったバランスが多いようです。

これが高校3年生になると、平日は学校後に4~6時間程度、休日は8時間、10時間、あるいはそれ以上を勉強に充てる受験生が多くなります。

東大生の調査データでも、この傾向は明確に示されています。

平日は授業の復習や基礎固め、休日は応用問題や苦手科目の克服、過去問演習など、時間のあるなしに合わせて学習内容を計画的に振り分けることも有効です。

高卒生(浪人生)の場合は、平日も休日もコンスタントに長い時間を確保しやすい環境にありますが、それでも意識的にメリハリをつけることが継続のコツとなるでしょう。

勉強を一日何時間も!限界と効率化のコツ

- 一日の勉強時間に限界はあるのか?

- 勉強効率アップ!いつやるのがいい?

- 無理なく勉強時間を増やすための工夫

- 量だけでなく質も重要!効率化の秘訣

- 睡眠時間を削らない!勉強効率との関係

- データで見る勉強時間:合格者の実態

一日の勉強時間に限界はあるのか?

「一日の勉強時間に限界はあるのか」という問いに対しては、二つの側面から考える必要があります。

まず物理的な時間の限界として、1日は24時間しかありません。睡眠や食事、休憩などを考慮すると、実際に勉強に充てられる時間には限りがあります。

もう一つは、人間の集中力や体力、精神力の限界です。

いくら時間があっても、集中力が途切れた状態で長時間机に向かっていても、学習効率は著しく低下します。

無理な長時間勉強は、かえって知識の定着を妨げたり、心身の疲労を蓄積させたりする可能性があります。

人間の集中力が持続する時間は、一般的に長くても90分程度と言われており、適切な休憩を挟むことが不可欠です。

実際に、東大生を対象とした調査では、受験期でも平均して約7時間の睡眠時間を確保しており、睡眠時間を削ってまで勉強することには否定的な意見が多く見られました。

1日に10時間以上勉強する人もいますが、それは計画的な休憩や質の高い学習があってこそ実現可能なのです。

したがって、時間的な限界よりも、質の高い学習を継続できる「効果的な限界時間」を見極めることが重要と言えます。

勉強効率アップ!いつやるのがいい?

勉強の効率を高めるためには、「いつ勉強するか」という時間帯の選択も影響します。

朝と夜、それぞれに学習効果を高めるメリットがあるため、自分の生活リズムや学習内容に合わせて使い分けるのがおすすめです。

朝、特に起床後の数時間は、脳がリフレッシュされた状態で、集中力や思考力が高まりやすいと言われています。

「脳のゴールデンタイム」とも呼ばれ、数学の複雑な問題や、国語・英語の長文読解、記述問題など、論理的な思考を要する学習に向いています。

また、大学入試は午前中から始まることが多いため、朝型の学習習慣をつけておくことは本番対策としても有効です。

一方、夜、特に就寝前の時間帯は、記憶の定着に適しているとされています。

日中に学習した内容を復習したり、英単語や歴史の年号といった暗記系の学習に取り組んだりするのに効果的です。

どちらか一方に偏るのではなく、例えば「朝は思考系の問題を解き、夜は暗記物を中心に行う」といったように、時間帯ごとの特性を活かした学習計画を立てることで、全体の効率アップが期待できます。

無理なく勉強時間を増やすための工夫

勉強時間を増やしたいけれど、なかなか実行できない、続かないという悩みは多くの人が抱えるものです。

意志の力だけで長時間勉強を続けるのは難しいため、無理なく学習時間を確保するための「仕組み」や「工夫」を取り入れることが重要になります。

まず、学習環境を整えることが挙げられます。

自宅の自室だけでなく、学校や塾の自習室、図書館など、自分が集中できる場所をいくつか確保しておくと良いでしょう。

人の目があるリビングで勉強する、という方法も有効な場合があります。

次に、モチベーションを維持する工夫も大切です。

勉強時間を記録できるアプリなどを活用して達成感を可視化したり、週ごとの目標達成時に小さなご褒美を設定したりするのも良い方法です。また、単調にならないよう、複数の科目を組み合わせたり、一定時間ごとに休憩を挟んだりすることも集中力維持に繋がります。

さらに、スキマ時間を有効活用することも、総学習時間を増やす上で欠かせません。

通学中の電車内やバスの中、学校の休み時間、寝る前のわずかな時間などを利用して、単語の暗記や一問一答など、短時間でできる学習を取り入れましょう。

1回は短くても、積み重ねれば大きな時間になります。

量だけでなく質も重要!効率化の秘訣

受験勉強においては、学習時間を確保すること(量)はもちろん重要ですが、それと同じくらい、あるいはそれ以上に「質」を高めることが合格への鍵となります。

どれだけ長時間勉強しても、その内容が非効率的であったり、理解が伴っていなかったりすれば、なかなか成績向上には結びつきません。

学習の質を高めるための秘訣として、まず自己分析が挙げられます。

自分がどの分野を苦手としているのか、何が理解できていないのかを正確に把握し、そこに重点的に時間を配分することが効率的です。

定期的な模試の結果などを活用し、客観的に自分の弱点を分析しましょう。

また、使用する教材の選定も重要です。多くの参考書や問題集に手を出すのではなく、自分に合った質の高い教材を絞り込み、それを完璧に理解できるまで繰り返し学習する方が、結果的に深い理解と応用力に繋がります。

さらに、計画の立て方も質に関わります。

「1日〇時間勉強する」という時間ベースの計画ではなく、「今日はこの問題集を〇ページ進める」「今週中にこの単元の問題を解けるようにする」といった、具体的な学習内容(量)ベースで計画を立て、その達成度を意識することが、質の向上を促します。

ポモドーロテクニックのように、短時間の集中と休憩を繰り返す方法も、質を維持するのに有効です。

睡眠時間を削らない!勉強効率との関係

受験生の中には、勉強時間を確保するために睡眠時間を削ってしまう人もいるかもしれません。

しかし、これは学習効率の観点からは逆効果になる可能性が高いです。

十分な睡眠は、記憶の定着、集中力の維持、そして心身の健康維持のために不可欠な要素です。

私たちの脳は、睡眠中に日中に学習した情報を整理し、記憶として定着させる働きをしています。

睡眠不足の状態では、このプロセスが十分に行われず、せっかく勉強した内容が頭に残りにくくなってしまいます。

また、睡眠が足りないと、日中に強い眠気に襲われたり、集中力が散漫になったりして、学習効率が著しく低下します。

実際に、東大生へのアンケート調査では、受験期であっても平均して約7時間の睡眠時間を確保していた人が多く、睡眠時間を削ることに対して否定的な意見が多数派でした。

もちろん個人差はありますが、一般的には最低でも6時間、できれば7時間程度の睡眠時間を確保することが推奨されます。

体調を崩してしまっては元も子もありません。

勉強時間を確保することも大切ですが、それ以上に質の高い学習を持続するためには、十分な睡眠を確保し、規則正しい生活リズムを維持することを心がけましょう。

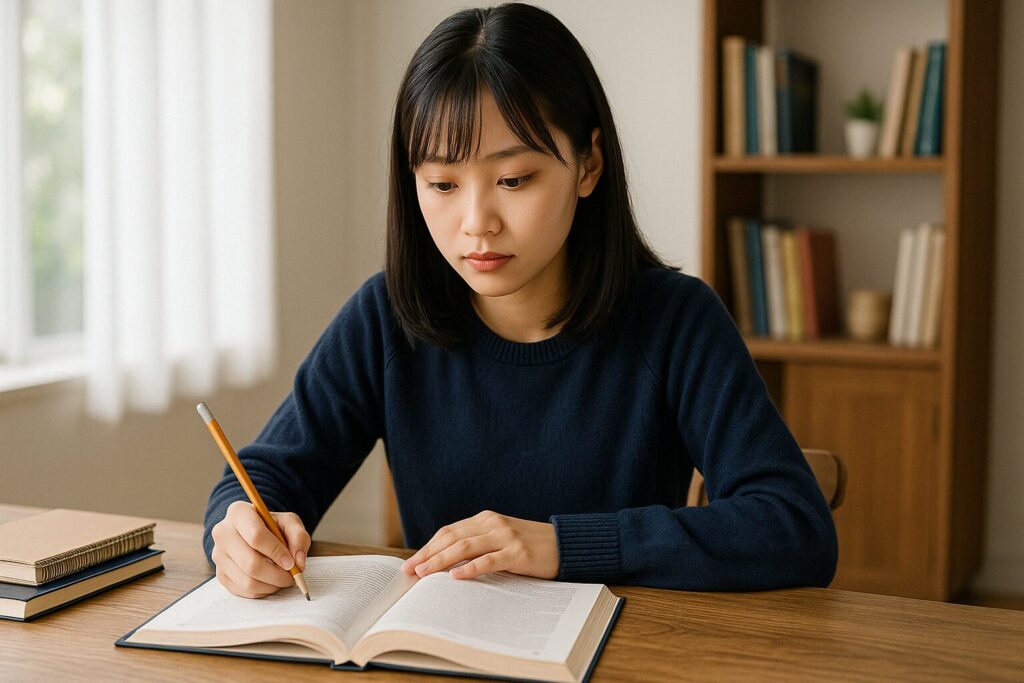

データで見る勉強時間:合格者の実態

実際に大学に合格した先輩たちが、高校時代にどれくらいの時間を勉強に費やしていたのか、客観的なデータを見てみましょう。

これはあくまで平均値や傾向ですが、目標設定の参考になるはずです。

例えば、東大生50名を対象としたアンケート調査によると、高校1年生の平均勉強時間は平日約2.4時間、休日約3.5時間でした。

これが高校2年生になると平日約2.9時間、休日約4.2時間と少し増え、高校3年生の受験期には1日の平均勉強時間が7.5時間に達しています。

特に、入試直前期には休日に8.6時間以上勉強していたというデータもあります。浪人生になると、さらに長い時間を継続的に学習に充てている傾向が見られました。

また、別の調査(ベネッセ教育総合研究所)では、大学受験期の高校生の平均勉強時間は1日4.8時間という結果が出ています。

この調査では、1日7時間以上勉強していると回答した人が最も多く、全体の約24.5%を占めていました。

さらに、予備校(四谷学院)のデータによれば、難関大学に現役合格した生徒の高校3年生時の平均学習時間は1日6時間40分だったそうです。

これらのデータからわかるように、やはり合格を勝ち取るためには、学年が上がるにつれて計画的に学習時間を増やし、特に受験学年では相当な量の学習に取り組む必要があると言えそうです。

結局、勉強は一日何時間すべきかの要点

記事のポイントを以下にまとめました。参考になったらうれしいです。

- 高1はまず学習習慣の確立が最優先である

- 高1の勉強時間は平日1~2時間、休日2時間程度が目安となる

- 高2は勉強時間を段階的に増やし基礎固めと苦手克服が重要である

- 高2の勉強時間は平日2~3時間、休日4時間以上を目指すべきである

- 高3・受験生は平日4~6時間、休日8~10時間以上の確保が一般的である

- 最適な勉強時間は存在せず「合格に必要な量をやりきる」視点が肝要である

- 平日と休日で学習内容にメリハリをつける計画性が求められる

- 勉強時間には集中力や体力の限界があり適切な休憩が不可欠である

- 朝は思考系、夜は暗記系と時間帯で学習を変えると効率的である

- 集中できる学習環境の整備や場所の工夫は有効な手段である

- モチベーション維持策やスキマ時間の活用で総学習時間は増やせる

- 勉強は時間量だけでなく「学習の質」の向上が極めて重要である

- 自己分析に基づく弱点克服と教材の絞り込みが質を高める

- 睡眠不足は効率低下を招くため十分な睡眠時間を確保すべきである

- 合格者は総じて多くの自学自習時間を確保している傾向がある

\効率的な勉強法のまとめはこちら/

「次はどの記事を読めばいい?」

「勉強法もお金の話も、全部まとめて知りたい!」

そんなあなたのために、ミチプラスの全知見を整理した「受験攻略のロードマップ」を作成しました。

迷った時の「辞書」として、ぜひ活用してください!