古典助動詞「す・さす・しむ」完全攻略!意味と識別を徹底解説

古典文法の中でも、助動詞「す・さす・しむ」の学習でつまずいていませんか。「意味」や「覚え方」がごちゃごちゃになったり、教科書の「活用表」を見てもいまいちピンとこなかったりすること、ありますよね。

特に「接続」のルールが微妙に違っていたり、「漢文」との関係性が絡んできたりすると、どうしても苦手意識を持ってしまう生徒さんをこれまでたくさん見てきました。でも、安心してください。

これらはポイントさえ整理してしまえば、パズルのように論理的に解けるようになる単元なんです。この記事では、私の授業での経験も踏まえて、基礎から応用までわかりやすく解説していきますね。

古典の助動詞す・さす・しむの基本と使い方

まずは、この3つの助動詞がどのような性格を持っているのか、基礎の基礎からしっかり固めていきましょう。ここをあいまいにしたままだと、後で応用問題に太刀打ちできなくなってしまいます。活用や接続のルールは一見複雑そうに見えますが、実はある法則を知っているだけで驚くほどすんなり頭に入ってくるんですよ。

す・さす・しむの活用

文法学習の第一歩は、やはり活用の習得からです。「す」「さす」「しむ」は、3つとも共通して下二段活用のパターンをとります。これがわかっているだけでも、記憶の負担はずいぶん軽くなりますね。

具体的に活用表を見てみましょう。スマホで見ている人は横にスクロールして確認してください。

| 基本形 | 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 已然形 | 命令形 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| す | せ | せ | す | する | すれ | せよ |

| さす | させ | させ | さす | さする | さすれ | させよ |

| しむ | しめ | しめ | しむ | しむる | しむれ | しめよ |

見ての通り、語尾が「え・え・う・うる・うれ・えよ」と変化していますね。現代語の「食べる(食べない・食べます…)」と同じ下二段型のリズムです。

識別の注意点

この活用の最大の特徴であり注意点は、未然形と連用形が同じ形(「せ」「させ」「しめ」)になることです。形だけで判断しようとすると失敗します。

識別するときは、必ず下に続く言葉(後続語)を見て判断しましょう。

・下に「ず」「む」「じ」などがくれば → 未然形

・下に「て」「たり」「給ふ」などがくれば → 連用形

という具合です。

この活用パターンは、平安時代の和文でも、後の時代の漢文訓読体でも一貫して維持されています。一度リズムで覚えてしまえば、どの時代の文章でも通用する強力な武器になりますよ。

もし、他の助動詞の活用もあわせて復習したい場合は、一覧表で整理しておくと効率的です。私のブログでも一覧で解説していますので、よかったら参考にしてくださいね。

古典の助動詞活用表の覚え方|接続・意味・活用を徹底解説し、あなたの理解を進めます!

す・さす・しむの接続

次に、これらの助動詞が「どの言葉の下にくっつくか」、つまり接続についてです。ここが定期テストや入試で最も狙われやすいポイントの一つです。

結論から言うと、3つともすべて動詞の未然形に接続します。ただし、「どの動詞の未然形につくか」という点において、「す」と「さす」には明確な住み分け(ルール)が存在します。

「す」の接続:シナラ・す

「す」は、以下の3種類の動詞の未然形にだけ接続します。

- 四段活用(よだん)… 書く、読む、思ふ など

- ナ行変格活用(ナへん)… 死ぬ、往ぬ

- ラ行変格活用(ラへん)… あり、をり、侍り、いまそかり

これらの動詞の未然形は、「書か(a段)」「死な(a段)」「あら(a段)」のように、すべてア段音で終わります。この「ア段音」にスムーズに接続するのが「す」なんです。

受験界では昔から、このルールを「シナラ・す」という語呂合わせで覚えます。「四(シ)・ナ・ラ」には「す」がつく。これだけでも今日覚えて帰ってくださいね。

「さす」の接続:それ以外

一方で「さす」は、「す」がカバーしない領域、つまり「四段・ナ変・ラ変以外」のすべての動詞の未然形に接続します。具体的には以下の通りです。

- 上一段活用(見る → 見させ)

- 上二段活用(落つ → 落ちさせ)

- 下一段活用(蹴る → 蹴させ)

- 下二段活用(受く → 受けさせ)

- カ行変格活用(来 → 来させ)

- サ行変格活用(す → せさせ)

これらの動詞の未然形は、「見(i段)」「受け(e段)」「こ(o段)」のように、ア段以外(イ・エ・オ段)になります。

接続のまとめ

- 四段・ナ変・ラ変(未然形がア段)+す

- それ以外(未然形がイ・エ・オ段)+さす

「しむ」の接続

では「しむ」はどうでしょうか。「しむ」はオールマイティな存在です。動詞の種類(活用型)に関係なく、すべての動詞の未然形に接続できます。「す」を使うべき場面でも、「さす」を使うべき場面でも、あえて「しむ」を使うことが可能です。

意味の説明と訳

「す・さす・しむ」が持つ意味は、大きく分けて2つしかありません。「使役」と「尊敬」です。シンプルですが、文脈によってどちらになるかを見極めるのが腕の見せ所であり、生徒がつまづきやすいところでもあります。

1. 使役(~させる)

動作主(主語)が、他の誰か(対象)に対して、ある動作を行わせる意味です。

訳し方は「~させる」となります。

例文:「妻の嫗(おうな)にあづけて養はす」(竹取物語)

訳:妻のおばあさんに預けて養わせる。

ここでは、おじいさんが自分ではなく、おばあさんに「養う」という動作を実行させていますよね。このように「~に…させる」という構造が見えたら使役です。

2. 尊敬(~なさる、お~になる)

動作主(主語)に対する高い敬意を表します。

訳し方は「~なさる」「お~になる」となります。

例文:「(中宮様が)御格子あげさせて」(枕草子)

訳:御格子を上げさせて。

…おっと、この例文は少し引っかけですね。これは中宮定子が誰か(女房など)に命じて格子を上げさせているので「使役」です。

尊敬の例としては、単独で使われることは稀で、ほとんどの場合「~せ給ふ」「~させ給ふ」という「最高敬語(二重尊敬)」の形で登場します。これについては後ほど「見分け方」で詳しく解説します。

漢文との関係性

ここで少し、独特な存在感を持つ「しむ」について深掘りしましょう。「す・さす」と違って、「しむ」は少し硬い文章や、漢文の影響を強く受けた文章でよく使われます。

漢文の授業で「使」「令」「教」「遣」といった漢字を習ったことはありませんか?これらは「使役」を表す助字で、書き下し文にする(訓読する)ときには必ず送り仮名として「~しむ」をつけますよね。

豆知識:「しむ」の持つニュアンス

『徒然草』や『方丈記』のように、仏教的な思想や論理的な内容を含む文章、あるいは公的な記録などでは、和文であっても「す・さす」ではなく、あえて漢文的な響きを持つ「しむ」を使うことがあります。これにより、文章に格調高さや理知的な硬さを出しているんですね。

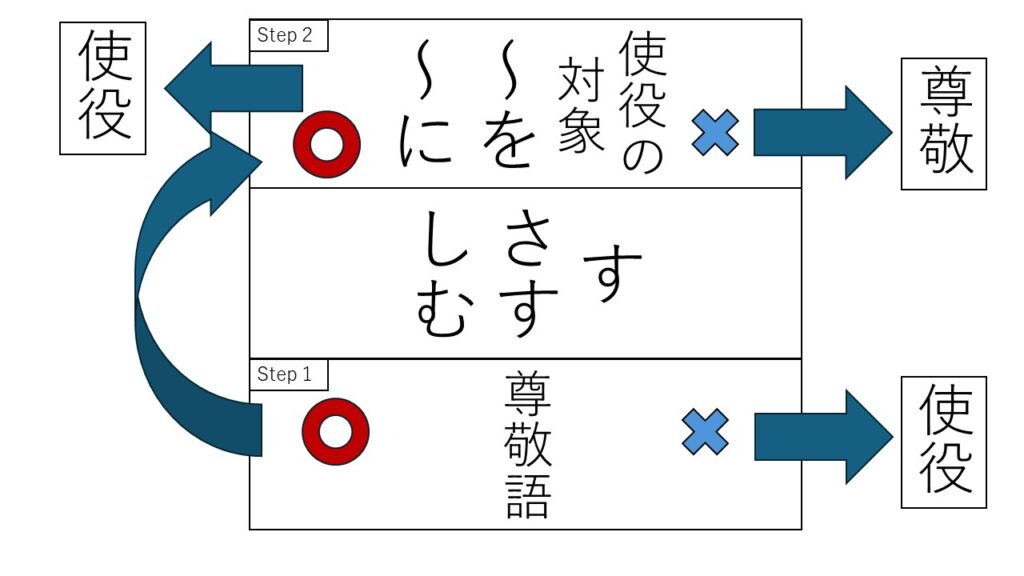

意味の見分け方

さて、ここが今回の記事のハイライトです。「使役」と「尊敬」、どうやって見分ければいいのでしょうか。なんとなくの文脈判断ではなく、論理的な識別ルールを身につけましょう。

① 下に尊敬語がない場合 → 100%「使役」

「す・さす・しむ」の直後に「給ふ」「おはす」「奉る」などの尊敬語がくっついていない場合。これはもう迷うことなく「使役」と判断してOKです。

例:「人に聞かせじ」(人に聞かせまい)

下に「じ(打消推量)」があるだけで、尊敬語が見当たりません。したがって、これは「使役」で確定です。

② 下に尊敬語がある場合(~せ給ふ、~させ給ふ)

ここが悩みどころです。形としては「最高敬語(二重尊敬)」と呼ばれる形になり、基本的には「尊敬」の意味になります。

しかし、文脈によっては「(身分の高い人が、誰かに)~させなさる」という「使役+尊敬」になることもあります。

「~せ給ふ」の識別フローチャート

- 文中に「~に」(動作をさせる相手)が書いてあるか?

- 書いてあれば → 使役+尊敬(~に…させなさる)

例:「女房に書かせ給ふ」

- 書いてあれば → 使役+尊敬(~に…させなさる)

- 文脈的に「誰かに命じている」場面か?

- 命じているなら(「~に」が省略されていても) → 使役+尊敬

例:自分ではしないこと(荷物を持つ、牛車を引くなど)をさせている場合

- 命じているなら(「~に」が省略されていても) → 使役+尊敬

- 上記以外(ご自身で動作をしている)

- → 尊敬(お~になる)

例:「大御酒(おおみき)参らせ給ふ」(お酒を召し上がる)

- → 尊敬(お~になる)

紛らわしいものとの識別

テストでは、ひっかけ問題として「す・さす・しむ」に似た別の言葉との識別が出題されることがよくあります。ここで差がつきます。

サ行変格活用動詞「す」との違い

「京へす」(京へ行く・サ変)や「御法(みのり)す」(仏道修行する・サ変)のように、動詞としての「す」も存在します。

見分け方:

・助動詞の「す」は、必ず動詞の未然形にくっつきます。

・動詞の「す」は自立語なので、単独で使われたり、格助詞「へ」「を」などの下についたりします。

完了の助動詞「き」の未然形「せ」

過去(完了)の助動詞「き」の未然形も「せ」です。「せば(~だったら)」という反実仮想の構文でよく出てくるので混同しやすいです。

見分け方:

接続の違いで見分けます。

・「書か・せ・ば」(未然形+せ)→ 使役の「す」

・「書き・せ・ば」(連用形+せ)→ 過去の「き」

直前の動詞が未然形なのか連用形なのかを確認すれば一発です。

このあたりの識別問題は、助動詞「る・らる」の識別とも考え方が似ています。もし余裕があれば、こちらの記事もあわせて読んでおくと、識別問題への耐性がグッと上がりますよ。

古典の助動詞「る・らる」を徹底解説!意味や使い分けを完全攻略

古典の助動詞す・さす・しむの問題での出題傾向

基本を理解したところで、実際にテストや入試でどのような形で問われるのか、実践的な視点で見ていきましょう。知識を使える知恵に変えるステップです。

短文演習問題

まずはシンプルな短文で確認してみましょう。以下の( )内に「す・さす」を活用して入れて、意味を考えてみてください。

練習問題

- 女房に歌よま( )給ふ。

- 御身もいまだ疲れ( )給はず。

解説と解答

1. 女房に歌よま(せ)給ふ。

まず接続を見ます。「よま」は四段活用「よむ」の未然形なので、助動詞は「す」です。その連用形「せ」がついています。

次に意味です。下に「給ふ」がありますが、文頭に「女房に」と動作の対象が明記されています。「女房に歌を詠ませなさる」と訳すのが自然ですね。

正解は「使役」(使役+尊敬)です。

2. 御身もいまだ疲れ(させ)給はず。

「疲れ」は下二段活用「疲る」の未然形なので、助動詞「さす」の連用形「させ」がついています。

下に「給ふ」があります。文脈を見ると「お体もまだお疲れになっていらっしゃらない」と解釈するのが自然です。誰かに疲れさせているわけではありませんね。

正解は「尊敬」(最高敬語の一部)です。

複文演習問題

実際の入試問題や長文読解では、文が複雑に入り組んだ「複文」の中で識別を求められます。

例えば、『枕草子』の有名な一節を見てみましょう。

「御格子あげさせて、御簾を高くあげたれば、笑はせ給ふ。」

この文には2つのポイントがあります。

前半の「あげさせて」は、中宮定子が女房に命じて上げさせているので「使役」です。

後半の「笑はせ給ふ」は、その様子を見て中宮定子ご自身が笑っていらっしゃるので「尊敬」です。

このように、一つの文の中に「使役」と「尊敬」が混在するケースは非常に頻出です。文脈の切れ目を意識して、「この動作は誰がしているのか?」「誰かにさせているのか?」を常に追いかけることが大切です。

素早く識別するコツ

試験時間は限られています。迷わず瞬時に判断するための思考フローを整理しておきましょう。これさえ覚えておけば、迷う時間を大幅に短縮できます。

たく先生流・3秒識別ルール

- 「給ふ」チェック!

- 下に尊敬語がない → 使役(即決!)

- ある → 次のステップへ

- 「~に」チェック!

- 「(人)に」がある → 使役(ほぼ確定!)

- ない → 次のステップへ

- 「命令」チェック!

- 文脈が「命じている」 → 使役

- 主語自身の動作・状態 → 尊敬

この手順を身体に染み込ませておけば、共通テストのようなマーク式問題でも、選択肢を素早く絞り込むことができます。

古典の助動詞す・さす・しむの基本と識別ポイント

最後に、これまでの内容をぎゅっと凝縮してまとめます。復習に使ってくださいね。

- 活用:すべて下二段型(え、え、う、うる、うれ、えよ)。未然と連用が同形な点に注意。

- 接続:

- 「シナラ・す」(四段・ナ変・ラ変には「す」)

- それ以外には「さす」

- 「しむ」は全部OK(漢文調の文章で多い)

- 意味の識別:

- 下に尊敬語なし → 使役

- 「~せ給ふ」の形 → 文脈判断(「~に」があれば使役、なければ尊敬が多い)

「す・さす・しむ」は、一度論理を理解してしまえば、感覚に頼らず正解を導き出せる「得点源」に変えられます。まずは学校のワークなどで、今日覚えた「識別ルール」を使って問題を解いてみてください。「あ、これブログで読んだやつだ!」とスラスラ解ける感覚を味わえるはずですよ。

もし、もっと体系的に古文の勉強法を知りたい、基礎からガッツリ固めたいという場合は、以下の記事も参考にしてみてください。勉強のやり方を変えるだけで、成績は驚くほど変わります。

それでは、今日はここまで。最後によくある質問に解答します。

【Q&A】古典助動詞「す・さす・しむ」でよくある質問にたく先生が答えます!

授業をしていると、生徒のみなさんから「先生、ここがどうしても見分けられません…」と相談されるポイントには、実は共通点が多いんです。特に「す・さす・しむ」は、使役なのか尊敬なのか、パッと見ただけでは判断しにくいケースがありますよね。

そこで、テスト前や受験勉強中に特によく聞かれる質問をQ&A形式でまとめました。「自分もここで迷ってた!」という疑問がきっとあるはずです。モヤモヤを解消して、スッキリした気持ちで問題演習に進んでくださいね。

Q. 「す・さす・しむ」が「使役」か「尊敬」か、一番確実な見分け方はありますか?

A. まずは「下に尊敬語があるか」をチェックするのが鉄則です!

この記事の『意味の見分け方』でも解説しましたが、一番シンプルで確実なルールはこれです。

「す・さす・しむ」のすぐ後ろを見て、「給ふ」「おはす」などの尊敬語がなければ、それは100%「使役」と判断して大丈夫です。

例えば「人に聞かせじ」という文なら、下に「じ(打消推量)」があるだけで尊敬語がありませんよね。だからこれは迷わず「使役」です。

逆に、下に尊敬語がある場合(例:「~せ給ふ」)だけ、慎重に見極めるステップに入ればOKですよ。

Q. 「~せ給ふ」の形になったとき、「使役」と「尊敬」どちらにすればいいか迷います…

A. 文中に「~に(人)」があるかを探してみましょう。

これが最大の難関ですよね。でも、記事内の『識別フロー』で触れた通り、判断基準はシンプルです。

文の中に「(人)に」という言葉があって、誰かに何かをさせている場合は、形が「~せ給ふ」であっても意味は「使役(+尊敬)」になります。

例えば、「女房に書かせ給ふ」なら、「女房に書かせる」わけですから「使役」です。

もし「~に」が省略されていても、文脈的に「自分ではしないこと(荷物を持たせる、車を引かせるなど)」であれば使役になります。

それ以外で、ご自身で動作を行っている場合は純粋な「尊敬」と考えましょう。

Q. 「しむ」って「す・さす」と何が違うんですか?

A. 意味は同じですが、「漢文っぽい硬い文章」で使われるのが特徴です。

『漢文との関係性』の章でもお話しした通り、「しむ」は漢文の「使・令・教・遣」などを書き下し文にするときに使われる言葉です。

そのため、『徒然草』のような論理的な文章や、公的な記録などでよく登場します。

もう一つの大きな特徴は、「すべての動詞の未然形につく」という点です。「す」や「さす」のような接続の細かいルールがない、いわば「最強の助動詞」なんですよ。

Q. 接続の「四段・ナ変・ラ変には『す』」がなかなか覚えられません。

A. 魔法の呪文「シナラ・す」を口ずさんでみてください!

記事の『す・さす・しむの接続』で紹介した、あの語呂合わせです。

「シ(四段)・ナ(ナ変)・ラ(ラ変)には、す!」

と、リズムよく3回唱えてみてください。

これ以外の動詞(上一段、下二段など)には「さす」がつきます。つまり、「シナラ・す」さえ覚えておけば、あとは消去法で「それ以外はさす」と判断できるので、暗記量を減らせますよ。

他の助動詞の接続もあわせて確認したい場合は、こちらの記事も参考にしてみてくださいね。

古典の助動詞活用表の覚え方|接続・意味・活用を徹底解説し、あなたの理解を進めます!

Q. 過去の助動詞「き」の未然形「せ」と、使役の「す」の未然形「せ」の区別がつきません。

A. 上の言葉が「未然形」か「連用形」かで一発で見分けられますよ。

どちらも「せ」という形になるので紛らわしいですよね。特に「せば(~だったら)」という形でよく出題されます。

- 直前が未然形なら → 使役の「す」(例:書か・せ・ば)

- 直前が連用形なら → 過去の「き」(例:書き・せ・ば)

「す」は動詞の未然形につく、「き」は連用形につく。『紛らわしいものとの識別』でも解説したこの基本ルールに戻れば解決します!

いかがでしたか?「す・さす・しむ」は、最初は複雑に見えても、実はとても論理的なルールで動いている助動詞です。今回紹介したQ&Aのポイントを意識しながら問題演習を繰り返せば、必ず「あ、これ進研ゼミ…じゃなくてミチプラスで見たやつだ!」と気づける瞬間が来ますよ。焦らず一つずつ定着させていきましょう!