古文の助動詞「なり」見分け方!4つの識別と接続パターンを解説

こんにちは。「たく先生」です。

古文の学習を進めていく中で、多くの受験生が最初につまずく大きな壁、それが助動詞の「なり」の見分け方です。「参考書を読んでも意味が多すぎて覚えきれない」「いざ問題を前にすると、どれが正解なのか自信が持てない」……そんな悩みを抱えている人は実はとても多いんですね。

なんとなくの感覚で「これかな?」と選んで正解することもあるかもしれませんが、それはとても危険です。「なり」の識別は、フィーリングではなく、明確なロジック(論理)で必ず解けるパズルのようなものだからです。ここを曖昧にしたままにしておくと、難関大の入試問題や、複雑な文章に出会ったときに手も足も出なくなってしまいます。

でも、安心してください。正しい手順とちょっとしたコツさえ掴めば、「なり」は間違いなくあなたの得点源に変わります。この記事では、一見複雑に見える「なり」の正体をスッキリと整理し、誰でも迷わずに正解を導き出せる「見分け方の公式」を徹底的に解説します。私と一緒に、古文のモヤモヤを解消していきましょう。

基礎から学ぶ古文の助動詞「なり」の見分け方

それでは、識別のための土台となる基礎知識から固めていきましょう。ここがブレていると、応用問題に対応できなくなってしまいます。「なり」には大きく分けて4つのパターンがあること、そしてそれをどうやって見分けるのか、まずはその全体像をしっかりと把握することが重要です。

ちなみに、正確な文法知識を身につけることは、単にテストの点数を取るだけでなく、論理的な思考力や判断力を養うことにもつながります。(出典:文部科学省「高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 国語編」)

この基礎を大切にしながら、学習を進めていきましょう。

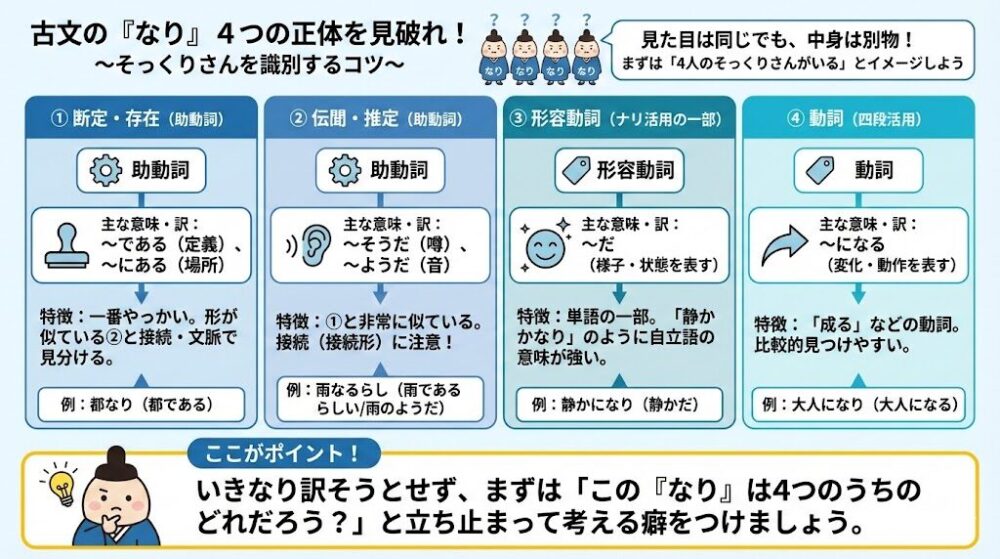

4種類のなりの意味と違い

古文に出てくる「なり」という言葉。実は、見た目は全く同じでも、文法的な役割(品詞)や意味によって、全く異なる4つの「正体」を持っています。これらをひとまとめに「なり」と考えてしまうと混乱のもとです。まずは「4人のそっくりさんがいる」というイメージを持ってください。

具体的には、以下の表のように分類されます。助動詞が2種類、そして用言(形容動詞・動詞)が2種類です。

| 種類 | 品詞 | 主な意味 | 現代語訳のイメージ |

|---|---|---|---|

| ①断定・存在 | 助動詞 | 断定 存在 | 〜である(定義する) 〜にある(場所を示す) |

| ②伝聞・推定 | 助動詞 | 伝聞 推定 | 〜そうだ(噂を聞く) 〜ようだ(音を聞く) |

| ③形容動詞 | 形容動詞 | ナリ活用の一部 | 〜だ (様子や状態を表す) |

| ④動詞 | 動詞 | 四段活用 | 〜になる (変化や動作を表す) |

一番やっかいなのは、①と②の助動詞グループですね。これらは非常に形が似ているため、文脈やこの後説明する「接続」で見分ける必要があります。一方で、③の形容動詞や④の動詞は、単語の一部であったり、自立語としての意味が強かったりするため、比較的見つけやすいのが特徴です。まずはこの4つの分類を常に頭の片隅に置いておくことが、識別マスターへの第一歩です。

ここがポイント!

いきなり訳そうとせず、まずは「この『なり』は4つのうちのどれだろう?」と立ち止まって考える癖をつけましょう。

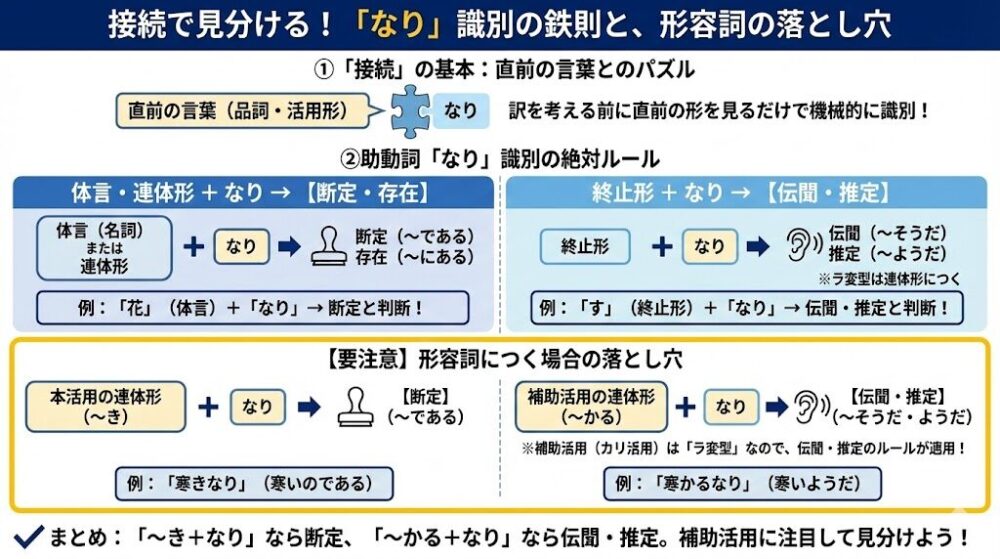

接続で見分ける識別の鉄則

では、どうやってその4つを見分けるのか。特に助動詞の「なり」を見分けるための最強の武器、それが接続(せつぞく)です。

「接続」とは、簡単に言えば「直前にどんな言葉(品詞や活用形)がきているか」というルールのことです。古文の助動詞は、上にくる言葉の形がガチガチに決まっています。つまり、訳を考える前に直前の言葉を見るだけで、機械的にパズルのように正解を導き出せるケースがほとんどなんです。

このルールは例外が少なく、試験でも最も狙われるポイントなので、以下の法則を必ず暗記してください。

助動詞「なり」識別の絶対ルール

- 体言(名詞)・連体形 + なり → 断定・存在

- 終止形 + なり → 伝聞・推定

※伝聞・推定は、ラ変型の活用語には「連体形」につくというルールがありますが、基本は「終止形」と覚えましょう。

例えば、「花なり」という文があったとします。「花」は名詞(体言)ですよね。体言につくのは断定の助動詞なので、これは断定と判断できます。一方、「すなり」であれば、「す」はサ変動詞の終止形なので、伝聞・推定となります。

【要注意】形容詞につく場合の落とし穴

ここで一つ、多くの受験生が引っかかる「形容詞」の接続について詳しく解説します。実は、形容詞に「なり」がつく場合、直前はどちらも「連体形」に見えるため、混乱しやすいのです。

形容詞には、通常の「本活用(〜き)」と、助動詞に接続するための「補助活用(カリ活用・〜かる)」の2種類があります。このどちらにくっついているかで、意味がガラリと変わります。

形容詞 + なりの識別法則

- 本活用の連体形(〜き) + なり

→ 断定(〜である)

例:「寒きなり」(寒いのである) - 補助活用の連体形(〜かる) + なり

→ 伝聞・推定(〜そうだ・ようだ)

例:「寒かるなり」(寒いようだ)

なぜこうなるかというと、補助活用(カリ活用)は「ラ変型」の活用をするからです。「ラ変型には連体形につく」という伝聞・推定のルールが適用されるため、「〜かる(連体形)+なり」となるのです。

「〜き+なり」なら断定、「〜かる+なり」なら伝聞・推定。

この細かいルールまで押さえておけば、形容詞のひっかけ問題が出ても自信を持って即答できるようになりますよ!

そして補助活用があるものにはほぼこのパターンが当てはまるので、これは補助活用だから伝聞推定の方だと選べれば完璧です。

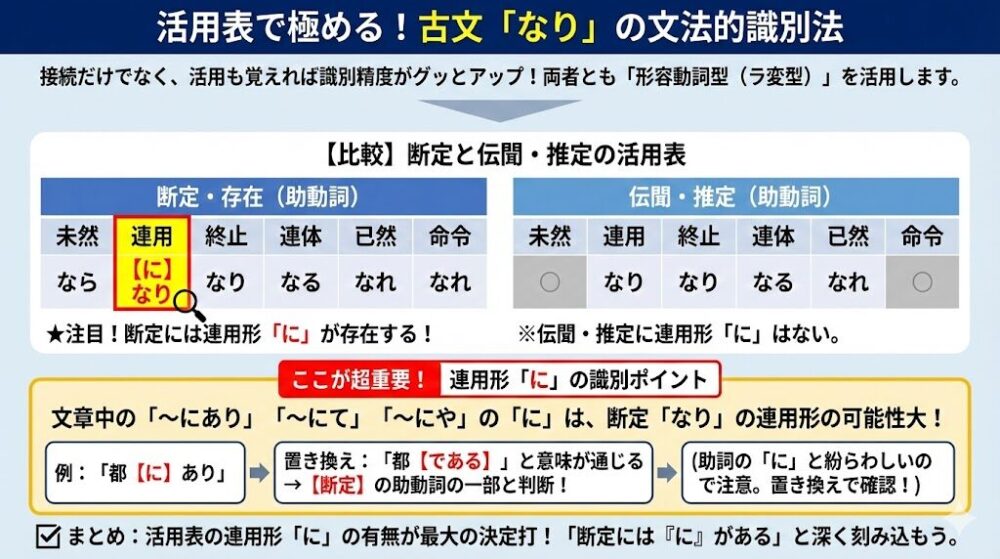

活用表を使った文法的識別法

接続だけでなく、助動詞「なり」そのものの活用も覚えておくと、識別の精度がグッと上がります。実は、断定の助動詞も伝聞・推定の助動詞も、どちらも形容動詞型(ラ変型)と呼ばれる同じパターンの活用をします。

| 種類 | 未然 | 連用 | 終止 | 連体 | 已然 | 命令 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 断定 | なら | なり に | なり | なる | なれ | なれ |

| 伝聞・推定 | ○ | なり | なり | なる | なれ | ○ |

ここで特に注意してほしいのが、断定の助動詞にある連用形の「に」です。

文章中で「〜にあり」「〜にて」「〜にや」といった形で出てきた場合、この「に」は断定の助動詞「なり」の連用形であることが非常に多いです。

助詞の「に」と紛らわしいのですが、例えば「〜にて(〜であって)」や「〜にあり(〜である)」のように置き換えて意味が通じれば、それは断定の助動詞の一部です。この「に」の識別は入試の頻出問題でもあるので、表を見て「断定には『に』があるんだな」としっかり確認しておきましょう。

動詞や形容動詞との判別方法

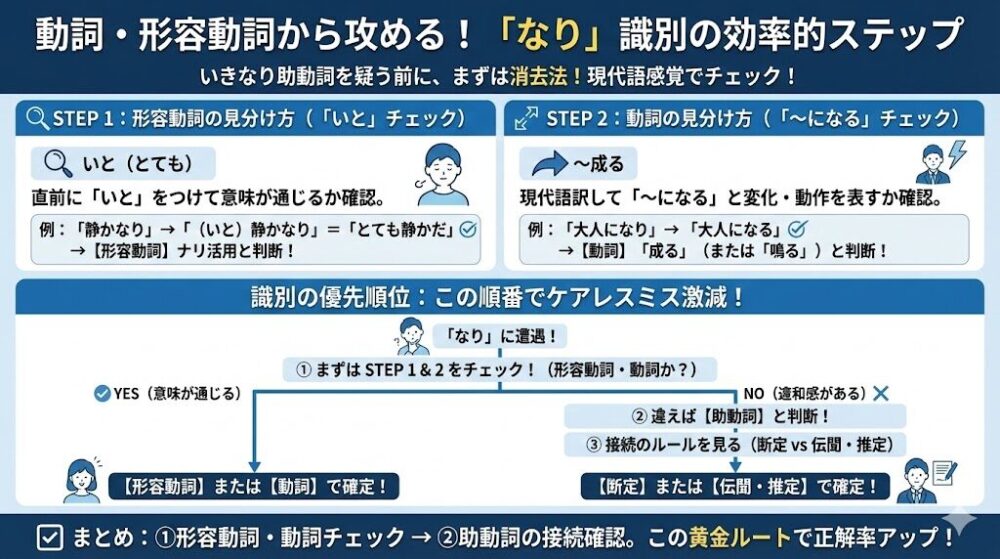

さて、助動詞の識別方法をお伝えしましたが、実際の問題を解くときは、いきなり助動詞かどうかを考えるよりも、まずは「動詞」や「形容動詞」ではないかを疑って消去法を使うのが効率的です。

これらは現代語の感覚でも見分けやすいので、以下の手順でチェックしてみてください。

1. 形容動詞の見分け方(「いと」チェック)

直前に「いと(とても)」をつけて意味が通じるか確認します。形容動詞は様子や状態を表す言葉なので、程度を表す副詞と相性が良いのです。

例:「静かなり」→「(いと)静かなり」=「とても静かだ」

これは自然ですよね。なので、この「なり」は形容動詞ナリ活用の活用語尾だと判断できます。

2. 動詞の見分け方(「〜になる」チェック)

現代語訳して「〜になる」と変化を表す意味になるか確認します。

例:「大人になり」→「大人になる」

これは状態の変化を表しているので、動詞「成る」の連用形です。また、文脈によっては「雷が鳴る」のような「鳴る」の場合もありますが、どちらも動詞です。

識別の優先順位

①まずは「いと」がつくか、「〜になる」かチェック(形容動詞・動詞を消去)

②違えば助動詞と判断し、接続のルールを見る(断定 vs 伝聞・推定)

この順番を守るだけで、ケアレスミスを大幅に減らすことができますよ。

接続の覚え方と語呂合わせ

「理屈はわかったけど、接続のルールがどうしても覚えられない!」という人のために、古文受験生の間で語り継がれている有名な語呂合わせを紹介します。試験中にパッと思い出せるように、リズム良く何度も口ずさんでみてください。

①断定の「なり」の覚え方

「体体(たいたい)断定」

体言の「体」と、連体形の「体」で、体が2つ。これで「体言・連体形接続=断定」と覚えます。シンプルですが、意外と忘れにくいんです。

②伝聞・推定の「なり」の覚え方

「まじメリーら知らんべしなり」

これは終止形接続の助動詞を一網打尽にする魔法のフレーズです。

「まじ・めり(メリー)・らし(ら知)・らむ(らん)・べし・なり」

これら6つの助動詞は、原則としてすべて終止形に接続します。「メリーさんは知るべきではない」みたいな不思議な意味をイメージして、呪文のように唱えて覚えてしまいましょう。

実践で解く古文の助動詞「なり」の見分け方

基礎知識がしっかり固まったところで、ここからは実際のテストや入試で差がつく、より実践的な識別のパターンを解説します。特に難関大を目指すなら避けて通れない「音便」や、文脈による「意味の使い分け」についても詳しく見ていきましょう。

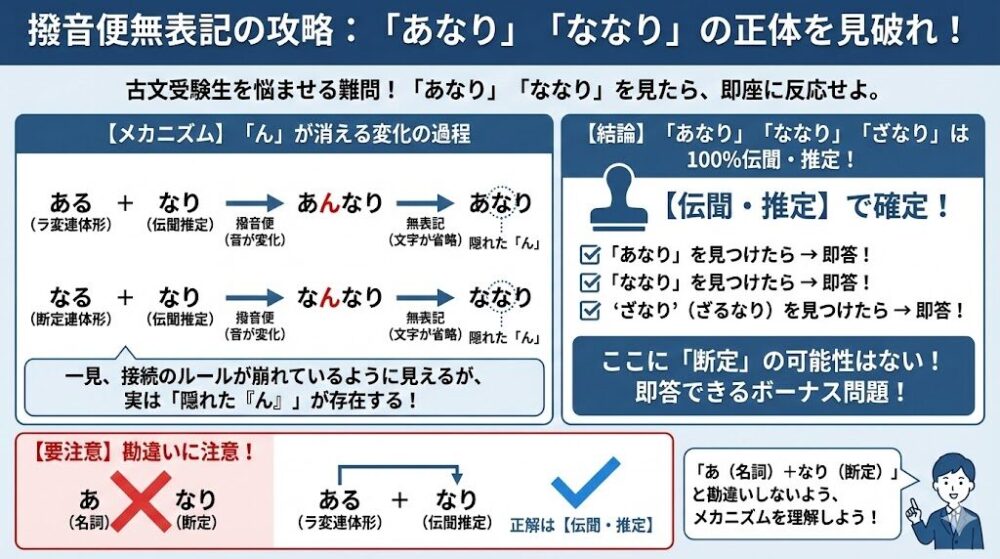

あなり等の撥音便無表記の攻略

古文の識別問題で最も受験生を悩ませるのが、この撥音便(はつおんびん)のパターンです。「あなり」「ななり」という形を見たら、すぐにピンとくるようにしてください。これがわかると、周りに一歩リードできます。

伝聞・推定の「なり」は、ラ変型活用語(あり、など)につくとき、直前の語とくっついて音が変化し、さらに文字が省略されることがあります。

変化のメカニズム

- ある(ラ変連体形) + なり(伝聞推定) → あんなり(撥音便) → あなり(無表記)

- なる(断定連体形) + なり(伝聞推定) → なんなり(撥音便) → ななり(無表記)

このように、発音上は「ん」があるのに、書くときには「ん」が消えてしまう(無表記)ことがよくあります。一見すると接続のルールが崩れているように見えますが、実は隠れた「ん」があるのです。

もし文章中で「あなり」「ななり」「ざなり(ざるなり)」などを見つけたら、それは100%「伝聞・推定」の助動詞だと判断して間違いありません。ここに「断定」の可能性はないので、即答できるボーナス問題になります。

注意点

「あなり」を見たときに、「あ(名詞)」+「なり(断定)」と勘違いしないように!文脈的にも不自然になるはずです。「あるなり」の変化形だと見抜くのがコツです。

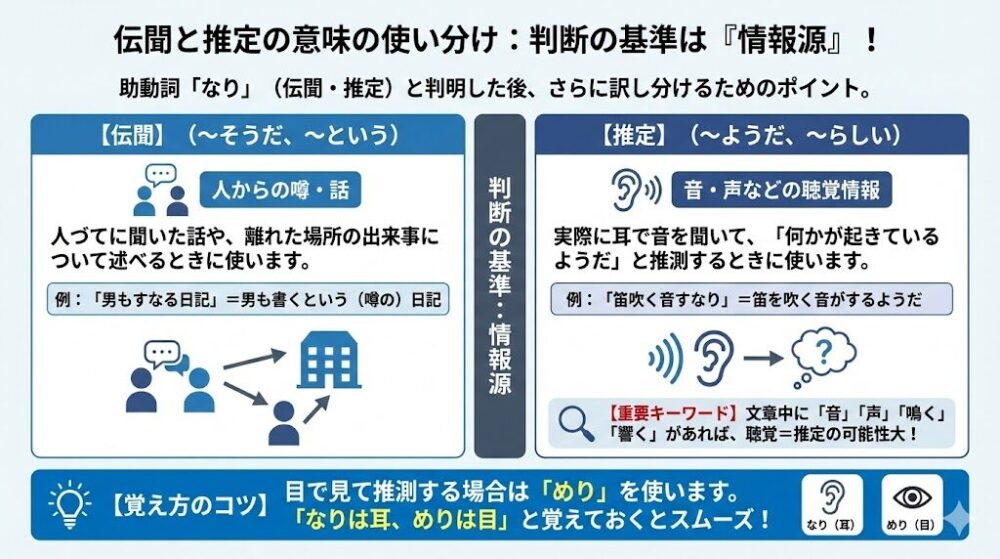

伝聞と推定の意味の使い分け

「これは伝聞・推定の助動詞だ!」とわかった後、さらに一歩進んで「伝聞(〜そうだ)」なのか「推定(〜ようだ)」なのかを訳し分ける必要があります。どちらも似ていますが、判断の基準はズバリ「情報源」です。

判断の基準

- 人からの噂・話 → 伝聞(〜そうだ、〜という)

人づてに聞いた話や、離れた場所の出来事について述べるときに使います。

例:「男もすなる日記」=男も書くという(噂の)日記 - 音・声などの聴覚情報 → 推定(〜ようだ、〜らしい)

実際に耳で音を聞いて、「何かが起きているようだ」と推測するときに使います。

例:「笛吹く音すなり」=笛を吹く音がするようだ

特に文章中に「音」「声」「鳴く」「響く」といった単語が近くにあれば、聴覚を使っているので「推定」になる可能性が非常に高いです。ちなみに、目で見て推測する場合は「めり」を使うので、「なりは耳、めりは目」と覚えておくとスムーズですよ。

断定と存在を見極める基準

断定の助動詞にも、「断定(〜である)」と「存在(〜にある)」の2つの意味があります。この使い分けもシンプルです。

直前が場所や方角を表す言葉であるかどうかをチェックしてください。

- 場所 + なる → 存在(〜にある)

例:「春日なる三笠の山」=春日にある三笠の山

例:「駿河なる宇津の山」=駿河にある宇津の山 - それ以外 → 断定(〜である)

例:「竹取の翁なり」=竹取の翁である

「春日である三笠の山」と訳すと、「春日=三笠の山」となってしまい意味が通じませんよね。場所を表す言葉につくときは、「〜に存在する」という意味の「〜にある」と訳すと自然に通じます。

識別練習問題で理解度チェック

では、実際に識別ができるか簡単な例題で確認してみましょう。特に有名な『土佐日記』の一節は、識別の教科書のような良問です。これが理解できれば基本はバッチリです。

【例題】

男もすなる日記といふものを、女もしてみむとてするなり。

解説と解法ステップ:

- 一つ目の「すなる」

直前の「す」に注目します。「す」はサ変動詞「す」の終止形です。

接続のルールを思い出してください。「終止形接続」は、伝聞・推定の助動詞です。

ここでは「男が書くという(噂の)」という伝聞の意味になります。 - 二つ目の「するなり」

直前の「する」に注目します。「する」はサ変動詞「す」の連体形です。

「連体形接続」は、断定の助動詞です。

ここでは「(女も)書くのである」という断定の意味になります。

このように、同じ「サ変+なり」の形でも、活用形が「す」か「する」か違うだけで、意味がガラリと変わります。ここを意識して見分けられるようになれば、もう「なり」は怖くありません!

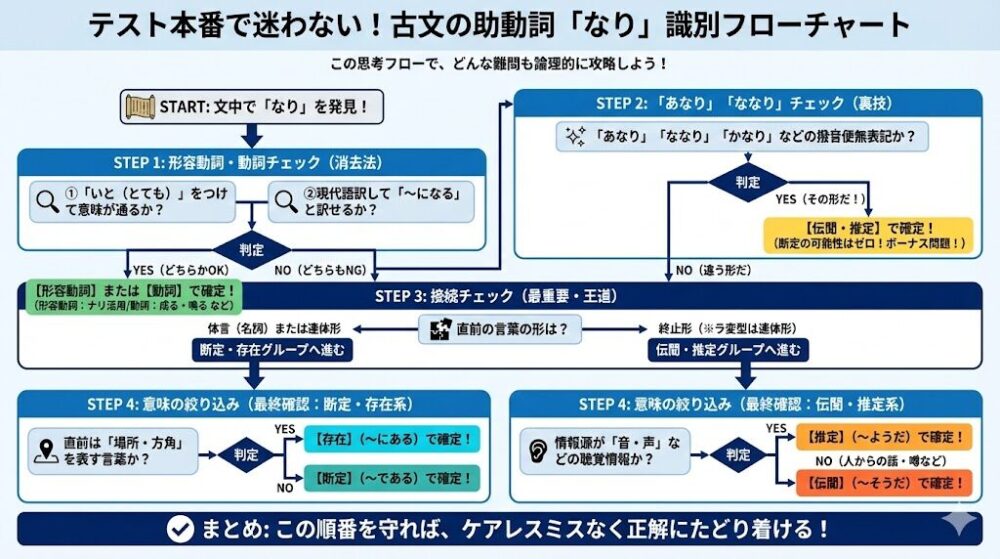

迷わない古文の助動詞「なり」の見分け方手順

最後に、テスト本番で迷わないための思考フローをまとめます。闇雲に考えるのではなく、この順番でチェックしていけば、どんな難問でも論理的に答えにたどり着けます。

「なり」識別フローチャート

- 形容動詞・動詞チェック(消去法)

「いと」をつけて意味が通るか?(形容動詞)

「〜になる」と訳せるか?(動詞)

YESなら用言で確定。NOなら助動詞へ進む。 - 「あなり」「ななり」チェック(裏技)

撥音便の無表記(あなり、ななり、かなり)か?

YESなら伝聞・推定で確定。 - 接続チェック(最重要・王道)

直前は体言・連体形か? → YESなら断定・存在。

直前は終止形か? → YESなら伝聞・推定。 - 意味の絞り込み(最終確認)

断定なら直前が「場所」かどうかで「存在」を検討。

伝聞・推定なら情報源が「音」かどうかで「推定」を検討。

まとめ(古文の助動詞「なり」の見分け方)

今回は、苦手な人が多い古文の助動詞「なり」の見分け方について、基礎から応用まで徹底的に解説しました。最初は複雑に感じるかもしれませんが、大切なのは「直前の言葉(接続)を見る」という基本ルールを徹底することです。

まずは「体体断定」「終止形は伝聞推定」という基本をしっかり押さえ、慣れてきたら「あなり」などの応用パターンにも挑戦してみてください。この識別ができるようになると、文の構造が明確に見えるようになり、古文の読解力が飛躍的にアップします。ぜひ、この記事を参考に練習問題を解いて、自信をつけてくださいね!

この記事を読んで、古文の理解がまた一つ深まりましたね。

でも、古文は「単語」「文法」「読解」「常識」など、全ての知識が有機的につながって初めて高得点が取れる科目です。

「次はどこを勉強すればいいの?」

「苦手なあの分野、どうやって対策しよう?」

そんな迷子にならないよう、ミチプラス内の古文記事を「勉強する順番」に整理した「完全攻略マップ」を作成しました。

辞書代わりにブックマークして、最短ルートで志望校合格を目指しましょう!