助動詞「まほし」「たし」の疑問を解決!意味・活用解説【練習問題付】

古文の学習を進める中で、希望を表す助動詞「まほし」「たし」に出会い、「意味は似ているけれど、どう違うの?」「『まほし』『たし』の使い分けのルールは?」「接続や活用の違いがよくわからない…」と感じていませんか。

助動詞「まほし」「たし」は、どちらも「~したい」「~てほしい」という願望を表す重要な言葉ですが、その接続ルールや活用、使われた時代背景には明確な違いがあります。

この記事では、「助動詞 まほし たし」と検索しているあなたに向けて、この二つの助動詞の基本的な意味から、混同しやすい接続や活用の違い、そして文脈に応じた使い分けのポイントまで、基礎から丁寧に解説します。さらに、記事の最後には理解度を確認できる練習問題も用意しました。

この記事を通して、「まほし」「たし」への理解を深め、古文読解への自信につなげてください。

助動詞「まほし」「たし」の基本を解説

この記事では、古文の読解に欠かせない希望の助動詞「まほし」と「たし」について、基本的な知識をわかりやすく解説します。これらの助動詞を理解することで、古文の登場人物の心情をより深く読み取れるようになります。

- 希望を表す重要助動詞

- 「まほし」「たし」の基本的な意味

- 未然形?連用形?「まほし」「たし」の接続

- 形容詞型!「まほし」「たし」の活用

- 「まほし」「たし」使い分けの要点

希望を表す重要助動詞

古文を読み進める上で、「まほし」と「たし」は非常によく登場する助動詞です。これらはどちらも話し手の希望や願望を表す重要な役割を持っています。例えば、物語の登場人物が「~したい」や「~してほしい」と考えている場面で使われます。

これらの助動詞の意味や使い方を正確に把握することは、文脈を正しく理解し、登場人物の気持ちに寄り添うために不可欠です。この記事を通して、「まほし」と「たし」の基本をしっかりと押さえていきましょう。

「まほし」「たし」の基本的な意味

「まほし」と「たし」は、どちらも「~したい」や「~てほしい」という希望・願望の意味を表します。意味の上では、この二つの助動詞に違いはありません。

- 自己の希望(~したい): 自分が何かをしたい、という気持ちを表します。

- 他に対する希望(~てほしい): 他の人や物事に対して、そうなってほしい、という気持ちを表します。

どちらの意味になるかは、文脈から判断する必要があります。

具体例を見てみましょう。

- 例1:「つづきの見まほしくおぼゆれど」(更級日記)

- 訳:(源氏物語の)続きを見たいと思われるけれど、

- これは、作者自身の「見たい」という希望を表しています。

- 例2:「家に有りたき木は、松・桜。」(徒然草)

- 訳:家にあってほしい木は、松と桜である。

- これは、木という他者(物)に対する「あってほしい」という希望を表します。

このように、「まほし」も「たし」も同じ希望の意味で使われますが、どちらのニュアンスが適切かは文全体を読んで考えることが大切です。

未然形?連用形?「まほし」「たし」の接続

「まほし」と「たし」の最も重要な違いは、直前の語(主に動詞や助動詞)にどの活用形で接続するか、という点です。これは意味の区別ではなく、文法的なルールの違いとなります。

- まほし:活用語の「未然形」に接続します。

- たし:活用語の「連用形」に接続します。

例で確認してみましょう。

- 「見る」という動詞に接続する場合:

- 見(未然形)+ まほし → 見まほし(見たい・見てほしい)

- 見(連用形)+ たし → 見たし(見たい・見てほしい)

- 「言ふ」という動詞に接続する場合:

- 言は(未然形)+ まほし → 言はまほし(言いたい・言ってほしい)

- 言ひ(連用形)+ たし → 言ひたし(言いたい・言ってほしい)

接続する活用形が異なるため、文中でどちらの助動詞が使われているかを見分ける手がかりにもなります。覚え方としては、「ま・み・た・れ」(まほしは未然形、たしは連用形)と語呂合わせで記憶するのも一つの方法です。

形容詞型!「まほし」「たし」の活用

「まほし」と「たし」は、どちらも形容詞と同じように活用します。これを「形容詞型活用」と呼びます。具体的には、「まほし」はシク活用、「たし」はク活用の形容詞と同じ変化をします。

ただし、助動詞であるため、形容詞と完全に同じではなく、命令形が存在しない点に注意が必要です。

以下にそれぞれの活用表を示します。活用を覚えることで、文中での形が変わっても見抜けるようになります。

「まほし」の活用(形容詞シク活用型)

| 活用形 | 基本形 | 補助活用(カリ活用) |

|---|---|---|

| 未然形 | (まほしく) | まほしから |

| 連用形 | まほしく | まほしかり |

| 終止形 | まほし | 〇 |

| 連体形 | まほしき | まほしかる |

| 已然形 | まほしけれ | 〇 |

| 命令形 | 〇 | 〇 |

- (未然形「まほしく」は「まほしくは」の形で使われることがあります)

- 補助活用は、主に下に助動詞が付く場合に使われます。(例:まほしかりけり)

「たし」の活用(形容詞ク活用型)

| 活用形 | 基本形 | 補助活用(カリ活用) |

|---|---|---|

| 未然形 | (たく) | たから |

| 連用形 | たく | たかり |

| 終止形 | たし | 〇 |

| 連体形 | たき | たかる |

| 已然形 | たけれ | 〇 |

| 命令形 | 〇 | 〇 |

これらの活用形を理解しておくと、例えば文末が「まほしけれ」となっていた場合、「まほし」の已然形だな、と判断できるようになります。

「まほし」「たし」使い分けの要点

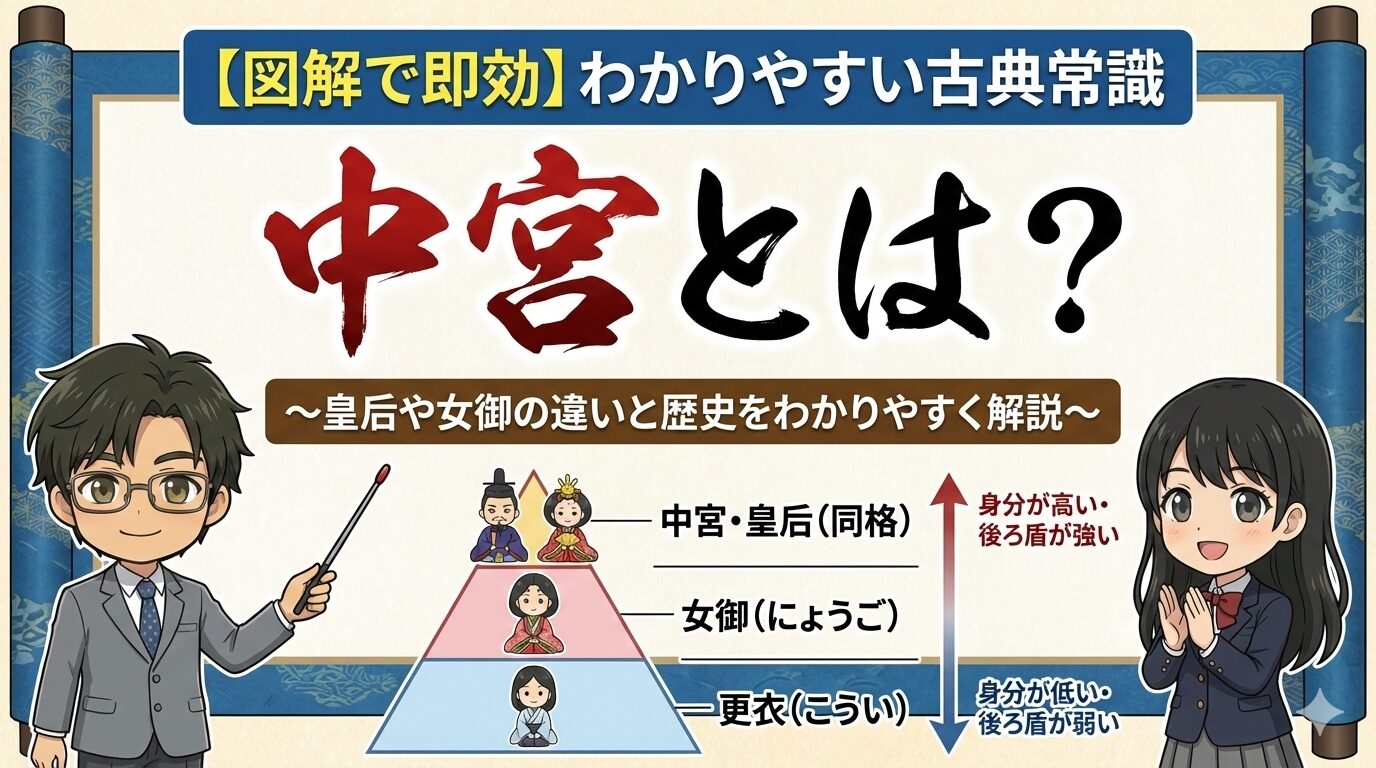

これまで見てきたように、「まほし」と「たし」の根本的な意味は同じ「希望」です。では、なぜ二つの形が存在するのでしょうか。

主な使い分けのポイントは以下の2点です。

- 接続の違い:

- 前述の通り、「まほし」は未然形に、「たし」は連用形に接続します。これが文法上の最も明確な違いです。

- 使われた時代の違い:

- 「まほし」は、主に上代(奈良時代)から中古(平安時代)にかけてよく使われました。元々は「まくほし」という形だったと言われています。

- 「たし」は、中世(鎌倉時代・室町時代)以降に「まほし」に代わって盛んに使われるようになりました。そして、現代語の「~たい」へと繋がっていきます。

したがって、読んでいる古文が書かれた時代によって、どちらの助動詞が多く使われているか傾向が異なります。平安時代の『源氏物語』や『枕草子』では「まほし」が、鎌倉時代の『平家物語』や『徒然草』などでは「たし」も多く見られるようになります。

意味は同じでも、接続と時代背景に違いがあることを覚えておくと、読解の助けになります。

助動詞「まほし」「たし」を使いこなす知識

基本的な意味や活用、接続を理解した上で、さらに「まほし」「たし」を深く知るための応用知識や、混同しやすい他の言葉との違いについて解説します。

- 形容詞「あらまほし」との違いに注意

- 自己願望のみ?助詞「ばや」との違い

- 理解度チェック!「まほし」「たし」練習問題①

- 理解度チェック!「まほし」「たし」練習問題②

- これで完璧!「まほし」「たし」練習問題③

形容詞「あらまほし」との違いに注意

古文には「あらまほし」という言葉があり、これが助動詞「まほし」と混同されやすいので注意が必要です。

「あらまほし」には、実は二つの可能性があります。

- ラ変動詞「あり」の未然形「あら」+助動詞「まほし」

- この場合、「あってほしい」「いてほしい」という意味になります。助動詞「まほし」の一部として機能しています。

- 形容詞(シク活用)の「あらまほし」

- この場合、「理想的だ」「好ましい」「望ましい」という意味になります。「あり(存在する)」の意味は必ずしも含まれません。一つの独立した形容詞です。

例を見てみましょう。

- 例:「家居のつきづきしく、あらまほしきこそ、…」(徒然草)

- 訳:住まいの釣り合いがとれていて、理想的であるのは、…

- この「あらまほしき」は、文脈や活用(形容詞として連体形になっている)から、形容詞「あらまほし」と判断できます。

見分けるポイントとしては、文脈から「あってほしい」のか「理想的だ」なのかを考えること、そして形容詞「あらまほし」には命令形「あらまほしかれ」が存在する(助動詞「まほし」には命令形がない)ことなどが挙げられます。どちらの意味にも取れる場合もありますが、多くは文脈で判断可能です。

自己願望のみ?助詞「ばや」との違い

希望・願望を表す表現には、助動詞「まほし」「たし」の他に、終助詞の「ばや」もあります。「ばや」も「~したい」という意味を表しますが、「まほし」「たし」との間にはニュアンスの違いがあります。

- 終助詞「ばや」:

- 活用語の未然形に接続します。

- 活用はしません(助詞のため)。

- 意味は「~したいなぁ」「~できたらなぁ」という、話し手自身の個人的な願望・実現が難しいかもしれない願望を表すことが多いです。他者への希望(~してほしい)の意味は通常ありません。

- 例:「都へ行かばや」(都へ行きたいなぁ)

- 助動詞「まほし」「たし」:

- 前述の通り、未然形(まほし) / 連用形(たし)に接続し、形容詞型に活用します。

- 意味は「~したい」という自己の願望に加え、「~してほしい」という他者への願望も表すことができます。

つまり、「ばや」は基本的に「自分が~したい」という願望に限定されるのに対し、「まほし」「たし」は「自分が~したい」と「(誰か・何かに)~してほしい」の両方を表せる、という違いがあります。

理解度チェック!「まほし」「たし」練習問題①

ここまでの内容が理解できたか、簡単な問題で確認してみましょう。問題の後には解答と解説があります。

【問題】 次の文中より助動詞「たし」「まほし」を抜き出し、その活用形を答えなさい。(元の問題の形式に合わせています)

⑴ 世の人の飢ゑず、寒からぬやうに世を行はまほしきなり。(徒然草)

⑵ 人の子生みたるにをとこをんな、男女とく聞かまほし。(枕草子)

⑶ 帰りたければ、ひとりつい立ちて出でにけり。(徒然草)

⑷ 悪所に落ちては死にたからず。(平家物語)

解答解説はここをクリック

【解答】

⑴ まほしき・連体形 ⑵ まほし・終止形 ⑶ たけれ・已然形 ⑷ たから・未然形

【解説】

⑴ 「まほしき」は「なり」(断定の助動詞、または伝聞推定の助動詞の連体形)という体言相当の語に接続しているので連体形です。「まほし」の連体形は「まほしき」ですね。

⑵ 「聞かまほし」で文が終わっているので終止形です。「まほし」の終止形は「まほし」です。

⑶ 「たけれ」は接続助詞「ば」に接続しているので已然形です。「たし」の已然形は「たけれ」となります。

⑷ 「たから」は打消の助動詞「ず」に接続しているので未然形です。「たし」の未然形は「たから」(補助活用)ですね。

理解度チェック!「まほし」「たし」練習問題②

次に、実際の文脈で「まほし」「たし」の意味を捉える練習をしましょう。

【問題】 次の太線部を現代語訳しなさい。

① 言はまほしき事もえ言はず、

② せまほしき事もえせず。(更級日記)

③ つづきの見まほしくおぼゆれど、(更級日記)

④ 常に聞きたきは、琵琶、和琴。(徒然草)

⑤ 敵に会ふてこそ死にたけれ。(平家物語)

解答解説はここをクリック

【解答】

① 言いたい事 ② したい事 ③ 続きが見たく ④ いつも聞きたい ⑤ 死にたいものだ(死にたい)

【解説】

①② 「言はまほしき事」「せまほしき事」は、それぞれ「言ふ」「す」の未然形に「まほし」の連体形「まほしき」が付き、下の体言「事」を修飾しています。「言いたいこと」「したいこと」と訳します。

③ 「見まほしく」は動詞「見る」の未然形「見」+「まほし」の連用形「まほしく」です。「おぼゆ」にかかるため連用形になっています。「見たく」と訳します。

④ 「聞きたき」は動詞「聞く」の連用形「聞き」+「たし」の連体形「たき」です。下の体言「もの」(省略されていると考えられます)にかかる、または係り結び(係助詞が省略されている)の影響で連体形になっていると考えられます。「聞きたい」と訳します。

⑤ 「死にたけれ」は動詞「死ぬ」の連用形「死に」+「たし」の已然形「たけれ」です。係助詞「こそ」を受けて文末が已然形になっています。「死にたい」という意味ですが、「こそ~已然形」は強調を表すため、「死にたいものだ」のように訳すとニュアンスが出ます。

これで完璧!「まほし」「たし」練習問題③

最後に、動詞の活用と助動詞の接続を意識する問題に挑戦してみましょう。

【問題】 次の【 】内の動詞を、「まほし」または「たし」に続くように適切な形に活用させなさい。

⑴ 世の人飢ゑず、寒からぬやうに世を【行ふ】まほしきなり。(徒然草)

⑵ 【帰る】たければ、ひとりつい立ちて出でにけり。(徒然草)

解答解説はここをクリック

【解答】

⑴ 行は(おこなは) ⑵ 帰り(かへり)

【解説】

⑴ 「まほし」は未然形に接続する助動詞です。ハ行四段活用動詞「行ふ」の未然形は「行は」となります。したがって、「行はまほしき」となります。

⑵ 「たし」は連用形に接続する助動詞です。ラ行四段活用動詞「帰る」の連用形は「帰り」です。したがって、「帰りたけれ」となります。(「たけれ」は「たし」の已然形です)

いかがでしたでしょうか。「まほし」と「たし」は、意味は同じ「希望」ですが、接続する活用形(未然形か連用形か)と使われた時代に違いがあります。また、形容詞「あらまほし」や助詞「ばや」といった似た表現との区別も重要です。これらのポイントを押さえ、練習問題を解くことで、古文読解の力がさらに向上するはずです。ぜひ繰り返し復習してみてください。

助動詞「まほし」「たし」の重要ポイントまとめ

- 助動詞「まほし」「たし」は希望・願望を表す

- 基本的な意味は「~したい」または「~てほしい」である

- 自己の希望と他者への希望の両方を表すことができる

- 文脈によって「~したい」「~てほしい」のどちらかを判断する

- 「まほし」は活用語の未然形に接続する

- 「たし」は活用語の連用形に接続する

- 接続する活用形の違いが文法上の最大の相違点である

- 「まほし」は形容詞シク活用と同じ活用をする

- 「たし」は形容詞ク活用と同じ活用をする

- 助動詞であるため、命令形は存在しない

- 「まほし」は主に平安時代以前に用いられた

- 「たし」は主に鎌倉時代以降に用いられ、現代語「たい」に繋がる

- 形容詞「あらまほし」(理想的だ)とは意味・用法が異なる

- 助詞「ばや」も希望を表すが、自己の願望(~したい)に限定される

- 練習問題を通して理解度を確認することが重要である

古文の勉強、お疲れ様でした!

「よし、やるぞ!」と思っても、「でも、文法をゼロから体系的にやり直すのって、独学だと不安だなぁ…」と感じていませんか?

もし、あなたが「元・古文が苦手」だった先生から、センスに頼らない「論理的な解き方」を学びたいなら…

今、多くの受験生から「神授業」と呼ばれている「スタディサプリ 古文」を、私が徹底的に分析した記事がきっと役立つはずです。

なぜ岡本先生の授業がそこまで支持されるのか、ゼロから始める具体的な受講順番まで詳しく解説しています。

古文を「苦手」から「得意」に変える、その具体的な方法に興味がある方は、ぜひ覗いてみてくださいね。

→ 関連記事:スタディサプリ古文が神授業と言われる理由|ゼロから始める最適ルートも解説

この記事を読んで、古文の理解がまた一つ深まりましたね。

でも、古文は「単語」「文法」「読解」「常識」など、全ての知識が有機的につながって初めて高得点が取れる科目です。

「次はどこを勉強すればいいの?」

「苦手なあの分野、どうやって対策しよう?」

そんな迷子にならないよう、ミチプラス内の古文記事を「勉強する順番」に整理した「完全攻略マップ」を作成しました。

辞書代わりにブックマークして、最短ルートで志望校合格を目指しましょう!