出家とは?平安時代の意味・理由・生活の変化をわかりやすく解説

「出家とは、平安時代においてどのような意味を持っていたのだろう?」

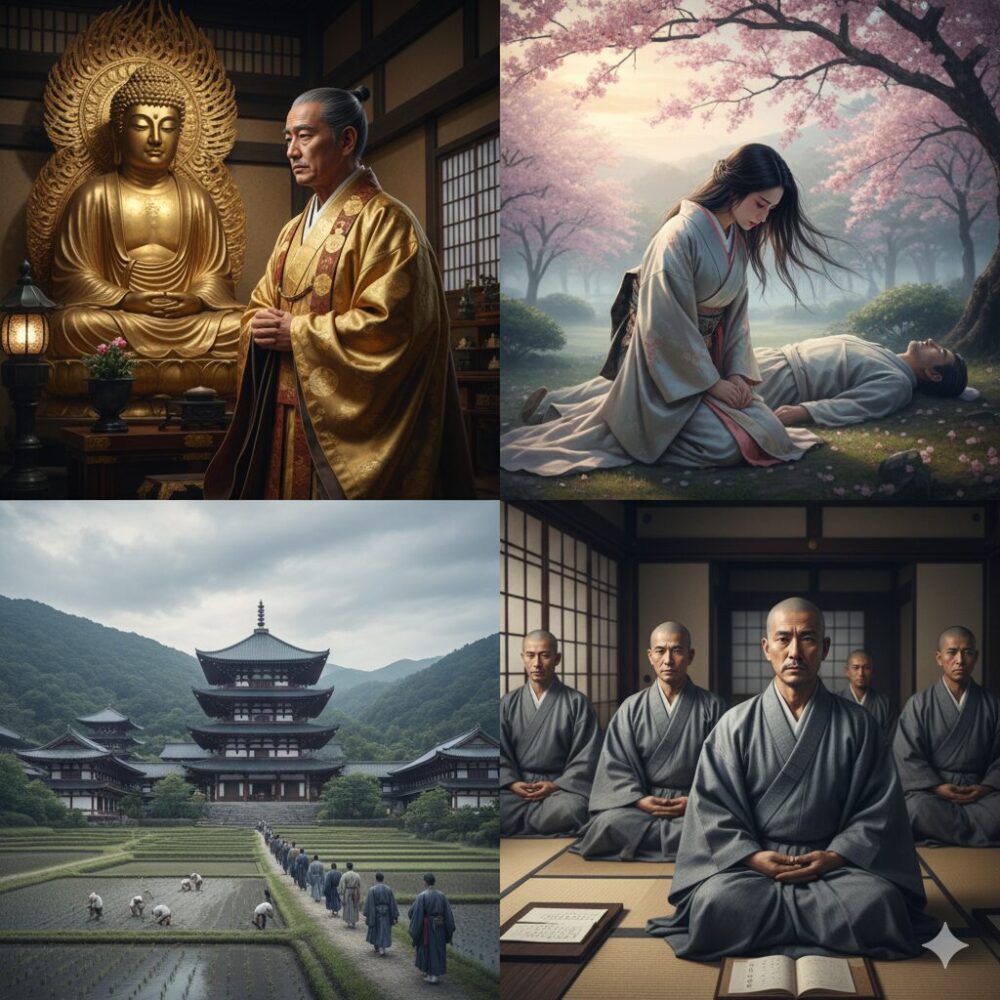

古文の授業や、2024年に盛り上がりを見せた大河ドラマに触れる中で、登場人物が人生の節目で「出家」を選ぶ場面に遭遇し、このように感じたことはありませんか。現代の私たちが持つ「お坊さんになる」というイメージ以上に、当時の人々にとっての出家は、人生観、政治、家族関係が複雑に絡み合った、重く多面的な決断でした。

出家に至る理由やきっかけは決して一つではありません。篤い信仰心はもちろんのこと、熾烈な権力闘争から身を引くための政治的な思惑、あるいは叶わぬ恋の苦しみから逃れるための個人的な悩みなど、その背景は様々です。

そして、一度出家するとどうなるのか。俗世の象徴である髪を落とし、日々の生活は一変し、収入も絶たれます。特に、生き方の選択肢が限られていた女性の出家はどうなるのか、男性とは異なる切実な事情も存在しました。

また、「入道」とは何が違うのか、なぜ平安時代において出家が「一種の死」とまで考えられたのか。これらの背景を知ることで、古典文学や歴史上の人物の行動原理への理解が、より一層深まるはずです。

この記事では、平安時代の「出家」というテーマについて、その本質的な意味から具体的な生活の変化、男女による違いまで、豊富な事例を交えながら、誰にでも分かりやすく掘り下げて解説していきます。

出家とは:平安時代における意味と背景

貴族が出家を選んだ主な理由とは

平安時代の貴族が「出家」という道を選んだ理由は、単に仏への帰依を示す敬虔な信仰心だけではありませんでした。実際には、個人の来世への願い、家の存続をかけた政治戦略、そして現実世界からの逃避願望など、極めて多様で人間的な背景が存在したのです。

当時の貴族社会において、出家は人生の大きな転機であり、時として極めて有効な問題解決の手段でした。なぜなら、仏門に入るという行為は、俗世における全ての役割、責任、そして人間関係から公式に解放されることを社会的に認めさせる効果があったからです。

来世の安寧を願う「終活」としての出家

例えば、「この世をば わが世とぞ思ふ 望月の かけたることも なしと思へば」という歌で知られる藤原道長。彼は権力の頂点を極めた後、54歳で出家しました。これは、現世で得た栄華を来世にまで繋げたいと願う、現代でいう「終活」に近い感覚でした。

彼は莫大な私財を投じて壮麗な法成寺を建立し、その中で阿弥陀如来に祈りを捧げながら最期を迎えたとされています。彼の子・頼通が父の別荘を寺院に改めたのが、世界遺産にも登録されている平等院であり、当時の貴族たちの極楽浄土への強い憧れを今に伝えています。

権力闘争の切り札、あるいは敗者の道

一方で、出家は熾烈な権力闘争の道具としても用いられました。一条天皇の時代、藤原道長とその甥・伊周との政争が激化した際、伊周が不祥事を起こして失脚(長徳の変)。その妹であった中宮定子は、絶望のあまり自ら髪を切り出家しました。これは、一族の敗北を認め、政治の表舞台から退くという痛切な意思表示でした。

また、花山天皇は藤原兼家・道兼父子の策略にかかり、寵愛した女御の死を悼む心の隙を突かれて、若干19歳で退位・出家させられました。これは「寛和の変」と呼ばれる事実上のクーデターであり、出家が政変の決定的な手段となり得たことを示す象徴的な事件です。

出家の主な理由5選

- 老後の準備(終活):阿弥陀如来の西方極楽浄土への往生を願い、来世での安寧を求めるため。

- 政治的な事情:権力争いからの引退や家督相続の儀式、あるいは政争に敗れた際の責任を取るため。

- 現実からの逃避:叶わぬ恋や不遇な結婚生活、耐え難い人間関係の苦しみから逃れるため。

- 罪の意識(懺悔):犯した過ちや罪の意識に苛まれ、仏に赦しを乞い、心を清めるため。

- 強制的な出家:政敵の策略や戦の敗北により、意に反して仏門に入れられるケース。

このように、平安貴族の出家は、個人の敬虔な祈りから、一族の存亡をかけた高度な政治判断まで、様々な思惑が複雑に絡み合った、人生の重大な選択だったと言えるでしょう。

出家のきっかけとなった出来事

平安貴族が出家という大きな決断に至るきっかけは、人生における様々なターニングポイントと密接に結びついていました。それは、ある日突然訪れる個人的な悲劇であったり、あるいは周到に準備された政治的計画の最終段階であったりと、実に多様です。

死と病―無常観からの発心

最も一般的で、人々の共感を呼ぶきっかけの一つが、近親者の死や自身の重い病です。現代に比べて平均寿命が著しく短く、疫病が頻繁に流行した平安時代において、「死」は常に人々の隣にありました。愛する親や子、配偶者を失った深い悲しみや、治療法のない病にかかった際の絶望感は、人々にこの世の儚さ(無常)を痛感させ、「来世こそは安らかに」と仏道への帰依を願わせる強力な動機となったのです。

政治的栄枯盛衰と一族の運命

また、華やかな宮廷社会の裏側にある、熾烈な権力闘争も大きなきっかけでした。前述の通り、中宮定子は兄・伊周が花山院に矢を射かけるという事件(長徳の変)を起こした責任を負う形で、宮中での輝かしい立場を捨てて出家しました。このように、一族の政治的没落や、後援者を失うといった出来事は、特に女性皇族や貴族の女性たちに、俗世間との縁を断ち切らせる十分な理由となったのです。

意外なきっかけに思えるかもしれませんが、「失恋」も切実な動機でした。『源氏物語』などの文学作品に数多く描かれているように、当時は身分違いの恋や、親が決めた政略結婚が当たり前。愛する人との結婚が許されなかった貴族が、世を儚んで仏門に入るという選択は、決して物語の中だけのことではなかったようです。

他にも、藤原道長の子である藤原顕信のように、将来を嘱望されたエリートでありながら、19歳という若さで突然比叡山に登り出家して、父である道長を嘆かせた例もあります。彼の真意は歴史の謎ですが、俗世的な栄華や価値観への根源的な疑問、あるいは純粋に仏の教えを極めたいという強い求道心が、彼を駆り立てたのかもしれません。このように、出家のきっかけは、個人の内面的な葛藤やおかれている社会的な状況によって、まさに千差万別でした。

出家するとどうなる?具体的な変化

出家をすることは、平安時代の人々にとって人生を根底から覆す一大事であり、生活のあらゆる側面に、不可逆的とも言える具体的な変化をもたらしました。

結論から言うと、それは社会的・個人的なアイデンティティのほぼ全てをリセットし、仏弟子として全く新しい人格に生まれ変わることを意味します。その劇的な変化は、目に見える外見から、日々の食事、そして人間関係に至るまで、生活の隅々にまで及びました。

最も象徴的で視覚的な変化は、名前と姿の変容です。出家者は、親から与えられ、それまで社会で通用してきた名前(俗名)を捨て、師となる高僧から新しい仏弟子としての名前(法名)を授かります。そして、俗世への執着の象徴ともされる髪を剃り落とし、これまで身分や富の象徴であった色鮮やかな絹の衣装を脱ぎ捨て、墨染めの衣や袈裟といった質素で簡素な法衣を身にまとうのです。

以下の表は、出家という選択がもたらす、生活の主な変化をまとめたものです。

| 項目 | 出家前(俗世) | 出家後(仏門) |

|---|---|---|

| 名前 | 親から受け継いだ俗名(例:藤原道長) | 仏弟子としての法名(例:法性坊) |

| 髪型 | 身分に応じた髪型(男性は冠下の髻、女性は美しい垂髪) | 完全な剃髪(男性)、肩までの尼削ぎ(女性) |

| 服装 | 絹などで作られた色鮮やかで華やかな衣装(束帯、十二単など) | 墨染めの衣、袈裟など、質素で定められた法衣 |

| 食事 | 肉や魚、五穀を含む通常の食事。宴での飲酒も盛ん。 | 精進料理(殺生を禁じ、肉食・飲酒は原則として厳禁) |

| 住居 | 自身の広大な邸宅や宮中 | 寺院や山中の庵(ただし、権力者の在宅出家もあり) |

| 社会的地位 | 朝廷から与えられた官位・官職 | 全ての官位・官職を返上し、無位無官の身となる |

| 人間関係 | 親子、夫婦、友人、主従など、社会における多様な関係 | 原則として俗世の全ての人間関係は断絶される |

このように、出家は単なる引退や隠居とは全く異なり、法的にはそれまでの自分を社会的に消滅させ、新しい人生のルールブックの下で歩み始める儀式であったと言うことができるのです。

髪を剃る儀式と落飾の意味

平安時代の出家において、髪を剃る、あるいは短く切るという行為は、単なる身だしなみの変更ではなく、俗世との完全な決別を象徴する、極めて重要な精神的儀式でした。

当時、髪は個人の美意識や生命力の源泉と考えられ、同時にその人の社会的地位やアイデンティティを示す重要な要素でした。特に、地面に届くほど長く艶やかな黒髪は、貴族女性の最大の美点とされ、「髪は女の命」という言葉通り、何よりも大切にされたのです。この、自らの最も大切な身体の一部を捨て去る行為は「落飾(らくしょく)」とも呼ばれ、俗世間でのあらゆる未練や欲望、執着を断ち切るという、強靭な決意表明に他なりませんでした。

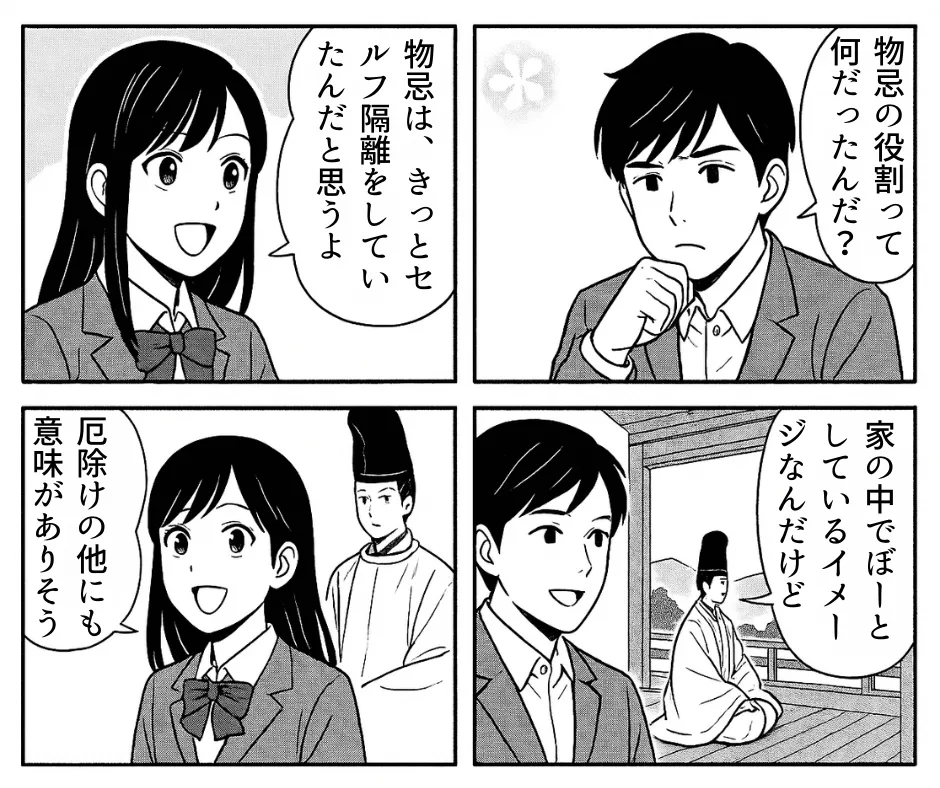

男性の「剃髪(ていはつ)」と女性の「尼削ぎ(あまそぎ)」

出家に際しての髪の扱いは、男女でその慣習が異なっていました。

- 男性の場合:頭髪を一本残らず剃り落とす「剃髪(ていはつ)」が基本でした。これは、仏弟子としての謙虚さや、全ての煩悩の根を断ち切るという強い意志を視覚的に示すものでした。

- 女性の場合:多くは、長く伸ばした髪を肩や胸のあたりで切りそろえる「尼削ぎ(あまそぎ)」というスタイルが取られました。もちろん、男性と同じように完全に剃髪する尼僧もいましたが、まずはこの形が一般的でした。それでも、髪を伸ばし続けるのが当たり前だった貴族女性にとって、自らの髪に鋏を入れることは、人生を捨てるに等しいほどの大きな決断だったのです。

『源氏物語』では、光源氏との関係に悩んだ女三宮や、二人の貴公子からの求愛に追い詰められた浮舟が、自らの意思で出家し髪を下ろす場面が描かれています。これらのシーンは、彼女たちがそれまでの受動的な生き方を捨て、自らの意志で運命を切り開こうとする、力強い自己決定の瞬間として描かれており、落飾が持つ意味の重さを物語っています。

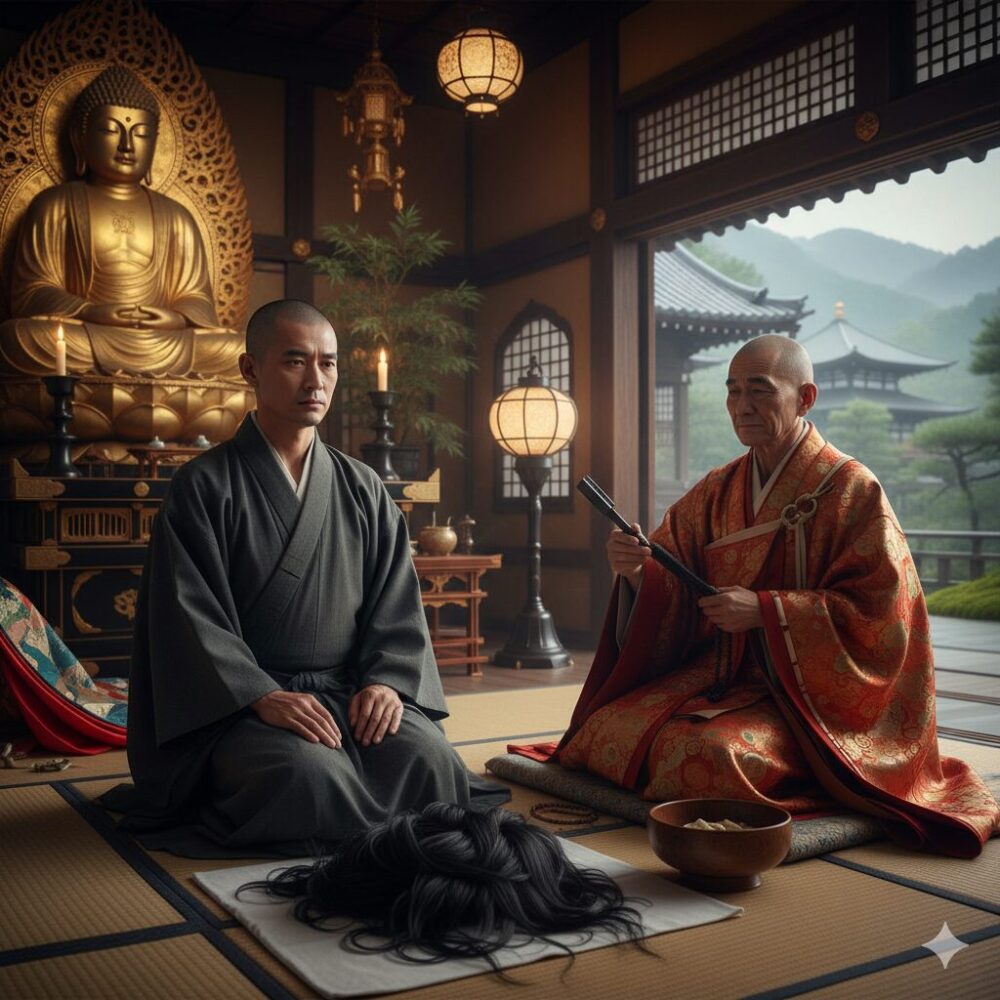

豆知識:仏教の戒律と受戒(じゅかい)の儀式

正式な出家では、髪を剃るだけでなく、仏教徒として守るべき規範である「戒(かい)」を師僧から授かる「受戒」という儀式が不可欠でした。戒には、「殺生(生き物を殺すこと)をしない」「偸盗(盗むこと)をしない」「邪淫(不道徳な性行為)をしない」「妄語(嘘をつくこと)をしない」「飲酒をしない」といった基本的な五戒などがあります。これを守ることを仏前で誓って、初めて正式な僧侶・尼僧として仏の道に入ることを認められたのです。

したがって、髪を剃るという行為は、単に外見を僧侶らしく整えるだけでなく、過去の自分と決別し、仏の弟子として全く新しい人間として生まれ変わるための、精神的な再生儀式として、極めて重要な意味を持っていたのです。

出家後の生活と厳しい制約

出家後の生活は、それまで享受してきた華やかで自由な貴族生活とは一線を画し、仏道修行を中心とした、厳格な規律と制約に満ちたものへと劇的に変化しました。

仏門に入った者は、自らの内なる煩悩を断ち切り、悟りの境地を目指すため、大小様々な戒律を守ることが求められました。その中でも、日常生活における特に大きな制約が、食事の内容と、俗世との関わり方です。

食事―精進料理と禁酒

食事については、仏教の根本的な教えである「不殺生戒(ふせっしょうかい)」に基づき、動物の肉や魚介類を一切口にしない「精進料理」が基本となりました。栄養に関する知識が乏しい時代において、これは時に健康を損なう危険すら伴う厳しい食事制限でした。

また、心を惑わせ、修行の妨げになると考えられたため、酒を飲むことも固く禁じられていました。季節ごとの美食や、歌や舞が交わされる華やかな宴に慣れ親しんだ貴族たちにとって、この変化は想像以上に厳しいものだったことでしょう。

人間関係の断絶

さらに、恋愛や結婚、夫婦間の営みといった男女の交わりも、当然ながら厳しく禁じられます。そればかりか、俗世の家族や親しい友人とも、原則として自由に会うことはできなくなります。ひたすら経を読み、仏像の前で瞑想し、自らの内面と向き合う日々を送ることが、出家者の本分とされたのです。

例外としての「在宅出家(在家出家)」

ただし、全ての出家者がこのようなストイックな修行生活を送ったわけではありません。特に、藤原道長やその父・兼家、あるいは白河法皇のように絶大な権力を持った人物の場合、寺院には入らずに自らの邸宅で仏道生活を送る「在宅出家(在家出家)」という形式が多く見られました。

彼らは髪を剃り、形式的には出家の身でありながら、実質的な政治権力を握り続け、その生活レベルも俗世にいた頃と大きくは変わらなかったとされています。これは、出家という制度が、時に政治的な権威を維持するための隠れ蓑として利用されていた実態を示しています。

とはいえ、大多数の貴族や一般の人々にとって、出家は俗世における快楽や人間関係の一切を捨て去り、質素で規律正しい生活様式を受け入れるという、極めて大きな変化を意味しました。その精神的、肉体的な厳しさゆえに、出家はよほど強い覚悟がなければ成し遂げられない、人生の一大決心だったのです。

俗世を離れた後の収入はあったのか

出家して俗世を離れるということは、朝廷から与えられていた官位や官職を全て返上し、それに伴う公的な収入源を完全に失うことを意味しました。

平安貴族の主たる収入源は、自らの位階に応じて朝廷から支給される俸禄(ほうろく)や季禄(きろく)、そして個人や一族が所有する荘園からの上がりでした。しかし、出家するとこれらの公的な権利を全て放棄するため、理論上は完全な無収入の身となります。

では、彼らはどのようにして日々の生活を成り立たせ、修行に専念していたのでしょうか。その経済的基盤は、主に以下の二つの要素によって支えられていました。

- 実家・一族からの経済的支援(仕送り)

- 所属する寺院への荘園などの寄進

出家した当人は無収入になるため、生活必需品や身の回りの費用は、俗世に残った実家の家族が「仕送り」として支えるのが一般的でした。さらに重要なのが、所属する寺院そのものへの経済的貢献です。有力な貴族が出家する際には、その一族から広大な荘園や貴重な財産が寺院へと寄進されることが多く、これが寺院全体の運営費や、所属する多くの僧侶たちの生活を支えるための巨大な財源となっていたのです。

働き盛りの当主の出家は一族の危機

前述の通り、出家は家族や一族にとって非常に大きな経済的負担を強いる行為でした。後継者が成人し、家の将来が安泰な状況での高齢者の出家であれば「積善行為」として歓迎されることもありましたが、まだ若く、家の中心であるべき当主が突然出家してしまうと、事態は深刻です。

一家は経済的な柱を失うだけでなく、朝廷内での政治的影響力(官位)も失うため、一族が没落の危機に瀕することも少なくありませんでした。このため、当主の個人的な感情による身勝手な出家は、残された家族にとって大変な迷惑であり、悲劇となるケースも実際にあったのです。

一方で、藤原道長のように、日本一とも言えるほどの権力と財産を築いた人物は、出家後もその圧倒的な経済力を背景に、自らの手で壮麗な寺院を建立し、多くの僧侶を養うなど、俗世にいた頃と変わらない、あるいはそれ以上の影響力を経済面でも持ち続けることができました。

このように、出家後の経済状況は、その人物が元々持っていた身分や一族の財力に、大きく左右されるものだったと言えるでしょう。

出家とは:平安時代の実態と男女の違い

平安時代に出家が死とされた背景

平安時代の人々の感覚において、出家は単なる人生のステージの移行ではなく、生きながらにして迎える「一種の死」、すなわち「社会的な死」として、極めて深刻に捉えられていました。

なぜ、そこまで重い意味を持っていたのでしょうか。その理由は、出家という行為が、家族、友人、主君、そして社会との間に結ばれていた、あらゆる関係性を強制的に断ち切ることを意味したからです。仏の道に入るということは、俗世における自分の存在を消し去ることと同義でした。

仏門に入れば、親の死に目に駆けつけることも、我が子の成長を見届けることも、基本的には許されません。それまで築き上げてきた全ての人間関係と、官位に代表される社会的地位を完全に放棄し、俗世からは「存在しない者」として扱われるのです。

このため、貴族社会では、誰かが「出家したい」と漏らすと、家族や親族はまるでお葬式が始まるかのように深く悲しみ、嘆き、あらゆる手段を使って全力で引き留めようとするのが一般的でした。大河ドラマ『光る君へ』で、道長の出家の意向を知った妻・倫子が必死に翻意を促す場面がありましたが、あれは決して大げさな演出ではなく、当時の人々にとってごく自然で切実な反応だったのです。

この感覚は、後世にも通じるものがあります。例えば、作家であり尼僧でもあった瀬戸内寂聴さんは、51歳で出家された際に「生きながらに死んだ身になりました」と語られたそうです。(参考:NHKアーカイブス)この言葉は、俗世を捨てるということの精神的な重みが、時代を超えて変わらないことを示唆していますね。

このように、肉体的な生命活動が続くという意味ではもちろん死ではありませんが、それまでの人生に決定的な終止符を打ち、社会的な人格を抹消して全く別の存在として生まれ変わる、という意味合いにおいて、出家は「死」に等しいほどの重い決断だと考えられていました。

この独特の死生観を理解することが、平安時代の文学作品や歴史上の人物の行動を深く読み解く上で、非常に重要な鍵となります。

出家と入道の違いをわかりやすく解説

「出家」という言葉と共によく耳にする「入道(にゅうどう)」ですが、この二つの言葉は厳密にはどのように違うのでしょうか。

結論から言うと、「入道」は「出家」した人全般を指す言葉でありながら、特に在家のまま仏道に入った有力者や、非常に高い身分の出家者を指して、ある種の敬称や区別の意味合いを込めて使われることが多いです。

言葉の成り立ちから見れば、「入道」とは文字通り「仏道に入る」ことを意味し、本質的には出家と同義です。しかし、平安時代の実際の用例においては、使われる文脈によっていくつかの特徴的なニュアンスの違いが見られました。

「入道」の主な使われ方のニュアンス

- 在宅出家した権力者:前述の通り、寺院に入って厳しい集団修行をするのではなく、自らの邸宅で髪を剃り、形式的に仏道に帰依した人を指す場合に多用されました。政治的な権力を保持したまま出家した貴族などがこれにあたり、彼らは「〇〇入道」という形で呼ばれることがありました。

- 特に高位の出家者への敬称:摂政や関白、大臣といった最高位の貴族が出家した場合、その権威に敬意を払って「入道殿」や「入道相国」などと呼ばれることがありました。

歴史上の有名な「入道」たち

歴史上最も有名な例の一人が、平安末期の平清盛です。彼は武士として初めて太政大臣という最高官職に就いた後に出家し、「入道相国(にゅうどうしょうこく)」と呼ばれました。「相国」とは太政大臣の中国風の呼び名であり、出家後も俗世における最高の権威を失っていないことを明確に示しています。

また、室町幕府の三代将軍・足利義満も、将軍職を息子に譲った後に出家し、鹿苑院という邸宅から政治を動かしました。彼もまた、出家後も絶大な権力を握り続けた「入道」の典型例です。

つまり、「出家」が仏門に入るという行為そのものや、一般的な僧侶の状態を指すのに対し、「入道」はその中でも特に、俗世との関わりを完全に断ち切っていない、あるいは非常に高い身分を持つ人物を指す呼称として使われる傾向があった、と理解すると分かりやすいでしょう。ただし、この区別は常に厳密なものではなく、文脈によって柔軟に使われていたのが実情です。

女性が出家するとその後どうなるのか

平安時代の女性にとって、出家は男性のそれとは少し異なる、より切実で個人的な意味合いを持ち、その後の人生も特有の道を歩むことが多くありました。

男性の出家が、時に政治的な引退宣言や権力維持の手段として戦略的に用いられたのに対し、女性の出家はより個人的・私的な悩み、特に夫や一族との関係性の中から決断されるケースが際立って目立ちます。

女性が出家を選ぶ主な理由

- 夫との死別:最も多かったのが、夫に先立たれた後に出家するケースです。これは、亡き夫の菩提を弔い、来世での再会を願うという宗教的な目的と共に、他の男性と再婚せずに貞節を守り通すという、社会に対する強い意思表示でもありました。藤原道長の正妻・源倫子も、道長の死後にその冥福を祈るため出家しています。

- 結婚生活からの解放:政略結婚が当たり前だった当時、意に染まぬ相手との結婚生活や、夫の浮気、後継ぎを産めない苦しみなどから逃れるための最終手段として、出家が選ばれることもありました。『蜻蛉日記』の作者である藤原道綱母は、夫・兼家の度重なる女性問題に悩み、出家を試みています。

- 一族の没落:前述の中宮定子のように、実家の一族が政争に敗れて没落し、宮中での居場所や経済的基盤を失ったために、やむなく出家を選ぶ女性もいました。

女性にとっての出家は「唯一の自立した生き方」

結婚するか、親元で暮らすかしか生き方の選択肢がなかった平安時代の貴族女性にとって、出家は不幸な結婚生活や男性社会、家族のしがらみから自らを解放し、精神的に自立して生きるための数少ない、そして最後の手段でした。尼僧(あま)になることで、初めて一人の人間として、静かで穏やかな生活と精神的な安らぎを得ることができた女性も少なくなかったのです。この点については、紫式部研究の第一人者である国文学者、角田文衞氏の研究などでも詳しく論じられています。

出家後の女性は、多くは尼僧として格式の高い尼寺で他の尼僧たちと共同生活を送るか、あるいは裕福な場合は自邸や縁故の邸宅の一角を仏堂に改造し、そこで侍女たちと共に静かに仏道に励む生活を送りました。

完全に俗世との縁を断ち切る人もいれば、後宮に「尼」という立場で留まり、若い女房たちの教育係や相談役のような役割を担って過ごすこともあったようです。いずれの道を選んだにせよ、女性の出家は、華やかで不自由な表舞台から退き、自らの心の安寧を求めるための、人生の大きな区切りであったと言えるでしょう。

総括:出家とは 平安時代の人々の選択

最後に、本記事で解説した「平安時代の出家」という複雑で奥深いテーマに関する要点を、以下に箇条書きでまとめます。

- 平安時代の出家は単なる宗教行為にとどまらず、社会的役割や人間関係をリセットする重大な意味を持っていた

- 寺院に入らず自邸で仏道生活を送る「在宅出家」という形式も権力者を中心に広く行われた

- 出家の理由は、敬虔な信仰心、政治的引退、権力闘争からの逃避、罪の意識、そして強制など極めて多岐にわたった

- 特に高齢になってからの出家は、来世での極楽往生を願う「終活」としての一面が強かった

- 出家すると俗名を捨てて法名を名乗り、服装、食事、住居、人間関係など、生活の全てが一変した

- 男性は頭髪を完全に剃る「剃髪」、女性は肩のあたりで髪を切りそろえる「尼削ぎ」が一般的だった

- 俗世への執着を断つ象徴として、髪を落とす「落飾」の儀式は極めて重要視された

- 食事は殺生を禁じる仏教の教えに基づき、肉や魚、酒を断つ「精進料理」が基本となった

- 官位を返上し無収入となるため、生活は実家からの仕送りや、一族から寺院への寄進によって支えられた

- 働き盛りの当主の出家は、一族の収入と政治的影響力を失わせるため、深刻な問題となることもあった

- 社会的な人格が消滅することを意味するため、出家は「一種の死」「社会的な死」として捉えられていた

- 「入道」は出家者の中でも特に、在家のまま仏門に入った権力者や、高位の人物を指す敬称として使われることが多かった

- 女性の出家は、夫との死別や不遇な結婚生活からの解放など、男性よりも個人的で切実な理由が中心だった

- 生き方が制限された女性にとって、出家は男性社会から自立し、精神的な安寧を得るための数少ない手段であった

- 結論として、出家は平安時代の人々にとって、現世と来世の幸福をかけた、人生最大の選択の一つだった

古文の勉強、お疲れ様でした!

「よし、やるぞ!」と思っても、「でも、文法をゼロから体系的にやり直すのって、独学だと不安だなぁ…」と感じていませんか?

もし、あなたが「元・古文が苦手」だった先生から、センスに頼らない「論理的な解き方」を学びたいなら…

今、多くの受験生から「神授業」と呼ばれている「スタディサプリ 古文」を、私が徹底的に分析した記事がきっと役立つはずです。

なぜ岡本先生の授業がそこまで支持されるのか、ゼロから始める具体的な受講順番まで詳しく解説しています。

古文を「苦手」から「得意」に変える、その具体的な方法に興味がある方は、ぜひ覗いてみてくださいね。

→ 関連記事:スタディサプリ古文が神授業と言われる理由|ゼロから始める最適ルートも解説

この記事を読んで、古文の理解がまた一つ深まりましたね。

でも、古文は「単語」「文法」「読解」「常識」など、全ての知識が有機的につながって初めて高得点が取れる科目です。

「次はどこを勉強すればいいの?」

「苦手なあの分野、どうやって対策しよう?」

そんな迷子にならないよう、ミチプラス内の古文記事を「勉強する順番」に整理した「完全攻略マップ」を作成しました。

辞書代わりにブックマークして、最短ルートで志望校合格を目指しましょう!