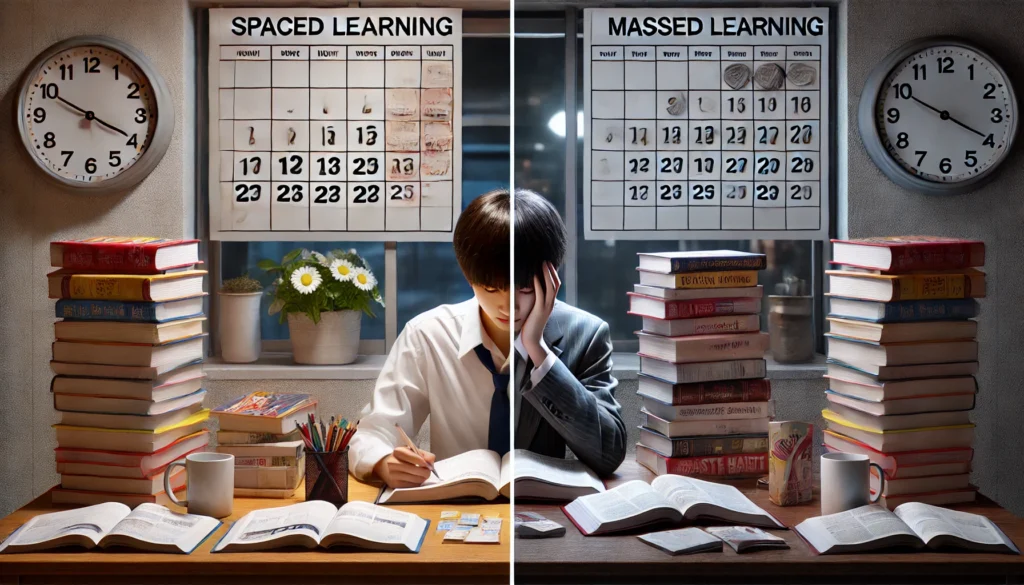

分散学習と集中学習のどっちが良い?効果比較とメリット・デメリット

勉強を進める上で、「分散学習と集中学習、結局どちらがよいのだろう?」と疑問に思ったことはありませんか。

時間をかけてコツコツと繰り返す分散学習と、短期間で一気に知識を詰め込む集中学習。

学習法について調べるとよく目にするこれらの言葉ですが、自分にはどちらが合っているのか、迷ってしまう方も多いかもしれません。

実際のところ、「分散学習と集中学習のどちらがよいのか」という問いに対する答えは一つではありません。

それぞれの学習法には異なる特徴があり、メリット・デメリットが存在します。

また、効果的なやり方も学習の目的や場面によって変わってきます。

この記事では、分散学習と集中学習の基本的な違いから、それぞれのメリット・デメリット、効果的なやり方について、具体的な例を交えながら詳しく解説していきます。

この記事を読むことで、ご自身の学習目標やライフスタイルに合った最適な学習法を見つけるためのヒントが得られるはずです。

効率的な学習方法を理解し、目標達成に役立てていきましょう。

- 分散学習と集中学習の基本的な定義と違い

- それぞれの学習法が持つメリットとデメリット

- 各学習法が効果的な場面と具体的なやり方

- 自分の学習目的や状況に合わせた選び方の基準

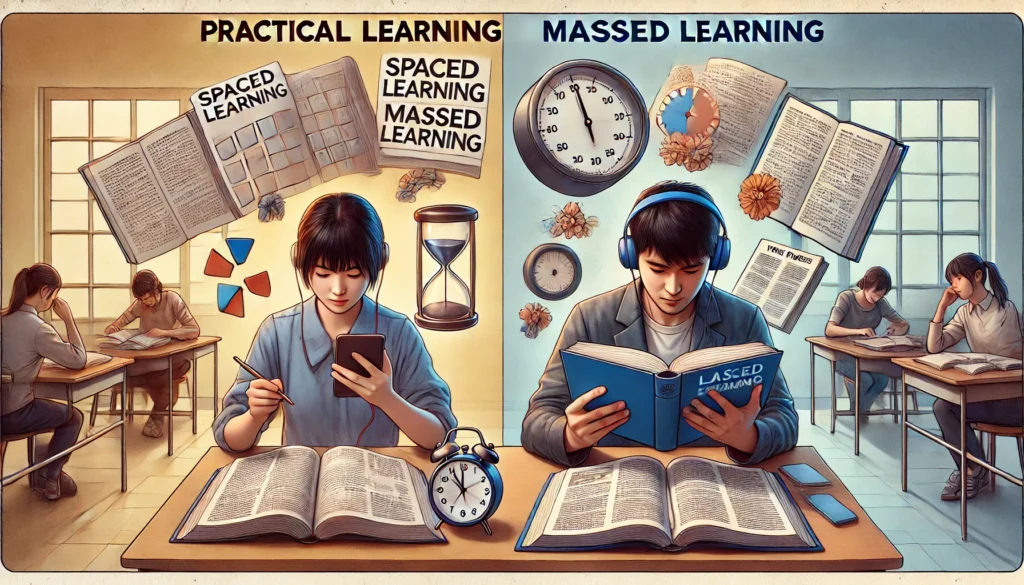

分散学習と集中学習、結局どちらがよいのか比較

- 分散学習とは?時間を味方につける記憶術

- 集中学習とは?短期間で一気に学ぶ方法

- 分散学習のメリット・デメリットを解説

- 集中学習のメリット・デメリットを解説

- 学習効果の例:分散学習が有利なケース

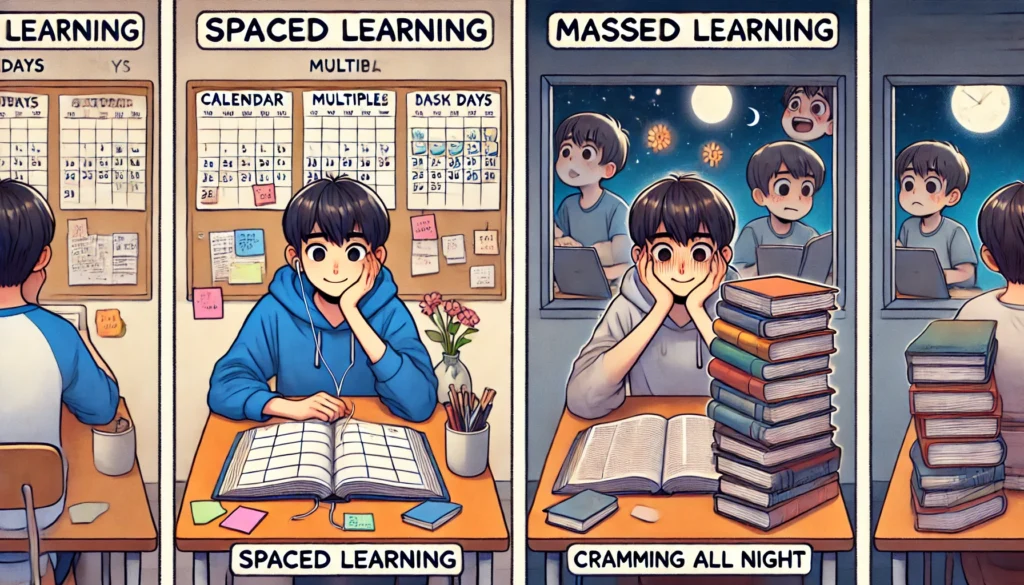

分散学習とは?時間を味方につける記憶術

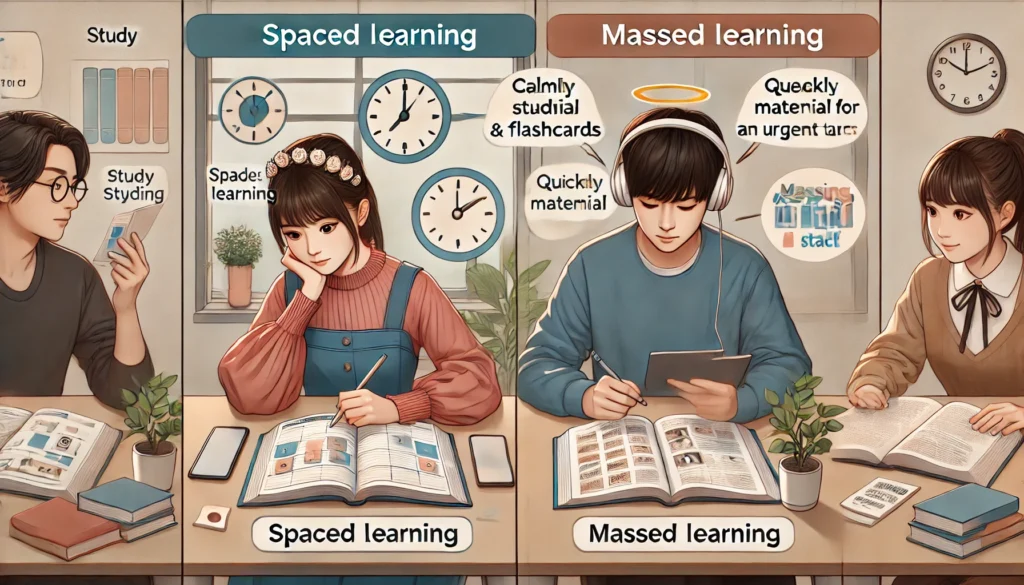

分散学習は、学習内容を一度に詰め込むのではなく、時間を空けて複数回に分けて学習する方法を指します。

例えば、英単語を100個覚える場合、1日で全て覚えようとするのではなく、10日間かけて毎日10個ずつ学習し、前に覚えた単語も復習するといった進め方です。(この方法より1日100個覚えて、それを10日間繰り返した方が効果が高い)

「間隔反復」とも呼ばれています。

この学習法の効果は、ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスが提唱した「忘却曲線」の考え方に基づいています。

人の記憶は時間とともに薄れていきますが、完全に忘れる前に適切なタイミングで復習を繰り返すことで、記憶が強化され、長期的に定着しやすくなります。

分散学習は、情報を脳にしっかりと刻み込み、必要な時にスムーズに引き出せるようにするための、いわば「時間を味方につける」記憶術と言えるでしょう。

学習に計画性が求められますが、長期的な知識やスキルの習得を目指す場合に非常に効果的なアプローチとなります。

集中学習とは?短期間で一気に学ぶ方法

集中学習は、分散学習とは対照的に、特定の学習内容について休憩をほとんど挟まず、短期間で集中的に取り組む学習方法です。

テスト前の一夜漬けなどが典型的な例として挙げられます。「ブロック学習」や「マストラーニング(massed learning)」と呼ばれることもあります。

この方法は、特定の内容を一時的に記憶したり、概要を素早く掴んだりする際には有効です。

例えば、明日までのプレゼンテーションの資料を急いで覚えなければならない場合や、新しい分野の学習を始めるにあたって、まず全体像を把握したい時などに用いられることがあります。

ただし、集中学習で得た知識は、脳に定着しにくく忘れやすい傾向があります。

学習した直後は内容をよく覚えていても、数日経つとその多くを忘れてしまう可能性が高いです。

そのため、長期的な知識の定着や応用力の育成にはあまり向いていない学習法とされています。

分散学習のメリット・デメリットを解説

分散学習は長期的な記憶定着に効果が高いとされますが、メリットとデメリットの両面があります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 記憶が長期間定着しやすい | 学習効果が出るまでに時間がかかる |

| 学習内容の深い理解につながる | 計画的に進める必要があり、管理がやや煩雑 |

| 応用力が身につきやすい | 短期間での成果を求める場合には不向き |

| 学習習慣が身につきやすい | 毎回学習モードに入るのに集中力が必要な場合がある |

| 一度の学習負担が少なく、疲れにくい | 苦手分野は復習までに忘れてしまう可能性がある |

| 異なる知識を結びつけやすくなる(インターリーブ学習と併用時) | – |

分散学習の最大のメリットは、やはり記憶の定着率の高さです。

時間を空けて繰り返し触れることで、情報は短期記憶から長期記憶へと移行しやすくなります。

また、一度に詰め込まないため、学習内容をじっくりと消化し、深く理解する時間も確保できます。

これは応用力を養う上でも重要です。

さらに、毎日少しずつでも学習を進めるスタイルは、学習習慣の形成にも役立つでしょう。

一方で、デメリットとしては、効果を実感するまでに時間がかかる点が挙げられます。

すぐに結果を出したい場合には不向きかもしれません。

また、いつ何を復習するのか計画的に管理する必要があるため、自己管理能力が求められます。

学習セッションが短時間で区切られるため、集中力が途切れやすいと感じる人や、苦手な分野の復習タイミングが空きすぎて内容を忘れてしまうといった可能性も考えられます。

集中学習のメリット・デメリットを解説

短期間で知識を詰め込む集中学習にも、メリットとデメリットが存在します。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 短期間で多くの情報をインプットできる | 記憶が定着しにくく、すぐに忘れやすい |

| 学習直後のテストなどでは効果を発揮しやすい | 学習内容の深い理解や応用にはつながりにくい |

| 新しい分野の全体像を素早く掴むのに役立つ場合がある | 学習効率が低下しやすく、疲れやすい |

| 特定のスキル(例:楽器)の初期段階で有効な場合がある | 長時間続けると集中力が持続しにくい |

| 計画を立てる手間が少ない | 学習内容が偏りやすい |

集中学習のメリットは、何よりもその速習性にあります。

明日までに大量の情報を覚えなければならない、といった緊急時には頼りになる学習法です。

学習した直後であれば記憶に残っているため、直後のテストなどでは高いパフォーマンスを発揮できる可能性もあります。

また、複雑な計画を立てる必要があまりない点も手軽と言えるでしょう。

しかし、最大のデメリットは記憶の定着率の低さです。

苦労して覚えた内容も、時間が経つと急速に失われてしまうことが多いです。

「一夜漬けの知識はすぐ忘れる」と言われるのはこのためです。

また、情報を詰め込むことに終始しがちなため、内容を深く理解したり、他の知識と関連付けて応用したりする力は身につきにくい傾向にあります。

長時間連続して学習するため、疲労が蓄積しやすく、学習効率が後半にかけて低下しやすい点も注意が必要です。

学習効果の例:分散学習が有利なケース

一般的に、長期的な知識やスキルの習得を目指す場合、分散学習の方が集中学習よりも効果が高いとされています。

具体的な例をいくつか見てみましょう。

まず、語学学習、特に単語や文法の暗記には分散学習が非常に有効です。

毎日少しずつ新しい単語を学び、過去に学んだ単語を定期的に復習することで、着実に語彙力を増やし、長期的に記憶に留めることができます。

一度に大量の単語を覚えようとしても、すぐに忘れてしまう可能性が高いです。

次に、資格試験や大学受験など、広範囲の知識を長期間にわたって記憶する必要がある場合も、分散学習が適しています。

試験日から逆算して学習計画を立て、各科目を少しずつ、間隔を空けて繰り返し学習することで、知識を確実に定着させることができます。

例えば、歴史の年号や出来事を覚える際も、一度に詰め込むより、定期的に復習する方が忘れにくくなります。

さらに、プログラミングや楽器演奏、スポーツなどのスキル習得においても分散学習は効果的です。

毎日短時間でも練習を続けることで、体が動きを覚え、技術が徐々に向上していきます。

一度に長時間練習するよりも、定期的な練習を継続する方が、結果的に高いスキルレベルに到達できることが多いです。

これらの例から分かるように、単に情報を一時的に記憶するのではなく、知識やスキルを深く理解し、長期間保持し、応用できるようになりたい場合には、分散学習のアプローチが有利と言えるでしょう。

分散学習と集中学習、どちらがよいか分かる実践方法

- 効果的な分散学習のやり方とコツ

- 集中学習が活きる場面とやり方

- 目的別!学習タイプの選び方ガイド

- アプリやツールを活用した学習例

- 口コミ・感想レビューに見る効果の違い

- まとめ:自分に合う学習法を見つけよう

効果的な分散学習のやり方とコツ

分散学習の効果を最大限に引き出すためには、いくつかのポイントを押さえて実践することが大切です。

まず、計画を立てることが重要になります。

何をいつまでに習得したいのか目標を明確にし、そこから逆算して学習スケジュールを組みましょう。

特に復習のタイミングが鍵となります。研究によれば、最初の復習は学習した翌日(24時間以内)に行うのが効果的とされています。

その後は、復習の間隔を徐々に広げていくのがコツです。例えば、「1日後→3日後→1週間後→2週間後→1ヶ月後」のように、忘れる少し前に思い出す機会を作るイメージです。

とある研究では、テストまでの期間を「5」で割り、その日数後に最初の復習を行うのが良いというデータもあります(例:30日後のテストなら、最初の復習は6日後)。

復習の方法も工夫しましょう。

単にテキストを読み返すだけでなく、内容を思い出す作業(想起練習)を取り入れることが記憶の定着に繋がります。

簡単なテスト形式で確認したり、学習した内容を自分の言葉で要約したり、誰かに説明したりするのも効果的です。

また、一つの科目に集中するのではなく、複数の科目を交互に学習する「インターリービング学習」を組み合わせるのもおすすめです。

これにより、知識の整理能力や問題解決能力が高まると言われています。

継続するためには、一度の学習時間を短く設定し、無理なく続けられるように工夫することも大切です。

完璧を目指さず、「少しでも毎日続ける」ことを意識すると良いでしょう。

学習記録をつけて進捗を可視化することも、モチベーション維持に役立ちます。

集中学習が活きる場面とやり方

記憶の定着という点では分散学習に劣るものの、集中学習が効果を発揮する場面も存在します。

集中学習が特に有効なのは、試験やプレゼンテーションが直前に迫っていて、短期的にでも情報を頭に入れる必要がある場合です。

いわゆる「一夜漬け」ですが、全く何もしないよりは効果が期待できます。

ただし、この方法で得た知識は長続きしないことを理解しておく必要があります。

また、全く新しい分野の学習を始める際に、まずは全体像や基本的な概念を掴むために集中学習を行う、という使い方も考えられます。

最初に集中的にインプットすることで、その後の分散学習への移行がスムーズになる場合もあります。

特定のスキル、特に身体的な動作を伴うスキルの初期段階にも有効なことがあります。

例えば、初めてスキーを習う場合、ある程度まとまった時間、集中的に練習することで、滑る感覚や基本的な動作のコツを掴みやすくなるかもしれません。

集中学習を行う際のコツとしては、長時間だらだらと続けるのではなく、時間を区切って集中と休憩を繰り返す「ポモドーロ・テクニック」などを活用すると良いでしょう。

例えば、「25分集中して学習し、5分休憩する」というサイクルを繰り返すことで、集中力を維持しやすくなります。

休憩時間には軽いストレッチなどをしてリフレッシュするのもおすすめです。

学習中はスマートフォンを遠ざけるなど、集中できる環境を整えることも重要です。

目的別!学習タイプの選び方ガイド

分散学習と集中学習、どちらを選ぶべきかは、学習の目的や状況によって異なります。以下の点を参考に、自分に合った学習タイプを選びましょう。

- 学習目標の期間で選ぶ

- 長期的な知識・スキルの習得を目指す場合(数週間〜数ヶ月以上):分散学習 例:資格試験の準備、語学の習得、専門知識の深化

- 短期間で成果を出したい、一時的な記憶で良い場合(数時間〜数日):集中学習 例:翌日の小テスト対策、プレゼン直前の内容確認

- 学習内容の種類で選ぶ

- 知識の暗記、深い理解、応用力が求められる内容:分散学習 例:歴史、数学の公式、科学理論、プログラミング言語

- 基本的な概念の把握、全体像の理解、身体的なスキル(初期):集中学習 例:新しい分野の概要学習、楽器の基本操作、スポーツの基礎フォーム

- 学習段階で選ぶ

- 知識やスキルを定着させ、長期的に保持したい段階:分散学習

- 初めて学ぶ内容の基礎を理解する初期段階:集中学習(ただし、その後分散学習に移行推奨)

- 学習環境や性格で選ぶ

- 計画的にコツコツ進めるのが得意、学習習慣をつけたい:分散学習

- まとまった時間を確保できる、短期集中型:集中学習

このように、一概にどちらが良いとは言えません。

例えば、新しい分野を学び始めるときは、まず集中学習で基本的な知識をインプットし、その後、分散学習に切り替えて知識を定着させていく、といった組み合わせも有効です。

自分の目的や状況に合わせて、柔軟に使い分けることが重要です。

アプリやツールを活用した学習例

分散学習や集中学習をより効果的に進めるために、便利なアプリやツールを活用するのも良い方法です。

分散学習のサポートには、特に「間隔反復システム(SRS)」を採用したアプリが役立ちます。これは、記憶の忘却曲線に合わせて最適な復習タイミングを自動で提示してくれるシステムです。

- Anki: 高機能なフラッシュカードアプリで、自分で教材を作成し、SRSに基づいて復習できます。カスタマイズ性が高く、多くの学習者に利用されています。

- RepeatBox:筆者再押しの分散学習アプリです。単語カード作成のみならず長文などどのようにでもカスタマイズできます。OCRの機能やCSV読込機能もあるので大量に覚えるものを作成したいときにおすすめです。特にAIの活用でデータをつくるのがとても使い勝手がよくなります。

学習時間や進捗を管理するツールも有効です。

- Studyplus: 学習時間や内容を記録し、グラフで可視化できます。他のユーザーと繋がってモチベーションを高め合うSNS機能も特徴です。分散学習の計画・記録に役立ちます。

- フォーサイト手帳: 手書きの計画帳で、学習スケジュールを視覚的に管理できます。日々のタスクや目標を書き込むことで、計画的な学習をサポートします。

集中学習においては、時間を区切って集中力を維持するためのツールが便利です。

- ポモドーロタイマーアプリ: 「25分集中+5分休憩」などのサイクルを管理してくれるアプリが多数あります。作業時間と休憩時間を知らせてくれるため、メリハリをつけて学習に取り組めます。

- Forest: 集中したい時間を設定し、その間スマホを触らないでいるとアプリ内で木が育つ、というユニークなアプリです。スマホ依存を防ぎ、集中学習を助けます。

これらのツールは、学習の計画、実行、記録、モチベーション維持を助けてくれます。自分に合ったものを見つけて活用することで、学習効率をさらに高めることができるでしょう。

口コミ・感想レビューに見る効果の違い

学習法の効果に関する客観的な評価を知る上で、科学的な研究データや専門家の見解は非常に参考になります。

これらは、個人の感想を超えた普遍的な効果の違いを示唆しています。

多くの心理学や教育学の研究が、長期的な記憶の定着においては分散学習が集中学習よりも優れていることを繰り返し示しています。

例えば、Cepedaらによる2006年のメタ分析(複数の研究結果を統合・分析する手法)では、様々な条件下で分散学習の効果が一貫して確認されました。

学習してからテストまでの期間が長いほど、分散学習の優位性はより顕著になる傾向があります。

これは、時間を空けて情報を思い出すプロセスが、記憶の神経回路を強化するためと考えられています。

専門家も、知識を深く理解し、応用力を身につけるためには、時間をかけた分散学習が不可欠であると指摘することが多いです。

一方で、集中学習の効果に関する研究や専門家の見解もあります。

学習直後のテストにおいては、集中学習の方が分散学習よりも高い成績を示す場合があることも報告されています。

これは、情報がまだ短期記憶に新しく残っているためです。

また、前述の通り、特定のスキル習得の初期段階や、学習内容の全体像を素早く把握したい場合には、集中学習が有効なアプローチとなり得ると専門家は述べています。

このように、研究データや専門家の見解を見ると、それぞれの学習法には異なる特徴と有効な場面があることが分かります。

「どちらが絶対的に良いか」ではなく、「目的に応じてどう使い分けるか」が重要であるという結論に至ります。

まとめ:自分に合う学習法を見つけよう

ここまで、分散学習と集中学習について、それぞれの特徴、メリット・デメリット、具体的なやり方や選び方を見てきました。

結論として、長期的な記憶の定着や深い理解、応用力の育成を目指すのであれば、時間をかけて繰り返し学習する「分散学習」が非常に効果的です。

一方、テスト直前など、短期間で情報を詰め込む必要がある場合や、新しい分野の概要を素早く掴みたい場合には、「集中学習」が役立つ場面もあります。

重要なのは、どちらか一方の学習法に固執するのではなく、自分の学習目的、学習内容、確保できる時間、そして自身の性格に合わせて、両者を柔軟に使い分けることです。

例えば、基礎理解の段階では集中学習を取り入れ、その後の定着段階では分散学習に切り替えるといった組み合わせも有効な戦略となります。

また、学習効果を高めるためには、ポモドーロテクニックや学習アプリの活用、計画的なスケジュール管理、そして何より学習を継続することが大切です。

この記事で紹介した情報を参考に、ぜひご自身にとって最適な学習スタイルを見つけ、日々の学びに活かしてください。

分散学習と集中学習、どちらがよいか要点まとめ

- 分散学習は時間を空けて繰り返す学習法である

- 集中学習は短期間で連続して取り組む学習法である

- 分散学習は長期記憶の定着に優れる

- 集中学習は速習や短期記憶に向く

- 分散学習は深い理解と応用力を育む

- 集中学習は基礎理解の初期段階で有効な場合がある

- 分散学習のデメリットは時間がかかることや計画性が必要な点

- 集中学習のデメリットは忘れやすく応用が利きにくい点

- 語学や資格試験など長期的な学習には分散学習が有利である

- テスト直前対策には集中学習が用いられることがある

- 分散学習では復習タイミングと想起練習が重要である

- 集中学習ではポモドーロ・テクニックなどが有効である

- 学習アプリやツールは両学習法の効率化を助ける

- 科学的研究は分散学習の長期的な記憶効果を支持する

- 絶対的な優劣はなく目的や状況に応じた使い分けが鍵である

\効率的な勉強法のまとめはこちら/