総合型選抜と学校推薦型選抜の両方受ける受験戦略と注意点を解説

大学受験において、総合型選抜と学校推薦型選抜の両方を受けるかどうかで悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

総合型選抜と学校推薦型選抜は、それぞれ特徴や評価のポイントが異なりますが、両方受けることで合格のチャンスを広げられる可能性があります。

特に、同じ大学で両方式の併願が可能なケースや、私立・国公立での対応の違いはしっかりと把握しておきたいところです。

この記事では、「総合型選抜 学校推薦型選抜 両方受ける」と検索して情報を探している方に向けて、併願できる大学の確認方法や、何校まで受験可能なのか、どちらが受かりやすいかといった疑問にお答えします。

また、志望理由の書き方の違いや試験内容の違い、落ちる確率の現実などにも触れながら、それぞれの選抜方式をどう活用するかを具体的に解説していきます。

自分にとってどっちがいいのかを判断するためにも、両者の特徴と対策を正しく理解し、受験戦略に役立ててください。

- 総合型選抜と学校推薦型選抜の違いと特徴

- 同じ大学で両方式を併願できるかの判断基準

- 志望理由書や試験内容の書き分け方

- 併願戦略による合格率の上げ方

総合型選抜と学校推薦型選抜を両方受けるメリット

- 総合型選抜と学校推薦型選抜の違い

- 同じ大学で併願できるのか

- 総合型と推薦型はどっちがいい?

- 両方受けると受かりやすいのか

- 国公立大学でも併願できる?

総合型選抜と学校推薦型選抜の違い

総合型選抜と学校推薦型選抜は、どちらも一般選抜(いわゆる一般入試)とは異なる入試方式ですが、その内容や評価方法には明確な違いがあります。

まず、総合型選抜は「人物重視」の入試方式です。受験生の学力だけでなく、これまでの活動実績や志望理由書、面接、小論文などを通じて、将来性や大学との適性を総合的に判断されます。

「人物重視」の入試方式

主体性や課外活動の実績、課題に対する取り組み姿勢なども重視されるため、自分の強みや個性をしっかりとアピールできる人に向いています。

一方、学校推薦型選抜は「学校からの推薦」が必要となる方式です。評定平均などの学業成績が基準となる場合が多く、高校の成績が安定して優れている生徒が対象です。

推薦には「指定校推薦」と「公募推薦」の2種類があり、前者は限られた高校の生徒だけが出願できるのに対し、後者は条件を満たせば誰でも応募可能です。

大学の基準を満たした上で以下の二つがある

- 学校から選抜されて出願

- 誰でも基準を満たして出願

このように、両者の違いは評価のポイントにあります。

総合型選抜は学外での活動や考え方を重視し、学校推薦型選抜は高校での成績や学校生活に重きを置きます。

いずれも学力試験だけに頼らないため、多面的な準備が必要になることが特徴です。

総合型の人物重視ってどういうことですか?

この人物重視は、その人の性格とかではなく、当然大学の基準に照らし合わせた人物ということです。そして、その基準とはアドミッションポリシーや求める人物像という形で必ず示されています。

え、じゃあそのアドミッションポリシーに当てはまらなかったらどうすれば良いんですか!?

そもそも全く当てはまらないということは少ないと思います。だいたい5項目ぐらいあるので、自分が当てはまるものを中心に記載していけば良いですよ。

同じ大学で併願できるのか

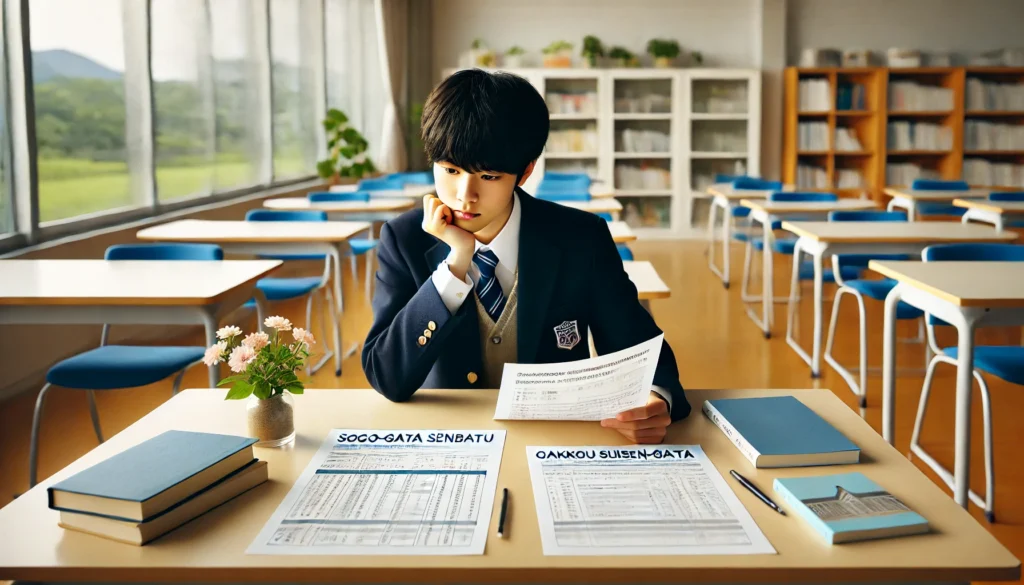

同じ大学で総合型選抜と学校推薦型選抜の両方を併願できるかどうかは、大学の方針によって異なります。

実際には、併願を認めている大学もあれば、どちらか一方しか出願できない大学もあるため、事前に募集要項をしっかり確認することが重要です。

例えば、私立大学では、総合型選抜と学校推薦型選抜のどちらにもエントリーでき、両方の結果を見て最終的に進学先を決められる制度を導入しているところが多くあります。

その一方で、国公立大学では「出願は一方式のみ」と定めているケースも少なくありません。

また、愛媛大学のように学校推薦型の後に総合型選抜を受験できるなど大学によって千差万別です。

香川大学のようにⅠ型(共通テストなし)とⅡ型(共通テスト有2~3科目)の両方とも受験できるような大学もあります。

また、併願が可能な場合でも、日程の重なりや出願書類の準備など、スケジュール管理には注意が必要です。

特に志望理由書や面接の内容が重複しないように対策を立てておく必要があります。

したがって、同じ大学で併願できるかどうかを早めに調べ、それに合わせてスケジュールを立てることが、受験戦略として非常に有効です。

併願できる大学をうまく活用することで、合格のチャンスを広げることも可能になります。

具体的にはどうやれば良いのですか?私立大学や国立大学で違いはありますか?

私立大学は専願の入試時期と併願ばかりの入試時期があります。上手く組み合わせれば何通りも受験ができますよ。また国公立大学は記事の中で例に出した香川大学のように経済学部や法学部は推薦Ⅰ型、Ⅱ型が受験出来たり、農学部のように総合型Ⅰ型、推薦型Ⅱ型の受験ができたりします。

なるほど! 出願時期を色々と組み合わせて最適パターンを探せばよいのですね!

総合型と推薦型はどっちがいい?

どちらの選抜方式が「良いか」は、受験生自身の状況や強みによって異なります。それぞれに向いているタイプがあり、一概に優劣をつけることはできません。

総合型選抜は、学力試験よりも志望理由書や活動実績、面接などを重視するため、学外での経験が豊富だったり、自分の考えをしっかり言葉で伝えられる人に向いています。部活動やボランティア、起業経験など、ユニークな実績があれば、評価につながりやすくなります。

一方、学校推薦型選抜は、学校での成績が安定している人や、校内の活動に真面目に取り組んできた人が対象です。特に私立大学の指定校推薦の場合は、出願すればほぼ合格が確定することも多いため、内申点が高く、推薦枠に入れそうな場合は大きなチャンスになります。

このように、総合型と推薦型では求められる資質や評価の観点が異なるため、「どっちがいいか」を考える前に、自分にとってどちらがより合っているかを見極めることが大切です。学校の先生とも相談しながら、自分の強みを活かせる方を選ぶようにしましょう。

先生、私はどっちに向いていると思いますか?

そうですね。みちかさんは勉強と部活動を頑張ってきて学力もあります。私立大学なら総合型選抜からチャレンジし、どんどん学力と面接力で勝負していくと良いと思いますよ。国公立大学ならⅡ型という共通テストが必要なもので受験すると自分の強味を生かせると思います。

自分の強味で勝負するってことですね! がんばります!

両方受けると受かりやすいのか

あくまで戦略の一つですが、総合型選抜と学校推薦型選抜の両方を受けることで、合格のチャンスを広げることは可能です。

選考時期が重ならないことが多く、別々の評価基準で判断されるため、どちらか一方で不合格でも、もう一方でチャンスが残るからです。

例えば、総合型選抜では活動実績や志望理由の内容が評価されなかったとしても、学校推薦型選抜では学業成績や校内での信頼が高く評価されるかもしれません。

このように評価軸が異なることで、リスクを分散することができます。

ただし、両方を受けるには準備量も増えます。

志望理由書の内容や面接対策、小論文のテーマなどが異なる場合が多く、それぞれに対応する必要があるため、時間的にも精神的にも負担がかかる点には注意が必要です。

そのため、両方を受けるかどうかは、自分のスケジュール管理能力や準備の余裕を踏まえて判断することが求められます。

うまく活用できれば、合格の可能性を高める有効なアプローチになります。

同じ大学なのに入試基準によって評価基準が異なるのですか?

前述の記事でも書きましたが、それぞれ求められる基準が異なりその視点で入試を行うことになります。だから、同じ大学でも別基準を出している場合は、再度その基準に沿って書類や面接内容を考える必要があるのですよ。もちろん提示されている基準が同じ場合は、そこまで気にする必要はありません。

国公立大学でも併願できる?

国公立大学でも、総合型選抜と学校推薦型選抜の両方を併願できる場合はあります。

ただし、すべての国公立大学が両制度の併願を許可しているわけではありません。大学ごとの募集要項や選抜スケジュールに注意が必要です。

例えば、総合型選抜を早期に実施している多くの大学では、学校推薦型選抜との出願期間が被っていないことがあります。

このような場合は、両方にエントリーすることが可能です。さらに、一部の大学では「同一学部・学科で併願可」と明記されていることもあるため、詳細な条件を事前に確認することが大切です。

一方で、併願そのものを制限している国公立大学もあります。

たとえば、推薦型に出願すると他の入試方式に出願できない「専願制」を取っているケースです。こうした制約がある大学では、どちらか一方を選ばなければなりません。

ただし、こうした場合も合格発表の時期がずれていれば出願可能ですので、よくスケジュール管理をしてください。

このように、国公立大学でも併願が可能な場合とそうでない場合があるため、大学ごとのルールを丁寧に読み込み、自分の受験計画に無理のないスケジュールを立てる必要があります。

総合型と専願型は併用できると考えて間違いないですか?

そうですね。合格発表の時期が一方の出願時期と被っていなければ大丈夫です。例えば10月31日が総合型の合格発表で、推薦型の出願締め切りが11月1日消印有効とかであれば、準備さえしていれば出願できることになります。

総合型選抜と学校推薦型選抜を両方受ける際の注意点

- 併願できる大学の確認ポイント

- 私立大学の対応はどうなっている?

- 志望理由書はどう書き分ける?

- 試験の内容の違いに注意

- 何校まで受けられるのか

- 両方受けても落ちる確率は?

- 口コミ・感想レビューから見る傾向

併願できる大学の確認ポイント

併願の可否を見極める際には、大学が公表している「学生募集要項」と「入学者選抜要項」の確認が欠かせません。これらの資料には、出願条件や併願の可否、スケジュールなどが明記されています。

まず注目すべきは、併願制限の有無です。「専願」と書かれている場合は、合格した時点で必ず入学することが条件となるため、他の選抜方式や大学との併願はできません。

一方、「併願可」とある場合は、複数の大学や方式にエントリーできることを意味しています。

次に確認したいのは、出願期間や試験日程の重なりです。たとえ併願が可能でも、試験日が同じ日であれば両方を受けることはできません。

また、書類準備や面接対策が重なると、準備不足につながる恐れもあります。

加えて、学部や学科によって併願ルールが異なる場合もあるため、細かい条件まで確認しておくことが安心につながります。

大学の公式サイトで最新情報を入手することが、最も確実な方法です。

専願で受かったところが複数だった場合、断ればいいんじゃないですか。

それはおすすめできません。最悪在籍している学校の信用問題につながり、以降その出身校から合格者がでないこともあります。やはり、「専願」がもつ意味を大切にする必要がありますね。

私立大学の対応はどうなっている?

私立大学の場合、総合型選抜と学校推薦型選抜の両方を受けられるケースが多く見られます。

国公立大学に比べて選抜方式が柔軟な傾向があり、併願にも比較的寛容です。ただし、大学や学部によって方針は異なるため、注意が必要です。

例えば、総合型では9月から10月頃に出願が始まる大学が多く、学校推薦型は11月以降に実施されることが一般的です。

この時間差により、同じ大学で両方の選抜方式にチャレンジできる可能性が生まれます。また、総合型はエントリー制を取り入れている場合もあり、早期に志望度をアピールできる点も特徴です。

ただし、私立大学の中には「専願」の条件を設けているところもあるため、合格後に他大学への進学を選べないことがあります。

進学先をじっくり検討したい場合は、「併願可」の大学を選ぶほうが柔軟に対応できます。

もちろん、こういった事情があるので専願の方が合格しやすくなっています。

このように、私立大学は選択肢が豊富ですが、入試要項を細かく確認し、受験計画と進路の意志を整理しておくことが重要です。

総合型選抜の専願だとけっこう倍率が低いところがありますね。私が考えている大学も併願だと4倍程度だけど、専願だと2倍前後になっています。

そうですね。この倍率の低下や入試内容が専願専用となっていることも専願の魅力の一つです。大学からしたら定員を確保できるので、やはりうれしいシステムだと思いますよ。

志望理由書はどう書き分ける?

総合型選抜と学校推薦型選抜では、志望理由書の書き方に明確な違いがあります。それぞれの目的や評価ポイントに合わせて内容を工夫することが求められます。

総合型選抜では、学びたい内容や将来の目標、自分の活動実績との関連性などを中心に記述します。

大学側は「この学生がどのような姿勢で学問に取り組むか」「大学の教育方針とマッチしているか」に注目しているため、個人的な経験や独自の視点を盛り込むことが大切です。

たとえば、ボランティア活動や探究学習など、自分で動いた経験をふまえた志望動機が効果的です。

一方、学校推薦型選抜では、学業成績や高校生活での取り組みをもとに、「なぜこの大学・学部を選んだか」を論理的に説明する必要があります。

高校の推薦を受けて出願する形式のため、「学校生活を通じて得た力」「その力が大学でどう生かせるか」といった文脈が求められます。

このように、同じ「志望理由書」でも選抜方式ごとにアピールの仕方が異なるため、内容をそのまま流用するのは避け、目的に合わせて書き分けることが合格への近道です。

サッカー部の活動で皆をまとめた経験があるので、それを書くのはどうですか?

それは大変良いのですが、りょうた君が所属していたサッカー部って部員何名くらいでしたか?

う…。全員で20人もいないです。やはり、この経験では弱いですか?

いえ、経験自体は大変良いですよ。しかし大学側からしたら100人を超えるチームを率いた経験があるとインパクトがありますよね。ただ「皆をまとめた~」というどうとでも取られるようなことではなく、そこから成長したことを述べた方がよいですよ。

総合型選抜、学校型選抜の両方で大切にしなくてはならないのがアドミッションポリシーです。

このアドミッションポリシーは学校用や学部、学科用など多数用意されていることが多いですが、重視するのは実際に一番小さい単位のところです。

学部までしか書かれていないところは学部の内容を志望理由に反映し、そうでなければ学科の内容を反映します。

例として岡山大学のアドミッションポリシーでは大学全体用と、学部用(例:文学部)、コース用と何段階もわけています。

こうした場合、文学部のアドミッションポリシーを重視することが大切なのです。

なるほどー!でもどうして大学全体よりも学部やコースなのですか?

話は単純で面接官など直接に関係してくる人が、このアドミッションポリシーを重視しているからですよ。大学の先生の意識としては、やはり自分たちのところ(学部、学科)に学生が学びにくるのだと考えているのです。

志望理由書に関しては次の記事にまとめていますので、良かったら見てみてください。

試験の内容の違いに注意

総合型選抜と学校推薦型選抜では、試験の内容や評価基準に大きな違いがあります。それぞれの方式が求める人物像が異なるため、対策の方向性も変わってきます。

まず総合型選抜では、書類審査や面接、小論文、プレゼンテーションなどが行われることが多く、特に自己表現力や主体性が重視されます。

中には、大学独自の課題に対するレポート提出や模擬授業への参加を求める大学もあります。学力試験を課さない場合も多く、学力よりも思考力や表現力で評価される傾向があります。

一方で学校推薦型選抜は、評定平均や調査書などの成績をもとにした推薦に加えて、面接や小論文を実施する大学が一般的です。

推薦を受ける段階で基準を満たしている必要があり、学力と日頃の学校生活のバランスが重視されます。国公立大学では、推薦型でも共通テストの成績が必要となる場合もあるため、学力の準備も欠かせません。

このように、どちらも「面接」や「小論文」が含まれる点では似ていますが、評価される観点が異なります。出願前には、各大学の入試要項をしっかり確認し、それぞれに合った準備を進めることが大切です。

先生、共通テスト利用型の場合、面接や小論文、プレゼンテーションで配点がすごく高いところがありますが、これは共通テストで点が取れなくても逆転可能と考えてもいいのでしょうか?

そうですね。倍率によっては逆転することもありますが、基本的にはないと考えてください。2次の配点が高い場合でも基本的には共通テストの点数が低い場合では勝負のステージに載っていないと考えてください。

でも、逆転したという話も聞いたことがあります。

そうですね。大学の採点基準が公開されているところは少ないのですが、そうした話は大体の場合、全国トップレベルの成績を残していることが多いですね。もちろん大学の学びと関係のないところではなく、その研究分野で関係するところという意味です。共通テストの点数を越えてその学生をほしいと思わせるだけの実績に加えて志望理由書や面接が素晴らしくて始めて逆転が可能になると考えてください。

何校まで受けられるのか

総合型選抜と学校推薦型選抜では、受験できる大学数に上限があるかどうかも知っておきたいポイントです。特に日程や「専願・併願」の条件に関わるため、計画的に出願を進める必要があります。

総合型選抜に関しては、私立大学の場合、多くの大学で併願が可能です。日程が早めに設定されていることが多いため、複数の大学を受験できるスケジュールの余裕があります。

ただし、合格後に入学を義務付ける「専願型」の大学もあるため、出願条件を確認しておくことが欠かせません。

一方で学校推薦型選抜では、特に公立高校の場合、「一人一校まで」という推薦ルールを設けていることがあります。

これは高校の推薦枠の関係で、出願できる大学が限定されることを意味します。また、大学によっては合格後の辞退を認めない専願制のところもあるため、進路決定の覚悟が求められる場合もあります。

このように、どちらの選抜方式も「何校まで受けられるか」は一律ではなく、出願条件や高校の方針、大学のルールによって異なります。

併願を検討している場合は、事前に学校としっかり相談し、全体のスケジュールを可視化しておくことが大切です。特に国公立大学はどれか1つだけというパターンになりがちなので注意が必要です。

先生、例えば私立大学の専願と国公立大学の専願の両方を受けるのはだめなんですか?黙ってキャンセルしたらわからないような気がしますが…。

もちろんだめですよ。専願というのはその学校に絶対に入りますという約束ですからね。嘘をついのがばれた時は、最悪合格取り消しもあり得ます。そもそも高校がそういった推薦はしてくれないと思いますが、専願の時期を重ねることはやらないに越したことがないのです。

やっぱりそうなんですね。両方良かったんですけど…。

恋愛で例えてみると、二人の人に愛をささやくのは不誠実だと思いませんか?専願とは入試では「あなたを最大限優先します」というメッセージに他ならないのです。同時に二人を愛する人が魅力的に写りますか?

た、たしかに…。

両方受けても落ちる確率は?

総合型選抜と学校推薦型選抜の両方を受験したとしても、必ずしも合格するとは限りません。選抜方法の特性を理解し、適切な準備ができていなければ、両方とも不合格になる可能性もあります。

例えば、総合型選抜では自己分析の浅さや志望理由の曖昧さが原因で、面接や小論文で説得力に欠ける結果になることがあります。

一方で学校推薦型選抜では、成績基準を満たしていても、面接での表現力や受け答えの内容によって評価が下がることもあります。

さらに注意したいのは、いずれの選抜方式も定員が限られており、倍率が高い学部では2〜3倍以上になることも珍しくありません。

実際、受験者の中には「2つとも準備したが、どちらも不合格だった」というケースもあるため、過信は禁物です。

このように、両方を受けることでチャンスが広がるのは確かですが、「受ければ安心」というものではありません。それぞれの対策に十分な時間をかけ、志望理由や課題に一貫性を持たせることが大切です。

先生、面接とかで重視することはありますか?

色々ありますが、やはり書類に書いたことは基本的には何でも言えるようになっておくことが必要です。例えば、「郷土史が好きでよく読んでいました」とかを言うつもりなら、どんな郷土史で、いつ読んで、読んだあとにどのように行動したかを言う必要があります。

そんなに深堀りされるのですか!? 結構軽い気持ちで色々頑張りましたとか書いてしまうこともあると思うですけど。

入試の面接をするのは基本的には大学の先生が行います。君たちが学ぼうとする道の遥か先を行っている専門家が、見込みがあるかどうかを見ているのです。高校生がその場限りで考えたものや、面接のためだけに用意したものについては見抜かれることが多いと思ってください。

口コミ・感想レビューから見る傾向

実際に総合型選抜や学校推薦型選抜を受けた受験生の口コミや感想を見ると、それぞれの選抜方式に対する印象や準備のポイントが浮かび上がってきます。

多くの受験生が共通して挙げるのは、「準備が大変だったが、早く進路が決まって安心できた」という声です。

特に総合型では、自己PRや志望理由書の作成に多くの時間がかかり、面接練習も何度も行ったという体験談が見られます。

一方で、「思ったよりも形式的な質問が多かった」「学力より人柄を見られた感じがした」といった感想もあります。

学校推薦型では、「学校のサポートが手厚くて安心だった」「校内選考を通るのが一番大変だった」という意見が目立ちます。

また、「成績に自信があっても面接で緊張して失敗した」という反省も多く、実力と同時に本番での対応力が問われることがわかります。

これらのリアルな声を参考にすることで、実際の受験準備や心構えが具体的にイメージしやすくなります。

ただし、個人の体験に基づく内容であるため、全てが自分に当てはまるとは限りません。あくまで一つの視点として活用し、自分自身の対策に落とし込むことが大切です。

入試をなるべく早く終わらせたいので総合型から受けようと思うのですが、先生はどう思いますか?

いいと思いますよ。単純に受験する数が多いというのは合格確率を上げると思います。しかし、準備が大変になるのでしっかりスケジュール管理をすることが必要ですね。

そうですよね。何かコツとかありますか?

コツというほどたいしたものではありませんが、やはり自分の武器で勝負することが必要ですよ。学力なのか、活動なのか、探究なのか。ここまで築いてきたもの、そして入試までに手に入れれるもので勝負をし、合格を狙っていくことが大切です。単に数を多くするだけでは人気大学を狙うには厳しいものがあると思います。

なるほど。よく自分のことを考えてみますね!

総合型選抜と学校推薦型選抜の両方受ける際の基本知識

記事のポイントを以下にまとめました。参考になったらうれしいです。

- 総合型選抜は人物重視、推薦型選抜は成績重視

- 両制度の評価基準は明確に異なる

- 総合型は志望理由や課外活動が重要

- 推薦型は内申点と学校の推薦が必要

- どちらも一般選抜とは異なる対策が必要

- 同じ大学で両方の併願が可能な場合がある

- 国公立大学は併願制限がある場合が多い

- 私立大学は比較的併願に寛容である

- 出願時期や選抜方法が大学ごとに異なる

- 志望理由書は選抜方式ごとに内容を変える

- 面接や小論文の傾向も方式によって異なる

- 両方受けることで受験チャンスが広がる

- 準備の負担が増えるためスケジュール管理が必要

- 合格率は受験戦略と準備状況に大きく左右される

- 各大学の要項とアドミッションポリシーの確認が必須