共通テスト2025古文解説!難易度と設問別アプローチ

2025年度の大学入学共通テスト、受験生の皆さん、本当にお疲れ様でした。特に、新課程への移行期ということもあり、国語の問題形式、中でも古文の出題傾向に注目していた方も多いのではないでしょうか。

本記事では、共通テスト2025古文の解説として、今年の試験の全体像から設問ごとの具体的な解き方まで、高校教師の視点で徹底的に分析します。今年の古文がどうだったのか、そして来年度以降の対策をどう進めるべきか、その全てをこの記事で明らかにしていきます。

以下の解説を見る際は、問題を印刷するか、別の画面で見ると分かりやすくなりますよ。

共通テスト 2025 古文 解説【総評と出題形式】

2025年古文の難易度と時間配分

結論から言うと、2025年度の共通テスト古文は、前年度と比較してやや易化したと言えます。その理由は、設問の選択肢が5つから4つに減少した点や、受験生を過度に迷わせるような複雑な選択肢が少なかったためです。実際、国語全体の平均点も120点台に乗っており、このことからも難易度が比較的落ち着いていたことがうかがえます。

ただし、試験時間が90分に延長されたとはいえ、古文に割ける時間は限られています。このため、理想的な時間配分としては、大問1つあたり20分前後を目安に解き進める戦略が有効でした。特に古文は、知識で即答できる問題も含まれるため、ここで時間を稼ぎ、他の大問に余裕を持たせることが高得点の鍵となります。

時間配分には注意

問題が易化したからといって油断は禁物です。一つの設問に時間をかけすぎると、他の問題を見直す時間がなくなります。日頃から時間を計って演習を重ね、自分なりのペースを確立しておくことが重要です。

出題形式は複数テクストの読解

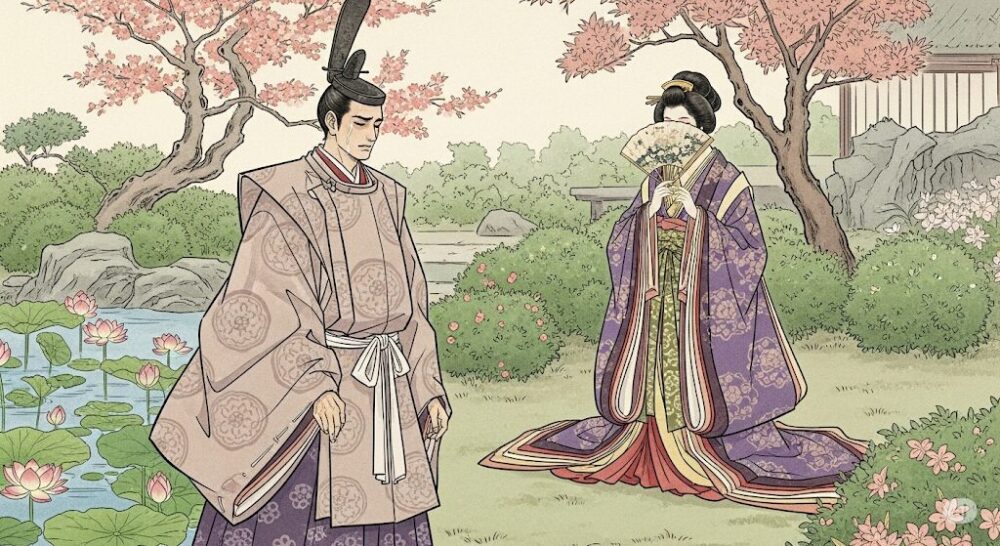

近年の共通テストにおける古文の大きな特徴として、複数の文章を題材とした「テクスト比較読解型」の出題形式が定着しています。2025年度の試験もこの傾向を完全に引き継いでおり、鎌倉時代の物語である『在明の別れ』(文章Ⅰ)と、平安文学の金字塔『源氏物語』若菜の下の巻(文章Ⅱ)という、成立時代も趣も異なる二つの作品が並べて提示されました。

この出題形式の目的は、単に二つの文章をそれぞれ読解できるか、という力を測るだけに留まりません。むしろ、両者を比較し、そこに通底するテーマや表現上の相違点・共通点を主体的に見つけ出す分析能力を試すことに、その本質があります。これは、大学での研究活動や、現代社会で求められる「複数の情報源から本質を掴む力」にも通じる、より高度な国語運用能力を問うものと言えるでしょう。

複数テクスト問題の核心

この形式で問われるのは、個々の読解力に加えて、以下の三つの能力です。

- 主題発見能力:二つの文章に共通するテーマやモチーフを見抜く力。

- 情報整理能力:それぞれの文章の登場人物、状況、心情などを正確に整理する力。

- 比較分析能力:整理した情報を基に、両者の共通点や相違点を具体的に指摘する力。

もちろん、初見で二つの異なる古文を比較分析すると聞くと、非常に複雑で難解に感じられるかもしれません。しかし、これには明確な攻略法が存在します。多くの場合、出題される二つの文章には、制作者側が意図した明確な「共通テーマ」が設定されています。今回の試験における共通テーマは、現在の本文でも触れられている通り、「もののけ(憑依)」でした。

ただ、この共通点は単純なものではありませんでした。例えば、文章Ⅰ『在明の別れ』では、もののけ(女君)の動機が主に嫉妬や恨みといった比較的ストレートな感情として描かれています。一方で、文章Ⅱ『源氏物語』におけるもののけ(六条御息所の死霊)は、紫の上への嫉妬心を見せながらも、かつての恋人である光源氏への断ち切れない愛情や同情といった、より複雑でアンビバレントな心情を吐露します。このように、同じ「もののけ」というテーマを扱いながらも、その内実や描かれ方には差異があるのです。この差異に気づくことが、設問を解く上での鍵となりました。

注意点:時間配分と焦り

複数テクスト形式で最も注意すべきは、時間配分です。二つの文章を完全に独立したものとして読んでしまうと、時間が不足する危険性が高まります。一方の文章に時間をかけすぎず、両者を関連付けながら効率的に読み進める意識が不可欠です。

このため、有効な戦略として、一方の文章で得た理解を、もう一方の文章を読み解くための「ヒント」として活用するアプローチが挙げられます。片方の文章で「これは、もののけが人間に取り憑いている話だな」と把握できれば、もう片方の文章を読む際にも、登場人物の異常な言動の背後にもののけの存在を想定しながら、予測的に読み進めることが可能になります。このように、二つのテクストは互いに補完し合う関係にあり、片方の理解がもう片方の理解を助けるという、パズルのような側面も持ち合わせているのです。

問1は基本単語の知識が問われる

共通テストの古文セクションにおいて、問1は受験生の基本的な語彙力を直接的に試す、いわば「基礎体力測定」のような設問です。2025年度の試験もこの例に漏れず、「いはけなし」「なかなか」「呼ばひののしる」といった、古文単語帳の前半に出てくるような頻出重要語句の意味が問われました。

この設問の最大の特色は、解答に要する時間の短さにあります。後続の長文読解や複雑な心情分析とは異なり、単語の意味さえ正確に覚えていれば、数秒で解答を確定させることが可能です。このように、問1は単なる知識問題ではなく、試験全体の時間配分を有利に進めるための戦略的な得点源としての役割を担っているのです。ここで時間を稼ぎ、精神的な余裕を持って長文問題に取り組むことが、セクション全体の成功を左右すると言っても過言ではありません。

それでは、実際に出題された単語を例に、解答のポイントと注意点を具体的に見ていきましょう。

ア:「いはけなし」の解釈

- かわいらしいので

- 幼いころから 〇

- 言い表せないほど

- 他の子よりも

問1のような解釈問題を考える手順は次のようにしていきます。ここから説明する中で間違えのポイントは青のラインを引きますね。

- 品詞分解をする

- 辞書的な意味を踏まえた直訳する

- 文脈に合わせて文意や単語の訳を調整する

- SVOCや5W1H、指示語の内容など補足できるものは全てする

今回の「いはけなくより」を品詞分解すると以下のようになります。

「いはけなく|より」

まずは単語の辞書的な意味を整理してみましょう。

「いはけなし」(形容詞)

- 幼い

- あどけない

- こどもっぽい

「より」(格助詞)

- ~から

- ~より

- ~のために

- ~で

- ~するとすぐに

単語の意味を整理した時点で辞書的な意味で外れる選択肢の③と④の間違いであることに気付きます。選択肢①「幼いからかわいい」という意味も「いはけなし」から一見考えることができそうです。しかし、傍線部の周辺は父親である「右の大臣」にとって、娘の「大君」が病に倒れ、命が危うくなっている場面です。「右の大臣」は手を擦り合わせ、仏にお願い申し上げるように話す中に今回の傍線部があります。

「あまたはべる中に、何の契りにか、いはけなくよりたぐひなく思ひそめはべりにし闇を、さらに晴るけはべらぬ」

傍線部直後に「たぐひなく思ひそめはべりにし(比べるものがなく思い始めていまし~)」とあることから①の「かわいらしいので」では、やはり状況に合わなくなります。よって②が正解です。

そもそも「いはけなし」は、「幼い」「あどけない」という意味が中核となる形容詞です。今回の選択肢には「かわいらしいので」という、一見するともっともらしく見える選択肢が含まれていました。

確かに幼い様子を「かわいらしい」と感じることは自然ですが、古文単語の解釈では、まず辞書的な中心義に立ち返ることが鉄則です。この単語が持つ直接的な意味はあくまで「幼い」であり、そこから派生する感情は文脈に依存します。

今回の問題では、文脈を考慮する以前に、中心義である「幼いころから」が正解として用意されていました。

イ:「なかなか」の解釈

- かえって 〇

- ひたすら

- たちまち

- 一斉に

「なかなか」は一語の副詞です。形容動詞「なかなかなり」の別表記として「なかなか」もありますが、意味はほぼ似ています。

「なかなか」(副詞)

- かえって

- むしろ

- なまじっか

- 中途半端に

ここは素直に①の「かえって」が文脈に合うか確かめてみます。

「~いささか直りて、目をわづかに見開けたまへり。あるかぎり、なかなか手まどひをして、『誦経よ、何よ』とまどひたまふに…」

この場面は、病のため今にも死にそうな「大君」の目がうっすら開いた場面です。そこにいる人は皆、あまりの出来事にかえって慌てふためくようになってしまったと考えることができます。よって正解は①になります。

「なかなか」は、古文特有の「古今異義語」(現代語と意味が異なる単語)の代表例です。現代語では「かなり、相当」といった程度の副詞として使われますが、古文では「かえって、むしろ」という逆説的な意味で用いられます。

今回の場面では、病の大君が少し目を開けたことで、周囲の人々が安心するどころか「かえって」慌てふためいた、という文脈で使われていました。現代語の感覚で選択肢を見ると、正解にたどり着くことは困難です。

古文は現代語とは異なる言語システムであると認識し、一つひとつの単語を正確に覚え直す重要性を示唆しています。

ウ:「呼ばひののしる」の解釈

- 近づきながら悪口を言う

- 泣きながら恋い慕う

- 大声を出して叫び続ける 〇

- 名前を呼んで祈祷する

これを品詞分解すると以下の通りです。

呼ばひ|ののしる

「呼ばふ」(動詞)

- 何度も呼ぶ

- 呼び続ける

- 求愛する

「ののしる」(動詞)

- 大声で騒ぐ

- 評判が立つ

- 権勢が盛んだ

- 声高く鳴く

- わめく

今回の場面は「もののけ」と呼ばれる存在が、病人である「大君」から童(小さな子ども)にのり移らされて、「大君」が目覚める場面です。きっと「大君」の周りにいた人が話しかけたのでしょう。

もののけとは【物の怪】と書きます。人に取り憑いて、病気や不幸をもたらすものを指したり、また、これらが人に取り憑くこと自体を指すことがあります。古文の世界では病気になるともののけが取りついたと考え、それをおはらいするために祈祷をしていたのですよ。

①は「近づく」も「悪口」もどちらも単語の持つ辞書的意味からは外れます。④は「祈祷する」が辞書的に意味にはありません。残った②と③ですが、②の「泣きながら」は場面的に合いそうですが、辞書的な意味に合いません。よって正解は③となります。

「呼ばひののしる」は、「呼ばふ」と「ののしる」という二つの動詞から成る複合動詞です。「呼ばふ」は「呼び続ける」、「ののしる」は「大声で騒ぐ」という意味が基本となります。

ここでも「ののしる」が「古今異義語」であり、現代語の「罵る(ののしる)」とは全く意味が異なります。この知識がないと、「悪口を言う」といった誤った選択肢に誘導されてしまいます。

複合動詞は、まず構成要素である個々の単語の意味に分解して考えるのが有効なアプローチです。つまり、「呼び続けながら、大声で騒ぐ」と解釈できれば、正解の「大声を出して叫び続ける」に自然とたどり着きます。

単語問題の3ステップ攻略法

- 中心義の想起:まず、単語帳で覚えた第一義(中心的な意味)を思い出します。

- 古今異義語の警戒:現代語と意味が違う単語ではないか、常に意識を働かせます。

- 文脈での最終確認:中心義で解釈した内容が、前後の文脈に自然に適合するかを確認します。多くの場合、ステップ1・2で解答は可能です。

古文単語の暗記は地道な作業ですが、その努力は裏切りません。問1での数点の獲得に留まらず、文章全体の正確な読解を支える土台となります。まさに「一石二鳥」の学習効果が期待できる、最もコストパフォーマンスの高い対策なのです。

問2の敬語問題は識別がポイント

2025年度の共通テスト古文における問2は、多くの受験生にとって注目すべき設問でした。なぜなら、近年の複雑な読解問題とは一線を画し、敬語の種類を正確に識別するという、文法知識の根幹が直接的に問われたからです。これは、古文の学習が基礎に忠実であることを改めて示した、象徴的な一問と言えるでしょう。

敬語問題を解く際の最終目標は、その敬語が「誰から、誰へ」の敬意を示しているのか、すなわち「敬意の方向」を特定することです。しかし、今回の設問は、その前段階である「尊敬語」「謙譲語」「丁寧語」の三種類の識別ができていれば、選択肢を大幅に絞り込めるように作られていました。この基礎知識の有無が、解答のスピードと正確性を大きく左右したのです。

敬語の学習に苦手意識を持つ受験生は少なくありませんが、正しい手順で学べば、むしろ安定した得点源になり得ます。ここでは、敬語問題を攻略するための基本的な考え方を、今回の設問を例に解説します。

敬語の三種類とその働き

まずは、三種類の敬語がそれぞれどのような働きを持つのかを正確に理解することが第一歩です。

| 敬語の種類 | 働き | 高める対象 | 主な動詞の例 |

|---|---|---|---|

| 尊敬語 | 動作をする人(主語)を高める。 | 動作の主 | おはす、おっしゃる、ご覧ず、〜らる・〜る |

| 謙譲語 | 動作が向けられる相手(目的語・補語)を高める。 | 動作の受け手 | 参る、申す、うかがふ、〜たてまつる、〜きこゆ |

| 丁寧語 | 文章の聞き手や読み手に対して丁寧に表現する。 | 聞き手・読み手 | はべり、候ふ |

今回の設問b「今はけしうおはせじ」を例に取ると、「おはす」が尊敬語であるという知識さえあれば、「丁寧語である」と説明している選択肢を即座に誤りだと判断できました。このように、種類の識別は、解答を絞り込むための非常に強力なツールとなります。

敬意の方向を特定する二段階アプローチ

種類の識別ができた上で、次に「敬意の方向」を特定します。これには、明確な分析手順があります。

段階1:誰「から」の敬意か?

敬意の主体(誰が敬意を払っているか)は、その敬語が使われている文の種類で判断します。

- 地の文(会話文「」以外の部分):作者(語り手)からの敬意。

- 会話文(「」で括られた部分):そのセリフを話している登場人物からの敬意。

段階2:誰「へ」の敬意か?

敬意の対象(誰が高められているか)は、敬語の種類によって決まります。

- 尊敬語の場合:その動作を行っている人物(主語)への敬意です。設問a「~とよみたまへる御声」では、「読む」という動作をしているのは「山の座主」なので、作者から山の座主への敬意となります。

- 謙譲語の場合:その動作の受け手(〜に、〜を、にあたる人物)への敬意です。設問c「人々のまもりきこゆるを」では、「見つめる」という動作の対象は「大君」なので、作者から大君への敬意となります。

敬語は一見複雑ですが、この「①種類の識別 → ②敬意の方向の特定」という思考プロセスを徹底すれば、必ず解けるようになります。パズルのように考えれば、古文の面白さが一層深まりますよ。

今回の共通テスト問2は、こうした基礎的な分析が着実にできるかどうかを問う良問でした。応用的な読解力だけでなく、文法という土台がいかに重要であるかを、改めて心に留めておくべきでしょう。

それでは選択肢の検討をしていきましょう。

①a書き手(作者)から山の座主への敬意を示す尊敬語である。

b山の座主から右大臣への敬意を示す丁寧語である

c人々から大君への敬意を示す尊敬語である

②a書き手(作者)から山の座主への敬意を示す尊敬語である。

b山の座主から右大臣への敬意を示す尊敬語である

c書き手(作者)から大君への敬意を示す謙譲語である 〇

③a書き手(作者)から山の座主への敬意を示す尊敬語である。

b山の座主から右大臣への敬意を示す丁寧語である

c書き手(作者)から大君への敬意を示す謙譲語である

④a書き手(作者)から左大臣への敬意を示す尊敬語である。

b山の座主から右大臣への敬意を示す丁寧語である

c書き手(作者)から大君への敬意を示す謙譲語である

⑤a書き手(作者)から左大臣への敬意を示す尊敬語である。

b山の座主から大君への敬意を示す尊敬語である

c人々から大君への敬意を示す尊敬語である

a ~泣きまどひたまふに、いと静かに数珠押し揉みたまひて、『令百由旬内、無諸衰患』とよみたまへる御声、はるかに澄みのぼる心地する~

まずは「」がついていないので、地の文であり、書き手(作者)からの敬意だということは判別できます。また、この場面では、病気が良くなることを願って僧である「山の座主」が祈祷をしています。当然お経を読んでいるのも「山の座主」です。傍線が引かれている「たまふ」は次のように考えます。

〇たまふ(四段活用)…尊敬語

本来の意味「お与えになる」

補助する意味「~なさる・お~になる」

〇たまふ(下二段活用)…謙譲語

補助する意味「~させていただく・~ております・~です・~ます」

敬語は、本来の単語の訳と、前の単語の訳を補助するものがあります。以下の例のようにまずは直前に用言(動詞・形容詞・形容動詞)があるかどうかで考えると良いですよ。

書をたまふ…書物をお与えになる

書を読みたまふ…書物を読みなさる

今回は「たまへ」の直前に「よみ」という動詞があることから前の意味を補助する意味になります。また「たまへ」の後に「る」があります。古文で出てくる助動詞の「る」は直前の音がア段音なら「受身・尊敬・自発・尊敬」の意味を持つ助動詞「る」、エ段音なら「完了・存続」の意味を持つ助動詞「り」と考えることができます。

ア段音+「る」…(例)読まる。 「る」は「受身・尊敬・自発・尊敬」の助動詞「る」終止形

エ段音+「る」…(例)読めるとき 「る」は「完了・存続」の助動詞「り」の連体形

今回は「る」の直前が「たまへ」というエ段音のため、助動詞「り」ということが確定します。この助動詞「り」は四段活用の已然形(命令形)かサ行変格活用の未然形に接続します。「たまへ」は「たまふ」を四段活用にすると已然形(命令形)にあたりますので、aは「よむ」という動作をした山の座主への敬意を表した尊敬語であることが分かります。この時点でこれに外れる選択肢の④と⑤が間違いなのが分かります。

b「今はけしうおはせじ」

aの識別ができていれば簡単だったかと思います。「おはす」の意味の詳細は下記を見てください。

おはす(尊敬語)

①いらっしゃる。おいでになる。おありになる。▽「あり」の尊敬語。

「竹の中におはするにて知りぬ」

[訳] 竹の中にいらっしゃることでわかった。

②いらっしゃる。おいでになる。お越しになる。▽「行く」「来」の尊敬語。

「まだ暁におはす」

[訳] まだ夜が明けないうちにお出かけになる。

〇補助動詞(補助する意味)

〔用言の連用形、断定の助動詞「なり」の連用形「に」、またそれらに助詞「て」が付いた形に付いて〕…て(で)いらっしゃる。…て(で)おいでになる。▽尊敬の意

さて、この訳と敬語の種類から考えると、残った選択肢の中で②のみ尊敬語です。ちなみに今回は直前に用言があるので補助動詞の用法になります。よって、この時点で解答は②であることがわかります。

c「人々のまもりきこゆるを」

cはbで解答が出ていれば考える必要はありません。ただしbが分からなければ、次のように考えます。

「きこゆ」(謙譲語)

本来の意味「申し上げる」

補助動詞(補助する意味)「~申し上げる・お~する」

この場合、「きこゆる」の直前に「まもり(見つめる)」という動詞があるので謙譲語の補助する働きであることが分かります。謙譲語は動作をされる人(受け手)への敬意になりますので、人々が回復を願い見つめ申し上げる人「大君」への敬意となります。

敬語の問題は慣れるまでは大変ですが、覚える単語数も少ないし、出題されることも多くあります。非常にコスパが良いのでぜひ身につけてください!

敬語を根本的に学ぼうとするなら以下の記事が参考になります。

問3の会話文は読解のヒントになる

共通テスト古文の問3に設置されている「生徒の会話文」は、単に解答すべき設問の一部ではありません。むしろ、これは出題者側が受験生に対して提供している、文章全体を読み解くための極めて有効な「ナビゲーションツール」としての役割を果たしています。この会話文を戦略的に活用できるかどうかは、読解の効率と正確性を大きく左右する、重要な分岐点となります。

この形式の根本的な価値は、二つの古文テキストを前にして途方に暮れがちな受験生の思考を整理し、読むべきポイントを明確に示してくれる点にあります。今回の試験でも、生徒たちの会話の中で、文章ⅠとⅡの共通点(病を「小さき童」に移して治すという手法)や、決定的な相違点(もののけが自らの心情を語るか否か)が、平易な言葉で整理されていました。これにより、受験生は漠然と文章を読むのではなく、明確な目的意識を持って情報を探しに行くことができるようになります。

会話文がもたらす戦略的メリット

- 思考のフレームワークを提供:「何と何を比べるべきか」という分析の枠組みをあらかじめ提示してくれます。

- 読解の負荷を軽減:難解な古文の要点を先に示してくれるため、内容理解の心理的なハードルが下がります。

- 時間短縮に貢献:注目すべき点が分かるため、文章を読む速度と情報収集の効率が格段に向上します。

それでは、この「ナビゲーションツール」を最大限に活用するための、具体的な戦術的アプローチを見ていきましょう。

Step 1:何よりも先に会話文を「先読み」する

古文の問題用紙を開いたら、文章ⅠやⅡの本文に手をつける前に、必ず問3の会話文全体に目を通すことを徹底してください。これが最も重要な最初のステップです。ここで、生徒たちが何を話題にしているのか、どのような点に疑問を抱いているのかを大まかに把握します。この数分の投資が、後々の読解時間を大幅に短縮させることにつながります。

Step 2:会話から「キーワード」を特定する

会話文を読む際には、生徒たちが比較の対象としている具体的な「キーワード」を頭の中でリストアップします。今回の試験であれば、「もののけ」「小さき童」「心情を語る」「和歌」「顔つき」といった言葉がそれに当たります。これらのキーワードが、これからあなたが本文中から探し出すべき情報の「検索ワード」となるのです。

Step 3:「予測的読解」を実践する

キーワードをインプットした状態で、いよいよ文章Ⅰ、Ⅱの読解に入ります。この時、あなたの読解はもはや「暗中模索」ではありません。キーワードに関連する記述が出てきたら、「ここが問われるポイントだ」と意識を集中させることができます。例えば、文章Ⅰで和歌が出てきた瞬間に、「これは会話文で話題になっていた和歌だ。もののけの心情が詠まれているはずだ」と、予測を立てながら能動的に読み進めることが可能になります。

注意:会話文は万能ではない

会話文は強力なガイドですが、文章の全てを要約しているわけではありません。会話で触れられていない部分にも、設問の根拠となる重要な記述が含まれている可能性はあります。あくまで「地図」として活用し、本文全体の丁寧な読解を怠らないようにすることが肝心です。

問3の会話文は、まるで「先に問題を解いた優秀な友人が、考え方のヒントを教えてくれている」ようなものです。この親切な手引きを無視する手はありません。設問を「解く」対象としてだけでなく、「使う」リソースとして捉える視点の転換が、共通テスト古文攻略の鍵を握っています。

それでは、解説をしていきます。

空欄Xの直前では、文章Ⅰと文章Ⅱで、病を「小さき童」に移して治すという共通点があることを述べた後、文章Ⅰと文章Ⅱの相違点が話題になっています。そして、文章Ⅱでは「小さき童」に病を移された「もののけ」が言った内容が空欄Xに入ります。

さて「もののけ」の会話の内容をざっくり全訳してみます。

他の人は皆去りなさい。院(光源氏)お一人のお耳に申し上げたい。自分をこの数か月も調伏し困らせなさるのが薄情で辛いので、同じことならお知らせしようと思ったが、そうは言っても(院の)命が耐えられないほど、身をくだいて悲嘆に暮れていらっしゃるご様子を拝見すると、今でこそ、このようなひどい姿に変わっているが、昔の心(愛情)が残っていればこそ、このように参上したので、お気の毒な様子を見過ごすことができなくて、とうとう現れ出てしまったのです。決して知られまいと思っていたのに。

このように「もののけ」は述べています。

(ⅰ)の選択肢

- まわりの者がみな自分を恐れて去ってしまったので、せめて光源氏には反省している気持ちを分かってもらいたくてこうして姿を現したのだ

- 妻のために自分に謝ろうとする光源氏を憎らしく思うのに、それでも光源氏への愛情は昔のままであることを知らせたくてここに来てしまった

- 光源氏の妻がこのまま死んでしまいそうなほど苦しんでいる様子を間近で見たいので、長年続く恨みの心を持ったままここにやって来たのだ

- 自分がもののけとなって取りついていることは知られたくなかったのに、光源氏のいたわしい姿を見過ごすことができずに姿を現してしまった 〇

はい、上の訳の内容を示すのは④になりますね。ただ、この訳のように全部解釈するのが難しかった人も、会話の最後の部分にはこのような表現があります。

「さらに知られじと思ひつるものを」

そしてこの部分を品詞分解すると以下のようになります。

「さらに|知ら|れ|じ|と|思ひ|つる|ものを」

ここでは「さらに~じ(打消)」という形の定型句があります。

おほかた

つゆ

さらに + 打消

かけて

たへて

全く(少しも)~打消(ない 等)

上の意味からも分かるように「全く~ないつもりだ・少しも~ないつもりだ」という全否定を示すものです。「れ」は受身の助動詞の未然形。「じ」は打消の意志の助動詞の終止形。「つる」は完了の助動詞「つ」の連体形。最後の「ものを」は接続助詞の詠嘆用法です。この部分だけ解釈すると「まったく知られるつもりがなかったのに」という口語訳になりますので、知られるつもりがなかった内容を考えて答えることができます。

(ⅱ)の設問の空欄Yは文章Ⅰ中の和歌を話題にしている

それでは和歌の前後を文章を見てみましょう。

いとにほひやかにけ近きものから、妬げなるまみのけしき、左の大臣はさやうにも分きたまはず、父殿ぞ、いとあやしう、『思ひかけぬ人にも似たまへるかな』と心得ず思さるるに、うちみじろきて、さまざまに朝夕こがす胸のうちをいづれのかたにしばし晴るけむとのたまふけはひ、いささかその人にもあらず…

この場面は目を覚ました「大君」の様子がおかしいことを夫の左大臣は気づかず、父である右大臣が気づいていくという流れになっています。

そして肝心の和歌の直訳は「あれこれと朝夕と思い悩む胸の内を、どこへやればしばらくの間、気持ちが晴れたのでしょうか」あたりになるかと思います。こうした和歌を詠むのは「大君」ではなく、苦悩する「もののけ」なります。

リード文で右大臣の妹の女君は左大臣(大君の夫)との関係が途絶え、苦悩しているという情報があります。この情報を踏まえると「もののけ=女君」になることがわかります。

以上を踏まえて選択肢を見てみましょう。

- もののけの和歌で、退治されるの無念を詠んでいて、これ以上の祈祷はやめるよう頼んでいる

- もののけの和歌で、激しい嫉妬によるつらさを詠んでいて、それをぶつける先を求めている 〇

- 大君の和歌で、左大臣への愛情を詠んでいて、その思いをもののけに分からせようとしている

- 大君の和歌で、熱にうなされる苦痛を詠んでいて、その原因が明らかになることを望んでいる

選択肢の③④は主語を大君にしているので間違い。①②の選択ですが、直訳から考えても①の退治される無念と、祈祷を止めるようにな意味は読み取れない。よって②が正解。

(ⅲ)の設問については先ほどの(ⅱ)と一緒に考える

- 大君の顔つきが穏やかになって、右大臣は大君が一命をとりとめたと思っているけれど、左大臣はもののけがまだ取りついていることに気付いていますね。大君はもののけから解放されず、死を覚悟して出家を決意しています

- 大君の顔つきが苦しみに満ちたものになって、これほどまでに大君を憎むのは女気味の仕業だと左大臣は気づいてますね。大君はもののけから解放されずに亡くなってしまい、右大臣は着物を引き被って悲しみにくれています

- 大君の顔つきが他の人に重なって見えて、右大臣と左大臣はそれが誰なのか怪しんでいるけれど、女君だとは気づいていないですね。大君はもののけから解放されて我に返り、苦しむ姿を皆に見られたくなかったと思っています

- 大君の顔つきがまるで別人のようになって、左大臣は気づいていないけれど、右大臣はその様子がまさしく女君のものだと気づいていますね。大君はもののけから解放された後、正気を取り戻して気恥ずかしそうにしています 〇

それでは、①から検討していきます。①は「右大臣(父)」と「左大臣(夫)」の立場が逆になっていますね。また、後半の死を覚悟して出家を決意しているも文脈にあいません。②は①に引き続き「右大臣(父)」と「左大臣(夫)」を逆にしています。さらに着物を引き被っているのが右大臣という内容もふさわしくありません。③は「右大臣(父)」は気づいているけれど「左大臣(夫)」は気づいていないという文脈から考えて不適です。残った④が正解となります。

以上が設問の解説になります。

共通テスト 2025 古文 解説【設問別アプローチ】

文章Ⅰ『在明の別れ』の読解方法

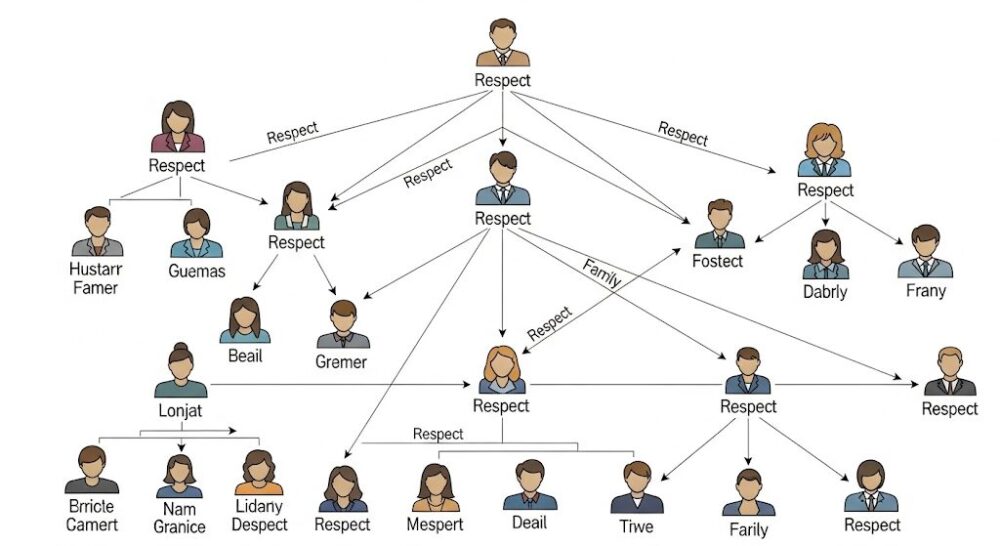

文章Ⅰで題材となった『在明の別れ』は、多くの受験生にとって初見の作品だったかもしれません。しかし、共通テストでは未知の文章をいかに現場で読み解くかが問われます。この読解の成否を分けたのは、物語の背景知識ではなく、問題冊子に提供された「リード文」と「人物関係図」という二つの公式ツールを最大限に活用し、登場人物たちの複雑な関係性と心理を正確に把握する能力でした。

物語は、右大臣の愛娘である大君が病に倒れ、もののけに取り憑かれるという衝撃的な場面から始まります。この異常事態に対し、周囲の人物がどのように反応するかを丁寧に追いかけることが、読解の第一歩となります。

Step 1:リード文と人物関係図で状況を整理する

まず、本文を読み進める前に、リード文と人物関係図から得られる情報を完璧に整理することが不可欠です。この作業を疎かにすると、物語の根幹を見誤る可能性があります。

- リード文の情報:ここには、物語の核心に触れる二つの重要な事実が記されていました。一つは「大君が左大臣の子を妊娠している」こと。これは大君の命の重みを強調します。もう一つは「右大臣の妹である女君が、かつて左大臣との関係が途絶え、深く苦悩している」こと。これは、もののけの「動機」を明確に示唆する最大のヒントです。

- 人物関係図の活用:複雑な人間関係を視覚的に整理してくれます。「右大臣」と「女君」が兄妹であり、「左大臣」が大君の夫であると同時に女君のかつての恋人である、という関係性を一目で把握することで、読解中の混乱を防ぎます。

Step 2:対比構造から登場人物の心理を読み解く

情報を整理した上で本文を読むと、ある鮮やかな「対比構造」が浮かび上がってきます。それは、大君の異変に対する、父・右大臣と夫・左大臣の認識の差です。

【読解の核心】なぜ父は気づき、夫は気づかなかったのか?

この問いへの考察が、物語の深層理解に繋がります。

- 父・右大臣の視点:彼は、娘である大君と妹である女君、両方を深く知る「血縁者」です。そのため、大君の顔つきや振る舞いに、ふと妹の面影(妬げなるまみのけしき=嫉妬深そうな目元の様子)を見出します。彼の台詞「思ひかけぬ人(=妹)にも似たまへるかな」は、単なる気のせいではなく、肉親だからこそ感じ取れる、具体的な違和感の表明なのです。

- 夫・左大臣の視点:一方で、夫である左大臣は「さやうにも分きたまはず(そのようにもお分かりにならない)」と、妻の変貌に気づきません。これは単なる鈍感さだけではないでしょう。彼自身が女君の苦悩の原因を作った張本人であるため、その存在を無意識に認識することを避けている、という深層心理が働いている可能性も考えられます。彼の「気づかなさ」が、右大臣の「気づき」を一層際立たせる効果を生んでいます。

このように、同じ状況にありながら、登場人物の立場や心理状態によって物事の見え方が全く異なるという、人間関係の機微を描き出すのが古典文学の醍醐味の一つです。この対比を正確に捉えることが、設問を解く上での決定的な鍵となりました。

豆知識:『在明の別れ』について

『在明の別れ』は、平安後期から鎌倉初期にかけて成立した物語とされています。本文の一部が散逸し、完全な形では現存していないため、高校の教科書で扱われることは稀です。『とりかへばや物語』に似た男女入れ替わりの要素を含むなど、複雑でドラマティックな内容が特徴で、今回の試験ではその一部が巧みに切り取られて出題されました。

古文の読解は、まるでミステリー小説の謎解きのようです。リード文や登場人物の些細な言動といった「手がかり」を一つひとつ拾い集め、それらを繋ぎ合わせることで、「もののけの正体は女君だ」という結論にたどり着くことができます。この論理的な思考プロセスこそ、出題者が試している能力なのです。

文章Ⅱ『源氏物語』の読解方法

文章Ⅱでは、日本古典文学の最高峰と称される『源氏物語』の「若菜下」の巻が題材となりました。前述の通り、この文章も『在明の別れ』と同様に「もののけ」を扱っていますが、その読解で求められるのは、単なる現象の理解に留まらない、もののけ自身の内面に渦巻く、深く矛盾した心理の読解です。これこそが、『源氏物語』が時代を超えて評価される文学的洗練さの表れでもあります。

物語の場面は、光源氏の最愛の妻である紫の上が、もののけによって生死の境をさまよっているという、極めて緊迫した状況です。読解の鍵は、このもののけ、すなわち光源氏のかつての恋人・六条御息所の死霊が、どのような思いでこの場に現れているのかを、その言動から丹念に読み解くことにありました。

もののけの二律背反した感情を捉える

このもののけの心情は、単純な「恨み」の一言では片付けられません。その内面には、「憎しみ」と「愛情」という、二つの相反する感情が激しくせめぎ合っています。

【もののけの心理】復讐心 vs. 昔の恋心

六条御息所の行動原理は、この二つの感情の葛藤から生まれています。

- 憎しみと嫉妬:生前、光源氏から受けた屈辱や、彼の寵愛を一身に受ける紫の上に対する激しい嫉妬。これが、紫の上を苦しめる直接的な動機です。「同じ目にあはせむと思ひつれど(同じ苦しみを味わわせてやろうと思ったが)」という言葉に、その強い復讐心が表れています。

- 愛情と未練:一方で、光源氏への断ち切れない愛情や未練もまた、彼女の心を支配しています。光源氏を苦しめたいはずなのに、彼の悲嘆に暮れる姿を前にすると、かつての恋心が蘇り、彼を憐れんでしまうのです。

この二律背反の心理を最も象徴しているのが、「昔の心が残りて…心苦しさをえ見過ぐさで」という台詞です。直訳すると、「昔の(あなたを愛した)心が残っているので、あまりに痛ましいあなたの様子を見過ごすことができなくて」となります。復讐心に燃えているはずのもののけが、かつて愛した男の苦しみに耐えられなくなる。この人間的な弱さ、矛盾こそが、六条御息所というキャラクターの深い魅力を形作っています。

そして、この内面の葛藤は、最後の「つひに現れぬること。さらに知られじと思ひつるものを(とうとう姿を現してしまった。決して知られないつもりでいたのに)」という一言でクライマックスに達します。これは、復讐心やプライドといった理性を、抑えきれない愛情が上回ってしまった瞬間の告白に他なりません。この一文を読み解くことで、彼女が単なる恐ろしい怨霊ではなく、死してなお愛に苦しむ、一人の女性の魂であることが深く理解できるのです。

豆知識:六条御息所とは?

六条御息所は、元皇太子妃という高い身分でありながら、年下の光源氏と恋に落ちた才色兼備の女性です。しかし、光源氏の心変わりや、彼の正妻・葵の上との車争いでの屈辱などから、その高すぎるプライドが深く傷つけられます。その苦悩が生霊となって葵の上を取り殺し、死してなお怨霊として現れる、源氏物語の中でも最も印象的な女性の一人です。

『源氏物語』の面白さは、このように単純な善悪二元論では割り切れない、人間の複雑な心理描写にあります。文章Ⅰのもののけ(女君)の動機が比較的ストレートな「嫉妬」であったのに対し、文章Ⅱではより屈折し、文学的に成熟した「愛憎」が描かれています。この二つの「もののけ」の対比を意識することも、今回の試験を深く味わうための一つの方法でした。

| 項目 | 文章Ⅰ『在明の別れ』 | 文章Ⅱ『源氏物語』 |

|---|---|---|

| 取り憑かれる人物 | 大君 | 紫の上 |

| もののけの正体 | 女君(右大臣の妹) | 六条御息所の死霊 |

| もののけの動機 | 左大臣への嫉妬や恨み | 紫の上への嫉妬と光源氏への未練 |

| 周囲の反応 | 父(右大臣)は気づくが夫(左大臣)は気づかない | 光源氏はもののけの正体に気づく |

和歌の解釈は文脈から判断する

大学入試の古文において、和歌の解釈を問う設問は、単なる語彙力や文法知識だけでなく、物語全体の流れを掴む総合的な読解力を測るために頻繁に出題されます。2025年度の共通テストも例外ではなく、文章Ⅰ『在明の別れ』で詠まれる一首の和歌が、物語の核心に迫るための重要な鍵として機能していました。

和歌の設問で最も陥りやすい罠は、三十一文字の言葉だけを単独で解釈しようとすることです。しかし、古文中の和歌は、登場人物の感情が最高潮に達した瞬間に、その心情を凝縮して表現する「心の声」であることがほとんどです。このため、その和歌が「誰によって、どのような状況と心情で詠まれたのか」を、前後の文脈から正確に特定することが、何よりも重要になります。

ここでは、今回の試験問題を具体的なケーススタディとして、和歌を解釈するための普遍的な思考プロセスを解説します。

Step 1:まず和歌そのものの意味を直訳する

最初のステップは、和歌で使われている単語や文法を基に、その言葉が直接的に何を意味しているのかを把握することです。

「さまざまに朝夕こがす胸のうちを いづれのかたにしばし晴るけむ」

この歌を品詞分解し、一つひとつの言葉を解釈すると、「さまざまに(色々な思いで)朝も夕も焦がしている(=激しく思い悩んでいる)この胸の内を、いったいどの方向に向けて(=どうすれば)、少しの間でも晴らすことができるだろうか、いや、できはしない」といった意味になります。ここから読み取れるのは、「逃れようのない、激しい苦悩」という歌の主題です。

Step 2:和歌の作者(詠み手)を特定する

次に、そしてこれが最も重要なステップですが、「この激しい苦悩を感じているのは一体誰なのか」を特定します。病床にいる大君本人だと考えるのは早計です。

ここで、和歌の直前に書かれている叙述に注目します。そこには、「いささかその人にもあらず、違ふべくもあらぬを」(少しも(大君)本人ではなく、かといって(妹の女君と)間違うはずもない様子だ)とあります。これは、大君の身体を借りて、別人格が表出していることを示す決定的な証拠です。さらに、前述の通り、リード文には「(右大臣の妹である)女君は、苦悩を深めていた」という伏線が張られていました。これらの情報を統合すると、この和歌の詠み手が、大君に取り憑いたもののけ、すなわち「女君」であることが論理的に導き出されます。

文脈の無視は致命傷に

和歌の詠み手を特定する作業を怠ると、解釈の方向性が全く異なってしまいます。例えば、詠み手を大君本人と誤解すれば、「病気の苦しさ」を詠んだ歌だと解釈してしまいますが、正しくはもののけ(女君)の「嫉妬や恨みの苦しさ」を詠んだ歌です。この違いが、設問の正誤に直結します。

Step 3:文脈と和歌の意味を統合し、心情を確定する

詠み手がもののけ(女君)であると確定した上で、改めて和歌の意味を考えると、その深層心理が鮮明に浮かび上がってきます。

彼女が「胸をこがす」原因は、病苦ではありません。かつての恋人であった左大臣が、自分の姉である大君と結ばれ、幸せに暮らしていることへの激しい嫉妬と断ち切れない恨みです。そして、「いづれのかたに晴るけむ(どうすればこの苦しみを晴らせるだろうか)」という嘆きは、恋敵である大君に取り憑くという行動をとってさえも、全く心の安らぎが得られないという、救いのない絶望感を表しています。この和歌は、女君というキャラクターが単なる悪霊ではなく、自身の情念に囚われた悲劇的な存在であることを、読者に強く印象付ける役割を果たしているのです。

和歌解釈の普遍的プロセス

- 和歌の直訳:まず和歌単体の言葉の意味を正確に把握する。

- 詠み手の特定:和歌の詠み手は誰か、直前の叙述やリード文を手がかりに確定する。

- 文脈との統合:詠み手の状況や心情を踏まえ、和歌に込められた本当の意味を解釈する。

古典文学において、和歌は登場人物の本心が凝縮された「エッセンス」のようなものです。和歌の解釈問題は、文章の表面的な読解だけでなく、登場人物の心の中まで深く潜り込めるかを試す、非常に文学的な設問なのです。

選択肢は丁寧に比較検討する

前述の通り、2025年度の共通テスト古文は比較的取り組みやすい設問が多かったものの、高得点を安定して獲得するためには、最終段階である「選択肢の比較検討」という作業をいかに丁寧に行えるかが決定的な差を生みます。

古文の選択肢問題で求められるのは、正解を一つ「選ぶ」というよりも、「なぜ他の選択肢が誤りなのかを、本文を根拠に証明する」という、より積極的で論理的な姿勢です。この「消去法」こそ、ケアレスミスを防ぎ、正解への確度を極限まで高めるための最重要スキルとなります。

出題者は、受験生を惑わせるために、一見すると正しく見える、しかし部分的に巧妙な誤りを含む選択肢を作成します。ここでは、共通テストで頻出する「誤りの選択肢」の典型的なパターンを分類し、その見抜き方を解説します。

タイプ1:要素のすり替え・混同

このパターンは、本文に登場する要素を巧みに入れ替えたり、関係性を逆にしたりすることで誤りを作り出す、最も古典的かつ頻出の引っかけです。

- 主語・目的語のすり替え:今回の試験で言えば、文章Ⅰで大君の異変に「気づいたのは父・右大臣」で、「気づかなかったのは夫・左大臣」でした。これを逆にして「左大臣は気づいたが、右大臣は気づかなかった」とする選択肢は、非常に作られやすい典型例です。登場人物の行動や心情が誰のものであるかを、常に正確に特定する意識が求められます。

- 原因と結果の混同:例えば、「Aが原因で、Bという結果(心情)になった」という本文の記述に対し、「Bという結果(心情)になったが、その原因はCであった」のように、原因部分を別のものにすり替えるパターンです。結果は合っていても、その理由付けが本文と異なる選択肢は誤りです。

タイプ2:過剰な解釈・本文からの逸脱

このパターンは、本文には書かれていない内容を、あたかも事実であるかのように付け加えたり、逆に本文の記述を不当に拡大・縮小解釈したりするものです。

- 書かれていない心情の断定:本文に「涙を流した」としか書かれていないのに、「絶望して、声を上げて泣いた」のように、本文から読み取れる範囲を超えて、過度に感情を断定する選択肢は危険です。あくまで本文に記述されている事実の範囲内で判断しなくてはなりません。

- 「言い過ぎ」または「限定しすぎ」:「常に~だった」「全く~ない」「~だけである」といった、断定的・限定的な副詞や助詞を含む選択肢には特に注意が必要です。本文の表現がもっと穏やかである場合、これらの選択肢は「言い過ぎ」として誤りになることが多くあります。

タイプ3:単語・文法の誤解釈

前述の問1や問2の内容とも関連しますが、特定の単語や文法表現の誤った解釈を前提として作られた選択肢です。例えば、古今異義語である「ののしる」を現代語の「罵る」の意味で解釈させ、「登場人物が悪口を言った」とする選択肢などがこれに該当します。基礎知識の正確さが、ここでも選択肢の正誤判断に直結します。

確実な消去法の実践手順

- 選択肢の文章を、意味の区切りごとに細かく分解する。

- 分解した各部分が、本文のどの記述に対応するのかを一つひとつ照合する。

- 本文に根拠がない、あるいは本文の記述と矛盾する箇所を一つでも見つけたら、その選択肢は誤りと判断する。

- 最後まで矛盾点が見つからなかった選択肢が、正解となる。

鉄則:本文至上主義と「思い込み」の排除

特に『源氏物語』のような著名な作品が出題されると、「あらすじを知っているから、こうに違いない」という自分の事前知識(思い込み)で選択肢を判断してしまうことがあります。しかし、これは最も危険な罠です。

大学入試で問われているのは、あくまで「問題として提示された本文を、いかに正確に読解できるか」という能力です。あなたの知識を試す試験ではありません。たとえ自分の記憶と異なる展開が書かれていても、解答の根拠は100%、目の前にある本文の記述に置かなければなりません。

選択肢を検討する際には、問題用紙の選択肢に直接ペンで書き込むことをお勧めします。「ここの主語が違う」「この理由は書かれていない」というように、間違いの根拠を具体的にメモしながら消去していくと、思考が整理され、見直しも容易になりますよ。

正答へ導く基礎知識の重要性

ここまで、設問ごとの具体的なアプローチやテクニックを解説してきました。しかし、これら全ての戦術を支える最も重要な土台は、言うまでもなく「古文単語」「古典文法」といった基礎知識の盤石な定着です。古文の学習を家づくりに例えるならば、読解テクニックは美しい内装や家具に過ぎません。土台となる基礎や柱が脆弱であれば、どんなに優れたテクニックを学んでも、その家は砂上の楼閣のようにもろく崩れ去ってしまいます。

2025年度の共通テストは、小手先のテクニックではなく、地道な学習によって培われた本物の基礎力を持つ受験生が、着実に得点を重ねられるように設計されていました。単語の意味が分からなければ文章は正しく読めず、敬語の知識がなければ登場人物の関係性を見誤ります。正答へ至る全ての道は、この基礎知識という揺るぎない土台から始まっているのです。

ここでは、その「基礎知識」とは具体的に何を指すのか、古文という家を支える「三本の柱」として整理し、その重要性を掘り下げていきます。

家づくりに例える古文学習

古文の読解力を一つの家と考えるならば、その構造は以下のように例えられます。

- 【土台・柱】基礎知識(語彙・文法・常識):家の構造そのもの。これがなければ家は建ちません。

- 【設計・施工】読解テクニック:土台や柱を効率よく、正確に組み上げるための技術。

- 【家】総合的な読解力:完成した、快適で頑丈な家。

土台がしっかりして初めて、テクニックという設計図が活きてくるのです。

第一の柱:語彙力

古文単語は、家を構成する「レンガや木材」そのものです。一つひとつの単語を知らなければ、文章という構造物は成り立ちません。問1で直接的に問われることはもちろん、文章全体の解像度を決定づける要素でもあります。語彙力が不足していると、物語全体がぼんやりとした霧のかかった風景のようにしか見えません。しかし、豊かな語彙力があれば、登場人物の表情や情景が、まるでフルHD映像のように鮮明に立ち上がってきます。目指すべきは、単語を見て意味を思い出すレベルではなく、見た瞬間に意味が反射的に浮かび上がる「瞬発力」です。

第二の柱:文法力

文法は、家の骨格を決定づける「設計図や柱」の役割を果たします。特に重要なのは「助動詞」「助詞」「敬語」の三つです。

- 助動詞:「けり(~たそうだ・~たことよ)」「らむ(今ごろ~ているだろう)」「べし(~べきだ・~だろう)」など、助動詞は文のニュアンス(過去・推量・意志など)を決定づけます。これを正しく解釈できなければ、筆者の主張や登場人物の心情を正反対に捉えてしまう危険性すらあります。

- 助詞:「の(が)」「を(が)」「だに(~さえ)」といった助詞は、文の構造、特に主語や目的語を特定する上で不可欠です。文の構造を正確に把握するための、重要な目印となります。

- 敬語:前述の通り、敬語は登場人物の人間関係や社会的地位を示す「身分相関図」です。誰が誰に敬意を払っているのかを理解することは、物語の力関係を理解することに直結します。

第三の柱:古文常識

これは、家が建てられる「土地の文化や風習」にあたります。しばしば軽視されがちですが、読解の深みを左右する非常に重要な要素です。

例えば、「なぜ登場人物は病気になると、すぐに『もののけ』の仕業だと考えるのか」「なぜ男女は直接顔を合わせず、和歌のやり取りで愛情を確かめ合うのか」「なぜ高貴な人物が、現代の感覚では些細なことで『出家』を決意するのか」といった疑問は、当時の価値観や社会制度、宗教観といった「古文常識」を知ることで初めて理解できます。この背景知識がなければ、登場人物の行動を現代人の感覚で誤って判断してしまい、物語の核心からずれてしまいます。

テクニックの学習に惹かれる気持ちはよく分かります。しかし、急がば回れ。まずは単語帳と文法問題集をそれぞれ一冊選び、その一冊がボロボロになるまで繰り返す。この地道で誠実な努力こそが、最終的に最も確実で、最も大きな成果をもたらしてくれるのです。

来年に向けた対策と勉強法

2025年度共通テストの分析を踏まえ、これから受験を迎える皆さんが確実な得点力を身につけるための、具体的かつ効果的な対策と勉強法を提案します。

目標は、単に知識を詰め込むことではありません。インプットした知識を、試験本番で自在に引き出し、得点に結びつけるための「学習サイクル」を確立することです。この学習サイクルは、大きく分けて三つのフェーズで構成されます。

フェーズ1:基礎徹底期(~夏休み)

この時期の目標は、古文読解の土台となる知識を完璧に、そして「高速で」引き出せるレベルまで引き上げることです。前述の通り、語彙力と文法力は全ての基本となります。

- 語彙力の高速化:まず、自分に合った単語帳を一冊だけ選び、それを徹底的に繰り返します。複数の教材に手を出すのは非効率です。目標は「一つの単語を見たら、1秒以内に中心的な意味が浮かぶ」状態です。単語カードやアプリなどを活用し、毎日少しずつでも触れる習慣をつけましょう。

- 文法力のシステム化:文法、特に助動詞と敬語は、単なる暗記ではなく、一つのシステムとして理解することが重要です。助動詞であれば、活用・接続・意味をセットで、何度も声に出したり書いたりして身体に染み込ませます。敬語も、種類と敬意の方向を常に意識しながら、問題演習を通じてその働きを体感的に学んでください。

フェーズ2:実践演習期(秋~冬)

基礎知識が固まったら、次はその知識を使って実際に問題を解く演習に移ります。ここでは、「量」と「質」の両方が重要になります。

演習の「質」を高めるための復習法

問題を解きっぱなしにする「やりっぱなし」が最も非効率な学習法です。一問を解いたら、必ず以下の視点で徹底的に復習してください。

- その設問の正解の根拠は、本文のどの部分にあったか?

- 不正解の選択肢は、なぜ、どのように誤っているのか?(主語のすり替え、過剰な解釈など、誤りのパターンを分析する)

- 本文中で分からなかった単語や文法事項は何か?(すぐに単語帳や文法書で確認し、印をつける)

- 文章全体の主題や、登場人物の相関関係を自分の言葉で説明できるか?

演習教材としては、まず共通テストの過去問(複数テクスト形式に慣れるため)や、センター試験の過去問(良質な標準問題の宝庫)が最適です。様々な時代(平安、鎌倉など)やジャンル(物語、日記、説話など)の文章に触れることで、どんな文章が出ても動じない対応力を養います。この段階から、必ず時間を計り、本番同様の緊張感を持って取り組むことを心がけましょう。

「やりっぱなし」の危険性

ただ多くの問題を解くだけでは、自分の弱点は改善されません。むしろ、誤った解き方が定着してしまう危険すらあります。一問の復習に、解く時間の2倍から3倍の時間をかけるくらいの意識が、着実な実力向上に繋がります。

フェーズ3:戦術洗練期(直前期)

最後の仕上げの段階では、これまで培ってきた知識と読解力を、本番で最大限発揮するための「戦術」を磨き上げます。

- 時間配分の最適化:国語全体(現代文・古文・漢文)を通して、自分が最も得点しやすい問題の解答順序を確立します。古文から解くのか、漢文から解くのか、自分なりの最適なルーティンを見つけましょう。

- 典型テーマのストック:古典文学には、繰り返し現れる「典型的なテーマ」が存在します。例えば、「恋愛と結婚」「出家と無常観」「もののけと怨霊」「栄枯盛衰」などです。これらのテーマに触れるたびに、「あの物語と同じパターンだ」と意識することで、初見の文章でも話の展開を予測しやすくなります。

古文の学習は、一朝一夕には成果が出にくいかもしれません。しかし、正しい方法でコツコツと努力を続ければ、必ず力はついてきます。今日覚えた一つの単語、理解できた一つの文法が、未来の合格を支える礎となるのです。自分を信じて、学習を続けていってください。

総括:共通テスト 2025 古文 解説のまとめ

最後に、本記事で解説した2025年度共通テスト古文の要点をまとめます。来年度以降の学習の指針として活用してください。

- 2025年の古文は前年比でやや易化傾向にあった

- 選択肢が4つになり受験生の負担は軽減された

- 時間配分は20分前後が目安となる

- 出題は『在明の別れ』と『源氏物語』の複数テクスト形式

- 問1は重要古文単語の知識で即答が可能だった

- 問2の敬語問題は種類の識別が解答の鍵を握った

- 尊敬語・謙譲語・丁寧語の区別は必須の知識

- 問3の会話文は本文読解の大きなヒントとして機能する

- 人物関係図やリード文の丁寧な確認が読解を助ける

- 和歌の解釈は和歌そのものではなく前後の文脈が重要

- 有名な作品でも思い込みで解かず本文を根拠にする

- 基礎的な単語と文法の知識が何よりも大切

- 今後の対策は基礎知識の徹底と時間配分の訓練が中心となる

- 多様な文章に触れ典型的な物語のパターンを掴むことも有効

- 丁寧に準備すれば必ず得点できる良質な試験だった