ゼロから始める古典(古文)勉強法:大学受験でライバルに差をつけろ!

大学受験において、古典(古文)の対策は多くの受験生が頭を悩ませるポイントです。

「古典 勉強法 大学受験」と検索してこの記事にたどり着いたあなたも、「大学受験で古文はいつから始めればいいのだろう?」「古文知識がゼロからでも間に合うのか、どんな参考書を使えば良いのか?」といった疑問があるのではないでしょうか。

また、「効果的な古典の勉強法とかあるの? ノートの作り方は?」「共通テストに向けて何をすべき?」など、具体的な学習方法に関する情報を探しているのではないでしょうか。

古典の勉強法は知恵袋などでも様々な質問が見られるように、古文・漢文は苦手意識を持つ人も少なくありません。しかし、正しい勉強法を理解し、計画的に取り組めば、古典は確実に得点力を伸ばせる科目であり、受験全体を有利に進めるための大きな武器となり得ます。

この記事では、なぜ古典学習が重要なのかという基本から、具体的な学習スケジュール、基礎となる単語・文法の効率的な覚え方、自分に合った参考書の選び方、そして読解力や解答力を高めるための実践的な演習方法、さらには共通テストや難関大学の個別試験対策まで、大学受験で成功するための古典の勉強法を網羅的に解説します。ぜひ、この記事を参考にして、古典を得点源に変えていきましょう

- 大学受験における古典学習の重要性と適切な開始時期

- 古文単語や文法など基礎知識の効果的な習得方法

- 読解力を高めるための実践的な演習と過去問活用法

- 共通テストや志望校別個別試験に向けた具体的な対策

大学受験で差がつく古典(古文)の勉強法

大学受験において、古典(古文・漢文)は多くの受験生が対策に悩む科目かもしれません。しかし、正しい勉強法を知り、計画的に学習を進めることで、安定した得点源にすることが可能です。

この記事では、なぜ大学受験で古典の勉強が必要なのか、いつからどのように学習を始めるべきか、そして基礎固めから実践的な読解力向上、さらには共通テストや難関大対策まで、大学受験で差をつけるための古典の勉強法を詳しく解説します。

効果的なノート術や参考書の選び方にも触れていきますので、ぜひ参考にしてください。

なぜ大学受験で古典の勉強が必要?

大学受験において古典の学習が重要な理由は、主にその配点の高さと、対策の有無による得点差の大きさ、そして国語全体の読解力の基礎となる点にあります。

まず、大学入学共通テストを例にとると、国語(200点満点)のうち古文・漢文で合計90点、実に半分を占めます(古文45点、漢文45点)。これは無視できない大きな配点です。特に難関大学を目指す場合、この古典分野で安定して得点できるかどうかは、合否に直結すると言っても過言ではありません。

加えて、古典は学習した成果が得点に反映されやすい科目でもあります。基礎的な単語や文法、古典常識をしっかり身につければ、一定の得点が見込めるようになります。

逆に言えば、対策を怠ると、他の受験生と大きく差がついてしまう可能性があるのです。文系はもちろん、理系の受験生にとっても、共通テストで国語全体の点数を確保するためには、古典の攻略がカギとなります。

「理系だから古典は捨てる」という戦略は、総合得点を考えると得策とは言えないでしょう。基礎を押さえれば6~7割の得点も十分可能です。

さらに、古典の学習を通して身につく読解力や背景知識への理解力は、現代文の読解や小論文など、他の科目にも良い影響を与えます。

日本の文化や歴史、思想の根幹に触れることは、知識や教養を深め、多角的な視点を養う上でも非常に有意義です。これらの理由から、大学受験において古典の勉強は必要不可欠と言えるでしょう。

大学受験で古文はいつから始めるべき?

大学受験の古文対策は、可能な限り早い段階、具体的には高校1年生や2年生のうちから基礎固めを始めるのが理想的です。

早期に始めることのメリットは、高校3年生になったときに、より応用的な演習や志望校の過去問対策に十分な時間を充てられる点にあります。

高校のカリキュラムは、多くの場合、高1・高2で古文の基礎(単語、文法など)を学びます。この時期に学校の授業や定期テスト対策を最大限に活用し、基礎知識を着実に身につけておくことが重要です。特に、高1のうちに古文単語の見出し語や助動詞の活用・意味を、高2のうちに単語の派生語や助詞・敬語の用法をマスターしておくと、高3での学習がスムーズに進みます。

特に理系志望の学生にとっては、高3になると理数科目に多くの学習時間を割く必要が出てきます。そのため、比較的余裕のある高1・高2のうちに、古文の基礎を固めておくことで、受験戦略全体で有利になります。

もちろん、部活動などで忙しく、高3から本格的に古文の勉強を始めるというケースもあるでしょう。その場合でも諦める必要はありませんが、より計画的かつ効率的な学習が求められます。後れを取り戻すためには、基礎知識の習得と並行して、早い段階から問題演習に取り組むなど、工夫が必要になるかもしれません。

いずれにしても、古文の学習は一朝一夕にはいきません。いつから始めるにせよ、焦らず基本から着実に積み上げていく姿勢が大切です。

基礎固め!古文単語と文法の覚え方

古文の学習において、単語と文法の知識は読解の根幹をなすため、非常に重要です。ただし、これらを単なる丸暗記で済ませてしまうと、実際の入試問題で対応できない場面が多く出てきます。重要なのは、それぞれの単語や文法項目が持つ意味やニュアンス、文中での働きを理解し、「使える知識」として習得することです。

古文単語を覚える際には、一つの単語が複数の意味を持つ「多義語」が多い点に注意が必要です。例えば「あはれなり」は、「趣深い」だけでなく、文脈によって「しみじみとかわいい」「美しい」「かわいそう」など様々な意味合いで使われます。

単に訳語を暗記するだけでなく、例文の中でどのように使われているかを確認し、単語の持つコアなイメージや語源を理解すると、文脈に応じた意味を推測しやすくなります。イラストや語呂合わせが豊富な単語帳を活用するのも効果的でしょう。

文法に関しても、活用や接続、意味を覚えるだけでは不十分です。例えば、助動詞「ぬ」が文末にある場合、それが完了なのか打消なのかを正しく判断するには、文脈や接続の知識が不可欠です。

また、助動詞「む」のように多くの意味を持つものは、全ての意味を覚えた上で、文脈から最も適切な意味を判断する力が求められます。文法学習では、参考書で理屈を理解した後、問題集などで実際に文中での使われ方を確認しながら知識を定着させていくことが大切です。

単語も文法も、ただ覚えるだけでなく、演習を通じて知識の使い方を学び、読解の中で自然に活用できるようになるまで反復練習を重ねることが、確かな基礎力を築く鍵となります。

古文をゼロから学ぶおすすめ参考書の選び方

古文の学習をゼロから始める、あるいは基礎からやり直したいと考える場合、自分に合った参考書を選ぶことが学習効率を大きく左右します。闇雲に手を出すのではなく、目的とレベルに応じて適切な教材を選ぶことが重要です。

参考書選びのポイントは、まず「単語」「文法」「読解」「常識」など、どの分野を強化したいのかを明確にすることです。

- 古文単語帳:

- タイプ: イラストや語源解説が豊富でイメージしやすいもの、語呂合わせで楽しく覚えられるもの、シンプルなレイアウトで効率重視のものなど様々です。自分が覚えやすいと感じる形式を選びましょう。

- 収録語数: まずは共通テストレベルに対応できる300語程度のものから始め、必要に応じて難関大向けの600語レベルのものに進むのが一般的です。

- 注意点: 例文がしっかり載っているか、派生語や関連語にも触れられているかなども確認すると良いでしょう。

- おすすめ単語帳

- 古典文法書:

- タイプ: 講義形式で丁寧に解説してくれる「講義系参考書」と、問題を解きながら知識を定着させる「問題集(ドリル)」があります。まずは講義系で理解を深め、問題集でアウトプットするのがおすすめです。

- レベル: 「基礎編」「標準編」「実戦編」などレベル分けされていることが多いので、現在の自分の学力に合わせて選びましょう。基礎が不安なら、易しい解説のものから始めるのが無難です。

- 注意点: 解説が丁寧か、練習問題の量は十分か、識別などの重要ポイントが分かりやすくまとめられているかを確認しましょう。

- 読解入門書・問題集:

- 文法の基礎が固まったら、読解の練習に入ります。最初は、読解の基本的な考え方(主語の補い方など)を解説してくれる入門書から始め、徐々に易しいレベルの問題集へと進むのが良いでしょう。

- おすすめ読解入門書

- おすすめ問題集

参考書を選ぶ際は、レビューや評判も参考にしつつ、可能であれば実際に書店で手に取り、レイアウトや解説の雰囲気を確認することをおすすめします。また、一度選んだ参考書は、他のものに目移りせず、まずは一冊を完璧にやり遂げることを目指しましょう。

効果的な古典の勉強法:ノート術はある?

古文の学習効果を高める上で、ノートの取り方を工夫することは非常に有効です。ただ板書を書き写すだけでなく、予習から授業、復習までを一貫して活用できるノートを作成することで、知識の定着を格段に向上させることができます。

おすすめの方法の一つは、見開き2ページを使って情報を整理するノート術です。

- 左ページ(予習段階):

- 本文: 授業で扱う古文の本文を、行間を広めにとって丁寧に書き写します。ボールペンなど、後で消せない筆記具を使うと良いでしょう。

- 不明単語: 本文を読みながら分からなかった単語や重要そうな単語を抜き出し、辞書で調べた意味をリストアップしておきます。

- 現代語訳: 可能な範囲で、自力で現代語訳に挑戦してみます。この部分は後で修正・比較するため、鉛筆で書いておくのがおすすめです。

- 右ページ(授業・復習段階):

- 本文への書き込み: 授業を聞きながら、先生が解説した単語の意味、文法事項(品詞分解、助動詞の意味・活用など)、敬語、背景知識などを、左ページの本文の該当箇所に赤ペンなどで書き込んでいきます。

- 正しい現代語訳: 授業で示された正しい現代語訳を、左ページの自分の訳と比較しながら書き留めます。訳し方のポイントなどもメモしておくと良いでしょう。

- 板書・補足: 先生が板書した内容や、口頭での重要な補足説明などをメモします。

このノート術のメリットは、予習での自分の理解度と、授業で得た正確な知識を視覚的に比較・確認できる点にあります。どこを理解できていなかったのか、どのような知識が不足していたのかが一目瞭然となり、効率的な復習が可能になります。もちろん、上下にしてもよいです。

ただし、注意点として、ノートをきれいに作ること自体が目的にならないようにしましょう。あくまで学習内容の理解と定着を助けるためのツールとして、自分にとって分かりやすく、復習しやすい形を目指すことが大切です。

古典の勉強法:大学受験に向けた実践編

古文の基礎となる単語や文法の知識を身につけたら、次はいよいよ実践的な読解力の養成へとステップアップします。

ここでは、単に文章を読むだけでなく、当時の文化背景である「古典常識」や作品知識を理解すること、文構造を正確に捉える「品詞分解」と「現代語訳」の技術、そして入試本番で力を発揮するための「長文演習」や「過去問活用法」について解説します。

共通テストや志望校別の対策も視野に入れ、合格に必要な実践力を効果的に高めていきましょう。

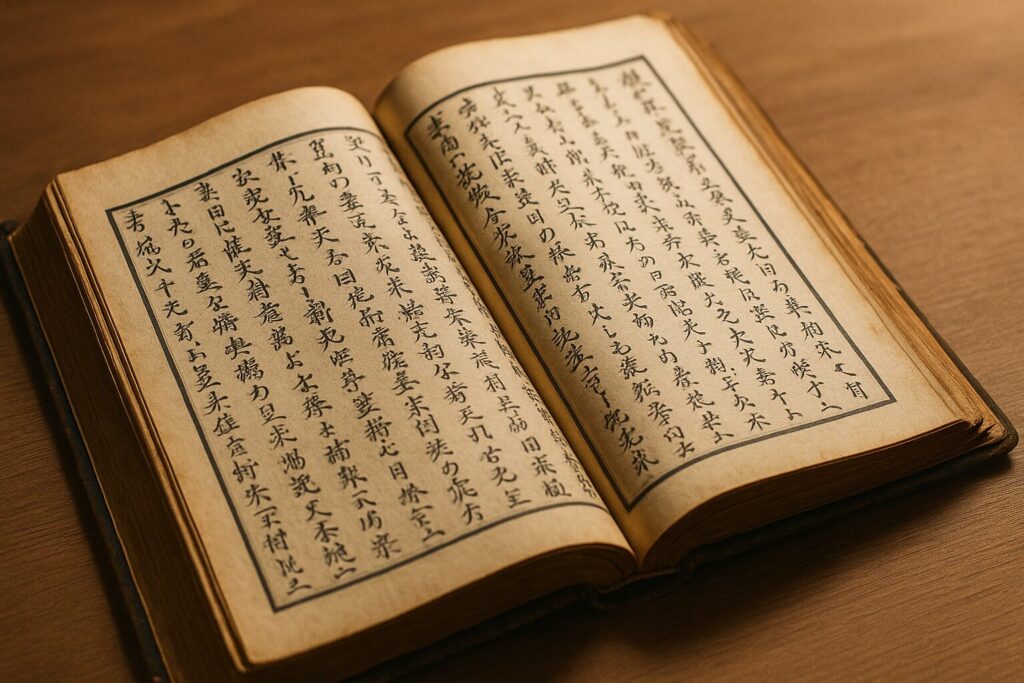

古典常識と主要作品をインプット!

古文の読解力をさらに深めるためには、単語や文法の知識に加えて、「古典常識」と「主要な作品・作者」についての知識を身につけることが非常に重要です。これらは、文章の背景を理解し、登場人物の行動や心情を正確に読み取るための鍵となります。

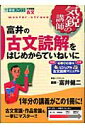

古典常識とは、平安時代や鎌倉時代など、その作品が書かれた当時の人々にとっては当たり前だった価値観、生活習慣、社会制度、暦、信仰などを指します。

例えば、『源氏物語』の冒頭を読む際、「女御」「更衣」が天皇の妻の身分を表すことや、当時の「一夫多妻制」「通い婚」といった婚姻制度を知っているかどうかで、物語の理解度は大きく変わってきます。

現代の私たちには馴染みのないこれらの常識は、本文中で詳しく説明されないことも多いため、知識として持っておくことで、よりスムーズな読解が可能になります。特に難関大学の入試では、リード文や注釈が少ない場合もあり、古典常識が読解の助けとなる場面が多くあります。

また、主要な文学作品とその作者について知っておくことも大切です。『蜻蛉日記』の作者・藤原道綱母が夫・兼家との関係に悩む貴族女性であったことや、『枕草子』の作者・清少納言が中宮定子に仕え、その才気煥発な視点で宮廷生活を描いたことなどを知っていれば、作品に込められた作者の心情や視点をより深く理解できます。これらの知識は、文学史問題として直接問われることもあります。

古典常識や作品・作者の知識は、専用の参考書を活用したり、読解演習の中で触れた際に意識的にメモしたりすることで、効率的にインプットしていくと良いでしょう。

品詞分解と正確な現代語訳のコツ

古文を正確に読み解く上で、文の構造を細かく分析する「品詞分解」と、それを基に自然な日本語に置き換える「現代語訳」のスキルは欠かせません。

これらは特に、国公立大学の二次試験などで出題される記述問題において、得点を左右する重要な要素となります。

品詞分解とは、古文の一文を単語単位に区切り、それぞれの品詞(名詞、動詞、助詞、助動詞など)や活用形、意味などを明らかにすることです。

例えば、「秋は来ぬ」という一文。「来」はカ行変格活用動詞「来(く)」の連用形、「ぬ」は完了の助動詞「ぬ」の終止形であると分解できれば、「秋が来た」と正しく解釈できます。

もし「ぬ」を打消の助動詞「ず」の連体形と誤解すると、「秋は来ない」という全く逆の意味になってしまいます。

このように、特に助動詞や助詞の識別は、文全体の意味を正確に捉えるために不可欠です。学校の授業で先生が行う品詞分解を手本にし、自らも練習を重ねることで、文法知識の定着と応用力を養うことができます。

正確な現代語訳を行うコツは、まず品詞分解を丁寧に行い、一語一語の意味や文法的な働きを忠実に反映させることです。

主語や目的語、敬語の種類(尊敬・謙譲・丁寧)にも注意し、誰が誰に対して行っている動作なのかを明確にしながら訳出します。基本は直訳ですが、古文特有の表現や言い回しをそのまま訳すと不自然になる場合は、文脈に即して自然な日本語になるよう調整することも必要です。

ただし、意訳に走りすぎて元の文の意味から逸脱しないよう注意が必要です。

品詞分解も現代語訳も、最初は時間がかかるかもしれませんが、演習を重ねるうちに、より早く正確に行えるようになります。地道な練習が読解力向上の鍵です。

読解力UP!長文演習と過去問活用法

古文の基礎知識(単語、文法、古典常識)が身についてきたら、次は長文読解の演習を通じて、総合的な読解力と解答力を高めていく段階です。

特に大学入試では、限られた時間内に長い文章を読みこなし、設問に的確に答える力が求められます。そのために、長文問題集と過去問の活用が不可欠です。

長文演習に取り組む際は、まず文章全体の流れや主題を掴むことを意識しましょう。

段落ごとの要点をまとめたり、登場人物の関係性や心情の変化を追いかけたりしながら読む練習が有効です。

最初は時間制限を設けず、じっくりと精読することから始め、慣れてきたら徐々に時間を意識して速読・精読を使い分ける練習をします。読み進める中で分からない箇所があっても、すぐには諦めず、前後の文脈から推測する訓練も重要です。

そして、問題を解き終わった後の復習が何よりも大切です。なぜ間違えたのか、どの知識が不足していたのか、本文のどこを根拠に解答すべきだったのかを徹底的に分析し、次に活かすようにしましょう。

過去問演習は、志望校の出題傾向や難易度を知り、本番に向けた実践力を養う上で最も効果的な方法です。

- 高3の早い時期(春~夏前): まずは一度、時間を気にせず解いてみて、どのような形式(選択肢、記述、文学史など)やジャンル(物語、説話、日記など)が出題されるのか、全体像を把握します。

- 夏休み: 再度解いてみて、春からの学習の成果を確認しつつ、自分の苦手分野や弱点を具体的に洗い出します。この分析結果をもとに、夏以降の学習計画を立てます。

- 秋以降: 本番と同じ時間制限を設けて、より実践的な演習を繰り返します。得点にもこだわり、目標点達成のために何が必要かを常に考えながら対策を進めます。共通テスト、私立大学、国公立大学二次試験など、それぞれの形式に特化した対策も行いましょう。

長文演習と過去問活用を通じて、読解力、解答力、そして時間管理能力をバランス良く鍛え上げることが、合格への道を切り拓きます。

共通テスト対策のポイント

大学入学共通テストの古文は、多くの受験生にとって最初の関門であり、ここで確実に得点することが後の個別試験にも繋がります。

共通テストの古文で高得点を狙うためには、特有の問題形式と要求される能力を理解し、的確な対策を講じることが重要です。ポイントは「速読力」と「精読力(選択肢吟味力)」の両立です。

まず、共通テストの古文は、問題文(本文、リード文、設問、選択肢)の総量が非常に多く、試験時間に比して余裕はありません。そのため、内容を素早く正確に把握する「速読力」が不可欠です。

この速読力を支えるのは、盤石な基礎知識(単語、文法、古典常識)です。これらの知識を瞬時に引き出し、活用することで、返り読みを減らし、効率的に読み進めることができます。特に、和歌の解釈や、本文の内容を踏まえた会話文(先生と生徒の対話など)の読解は頻出であり、慣れが必要です。

一方で、速読だけでは高得点は望めません。共通テストの選択肢は巧妙に作られており、本文の内容と照らし合わせて細部まで吟味する「精読力」が求められます。

一見正しそうに見えても、一部分だけが本文の内容と異なっていたり、微妙なニュアンスが違っていたりすることがよくあります。

感覚的に選ぶのではなく、「本文のこの部分を根拠に、この選択肢は正しい/誤りだ」と明確に判断する練習が必要です。選択肢同士を比較し、解釈が分かれている点(「選択肢の傷」)を見つけて、本文と照合するのも有効なテクニックです。

これらの力を養うためには、過去問や共通テスト形式の模試、問題集を活用した実践演習が最も効果的です。時間配分を意識しながら、速読と精読をバランス良く使う訓練を積み重ねましょう。

志望校別!難関大の個別試験対策

共通テスト対策と並行して、あるいは基礎固めがある程度進んだ段階で、志望する大学の個別試験(二次試験)に特化した対策を進める必要があります。難関大学の古文は、それぞれに独自の特徴や傾向があり、それに応じた学習が合格の鍵を握ります。

以下に、主要な難関大学の古文の傾向と対策のポイントをまとめます。

| 大学名 | 主な特徴 | 対策のポイント |

|---|---|---|

| 東京大学 | ・本文の難易度は標準的だが、設問の要求レベルが高い ・リード文・注釈は比較的多い ・単語の多義性、文法の応用力が問われる ・古典常識(特に仏教関連)が重要 ・和歌の解釈問題が頻出 | ・基礎知識(単語・文法・常識)の深い理解 ・正確な現代語訳を作成する記述力 ・和歌の修辞法や背景を踏まえた解釈力の養成 ・過去問での設問分析 |

| 京都大学 | ・全問記述式(現代語訳、内容説明) ・本文の背景や古典常識を踏まえた説明が求められる ・文系は物語・日記、理系は近世の文章や歌論など特有のジャンルも ・記述量が多い割に試験時間が短い | ・高い記述力と表現力 ・古典常識や歴史的背景の深い理解 ・様々なジャンルの文章への対応力(特に理系) ・時間内に要点をまとめて記述するスピード ・過去問での徹底的な記述練習 |

| 早稲田大学 | ・文章量が多く、難易度が高い ・多様なジャンルからの出題(説話、近世文学など) ・リード文・注釈が少ない傾向 ・漢文との融合問題が出題されることがある ・細かい文法知識、語彙力が問われる ・選択肢の吟味が難しい | ・幅広いジャンルの読解経験 ・高度な語彙力と文法知識 ・古典常識・文学史の知識 ・漢文の基礎力 ・選択肢を慎重に吟味する力 ・過去問研究による傾向把握 |

| GMARCH | ・基本~標準レベルの問題が中心 ・選択肢問題がほとんど(一部、短い記述) ・単語、文法、文学史、古典常識などの知識問題が多い ・基礎的な読解力で対応可能な問題が多い ・合格最低点が高くなる傾向がある | ・単語、文法、文学史、古典常識の知識を確実に固める ・基礎~標準レベルの問題集での演習 ・ケアレスミスを防ぐ丁寧さ ・過去問で出題形式に慣れる |

| 慶應義塾大学 | ※多くの学部で国語(古文・漢文)の代わりに小論文が課されるため、個別試験での古文対策は原則不要。 | (小論文対策に注力) |

このように、志望校の過去問を早い段階から分析し、求められる力と自分の現状とのギャップを把握した上で、重点的に取り組むべき課題を明確にすることが重要です。

古典の力を伸ばし合格を掴もう!

ここまで、大学受験における古典の勉強法について、その重要性から具体的な学習ステップ、さらにはテスト対策まで詳しく見てきました。

古典は、一見すると難解で、とっつきにくい科目と感じるかもしれません。しかし、正しいアプローチで学習を進めれば、確実に力を伸ばすことができ、大学受験において大きな武器となり得ます。重要なのは、焦らず基礎から着実に知識を積み重ね、それを読解演習の中で活用していくことです。

単語や文法といった基礎知識を盤石にし、古典常識や作品背景への理解を深め、そして長文読解や過去問演習を通して実践力を養っていく。このプロセスを計画的に、そして継続的に行うことで、共通テストはもちろん、難関大学の個別試験にも対応できる力が身につきます。

古典の学習は、単に受験科目を攻略するというだけでなく、日本の言語や文化、歴史に対する深い理解を得るという側面も持っています。そこで得た知識や思考力は、大学での学びやその後の人生においても、きっとあなたの糧となるはずです。

苦手意識を持っている人も、ぜひこの記事で紹介した勉強法を参考に、今日から一歩を踏み出してみてください。古典を得点源とし、自信を持って大学受験に臨み、そして見事合格を掴み取ることを応援しています!

古典 勉強 法 大学 受験で押さえるべきポイント

記事のポイントを以下にまとめました。参考になったらうれしいです。

- 大学受験において古典は配点が高く、対策の有無で得点差がつきやすい

- 古典学習は国語全体の読解力や教養の基盤となる

- 古文の基礎固めは高1・高2から始めるのが理想的である

- 古文単語は多義語が多く、文脈の中での意味理解が重要だ

- 古典文法は丸暗記ではなく、用法を理解し演習で定着させるべきだ

- 参考書は自身のレベルと目的に合ったものを選び、1冊を極めることが推奨される

- 予習と授業内容を一元化するノート作成は学習効率を高める

- 古典常識や主要作品・作者の知識は読解を助け、直接問われることもある

- 品詞分解は文構造を正確に把握するための基礎技術である

- 正確な現代語訳スキルは記述問題対策にも繋がる

- 長文演習では全体の流れを掴み、解いた後の復習が最も重要だ

- 過去問は志望校の傾向把握と実践力養成に不可欠である

- 共通テストでは速読力と選択肢を吟味する精読力の両方が求められる

- 難関大の個別試験は大学ごとの傾向に合わせた特化対策が必要だ

- 古典学習は基礎から段階的に、計画性を持って継続することが合格への鍵である

古文の勉強、お疲れ様でした!

「よし、やるぞ!」と思っても、「でも、文法をゼロから体系的にやり直すのって、独学だと不安だなぁ…」と感じていませんか?

もし、あなたが「元・古文が苦手」だった先生から、センスに頼らない「論理的な解き方」を学びたいなら…

今、多くの受験生から「神授業」と呼ばれている「スタディサプリ 古文」を、私が徹底的に分析した記事がきっと役立つはずです。

なぜ岡本先生の授業がそこまで支持されるのか、ゼロから始める具体的な受講順番まで詳しく解説しています。

古文を「苦手」から「得意」に変える、その具体的な方法に興味がある方は、ぜひ覗いてみてくださいね。

→ 関連記事:スタディサプリ古文が神授業と言われる理由|ゼロから始める最適ルートも解説

この記事を読んで、古文の理解がまた一つ深まりましたね。

でも、古文は「単語」「文法」「読解」「常識」など、全ての知識が有機的につながって初めて高得点が取れる科目です。

「次はどこを勉強すればいいの?」

「苦手なあの分野、どうやって対策しよう?」

そんな迷子にならないよう、ミチプラス内の古文記事を「勉強する順番」に整理した「完全攻略マップ」を作成しました。

辞書代わりにブックマークして、最短ルートで志望校合格を目指しましょう!