古文の敬語の見分け方を完全攻略!基本から応用まで

古文の学習で多くの人がつまずく「敬語」。敬語一覧の表を眺めても、なぜか覚えられないし、いざ問題で向き合うと混乱してしまう…そんな経験はありませんか?

実は、古文の敬語の見分け方には明確なコツがあります。この記事では、敬語を覚えるべき理由から、誰から誰へという敬意の方向を正確に見抜く方法まで、徹底的に解説します。ユニークな覚え方としてサザエさんを例に出しつつ、苦手意識を克服していきましょう。

敬語の基本から学ぶ古文の敬語の見分け方

尊敬語は動作をする人への敬意

古文の敬語を理解するための、まさに最初の扉となるのが尊敬語です。少し難しく聞こえるかもしれませんが、その役割は非常にシンプルです。尊敬語とは、文章中で「何かの動作をする人物(=動作主)」そのものを直接高めることで、深い敬意を示す言葉なのです。この基本をしっかりと掴むことが、複雑に見える古文の世界を読み解くための第一歩となります。

現代語の「~なさる」「お~になる」といった表現をイメージしていただくと、その働きが分かりやすいでしょう。古文が書かれた時代は、身分や立場が非常に重んじられていました。そのため、誰が行動したかによって、言葉遣いを厳格に変える必要があったのです。尊敬語は、そうした文化的背景から生まれた、相手への敬意を形にするための重要なルールでした。

つまり、尊敬語が使われているのを見つけたら、「あ、この動作をしているのは身分の高い、敬意を払うべき人物なのだな」と即座に判断できるわけです。これが、古文読解において非常に強力な武器になりますよ。

例えば、非常に簡素な「帝、言ふ。」(帝が、言う。)という一文があったとします。このままでは、帝という最高身分の人物への敬意が全く表現されていません。そこで尊敬語を用いると、「帝、のたまふ。」(帝が、おっしゃる。)という形に変わります。この「のたまふ」という一語によって、「言う」という動作の主である「帝」に対して、文章の書き手(作者)が最大限の敬意を払っていることが示されます。

尊敬語は「主語」を見つける最大のヒント

古文が難しい理由の一つに、主語が頻繁に省略される点が挙げられます。しかし、尊敬語を理解していれば、この問題を解決する大きな助けとなります。なぜなら、尊敬語が使われていれば、その動作の主語は身分の高い人物に限定されるからです。

例を挙げてみましょう。

( )、笛をお吹かせになった。

もしこのように主語が省略されていても、動詞に尊敬語が使われていれば、( )に入るのは帝や大臣といった高貴な人物だと推測がつきます。逆に、尊敬語が使われていなければ、身分の低い人物の行動だと判断できるのです。このように、尊敬語は物語の登場人物を特定し、人間関係を正確に把握するための羅針盤のような役割を果たします。

代表的な尊敬語の動詞

まずは、以下の頻出する尊敬語を覚えることから始めましょう。これらを知っているだけで、読解のスピードと正確さが格段に向上します。

| 元の動詞 | 尊敬語 | 意味 |

|---|---|---|

| 言ふ | のたまふ、おほす | おっしゃる |

| 見る | 御覧ず(ごらんず) | ご覧になる |

| 行く、来、あり、居り | おはす、おはします | いらっしゃる |

| 与ふ | 給ふ(たまふ) | お与えになる |

| 寝(ぬ) | おほとのごもる | おやすみになる |

| 着る | めす | お召しになる |

注意点:動詞だけではない尊敬語

尊敬語は、上記のような特定の単語だけではありません。尊敬の意味を持つ助動詞「る・らる」や「す・さす・しむ」、また尊敬の補助動詞「給ふ」が動詞に付くことでも、尊敬の意味を表します。これらは後の項目で詳しく解説しますが、「尊敬を表す方法は一つではない」という点を、頭の片隅に置いておいてください。

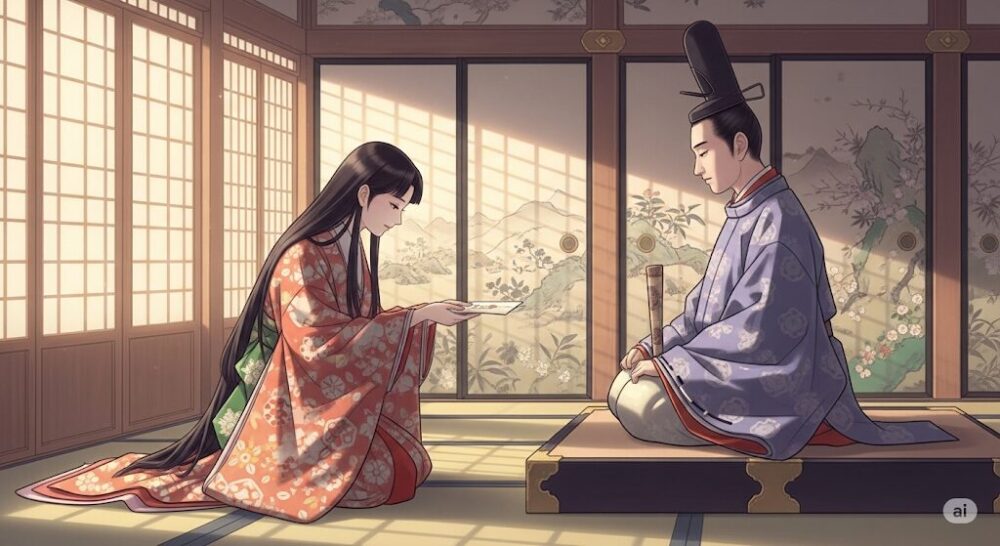

謙譲語は動作を受ける人への敬意

前述の通り、尊敬語が動作主を高める敬語である一方、それと対をなすのが謙譲語です。この二つはセットで語られることが多いですが、敬意を向ける方向、つまりベクトルが全く逆であると理解することが極めて重要になります。謙譲語は、動作をする人(動作主)から、その動作が向けられる相手、すなわち「動作の受け手」に対して敬意を示すために使われる言葉なのです。

その方法は、動作主自身のことを一歩引いてへりくだって表現することにより、結果として動作の受け手となる相手方を相対的に高める、という間接的なアプローチを取ります。これは現代の私たちが使う丁寧な言葉遣いにも通じる考え方です。

例えば、ビジネスメールで上司からの資料に対し「見ました」ではなく「拝見いたしました」と返信しますよね。この「拝見」は、見るという自分の行為をへりくだることで、資料を送ってくれた上司への敬意を表しています。古文の謙譲語も、これと全く同じ心の働きに基づいていると考えると、すんなり理解できるでしょう。

古文の具体的な例で見てみましょう。「中納言、姫君に手紙を渡す。」という状況があったとします。これを謙譲語を使って表現すると、「中納言、姫君に御文をたてまつる。」(中納言が、姫君にお手紙を差し上げる。)となります。この文で使われている謙譲語「たてまつる」が敬意を向けている対象は誰でしょうか。

手紙を渡すという動作をしているのは「中納言(動作主)」ですが、敬意は中納言には向かっていません。もし中納言への敬意を表すのであれば、尊敬語が使われるはずです。ここでは、手紙という動作を受け取っている「姫君(動作の受け手)」に対して、作者が敬意を払っていることを示しているのです。

文の構造から理解する謙譲語

尊敬語と謙譲語の違いを文法的な視点から捉えると、さらに理解が明確になります。

- 尊敬語 → 主に文の「主語」を高める。

- 謙譲語 → 主に文の「目的語(~を)」や「補語(~に)」を高める。

先ほどの「中納言、姫君に御文をたてまつる。」の例で言えば、謙譲語「たてまつる」は、補語である「姫君に」対する敬意を表しています。このように、文のどの成分に対して敬意が払われているかを意識すると、機械的に二つを区別しやすくなります。

代表的な謙譲語の動詞

謙譲語も、まずは頻出する基本単語を覚えることが大切です。以下の動詞は特に重要なので、意味とセットで確実に記憶しましょう。

| 元の動詞 | 謙譲語 | 意味 |

|---|---|---|

| 言ふ | 申す(まうす)、聞こゆ | 申し上げる |

| 行く、来 | 参る(まゐる)、罷る(まかる) | 参上する、退出する |

| 与ふ | 奉る(たてまつる) | 差し上げる |

| 受く | 給はる(たまはる) | いただく、お受けする |

| 聞く | 承る(うけたまはる) | お聞きする、お受けする |

| 仕ふ | 仕うまつる(つかうまつる) | お仕え申し上げる |

最重要:尊敬語と謙譲語の混同を避けるために

学習者が古文の敬語でつまずく最大の原因は、この尊敬語と謙譲語の混同にあります。しかし、これまで解説した通り、両者の役割は明確に異なります。敬語表現に行き当たったら、一呼吸おいて、「この動作は『誰が』して、『誰に(対して)』行われているのか?」という文の構造を冷静に分析する癖をつけましょう。これを意識するだけで、あなたの敬語に対する見方は劇的に変わり、解答の精度が格段に向上するはずです。

丁寧語は聞き手・読み手への敬意

尊敬語、謙譲語に続き、3種類目の敬語となるのが丁寧語です。これは、前の二つとは敬意を向けるベクトルの性質が根本的に異なります。尊敬語と謙譲語が、話題となっている文章の中の登場人物に対して敬意を示すのに対し、丁寧語は、その文章を読んでいる、あるいは会話を聞いている相手、つまり外にいる聞き手・読み手に対して敬意を示すための言葉なのです。

その役割は、現代私たちが日常的に使う「~です」「~ます」「~ございます」と全く同じと考えて差し支えありません。文章全体を上品で、改まった丁寧な調子に整える効果があります。そのため、尊敬語や謙譲語のように、直接的に登場人物の身分の高低を示すものではなく、むしろ話し手(作者)自身の品格や、聞き手(読者)への配慮を表現するのが主な目的となります。

言わば、尊敬語と謙譲語が物語の中での人間関係を描く「対者敬語」であるのに対し、丁寧語は話し手と聞き手の関係性を良好にするための「対話敬語」と区別できます。この視点を持つと、3つの敬語の役割がすっきりと整理できるでしょう。

丁寧語の代表格としてまず覚えるべきなのは、「侍り(はべり)」と「候ふ(さぶらふ)」の二語です。これらが文中、特に文末に出てきた場合、多くは丁寧語として機能します。例えば、「花、咲き侍り。」とあれば、現代語で「花が咲いています。」と訳します。この文では、話題の中心である「花」には何ら敬意は払われていません。あくまで作者から読者に対して、丁寧な言葉遣いで伝えているだけなのです。

最重要:謙譲語の用法との識別に注意!

ここで非常に重要な注意点があります。「侍り」と「候ふ」は、丁寧語の用法だけでなく、「お仕え申し上げる」という意味の謙譲語としても使われることがあるのです。この二つの用法を見分けることが、丁寧語をマスターする上での最大のポイントになります。

見分け方は、本動詞か補助動詞かで判断します。

- 本動詞

(それ自体で「お仕えする」の意味を持つ)の場合 → 謙譲語

例:「帝に侍りて、~」(帝にお仕え申し上げて、~)

(それ自体で「あります、居ります」など存在の意味を持つ場合→丁寧語

例:「書物が机の上に侍りて~」(書物が机の上にありまして~) - 補助動詞(他の動詞について丁寧な意味を添える)の場合 → 丁寧語

例:「花咲き侍り。」(花が咲いております。)

このように、本動詞は訳出で、補助動詞は直前に別の動詞があるかどうかで判断するのが基本です。この識別ルールは非常に重要なので、必ず覚えておきましょう。

丁寧語は読解にどう活きるか

丁寧語は、尊敬語や謙譲語のように、直接的に主語を特定するヒントになることは少ないです。しかし、文章のニュアンスを深く味わうためには欠かせません。例えば、会話文の中で登場人物が丁寧語を使っていれば、その人物が上品な性格であったり、相手に敬意を払う礼儀正しい人物であったりすることが読み取れます。また、地の文で丁寧語が多用されていれば、作者が読者に対して非常に丁寧な姿勢で語りかけていることが分かり、作品全体の格調を高める効果もあるのです。

このように、丁寧語は登場人物の力関係ではなく、人物の品格や場面の雰囲気を教えてくれる重要な要素です。尊敬語と謙譲語が描く人間関係の「縦糸」だとすれば、丁寧語は文章全体を彩る「横糸」のような存在だと言えるかもしれません。

「誰から誰へ」敬意の方向が重要

前述の通り、尊敬語・謙譲語・丁寧語という3種類の敬語を個別に解説してきましたが、これらをバラバラに理解するだけでは十分ではありません。古文敬語を真にマスターするためには、すべてを貫く一つの黄金律、すなわち「敬意の方向」というコンセプトを理解することが不可欠です。これは、文中にある敬語が「誰から」「誰に対して」向けられた敬意なのか、そのベクトルを正確に見抜く思考法を指します。

なぜこれが最も重要なのでしょうか。その理由は、古文の敬語問題のほとんどが、この「敬意の方向」を正確に分析できるかを問うものだからです。単語の意味を丸暗記するだけでは、複雑な文章には対応できません。しかし、敬意の方向さえ正確に把握できれば、省略されがちな主語を特定したり、登場人物たちの繊細な力関係や心情を読み解いたりすることが可能になります。いわば、敬語学習のゴールは、この分析能力を身につけることにあるのです。

敬意の方向を分析する「思考の3ステップ」

敬語に出会った時、常に以下の3ステップで考える癖をつけましょう。このフレームワークが、あなたを正解へと導く最強の武器となります。

- 【Step 1】 敬語を発見する

まずは文中の敬語動詞や敬語の助動詞を見つけ出す。 - 【Step 2】 「誰から」の敬意か判断する

敬意の主体を「地の文」か「会話文」かで見極める。 - 【Step 3】 「誰へ」の敬意か判断する

敬語の種類に応じて、敬意の対象を特定する。

Step2:「誰から」の敬意か判断する(地の文・会話文の識別)

敬意の方向を分析する上で、まず「誰から」の敬意なのかを判断する必要があります。この基準は非常にシンプルで、その敬語が「地の文」と「会話文」のどちらで使われているかで決まります。

地の文とは、カギ括弧(「」)で括られていない、いわゆるナレーション部分のことです。地の文で使われる敬語は、基本的にすべて文章の作者から、作中の登場人物に向けられた敬意となります。

一方で、会話文はカギ括弧(「」)で括られたセリフ部分を指します。会話文中の敬語は、そのセリフを話している人物(話者)から、会話の相手や話題の人物に向けられた敬意です。

敬意の主体(誰から)の見極め方

- 地の文の場合 → 作者から登場人物への敬意

- 会話文の場合 → 話者から会話相手などへの敬意

このルールは絶対的なものなので、必ず覚えてください。敬語を見つけたら、まずその部分が地の文か会話文かを確認する。この一手間が、正確な読解につながります。

Step3:「誰へ」の敬意か判断する(敬語の種類の識別)

次に、「誰へ」の敬意なのかを判断します。これは、これまで学んだ敬語の種類によって見分けます。

- 尊敬語の場合 → 動作をしている人(動作主)へ

- 謙譲語の場合 → 動作を受けている人(受け手)へ

- 丁寧語の場合 → 文章を読んでいる人(読み手・聞き手)へ

思考の3ステップを実践してみよう

それでは、この3ステップを使って、具体的な例を分析してみましょう。

【例1:尊敬語】帝、のたまふ。

- Step 1:尊敬語「のたまふ」を発見。

- Step 2:地の文なので、敬意は「作者から」。

- Step 3:尊敬語なので、敬意は動作主である「帝へ」。

結論 → 「作者」から「帝」への敬意

【例2:謙譲語】中納言、姫君に御文をたてまつる。

- Step 1:謙譲語「たてまつる」を発見。

- Step 2:地の文なので、敬意は「作者から」。

- Step 3:謙譲語なので、敬意は動作の受け手である「姫君へ」。

結論 → 「作者」から「姫君」への敬意

【例3:丁寧語】「花、咲き侍り。」

- Step 1:丁寧語「侍り」を発見。

- Step 2:会話文なので、敬意は「会話主から」。

- Step 3:丁寧語なので、敬意は会話の聞き手。

結論 → 「会話主」から「聞き手」への敬意

いかがでしょうか。このように、全ての敬語はこの3ステップで機械的に分析することが可能です。敬語の学習は、無味乾燥な暗記作業ではありません。ルールを駆使して文の構造を解き明かす、知的なパズルのようなものなのです。この面白さに気づくことができれば、あなたの古文に対する見方は大きく変わるはずです。

これからは、ただ敬語の単語を覚えるだけでなく、一語一語に対して「これは誰から誰への敬意だろう?」と自問自答する習慣をつけましょう。それこそが、敬語を見分ける力を本質的に向上させる、唯一にして最短の道筋となります。

頻出単語で実践する古文の敬語を見分ける方法

本動詞と補助動詞の違いを理解する

敬語動詞を学ぶ上で、本動詞と補助動詞の区別は避けて通れません。同じ単語でも、このどちらで使われているかによって働きが異なるため、正確な見分け方が必要になります。

本動詞とは、その単語自体が独立した動詞としての意味を持つものです。例えば、「給ふ」が本動詞として使われる場合は「お与えになる」という意味を持ちます。

一方、補助動詞は、他の動詞の下に付いて、敬意などの補助的な意味を加える働きをします。補助動詞自体に具体的な動作の意味はありません。例えば、「読み給ふ」の「給ふ」は補助動詞で、「読む」という動詞に尊敬の意味を加え、「お読みになる」という意味になります。

見分け方のポイント

基本的には、動詞の下に付いていれば補助動詞、単独で使われていれば本動詞と判断できます。補助動詞は、それを取り除いても文の骨格が崩れないのが特徴です。(例:「泣き給ふ」→「給ふ」がなくても「泣く」という動作はわかる)

この区別は、特に「給ふ」のような複数の用法を持つ単語を識別する際に重要となるため、しっかり理解しておきましょう。

超頻出「給ふ」の識別のポイント

「給ふ(たまふ)」は、古文敬語の中で最も重要かつ、受験生が混同しやすい単語の一つです。なぜなら、活用によって「尊敬語」と「謙譲語」の二つの意味を持つからです。しかし、識別のルールは明確なので、一度覚えてしまえば得点源に変わります。

活用の形で識別する

「給ふ」の識別は、活用の種類で行います。

- 四段活用の場合 → 尊敬語(本動詞「お与えになる」/補助動詞「~なさる」)

- 下二段活用の場合 → 謙譲語(補助動詞「~です・ます」「~させていただく」)

「給ふ」の活用表

| 活用形 | 四段活用(尊敬) | 下二段活用(謙譲) |

|---|---|---|

| 語幹 | 給 | 給 |

| 未然形 | は | へ |

| 連用形 | ひ | へ |

| 終止形 | ふ | (ふ)※用法なし |

| 連体形 | ふ | ふる |

| 已然形 | へ | ふれ |

| 命令形 | へ | (へよ)※用法なし |

この表からわかるように、「給ひ」「給ふ(終止・連体形)」であれば尊敬、「給ふる」「給ふれ」であれば謙譲と即座に判断できます。問題は「給へ」の形です。これは未然・連用・已然・命令のいずれの可能性もあるため、下に続く語(接続)を見て判断する必要があります。

謙譲語「給ふ」の特殊ルール

さらに、謙譲語の「給ふ」にはいくつかの特徴があります。

謙譲語「給ふ」の限定用法

- 会話文や手紙文の中でのみ使われる。(地の文では使われない)

- 「思ふ」「見る」「聞く」「知る」など、心の中で思う系統の動詞や知覚動詞に付くことが多い。

- 丁寧の補助動詞に近く、「~です・ます」のように訳すのが自然。

これらのルールを知っているだけで、識別の精度は大きく向上します。特に「給へ」の形が出てきた場合は、これらの条件に当てはまるかどうかも確認してみましょう。

「参る」「奉る」の用法を見分ける

前述の通り、超頻出動詞「給ふ」は識別のルールが明確でした。しかし、それと並んで受験生を悩ませるのが、複数の意味を持つ「参る(まゐる)」と「奉る(たてまつる)」です。これらの単語は、一つの単語が文脈によって尊敬語にも謙譲語にも変化するため、初学者が混乱しやすいポイントと言えます。ですが、尊敬語として使われる場面には限定的なパターンがあるため、そのルールを掴んでしまえば確実に見分けることが可能になります。

もともとこれらの言葉は謙譲の意味で使われるのが主でしたが、時代と共に用法が広がり、特に貴い方の生活に密着した基本的な行動(食事をする、服を着るなど)を表す際には、例外的に尊敬の意味で使われるようになりました。この背景を知っておくと、識別の助けになりますよ。

「参る」の識別のポイント

「参る」は、基本的には謙譲語として使われますが、ごく稀に尊敬語の用法があります。それぞれの用法をしっかり区別しましょう。

【謙譲語】の用法

- 参上する・参詣する(行く・来の謙譲語)

貴い方の所へ行く、または神社仏閣にお参りする場合に使います。

例:『枕草子』より「清涼殿の御前の、常に参る所に」(清涼殿の御前で、私がいつも参上する場所に) - 差し上げる・~して差し上げる(与ふ・すの謙譲語)

何かを差し上げる、何かをして差し上げるという意味です。

例:『源氏物語』より「御格子(みかうし)参る」(御格子をお上げ申し上げる)

【尊敬語】の用法

- 召し上がる(食ふ・飲むの尊敬語)

「参る」が尊敬語になるのは、飲食に関する文脈の時だけです。何かを食べたり飲んだりしている場面で使われます。

例:『大鏡』より「この殿は、御酒をだに参らず」(この殿は、お酒さえも召し上がらない)

このように、「参る」を見たら、まずは「何かを飲食している場面ではないか?」と確認します。そうでなければ、文脈に応じて「参上する」か「差し上げる」のどちらかの謙譲語で訳す、という手順で考えましょう。

「奉る」の識別のポイント

「奉る」も「参る」と似ており、基本は謙譲語ですが、特定の条件下で尊敬語として機能します。

【謙譲語】の用法

- 差し上げる(与ふの謙譲語・本動詞)

物や手紙などを差し上げるという意味で、単独の動詞として使われます。

例:『竹取物語』より「かぐや姫に御文を奉り給ふ」(かぐや姫にお手紙を差し上げなさる) - ~し申し上げる(謙譲の補助動詞)

他の動詞の下に付いて、「~して差し上げる」という補助的な意味を加えます。

例:『源氏物語』より「見たてまつり給はむや」(お見申し上げることができるでしょうか、いやできないでしょう)

【尊敬語】の用法

- 召し上がる・お召しになる・お乗りになる

「奉る」が尊敬語になるのは、以下の3つの特定の文脈に限られます。- 飲食:「御酒(みき)など奉る」(お酒などを召し上がる)

- 着衣:「御衣(おんぞ)を奉る」(お召し物をお召しになる)

- 乗車:「御輿(みこし)に奉る」(お輿にお乗りになる)

文脈判断が全て!識別の思考フロー

「参る」や「奉る」のような多義語は、文脈から判断するしかありません。以下の思考フローを参考に、冷静に分析する訓練を重ねましょう。

- 動詞が「参る」か「奉る」であることを確認。

- まず、尊敬語になる特殊な文脈(飲食・着衣・乗車)に当てはまるかをチェックする。

- 当てはまる場合 → 尊敬語の可能性が高い。文脈に合う訳(召し上がる、など)を考える。

- 当てはまらない場合 → 謙譲語である。文脈に応じて「参上する」「差し上げる」「~し申し上げる」などの訳を考える。

この手順で考えれば、正解にたどり着く確率は飛躍的に高まります。最初は難しく感じるかもしれませんが、パターンは決まっているので、演習を繰り返すうちに必ず得意になるはずです。

二重敬語は最高位の人物への敬意

二重敬語とは、その名の通り、一つの動詞に対して尊敬語を二つ重ねて使う表現です。これは、天皇・上皇・中宮(皇后)といった最高位の身分の人物に対してのみ使われる、非常に強い敬意を表す用法です。

例えば、「言ふ」の尊敬語「のたまふ」に、さらに尊敬の補助動詞「給ふ」を付けて、「のたまはせ給ふ」のように表現します。訳す際は「おっしゃる」と一つの尊敬語として訳せば十分ですが、この表現が出てきた時点で、その動作主は極めて身分の高い人物であると断定できます。

二重敬語の役割

二重敬語は、主語を特定するための絶好のヒントになります。古文では主語が省略されることが非常に多いため、「この動作主は天皇だな」と判断できることは、読解において大きなアドバンテージとなります。

「す・さす・しむ」+「給ふ」や、「尊敬語」+「給ふ」といった形が代表的です。これらを見たら、すぐに「最高敬語だ!」と反応できるようにしておきまし二重敬語は最高位の人物への敬意

古文敬語の世界には、通常よりもさらに格上の敬意を表すための特別な用法が存在します。それが「二重敬語」であり、しばしば「最高敬語」とも呼ばれる表現です。これは、その名の通り、一つの動作に対して尊敬語を二重に重ねて用いることで、天皇・上皇・中宮(皇后)といった最高位の身分の人物に限定して、最大限の敬意を示すための、いわばVIP専用の言葉遣いなのです。

通常の敬語表現では敬意を表しきれないほどに尊い存在である、という当時の人々の価値観が、この二重敬語という形に表れています。一見すると複雑に感じるかもしれませんが、そのルールは限定的であり、一度理解すれば古文読解において非常に強力なツールとなります。

二重敬語の主な作り方(パターン)

二重敬語には、主に以下のような作り方のパターンがあります。

- 尊敬の助動詞 + 尊敬の補助動詞「給ふ」

動詞に、まず尊敬の助動詞「す・さす」などを付け、さらに尊敬の補助動詞「給ふ」を重ねる形です。

例:「言ふ」→ 言はせ給ふ(おっしゃる)

「行く」→ 行かせおはします(いらっしゃる) - 尊敬の本動詞 + 尊敬の補助動詞「給ふ」

「御覧ず」や「おほす」といった、それ自体が尊敬語である動詞(本動詞)に、さらに尊敬の補助動詞「給ふ」を重ねます。

例:「御覧ず」→ 御覧じ給ふ(ご覧になる)

「おほす」→ おほせ給ふ(おっしゃる)

読解への活かし方:最強の「主語特定」ツール

二重敬語が読解においてなぜこれほど重要かというと、それは省略された主語をほぼ100%特定できるからです。古文では頻繁に主語が省略されますが、二重敬語が使われている動作があれば、その主語は天皇や中宮といった最高身分の人物であると断定できるのです。

例えば、帝と大臣が会話している場面で、主語のない「~とおほせ給ふ。」という一文が出てきたとします。この「おほせ給ふ」が二重敬語であることに気づけば、この発言の主は大臣ではなく、帝であると即座に見抜くことができます。これは、物語の展開や人間関係を正確に追う上で、絶大な効果を発揮します。

二重敬語を見つけたら、反射的に「主語は最高身分の人物だ!」と反応できるように、日頃から意識しておきましょう。

訳し方と現代語との違いに注意

二重敬語を訳す際は、敬語が二つ重なっているからといって、過剰に訳す必要はありません。「おっしゃりになられる」のようにすると不自然なので、通常の尊敬語と同じく「おっしゃる」「ご覧になる」と、シンプルに訳せば十分です。

また、現代の言葉遣いでは「二重敬語」は一般的に誤りとされています。しかし、古文の世界ではこれが最高級の敬意を表す正しい用法であったという点は、明確に区別して理解しておく必要があります。現代の感覚で「間違いだ」と判断しないように注意しましょう。

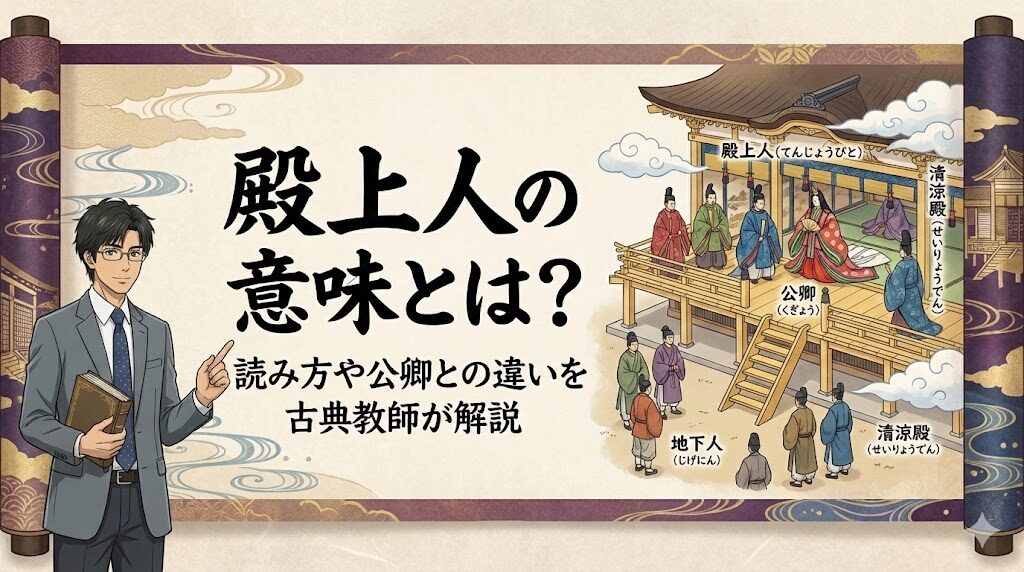

特定の相手に使う絶対敬語とは

敬語の中には、敬意を払う相手が特定の身分に固定されているものがあります。これを「絶対敬語」と呼びます。絶対敬語を知っていると、文中にその人物が直接書かれていなくても、誰に対する敬意なのかが自動的に分かります。

代表的な絶対敬語は以下の二つです。

代表的な絶対敬語

| 絶対敬語 | 意味 | 敬意の対象(固定) |

|---|---|---|

| 奏す(そうす) | (天皇・上皇に)申し上げる | 天皇・上皇 |

| 啓す(けいす) | (中宮・皇太子に)申し上げる | 中宮(皇后)・皇太子 |

例えば、文章に「~と奏す。」とあれば、たとえ文中に「天皇に」と書かれていなくても、申し上げた相手は天皇か上皇であると確定します。これは非常に強力な知識なので、必ず暗記しておきましょう。

古文の覚えるべき敬語一覧

これまで、敬語の種類や識別のルールについて詳しく解説してきました。理論の理解は敬語学習の心臓部ですが、それを実際に使いこなすためには、基本となる敬語動詞の語彙力が不可欠です。ルール理解と単語暗記は、いわば車の両輪のような関係にあります。どちらが欠けても、古文読解という道をスムーズに進むことはできません。

このセクションでは、「これだけは絶対に覚えておきたい」という最重要の敬語動詞を一覧にまとめました。すべてを一度に覚えようとせず、まずはここにある単語から完璧にすることを目指しましょう。一つ一つの単語が、あなたの読解を助ける確かな知識となります。

尊敬語(動作主への敬意)

動作をする人(主語)を高める働きを持つ、最重要の尊敬語です。

| 元の動詞 | 尊敬語 | 意味(現代語訳) |

|---|---|---|

| 行く・来・あり・居り | おはす、おはします、います | いらっしゃる、おありになる |

| 言ふ | のたまふ、のたまはす、おほす | おっしゃる |

| 見る | 御覧ず(ごらんず) | ご覧になる |

| 食ふ・飲む | めす、きこしめす | 召し上がる |

| 寝(ぬ) | おほとのごもる | おやすみになる |

| 知る | しろしめす | ご存じである、お治めになる |

| 与ふ | 給ふ(たまふ) ※四段活用 | お与えになる、くださる |

| (動詞全般) | ~給ふ※補助動詞 ~る、らる、す、さす、しむ ※助動詞 | ~なさる、お~になる |

謙譲語(動作の受け手への敬意)

動作の受け手を高めるために、動作主がへりくだる際に使う謙譲語です。尊敬語との区別を強く意識しましょう。

| 元の動詞 | 謙譲語 | 意味(現代語訳) |

|---|---|---|

| 言ふ | 申す(まうす)、聞こゆ、聞こえさす | 申し上げる |

| 行く・来 | 参る(まゐる)、罷る(まかる) | 参上する、退出する |

| 与ふ | 奉る(たてまつる)、献ず | 差し上げる |

| 聞く | 承る(うけたまはる) | お聞きする、お受けする |

| 見る | 拝見す | 拝見する |

| あり・居り | 侍り(はべり)、候ふ(さぶらふ) ※本動詞 | お仕えする、おそばに控える |

| (動詞全般) | ~奉る、~申す ※補助動詞 | ~し申し上げる |

丁寧語(聞き手・読み手への敬意)

会話の相手や文章の読者に対して、丁寧な姿勢を示す言葉です。

| 元の意味 | 丁寧語 | 意味(現代語訳) |

|---|---|---|

| あり・居り | 侍り(はべり)、候ふ(さぶらふ) | 本動詞:あります、おります、ございます 補助動詞:~です、~ます、~ございます |

効率的な暗記のヒント

この一覧を見て「多すぎて覚えられない」と感じる必要はありません。まずは、各カテゴリで特に太字になっている最重要単語から手をつけるのがおすすめです。例えば、「のたまふ」「参る」「侍り」といった超頻出単語の意味と用法を完璧にするだけでも、読解の景色は大きく変わります。

単語帳のように一対一で覚えるだけでなく、短い例文と一緒に音読したり、自分で簡単な文を作ってみたりすると、記憶に定着しやすくなります。

敬語の学習は、スポーツにおける基礎体力トレーニングのようなものです。最初は地味で大変に感じるかもしれませんが、ここでしっかりとした土台を築くことが、後々の飛躍的な成績アップにつながります。焦らず、一つずつ着実に自分のものにしていきましょう。

歌で覚える場合は次のサザエさんのテーマ曲の替え歌が参考になります。

単語暗記が古文の敬語の見分け方の鍵になる

この記事では、古文の敬語を見分けるための様々なルールやコツを解説してきました。最後に、これまでの要点をまとめます。

- 尊敬語は動作をする人(動作主)を高める

- 謙譲語は動作を受ける人(受け手)を高める

- 丁寧語は聞き手や読み手への丁寧さを示す

- 敬語の理解は「誰から誰へ」という敬意の方向を掴むことが全て

- 地の文なら作者から、会話文なら話者からの敬意となる

- 本動詞と補助動詞の違いは敬語の働きを理解する上で重要

- 超頻出の「給ふ」は四段活用なら尊敬、下二段活用なら謙譲

- 謙譲の「給ふ」は会話文中で心に関する動詞に付くのが特徴

- 「参る」「奉る」は尊敬と謙譲の用法があり文脈判断が必要

- 尊敬用法は「食べる・飲む・着る・乗る」の文脈に限定されることが多い

- 二重敬語は天皇や中宮など最高位の人物に使われる

- 二重敬語は省略された主語を特定する強力なヒントになる

- 絶対敬語「奏す」「啓す」は敬意の相手が固定されている

- 結局のところ、基本となる敬語動詞の暗記は不可欠

- ルール理解と単語暗記の両輪で敬語は必ず得意になる

古文の勉強、お疲れ様でした!

「よし、やるぞ!」と思っても、「でも、文法をゼロから体系的にやり直すのって、独学だと不安だなぁ…」と感じていませんか?

もし、あなたが「元・古文が苦手」だった先生から、センスに頼らない「論理的な解き方」を学びたいなら…

今、多くの受験生から「神授業」と呼ばれている「スタディサプリ 古文」を、私が徹底的に分析した記事がきっと役立つはずです。

なぜ岡本先生の授業がそこまで支持されるのか、ゼロから始める具体的な受講順番まで詳しく解説しています。

古文を「苦手」から「得意」に変える、その具体的な方法に興味がある方は、ぜひ覗いてみてくださいね。

→ 関連記事:スタディサプリ古文が神授業と言われる理由|ゼロから始める最適ルートも解説

この記事を読んで、古文の理解がまた一つ深まりましたね。

でも、古文は「単語」「文法」「読解」「常識」など、全ての知識が有機的につながって初めて高得点が取れる科目です。

「次はどこを勉強すればいいの?」

「苦手なあの分野、どうやって対策しよう?」

そんな迷子にならないよう、ミチプラス内の古文記事を「勉強する順番」に整理した「完全攻略マップ」を作成しました。

辞書代わりにブックマークして、最短ルートで志望校合格を目指しましょう!