古文「べし」の識別は簡単!意味・活用・覚え方をプロが解説

古文の学習を進める中で、多くの人がつまずきやすい助動詞の一つに「べし」があります。一つの単語にたくさんの意味が含まれていて、「どう訳せばいいのか分からない…」と悩んでしまうのも無理はありません。

しかし、実は古文の助動詞「べし」には明確なルールが存在します。その中心となる意味や活用の形、そして接続のきまりを正しく理解すれば、複雑に見える識別や見分け方は決して難しくないのです。正しい覚え方と手順さえ知れば、誰でも攻略できます。

この記事では、古文が苦手な方でも理解できるよう、助動詞「べし」の基本から実践的な識別方法まで、順を追って分かりやすく解説していきます。この記事を読めば、あなたの「べし」に対する苦手意識は、きっと得意意識に変わるはずです。

古文「べし」の基礎知識を完全マスター

そもそも助動詞「べし」とは何か

助動詞「べし」は、古文において非常に多く使われる重要な言葉の一つです。現代語の「~べきだ」という表現のルーツであり、「当然そうなるはずだ」という必然性や確信の強さが言葉の核心にあります。

例えば、「勉強するべし」と言われれば、「勉強するのが当然だ」という強いニュアンスを感じるでしょう。このように、「べし」は単なる推量(~だろう)を超えて、話者の強い判断や物事の道理を示す働きを持っています。

この「当然」という中核的な意味から、文脈に応じて「推量」「意志」「可能」といった様々な意味が派生しました。そのため意味が多く見えるのですが、「当然」という基本イメージを持っておくと、全体の理解がぐっと楽になります。

豆知識:語源は「うべし」

「べし」の語源は、道理にかなっていることを意味する副詞「うべ(宜)」に、形容詞を作る接尾語「し」が付いた「うべし」であるという説が有力です。言葉の成り立ちからも、「当然」の意味が基本であることがうかがえますね。

「べし」が持つ多岐にわたる意味

助動詞「べし」には、主に6つの意味があります。文脈によってどの意味で使われているかを見分けることが、古文読解の鍵となります。まずは、それぞれの意味と訳し方をしっかり確認しましょう。

| 意味 | 主な訳し方 | 例文(出典) |

|---|---|---|

| ① 推量 | ~だろう、~にちがいない | 人は、形・有り様のすぐれたらんこそ、あらまほしかるべけれ。(徒然草) [訳] 人は、容貌や風采がすぐれていることこそ、望ましいだろう。 |

| ② 意志 | ~しよう、~するつもりだ | 宮仕へに出だし立てば死ぬべし。(竹取物語) [訳] 宮仕えに出すならば、死んでしまうつもりだ。 |

| ③ 可能 | ~できる、~できそうだ | わが子どもの、影だに踏むべくもあらぬこそ、口惜しけれ。(大鏡) [訳] 私の子たちが、影さえ踏むこともできそうにないのは、残念だ。 |

| ④ 当然(義務) | ~べきだ、~はずだ | 子となり給ふべき人なめり。(竹取物語) [訳] 私の子におなりになるはずの人であるようだ。 |

| ⑤ 命令 | ~せよ、~なさい | 西に向かはせ給ひて、御念仏さぶらふべし。(平家物語) [訳] 西にお向きになって、お念仏をお唱えなさい。 |

| ⑥ 適当(勧誘) | ~のがよい、~のがふさわしい | 家の造りやうは、夏をむねとすべし。(徒然草) [訳] 家の造り方は、夏を主とするのがよい。 |

このように、一つの助動詞が文脈によって全く異なるニュアンスを表すことが分かります。初めは戸惑うかもしれませんが、これらの意味が「当然」という核心から派生していることを意識すると、少しずつ繋がりが見えてきます。

スイカ止めての語呂で覚える方法

6つも意味があると、覚えるのが大変だと感じますよね。そこで、多くの人が活用しているのが語呂合わせです。最も有名な覚え方が「スイカ止めて」です。

「べし」の意味の覚え方:スイカ止めて

- スイカ:スいりょう(推量)

- スイカ:イし(意志)

- スイカ:カのう(可能)

- とめて:とうぜん(当然)

- とめて:めいれい(命令)

- とめて:てきとう(適当)

この語呂合わせを使えば、意味の種類を忘れることはありません。まずは「スイカ止めて」と口ずさんで、6つの意味をスムーズに思い出せるように練習することをおすすめします。

私も受験生の時、この語呂合わせに何度も助けられました!

「あれ、『べし』の意味って何だっけ?」となったら、まず「スイカ止めて」を思い出す。これが識別への第一歩になりますよ。

ちなみに、予備校や先生によっては「予定(~ことになっている)」を加えて7つとし、「スイカ止めてよ」と教える場合もありますが、高校の古典文法では基本的に6つで問題ありません。「予定」は「当然」の意味合いに含まれると考えると分かりやすいです。

形容詞型と学ぶ「べし」の活用

助動詞「べし」の活用は、形容詞のク活用と全く同じ形をしています。そのため、形容詞の活用を覚えていれば、そのまま応用することが可能です。活用は以下の表のようになります。

助動詞「べし」活用表(形容詞ク活用型)

| 活用形 | 本活用 | 補助活用 | 意味 |

|---|---|---|---|

| 未然形 | べく | べから | 下に「ず」などの助動詞が続く |

| 連用形 | べく | べかり | 下に「て」や用言、助動詞が続く |

| 終止形 | べし | (なし) | 文を言い切る |

| 連体形 | べき | べかる | 下に体言(名詞)などが続く |

| 已然形 | べけれ | (なし) | 下に「ば」「ど」「ども」が続く |

| 命令形 | (なし) | (なし) | 命令形はない |

本活用と補助活用の使い分け

活用の右側にある「べから」「べかり」などの補助活用(カリ活用)は、主に下に助動詞が続く場合に使われます。例えば、「べからず(ず=助動詞)」「べかりけり(けり=助動詞)」のような形です。それ以外の場合は、左側の本活用が使われると覚えておきましょう。

最初は複雑に見えるかもしれませんが、「形容詞と同じ」と覚えてしまえば、新た暗記することはほとんどありません。活用表を丸暗記するのではなく、形容詞の活用を復習しながら確認するのが効率的です。

「べし」の接続は終止形と覚えよう

助動詞「べし」が、どのような言葉の下に付くのかという接続のルールは、古文の文構造を正確に読み解く上で避けては通れない重要な知識です。このルールを理解しているだけで、単語の活用形を判断するヒントになったり、文の切れ目が見えやすくなったりします。いわば、古文読解の土台を支える柱の一つと言えるでしょう。

結論から言うと、「べし」の接続ルールは非常にシンプルです。「基本は活用語の終止形、ただしラ変型だけは連体形」と覚えてください。ここからは、このルールをさらに詳しく、具体例を交えながら解説していきます。

原則:終止形に接続する

「べし」の接続の最も基本的なルールは、動詞や助動詞といった活用する言葉の終止形に付くことです。「終止形」とは、文字通り「文を言い切るときの形」を指します。辞書に載っている形だと考えると分かりやすいかもしれません。

これは、ほとんどの活用形に共通する大原則です。

▼終止形に接続する例

- 行く(カ行四段・終止形)+ べし → 行くべし

- 落つ(タ行上二段・終止形)+ べし → 落つべし

- す(サ行変格・終止形)+ べし → すべし

- 来(カ行変格・終止形)+ べし → 来べし

- 吹きぬ(助動詞「ぬ」・終止形)+ べし → 吹きぬべし

このように、動詞や助動詞の種類に関わらず、その言い切りの形に「べし」が付くのが基本となります。まずはこの大原則をしっかりと押さえることが大切です。

例外:ラ変型には連体形に接続

基本ルールには、一つだけ非常に重要な例外が存在します。それは、ラ変型(らへんがた)と呼ばれる特殊な活用をする言葉グループです。これらに「べし」が付く場合に限り、終止形ではなく連体形に接続します。

そもそも「ラ変型活用の語」とは?

「ラ変型」と聞いて難しく感じるかもしれませんが、具体的には以下の言葉たちを指します。これらは古文の頻出語なので、グループとして覚えてしまうのがおすすめです。

- ラ変動詞:「あり」「をり」「はべり」「いまそがり」など

- 形容詞・形容動詞の補助活用:「~くあり(美しくあり)」、「~にあり(静かにあり)」から生じた「~かり」「~なり」など

では、なぜこれらの言葉だけが例外的に連体形に接続するのでしょうか。その理由は、発音上の響きの良さ、つまり音韻的な統一性にあると言われています。

例えば、原則の「行く(iku)べし」も、例外の「ある(aru)べし」も、「べし」の直前が「う(u)」の母音で終わっているのが分かります。古文ではこのような音の響きが重視されたため、ラ変型の語に付くときには、終止形「あり(i)」ではなく、連体形「ある(u)」が選ばれるようになったのです。

▼連体形に接続する例

- あり(ラ変動詞)+ べし → 連体形「ある」に接続 → あるべし

- 美し(形容詞)+ べし → 補助活用「美しかり」の連体形「美しかる」に接続 → 美しかるべし

- 静かなり(形容動詞)+ べし → 連体形「静かなる」に接続 → 静かなるべし

この例外はテストなどでも頻繁に問われるポイントですので、「ラ変型は連体形」と合言葉のように覚えておきましょう。

接続のルールは、単なる暗記事項ではありません。これをマスターすると、「『べし』があるから、この直前のラ変動詞は連体形の『ある』だな」というように、逆算して他の単語の活用形を特定する強力な武器になります。文法問題で選択肢を絞る際にも、非常に役立ちますよ!

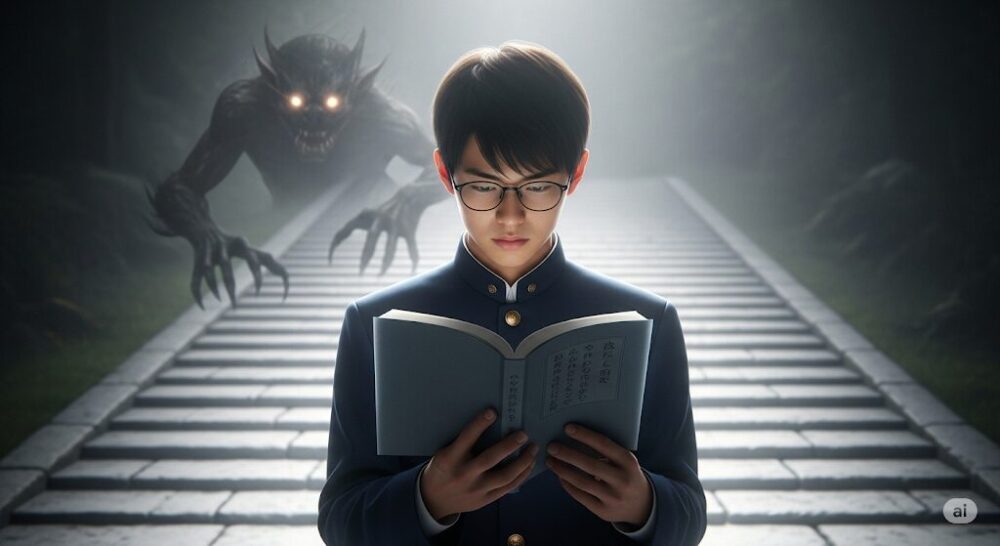

これで迷わない古文「べし」の識別方法

「べし」の識別・見分け方の3ステップ

ここからは、いよいよ実践的な「べし」の意味の識別方法を解説します。たくさんの意味があって混乱しそうですが、以下の3つのステップで順に考えていくと、正解にたどり着きやすくなります。

「べし」識別の3ステップ

- 【ステップ1】下に続く言葉を確認する

「べし」の下に特定の言葉が来ていないか、まずチェックします。これで判別できるパターンがあります。 - 【ステップ2】文の主語を確認する

主語が誰(何)なのかを確認します。主語の人称によって、意味がある程度絞られます。 - 【ステップ3】文脈全体で判断する

ステップ1と2を踏まえても確定しない場合、最終的には前後の文脈から最も自然な意味を選びます。

いきなり全ての意味を当てはめて考えるのではなく、まずは形で判断できるものから絞り込んでいくのが効率的なアプローチです。この3ステップを意識するだけで、闇雲に訳を考える状態から脱却できます。

主語の人称から意味を推測する方法

意味を識別する上で、非常に強力な手がかりとなるのが文の主語です。主語が話者自身(一人称)か、聞き手(二人称)か、それ以外(三人称)かによって、「べし」の意味は以下のようにある程度限定されます。

主語の人称による意味の傾向

| 主語 | 主な意味 | 解説 |

|---|---|---|

| 一人称(私、我など) | 意志 | 自分のことについて「~するつもりだ」と決意を表すことが多い。 |

| 二人称(なんじ、君など) | 適当・命令 | 相手に対して「~するのがよい」「~しなさい」と促すことが多い。 |

| 三人称(彼、その人、物など) | 推量 | 自分や相手以外の第三者や物事について「~だろう」と推測することが多い。 |

例えば、「我、京へ行くべし」であれば主語が一人称「我」なので、「私は京へ行こう」という意志の意味になる可能性が高いです。一方、「雨降るべし」であれば主語が三人称(物)の「雨」なので、「雨が降るだろう」という推量の意味だと考えられます。

あくまで「傾向」であることに注意

この主語による判別法は非常に便利ですが、100%ではありません。あくまで「そうなることが多い」という傾向として捉え、最終的な判断は文脈に委ねる必要があります。しかし、意味を絞り込むための最初のとっかかりとしては極めて有効です。

下に続く言葉で見分けるパターン

「べし」の意味を識別する上で、主語の確認や文脈判断の前に、まずチェックすべき強力なヒントがあります。それは、「べし」の直後にどのような言葉が続いているかという文法的な形です。特定の言葉とセットで使われることで、「べし」の意味がほぼ確定する「公式」のようなパターンが存在します。

これらのパターンを知っているだけで、複雑な文脈解釈をせずとも意味を特定できるため、読解の時間を大幅に短縮できます。いわば意味特定のショートカットとして、ここで紹介するパターンをぜひマスターしてください。

パターン1:下に「打ち消しの語」(ず など)が続く場合

最も代表的で重要なパターンが、下に打ち消しの言葉が続く形、特に「べからず」の形です。「べから」は「べし」の未然形、「ず」は打消の助動詞ですね。この形が出てきた場合、原則として2つの意味の可能性があります。

- 不可能「~できない」

- 禁止「~してはならない」

どちらの意味になるかは文脈によりますが、まずは「不可能」の意味で訳せないかを優先的に検討するのがセオリーです。能力や状況から考えて「できるはずがない」という文脈であれば、「不可能」となります。

▼不可能の例

(例文)羽なければ、空をも飛ぶべからず。(方丈記)

→「羽がないので」という理由から、能力的に「空を飛ぶことはできない」と解釈するのが自然です。

一方で、文脈が能力的な話ではなく、道徳的・ルール的に「するべきではない」というニュアンスの場合には「禁止」の意味になります。

▼禁止の例

(例文)「ただこの山に我ありといふ事をゆめゆめ人に語るべからず。」 (宇治拾遺物語)

→「「ただこの山に私がいるということを決して人に語ってはならない。」は、能力的にできないのではなく、禁じなければならなかったと解釈します。

「不可能」と「禁止」の見分け方

「~できない」と訳してみて不自然な場合に、「~してはならない」と訳し直してみましょう。文の前後に「なぜなら~だから」という理由があり、それが物理的・能力的な制約を指していれば「不可能」、社会的・道徳的な制約を指していれば「禁止」と判断できます。

パターン2:下に「と思ふ」などが続く場合 → 意志

「べし」の下に「と思ふ」「と覚ゆ」といった思考を表す言葉が続く場合、その「べし」は非常に高い確率で「意志」を表します。「~しようと思う」「~するつもりだと感じる」という、話者の心の中の決意を示す形です。

(例文)この一矢に定むべしと思へ。(徒然草)

→「この一本の矢で決めようと思え」という、強い決意・意志を表しています。主語が一人称であることからも、「意志」であることが裏付けられます。

パターン3:下に「体言(名詞)」が続く場合 → 当然・予定

「べし」が連体形「べき」の形になり、その下に「時」「こと」「人」などの体言(名詞)が続くパターンも頻出です。この場合、「べし」は後ろの名詞を修飾する役割となり、多くは「当然・義務」や「予定」の意味を表します。

- 当然・義務:~はずの~、~しなければならない~

- 予定:~することになっている~

(例文)必ず来べき人のもとに、車をやりて待つに、(伊勢物語)

→「必ず来るはずの人」という意味で、当然のニュアンスで使われています。

(例文)舟に乗るべき所へ渡る。(土佐日記)

→「舟に乗ることになっている場所へ移動する」という意味で、予定を表します。

パターン4:下に「なり」「めり」などが続く場合 → 当然・推量の強調

「べし」の下に、断定の助動詞「なり」や推定の助動詞「めり」「らし」などが続くことで、元の意味を強調したり、ニュアンスを付け加えたりするパターンです。

- 「べきなり」の形 → 当然の断定

断定の「なり」が付くことで、「~べきだ」と当然の意味を強く断定する表現になります。 (例文)勝たんと打つべからず、負けじと打つべきなり。(徒然草)

→「負けないように打つべきなのだ」と、筆者の主張を強く断定しています。 - 「べかめり」「べかるらし」の形 → 推量の付加

推定の「めり」や「らし」が付くと、元の意味に「~ようだ」という推定のニュアンスが加わります。「~にちがいないようだ」(推量+推定)、「~はずのようだ」(当然+推定)のように訳します。

いかがでしたか?このように、「べし」の下に続く言葉に注目するだけで、かなり正確に意味を絞り込めます。これらのパターンを「公式」として覚えておくと、古文を読むスピードと正確性が一気に向上しますよ。ぜひ何度も見返して、ご自身の武器にしてくださいね。

文脈判断が最終的な決め手となる

これまで解説してきた「形で絞り込む」「主語で絞り込む」といった文法的なアプローチは、いわば科学的な分析です。しかし、古文読解には、それだけでは解き明かせない領域が存在します。そこで最後の拠り所となるのが、文章全体の流れや背景を読み解く「文脈判断」です。これは、古文を単なる記号の羅列ではなく、生きた言葉として味わうための、最も重要で本質的なスキルと言えるでしょう。

特に、「当然(~べきだ)」「適当(~のがよい)」「命令(~せよ)」の3つの意味は、ニュアンスが非常に近く、文法的なルールだけでは判別が難しい場面が少なくありません。そのような場合に、最終的な答えを導き出すのが文脈の力なのです。

なぜ文脈判断が最終的に必要なのか?

言葉というものは、常に特定の状況や人間関係の中で、特定の意図を持って使われます。例えば、同じ「戸を閉めるべし」という一文でも、それが将軍から家来への言葉であれば強い「命令」になりますし、親が子に優しく諭す場面であれば「適当(閉めるのがよい)」のニュアンスに、あるいは防災マニュアルの一節であれば「当然(閉めるべきだ)」という意味合いに変わるでしょう。

このように、「べし」の微妙な意味合いは、話者の立場や相手との力関係、伝えたい気持ちの強弱によって変化するグラデーションのようなものです。このグラデーションの中から最適な色合いを選び取る作業が、文脈判断に他なりません。

文脈を読むための3つの視点

では、具体的に「文脈を読む」とは、どこに注目すればよいのでしょうか。ここでは、特に重要となる3つの視点をご紹介します。

▼文脈判断の3つの着眼点

- 登場人物の関係性:誰が、誰に言っているのか?

- 文章のジャンル:どんな種類の文章(物語、随筆など)か?

- 前後の会話と状況:どんな場面で、何のために言っているのか?

視点1:登場人物の関係性

発言者と受け手の関係性は、言葉のニュアンスを決定づける大きな要因です。例えば、主君が家来に向かって使う「べし」は、多くの場合、強い「命令」となります。一方で、身分の低い者から高い者へ使う場合は、「~なさるのが当然です」といった「当然」の意味合いが強くなります。

視点2:文章のジャンル

書かれている文章の種類によっても、「べし」が使われる傾向は異なります。文章のジャンルを意識することで、意味を推測する際の当たりをつけやすくなります。

- 軍記物語(例:平家物語):合戦の場面など、緊張感の高い状況が多いため、強い「命令」や「意志」が頻出します。

- 随筆(例:徒然草):筆者の思索や美意識が語られるため、「~するのがよい」という「適当」や、「~べきだ」という「当然」(筆者の主張)が多く見られます。

- 日記文学(例:土佐日記):日々の出来事を客観的に記す場面では、「~することになっている」という「予定」の意味で使われることもあります。

視点3:前後の会話と状況

最終的には、その一文が置かれた具体的な状況や、前後の会話の流れから判断します。ここで、いくつかの例文を見ながら思考プロセスを追ってみましょう。

▼「適当」の例

(例文)家の造りやうは、夏をむねとすべし。(徒然草)

これは随筆の一節で、筆者である兼好法師が家づくりに関する自身の考えを述べている場面です。主語は「家の造りやう」で三人称ですが、「~だろう」という推量では意味が通りません。また、読者に対して「~せよ」と命令しているわけでもありません。ここでは、「日本の夏は蒸し暑いのだから、家の造りは夏を基準にするのがよい」という、筆者の美意識や合理的な考えに基づく提案、つまり「適当」と解釈するのが最も自然です。

▼「命令」の例

(例文)頼朝が首をはねて、わが墓の前にかくべし。(平家物語)

これは、木曽義仲が討ち死にする間際、家来の今井兼平に言い残した言葉です。主君が最期に家来へ託す言葉という状況、そして軍記物語というジャンルから、これが単なる提案(適当)や推量であるはずがありません。「頼朝の首をはねて、私の墓の前にかけよ」という、強い意志を伴った「命令」であることが、文脈から明確に読み取れます。

このように、文脈判断はまるで推理小説を読むような面白さがあります。単語と文法ルールという手がかりを基に、「この登場人物は、きっとこんな気持ちで『べし』と言ったに違いない」と想像を膨らませてみてください。古文の世界が、より一層いきいきと立ち上がってくるのを感じられるはずですよ。確な読解には不可欠です。古文読解とは、まさにこの文脈判断の訓練であるとも言えます。

迷ったら「当然」で訳してみるコツ

様々な識別方法を試しても、「どの意味が一番しっくりくるか分からない…」と迷路に迷い込んでしまうことは、誰にでもあります。そんな思考が停止してしまいそうな時にこそ思い出してほしいのが、「べし」の核心的な意味である「当然」に立ち返るという、非常に有効なコツです。

これは単なる当てずっぽうの「裏技」ではありません。「べし」という言葉の根源から意味を探る、きわめて論理的なアプローチであり、思考の羅針盤となってくれる方法です。ここでは、なぜ「当然」で訳すことが有効なのか、そしてそれをどのように実践に活かすのかを詳しく解説します。

なぜ「当然訳」が有効なのか?意味の派生関係を理解する

前述の通り、「べし」の語源は「当然である」という道理や必然性を表す言葉にあります。つまり、「当然」こそが「べし」の全ての意味の出発点なのです。他の「推量」や「意志」といった意味は、この「当然」という核心的なニュアンスが、文脈の中で様々な方向性を持って派生したものと考えることができます。

この関係性を理解すると、「当然」という訳が、なぜ他の意味合いを広くカバーできるのかが見えてきます。

▼「当然」から派生する「べし」の各意味

【核心】当然(~はずだ、~べきだ)

- → 意志:「(私が)するのは当然だ」⇒「~しよう」

- → 適当・命令:「(相手が)するのは当然だ」⇒「~するのがよい」「~せよ」

- → 推量:「(状況からしてそうなるのが)当然だ」⇒「~だろう」

- → 可能:「(能力的にできて)当然だ」⇒「~できる」

このように、全ての意味は「当然」という幹から伸びた枝葉のようなものです。だからこそ、どの意味か迷った時に幹である「~はずだ」「~べきだ」と訳してみることで、文の大筋を外すことなく、意味の方向性を探る手がかりを掴むことができるのです。

思考プロセスを実演!「当然訳」からのチューニング

では、実際にこの「当然訳」をどのように読解で使うのでしょうか。ポイントは、「当然」で一度訳した後、そこから文脈に合わせて最適な意味へと訳をチューニング(調整)していく意識を持つことです。

『竹取物語』のかぐや姫のセリフを例に、思考プロセスを実演してみましょう。

(例文)宮仕へに出だし立てば死ぬべし。

ステップ1:まず「当然」で訳してみる

この文の「べし」を、まずは核心的意味である「当然」で訳してみます。

→「(もし私を)宮仕えに出すならば、死ぬはずだ/死ぬべきだ」

これでも、かぐや姫が宮仕えを拒絶している強い状況は伝わります。文の大意としては、決して間違いではありません。

ステップ2:「当然」の方向性を考える

次に、この「当然」という気持ちが、誰の、どのような感情なのかを考えます。主語は「私(かぐや姫)」、つまり一人称です。「私が死ぬのが当然だ」という気持ちは、客観的な推量や他人への命令ではありません。これは、自分自身の行動に対する強い決意であることが分かります。

ステップ3:最適な訳語にチューニングする

「自分が~するのは当然だ」という強い決意を最も的確に表現する「べし」の意味は、「意志」です。そこで、「当然」から「意志」へと訳をチューニングします。

→「死ぬつもりだ」「死んでしまおう」

このように調整することで、原文が持つかぐや姫の断固たる決意や悲壮な心情が、より鮮やかに表現された訳文にたどり着くことができます。

このように、「当然訳」は思考の出発点です。まずは「当然」で安全に着地し、そこから主語や状況をヒントに、より解像度の高い訳へとジャンプしていくイメージですね。このプロセスを経ることで、ただ正解するだけでなく、より深く登場人物の心情に寄り添うことができますよ。

「当然訳」のメリットと注意点

このアプローチは非常に強力ですが、万能というわけではありません。最後に、このコツのメリットと、使う上での注意点を整理しておきましょう。

▼メリット

- 思考停止を防げる:迷った時の「最初の打ち手」として、読解を前に進めることができる。

- 大意を外さない:時間がないテストなどでも、文の骨格を掴む上で安全策となる。

- 根本理解が深まる:「べし」の核心に立ち返ることで、表層的でない理解につながる。

▼注意点

「当然訳」は、あくまで意味を特定するための「土台」あるいは「セーフティネット」です。この訳のままでは、各場面における微妙なニュアンス(例えば、強い命令と優しい適当の違いなど)は表現しきれません。最終的には、前述の文脈判断によって最適な訳語を選ぶのが理想であることは、常に心に留めておきましょう。

手順を踏めば古文「べし」は怖くない

- 助動詞「べし」の核心的な意味は「当然」

- 主な意味は推量・意志・可能・当然・命令・適当の6つ

- 覚え方は語呂合わせ「スイカ止めて」が有効

- 活用は形容詞ク活用型と全く同じ形

- 接続は原則として終止形、ラ変型には連体形

- 意味の識別は「形→主語→文脈」の3ステップで考える

- 下に打ち消しがあれば「可能」をまず疑う

- 主語が一人称なら「意志」、二人称なら「適当・命令」、三人称なら「推量」の傾向がある

- 主語による判別は絶対的なルールではない

- 機械的なルールで絞れない場合は文脈で判断する

- 文章の種類や登場人物の関係性もヒントになる

- どうしても迷ったら核心的意味の「当然」で訳してみる

- 「~べきだ」「~はずだ」で訳すと大意は掴みやすい

- ルールを一つずつ適用すれば識別は難しくない

- 古文「べし」の理解は読解力向上に直結する

この記事を読んで、古文の理解がまた一つ深まりましたね。

でも、古文は「単語」「文法」「読解」「常識」など、全ての知識が有機的につながって初めて高得点が取れる科目です。

「次はどこを勉強すればいいの?」

「苦手なあの分野、どうやって対策しよう?」

そんな迷子にならないよう、ミチプラス内の古文記事を「勉強する順番」に整理した「完全攻略マップ」を作成しました。

辞書代わりにブックマークして、最短ルートで志望校合格を目指しましょう!