大学入試の頻出漢字100選!覚え方から対策までを網羅【ダウンロード付き】

大学入試の漢字対策として「大学 入試 漢字 頻出」と検索したものの、「結局どの漢字を、どうやって覚えればいいの?」と悩んでいませんか。

漢字学習は、その範囲の広さから、多くの受験生が後回しにしがちな分野です。しかし、配点は低くても、その一問が合否を分けることも少なくありません。

この記事では、過去10年間の入試データを徹底分析し、あなたの漢字学習の悩みを根本から解決します。

具体的には、基礎となる共通テストレベルから、差がつく国公立二次試験、そして早慶やマーチ、関関同立といった難関私立大学で問われるハイレベルなものまで、頻出漢字をレベル別に厳選して紹介します。

さらに、科学的な根拠に基づいた効率的な漢字の覚え方、あなたの学習を強力にサポートするおすすめの参考書や学習アプリ、そして評価をワンランク上げる小論文での語彙活用術まで、この記事一本で網羅的に解説します。

最後まで読めば、あなたの志望校合格に必要な漢字力が明確になり、今日から実践できる具体的な学習計画を立てられるはずです。闇雲な暗記作業から卒業し、確実な得点源に変えていきましょう。

大学入試の漢字頻出問題!レベル別出題リスト

大学入試で問われる漢字問題は、志望する大学のレベルや種類によって、求められる知識が大きく異なります。そのため、闇雲に学習を進めるのではなく、まずは自分の目標に合わせた対策を立てることが合格への最短ルートになります。

この章では、以下のテーマに沿って、各レベルで頻出する漢字の特徴と具体的な対策法を詳しく解説いたしましょう。

共通テスト頻出の基礎漢字

大学入試における漢字対策の第一歩は、共通テストレベルの漢字を完璧にすることです。ここで問われる漢字は、大学で学問を修める上での基礎的な語彙力があるかどうかの指標となります。

その理由は、出題される漢字のほとんどが、高校の教科書などで学ぶ常用漢字の範囲内だからです。言ってしまえば、漢字力の「基礎体力」が試される問題と言えるでしょう。

まずは、このレベルの漢字を確実に得点源にすることが大切です。ここでの安定が、精神的な余裕にも繋がりますよ。

はい!基礎をしっかり固めて、応用問題に臨みたいです。

もちろん、「基礎」といっても、対策なしで満点を取るのは容易ではありません。過去10年間の出題データを分析すると、何度も繰り返し問われている「最頻出漢字」が存在するのです。

例えば「媒介(ばいかい)」は、過去10年間で5回も出題された最重要漢字の一つです。このような頻出漢字は、意味や使い方まで含めて、正確に書けるようにしておく必要があります。

まずは、特に繰り返し出題されている以下の漢字から学習を始めてみてはいかがでしょうか。

【共通テスト 頻出重要漢字リスト】

| 漢字 | 読み | 意味・ポイント |

| 媒介 | ばいかい | 物事の仲立ちをすること。「蚊が病気を媒介する」など。 |

| 刻印 | こくいん | 心に深く刻みつけること。「記憶に刻印される」など。 |

| 漠然 | ばくぜん | ぼんやりして、はっきりしない様子。「漠然とした不安」など。 |

| 因習 | いんしゅう | 古くからの習わしや、しばしば否定的な意味でのしきたり。 |

| 援用 | えんよう | 自分の主張の助けとして、他の文献や事例を引用すること。 |

| 発揮 | はっき | 持っている能力や力を、外に現し示すこと。「実力を発揮する」 |

| 列挙 | れっきょ | 物事を一つひとつ並べあげること。 |

| 系統 | けいとう | 一定の順序でつながっていること。「系統立てて考える」など。 |

| 結束 | けっそく | 目的のために、人々が一つにまとまること。団結。 |

| 契機 | けいき | 物事が起こったり、変化したりするきっかけ。「入学を契機に〜」 |

こうして見ると、ニュースや新聞で目にする言葉も多いですね。普段から言葉にアンテナを張ることも大切なんだと感じます。

このように、共通テストレベルの漢字は、現代社会を理解するための基本的な語彙と重なります。ここに挙げた漢字を網羅した参考書を一冊仕上げることが、合格への確実な一歩となるでしょう。

国公立頻出!差がつく標準レベルの漢字

国公立大学の二次試験では、多くの場合、共通テストより一段階レベルの高い語彙力が求められます。特に現代文の評論文では、抽象的で硬い表現が頻出するため、それらの語彙を知っているかどうかが読解の深さに直結するのです。

共通テストとは、どう違うのでしょうか?覚えるべき漢字も変わってきますか?

良い質問ですね。前述の通り、「媒介」のような超頻出漢字は国公立二次でも問われます。しかし、それに加えて、より文語的で専門的な言葉を「記述式で正確に書ける」能力が重要視されるのです。

国公立大学の二次試験で差がつくのは、主に評論文で用いられる以下のような漢字です。

【国公立二次試験 頻出重要漢字リスト】

| 漢字 | 読み | 意味・ポイント |

| 扶助 | ふじょ | 力を添えて助けること。経済的な援助など。 |

| 悔恨 | かいこん | 犯した過ちを後悔し、残念に思うこと。 |

| 抵触 | ていしょく | 法律や規則に違反すること。「法に抵触する」など。 |

| 空疎 | くうそ | 見せかけだけで、内容や実質が伴っていないこと。 |

| 謙譲 | けんじょう | へりくだって、相手に譲る態度。「謙譲の美徳」 |

| 衰退 | すいたい | それまで盛んだったものの勢いが弱まること。 |

| 束縛 | そくばく | 行動の自由を奪い、縛り付けること。 |

| 搾取 | さくしゅ | 他人の働きや成果を、不当に自分のものとして取り上げる。 |

| 啓発 | けいはつ | 人が気づかずにいる点を教え示し、より高い知識へ導くこと。 |

| 恒久 | こうきゅう | 長く久しく変わらないこと。「恒久の平和を願う」 |

これらの漢字をただ書けるだけでなく、評論文の中でどのような文脈で使われるかを理解しておくことが、読解力と記述力の向上に繋がります。

ただし、注意点として、二次試験対策に特化した漢字問題集は数が限られます。そのため、志望校の過去問を実際に解き、出題される語彙のレベル感を肌で感じ取ることが何より重要です。

私立大学(マーチ、関関同立以上)頻出の難漢字

一方、MARCHや関関同立、早慶上理といった難関私立大学の入試では、国公立大学とは少し違った角度からの漢字対策が求められます。幅広い知識はもちろんのこと、言葉の細やかなニュアンスを正確に見分ける能力が問われる傾向にあるのです。

私立大学の漢字問題は、なんだかクセが強いイメージがあります。同音異義語とか、同訓異字の対策が大変そうです。

まさにその通りです。「カンシュウ」なら「監修」と「観衆」、「カイコン」なら「悔恨」と「開墾」のように、文脈から適切な漢字を判断する力が試されます。

これまでの大学レベルと共通する頻出漢字も多く出題されますが、私大対策として特に意識したいのは、以下のような語彙です。

【難関私立大学 頻出重要漢字リスト】

| 漢字 | 読み | 意味・ポイント |

| 無造作 | むぞうさ | 深く考えずに、または技巧を凝らさずに行うさま。 |

| 系譜 | けいふ | 血筋のつながり。転じて、学問や芸術の師弟のつながり。 |

| 慣例 | かんれい | 習慣として昔から行われている事柄。しきたり。 |

| 耳目 | じもく | 耳と目。転じて、世間の注意・注目。「耳目を集める」 |

| 丹念 | たんねん | 細かい部分にまで気を配り、丁寧に行うさま。 |

| 夢想 | むそう | 現実から離れて、夢のようにあれこれと想像すること。 |

| 端的 | たんてき | 要点を手短にはっきりと表現するさま。「端的に言うと…」 |

| 匹敵 | ひってき | 能力や価値が、比較対象とほぼ同等であること。 |

| 偶像 | ぐうぞう | 崇拝の対象となる像。転じて、熱狂的な崇拝の的となる人。 |

| 充足 | じゅうそく | 不足なく満ち足りていること。「自己充足」など。 |

難関私大を目指すのであれば、漢字の参考書もより網羅性の高いものを選ぶとよいでしょう。特に、四字熟語や対義語・類義語までカバーしているものを選ぶと、語彙問題全体の対策になり、学習の効率が上がります。

小論文で知的な印象を与える頻出漢字

漢字力は、書き取り問題で得点するためだけのものではありません。推薦入試や二次試験で課される小論文や記述問題において、その力は絶大な効果を発揮します。

なぜなら、使える語彙の量は、そのまま思考の深さや表現力の豊かさを示す指標となるからです。適切な言葉を用いて論理を展開できる答案は、採点者にも良い印象を与えます。

小論文で難しい言葉を自然に使えると、評価が上がりそうですね!

その通りです。ただし、最も重要なのは意味を正確に理解し、文脈に合った使い方をすることです。背伸びをして間違った使い方をすると、かえって評価を下げかねないので注意が必要ですよ。

書き取り対策と並行して、以下のような「知的な漢字」も自分の使える語彙としてストックしておくことをお勧めします。

- 涵養(かんよう):「教養を涵養する」のように、水が自然に染み込むように、ゆっくりと養い育てること。

- 示唆(しさ):「この事実が示唆しているのは」のように、それとなく物事を示し、気づかせること。

- 克明(こくめい):「当時の様子を克明に記録する」のように、細かな点まで手落ちなく、丹念なさま。

- 形而上(けいじじょう):時間や空間の制約を超えた、本質的・観念的な領域を指す哲学用語。「形而上の問題」

- 相克(そうこく):対立する二つのものが、互いに相手に勝とうと争うこと。「理想と現実の相克」

- 捨象(しゃしょう):ある物事を考える際、本質的でない要素を捨て去ること。

これらの言葉を効果的に使うには、普段から評論文を読む際に、実際の文章の中でどのように機能しているかを観察するのが一番の近道です。言葉の意味を正しく理解し、自分の意見を表現する際の武器として活用しましょう。

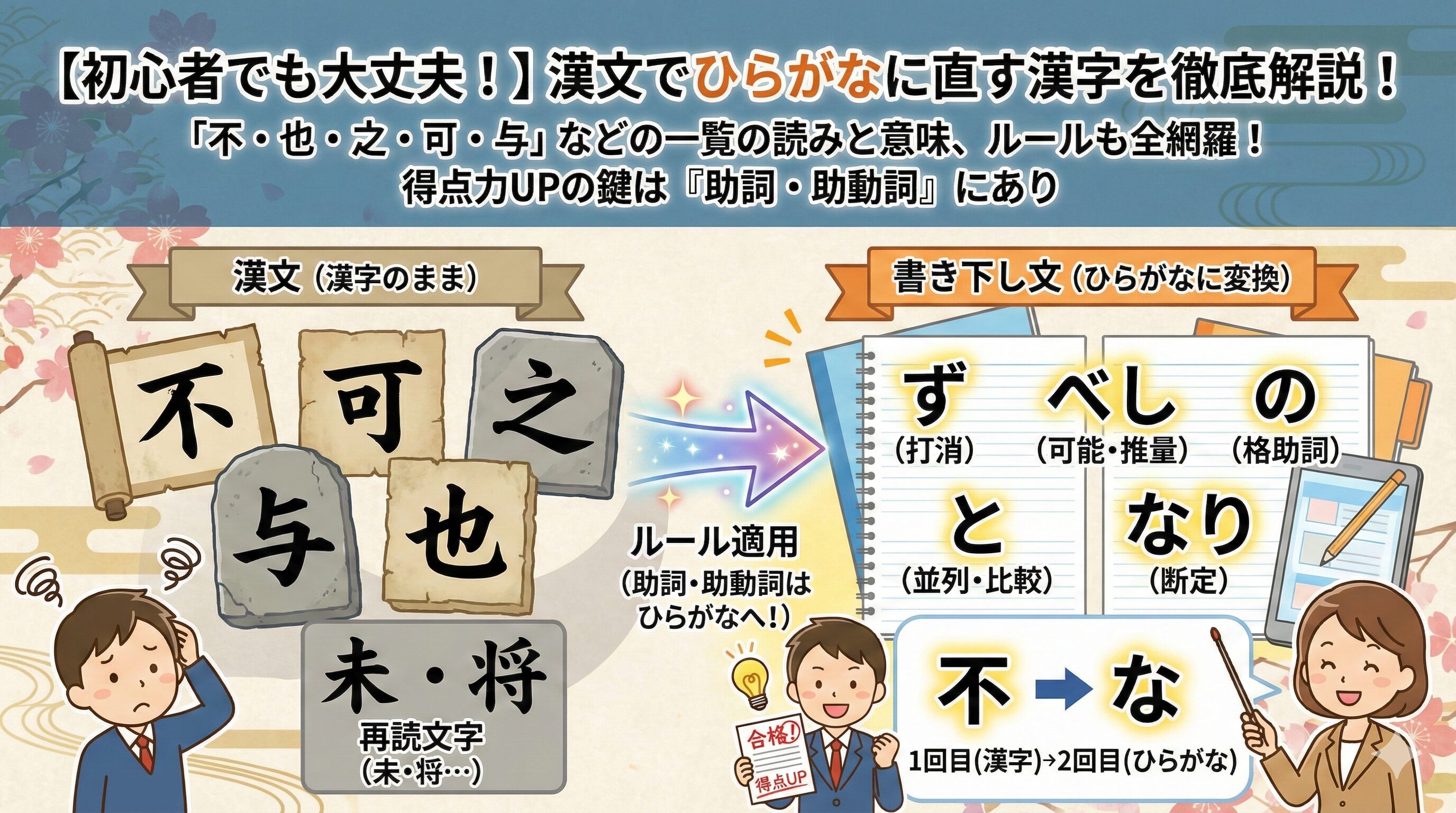

意外な落とし穴?間違いやすい送り仮名

漢字そのものは完璧に書けるのに、送り仮名を一つ間違えたために失点してしまう。これは、大学入試で最も避けたい、もったいないミスの典型例です。

「行う」なのか「行なう」なのか、迷うことがあります。何かルールはあるのでしょうか?

良い質問ですね。実は、送り仮名には内閣告示として定められた公的なルール(「送り仮名の付け方」)が存在します。このルールを知っておくだけで、多くの迷いは解決できます。

基本原則は「活用する部分を送る」と覚えておきましょう。 例えば、「行う」の場合、「行わない」「行います」「行うとき」と活用するのは「う」以降の部分です。そのため、「行」の後ろに「う」を送るのが正しい表記となります。

しかし、この原則には例外も多く、特に受験生が間違いやすいパターンが存在します。以下の例を見て、ご自身の認識が合っているか確認してみてください。

【間違いやすい送り仮名の例】

| 間違いやすい例 | 正しい送り仮名 | ポイント |

| 明かるい | 明るい | 「明るさ」など名詞形を考えると分かりやすいです。 |

| 行なう | 行う | 基本原則通り、活用語尾の「う」から送ります。 |

| 著わす | 著す | 「表す」「現す」も同様に「~わす」ではありません。 |

| 終る | 終わる | 「終わる」が一般的です。「終える」という別の動詞もあります。 |

| 恥しい | 恥ずかしい | 活用する部分を動かすの、注意が必要です。 |

送り仮名に迷った際には、一度立ち止まってその動詞を活用させてみたり、同じ漢字を使った別の言葉を思い出したりする習慣をつけることが大切です。たった一文字の違いが、合否を分けることもあるのです。

気にしすぎないで!とめ・はね・はらいの採点基準

漢字を丁寧に練習していると、「ここの”はね”は、もっと長く書くべきだろうか」「ここは”とめ”るのが正しかっただろうか」と、細かい部分が気になってしまうことがありますよね。

はい、あります!細かい字形の違いで減点されたらどうしようかと、いつも少し不安です…。

その気持ち、よく分かります。しかし、大学入試の採点においては、過度に神経質になる必要はありません。

実は、文化庁が公表している「常用漢字表の字体・字形に関する指針」には、漢字の採点についての方針が示されています。そこでは、「漢字の骨格が同じであれば、細かい部分(とめ、はね、はらい、点の向きなど)の違いは許容されるべき」とされているのです。

例えば、以下のような字形の違いは、どちらで記述しても基本的には正解とされます。

- 「木」の縦棒の末尾を「とめる」か「はねる」か

- 「令」の最終画を「マ」のように書くか「卩」のように書くか

- 「曜」の「ヨ」の部分を縦棒でつなげるか、離すか

もちろん、明らかに違う漢字になってしまうのは誤りです。(例:「未」と「末」、「土」と「士」)

ここで最も大切なのは、細かい部分にこだわりすぎて書くスピードが落ちたり、自信をなくしたりすることなく、その漢字の骨格を正しく、かつ丁寧に書くことです。どうぞ安心して、自信を持って答案用紙に書き込んでください。

大学入試で頻出の漢字!効率的な覚え方と対策

志望校レベルで頻出する漢字を把握できたら、次はいよいよ「どう覚えるか」という実践的なステージに移ります。ただガムシャラに書き続ける学習法では、多大な時間がかかる割に、記憶にはなかなか残りません。脳の仕組みに合った効率的な学習法を取り入れることで、漢字学習はもっと楽に、そして確実なものに変わります。

この章では、明日からすぐに試せる具体的な学習法と、それを継続するためのコツを紹介していきましょう。

効率的な覚え方の基本は部首と成り立ち

画数が多い漢字や、形が似ている漢字を覚えるのが苦手です…。すぐにごちゃごちゃになってしまいます。

その気持ち、よくわかります。そんな時こそ、漢字を丸暗記するのではなく、パーツに分解して意味を考える方法が効果的です。

多くの漢字は、意味を表すパーツ(部首)と音を表すパーツの組み合わせでできています。この「意味のパーツ」である部首に注目すると、知らない漢字でもある程度の意味を推測できるようになるのです。

例えば、以下の部首が持つ意味を覚えておくだけで、関連する漢字を芋づる式に覚えることが可能になります。

【覚えておくと便利な部首の例】

| 部首 | 主な意味 | 漢字の例 |

| さんずい(氵) | 水、液体に関すること | 汁、汗、潜、潟、潤 |

| きへん(木) | 木、植物に関すること | 枝、柱、机、概、構 |

| にくづき(月) | 体、内臓に関すること | 肌、腕、脳、臓、腐 |

| ごんべん(言) | 言葉、話すことに関すること | 語、説、誠、謙、誓 |

さらに、漢字の「成り立ち」を一つのストーリーとして覚えるのも非常に有効な方法です。

- 休 → 人が木に寄り添って休んでいる姿

- 親 → 木の上に立って、我が子を見守る親の姿

- 奮 → 大きな田んぼで、衣のすそをまくって鳥を追い払い奮い立つ姿

このように、漢字を意味のあるパーツの集合体として捉えることで、ただの記号の羅列ではなく、意味と結びついた忘れにくい知識として記憶に定着させることができるでしょう。

こうした覚え方を精緻化といいます。精緻化について詳しい記事はこちら。

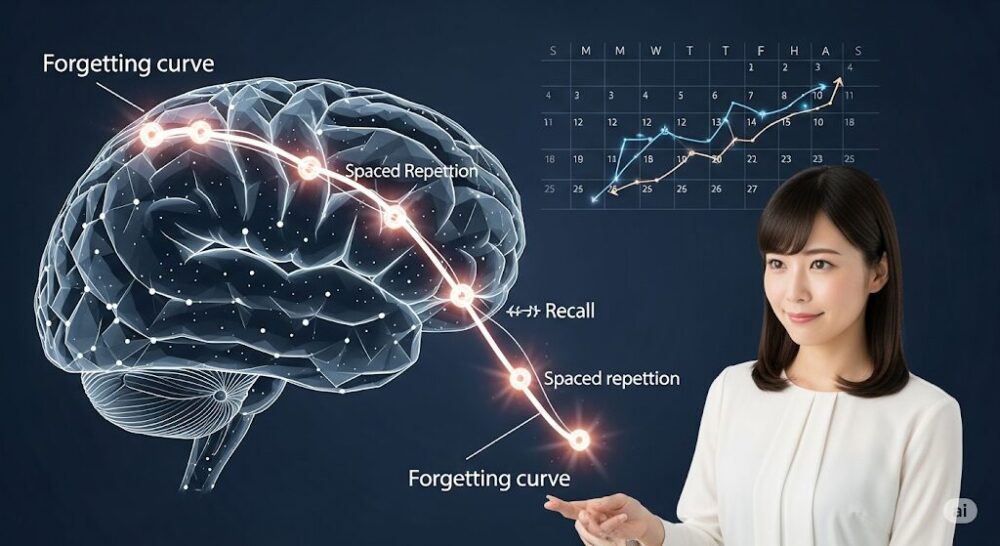

忘却曲線を活用したベストな復習法

頑張って覚えたはずなのに、数日経つとすっかり忘れてしまっていて…。自分の記憶力が不安になります。

大丈夫です。それは、みちかさんの記憶力が悪いわけではなく、人間の脳としてごく自然な現象なのです。大切なのは、脳が忘れる仕組みを理解して、賢く復習することにあります。

ドイツの心理学者エビングハウスの研究によると、人間の脳は、何かを学習しても1日後にはその74%を忘れてしまうと言われています。これが有名な「エビングハウスの忘却曲線」です。

しかし、脳は「繰り返し入ってくる情報」を「重要な情報」だと判断し、長期的に記憶しようとする性質を持っています。つまり、「忘れる前」に復習することで、記憶を定着させられるのです。

では、いつ復習するのが最も効果的なのでしょうか。科学的に推奨されているのは、以下のタイミングです。

- 学習した《翌日》(最重要!)

- 学習から《1週間後》

- 学習から《2週間後》

- 学習から《1ヶ月後》

このサイクルで復習を繰り返すことで、一度覚えた漢字は短期的な記憶から、テスト本番で引き出せる「長期記憶」へと変わっていきます。

なるほど!やみくもに繰り返すんじゃなくて、タイミングが大事なんですね。

その通りです。この復習サイクルを自分で管理するのが大変だと感じる場合は、復習タイミングを通知してくれる学習アプリなどを活用するのも一つの良い方法でしょう。

こうした学び方を分散学習といいます。分散学習についてはこちらに詳しくまとめています。

スキマ時間におすすめの漢字学習アプリ

忙しい高校生にとって、まとまった勉強時間を確保するのは大変なことです。そこで、通学中の電車やバスの中、休み時間、寝る前の10分といった「スキマ時間」をいかに活用するかが、ライバルと差をつける鍵となります。

そして、スキマ時間学習の最も強力な相棒が、スマートフォンアプリです。

参考書を開くのは大変でも、スマホなら手軽にできますね!ゲーム感覚でできたら最高です。

そうですね。最近はゲーム性が高かったり、手書き入力に対応していたりと、質の高い漢字アプリがたくさんリリースされています。選ぶ際は、以下の3つのポイントをチェックしてみてください。

- 手書き機能の有無:実際に手を動かして書くことで、記憶に残りやすくなります。

- 問題のレベルと網羅性:共通テストレベルから難関大レベルまで、自分の目指すレベルに合っているかを確認しましょう。

- 継続しやすさ:ランキング機能やポイント制度など、モチベーションを維持できる工夫があるかも重要です。

【大学受験生におすすめの漢字学習アプリ】

| アプリ名 | 特徴 | こんな人におすすめ |

| 漢字検定・漢検漢字トレーニング | 漢検10級から1級まで完全網羅。四字熟語や部首問題も豊富で、まさに王道。 | 基礎から応用まで、体系的に漢字を学びたい人。 |

| 中学生・高校生のYDK漢字 | 手書き入力に対応。間違えた問題を自動でリスト化してくれる復習機能が優秀。 | 苦手な漢字を効率的に克服したい人。 |

| 書き取り漢字練習 | シンプルな操作性で、ひたすら書き取り練習に集中できる。小学校で習う漢字から常用漢字まで幅広くカバー。 | アプリのゲーム性よりも、純粋な練習量を重視する人。 |

ただし、アプリ学習は手軽な反面、知識が断片的になりがちという側面もあります。体系的な学習には参考書を併用するなど、うまくバランスを取ることが大切です。

体系的にきちんと学びたいならスタディサプリの「重要語句・知識」の講座を取り、学ぶことをお勧めします。数講座を視聴し、漢字や語句の考え方を身に着けると一気に得点源にすることができますよ。

無料体験期間がありますので、気になる人は気軽に始めてみてください。

語彙力もUPする頻出漢字参考書の選び方

漢字の参考書は、あなたの学習の羅針盤となる重要なツールです。しかし、数多くある中から自分に合った一冊を見つけるのは、なかなか難しいものでしょう。

漢字の参考書って、たくさん種類があってどれを選べばいいか迷ってしまいます…。

自分に合った一冊を見つけることが大切ですね。大きく分けて3つのタイプがあるので、それぞれの特徴を知って、自分の学習スタイルに合ったものを選んでみましょう。

1. 効率重視なら「頻出度順タイプ」

入試に出やすい順に漢字が並んでいるため、最も効率的に得点力を向上させられます。時間がない人、何から手をつけていいか分からない人におすすめです。 代表例:「大学入試でる順漢字書き取り・読み方2900」など

2. 理解重視なら「意味・語源解説タイプ」

漢字の意味や成り立ち、関連語などが詳しく解説されているタイプです。時間はかかりますが、漢字を”点”ではなく”線”や”面”で理解できるため、忘れにくく、語彙力全体が底上げされます。 代表例:「入試漢字マスター1800+」など

3. スキマ時間活用なら「一問一答タイプ」

コンパクトなサイズで、赤シートで隠しながら手軽にチェックできるタイプです。通学中や休み時間の反復練習に最適でしょう。 代表例:「現代文漢字 一問一答【完全版】」など

【タイプ別 おすすめ漢字参考書】

| 参考書名 | 特徴 | こんな人におすすめ |

| 入試漢字マスター1800+ | 意味や対義語・類義語の解説が豊富。語彙力も同時に鍛えられる。 | じっくり取り組みたい理解重視の人。 |

| でる順漢字書き取り・読み方2900 | 頻出度順の配列で、無駄なく効率的に学習できる。 | とにかく時間がない、効率重視の人。 |

| 現代文漢字 一問一答【完全版】 | コンパクトで持ち運びやすい。スピーディーに反復練習できる。 | スキマ時間を徹底的に活用したい人。 |

ここで注意したいのは、評判が良いからといって、いきなり難しい参考書に手を出すことです。自分の現在のレベルに合わないものを選ぶと、挫折の原因になりかねません。まずは書店で実際に中身を確認し、無理なく続けられそうなものを選ぶようにしてください。

漢検を目標にモチベーションを維持するコツ

漢字学習は、成果が見えにくく、単調な作業の繰り返しになりがちです。「入試のため」という漠然とした目標だけでは、モチベーションを維持するのが難しいと感じることもあるかもしれません。

正直、毎日同じような練習ばかりだと、だんだん飽きてきちゃいますね…。

そんな時におすすめなのが、漢字学習を「受験勉強」から「資格取得」へと視点を変えること。つまり、「漢字検定(漢検)」の合格を目標にするのです。

漢検の活用には、多くのメリットがあります。

- 明確な目標ができる:「次の試験で準2級に合格する!」という具体的で短期的な目標ができるため、学習計画が立てやすくなります。

- 実力が可視化できる:「合格」という目に見える成果は、大きな自信と次への意欲につながります。

- バランスよく学べる:級ごとに学ぶべき漢字が体系的に整理されているため、知識に偏りがなくなります。

一方で、大学によっては漢検取得が直接入試で優遇されることもありますが、これは一部の大学に限られます。過度な期待はせず、あくまで学習のペースメーカーとして活用するのが良いでしょう。

大学入試対策として漢検を活用する場合、最終的には高校卒業・大学・一般レベルとされる「漢検2級」の取得を目指すのが一つの目安となります。まずはご自身の現在の実力に合った級から挑戦し、一つずつステップアップしていくのが成功の秘訣です。

漢字学習に行き詰まりを感じたら、ぜひ漢検という新たな目標を設定してみてください。きっと新鮮な気持ちで机に向かえるでしょう。

日本漢字能力検定協会の公式サイトはこちら

大学入試の頻出漢字対策!重要ポイント総括

- 大学入試の漢字対策は、まず共通テストレベルの基礎固めから始めるべきである

- 共通テストでは「媒介」「刻印」など、常用漢字の中でも特に頻出するものが繰り返し問われる

- 国公立二次試験では、評論文で使われる抽象的・文語的な漢字が記述式で問われる

- 難関私立大学では、「同音異義語」や「同訓異字」を文脈で判断する力が試される

- 小論文で「涵養」「示唆」といった知的な語彙を的確に使うと、評価向上が期待できる

- 送り仮名は内閣告示のルールが基本であり、「行う」「表す」などが正しい表記である

- 漢字の「とめ・はね・はらい」は、骨格が合っていれば過度に気にする必要はない

- 漢字の成り立ちや部首の意味を理解すると、丸暗記よりも記憶に定着しやすい

- 学習した翌日や1週間後など、忘却曲線に基づいた復習が最も効果的である

- スマホアプリは、通学中などのスキマ時間を活用した学習に最適である

- 手書き機能や復習機能の有無が、漢字学習アプリを選ぶ際の重要なポイントとなる

- 参考書は「頻出度順」「意味解説」「一問一答」の3タイプがあり、目的に合わせて選ぶべきだ

- 漢検2級の取得を目標にすると、学習のモチベーション維持に繋がりやすい

- 漢字の書き取りだけでなく、意味まで理解することで語彙力全体の向上に繋がる

- 志望校のレベルに合わせ、基礎から応用へと段階的に学習を進めることが合格への鍵である