【先生向け】iPadの教育活用ガイド|先生の業務効率を上げるアプリ連携術

GIGAスクール構想の推進により、多くの教育現場でiPadが標準的なツールとなりつつあります。しかし、導入されたものの「具体的にどう授業で使えば良いのか分からない」「もっと効果的な活用法はないだろうか」といった悩みを抱える先生方も少なくないのが現状です。

この先進的なデジタルツールが持つ真のポテンシャルは、個々のアプリを単体で使うのではなく、複数のアプリを有機的に連携させることで引き出されます。

この記事では、iPadの教育活用を深く掘り下げ、日々のクラス運営に不可欠なGoogle ClassroomとGoogle Meetの連携から、手書きの良さをデジタルで再現するGoodnotesとの連携、さらには生徒の創造性を刺激するCanvaとの連携まで、具体的なステップを交えて幅広く解説します。

単なるファイルの共有方法に留まらず、授業で今すぐ使える便利な技を多数紹介し、先生の業務効率アップと生徒の学習効率アップの両方を実現するための実践的なノウハウを、初心者の方にも分かりやすく具体的にお届けします。

基本から始めるIPADの教育活用術

GoogleclassroomとGooglemeet連携

iPadを活用した教育実践の基盤となるのが、クラス運営の司令塔であるGoogle Classroomと、リアルタイムの双方向コミュニケーションを実現するGoogle Meetのシームレスな連携です。この2つのツールを組み合わせることで、オンライン授業、ハイブリッド授業、そして対面授業の補完まで、あらゆる教育シーンで円滑な授業運営が可能になります。

連携方法は非常にシンプルです。先生がGoogle Classroomの「設定」画面からMeetの会議リンクを生成し、「生徒に表示」をオンにするだけ。これだけで、Classroomのクラス上部に専用のビデオ会議アイコンが常時表示されるようになります。

生徒はこのアイコンをタップするだけで、いつでも迷うことなく指定されたオンライン教室へ入室できるのです。この仕組みは、特にICTに不慣れな生徒がいる場合に、参加へのハードルを大きく下げてくれます。

連携が生み出す最大のメリット:一貫性のある学習空間

この連携がもたらす最大の価値は、毎回の授業ごとに新しい会議リンクを案内・共有する手間が完全に不要になる点です。これにより、連絡の煩雑さが解消されるだけでなく、生徒にとってClassroomが「いつもの教室」という一貫した学習空間として認識されるようになります。

必要な連絡も、課題も、オンライン授業への参加も、すべてがClassroomから始まるというシンプルな動線は、学習環境の安定化に大きく貢献します。(参照:Google for Education ヘルプセンター)

さらに、Googleカレンダーと連携させ、授業スケジュールにMeetの予定を登録しておけば、生徒のデバイスに自動でリマインダー通知を送ることも可能です。これにより、うっかり忘れを防ぎ、生徒の主体的な時間管理能力を育む一助ともなります。

このように、ClassroomとMeetの連携は、単なる利便性の向上に留まらず、安定的で分かりやすい学習環境を構築するための第一歩なのです。もちろん、画面共有だって簡単にすることができます。

GoogleclassroomとGoodnotesの連携術

紙媒体が中心だったワークシートやプリント課題の運用は、デジタルノートアプリの金字塔であるGoodnotesを連携させることで、ペーパーレスでありながら「手で書く」という学習効果を損なわない、理想的な学習サイクルへと進化させることができます。

この連携によるデジタルワークフローは、非常に合理的です。

- 課題配信:先生は、作成したワークシート(PDF形式)をGoogle Classroomの課題として配信します。既存のプリントをスキャンしてPDF化するだけで、過去の資産も有効活用できます。

- 読み込み:生徒はClassroomアプリで課題を開き、「共有」メニューからPDFを直接Goodnotesに読み込みます。数タップで、静的なPDFが書き込み可能な動的教材に変わります。

- 書き込み:生徒はGoodnotesの豊富なペンツールやマーカーを使い、Apple Pencilなどで解答を手書きします。図形を描いたり、重要な部分に色を付けたりと、紙のプリント以上に自由な表現が可能です。

- 書き出し:解答が完成したら、Goodnotesの共有機能から注釈(書き込み)が統合された新しいPDFとして書き出します。

- 提出:最後に、書き出したPDFファイルをGoogle Classroomの課題画面に戻り、添付して提出ボタンをタップすれば完了です。

この一連の流れにより、印刷・配布・回収にかかっていた膨大な時間が削減されます。さらに、提出された課題はClassroom上で生徒ごとに整理されるため、管理も非常に容易です。生徒にとっても、大量のプリントを持ち運ぶ必要がなくなり、紛失のリスクからも解放されます。

提出時の形式は「PDF」を徹底

この連携をスムーズに運用するための最重要ポイントは、生徒がGoodnotesからファイルを書き出す際の形式です。必ずフォーマットとして「PDF」を選び、「編集不可」のフラット化されたPDFとして書き出すよう指導を徹底してください。

Goodnotes独自の `.goodnotes` 形式で提出されてしまうと、先生側でファイルが開けず、再提出を依頼する手間が発生してしまいます。年度の初めに一度、この提出ルールを丁寧にレクチャーする時間を設けることをお勧めします。

Googleclassroomでcanvaの課題を配布

生徒の興味を引きつけ、思考を深めるような視覚的に魅力的な教材を作成したいとき、オンラインデザインツールCanvaは最も強力な味方となります。そして、CanvaとGoogle Classroomの間に用意された連携機能は、教育現場におけるCanva活用の効果を最大化する鍵と言えるでしょう。

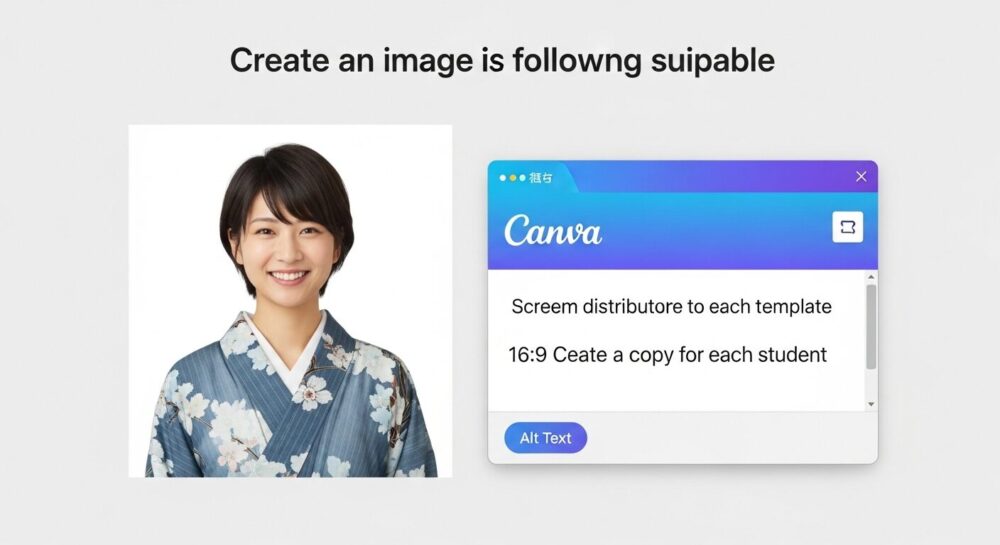

数ある連携機能の中でも、特に画期的なのが、Canvaで作成したデザインテンプレートをClassroomの課題として配布する際に利用できる「各生徒にコピーを作成」というオプションです。

先生が授業で使いたいプレゼンテーション、インフォグラフィック、思考ツールなどのテンプレートをCanvaで準備し、Classroom経由でこの設定を用いて配布すると、システムが自動的に全生徒分のコピーを作成し、各生徒に個別の編集権限を付与してくれます。

「この共有リンクを開いて、メニューから『コピーを作成』を選んで自分のファイルを作ってから作業してくださいね」…この指示、うまくいかないことが本当に多いですよね。

元のテンプレートを直接編集してしまう生徒が出たり、そもそもコピーの作成方法が分からなかったり。この「各生徒にコピーを作成」機能は、そうしたICTスキルの差から生じる混乱や、先生の余計な管理タスクをゼロにしてくれる、まさに魔法のような機能です。

この仕組みにより、生徒は他人の作業を誤って上書きしてしまう心配なく、自分だけのキャンバスで安心して創造的な活動に取り組むことができます。同時に、先生はClassroomの管理画面から、各生徒の作業の進捗状況をリアルタイムで確認し、必要に応じて個別にコメントを送ることも可能です。

デザイン性に優れたCanvaの表現力と、Google Classroomの堅牢な管理能力が組み合わさることで、個別最適化された学習活動の可能性が大きく広がります。

AirDropでのスムーズなファイル共有

Google Classroomがクラス全体の情報を整理・蓄積する「公的な」ファイル共有基盤だとすれば、Appleデバイスに標準搭載されているAirDropは、授業中の「今、ここで」という即時的なニーズに応えるための「私的な」共有ツールとして活躍します。

近くにあるAppleデバイス同士で、Wi-FiやBluetoothを利用して、インターネット接続を介さずに写真、PDF、Webサイトのリンクなどを直接的に、かつ高速に送受信できるのが特徴です。(参照:Apple サポート「iPhone や iPad で AirDrop を使う」)

AirDropが特に活きる教室での活用例としては、以下のような場面が考えられます。

- グループワークで、生徒がスマートフォンのカメラで撮影した実験の様子や、作成したポスターの写真を、その場で代表者のiPadに集約する。

- ある生徒が描いた素晴らしいスケッチや、見つけた的確な資料を、その場で先生のiPadに送信してもらい、即座にプロジェクターでスクリーンに投影してクラス全体で共有・賞賛する。

- 特定の生徒の学習進度に合わせて、追加の参考資料やヒントとなるWebページのURLを、他の生徒に気づかれずにそっと送信する。

利便性と安全性を両立させるための「AirDrop運用ルール」

非常に便利なAirDropですが、無用なトラブルを避けるためには、設定に関する明確なクラスルールを設けることが不可欠です。普段の受信設定は、セキュリティとプライバシー保護の観点から「受信しない」または「連絡先のみ」にしておくことを基本とします。

そして、授業内でファイル共有が必要になった時だけ、先生が「今から1分間だけ、受信設定を『すべての人(10分間のみ)』に変更してください」と指示を出します。ファイルの送受信が完了したら、すぐに全員で「受信しない」に戻すことを確認する、という一連の流れを徹底することが、利便性と安全性を両立させるための鍵となります。

このように、AirDropは構造化された課題提出の仕組みを置き換えるものではありません。しかし、授業のダイナミズムを損なうことなく、偶発的で即時的なアイデアや成果物の共有を可能にする、非常に価値のあるツールなのです。

授業準備での業務効率アップのコツ

これまで紹介してきたようなアプリ連携を日々の授業に取り入れることは、単に授業の質を高めるだけでなく、先生自身の業務効率を飛躍的に向上させることにも直結します。その最大の理由は、教材や指導の記録といったあらゆる情報がデジタルデータとして一元化され、検索・再利用・改善が容易になる点にあります。

例えば、一度Goodnotes上で作成した、手書きの解説や図解をふんだんに盛り込んだデジタル教材は、来年度以降もほぼそのまま再利用することができます。さらに、生徒の反応や学力の定着度を見ながら、部分的な修正や内容の追記を行うことも極めて容易です。紙のプリントのように、毎年ゼロから作り直したり、細かな修正のために全体を印刷し直したりする必要はありません。

これはCanvaで作成した授業用のスライドやワークシートのテンプレートについても同様です。一度、自分の授業スタイルに合った基本のテンプレートをいくつか作成しておけば、あとは内容を差し替えるだけで、常に質の高い教材を短時間で準備できるようになります。

これにより、先生は教材の体裁を整えるといった作業的な時間から解放され、「何をどう教えるか」という、授業の根幹に関わる創造的な思考に、より多くの時間を投下できるようになるのです。

「時間」という最も貴重なリソースの創出

印刷、配布、回収、ファイリング、紛失した生徒への再配布…こうした物理的な作業に費やされていた時間は、決して少なくありません。iPadとアプリ連携の活用は、これらの時間を大幅に削減し、先生にとって最も貴重なリソースである「時間」を創出します。

その生まれた時間で、生徒一人ひとりの学習状況をより丁寧に見取ったり、新しい指導法について学んだり、あるいはシンプルに休息を取ることもできます。デジタル化の真の目的は、教育の質そのものを高めるための時間を確保することにあるのです。

Goodnotesの知られざる便利な技

Goodnotesを単に「PDFに文字が書けるアプリ」としてだけ使っているとすれば、そのポテンシャルの半分も活かしきれていません。実は、日々の授業をより豊かに、そして効率的にするための「便利な技」が数多く搭載されています。その中でも特に強力で、応用範囲が広いのが「なげなわツール」です。

万能ツール「なげなわツール」の応用術

手書きの文字や図形をまるでオブジェクトのように自在に扱える「なげなわツール」は、Goodnotes活用の鍵です。基本的な移動・サイズ変更機能に加えて、以下のような応用が極めて強力です。

- 手書き文字からテキストへ変換: なげなわツールで囲んだ手書き文字をタップすると、「変換」メニューが表示されます。これを選択するだけで、手書き文字を一瞬で検索可能なテキストデータに変換できます。授業の最後に板書全体をテキスト化して、Google Classroomで共有するといった活用が可能です。

- 自由自在な教材の再構成: 複数のPDF資料やWebサイトから、必要な部分だけをスクリーンショットで撮影します。そして、なげなわツールで必要な図や文章だけを正確に切り抜いてコピーし、一枚のノートに貼り付けていくことで、生徒のレベルや授業のテーマに合わせた完全オリジナルの問題集や資料集を驚くほど簡単に作成できます。

- 書いた後のスタイル変更: なげなわツールで囲んだオブジェクトは、後からでもペンやマーカーの色、太さを自由に変更できます。解説中には黒で書き進め、授業の最後に重要なポイントだけを囲んで赤色に変える、といったメリハリのある指導が可能になります。

時短の切り札:「要素」機能でオリジナルスタンプを作成

Goodnotesの「要素」機能は、よく使う図形やイラスト、さらには「Excellent!」や「もう少し!」といった手書きのフィードバックコメントなどを、自分だけのオリジナルスタンプとして登録しておける機能です。

一度登録すれば、ツールバーからいつでもドラッグ&ドロップでノートに貼り付けられます。生徒の提出物へのデジタル添削を行う際に、この機能を活用することで、フィードバックの質を保ちながら、作業時間を劇的に短縮することができます。

これらの機能を意図的に使いこなすことで、Goodnotesは単なるデジタルノートブックから、先生の思考を整理し、質の高い教材を創造するための、なくてはならないパートナーへと進化するでしょう。

授業の質を高めるIPADの教育活用法

- 生徒の学習効率アップにつながる活用

- Meet画面共有で失敗しない注意点

- Canvaのテンプレート共有で作業を効率化

- CanvaでKJ法・マトリックス法を共有

- 明日からできるIPADの教育活用まとめ

生徒の学習効率アップにつながる活用

iPadの戦略的な活用は、先生の業務効率化に貢献するだけでなく、学習の主役である生徒の学習効率アップに直接的な効果をもたらします。これまで当たり前とされてきた学習上の制約を、デジタルツールの特性が取り払うことで、生徒の主体的で深い学びを強力にサポートするのです。

第一に、学習リソースへのアクセス性が飛躍的に向上します。Google Classroom上にその日の教材、参考資料、関連動画のリンクなどが体系的に整理されていれば、生徒はいつでも、どこにいても、必要な情報に即座にアクセスできます。

これにより、授業中の「聞き逃し」や、配布されたプリントの紛失といった、これまで避けがたかった学習機会の損失を根本から防ぐことができます。また、欠席した生徒への情報伝達も、Classroomを確認するよう伝えるだけで完結します。

第二に、Goodnotesのようなデジタルノートアプリは、学習の個別最適化を強力に促進します。

単に文字を書くだけでなく、重要な部分をペンの色や太さで強調したり、理解を助ける図やイラストを自由に描き加えたり、関連するWebサイトのスクリーンショットを貼り付けたりと、生徒一人ひとりが自分自身の認知特性に合わせて、最も理解しやすいノートを能動的に構築できます。特に、手書きのノートでは不可能な「キーワード検索機能」は、テスト前の復習効率を劇的に向上させます。

「やり直しやすさ」が試行錯誤を促し、思考を深める

デジタルツールの持つ最大の教育的価値の一つが、その「やり直しやすさ」にあります。紙のノートでは、一度書いたものを消しゴムで消すと跡が残ったり、図を修正するのが難しかったりしますが、デジタルノートではアンドゥ機能で一瞬にして元に戻せます。

この心理的なハードルの低さは、生徒が間違いを恐れずに様々なアイデアを試し、試行錯誤することを促します。数学の複雑な図形を何度も描き直したり、作文の構成を大胆に入れ替えたりするプロセスそのものが、生徒の思考を活性化させ、学習内容のより深い定着へとつながるのです。

Meet画面共有で失敗しない注意点

Google Meetにおける画面共有は、オンライン授業やハイブリッド授業において、教材や生徒の成果物を提示するための非常に強力な機能です。しかし、iPadから画面共有を行う際には、PC版とは決定的に異なる、絶対に理解しておくべき重要な注意点が存在します。

それは、「iPadの画面共有は、特定のアプリのウィンドウだけを選んで共有することはできず、その瞬間にiPadに表示されている画面全体が、音声も含めてそのまま共有される」というシステム上の特性です。

この特性を理解せずに画面共有を開始してしまうと、意図せずプライベートなメッセージの通知がポップアップしたり、授業とは全く関係のないアプリの画面、あるいはホーム画面に並んだ個人のアプリ一覧まで、すべてが生徒に見えてしまう可能性があります。

こうした事態は、授業の流れを止めてしまうだけでなく、先生のプライバシーや権威性にも関わる問題に発展しかねません。

プロの授業を実現する「画面共有前」の鉄壁チェックリスト

意図しない情報の流出を防ぎ、スムーズでプロフェッショナルな授業を行うためには、画面共有ボタンをタップする前の「事前準備」が不可欠です。以下のチェックリストを習慣化することを強く推奨します。

- ✅ 通知の一時停止: iPadのコントロールセンターから「集中モード(おやすみモード)」をオンにし、あらゆるアプリからの通知ポップアップを完全にブロックする。

- ✅ 不要なアプリの完全終了: マルチタスク画面(ホームバーを上にスワイプして長押し)を開き、授業に関係のないすべてのアプリを上にスワイプして完全に終了させておく。

- ✅ 共有教材の事前準備: 授業で共有するGoodnotesのノート、Webブラウザのタブ、写真などを、あらかじめすべて開いて準備しておく。

この「発表の前に、デジタルな机の上を綺麗に整頓しておく」という一手間をかける意識が、先生自身のプライバシーを守り、生徒が安心して学習に集中できる質の高い授業環境を実現します。

Canvaのテンプレート共有で作業を効率化

前述の通り、CanvaとGoogle Classroomを連携させることで、デザインテンプレートを「各生徒にコピーして配布」する機能が利用でき、課題配布の作業が劇的に効率化されます。

この機能の真価は、単に同じフォーマットで作業をさせるという点に留まりません。思考を構造化するための思考ツール(シンキングツール)や、レポート・発表資料の雛形を配布する際に、その教育的効果を最大限に発揮します。

例えば、物事を比較対照して考える「ベン図」や、原因と結果を整理する「フィッシュボーン図」、物語の構造を分析する「プロット図」など、様々な思考ツールをCanvaの豊富な素材を使って魅力的にデザインし、テンプレートとして配布します。

生徒は、ゼロから図形を作ることに悩む必要がなく、フォーマットに沿って内容を記述・整理することに集中できます。これにより、「何を書けばいいか分からない」「どう整理すればいいか分からない」といった、思考の初期段階で生じがちなつまずきを効果的に防止することができます。

このアプローチは、生徒が思考の「型」を学ぶ上で非常に有効です。思考のフレームワークをテンプレートとして提供することで、生徒はより高度な思考活動そのものにエネルギーを注げるようになり、学習の質を深めることにつながります。同時に、先生にとっても、提出された課題の評価の観点が揃いやすくなるという大きなメリットがあります。

CanvaでKJ法・マトリックス法を共有

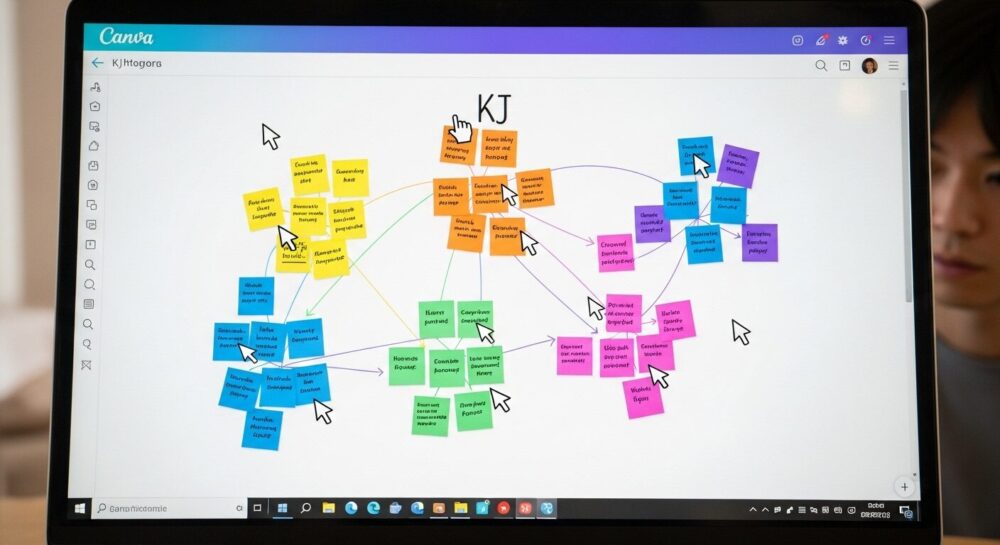

Canvaの教育的価値は、美しいデザインの教材を「作成」し「配布」するだけに留まりません。惜しまれつつサービスを終了したGoogle Jamboardの理想的な後継ツールとしても注目される「Canvaホワイトボード」機能は、リアルタイムでの共同編集を通じて、クラス全体の思考を可視化し、発展させるための強力なプラットフォームとなります。

この無限に広がるデジタルキャンバスの上で、生徒たちはデジタルの付箋、テキスト、図形、イラストなどを自由に配置し、ブレインストーミングを行うことができます。特に、集めた多様な意見や情報を構造化していく協働学習において、その真価を発揮します。例えば、以下のような思考ツールをクラス全員で実践する際に非常に有効です。

- KJ法: あるテーマについて各自が出したアイデアを付箋に書き出し、それらをグループ分けしながら関連性を見出し、最終的に図解や文章で構造化していく手法。

- マトリックス法: 「重要度」「緊急度」や「コスト」「効果」といった2つの評価軸を設定し、アイデアを4つの象限に分類して思考を整理・評価する手法。

先生がCanvaホワイトボードの共有リンクを一つClassroomに投稿するだけで、生徒たちが一斉に自分のiPadからアクセスし、リアルタイムで付箋を貼ったり、線でつないだりする様子は、まさに圧巻です。

誰がどのオブジェクトを操作しているかがカーソルで表示されるため、オンライン上でも活気のある一体感が生まれます。生徒の思考プロセスが可視化されるので、形成的評価にも非常に役立ちますよ。

他のオンラインホワイトボードツールと比較しても、CanvaはGoogle Classroomとの親和性の高さで一歩リードしています。以下の比較表は、ご自身の授業スタイルに合ったツールを選択する際の判断材料となるでしょう。

| 機能 | Canva | FigJam | Lucidspark |

|---|---|---|---|

| 生徒のログイン要否 | 不要(Classroom経由) | 選択可(ログイン/不要) | 不要(参加ID経由) |

| スマートフォンでの編集 | 可能 | 閲覧のみ | 可能(ブラウザ/アプリ) |

| Google Classroom連携 | 可能(各生徒にコピー配布) | 不可 | 不可 |

| 主な利点 | Classroom連携が圧倒的に強力。教育向けテンプレートも豊富。 | UI/UXが洗練されており、高度な共同デザイン作業にも対応。 | マインドマップや投票、タイマーなど、ファシリテーション機能が充実。 |

明日からできるIPADの教育活用まとめ

この記事で紹介してきたiPadの教育活用法は、決して特別なスキルを必要とするものではありません。日々の授業をより効率的で、創造的、そして双方向なものへと変える確かな可能性を秘めています。最後に、明日からの授業ですぐに実践できる重要なポイントを、チェックリストとしてまとめました。

- iPad活用の真価はアプリ単体利用ではなくアプリ同士の連携で発揮される

- Google Classroomを情報伝達と課題管理の中心的なハブとして機能させる

- ClassroomからMeetへ直接参加できる設定でオンライン授業への動線をシンプルにする

- Goodnotes連携を活用しプリント課題の配布から添削までを完全にペーパーレス化する

- Goodnotesのなげなわツールは手書き文字のテキスト化やオリジナル教材作成の強力な武器となる

- Canvaを使えば視覚的に魅力的で分かりやすい教材を短時間で効率的に作成できる

- CanvaとClassroom連携の「各生徒にコピーを作成」機能は個別学習の課題配布で絶大な効果を発揮する

- AirDropは授業のテンポを止めない即時性が求められる場面でのファイル共有に限定して活用する

- AirDropの受信設定は普段「受信しない」をクラスルールとして徹底し安全な運用を心がける

- iPadでのMeet画面共有は特定のウィンドウではなく表示画面全体が映るという特性を常に意識する

- プロフェッショナルな授業のために画面共有の前には必ず通知オフなどの事前準備を習慣化する

- デジタル教材は再利用と改善が容易なため中長期的に見て授業準備の負担を大幅に軽減する

- 生徒はデジタルノートの検索機能を活用することで復習の効率を飛躍的に向上させることができる

- Canvaホワイトボードはリアルタイムの共同編集を通じて生徒の思考を可視化し協働学習を活性化させる

- 最初から全てを完璧にやろうとせずまずは一つのアプリ連携から試してみて少しずつ活用の幅を広げていく