漢文の反語が苦手な人へ|疑問との違いがわかる基本

漢文の授業で登場する「反語」について、「疑問と何が違うの?」「どう訳せばいいかわからない」「テストでいつも間違えてしまう」といった悩みを抱えていませんか。漢文の反語は、一見すると複雑なルールが多く、難しく感じるかもしれません。しかし、実はいくつかの基本的なポイントとコツを押さえるだけで、驚くほど簡単に読解できるようになります。

この記事では、漢文の反語の基本である「強調表現」としての役割から、頻出する漢字をまとめた反語の一覧、具体的な反語の例文、さらには混同しやすい漢文の疑問と反語の例文を比較しながら、その訳し方や明確な見分け方を丁寧に解説します。この記事を最後まで読めば、テストや受験で役立つ、効率的な覚え方もマスターできますので、ぜひあなたの学習に役立ててください。

漢文の反語を理解するための基本

反語とは強調するための表現

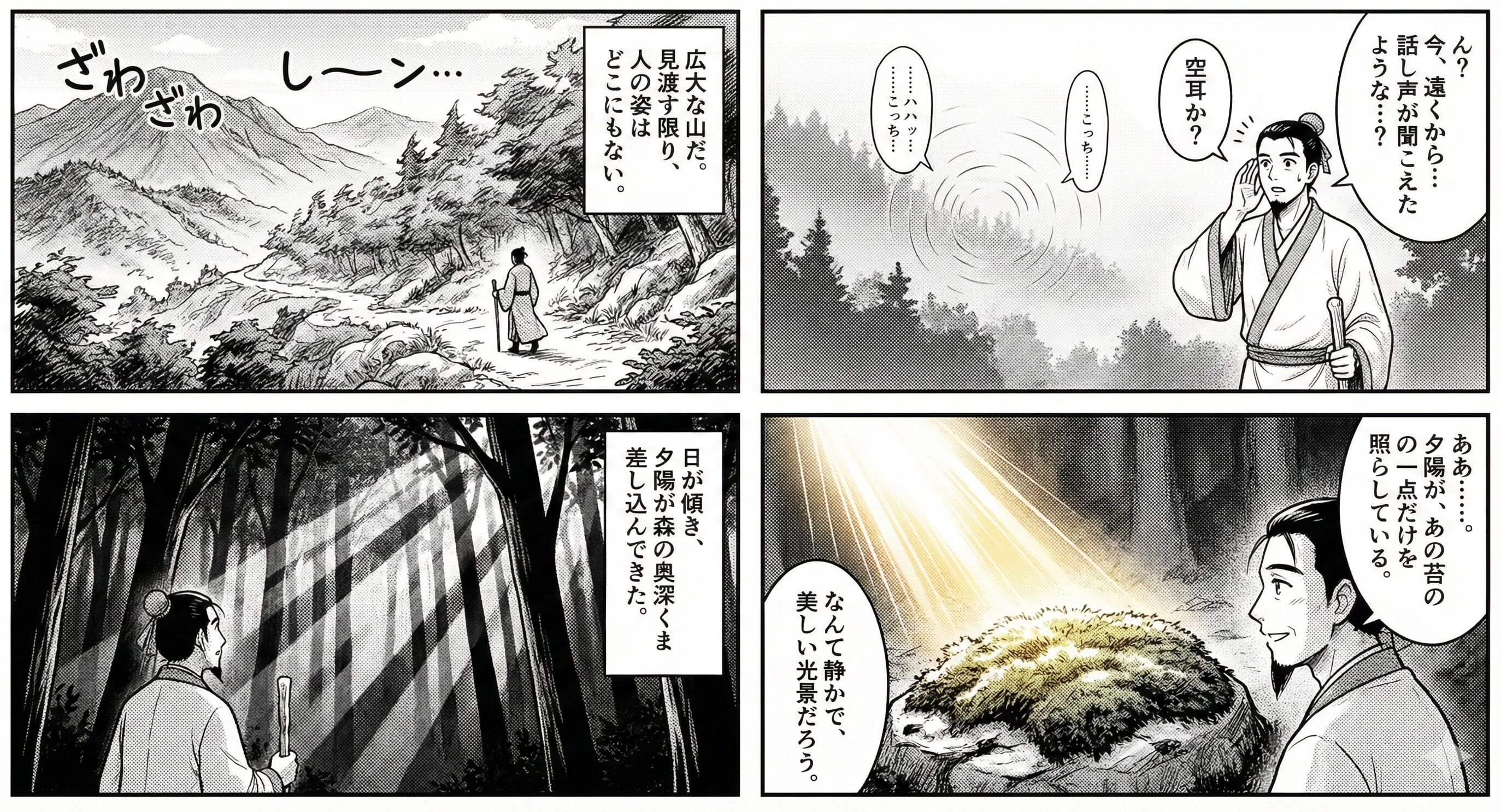

漢文における反語(はんご)とは、文章表現を豊かにする「修辞技法」の一つです。わざと疑問の形を問いかけに使い、実際にはその反対の意味を強く主張する表現方法を指します。表面上は質問のように見えますが、その真意は「〜だろうか、いや、そんなことはない」という強い否定や、時には「なんと〜ではないか」という強い肯定・詠嘆の気持ちを伝えることにあります。

この技法は、現代の私たちの会話にも頻繁に登場します。例えば、友人がありえないような言い訳をした時に、「そんな話を誰が信じるか!」と言う場面を想像してみてください。これは「誰が信じますか?」と尋ねているのではなく、「誰も信じるはずがない」という非難や呆れの感情を強く表現しています。漢文で使われる反語も、これと全く同じ発想に基づいています。

文章を読む上で、筆者が単に情報を尋ねているのか(疑問)、それとも自身の強い主張や感情をぶつけているのか(反語)を正確に区別することは、文章の核心を正確に理解するために非常に重要になります。

反語のポイント

反語は単なる文法ルールではなく、筆者の感情や主張を際立たせるための表現テクニックです。疑問の形を借りて、強い否定や肯定を表現する技法であり、「〜だろうか、いや〜ない」という言外のニュアンスを読み取ることが大切です。

主要な漢字がわかる反語一覧

反語表現には、目印となる特定の漢字(疑問詞)が使われることがほとんどです。これらの漢字が文中に出てきたら、「これは反語かもしれない」とアンテナを張ることが、素早い読解の第一歩です。ここでは、特に重要で頻出するものを一覧で紹介します。

| 漢字 | 読み方 | 主な意味・ニュアンス |

|---|---|---|

| 何 | なんぞ | 「どうして〜か」最も基本的な原因・理由を問う形。 |

| 安 | いづくんぞ いづくにか | 「どうして〜か」「どこに〜か」理由のほか、場所を問う反語でも使われる。 |

| 豈 | あに | 「どうして〜か」反語で使われることが圧倒的に多い最重要語。 |

| 敢 | あへて | 「どうして〜か」「進んで〜か」遠慮やためらいの気持ちを含みつつ否定するニュアンス。 |

| 独 | ひとり | 「どうして〜だけか(いや、〜だけではない)」限定に対する反発の意を示す。 |

| 何為 | なんすれぞ | 「どうして〜するのか」行為の理由を問う形。 |

| 何以 | なにをもつて | 「どうして~か」「どうやって〜か」「何によって〜か」手段や方法に対する反語。 |

| 如何 | いかん | 「どうして〜か」「どうしたらよいか」状態や対処法に対する反語。 |

これらの漢字は、もちろん純粋な疑問文で使われることもあります。そのため、漢字一つだけで判断するのではなく、後述する文脈や文末の形と合わせて総合的に反語かどうかを判断していく必要があります。まずはこれらの「サイン」となる漢字に慣れることから始めましょう。

漢字の背景知識

例えば「以」という字は「〜によって」という手段・道具を表すため、「何以」は「何によって〜か」という意味に繋がります。漢字が持つ元来の意味を知ることも、句法の理解を助けてくれます。(参考:漢字文化資料館)

反語の基本的な訳し方の型

反語の訳し方には、覚えておくと非常に便利な基本的な「型」が存在します。この型を一度マスターしてしまえば、初めて見る文章でも落ち着いて対応できるようになります。

その最も基本的な形は、「〜だろうか、いや、〜ない」という補足を加える訳し方です。疑問の形をそのまま訳しつつ、その裏に隠された強い打ち消しのニュアンスを「いや、〜ない」という言葉で明確にするのがポイントです。これにより、採点者にも「反語だと理解しています」とアピールできます。

反語の訳し方パターン

- 基本形(直訳):〜だろうか、いや、〜ない。

- 強い否定(意訳):決して〜ない。/〜わけがない。/〜ものか。

- 強い肯定・詠嘆(意訳):なんと〜ではないか。(「不〜ずや」など二重否定の場合)

例えば、「何ぞ〜んや」という形が出てきたら、まずは基本に忠実に「どうして〜だろうか、いや、〜ない」と訳してみましょう。そして、文章全体の流れを見て、より自然な日本語になるように「どうして〜することがあろうか」「〜するわけがない」といった意訳に挑戦すると、さらに洗練された解答になります。

最初は少し機械的に感じるかもしれませんが、「問いかけの形+強い打ち消しの心」というイメージを持つことが大切です。この二段階のプロセスに慣れると、どんな反語にも対応できる本当の実力がついてきますよ。

パターンで覚える反語の例文

ここでは、実際の漢文の中で反語がどのように機能しているか、代表的な例文をいくつか見ていきましょう。具体的な文脈でパターンを覚えることで、知識が定着し、応用力が格段に向上します。

例文1:「安」を用いた反語(史記)

白文:燕雀安知鴻鵠之志哉。

書き下し文:燕雀安くんぞ鴻鵠の志を知らんや。

現代語訳:ツバメやスズメのような小さな鳥に、どうしてオオトリやクグイのような大きな鳥の壮大な志がわかろうか、いや、わかるはずがない。

これは陳勝・呉広の乱で有名な陳勝が若かりし頃に言った言葉です。単なる農民の身分を嘆くのではなく、「自分には大きな志があるが、周りの凡人には理解できない」という強い自負と主張が込められています。

例文2:「何」を用いた反語(史記)

白文:項羽曰、「我何面目見之。」

書き下し文:項羽曰はく、「我何の面目ありて之に見えん。」と。

現代語訳:項羽が言うことには、「私には一体どんな顔があって(故郷の)彼らに会えようか、いや、会えるはずがない。」と。

これは四面楚歌の状況で、故郷に帰ることを潔しとしなかった項羽の言葉です。故郷の人々に合わせる顔がないという、彼のプライドと絶望的な心情が「会えるはずがない」という反語によって力強く表現されています。

例文3:「不亦〜乎」を用いた反語(論語)

白文:学而時習之、不亦説乎。

書き下し文:学びて時に之を習ふ、亦た説ばしからずや。

現代語訳:学んだことを機会があるごとに復習し身につけていくのは、なんと喜ばしいことではないか。

これは否定の「不」と疑問の「乎」が組み合わさった形で、強い肯定・詠嘆を表す典型的なパターンです。「喜ばしくないだろうか、いやそんなことはない、非常に喜ばしい」というニュアンスになります。

「豈」など反語のみで使う漢字

数ある反語の漢字の中で、疑問で使われることはほとんどなく、ほぼ「反語専用」として扱われる最重要の漢字があります。それが「豈」です。

「豈」は「あに」と読み、「どうして〜だろうか、いや〜ない」と訳します。この漢字が文中に登場した場合、他のどの漢字よりも高い確率で反語を示唆しています。いわば、反語界のエースとも言える存在です。

「豈」を見たら反語を疑え!

「豈」は、反語の強力なサインです。大学入試や定期テストでこの字を見かけたら、まず間違いなく反語の知識が問われていると考えてよいでしょう。落ち着いて文末の形や文脈を確認しましょう。

例文:是豈水之性哉。(孟子)

書き下し文:是れ豈に水の性ならんや。

現代語訳:これがどうして水本来の性質であろうか、いや、本来の性質ではない。

他にも、「独(ひとり)」が「〜だけだろうか(いや、〜だけではない)」という限定に対する反語で使われたり、「敢(あへて)」が「どうして〜できようか(いや、できない)」という遠慮や謙遜を含む反語で使われたりします。しかし、まずは最重要の「豈」を確実に押さえることが、反語マスターへの第一歩です。

なぜ反語と疑問の見分け方が重要か

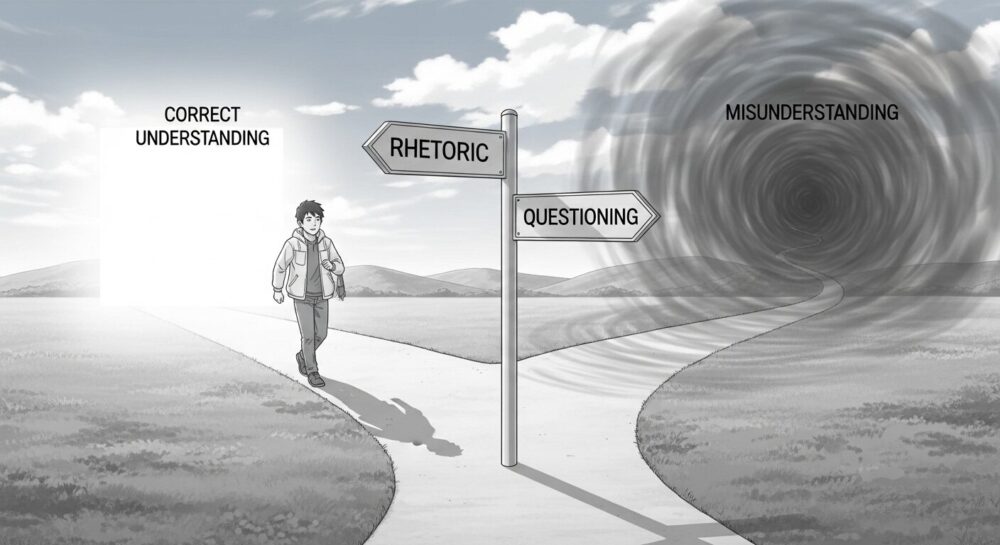

ここまで反語の様々な側面を解説してきましたが、なぜこれほどまでに疑問と反語を正確に見分けることが重要なのでしょうか。その答えは、両者を取り違えることが、文章全体の意味を180度誤解する致命的なエラーに繋がるからです。

- 疑問:筆者が知らないこと、答えを求めている純粋な質問。

- 反語:筆者が強く確信していること、答えを求めていない強い主張(否定や肯定)。

このように、両者は形が似ているだけで、その意図は正反対です。この区別は、単なる文法知識にとどまりません。文部科学省が示す高等学校学習指導要領においても、古典の読解では「文章の構成や展開、表現の効果などを捉え、書き手の考えを把握すること」が求められています。(参照:文部科学省 高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 国語編)

読解を誤る致命的な原因に

漢文のテストで筆者の主張を問う問題が出された場合、反語を疑問文として読んでしまうと、筆者が強く否定していることを、疑問に思っているだけだと解釈してしまい、全く見当違いの選択肢を選んでしまいます。正確な読解と高得点のためには、この見分け方が不可欠なのです。

次のセクションからは、この極めて重要な「見分け方」について、誰でも実践できる具体的なテクニックを解説していきます。

漢文の反語をマスターする実践法

文末で判断する反語と疑問の見分け方

漢文の疑問と反語を見分ける上で、最も確実で重要な手がかりは、書き下し文にした際の文末の形(送り仮名)です。これは、テストで最も直接的に問われるポイントでもあります。

白文(漢字のみの原文)だけでは判断が難しい場合でも、先人たちは書き下し文にする際に、両者を明確に区別する習慣を確立しました。そのルールは以下の通りです。

| 疑問 | 反語 | |

|---|---|---|

| 文末の形 | 活用語の連体形+「か」または「や」 | 活用語の未然形+「ん」または「んや」 |

| 意味 | 〜だろうか。 | 〜だろうか、いや〜ない。 |

ここでの最大のポイントは、反語で使われる「ん」の正体です。これは、古典文法における推量の助動詞「む(ん)」です。助動詞「む」は、活用語の未然形に接続するという厳密なルールがあります。そのため、「〜ん(や)」という形が出てきた時点で、その直前の活用語は必ず未然形になるのです。この「〜だろう」という推量の響きが、反語の「〜だろうか(いや、そうではあるまい)」という強い主張のニュアンスを生み出しています。

見分け方の鉄則

送り仮名が付いている問題では、まず文末をチェックしましょう。

文末が「〜か。」「〜や。」で終わっていれば疑問(例:咲くか、行くや)。

文末が「〜ん。」「〜んや。」で終わっていれば反語(例:咲かんや、行かん)と判断するのが基本です。

ただし、これはあくまで書き下し文におけるルールです。送り仮名のない白文読解では、最終的に文脈で判断する必要があることも覚えておきましょう。

漢文の疑問と反語の例文で違いを比較

それでは、同じ漢字を使った文が、文末の送り仮名によってどのように疑問と反語に分かれるのか、具体的な例文で視覚的に比較してみましょう。この違いを明確にインプットすることが、得点力アップへの近道です。

ケース1:「乎」を使った比較

白文として「可食乎」というシンプルな文があったとします。これは文末の送り仮名の付け方によって、全く異なる二通りの解釈が生まれます。

| 書き下し文 | 現代語訳 | 分類 | |

|---|---|---|---|

| パターンA | 食らふべきか。 | 食べることはできるだろうか。 | 疑問 |

| パターンB | 食らふべけんや。 | 食べることができようか、いやできない。 | 反語 |

パターンAでは、助動詞「べし」の連体形「べき」に「か」が接続しています。一方、パターンBでは、同じく「べし」の未然形「べけ(本来は「べから」だが慣用的に利用)」」に推量の助動詞「ん」が接続しています。まさに先ほどのルール通りの活用形になっていることが分かります。

ケース2:「何」を使った比較

次に、疑問詞「何」を使った文で比較してみましょう。

| 書き下し文 | 現代語訳 | 分類 | |

|---|---|---|---|

| パターンA | 何をか言ふ。 | 何を言うのか。 | 疑問 |

| パターンB | 何をか言はんや。 | 何を言おうか、いや何も言うことはない。 | 反語 |

パターンAは、単純に発言内容を問う疑問文です。それに対し、パターンBは「言はんや」と未然形+「んや」の形になっており、「言うべきことなど何もない」という強い主張を表す反語文となるのです。

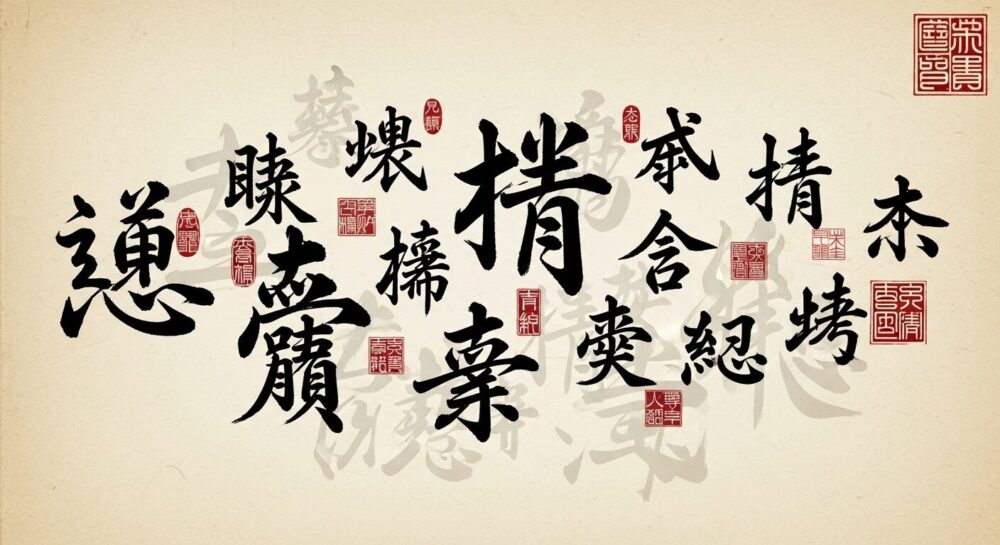

原因理由を表す漢字の覚え方

反語をマスターする上で、避けては通れないのが「どうして〜か」という原因・理由を問う形の反語です。このタイプの反語で使われる漢字は複数あり、「どれがどれだか覚えられない」と混乱してしまう学習者も少なくありません。しかし、このような単純な暗記事項こそ、ゴロ合わせを使った覚え方が絶大な効果を発揮します。

原因・理由を表す反語でよく使われる重要漢字は、以下の通りです。

- 何、何故、何由、何以、何為、安、如何、豈、敢、独

これらを一つひとつ気合で覚えようとするのは非効率的です。人間の脳は、無関係な情報の羅列よりも、意味やストーリーで関連付けられた情報の方がはるかに記憶に定着しやすいようにできています。語呂合わせは、この脳の特性をうまく利用した、非常に合理的な学習方法なのです。

一見するとただの漢字の集まりも、面白いストーリー性のあるゴロに変換するだけで、忘れられない強力な知識になります。次のセクションで、その具体的で覚えやすいゴロを満を持して紹介しますね!

結論のゴロを紹介

原因・理由を表す反語の漢字を覚えるための、筆者が作成したとっておきのゴロを紹介します。それは、「なんこよりイスやすい?いかんよあにあえて独りでしょ」です。

「何個よりも椅子が安い?と聞いてきたけど、いかんよ。兄はあえて独りをえらんだんでしょ。」といったストーリーをイメージしながら覚えるのがコツです。この一文で、先ほど挙げた主要な漢字をすべて網羅することができます。それぞれの部分がどの漢字に、どのように対応しているか、以下の表で詳しく確認してみましょう。

| ゴロ | 対応する漢字 | 読み方(代表例) | 連想のヒント |

|---|---|---|---|

| なん | 何 | なんぞ | 「なん」の音から |

| こ | 何故 | なんのゆえに | 「故」の音読み「こ」から |

| より | 何由 | なによりて | 「由」の訓読み「より」から |

| イ | 何以 | なにをもって | 「以」の音読み「い」と「す」から |

| ス | 何為 | なんすれぞ | 「為」の音読み「す」 |

| やすい? | 安 | いづくんぞ | 「安」の「やす」から |

| いかんよ | 如何 | いかん | 「いかん」の音から |

| あに | 豈 | あに | 「あに」の読み方そのまま |

| あえて | 敢 | あへて | 「あへて」の読み方そのまま |

| 独りでしょ | 独 | ひとり | 「独り」の読み方そのまま |

このように、漢字の字面や読み方から自然に連想しやすいように作られています。このゴロをただ丸暗記するのではなく、なぜその音と漢字が結びつくのかを一度理解すれば、記憶はさらに強固になります。ぜひ何度か声に出して、リズムで覚えてしまいましょう。

総括:漢文の反語はゴロで覚えよう

- 反語は単なる疑問ではなく、疑問の形を借りて強い主張や感情を表現する修辞技法

- 訳出する際は「〜だろうか、いや〜ない」という基本形をまず押さえる

- 反語のサインとなる漢字は「何」「安」「豈」など複数存在する

- 中でも「豈(あに)」は反語で使われることが圧倒的に多く、最重要の目印

- 疑問と反語を見分けないと、筆者の主張を正反対に解釈してしまう危険がある

- 見分け方の最も確実な方法は、書き下し文の文末の送り仮名を確認すること

- 文末が活用語の連体形+「か」または「や」であれば疑問

- 文末が活用語の未然形+推量の助動詞「ん」または「んや」であれば反語

- 「〜んや」の「ん」の正体は古典文法の助動詞「む」であり、未然形に接続する

- 原因や理由を問う反語の漢字は頻出するため、まとめて覚えることが効率的

- 多くの漢字を覚える際には、脳の特性を利用したゴロ合わせが絶大な効果を発揮する

- おすすめのゴロは「なんこよりイスやすい?いかんよあにあえて独りでしょ」

- このゴロで原因・理由を表す主要な漢字10個を効率的に網羅できる

- ゴロの音と漢字の読み・形を結びつけて理解することで、記憶がより強固になる

- 反語のルールとパターンをマスターすれば、漢文読解の精度とスピードが格段に向上する