【後悔しない】文系理系の違いを徹底解説!適性や進路の選び方

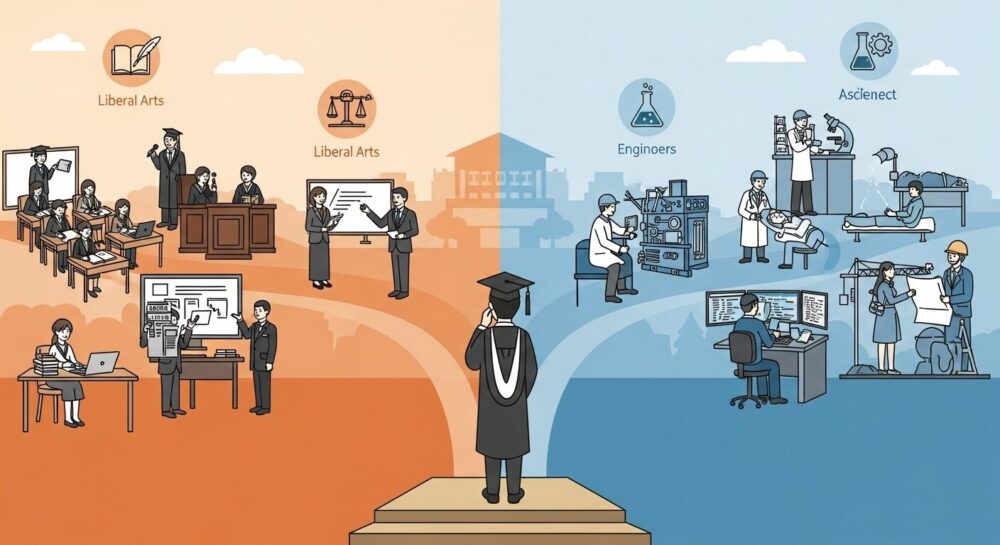

「文系と理系の違いって、具体的に何だろう?」「自分はどっちを選べばいいんだろう…」高校生活が始まると、多くの人がこの大きな選択、人生の分岐点ともいえる問題に直面します。文系理系を決められないまま、ただ漠然と科目の得意不得意だけで選んでしまい、将来後悔しないだろうかと不安になりますよね。

実際、科目選択(文系・理系)は大学入試の戦略に直結するだけでなく、その先の大学での学び、さらには卒業後の進路や就職にも大きく影響を与える極めて重要な決断です。

文系とは何か、理系とは何かという基本的な定義から、大学生活でどっちが楽しいのか、あるいは理系と文系ではどっちが難しいのかといった口コミで気になる情報、それぞれのメリット・デメリットまで、後悔しないためには知っておくべきことがたくさんあります。

この記事では、そうした皆さんの疑問や不安を一つひとつ解消するために、文系と理系の違いをあらゆる角度から深く、そして具体的に徹底解説します。ご自身の思考の傾向がわかる簡単な理系か文系診断も交えながら、あなたが心から納得できる選択をするためのヒントをお伝えしますので、ぜひ最後までじっくりとご覧ください。

そもそも文系理系の違いとは?基本を解説

そもそも文系とはどんな学問?

文系とは、一言で表現するなら「人間の活動や文化、社会のあり方」そのものを探求する広範な学問分野です。研究の対象が「人」そのものであったり、人が長い歴史の中で作り出してきた思想、文学、歴史、経済システム、法律であったりするのが大きな特徴と言えるでしょう。

多くの場合、答えは一つに定まりません。そのため、ある事象に対してさまざまな角度から光を当てて考察を深め、先行研究やデータに基づきながらも、自分なりの論理的な考えを構築していく力が求められます。

そのため、ただ知識を暗記するだけでなく、物事を多角的に捉える柔軟な思考力や、書かれた文章の背後にある人間の感情や社会的な意図を読み解く深い洞察力、そして複雑な考えを他者に分かりやすく言葉で表現する高度なコミュニケーション能力が重要になります。

「文系は暗記科目」というイメージはもう古い?

歴史や古文単語など、覚えることも確かに多いですが、それはあくまで思考の土台となる道具に過ぎません。現代の文系学問では、知識をいかに活用し、現代社会が抱える複雑な問題に対して新しい視点を提示できるか、という応用力や思考力がより重視される傾向にあります。

文系の主な学部と学問領域

文系に分類される主な学部は、大きく「人文科学」と「社会科学」に分けられます。それぞれの学問が社会で果たす役割と共に見ていきましょう。

| 分類 | 学部例 | 学ぶ内容と社会での役割 |

|---|---|---|

| 人文科学 | 文学部、歴史学部、哲学部、心理学部、外国語学部など | 人間の思考、文化、歴史、言語、心理といった根源的なテーマを学びます。多様な価値観を理解し、異文化コミュニケーションを円滑にしたり、人間の幸福とは何かを考えたりするなど、社会の精神的な土台を豊かにする役割を担います。 |

| 社会科学 | 法学部、経済学部、経営学部、商学部、社会学部、教育学部など | 社会全体の仕組み、法律、経済活動、企業経営、教育制度といった、人々が共存するためのシステムを学びます。より良い社会制度を設計したり、経済の動向を分析して企業の成長戦略を立てたりと、社会を機能させ、発展させるための具体的な方法論を探求します。 |

このように、私たちの生活や社会の根幹を成す分野が文系の広大な学問領域なのです。

では理系とはどんな学問なのか?

一方、理系とは「自然界に潜む普遍的な法則や原理」を解明し、その知見を応用して社会に役立つ新しい技術や価値を生み出す学問分野です。研究対象は、素粒子、物質、生命、地球、宇宙、情報といった「自然やモノ」が中心となります。客観的なデータや再現性のある実験結果に基づいて、論理的に物事を分析し、文化や価値観の違いを超えて誰もが納得できる普遍的な答え(真理)を導き出すことを目指します。

そのため、物事を数理的に捉える数学的な思考力や、粘り強く仮説を立てて実験・検証を繰り返す科学的な探求心、そして複雑な事象を体系的に理解し説明する論理的思考力が非常に重要になります。スマートフォンから医薬品、インフラ技術まで、私たちの現代生活を豊かにするテクノロジーのほとんど全てが、理系の学問の成果によって支えられています。

理学と工学の違いとは?

理系の中でも「理学部」と「工学部」は混同されがちですが、目的が異なります。理学部は自然界の「なぜ?」を解明する基礎科学(サイエンス)が中心です。一方、工学部はその科学的知見を社会の課題解決に応用する技術(テクノロジー)を追求します。例えば、新しい物理現象を発見するのが理学、その現象を利用して新しい半導体を作るのが工学、というイメージです。

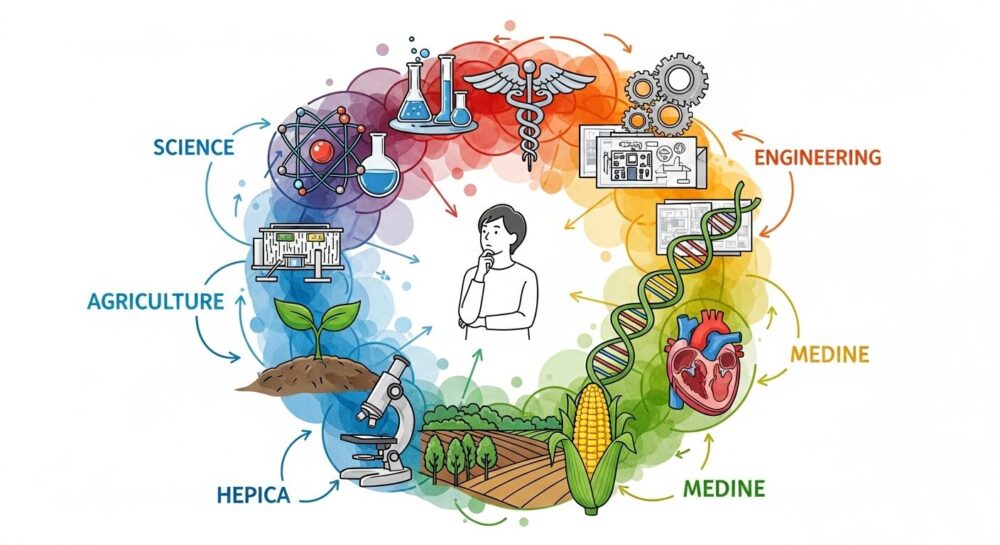

理系の主な学部と学問領域

理系に分類される主な学部には、以下のようなものがあり、それぞれが専門性を高めながら私たちの社会基盤を支えています。

| 分類 | 学部例 | 学ぶ内容と社会での役割 |

|---|---|---|

| 理学 | 理学部(数学科、物理学科、化学科、生物学科など) | 数学、物理、化学、生物といった自然科学の基礎的な原理や法則そのものを探求します。あらゆる技術革新の源泉となる知のフロンティアを開拓する役割を持ちます。 |

| 工学 | 工学部(機械工学科、電気電子工学科、建築学科、情報工学科など) | 理学の知識を現実世界に応用し、便利な「モノ」や社会を支える「システム」を設計・開発します。自動車、ロボット、コンピュータ、エネルギーインフラなど、現代文明の根幹を創造します。 |

| 農学・医学系 | 農学部、医学部、薬学部、歯学部、獣医学部など | 食料の安定生産、生命現象の解明、病気の治療、医薬品の開発など、人間を含む生物の生存に直接関わるテーマを研究します。人々の健康で豊かな生活を守るという重要な使命を担っています。 |

簡単チェック!理系か文系診断

自分がどちらのタイプに近いのか、思考の傾向を探るための簡単な質問でチェックしてみましょう。これは能力を測るものではありませんので、深く考えず、直感で答えてみてください。

あなたはどっち?思考タイプ診断

- 問1:家電の調子が悪くなったら、まず説明書を読む?感覚で色々試す?

→ 説明書を読む(理系タイプ):問題解決のために、まずルールや手順といった論理的なアプローチを好む傾向があります。

→ 感覚で試す(文系タイプ):過去の経験則や直感に基づいて、具体的なアクションから解決の糸口を探ろうとする傾向があります。 - 問2:旅行は詳細な計画を立てたい?行き当たりばったりが好き?

→ 計画を立てたい(理系タイプ):目的達成のために、リスクを予測し、効率的なプロセスを設計することを重視します。

→ 行き当たりばったりが好き(文系タイプ):偶発的な出会いやその場の空気を楽しむことを重視し、プロセスそのものに価値を見出します。 - 問3:悩み相談をされたら、具体的な解決策を提案する?まずは共感して話を聞く?

→ 解決策を提案(理系タイプ):問題を客観的に分析し、原因を特定して合理的な解決策を提示することを使命と感じます。

→ まずは共感(文系タイプ):相手の感情に寄り添い、なぜそう感じるのかという背景を理解することをコミュニケーションの第一歩と考えます。 - 問4:「300円持って170円の買い物をした。お釣りは?」と聞かれたら?

→ 「130円」(300-170)と計算(理系タイプ):与えられた情報を数式として抽象化し、論理的に答えを導き出します。

→ 「30円」(200円出したと想定)とイメージ(文系タイプ):買い物の具体的な場面を頭に思い浮かべ、その状況に即した現実的な答えを想像します。

注意点:これは才能や適性を決めるものではありません

この診断は、あくまで思考プロセスの一般的な傾向を示すものです。人間の思考は本来もっと複雑で、誰もが両方の要素を併せ持っています。また、後天的な学習や経験によって思考のスタイルは変化します。結果は一つの参考として、「自分はこういう考え方をする癖があるのかも」と自己理解を深めるきっかけにしてください。

口コミで比較!文系理系どっちが楽しい?

「大学生活、どっちが本当に充実するんだろう?」これは多くの高校生が抱く素朴で、しかし切実な疑問です。先輩たちの口コミや体験談を総合すると、どちらのコースにも独自の「楽しさ」と、その裏返しとしての「大変さ」があるようです。

文系の「楽しさ」と「大変さ」

文系の楽しさとして最もよく挙げられるのは、やはり「自由な時間の多さ」です。理系に比べて必修科目が少なく、時間のかかる実験もないため、自分で時間割を柔軟に組み立てられます。

そのため、サークル活動に没頭したり、アルバイトで社会経験を積んだり、長期休暇に海外へ行ったりと、学業以外の活動にエネルギーを注ぎやすい環境があります。多様な価値観を持つ多くの人と交流し、さまざまな経験を通じて視野を広げたい人にとっては、非常に魅力的な4年間となるでしょう。

一方で、その大変さは「自己管理能力が問われる」点にあります。自由な時間が多い分、意識的に学ばないと何も身につかずに卒業してしまうリスクもあります。また、期末には膨大な量のレポート課題に追われることも多く、情報収集能力や論理的な文章構成力がなければ単位取得に苦労することになります。

理系の「楽しさ」と「大変さ」

一方、理系の楽しさは、知的好奇心を満たす「探求する面白さ」に集約されます。週に何日も行われる実験や、研究室での活動を通じて、世界でまだ誰も知らなかったことを発見したり、仲間と夜通し議論しながら一つの課題を乗り越えたりする達成感は、理系ならではの最高の醍醐味です。

専門知識が深まるにつれて、これまで見ていた世界の解像度が上がり、あらゆる物事の仕組みが見えてくるようになる知的な興奮もあります。

その大変さは、「拘束時間の長さと課題の多さ」です。必修科目や実験が多く、実験後には詳細なレポート作成が義務付けられるため、常に何かしらの課題に追われている感覚になりがちです。3年生、4年生になると研究室中心の生活となり、アルバイトやサークル活動との両立が難しくなることもあります。

結局のところ、「何に楽しさを感じるか」はあなた自身の価値観次第です。自由な時間の中で自分の可能性を広げることに「充実感」を覚えるのか、一つのことを仲間と深く掘り下げていくプロセスに「充実感」を覚えるのか。ぜひ自分自身の心に問いかけてみてください。

理系と文系どっちが難しいのか解説

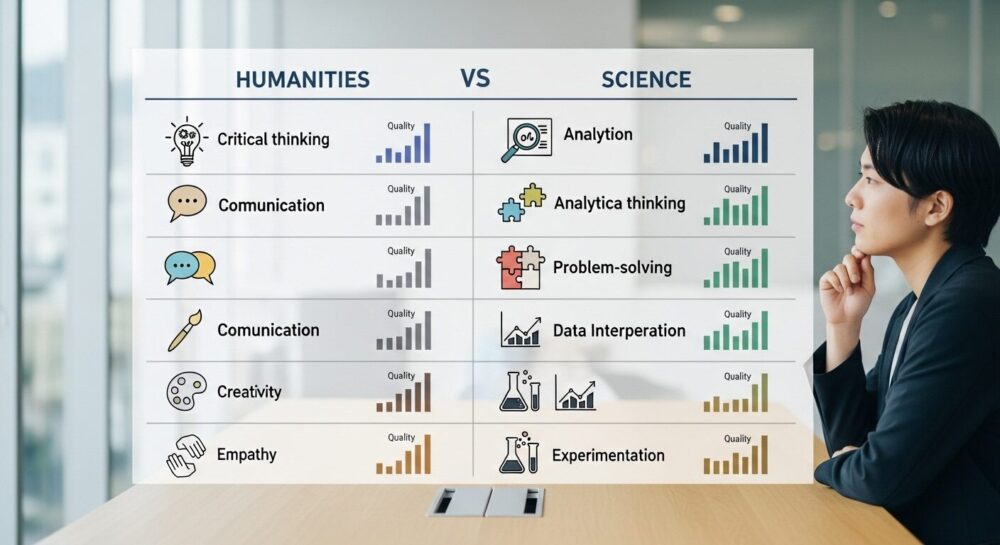

「どっちが難しいか」という問いも、楽しさの議論と同様に、単純な物差しでは測れません。なぜなら、学問の性質上、求められる能力、つまり「難しさの種類と質」が全く異なるからです。

テストの平均点や偏差値といった一面的な指標で優劣を決めることはできず、それぞれに特有の乗り越えるべき壁が存在します。それぞれの学問で特に求められる能力を比較してみましょう。

| 文系に求められる能力(難しさの質) | 理系に求められる能力(難しさの質) | |

|---|---|---|

| 思考力 | 物事の背景や文脈を深く読み解く読解力、常識を疑い多角的に検討する批判的思考力が求められます。明確な答えがない中で、いかに説得力のある論理を構築するかが問われます。 | 客観的なデータや証拠に基づいて結論を導く論理的思考力、物事を数理モデルで捉える数学的思考力が必須です。感情や主観を排し、厳密なルールの上で思考を進める能力が求められます。 |

| 知識 | 歴史、哲学、経済など、幅広い分野の知識を横断的につなげる教養の深さや語学力が重要です。知識の量そのものよりも、それをどう解釈し、応用するかが問われます。 | 数学から物理、化学、生物へと連なる積み上げ式の専門知識と、それらを体系的に整理して理解する能力が不可欠です。一つの単元でつまずくと、その後の学習全てに影響します。 |

| 表現力 | 自分の複雑な考えを、序論・本論・結論といった構成に則り、的確な言葉で伝える論述力が中心です。ゼミでの発表や卒業論文でその集大成が求められます。 | 実験結果や研究成果を、誰が見ても誤解のしようがないように数式、グラフ、図表を用いて客観的かつ簡潔にまとめる報告力が重視されます。 |

文系は、膨大な文献を読み込み、明確な正解のない問いに対して、自分なりの説得力ある論を構築する知的な持久力が試されます。一方で理系は、一つの計算ミスも許されない数学的な厳密性や、複雑な自然現象を抽象的な数式で理解し、それを現実世界の問題解決に応用する思考の正確性が試されるでしょう。

単純に高校時代の科目の得意・不得意だけで判断するのではなく、自分が大学以降、どちらのタイプの「難しさ」に真剣に挑戦してみたいと感じるかが、後悔しない選択をするための一つの重要な判断基準になるかもしれません。

将来に与える文系理系の違いと選択の注意点

後悔しない科目選択【文系】

文系コースを選択した場合、高校での学習は「国語(現代文・古文・漢文)」と「社会(地理歴史・公民)」が中心的な役割を担います。これらの科目は、単なる受験科目というだけでなく、大学で文系学問を学ぶ上での基礎体力となるため、深く理解することが極めて重要です。

文系選択のポイント:社会と数学の扱い

大学入試、特に国公立大学を目指す場合、多くは社会科目を2つ選択する必要があります。例えば、「歴史総合・世界史探究」と「地理総合・地理探究」、「歴史総合・日本史探究」と「公共・政治経済」のように、どちらも学習負担が大きい組み合わせとなることも少なくありません。興味の持てる科目を選ぶのはもちろんですが、高校2年生の早い段階から計画的に学習を進める戦略性が求められます。

そしてもう一つ重要なのが数学の扱いです。近年、文部科学省が推進する数理・データサイエンス教育の影響もあり、経済学部や商学部、社会学部といった社会科学系の学部を中心に、入試で数学を必須としたり、共通テストでの数学の配点を高く設定したりする大学が著しく増えています。

「数学が苦手だから文系」という選択のリスク

数学から逃げる形で文系を選択してしまうと、かえって受験できる人気の大学・学部の選択肢を自ら狭めてしまう可能性があります。また、大学入学後も経済学の分析で統計学が必須であるなど、数学的素養が求められる場面は多々あります。苦手意識があったとしても、少なくとも共通テストレベルの数学には対応できる学力を維持しておくことが、将来の可能性を広げる鍵となります。

後悔しない科目選択【理系】

理系コースを選択した場合、学習の根幹を成すのは間違いなく「数学」と「理科」になります。特に数学は、高校3年間で学ぶ「数学Ⅰ・A」「数学Ⅱ・B」に加え、微分積分などを扱う「数学Ⅲ」が多くの理工系・医歯薬系学部で必須となります。理系科目は積み重ねが重要なため、一度つまずくと取り戻すのが大変です。日々の予習・復習が何よりも大切になります。

理系選択のポイント:理科の選択と将来の接続

理科は一般的に「物理」「化学」「生物」「地学」の中から1~2科目を選択します。ここで注意すべきは、志望する学部・学科によって必要な科目が厳密に指定されている場合が多いことです。事前に大学の募集要項をよく確認しておくことが不可欠です。

- 工学部系:多くの場合、「物理」と「化学」が必須。機械や電気、建築などを学ぶ上で物理の知識は欠かせません。

- 医・歯・薬・農・生命科学系:多くの場合、「化学」と「生物」が必須。生命現象を分子レベルで理解するために化学の知識が土台となります。

日本はOECD諸国の統計と比較しても、大学教育における理系(STEM分野)専攻者の割合が低いことが課題とされており、国としても理系人材の育成に力を入れています。専門性が高い分、将来のキャリアに直結しやすいのが理系の大きな特徴です。

「文転」はできても「理転」はなぜ難しいのか

よく「理系から文系への転向(文転)は比較的容易だが、文系から理系への転向(理転)は非常に困難」と言われます。その最大の理由は、履修科目の壁です。文系コースではそもそも数学Ⅲや理科の発展科目を授業で扱わないため、理転するにはそれらをすべて独学で、しかも短期間でマスターする必要があります。これは現実的に極めて高いハードルです。将来少しでも理系分野に進む可能性が残っているのなら、理系コースを選択しておく方が選択肢を広く保てる、という戦略的な考え方もあります。

大学入試でのメリットデメリット

文系と理系の選択は、大学入試における戦略そのものに大きな影響を与えます。どちらが一方的に有利ということはなく、自分の学力特性や志望校の傾向をふまえて、そのメリット・デメリットを冷静に比較検討することが大切です。

どちらのコースを選んでも、英語の重要性は変わりません。特に難関大学を目指す上では、英語が得点源になるかどうかが合否を分ける大きな要因となります。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 文系 | ・受験科目に数学がない、または配点が低い大学・学部を選べるため、数学が極端に苦手な場合に戦略を立てやすい。 ・暗記や読解が得意な場合、社会科目や国語で高得点を狙える。 ・全体として大学や学部の募集定員が多く、受験できる選択肢が非常に広い。 | ・法学部や経済学部といった伝統的な人気学部に志願者が集中しやすく、高倍率の厳しい競争になりがち。 ・国語(特に現代文)や英語は、学習時間と点数が比例しにくく、試験当日のコンディションに左右されやすい側面がある。 |

| 理系 | ・数学や理科は、一度解法をマスターすれば安定して高得点を狙えるため、得意な場合に圧倒的に有利。 ・研究内容や将来の職業と学部が直結しているため、目的意識を持って受験勉強に臨みやすい。 ・学部によっては文系よりも志願者数が少なく、倍率が比較的低い場合がある。 | ・一つの苦手科目(特に数学)が致命傷となり、挽回が非常に難しい。 ・数学Ⅲや理科2科目など、学習すべき範囲が広く、全体的な学習負担が大きい。 ・専門性が高い分、受験できる大学・学部が文系に比べて限られ、途中で志望分野を変えにくい。 |

卒業後の進路と就職の違い

文理選択が与える影響の中で、最も大きいものの一つが大学卒業後のキャリアパスです。もちろん個人の能力や活動次第で道は無限に広がりますが、一般的に文系出身者と理系出身者では、就職先の業界や職種に明確な傾向が見られます。

文系出身者は、特定の業界に偏ることなく、製造業、商社、金融、サービス、IT、公務員など、あらゆる分野で活躍しています。職種としては、顧客との対話や組織運営のスキルが求められる営業、企画、マーケティング、人事、経理といった「総合職(ジェネラリスト)」として、企業活動の中核を支える役割を担うことが多いのが特徴です。多様な人々と協働するコミュニケーション能力が最大の武器となります。

理系出身者は、大学で培った専門知識や技術を直接活かせる「専門職(スペシャリスト)」としてキャリアをスタートさせるケースが多数を占めます。メーカーの研究・開発職、IT業界のシステムエンジニアやデータサイエンティスト、製薬会社の研究員、そして医師や薬剤師、建築士などがその代表例です。専門性が高いため、これらの分野では理系学部出身者でないと応募資格すらない求人が大半を占めます。

就職率に大きな差はないが、キャリアの歩み方が異なる

文部科学省の学校基本調査(令和3年度)によると、大学卒業者の就職率は文系(人文・社会・教育など)が95.4%、理系(理・工・農など)が97.4%と、理系がわずかに高いものの、両者に決定的な差はありません。重要なのは、文系は幅広い選択肢の中から自分に合う仕事を見つけていくスタイル、理系は専門性を軸にキャリアを深めていくスタイル、というキャリアの歩み方の違いを理解しておくことです。

もちろん、これはあくまで一般的な傾向です。近年は、理系で学んだ論理的思考力を武器に外資系のコンサルティングファームや金融業界で活躍する人や、文系出身でありながらプログラミングを習得しIT企業の第一線で活躍する人も急速に増えています。文理の壁に縛られず、自分が将来どんなスキルを身につけ、どんな形で社会に貢献したいかを考えることが、何よりも重要です。

文系か理系か決められない時の考え方

ここまで様々な角度から違いを解説してきましたが、「それでもやっぱり決められない…」と頭を抱えている人も多いでしょう。それは、あなたが自分の将来に真剣に向き合っている証拠です。最後に、後悔しない選択をするための具体的な考え方のヒントを3つ、アクションプランと共に紹介します。

1. 「消去法」ではなく「積極法」で選ぶ ― 自分の「好き」を深掘りする

「数学が苦手だから文系にする」というような消去法での選択は、後悔につながりやすい典型的なパターンです。なぜなら、その選択には前向きな動機がなく、大学での学習意欲が湧きにくいからです。苦手科目を克服する努力を最初から放棄してしまうと、大学入学後や社会に出てから、より大きな壁にぶつかる可能性があります。

【アクションプラン】

そうではなく、「どの科目を勉強している時が一番ワクワクするか」「もっと知りたいと思うのはどんなことか」という積極的な気持ちを基準に考えてみましょう。好きな科目について、教科書よりも一歩踏み込んだ内容の入門書を読んでみたり、関連するドキュメンタリー番組を見たりして、その学問の奥深さに触れてみるのがおすすめです。

2. 将来の「なりたい姿」から逆算する ― 憧れを具体化する

現時点で具体的な職業名が決まっていなくても、「困っている人の役に立ちたい」「世界中の人が驚くような新しいものを創り出したい」「グローバルな環境で仕事がしたい」といった、漠然とした夢や憧れは誰にでもあるはずです。

【アクションプラン】

その「なりたい姿」をもう少し具体的にしてみましょう。例えば「人の役に立ちたい」なら、「法律で?」「医療で?」「教育で?」と考えてみます。そして、その分野で活躍している社会人がどんな大学で何を学んできたのか、インタビュー記事やキャリア紹介サイトで調べてみましょう。憧れの先輩たちの足跡をたどることで、自分が今進むべき道が少しずつ見えてくるはずです。

3. 興味のアンテナを広げ、一次情報に触れる

あなたの知らない世界、学問、職業は、世の中にまだまだ無数に存在します。今の限られた知識だけで判断してしまうのは、非常にもったいないことです。

【アクションプラン】

最も効果的なのは、大学のオープンキャンパスに参加して、大学生や教員から直接話を聞き、模擬授業を体験することです。学問の面白さやキャンパスの雰囲気を肌で感じることで、机の上で悩んでいたのが嘘のように、進みたい道が見えることがあります。また、地域の図書館や書店で、普段は手に取らないような分野の専門雑誌や新書を眺めてみるだけでも、思わぬ興味の扉が開かれるかもしれません。

豆知識:文理の壁を越える「文理融合学部」という選択肢

近年、AIの発展や環境問題など、一つの学問分野だけでは解決できない複雑な社会課題に対応するため、文系と理系の垣根を越えて横断的に学ぶ「文理融合型」の学部が全国の大学で新設されています。情報科学部、総合政策学部、環境情報学部、人間科学部などがその代表例です。特定の分野に絞りきれない、あるいは幅広い知識を身につけたいと考えている場合は、こうした新しい学部のカリキュラムを調べてみるのも良いでしょう。

まとめ:文系理系の違いを理解し将来を選ぼう

文系と理系の選択は、あなたの高校生活だけでなく、その先の長い人生の方向性を決める重要な第一歩です。ここまで解説してきた内容の要点を最後にまとめたので、最終決定を下す前にもう一度、自分自身の考えを整理するために活用してください。

- 文系は人間の活動、文化、社会といった「人」を軸に探求する学問

- 理系は自然界の法則、原理といった「モノ・コト」の真理を探求する学問

- 高校では文系が国語・社会、理系が数学・理科を中心に学ぶ

- この科目選択が大学入試で受験できる学部を大きく左右する

- 一般的に理系は専門性が高く、文系は社会での選択の幅が広い

- 就職先は理系が研究職や技術職などの専門職、文系が営業や企画などの総合職に就く傾向がある

- 大学生活は文系が比較的自由な時間が多く、理系は実験や研究で多忙になりやすい

- どちらが楽しいか、難しいかは個人の価値観や興味の方向性によって全く異なる

- 単に科目の得意不得意だけで選ぶと、入学後に興味を失い後悔する可能性がある

- 特に「数学が苦手だから文系」という消去法的な選択は選択肢を狭めるリスクがある

- 自分が「何を学びたいか」「何に知的好奇心をくすぐられるか」を最優先に考えよう

- 具体的な職業や、将来の「なりたい姿」から逆算して必要な学問を考えるのも有効

- オープンキャンパスや書籍などを通じて、積極的に新しい情報に触れることが大切

- 近年は文系と理系の知識を横断的に学べる文理融合型の学部も増えている

- この選択に唯一の正解はない。最終的には自分の意志で、納得のいく道を選ぶことが何よりも重要

大切なのは、今の学力や偏差値といった一点だけで判断するのではなく、あなたがこれからどんなことに夢中になり、どんな人生を歩みたいかを真剣に考えることです。この記事が、あなたの後悔のない選択の一助となれば心から幸いです。

「次はどの記事を読めばいい?」

「勉強法もお金の話も、全部まとめて知りたい!」

そんなあなたのために、ミチプラスの全知見を整理した「受験攻略のロードマップ」を作成しました。

迷った時の「辞書」として、ぜひ活用してください!