古文「に」の識別がスッキリわかる!7つの見分け方【練習問題付】

「古文 に 識別」と検索したあなたは、古文の学習で大きな壁に直面しているのかもしれません。特に「に」の識別問題は、パターンが多くて混乱しがちです。接続助詞「に」なのか、格助詞「に」なのか。はたまた、断定の助動詞「なり」の連用形「に」や、完了の助動詞「ぬ」の連用形「に」なのか、見分けがつかないことも多いでしょう。

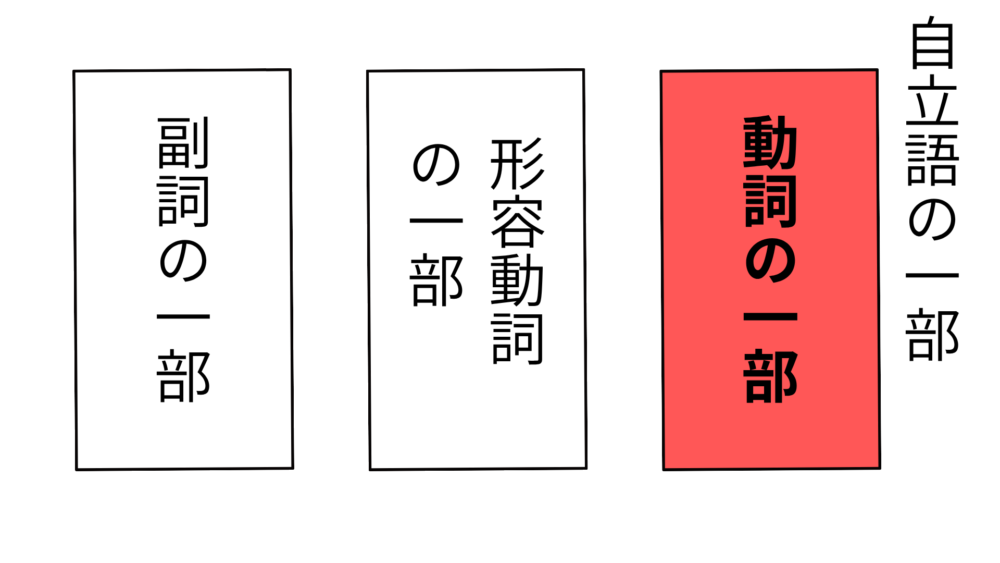

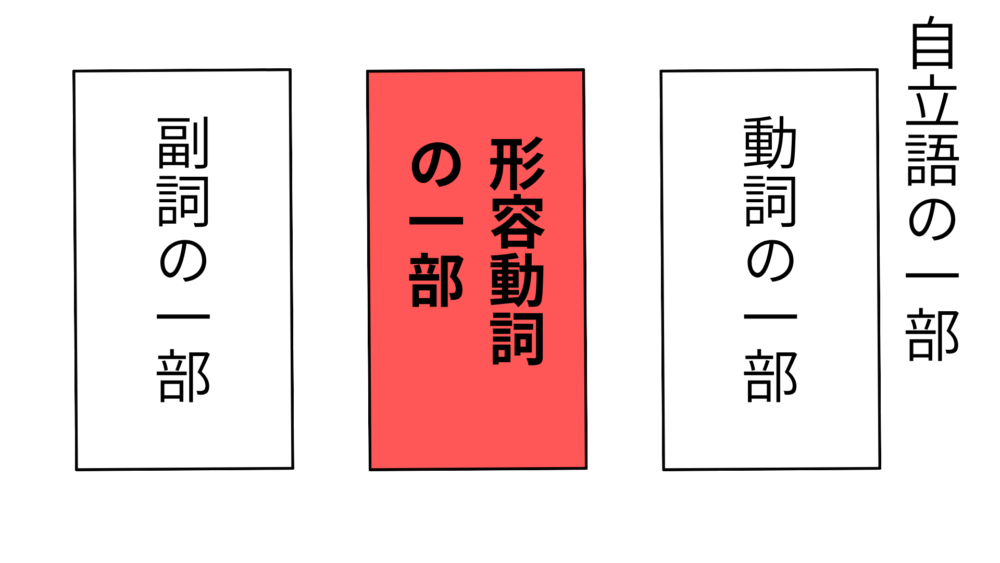

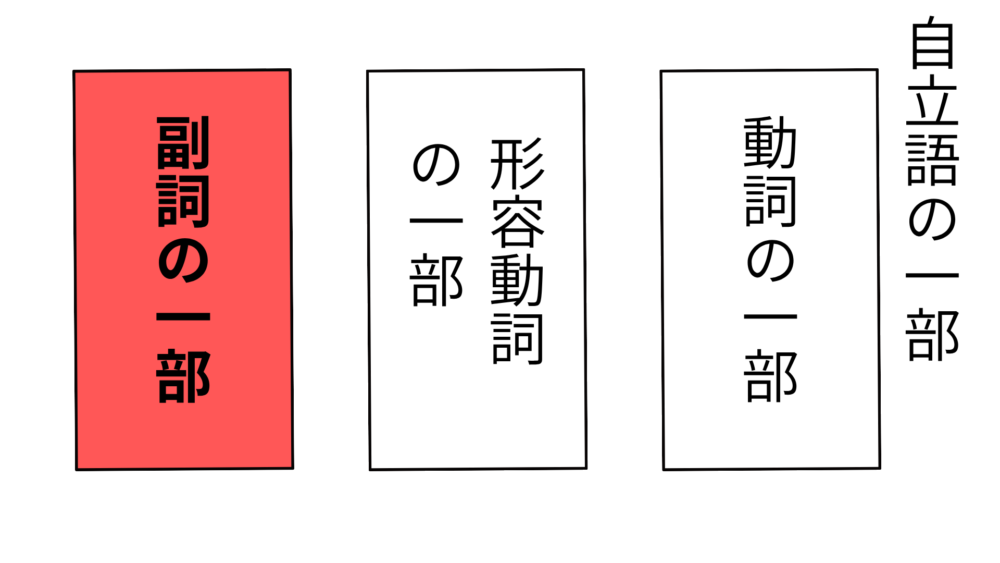

さらに、「にて」の識別や、「には」「にも」の識別といった応用パターンも登場します。実は、「に」には動詞の一部や形容動詞の活用語尾、副詞の一部である場合もあり、これらをすべて丸暗記しようとすると大変です。この記事では、複雑な「に」の識別について、効率的な覚え方も含めて、ゼロから丁寧に解説します。

古文「に」の識別の完全ガイド

まずは動詞の一部か確認

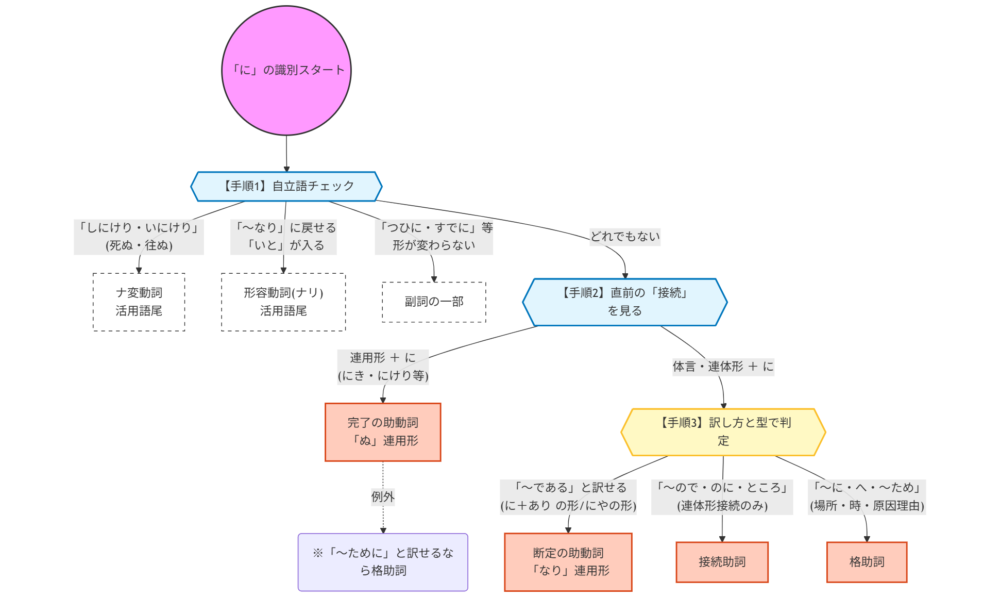

古文の「に」の識別で最初に行うべきことは、それが付属語(助詞・助動詞)なのか、自立語(動詞・形容動詞・副詞)の一部なのかを見極めることです。多くの場合、付属語の識別にばかり目が行きがちですが、まずは「に」が活用する語の一部ではないかを疑う方が、識別ミスの少ない効率的な手順となります。

特に注意すべきなのが、ナ行変格活用(ナ変)の動詞です。古文の動詞の活用には様々な種類がありますが、ナ行変格活用に属する動詞は「死ぬ」「往ぬ(いぬ)」(または「去ぬ(いぬ)」)の二語だけです。

これらの動詞は、現代語の「死なない(未然形)」「死にます(連用形)」「死ぬ(終止形)」と似ていますが、古文特有の活用をします。重要なのは、その連用形です。

ナ行変格活用の連用形

- 死ぬ → 連用形「死に」

- 往ぬ(いぬ)・去ぬ(いぬ) → 連用形「往に」「去に」

この連用形の活用語尾「に」を、助詞や助動詞の「に」と勘違いしてしまうケースが非常に多いのです。

例えば、「狩りに往にけり。」という文があった場合、「往に」の「に」はナ変動詞「往ぬ」の連用形活用語尾であり、「往にけり」全体で「行った」という意味になります。これは漢字で書かれていれば「往(い)にけり」とすぐに分かりますが、「かりにいにけり。」とすべて仮名書きされると、途端に識別が難しくなります。

仮名書きに注意

「しにけり」「いにけり」といった形が出てきた場合、すぐに「完了の助動詞『ぬ』+過去の助動詞『けり』」と判断してはいけません。まず文脈から「死ぬ」や「往ぬ(去ぬ)」という意味が通るかを第一に疑う視点を持ってください。これが自立語の可能性を先につぶす、ということです。

形容動詞の活用語尾の見分け方

次に確認すべき自立語は、形容動詞の活用語尾です。形容動詞とは、物事の性質や状態を表す品詞で、現代語の「静かだ」「きれいだ」にあたります。古文の形容動詞には「ナリ活用」と「タリ活用」の2種類がありますが、「に」の識別で関わるのは「ナリ活用」です。

ナリ活用の形容動詞は、連用形が「~に」という形になります。例えば、「あはれなり(しみじみと趣がある)」の連用形は「あはれに」、「静かなり(静かだ)」の連用形は「静かに」です。この連用形は、主に下の動詞や形容詞などを修飾する役割を果たします。

ナリ活用形容動詞の連用形

「◯◯なり」という形で終止し、様子や状態を表す言葉の連用形が「◯◯に」となります。

例:「ねむごろに言ふ」(丁寧に言う)

例:「あざやかに見ゆ」(鮮やかに見える)

例:「あはれに思ふ」(しみじみと思う)

この「に」は、形容動詞「ねむごろなり」や「あざやかなり」の一部(活用語尾)であり、独立した助詞や助動詞ではありません。

見分け方としては、まず「~なり」という終止形に直して意味が通じるかを確認するのが最も有効です。例えば、「ねむごろに言ふ」の「ねむごろに」は、「ねむごろなり(丁寧だ)」という形容動詞の連用形が、下の動詞「言ふ」を修飾している形だと判断できます。

補足的な見分け方

形容動詞は「様子・状態」を表すため、その度合いを示す副詞(「いと」「いみじく」など)が直前に来ても意味が通じることが多いです。

例:「いとねむごろに言ふ」(とても丁寧に言う)

このように、「いと」などを補って自然であれば、形容動詞の可能性が高いと判断できます。

副詞の一部である「に」

自立語の最後のパターンとして、副詞の一部である「に」があります。副詞は自立語で活用がなく、主に用言(動詞・形容詞・形容動詞)を修飾して、意味を詳しくする言葉です。

「に」で終わる副詞には、以下のような頻出語があります。これらは「に」を含めた全体で一つの単語です。

「に」で終わる主な副詞

- つひに(結局、とうとう、最後まで)

- すでに(すでに、もはや、まさに)

- げに(なるほど、本当に、いかにも)

- さらに(まったく、その上、重ねて)

- まさに(まさに、ちょうど、当然)

- ことに(とくに、とりわけ)

- ゆめに(決して、まったく) ※下に打消の語を伴うことが多い

これらの語は「つひに」や「すでに」で一語の副詞であり、活用することはありません。例えば、「つひに」を「つひならず」や「つひにて」のように活用させることはできません(形容動詞ではないため)。このように活用しない点が、前述の形容動詞との決定的な違いです。

「つひに行く道」という文の「つひに」は、下の動詞「行く」を修飾する副詞であり、この「に」を分解して「格助詞だ」「助動詞だ」と識別対象にすることはありません。

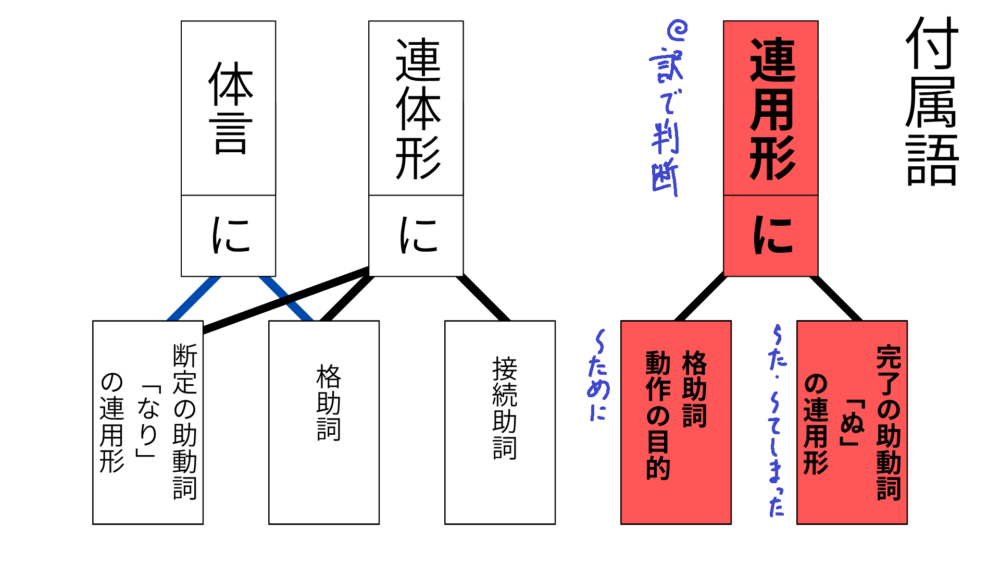

完了助動詞「ぬ」連用形「に」

ここまでに解説した自立語(動詞・形容動詞・副詞)のいずれでもない場合、いよいよ付属語(助動詞・助詞)の可能性を考えます。付属語の「に」は、その働きや意味によって、さらに細かく分類されます。

付属語の識別の第一歩は、「に」の直前の語の活用形に注目することです。これは文法識別の鉄則です。

もし「に」の直前が連用形であれば、その「に」は完了の助動詞「ぬ」の連用形である可能性が極めて高いです。助動詞「ぬ」は「~してしまった」「~して(て)しまう」と訳し、動作の完了や強意を表します。(参考:NHK高校講座 古典文法)

完了の助動詞「ぬ」の連用形

- 接続:活用語の連用形

- 意味:完了(~してしまった)、強意(きっと~)、並列(~たり、~たり)

- 識別のコツ:「に」の下に「き」「けり」「たり」「けむ」などが続くことが多い。

→ 「にき」「にけり」「にたり」「にけむ」の形は完了と判断してほぼ間違いありません。

例えば、「花咲きにけり。」という文を見てみましょう。「に」の直前の「咲き」は、カ行四段活用動詞「咲く」の連用形です。そして、下には過去の助動詞「けり」が続いています。この「~(連用形)+にけり」の形は、完了の助動詞「ぬ」の連用形「に」の典型的なパターンです。

訳も「花が咲いてしまった。」となり、動作が完了したことを示します。「咲き」という連用形に接続している点が最大の根拠です。

格助詞の例外:目的

ただし、直前が連用形であっても、ごくまれに格助詞の場合があります。それは「動作の目的(~するために)」を表す場合です。

例:「花見に行く。」

この「見」はマ行上一段動詞「見る」の連用形ですが、「に」は「見るために」という目的を表す格助詞です。 しかし、まずは「連用形+に」は完了の助動詞「ぬ」を第一に疑う、という手順が基本です。文脈から「~ために」と訳せるか、「~してしまった」と訳せるかで見分けましょう。

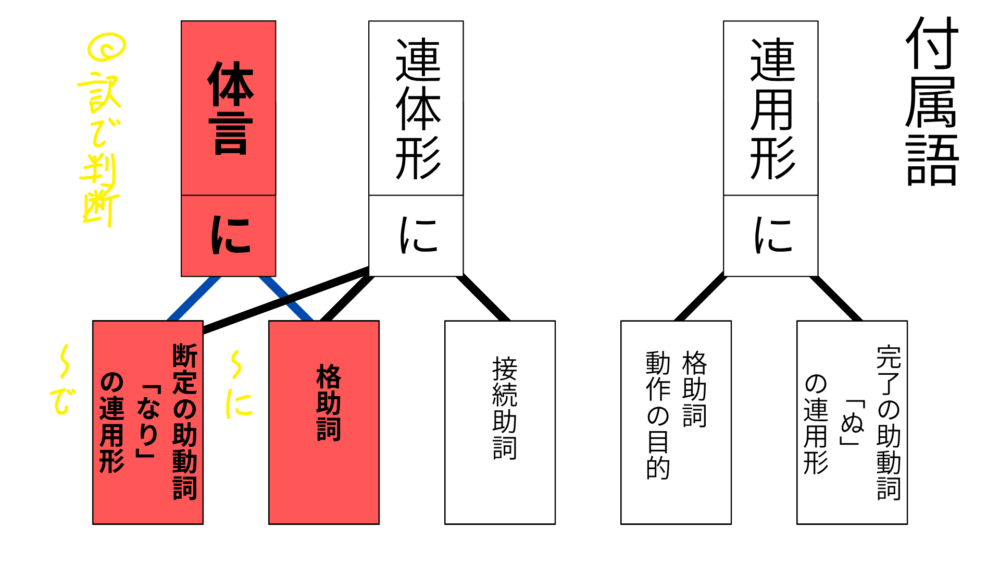

体言に付く格助詞「に」

次に、「に」の直前の語が体言(名詞)や連体形の場合を考えます。ここが最も複雑な識別ポイントであり、多くの学習者が混乱するところです。

まず、直前が体言(名詞)の場合、その「に」は以下の2つの可能性があります。

- 格助詞の「に」

- 断定の助動詞「なり」の連用形の「に」

格助詞「に」は、非常に多くの意味を持つ助詞です。現代語の「~に」とほぼ同じと考えてよいでしょう。

| 格助詞「に」の主な意味 | 例文 | 訳 |

|---|---|---|

| 場所(存在) | 都にあり。 | 都にある。 |

| 場所(帰着点) | 学校に行く。 | 学校へ行く。 |

| 時間 | 暁に帰る。 | 夜明けに帰る。 |

| 対象 | 人に問ふ。 | 人に尋ねる。 |

| 原因・理由 | 病に苦しむ。 | 病気によって苦しむ。 |

| 目的 | 狩りに出づ。 | 狩りに(=狩りのために)出かける。 |

このように、格助詞「に」は文脈に応じて「~に」「~へ」「~で」「~によって」「~のために」など、さまざまに訳されます。

すこし難しいなと感じた場合は「~に」と訳すと考えても大丈夫です。

一方、もう一つの可能性である断定の助動詞「なり」の連用形「に」は、「~である」「~であって」と訳すことができます。これについては次のセクションで詳しく解説します。

体言に接続する「に」に出会ったら、まず格助詞(「~に」「~へ」など)と訳せないか検討し、それで不自然なら断定(「~である」)を疑う、という手順が有効です。

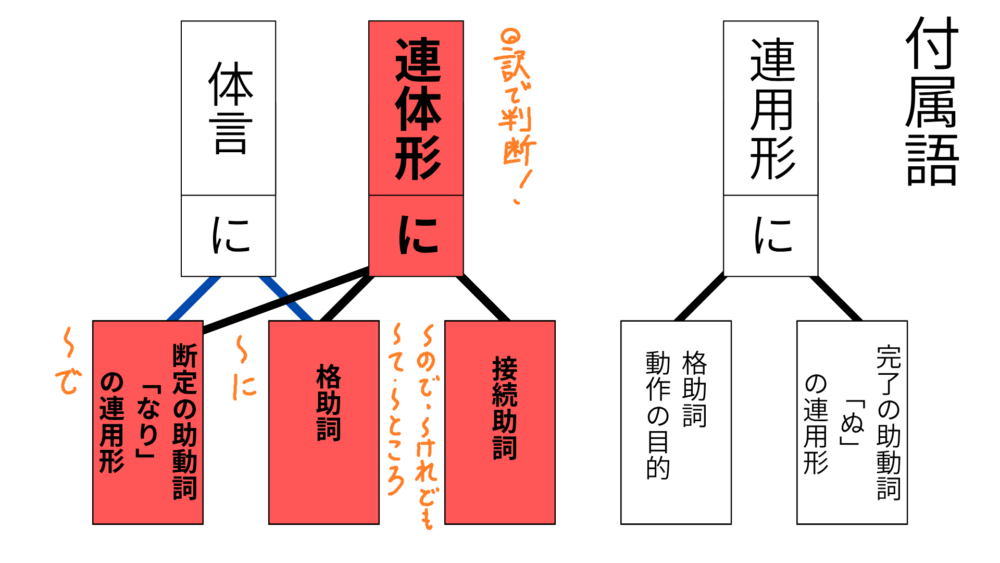

連体形に付く接続助詞「に」とは

「に」の識別で最も選択肢が多く、複雑になるのが、「に」の直前が連体形(活用語の「~る」「~き」「~し」などの形)の場合です。この場合、以下の3つの可能性があります。

- 格助詞の「に」

- 接続助詞の「に」

- 断定の助動詞「なり」の連用形の「に」

このうち、ここで注目するのが接続助詞「に」です。接続助詞は、その名の通り、文と文を接続する役割を果たします。

接続助詞「に」の主な訳し方

- 順接(~ので、~すると、~するといつも)

例:「~ちぎりたりけるに、~」(~と約束したところ、) - 逆接(~のに、~けれども)

例:「我学校に行くに、彼行かず。」(私は学校に行くのに、彼は行かない。) - 単純接続(~して、~であり)

(あまり意識する必要はありません。順接か逆接で考えるのが基本です。)

接続助詞「に」は、その直前で文が一度完結しているのが特徴です。「我学校に行く(連体形)+に」のように、「に」の上(我学校に行く)だけで「主語-述語」の関係が成立しています。

見分け方としては、「に」の直前が連体形であり、かつ文脈から「~ので」や「~のに」といった接続関係の訳が当てはまる場合、接続助詞である可能性が高いです。また、接続助詞「に」の後では、主語が変わりやすいという読解上のテクニックも存在します。

主語の変更についてまとめた記事はこちらにまとめています。よかったらご覧ください。

断定の助動詞「なり」の連用形「に」

最後に、最も厄介な断定の助動詞「なり」の連用形「に」です。これは、前述の通り、直前が体言または連体形に接続します。「~である」「~だ」と物事を断定する助動詞「なり」の連用形です。

見分けるための最大のポイントは、その訳し方と、特定の形を取るかどうかです。

断定「なり」連用形「に」の識別法

- 「~にあり」の形(「~である」と訳せる)

「に」の下に「あり」(または「侍り」「候ふ」「おはす」などの補助動詞)が続く場合、断定の可能性が非常に高いです。

例:「わが身一つの秋にはあらねど」(私一人の秋ではないけれど)

※このように、「に」と「あり」の間に係助詞(は・も・ぞ・なむ・や・か・こそ)が挟まることが非常に多いのが特徴です。また副助詞(しも)などもたびたび登場します。 - 「~にて」の形(「~であって」と訳せる)

「に」の下に接続助詞「て」が続く形です。

例:「あぢきなきすさびにて、~」(つまらないなぐさみごとであって、~)

(これは次の「にて」の識別で詳しく解説します) - 「~にや(あらむ)」「~にか(あらむ)」の形

文末が「~にや」「~にか」で終わっている場合、下に「あらむ(~であろうか)」などが省略されている断定の構文であることが多いです。この「や・か」は疑問反語の係助詞です。

例:「かかるにや。」(=このようであるのだろうか。)

特に重要なのが1の「に(+助詞)+あり」のパターンです。

格助詞「に」+動詞「あり」との違い

「にあり」の形には、もちろん「格助詞『に』(場所)+動詞『あり(存在する)』」のパターンもあります。

・断定:「これは、ペンにぞある。」(=これはペンである。)

→ 「これ = ペン」という断定(A=B)を表します。

・存在:「ペンは、机の上にぞある。」(=ペンは机の上に存在する。)

→ 「ペン」という物が「机の上」という場所に存在することを示します。(A=B ではない)

「~である」と訳して「A=B」の関係が成り立つか、それとも「~に存在する」と訳すべきかを文脈でしっかり判断する必要があります。もうすこし詳しく述べるとすると、存在の場合、直前に地名や場所を指すことが多くありますので、そこからも判断できます。

実践!古文「に」の識別問題と応用

紛らわしい「にて」の識別

「に」の識別を学習すると、必ず次に「にて」の識別という応用問題が出てきます。「にて」には、大きく分けて以下の2つの可能性があります。

- 格助詞「にて」(一語の助詞)

- 断定の助動詞「なり」の連用形「に」+ 接続助詞「て」(二語)

これらは形が全く同じため、文脈と訳し方で判断するしかありません。接続はどちらも体言や連体形です。

| 種類 | 識別ポイント | 意味・訳し方 | 例文 |

|---|---|---|---|

| 格助詞「にて」 (一語) | 「にて」で一語。 下の動詞(用言)にかかっていく。「格」を作る。 | 場所「~で」 手段・方法「~で」「~によって」 原因・理由「~のために」「~によって」 資格・状態「~として」「~の状態で」 年齢「~で」 | 「深き川を舟にて渡る。」 (手段 → 動詞「渡る」にかかる) 「十二にて御元服す。」 (年齢 → 動詞「元服す」にかかる) |

| 断定「に」+ 接続助詞「て」 (二語) | 「に」と「て」に分解できる。 「て」の上(~に)で文が完結、または区切れる。 | 「~であって、」 (並列・順接) | 「あぢきなきすさびにて、かつ破り捨つべきものなり。」 (つまらないなぐさみごとであって、そして破り捨てるべきものだ。) |

見分け方のコツは、「~であって、」と訳せるかどうかです。

格助詞「にて」は、「舟にて渡る」のように、「渡る」という動作の手段を表すなど、必ず下の動詞(用言)にかかっていきます。

一方、断定の「にて」は、「すさびにて」の部分が「~であって」と訳せ、そこで文が一度区切れる(並列)のが特徴です。「すさび(なぐさみごと)」=「破り捨つべきもの」と、主語(すさび)について二つの述部が並列されています。

迷った時は、「~であって、」と訳せるかどうかを基準に考えると良いでしょう。

「には」「にも」の識別ポイント

「に」の識別の最後の応用編として、「には」「にも」の識別があります。これらは「に」と係助詞「は」「も」が組み合わさった形です。

問題は、この「に」が格助詞なのか、それとも断定の助動詞「なり」の連用形なのかを判断することです。

ここでも、あのパターン、すなわち断定の助動詞「なり」の「にあり」のパターンが鍵を握ります。「に」と「あり」の間に係助詞「は」「も」が挟まることは非常によくあります。

「には」「にも」の識別

断定の助動詞「なり」の連用形「に」+係助詞「は/も」

→ 下に「あり」(「あら」「あれ」など)や、その省略を伴うことが多い。

例文:「おのが身はこの国の人にもあらず。」

(訳:私の身はこの国の人でもない。)

→「人」という体言に接続し、「に+も+あり(の未然形「あら」)」の形になっています。「人である」という断定(A=B)を「も」で強め、打ち消しています。

格助詞「に」+係助詞「は/も」

もちろん、格助詞「に」に係助詞がつく場合も非常に多くあります。

例文:「都にはあらじ。」

(訳:都にはいないでおこう。)

→ この「に」は場所を表す格助詞です。「都=あらじ」という断定(A=B)ではありません。「都」という場所に「いないでおこう(存在しないでおこう)」と訳せます。

結局のところ、「には」「にも」であっても、識別する際の思考プロセスは同じです。

①文脈から「~である」と訳せるか(断定)

②それとも「~に(場所・時間など)」と訳せるか(格助詞)

この2択を丁寧に見極める必要があります。

特に文末が「~にや。」「~にか。」「~にこそ。」で終わっている場合は、下に「あらむ」などの「あり」の語が省略されている断定の構文である可能性が非常に高いので、重ねて注意してください。

識別問題で知識を定着

これまでに学んだ知識を使って、実際の識別問題に挑戦してみましょう。このセクションは、あなたの理解度を試すための実践演習です。まずは選択肢をよく読み、各問題の「に」がどれに該当するか、根拠(接続や訳し方)を考えながら解いてみてください。ぜひ紙とペンを用意して書いてやってみてください。

【選択肢】

A. 完了の助動詞「ぬ」の連用形

B. 断定の助動詞「なり」の連用形

C. 格助詞

D. 接続助詞

E. ナ変動詞の連用形活用語尾

F. 形容動詞の連用形活用語尾

G. 副詞の一部

【問題】

問1.ねむごろに言ひける人に「こよひ逢はむ」とちぎりたりけるに、~。

問2.ねむごろに言ひける人に「こよひ逢はむ」とちぎりたりけるに、~。

問3.~とちぎりたりけるに、男は来にけり。

問4.心は君によりにしものを。

問5.わが身一つの秋にはあらねど。

問6.狩に往にけり。

問7.狩に往にけり。

問8.つひに行く道とはかねてききしかど、

【解答と解説】

問1.F. 形容動詞の連用形活用語尾

解説:「ねむごろに」は、下の動詞「言ひ」を修飾しています。「ねむごろなり(丁寧だ)」というナリ活用の形容動詞の連用形です。「いとねむごろに~」と「いと」を補うこともできます。

問2.C. 格助詞

解説:「人」という体言に接続し、下の動詞「ちぎる(約束する)」の対象(~に)を示しています。現代語の「~に」と同じ用法です。

問3.D. 接続助詞

解説:過去の助動詞「けり」の連体形「ける」に接続しています。「~と約束したところ、」または「~と約束したので、」と訳せる順接の接続助詞です。

問4.A. 完了の助動詞「ぬ」の連用形

解説:「寄る」の連用形「より」に接続しています。「に+し」は「に+き(過去の助動詞)」の連体形「し」の形であり、完了の典型パターン「にき」の一部です。「(心は君に)寄ってしまったのになあ」と完了で訳せます。

問5.B. 断定の助動詞「なり」の連用形

解説:「秋」という体言に接続し、「に+は(係助詞)+あら(動詞「あり」の未然形)」の形になっています。「秋である」と訳せる断定のパターンです。

問6.C. 格助詞

解説:「狩」という体言に接続し、下の動詞「往ぬ(行く)」の目的(~のために)を示しています。「狩り(の)ために」行った、という意味です。

問7.E. ナ変動詞の連用形活用語尾

解説:これは「往ぬ(いぬ)」というナ行変格活用動詞の連用形「往に」の語尾「に」です。「往にけり(行ってしまった)」の形。問6の「に」とは全く別物です。

問8.G. 副詞の一部

解説:「つひに」で一語の副詞です。活用はなく、下の動詞「行く」を修飾しています。「とうとう(死んで)行く道」という意味です。

古文「に」の識別の覚え方まとめ

最後に、この記事で解説した「に」の識別の手順とポイントを、おさらいのためのリスト形式でまとめます。これは単なる暗記リストではなく、識別を行う際の「思考フロー」として活用してください。

- 古文の「に」の識別はパターンが多く複雑だが、手順を踏めば必ず解ける

- 手順1: 自立語の可能性を疑う

- 「しにけり」「いにけり」ではないか? → ナ変動詞(死ぬ・往ぬ)の連用形活用語尾

- 「~なり」に直せて「いと」を補えるか? → 形容動詞(ナリ活用)の連用形活用語尾

- 「つひに」「すでに」など活用しない単語か? → 副詞の一部

- 手順2: 付属語(助詞・助動詞)と判断し、直前の「接続」を確認する

- 直前が連用形か? → 完了の助動詞「ぬ」の連用形を最優先で疑う(「にき」「にけり」など)

(※「~ために」と訳せる目的の格助詞は例外) - 直前が体言か? → 格助詞(~に、~へ、~で等)と断定の助動詞「なり」(~である)の二択

- 直前が連体形か? → 格助詞・接続助詞・断定の助動詞「なり」の最も複雑な三択

- 直前が連用形か? → 完了の助動詞「ぬ」の連用形を最優先で疑う(「にき」「にけり」など)

- 手順3: 体言・連体形接続の場合、「訳し方」と「型」で最終判断する

- 「~に」「~へ」「~で」など格助詞として訳せるか? → 格助詞

- 「~ので」「~のに」「~ところ」と接続的に訳せるか?(※連体形接続のみ) → 接続助詞

- 「~である」と訳せるか? → 断定の助動詞「なり」の連用形

- 断定のチェックポイント:「に(+助詞)+あり」の形になっていないか?(「~にはあらねど」「~にや」など)

- 応用の「にて」:「~であって」と訳せれば断定+接続助詞、訳せなければ格助詞(場所・手段など)

- 応用の「には」「にも」:「~である」の断定か、「~に(場所など)」の格助詞か、文脈で判断する

「に」の識別は得点できるようになっていけば他の受験生徒の差異化も図れます。難しいかもしれませんが、かならず皆さんの武器になります。頑張ってください!