テストで緊張しすぎる君へ。専門家が教える克服アドバイス

「テストで緊張しすぎてしまう」「普段はできるのに、テストになるとできない」と深く悩んでいませんか。大切な試験で「あがる」癖を克服できず、緊張で頭が真っ白になる対策を切実に探しているかもしれません。

特に高校生にとって、模試での緊張や、目前に迫る大学受験のメンタル管理は非常に大きな課題です。「受験が怖い」と感じ、本番ではパニックになりそうになることもあるでしょう。その不安や焦りは、決してあなた一人のものではありません。

この記事では、指導経験に基づき、テストで緊張しない方法を高校生にも分かりやすく解説し、本番に強くなる方法を具体的にお伝えします。精神論ではなく、今日から実践できる技術(スキル)として、あなたの悩みを解決する手助けをします。

なぜ?テストで緊張しすぎる原因とは

普段はできるのにテストできない理由

「家では解けたのに」「練習では完璧だったのに」と悔しい思いをするのは、非常につらいことです。多くの人がこれを「メンタルが弱いからだ」と思い込み、自分を責めてしまいがちですが、それは違います。緊張は、人間にとってごく自然な身体反応です。

これは、人間がまだ動物に近かった時代、敵から身を守るための本能的な「闘争・逃走反応」の名残と言われています。例えば、緊張すると手汗をかくのは、木などに登って逃げる際に滑らないようにするため。心臓がドキドキするのは、筋肉に酸素と栄養を送り、すぐに逃げたり戦ったりできるよう、全身に血液を循環させるためです。

つまり、あなたの脳が試験会場を「命の危険がある場所」だと本能的に勘違いし、身体が戦闘態勢(=緊張状態)のスイッチを入れてしまうのです。このスイッチが入りやすい人と入りにくい人がいるだけで、あなたの能力や精神力が低いわけでは決してありません。

適度な緊張はパフォーマンスを上げる

心理学には「ヤーキーズ・ドットソンの法則」というものがあり、適度な緊張感や覚醒レベルは、実はパフォーマンスを最大化させることが知られています。全くリラックスしている状態(睡眠に近い状態)よりも、少しドキドキしている方が集中力は高まるのです。問題は、その緊張が「適度」を超えてしまうことにあります。

まずは、「緊張する=弱い」という思い込みを捨てましょう。むしろ、それだけテストに真剣に向き合っている証拠です。大切なのは、緊張している自分を否定せず、そのスイッチがなぜ入るのかを知ることです。

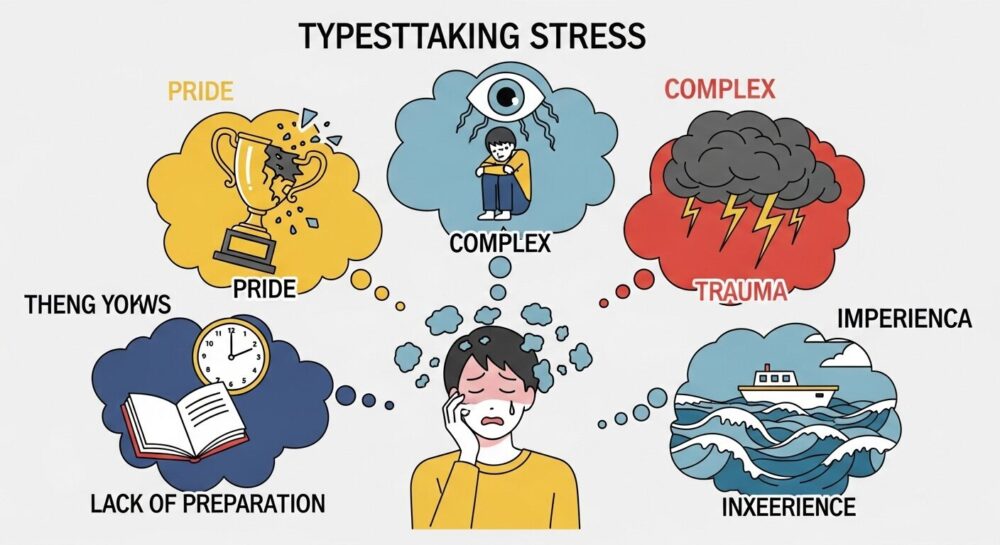

緊張しやすい5つの原因タイプ

- プライド型: 「人に良く思われたい」「失敗してはいけない」「完璧でなければ」という意識が人一倍強い。

- コンプレックス型: 周囲と自分を常に比較し、「あの人は頭が良さそう」「自分だけできていないかも」と萎縮してしまう。

- トラウマ型: 過去の失敗体験(例:発表で笑われた、試験でパニックになった)が引き金となり、似た状況で反射的に不安になる。

- 準備不足型: 「勉強時間が足りなかった」「あの範囲をやっていない」という自覚からくる、当然の不安。

- 未経験型: 初めての試験会場、初めて会う面接官、初めての受験形式など、未知の状況に対する本能的な不安。

これらの原因は一つとは限らず、「プライドが高いがゆえに準備不足が許せない」など、複数が複雑に絡み合っているケースも多くあります。

特に「プライド型」や「コンプレックス型」の人は、周りの目を気にするあまり、必要以上に自分にプレッシャーをかけ、本能的な防衛反応(緊張)を引き起こしている可能性があります。

受験が怖いと感じる心理

「受験」という言葉を聞くだけで、漠然とした恐怖や重圧を感じる人もいるでしょう。これも、前述した緊張のメカニズムと深く関連しています。

最も大きな要因の一つが、過去の失敗体験に基づく「トラウマ型」の不安です。例えば、「小学校のクラスでの発表会で言葉に詰まり、笑われた」「中学受験の算数で時間が足りず、不合格だった」といった強烈な失敗経験があると、脳はその時の恐怖を鮮明に記憶しています。

そのため、似たような状況(テストや受験、面接)になると、本人の意思とは関係なく、反射的に身体がこわばり、恐怖心が再燃してしまうのです。

失敗体験の悪循環

過去の失敗が原因で、「自分は本番に弱い人間だ」「どうせまた失敗するに違いない」と強く思い込むと、その不安が強力な自己暗示となります。そして、その不安通りの結果(パフォーマンスの低下)を引き起こしてしまうという悪循環に陥りがちです。この負の連鎖を意識的に断ち切る必要があります。

また、「大学受験」という、多くの高校生にとって「未経験」の出来事であることも、恐怖心をあおります。動物が未知の場所を本能的に警戒するように、人間も経験したことのない物事には強い不安を感じるのが普通です。これも「未経験型」の不安と言えます。

さらに、中学3年生が高校受験で感じるように、テストの結果が「内申点」や「志望校の合否」という具体的な将来に直結するという現実が、「一回も失敗できない」「ここで人生が決まるかもしれない」という過度なプレッシャーとなり、健全な緊張感を「恐怖心」へと変えていってしまうのです。

テストでパニックになるメカニズム

緊張が極限まで高まると、思考が停止し、「頭が真っ白になる」「冷や汗が止まらない」「問題文が読めない」といったパニック状態に陥ることがあります。

これは俗に「受験パニック(Exam Panic Attacks)」とも呼ばれ、単なる「あがり症」や「心の弱さ」として片付けられがちですが、実際には脳機能の障害や身体の過剰反応が関わっていることが分かってきました。

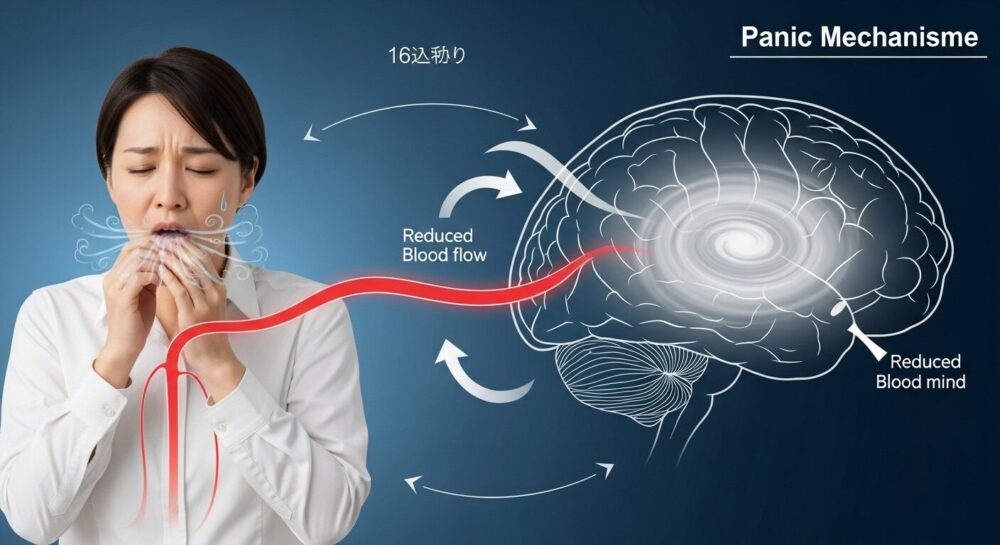

精神的に強い焦りや恐怖を感じると、脳は危険信号を発し、呼吸をコントロールする中枢が不安定になります。その結果、本人の意思とは関係なく浅く速い呼吸を頻繁に行うようになり、「過換気症候群(過呼吸)」の発作を引き起こすことがあります。

過呼吸になると、血液中の二酸化炭素が過度に減少し、血液がアルカリ性に傾きます。これにより、血管が収縮し、脳への血流が低下するため、日本医師会の解説によれば、めまい、手足のしびれ、そして思考力の低下(頭が真っ白になる)といった症状が現れるとされています。まさにパニック状態です。

また、脳科学的には、恐怖を感じると脳の奥にある「扁桃体(へんとうたい)」という警報装置が暴走し、それを理性や論理で抑える「前頭前野(ぜんとうぜんや)」の歯止めが効かなくなっている状態と説明されます。だからこそ、「落ち着け、落ち着け」と自分に必死に言い聞かせても、意志の力だけではなかなか収まらないのです。

受験パニックの典型的な症状

- 突然、思考が停止し、頭が真っ白になる。

- 問題文が目に入っても、文字が滑るだけで内容が全く理解できない。

- 暗記したはずの公式や英単語が、全く思い出せない。

- 心臓が激しくドキドキし、呼吸が浅く速くなり、息苦しさを感じる。

- 指先が震えたり、冷や汗が止まらなくなったりする。

こうした症状は、本番で実力を発揮する上で深刻な障害となります。しかし、これは誰にでも起こりうる身体反応であり、そのメカニズムと対処法を知っておけば、最悪の事態を回避することは可能です。

緊張で頭が真っ白になる前の対策

もしテスト中に「ヤバい、緊張してきた」「心臓がうるさい」「頭が真っ白になりそう」と感じたら、それはパニックに陥る一歩手前のサインです。その瞬間に、意識を「今、ここ」に強制的に戻すことが何よりも重要です。

パニック状態では、意識が「このまま失敗したらどうしよう」という未来への不安や、「前の模試でもダメだった」という過去のトラウマに支配されています。この意識の流れを、脳科学に基づいたテクニックで物理的に断ち切り、現在に引き戻す方法が有効です。

対策1:カウント法(前頭前野の活性化)

これは、脳医学でも効果が実証されている非常に簡単な方法です。数字を冷静にカウントするのは、理性を司る脳の「前頭前野」の働きです。パニック(扁桃体の暴走)とは異なる脳の回路を使うことで、暴走しがちな感情の働きを抑える効果が期待できます。

やり方は簡単です。

まず、一度息を止めます。そして、できるだけゆっくりと深く息を吐きながら、頭の中で静かに「1、2、3、4、5」と5秒間(あるいは10秒間)数えます。これを数回繰り返すだけで、呼吸が整い、かなり落ち着きを取り戻せるはずです。時間をほとんど消費する心配もありません。

対策2:お気に入りの文房具に意識を向ける

パニックになりかけると、人は「緊張している自分」や「ドキドキしている心臓」に意識が集中し、そのことでさらに不安が増幅するという最悪の悪循環に陥ります。この循環を断ち切るために、意識を全く別の「どうでもいいモノ」に向けるのが効果的です。

試験中に周囲を見渡すのは不正行為と間違えられますが、机の上にあるものなら問題ありません。大好きなキャラクターが描かれた消しゴムや、こだわりのシャープペンシルなどを数秒間じっと眺め、「このペンの質感はツルツルしている」「消しゴムの角が丸くなってきた」などと、どうでもいい実況を心の中で行い、意識を集中させてみましょう。

対策3:周りの状況を客観的に観察する

自分の内面に向きすぎている意識を、強制的に外(客観的な事実)に向ける方法です。これも「前頭前野」を使うトレーニングになります。

例えば、「画家になったつもり」で、目の前の試験官の顔のシワや服装、ネクタイの柄、教室の壁のシミ、窓の外の雲の形などを、心の中で実況中継するように細かく観察します。自分の世界に閉じこもるのを防ぎ、自分を客観視する余裕を取り戻すのに役立ちます。

大学受験のメンタル管理法

大学受験のような数ヶ月、あるいは1年以上にわたる長期戦では、日頃からのメンタル管理、すなわち生活習慣の管理が合否を分けると言っても過言ではありません。本番で力を発揮するための、土台となる心の整え方を知っておきましょう。

前日は「しっかり寝る」が最優先

受験やテストの戦いは、当日の朝ではなく、前日の夜から始まっています。不安だからとギリギリまで新しい知識を詰め込もうと夜遅くまで勉強するのは、最もやってはいけない逆効果な行動です。

睡眠不足は、脳のパフォーマンスを著しく低下させます。特に、記憶の整理・定着や、論理的思考、感情のコントロールは、深い睡眠中に行われます。徹夜明けの脳は、言わば「ゴミが散らかったままの部屋」と同じで、必要な情報を取り出すことができません。

厚生労働省のe-ヘルスネットの情報によれば、睡眠には心身の疲労を回復させるだけでなく、記憶を固定させたり、学習能力を高めたりする重要な役割があるとされています。受験生こそ、睡眠時間を削るべきではありません。

前日は、これまで使い込んだノートやボロボロになった単語帳をパラパラと軽く見返す程度にとどめ、「これだけやったんだ」と自分の頑張りを視覚的に確認する時間に充てるのが理想です。そして、いつもより少し早めに布団に入り、十分な睡眠時間を確保してください。

完璧主義を捨て、「受験は通過点」と考える

「この受験で自分の人生は決まる」「絶対に失敗は許されない」と重く考えすぎると、それが過度なプレッシャーとなり、本能的な緊張(=防衛反応)を引き起こします。

大学入試は、多くの場合、満点を取る必要はありません。合格最低点を1点でも超えれば合格です。「解けない問題があるのは当たり前」「他の受験生も解けていないはず」「確実に解ける問題をミスなく取ればOK」と考え、完璧主義を捨てる勇気を持ちましょう。時には「捨て問」を見極める戦略も必要です。

大学受験に万が一失敗しても、その後の人生で成功している人は文字通り山ほどいます。受験はあくまでも人生の「通過点」の一つに過ぎません。「失敗しても何とかなるさ」くらいの楽観的な視点を持つことが、かえって心の余裕を生み、良い結果につながるものです。

本番で隣の席のライバルが自分よりはるかに賢そうに見えても、それであなたの学力が急に下がるわけではありません。他人は関係ありません。自分の頑張りを信じ、「今まで勉強してきた自分なら大丈夫」と、自分自身を認めてあげることが、最大のメンタル管理法です。

テストの緊張を克服する実践スキル

試験であがる癖の克服トレーニング

試験で「あがる」癖は、生まれつきの性格だから仕方ないと諦める必要はありません。精神論ではなく、具体的な技術(スキル)としてトレーニングで克服が可能です。ここでは、身体(フィジカル)と意識(メンタル)の両面からアプローチする、即効性のある方法を紹介します。

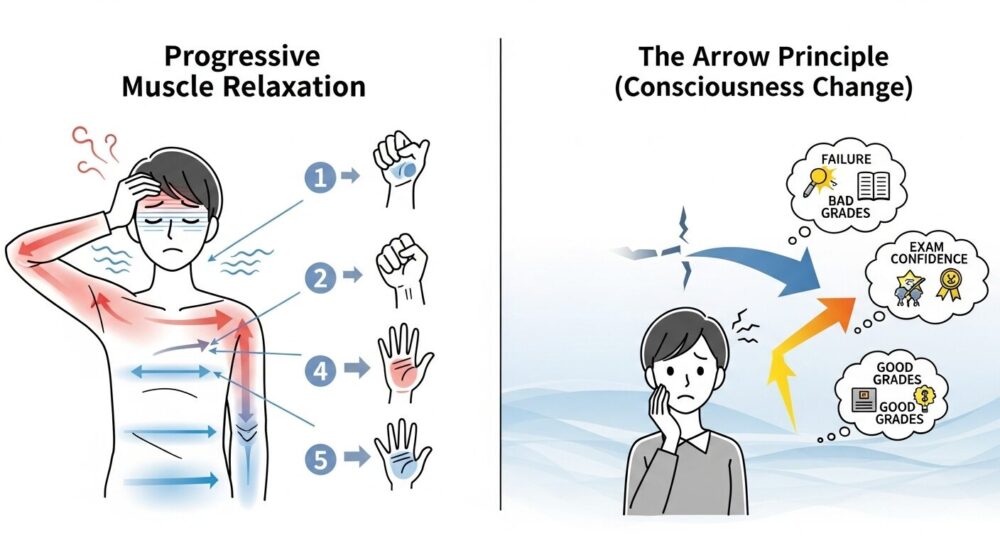

身体編:漸進的筋弛緩法(きんしかんほう)

緊張すると、身体は無意識のうちにガチガチにこわばっています。首や肩、背中に力が入り、呼吸も浅くなります。この身体の力みを意図的にほぐすことで、脳に「リラックスしても大丈夫だ」という信号を送り、心の緊張も和らげるテクニックです。

筋弛緩法(きんしかんほう)の簡単なやり方(椅子に座ったままOK)

- 手・腕: 両手を強く握りしめ、腕にも力を入れます。(5~10秒キープ)

- 肩: 両肩を耳に近づけるように、思い切りすくめます。(5~10秒キープ)

- 顔: 顔の全パーツを顔の中心に集めるように、ギュッと力を入れます。(5~10秒キープ)

- (力を抜く): 各部位ごとに、力を入れた状態を3秒ほど止めた後、「ハーッ」と息を吐きながら、一気にストンと力を抜きます。(15~20秒リラックス)

- 筋肉がゆるんで、温かくなる感覚をじっくりと味わいます。

- これを身体の各部位(足、お腹、背中など)で繰り返します。

緊張でガチガチになっている時にいきなり深呼吸しようとすると、うまく息が吸えず、かえって過呼吸(パニック)になることがあります。まずこの方法で物理的に身体の力みを抜いてから、次の深呼吸に移るのが最も効果的です。

意識編:矢印の法則(コントロールできることに集中する)

人前で話す時や面接で極度に緊張する人は、多くの場合、「相手から自分に」矢印が向いています。「この人は私をどう見ているだろう?」「うまく話せているか?」「良く思われているか?」と、見られているという受け身の意識(他者評価)が不安を生みます。

この矢印を、「自分から相手に」向ける意識を持つトレーニングをします。「私はこれを伝えたい」「私のこのポイントを知ってほしい」と、自分から発信する、能動的なイメージを持つのです。

面接官が自分をどう思うか、テストの採点者がどう評価するかは、自分ではコントロールできません。それよりも、「準備してきたことを、ゆっくりでもいいからハキハキ話す」「ケアレスミスをしないように、丁寧に見直しをする」など、自分にコントロールできることだけに意識を100%集中させましょう。

模試で緊張を味方につける練習

高校生にとって、毎月のように行われる模試は、「本番の緊張」に慣れるための絶好の練習の場です。「どうせ模試だから」「E判定でも関係ない」と気を抜かず、本番さながらの緊張感をもって臨むことで、これ以上ない効果的なトレーニングになります。

人間が緊張する大きな原因の一つは「未経験」であることです。模試を何度も真剣に受けることで、試験会場の独特の雰囲気、シーンとした静けさ、終了時間が迫る焦燥感、時間制限といった「非日常」に、あなたの脳を強制的に慣れさせることができます。これが「場慣れ」です。

さらに重要なのが、「時間配分」と「パニック対処」の練習です。

本番で最も怖いのは、解けない難問にぶつかった時にパニックになり、その後の解けるはずの問題まで落としてしまうことです。模試の段階から、「解けない問題は潔く一旦飛ばす(印をつけておく)」「解ける問題から確実に得点する」「最後に見直しの時間を10分確保する」といったシミュレーションを、本気で繰り返しましょう。

時間配分を固定しすぎない

ただし、解答の順番や時間配分を「大問1は15分、大問2は20分…」とあまりにも細かく決めすぎるのは危険です。本番で想定外に難しい問題が出た時に、その予定が狂ったこと自体でパニックになり、総崩れになる可能性があります。あくまで「難しい問題は後回しにする」「全体を見て柔軟に対応する」という基本方針を練習する場と考えましょう。

模試を「本番のリハーサル」と明確に位置づけ、あえて緊張感を持って取り組み、終わった後は「なぜあの時焦ったのか」を分析すること。これが、本番の過度な緊張を防ぐ一番の近道です。

高校生向け緊張しない方法5選

試験当日や、試験が始まる直前に、高校生でも簡単に試せる緊張をほぐす具体的な方法を5つ紹介します。すべてをやる必要はありません。自分に合いそうなものをいくつか見つけて、本番のお守り代わりに持っておくと良いでしょう。

1. 深呼吸(ただし「吐く」ことを意識)

定番ですが、非常に有効です。ただし、前述の通り、身体がこわばったままだと逆効果になることも。まずは肩や手をギュッと握ってから力を抜く「筋弛緩法」で力みを取り、その後にゆっくり深呼吸する順番がおすすめです。

コツは、「吸う」ことよりも「吐く」ことを意識すること。交感神経(興奮)が優位になっている状態を、副交感神経(リラックス)優位に戻すためです。お腹をへこませながら口からゆっくりと10秒かけて息を吐き切り、その後、鼻から5秒かけて自然に息を吸う「腹式呼吸」を数回繰り返しましょう。

2. 緊張を抑えるとされる食べ物を摂る

食べ物に含まれる栄養素が、心の安定を助けると言われています。特に、脳をリラックスさせるホルモン「セロトニン」の生成に欠かせない必須アミノ酸「トリプトファン」を豊富に含む食品がおすすめです。

| 栄養素 | 主な働き(とされています) | 多く含む食品例 |

|---|---|---|

| トリプトファン | 体内で「セロトニン(心の安定)」や「メラトニン(睡眠)」の原料となる必須アミノ酸。リラックス効果をサポートすると言われています。 | 乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズ)、バナナ、ナッツ類、大豆製品(豆腐、納豆)、ビターチョコレート |

厚生労働省e-ヘルスネットによると、セロトニンは精神を安定させる働きを持つとされています。その原料となるトリプトファンは体内では生成できないため、食事から摂取する必要があるとされています。試験の日の朝ごはん(例:バナナとヨーグルト)やおやつ(例:ナッツやビターチョコ)に、お守りとして取り入れるのが良いでしょう。温かい飲み物(ホットココアやホットミルクなど)で摂ると、身体も温まり、リラックス効果がさらに高まるとも言われています。

3. 音楽を聴く(使い分けが重要)

好きな音楽を聴くこともリラックスに非常に有効です。ただし、曲選びには注意が必要です。

冷静に、緻密な計算や読解をすべき試験の直前に、テンションが上がりすぎるノリノリの曲を聴くと、興奮状態(交感神経優位)になりすぎて、かえってケアレスミスをしやすくなるかもしれません。 試験前は「いつも聴いている落ち着く曲」や「クラシック音楽」「自然の音(ヒーリングミュージック)」で心を静め、試験が終わった後の休憩時間に「好きなアップテンポの曲」で気分を切り替えるなど、目的別に使い分けるのが賢明です。

4. 笑顔を作る(口角を上げるだけ)

人間は、本当に笑っている状態で、同時に極度の緊張や恐怖を感じるのが難しいと言われています。試験前にニヤニヤするのは難しいですが、マスクの下でこっそり口角を上げる(笑顔の形を作る)だけでも、「今、自分はリラックスしている」と脳が勘違いし、緊張がほぐれる効果(顔面フィードバック仮説)が期待できます。

5. おまじない(ルーティン化)

「手のひらに『人』という字を書いて飲み込む」「面接官をカボチャだと思う」「特定のペンで試験に臨む」など、昔からある「おまじない」も侮れません。これらは科学的根拠が薄いように見えますが、強力な自己暗示(プラセボ効果)として機能します。

一流のアスリートが試合前に必ず同じ動作(ルーティン)を行うのと同じで、「これをやったから大丈夫」と自分が心から落ち着けるものであれば、それはあなたにとって最強のメンタルコントロール術です。積極的に取り入れましょう。

今日からできる本番に強くなる方法

試験当日に緊張しないようにするためには、結局のところ、魔法のような裏技はなく、日々の地道な積み重ねが最も重要です。本番の強さは、持って生まれた才能ではなく、日々の「準備」と「練習」によって後天的に決まります。

1. メンタルトレーニングは「心の筋トレ」

メンタルコントロールは、筋力トレーニングと同じです。普段から実践していないことを、本番だけ急にやろうとしても絶対に上手くいきません。ジムに行かずにいきなり100kgのバーベルを持ち上げられないのと同じです。

日頃の定期テストや小テストの時から、「今回は筋弛緩法を試してみよう」「時間配分を意識して、解けない問題は飛ばす練習をしよう」と、意識的に「心の筋トレ」を実践しておくことが大切です。やった分だけ、本番で無意識に使える技術として身につき、あなたの「心の筋肉」は強くなります。

2. 「これだけやった」という圧倒的な自信を持つ

緊張の原因の一つに「準備不足型」がありました。逆に言えば、「これ以上はできない」というくらい十分すぎる準備をすることこそが、あらゆる緊張対策の中で最も強力な武器となります。

「あの問題集を3周した」「過去問を5年分、すべて解けるようにした」「英単語帳はボロボロになるまで読み込んだ」。そうした具体的な行動の積み重ねが、「あれだけやったのだから大丈夫」という揺るぎない自信を生み出します。その自信が、本番の不安やプレッシャーといった「敵」を上回るのです。

3. 等身大の自分で、やれることをやる

本番で120%や150%の力を出そうと背伸びをすると、心理的に不安定になり、足元がグラついて、かえって緊張を招きます。奇跡を期待してはいけません。

あなたの目標は、120%の奇跡を起こすことではありません。100%の自分の実力を、ミスなく出し切ることです。

周りがどれだけ賢そうに見えても、あなたが勉強してきた事実が消えるわけではありません。まわりと戦おうとせず、等身大の自分で、今できること(=ケアレスミスをせず、解ける問題を確実に解くこと)を100%発揮することだけを考えましょう。

テストの緊張は早期対策が鍵

最後に、この記事の要点をまとめます。テストの緊張と上手に付き合い、自分の実力を最大限に発揮するためには、本番直前ではなく、日頃からの早期の対策とトレーニングが非常に重要です。以下のポイントを日頃から意識してみてください。

- テストで緊張するのはメンタルが弱いからではない

- 緊張は命を守るための本能的な身体反応である

- 適度な緊張はむしろパフォーマンスを向上させる

- 緊張の原因はプライドやコンプレックス、過去のトラウマなど様々

- 「普段はできるのにテストでできない」理由を知ることが第一歩

- 「受験が怖い」と感じるのは未経験や失敗へのプレッシャーから

- テストでパニックになるのは過呼吸や脳機能の暴走が関わっている

- 頭が真っ白になりそうな時はカウント法や意識を逸らす技術が有効

- 大学受験のメンタル管理は前日の十分な睡眠から始まる

- 試験で「あがる」癖は筋弛緩法で身体からほぐすのが効果的

- 「見られている」ではなく「伝えたい」という能動的な意識を持つ

- 模試は本番の緊張に慣れるための絶好の練習の場である

- 高校生は深呼吸や音楽、笑顔など自分に合う簡単な方法を見つける

- バナナや乳製品などトリプトファンを含む食品もサポートになる

- 本番に強くなるには日々のメンタルトレーニングが不可欠

- 120%の奇跡ではなく等身大の自分(100%)を発揮することを目指す

あなたの頑張りを心から応援します。