大学受験で全落ち…その後の選択肢と割合を解説

大学受験で全落ちという厳しい結果に直面し、先の見えない不安に苛まれている方もいらっしゃるかもしれません。全落ちは怖いと感じ、まるで大学全落ちは人生終了かのようにも思えてしまいます。

実際の全落ちの割合や、多くの全落ち体験談に触れることで、まずは冷静に現状を把握することが重要です。特に全落ちした女子生徒の中には、将来への不安をより強く感じる方もいるでしょう。

しかし、浪人できないといった状況であっても、進むべき道が完全に閉ざされたわけではありません。この記事では、大学受験で全落ちしてしまった方が次の一歩を踏み出すための具体的な選択肢と、心の持ち方について詳しく解説していきます。

大学受験で全落ちした現実と向き合う

大学受験の全落ちの割合は?

「自分だけが全落ちしてしまったのではないか」という孤独感に苛まれる方は少なくありません。しかし、まずは客観的なデータを見てみましょう。

結論から言うと、大学受験における「全落ち」の正確な割合を示す公式な統計はありません。ただ、文部科学省の学校基本調査などを参考にすると、ある程度の状況を推測することが可能です。

例えば、日本の大学受験全体で見ると、少子化の影響もあり、大学進学希望者に対する大学の総定員数には余裕がある「大学全入時代」と言われています。このため、大学を選ばなければどこかには進学できる状況があり、不合格になる受験生の割合自体は1~2%程度という見方もあります。

しかし、これはあくまで全体の話です。多くの受験生が目指す人気の大学や学部に絞ると、競争は依然として激しく、全落ちという結果は決して他人事ではありません。実際に、大学合格者のうち浪人生が占める割合は、全国平均で20%前後になるというデータもあり、これは5人に1人が現役での合格を逃し、再挑戦していることを示しています。

補足:浪人生の割合から見えること

浪人生の中には、第一志望のみ不合格で滑り止めの大学には合格したものの、それを蹴って浪人を選んだ人も含まれます。そのため、「浪人生の割合=全落ちした人の割合」ではありませんが、多くの受験生が思い通りの結果を得られていないという現実を物語っています。

大切なのは、数字に一喜一憂することではなく、「全落ち」という経験はあなた一人だけが直面する特殊なケースではないと理解することです。この厳しい現実を受け止めることが、次の一歩を踏み出すためのスタートラインとなります。

全落ちが怖いと感じる心理とは

大学受験での全落ちは、単に「不合格」という結果以上の、深い恐怖や不安を引き起こします。その心理的な背景には、いくつかの要因が複雑に絡み合っています。

まず最も大きいのは、「これまでの努力が全て無駄になった」という喪失感です。学校の授業以外にも、塾や予備校に通い、プライベートな時間を犠牲にして勉強に打ち込んできたはずです。その膨大な時間と労力が報われなかったという事実は、自己肯定感を大きく揺るがし、「自分はダメな人間だ」という自己否定につながりやすくなります。

次に、「周りから取り残される」という孤立感も大きな要因です。友人たちが合格を喜び、春からの大学生活に胸を躍らせている姿をSNSなどで見かけると、自分だけが社会のレールから外れてしまったかのような焦りを感じます。特に、一緒に頑張ってきた仲間が合格している場合、その差はより一層つらく感じられるものです。

注意:他人との比較が生む負のスパイラル

他人と自分を比較することは、精神的に最も消耗する行為の一つです。合格した友人を祝福できない自分を責めたり、劣等感を抱いたりすることで、さらに自己嫌悪に陥るという悪循環が生まれます。意識的に情報を遮断する時間を作ることも大切です。

さらに、親や先生など、支えてくれた人々への「申し訳なさ」も、心を重くする一因です。経済的な支援や精神的なサポートを受けてきたからこそ、「期待に応えられなかった」という罪悪感が、不合格という事実をさらに重いものにしてしまいます。

これらの感情が複合的に絡み合うことで、「全落ち」は将来そのものが見えなくなるほどの大きな恐怖として感じられるのです。しかし、これらの感情は多くの人が経験する自然な反応であると理解することが、冷静さを取り戻す第一歩になります。

大学全落ちで人生終了ではない理由

「大学全落ち=人生終了」という考えは、あまりにも視野が狭いと言わざるを得ません。もちろん、目の前の結果は非常にショッキングで、絶望的な気持ちになるのは当然です。しかし、長い人生において、これは「進む道を変えるための転機」であって、決して「終わり」ではありません。

人生が終了ではない理由は、主に以下の3つが挙げられます。

1. 人生の選択肢は大学進学だけではない

現代社会では、価値観が多様化しており、幸せの形も一つではありません。大学に進学することだけが成功の道ではないのです。専門的なスキルを身につける専門学校、実践的な経験を積める就職、あるいは海外に視野を広げる留学など、あなたを成長させる道は無数に存在します。大学というルートが閉ざされたからこそ、これまで考えてもみなかった新しい可能性に気づくことができるかもしれません。

2. 挫折経験は人を強くする

これは精神論に聞こえるかもしれませんが、紛れもない事実です。若いうちに大きな挫折を経験することは、他人の痛みがわかる人間になったり、逆境に負けない精神的な強さを手に入れたりする貴重な機会です。この悔しさや苦しみを乗り越えた経験は、今後の人生でどんな困難に直面しても、あなたを支える揺るぎない自信の土台となるでしょう。

3. いつでも学び直しは可能

もし、どうしても大学で学びたいという気持ちがあるなら、その道が完全に閉ざされたわけではありません。浪人して再挑戦する道はもちろん、一度社会に出てから学びの必要性を感じて大学に入る「社会人入試」という選択肢もあります。年齢を重ねてからの方が、本当に学びたいことが明確になり、より意欲的に学習に取り組めるケースも少なくありません。

ポイント:重要なのは「これからどうするか」

過去の結果は変えられません。最も重要なのは、この経験から何を学び、これからどのように行動するかです。全落ちをバネにして、より自分に合った道を見つけ、力強く歩み始めた人はたくさんいます。今はつらいかもしれませんが、この経験があなたの人生をより豊かにするきっかけになる可能性を信じてください。

多くの全落ち体験談から学ぶ教訓

実際に全落ちを経験した先輩たちの体験談には、同じ失敗を繰り返さないための貴重な教訓が詰まっています。単に「自分だけじゃない」と安心するだけでなく、その失敗の原因を分析し、自分の未来に活かすことが重要です。

多くの体験談から見えてくる共通の教訓は、主に以下の点です。

基礎固めの重要性

「夏からは応用問題に」「秋には過去問を」と焦るあまり、英単語や文法、数学の公式といった基礎的な知識の定着が疎かになっていたケースは非常に多いです。基礎ができていないまま応用問題に取り組んでも、成績は伸び悩むばかりか、本番で少しひねられた問題に対応できません。全落ちした人の多くが、「もっと基礎を徹底的にやっておけばよかった」と後悔しています。

客観的な自己分析の欠如

「自分は要領が悪い」「危機感が足りなかった」といった自己評価は、受験後に多くの人が口にします。しかし、重要なのは受験期間中に自分の弱点を客観的に分析し、それを克服するための具体的な計画を立て、実行できていたかです。模試の結果から目を背けたり、「時間が増えれば何とかなる」という根拠のない楽観論に頼ったりすることが、失敗の大きな原因となります。

「宅浪」の危険性

体験談の中には、予備校に通わず自宅で浪人する「宅浪」を選び、精神的に追い詰められてしまったケースも散見されます。宅浪は費用を抑えられるメリットがありますが、学習計画の管理、モチベーションの維持、相談相手の不在といったデメリットが非常に大きいです。強い自己管理能力と、あと一歩で合格だったというような学力がない限り、成功するのは極めて難しい道と言えるでしょう。

滑り止めを含めた受験戦略の甘さ

「行きたい大学しか受けない」と強気な姿勢を貫いた結果、全落ちに至るケースも少なくありません。大学受験は、学力だけでなく情報戦の側面も持ちます。自分の実力に見合った安全校(滑り止め)を確実に押さえる戦略は、精神的な安定を保ち、本命校に挑戦するための「保険」として非常に重要です。

これらの教訓は、これから浪人を選ぶ人だけでなく、他の道に進む人にとっても大切です。なぜなら、目標設定、自己分析、計画立案、リスク管理といったスキルは、どんな分野に進んでも必ず求められる力だからです。この失敗を、人生を生き抜くための学びの機会と捉えましょう。

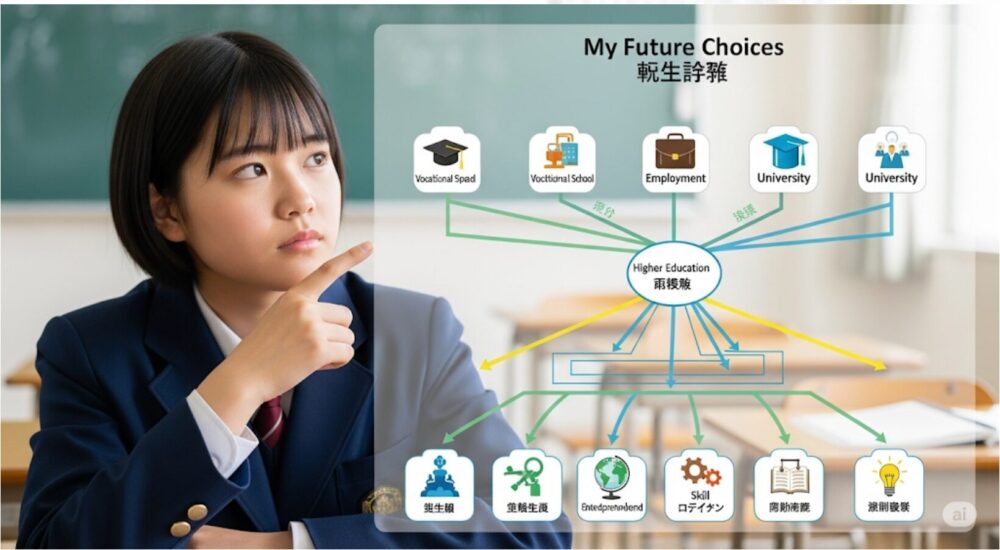

全落ちした女子生徒が選ぶ進路

大学全落ちという現実に直面した際、特に女子生徒の中には、将来のキャリアやライフプランを考え、より現実的で多様な選択肢を模索し始める方も少なくありません。大学進学以外にも、社会で活躍するための道は数多く存在します。

ここでは、実際に多くの女子生徒が選んでいる代表的な進路をいくつかご紹介します。

| 進路の選択肢 | 特徴 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 看護・医療系専門学校 | 看護師、理学療法士、作業療法士など、国家資格の取得を目指す。 | 資格があり就職に強く、安定したキャリアを築きやすい。人の役に立てるやりがいがある。 | 実習が多く学業がハード。入学後も継続的な勉強が必要。 |

| 語学・観光系専門学校 | 英語力を高め、ホテル、旅行、航空業界などを目指す。 | 実践的な語学力や接客スキルが身につき、グローバルな活躍が期待できる。 | 業界が経済状況に影響されやすい。コミュニケーション能力が求められる。 |

| 公務員 | 市役所職員や警察官など、地方公務員や国家公務員を目指す。 | 身分が安定しており、福利厚生が充実している。地域社会に貢献できる。 | 公務員試験のための専門的な勉強が必要。年齢制限がある場合も。 |

| 大学への編入学 | 短大や専門学校で学び、大学の3年次(または2年次)に編入する。 | 浪人より費用を抑えつつ、最終的に大卒資格を得られる可能性がある。 | 編入学試験は情報が少なく、対策が難しい場合がある。全ての大学・学部で実施しているわけではない。 |

この他にも、美容、ファッション、調理、ITなど、自分の興味や得意を活かせる専門学校は多岐にわたります。重要なのは、「大学に行けなかったから仕方なく」という消極的な理由で選ぶのではなく、「このスキルを身につけて、こんな風に活躍したい」という前向きな目標を持って進路を決めることです。自分の将来を主体的に考える良い機会と捉え、視野を広く持って情報収集を始めることをお勧めします。

後期日程や3月入試を検討する

全落ちが確定したと思っても、まだ現役で大学に進学できる可能性が残されている場合があります。それが、「後期日程」や「3月入試」と呼ばれる試験です。

これらは、多くの大学で一般選抜(前期・中期日程)が終わった後の2月下旬から3月にかけて出願・試験が行われます。諦めるのはまだ早いかもしれません。まずは、今からでも出願できる大学がないか、すぐに調べてみることが重要です。

後期日程・3月入試の特徴

- 募集人数が少ない: 前期日程に比べて募集枠が非常に少ないため、見かけ上の倍率は高くなる傾向があります。

- 上位層が抜けている可能性: 前期日程で第一志望に合格した受験生は受験しないため、競争相手のレベルが少し変わることがあります。

- 小論文や面接が課されることも: 学力試験だけでなく、小論文や面接を重視する大学・学部も多いのが特徴です。

注意:時間との勝負であり、選択肢は限られる

後期日程・3月入試は、出願締切までの時間が非常に短いです。また、全ての大学・学部で実施されているわけではなく、選択肢はかなり限定されます。「どうしても現役で大学に」という強い希望がある場合は、学部や学科を選んでいる余裕はないかもしれません。合格の可能性を少しでも高めるため、過去問を取り寄せて出題傾向を把握し、短期間で集中して対策することが求められます。

この選択肢は、あくまで「最後のチャンス」と位置づけ、過度な期待はせずに挑戦するのが精神衛生上も良いでしょう。もしご縁がなかったとしても、それはあなたの努力が足りなかったわけではなく、単にタイミングや条件が合わなかっただけです。気持ちを切り替えて、次の選択肢を考えるエネルギーを残しておくことも大切です。

大学受験で全落ちした後の選択肢

浪人できない場合の進路選択

家庭の経済的な事情や本人の意向などから、「浪人はできない」という状況に置かれることも少なくありません。しかし、前述の通り、道が完全に閉ざされたわけではありません。ここでは、浪人以外の具体的な進路選択について、さらに詳しく見ていきます。

浪人できない場合に考えられる主な選択肢は、以下の通りです。

浪人以外の主な選択肢

- 専門学校へ進学する

- 就職する

- 通信制大学へ進学する

- 資格取得に専念する

- 海外の大学を検討する

これらの選択肢は、それぞれにメリットとデメリットが存在します。重要なのは、「自分は将来どうなりたいのか」「何を大切にしたいのか」という自己分析を改めて行い、それぞれの道を深く理解した上で、主体的に決定することです。

例えば、「特定の職業スキルを早く身につけたい」のであれば専門学校が最適かもしれません。「経済的に自立し、社会経験を積みたい」と考えるなら就職が良いでしょう。「学びたい気持ちはあるが、時間や場所に縛られたくない」という場合は通信制大学がフィットします。

「浪人できないから、これしかない」と消去法で考えるのではなく、「この道には、こんな可能性がある」と積極的に未来を描く視点を持つことが、後悔のない選択につながります。次の項目から、それぞれの選択肢についてさらに掘り下げて解説していきます。

専門学校への進路変更という道

大学受験に区切りをつけ、専門学校への進路変更を選ぶことは、非常に現実的で前向きな選択肢の一つです。大学が「学術的な探求」を主目的とするのに対し、専門学校は「特定の職業に直結する実践的なスキル」を身につけることを目的としています。

専門学校のメリット

専門学校には、大学にはない多くのメリットがあります。

- 高い専門性が身につく: 興味のある分野に特化して、2〜4年間で集中的に学ぶため、卒業後すぐに現場で活躍できる即戦力となる知識と技術を習得できます。

- 就職に強い: 多くの専門学校は、業界との太いパイプを持っており、就職サポートが非常に手厚いです。特定の職種における就職率は、大学を上回ることも少なくありません。

- 3月まで出願可能な場合が多い: 大学受験の結果が出た後でも、3月下旬まで出願を受け付けている学校が多く、進路変更を検討しやすいのが特徴です。

専門学校を選ぶ際の注意点

一方で、専門学校を選ぶ際にはいくつか注意すべき点もあります。

まず、一度入学すると、他の分野への方向転換が難しいという点が挙げられます。大学のように、一般教養科目を学びながら自分の興味を探す時間は少ないため、入学前に「本当にこの分野で頑張りたいか」をしっかり見極める必要があります。

また、学校によって教育の質や就職実績に大きな差があるため、オープンキャンパスに参加したり、卒業生の評判を調べたりするなど、慎重な学校選びが不可欠です。文部科学大臣が認定する「職業実践専門課程」に指定されているかも、教育の質を測る一つの目安になるでしょう。

大学への未練がある場合は、専門学校卒業後に大学3年次に編入できる「大学編入制度」を設けている学校を選ぶのも一つの手です。専門学校は、大学受験の失敗をプラスに変える可能性を秘めた、魅力的な選択肢と言えます。

資格取得や就職を視野に入れる

進学という選択肢だけでなく、社会に出て働く「就職」や、就職に有利な「資格取得」に専念することも、人生の大きな一歩となります。

就職するという選択肢

高校を卒業してすぐに就職することには、多くのメリットがあります。

- 経済的な自立: 同級生が学生生活を送る中で、一足先に社会人として給料を得て、経済的に自立することができます。

- 実践的なスキルの習得: 実際の仕事を通して、ビジネスマナーや専門スキルなど、現場でしか学べない実践的な能力をいち早く身につけることが可能です。

ただし、高卒採用の求人は、大学新卒向けの求人に比べて選択肢が限られたり、生涯年収に差が出たりするという現実も直視する必要があります。また、3月の時点では正社員としての採用枠はほとんど終了しているため、まずはアルバイトや契約社員として働きながら、正社員登用を目指すといった道筋になることが多いでしょう。

資格取得に専念するという選択肢

特定の資格を取得することで、学歴に関わらず専門職として活躍の道が開ける場合があります。大学進学にこだわらず、キャリアをスタートさせるための一つの有効な手段です。

高卒から目指せる主な資格の例

- 日商簿記検定: 経理・会計の必須スキル。企業の規模を問わず需要が高い。

- ITパスポート/基本情報技術者試験: IT社会の基礎知識を証明する国家資格。

- 宅地建物取引士(宅建): 不動産業界で働く上で非常に有利な国家資格。

- 登録販売者: ドラッグストアなどで一般用医薬品を販売できる専門資格。

資格取得の勉強は、独学でも可能ですが、専門のスクールやオンライン講座を活用することで効率的に進めることができます。明確な目標を持って努力した経験は、たとえ大学受験でなくても、必ずあなたの自信につながります。

気持ちを切り替えるための心構え

どんな道を選ぶにしても、まずは全落ちしたという事実を受け入れ、沈んだ気持ちを切り替えることが不可欠です。無理に前向きになろうとする必要はありませんが、少しずつ心を整理していくための心構えをご紹介します。

1. 感情を無理に抑え込まない

悔しい、悲しい、情けない。そういったネガティブな感情が湧き上がるのは当然のことです。無理に蓋をしようとせず、一度思い切り泣いたり、信頼できる人に話を聞いてもらったりして、感情を吐き出すことが大切です。感情を出し切ることで、初めて冷静に次の一歩を考える余裕が生まれます。

2. 自分を責めすぎない

「もっと早くから勉強すればよかった」「あの時、油断しなければ」。後悔は尽きないかもしれませんが、過去を振り返って自分を責め続けても何も変わりません。結果は結果として受け止め、「この経験を次にどう活かすか」という未来志向の考え方にシフトすることが重要です。あなたは、最後まで諦めずに受験を戦い抜いたのです。その努力は決して無駄ではありません。

3. 物理的に環境を変えてみる

勉強部屋に閉じこもっていると、どうしてもネガティブな思考に陥りがちです。散歩や軽い運動をして体を動かしたり、少し遠出をして気分転換を図ったりするのも効果的です。いつもと違う環境に身を置くことで、頭の中が整理され、新しい視点が見つかることがあります。

今は、人生の夏休みをもらったと考えてみてはどうでしょうか。急いで次の進路を決めなくても大丈夫です。少しだけ立ち止まって、自分が本当にやりたいことは何なのか、どんな人生を送りたいのかをじっくり考える、またとない貴重な時間です。焦らず、自分のペースで進んでいきましょう。

家族や周りの人への伝え方

受験の結果を、支えてくれた家族や心配してくれている友人に伝えるのは、非常につらい作業です。しかし、誠実に向き合うことで、彼らはきっとあなたの最大の味方になってくれます。

家族(親)への伝え方

親に不合格を報告する際は、感情的にならず、以下の3点を意識すると良いでしょう。

- 感謝を伝える: まずは、「今まで支えてくれてありがとう」という感謝の気持ちを先に伝えます。これにより、一方的に結果を報告するのではなく、対話の姿勢を示すことができます。

- 結果を正直に話す: 取り繕ったり、言い訳をしたりせず、結果をありのまま正直に伝えます。「自分の力が及ばなかった」と潔く認める姿勢が大切です。

- 今後の意思を示す: すぐに具体的な計画がなくても構いません。「これからどうするか、少し時間をかけて真剣に考えたい」という前向きな意思を伝えることで、親も安心し、次のステップについて一緒に考えてくれるはずです。

親の多くは、結果そのものよりも、子どもが一生懸命努力した過程と、その経験から立ち直ろうとする姿勢を見ています。「期待に応えられなくてごめんなさい」という言葉よりも、「支えてくれてありがとう。これからもしっかり考えたい」という言葉の方が、信頼関係を深めることにつながります。

友人への伝え方

友人への報告は、無理にする必要はありません。特に、相手が合格している場合、どう伝えていいか悩むものです。もし聞かれた場合は、正直に「残念ながら、ご縁がなかったんだ」と伝えれば十分です。過度に卑下したり、相手を妬んだりするような態度は避けましょう。

本当の友人であれば、あなたが結果をどう受け止め、次に進もうとしているかを静かに見守ってくれるはずです。今は少し距離を置きたければ、それでも構いません。自分の心が落ち着くことを最優先に考えましょう。

大学受験の全落ちを乗り越えるには

- 大学受験の全落ちは特別なことではないと知る

- 全落ちの割合は低いが誰にでも起こりうること

- 喪失感や孤立感が恐怖の主な原因

- 大学全落ちは人生の終わりではなく転機と捉える

- 大学進学以外にも成長できる道は無数に存在する

- 挫折経験は精神的な強さを育む貴重な機会

- 全落ち体験談からは基礎固めの重要性が学べる

- 浪人できない場合でも選択肢は複数ある

- 専門学校は実践的なスキルを習得する有効な道

- 就職や資格取得で一足先に社会経験を積む選択も

- 後期日程や3月入試という最後のチャンスもある

- まずは感情を吐き出し自分を責めすぎないことが大切

- 家族には感謝と今後の意思を誠実に伝える

- この経験を人生の糧として次の一歩を踏み出す

「次はどの記事を読めばいい?」

「勉強法もお金の話も、全部まとめて知りたい!」

そんなあなたのために、ミチプラスの全知見を整理した「受験攻略のロードマップ」を作成しました。

迷った時の「辞書」として、ぜひ活用してください!