大学受験で定期テストは捨てるべき?後悔しない判断基準

大学受験を目前に控えた高校生活は、まさに時間との戦いです。志望校合格という大きな目標に向かって受験勉強に全力を注ぎたい一方で、学校の成績に直結する定期テストとの両立は、多くの高校生にとって深刻な悩みの種となっています。受験勉強に集中したい純粋な気持ちと、評定や単位といった現実的な問題との間で板挟みになり、どうすれば良いか分からなくなってしまうのも無理はありません。

特に、受験本番が近づくにつれて、受験生が定期テストの存在を「やばい」「時間の無駄だ」と感じる場面は増えていきます。その中で、実際に一部の定期テストを捨てる高校生がいるのも事実です。しかし、安易に「捨てる」という決断を下すことには、想像以上に大きなリスクが伴います。

定期テストの問題を部分的に捨てる、あるいは特定の科目の対策を完全にしないという「捨てる勇気」を持つ前に、その決断がご自身の将来にどのような影響を与えうるのか、そして本当に定期テストを捨てるのであれば、そのタイミングはいつが適切なのかを正しく、そして深く理解しておく必要があります。

この記事では、「大学受験のために定期テストを捨てるべきか」という、多くの受験生が抱えるこの問いに対して、後悔しないための具体的な判断基準を、メリット・デメリットの両側面から多角的に掘り下げて解説していきます。

大学受験で定期テストを捨てる決断の是非

捨てる勇気を持つ前に知るべきこと

「定期テスト対策の時間を、1分1秒でも多く志望校の過去問演習に充てたい」。この考えは、受験生にとって非常に合理的で魅力的に聞こえます。しかし、その「捨てる勇気」を実行に移す前には、その選択がもたらす不可逆的な結果について、冷静に考える必要があります。

結論から言えば、高校1・2年生の段階で定期テストを「捨てる」という選択は、自らの未来の可能性を大きく狭める極めて危険な行為と言わざるを得ません。

例えば、現時点では「自分は一般入試で挑戦する」と固く決めていたとしても、受験勉強を進める中で思うように成績が伸び悩んだり、あるいは魅力的な大学の総合型選抜(旧AO入試)や学校推薦型選抜を見つけたりする可能性は十分にあります。

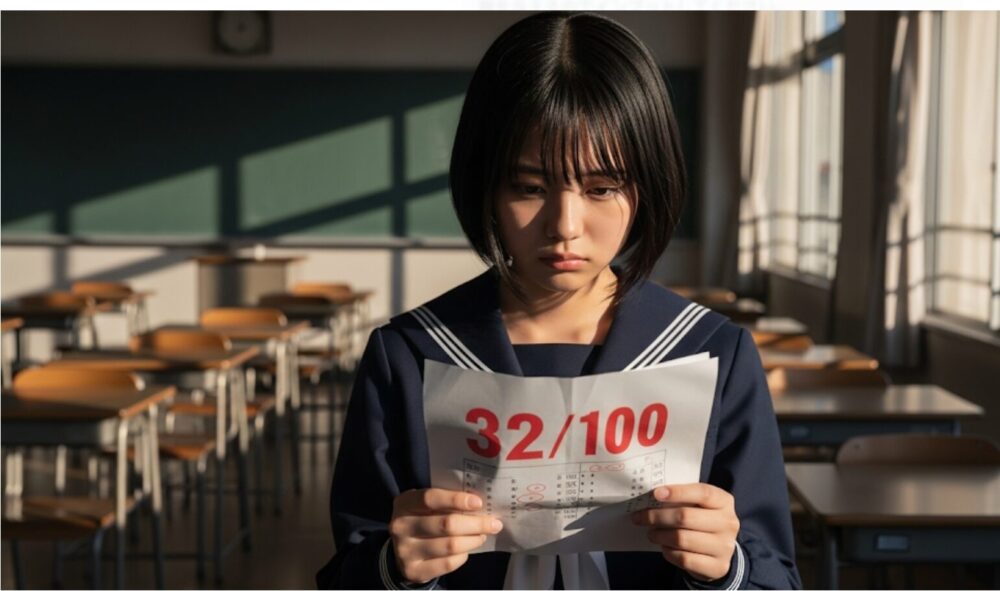

その時になって急に進路変更を考え始めても、定期テストの成績をないがしろにしてきた結果、出願の最低条件である評定平均を満たせず、挑戦する土俵にすら上がれないという事態に陥ってしまうのです。

また、大学進学にあたって奨学金を検討している場合も、成績は重要な要素です。日本学生支援機構(JASSO)の奨学金をはじめ、多くの制度で学業成績が選考基準に含まれています。特に、返済不要の給付型奨学金は成績基準が厳しい傾向にあります。定期テストをおろそかにしたことで、経済的な支援を受ける機会を逸してしまうのは、あまりにも大きな損失です。

「捨てる」決断の前に考えるべきこと

定期テストを捨てるという決断は、単に目先のテスト勉強の時間を削るということだけではありません。それは、推薦入試や奨学金といった、大学進学における重要な「セーフティネット」や「選択肢」を自ら手放す行為に他なりません。そのリスクを十分に理解した上で、判断する必要があります。

受験生が定期テストを「やばい」と感じる訳

そもそも、なぜ多くの真面目な受験生でさえ、定期テストを「やばい」「意味がない」とネガティブに感じてしまうのでしょうか。その根本的な理由は、ゴール(大学合格)を目指す受験勉強と、学校のカリキュラムとの間に存在する3つの大きな「ズレ」にあります。

1. 学習の「進度」と「範囲」のズレ

最大の理由は、学習ペースの違いです。受験生は志望校の出題範囲全体を視野に入れ、参考書や問題集を用いて体系的かつ網羅的に学習を進めたいと考えています。一方で、学校の定期テストは、あくまで直近の授業で扱った非常に狭い範囲からしか出題されません。そのため、自分の学習計画を中断してまで、テスト範囲の細かい知識を詰め込む作業に、強い非効率さを感じてしまうのです。

2. 求められる「能力」のズレ

次に、問題の質の違いが挙げられます。大学入試、特に難関大学では、初見の資料や長文に対する読解力、思考力、応用力が厳しく問われます。しかし、定期テストでは、教科書の本文や例文を丸暗記していれば高得点が取れてしまう問題が少なくありません。これでは本当の実力は測れないと感じ、「この勉強は、自分の実力アップにつながっていない」という徒労感を抱きやすくなります。

3. 「評価軸」のズレ

受験勉強は、志望校合格という明確な結果が全てです。それに対し、定期テストは平常点(提出物や授業態度)も評価に含まれることがあります。受験生からすれば、「純粋な学力以外の部分に労力を割きたくない」と感じるのも自然なことです。

「受験で全く使わない科目のテストに、なぜ貴重な時間を…」「このテスト範囲の勉強、自分の志望校対策と1ミリも関係ない…」こうした焦りや非効率感、徒労感が積み重なることで、定期テストそのものが大きな精神的負担(やばいと感じる原因)になってしまうのです。

定期テストを捨てる高校生のリアルな実態

では、実際に「捨てる」という決断をした高校生は、どのような結果を迎えるのでしょうか。この選択は、まさに諸刃の剣であり、その後の行動次第で天国と地獄、両方の未来があり得ます。

成功するケース:戦略的「投資」と徹底した自己管理

一握りの成功者に見られる共通点は、明確な戦略と強靭な自己管理能力です。「自分は一般選抜一本で、〇〇大学に合格する」という固い意志のもと、推薦やAO入試といった選択肢を完全に、そして後悔なく断ち切っています。彼らにとって定期テストを捨てることは、単なる勉強の放棄ではありません。

それは、確保した時間を志望校の過去問研究や苦手分野の徹底的な克服といった、より生産性の高い活動へ再投資する「戦略的行動」なのです。このような生徒は、綿密な年間・月間・週間スケジュールを自ら立て、実行することで、周囲がテスト対策に追われる期間に一気に差をつけ、学力を飛躍的に伸ばすことがあります。

失敗するケース:曖昧な動機と計画性の欠如

しかし、その一方で、安易な判断から失敗のスパイラルに陥るケースの方が圧倒的に多いのが現実です。「なんとなく受験勉強を優先したい」「テスト勉強が面倒」といった曖昧な動機で定期テストを捨てた結果、次のような典型的な失敗パターンをたどります。

典型的な失敗パターン

- 赤点の連発と追試地獄:赤点を取ると、夏休みや入試直前期に追試や補習が課されます。結局、そこでさらに多くの時間を浪費し、貴重な受験勉強の時間が奪われます。

- 基礎学力の崩壊:定期テストを軽視することは、授業内容の軽視につながります。結果、本来定着すべき基礎知識が抜け落ち、応用力が求められる受験勉強も伸び悩むという悪循環に陥ります。

- 選択肢の喪失と後悔:一般選抜が思うようにいかなかった時、初めて推薦やAOに頼ろうとしますが、時すでに遅し。評定が足りず、挑戦権すらない現実に直面し、「あの時、真面目にやっていれば…」と後悔することになります。

- 卒業の危機:最悪の場合、単位不足で進級や卒業自体が危うくなる可能性もあります。

結論として、定期テストを捨てるという戦略が有効に機能するのは、自らの進路に100%の責任を持ち、予備校講師並みの自己分析と計画性をもって学習を管理できる、ごく一部の生徒に限られると心得るべきです。

定期テストを捨てるタイミングの見極め方

もし、あなたが前述のリスクをすべて理解した上で、それでもなお定期テストの優先順位を下げるという選択を検討する場合、その「タイミング」を正しく見極めることが、成否を分ける最も重要な要素となります。

結論から言うと、高校1・2年生の間は、いかなる理由があっても定期テストを捨てるべきではありません。この時期は、本格的な受験勉強の土台となる基礎学力をじっくりと養成する大切な期間です。

ここで手を抜くと、高3になってから伸び悩む大きな原因となります。また、前述の通り、将来の進路の可能性(推薦入試など)を最大限に広げておくべき時期でもあり、自らその可能性を閉ざすのは賢明ではありません。

「捨てる」という選択肢が、戦略としてわずかに現実味を帯びてくるのは、高校3年生になってから、それもかなり限定的な状況下のみです。具体的には、以下の条件がすべて揃った場合です。

「捨てる」を検討できる条件(高3生限定)

- 一般選抜での受験が100%確定している。

- 学校推薦型選抜・総合型選抜を利用する可能性が完全にゼロである。

- (念のため)奨学金の申請に高校の成績が影響しないことを確認済みである。

これらの条件を満たした生徒が、例えば高3の2学期の期末テストや、3学期の学年末テストにおいて、受験で使わない科目の勉強時間を削り、その分を受験科目に充てる、という戦略は成り立ち得ます。しかし、これはあくまで「労力を最小限にする」という意味であり、赤点を取って良いということでは決してありません。

いずれにしても、担任の先生や進路指導の先生に「私は推薦入試を一切利用しません」と明確に伝えた後でなければ、定期テストを軽視するべきではない、と覚えておきましょう。それが後悔しないための鉄則です。

安易な判断で失敗・後悔しないために

定期テストを捨てるという判断は、目先の時間を確保できるという点で、一見すると非常に合理的な戦略に思えます。しかし、その判断の裏には、高校生が想像する以上に深刻で、後戻りできない落とし穴が数多く潜んでいます。

安易な判断で取り返しのつかない失敗を犯し、「あの時に戻りたい」と後悔しないために、改めてそのデメリットを具体的に、そして深く理解しておく必要があります。

最大のデメリットは、何度も強調している通り「大学入試における全ての選択肢を自らドブに捨てる行為」であることです。文部科学省の調査によれば、近年の大学入試では、総合型選抜や学校推薦型選抜といった、いわゆる「年内入試」での入学者が全体の50%を超えています。

これはもはや少数派ではなく、大学進学のスタンダードなルートの一つなのです。高1・2の段階で「自分は残り半分の一般入試しか受けない」と決めつけてしまうのは、自ら有利な勝負を放棄し、最も競争の激しいレッドオーシャンに飛び込むようなものです。

そして、もう一つ見落とされがちな深刻なリスクが、「進級・卒業が危うくなることによる精神的負担」です。定期テストを完全に無視して赤点を取れば、当然、追試や補習が待っています。特に高3の1月〜2月は、共通テストや私大入試が目前に迫る、精神的に最もデリケートな時期です。

そのタイミングで「追試に合格しなければ卒業できない」というプレッシャーが加わることを想像してみてください。本来であれば100%受験勉強に集中すべき時に、焦ってテスト勉強をしなければならない状況は、パフォーマンスに深刻な悪影響を及ぼします。

「捨てる」という言葉の響きは、何かを断ち切る潔さを感じさせるかもしれません。しかしその実態は、未来の自分を助けてくれるかもしれない命綱を、自らの手で切り落とす行為に他なりません。捨てることで得られるわずかな時間と、失うものの計り知れない大きさを天秤にかけ、冷静に判断することが求められます。

推薦入試を狙うなら捨てるのはNG

この記事で最も強く伝えたいメッセージの一つがこれです。もしあなたが、学校推薦型選抜(特に指定校推薦)や総合型選抜を、ほんの少しでも進路の選択肢として考えているのであれば、定期テストを捨てるという発想そのものが絶対にNGです。これは交渉の余地がない、絶対的なルールだと考えてください。

なぜなら、これらの入試形式では、あなたの3年間の学業への取り組みを示す客観的データ、すなわち「全体の評定平均値」が、合否を左右する極めて重要な要素となるからです。多くの場合、大学が定める評定平均の基準値を満たしていなければ、出願資格すら得られません。

知っておくべき「評定平均」の真実

ここで重要なのは、「評定平均」は受験科目だけでなく、音楽、美術、保健体育、技術・家庭科といった、いわゆる副教科を含む全ての履修科目の成績を平均して算出されるという事実です。「自分は理系だから文系科目は関係ない」「体育は苦手だから仕方ない」という言い訳は一切通用しません。たった一つの科目で「1」や「2」を取ってしまうと、全体の評定平均を大きく引き下げてしまうのです。

特に、校内の限られた推薦枠を巡って争うことになる指定校推薦では、その競争は熾烈を極めます。評定平均が4.5と4.4では、天と地ほどの差が生まれることも珍しくありません。0.1の差で、行きたい大学への道をライバルに譲ることになるのです。

推薦入試は「情報戦」であり「準備戦」

推薦入試は、高3になってから急に思い立って挑戦できるものではありません。高1の最初の定期テストから、すでに入試は始まっているのです。一般選抜よりも少ない学力試験の負担で、年内に合格を決められる可能性のある、非常に魅力的な制度です。その貴重なチャンスを活かすためにも、高校生活の早い段階から定期テストの重要性を正しく認識し、一つひとつのテスト、一つひとつの科目に全力で取り組む姿勢が不可欠です。

大学受験のため定期テストを賢く捨てる方法

捨てるメリットとデメリットを比較検討

一般選抜一本に絞るという固い決意をした受験生にとって、定期テストとの向き合い方を戦略的にデザインすることは、合格可能性を高める上で非常に重要です。それは単なる「サボり」ではなく、限られたリソース(時間)を最も効果的な活動に集中させるための「戦略的トレードオフ」と捉えることができます。ここで改めて、定期テストの優先順位を下げることのメリットとデメリットを、客観的な視点から整理・比較してみましょう。

| 評価項目 | メリット(得られるもの) | デメリット(失うもの) |

|---|---|---|

| 学習時間 | 志望校対策に直結する勉強時間を最大限確保できます。浮いた時間を、過去問演習や単元別の深い分析、苦手分野の克服といった、より専門的な学習に集中投下することが可能です。 | 追試や補習に時間を取られ、結果的に受験勉強の時間が計画以上に削られるリスクがあります。「捨てる」つもりが、逆に足を引っ張られる可能性があります。 |

| 進路選択 | 「一般選抜で合格する」という唯一無二の目標が明確になり、迷いが消え、勉強への没入度が高まる可能性があります。 | 評定平均が下がることで、推薦入試や総合型選抜という、いわば「別の戦い方」を完全に失います。一般選抜が不調だった場合の保険がなくなります。 |

| 学力形成 | 学校の進度にとらわれず、自分のペースで効率よく、体系的な学習(先取りや復習)を進めることができます。 | 授業をおろそかにすることで、知らず知らずのうちに重要な基礎知識が抜け落ちる可能性があります。特に、独学では気づきにくい細かなニュアンスなどを学ぶ機会を失います。 |

| その他 | 6教科8-9科目といった広範なテスト勉強へのプレッシャーから解放され、精神的な余裕が生まれることがあります。 | 奨学金の選考で不利になる、あるいは学校によっては進級・卒業そのものが危うくなるという、キャリア全体に関わる重大なリスクを負います。 |

このように、メリットは主に「受験勉強への時間と労力の集中」という一点に集約されることがわかります。一方で、デメリットは「進路の柔軟性」や「セーフティネット」といった、将来のリスク管理に関わる部分に広がっています。このトレードオフを十分に理解し、ご自身の性格(長期的な計画を遂行できるか)や学力、そして志望校の特性を総合的に勘案して、どちらのリスクを取るかを冷静に判断する必要があります。

定期テストで問題を捨てる具体的なテクニック

「テストを捨てる」という言葉は過激に聞こえますが、賢い受験生が実践しているのは、0点を取るような無謀な行為ではありません。限られた時間の中で、最小限の労力で効率的に「赤点回避+α」の点数を確保するための、洗練された「賢い捨て方」が存在します。

その本質は、テスト全体を闇雲に放棄するのではなく、テストという戦場の中で「戦うべき場所(=得点しやすい問題)」と「撤退すべき場所(=時間対効果の悪い問題)」を冷静に見極めるという考え方です。これを「問題単位での取捨選択(トリアージ)」戦略と呼びます。

具体的な「問題の捨て方」テクニック

- 【攻めるべき問題】暗記だけで解ける部分に集中投下する:

英語の単語・熟語の意味を問う問題、古文単語、漢文の句形の書き下し、歴史の年代や人名、理科の公式を当てはめるだけの計算問題など、思考力よりも記憶力が問われる問題は「得点源」です。試験前日や当日の朝に集中的に詰め込むことで、短時間でも点数に結びつきやすくなります。 - 【捨てるべき問題】応用問題・思考力問題は潔く見送る:

数学や理科の、複数の知識を組み合わせないと解けない証明問題や大問の最後の問題、国語の長文記述問題などは、多くの時間を費やしても満点が取れるとは限りません。これらの問題は最初から「解かない」と決め、その分の時間を見直しや暗記問題の確認に充てる方が、トータルでの失点を防げます。 - 【狙うべき問題】授業中の「ヒント」があった部分だけをやる:

先生が授業中に「ここはテストに出るぞ」「このプリントから出すからな」と強調していた部分は、ほぼ100%出題されます。私も実際に授業で強調したものは出題しています。その部分のノートやプリントだけを完璧に復習するだけでも、かなりの点数が見込めます。授業中の情報収集が、そのままテスト対策の効率化に直結するのです。

この戦略を成功させる鍵は、完璧主義を捨てる勇気を持つことです。目標は100点ではありません。「赤点を余裕で回避し、平均点の6割程度を確保する」といった具体的な目標を設定し、労力と点数のコストパフォーマンスを最大化することに集中しましょう。

赤点回避!最低限の対策は必須

前述の通り、どのような戦略を取るにせよ、赤点(欠点)の回避は、譲ることのできない絶対的な最低条件です。赤点を一つでも取ってしまうと、その後の追試や補習に時間を奪われ、せっかく生み出したはずの貴重な受験勉強の時間を、結局はテスト対策で浪費するという、最も避けたい本末転倒な事態に陥ってしまいます。

では、具体的にどうすれば、最小限の労力で効率よく赤点を回避できるのでしょうか。部活動などで忙しい生徒でも実践できる、効果的なテクニックを紹介します。

大丈夫、ポイントさえ押さえれば、一夜漬けに近い状態でも赤点回避は十分に可能です。カギは「情報戦で優位に立つこと」と「一点集中」ですよ!

一夜漬けでも効果絶大!超効率・赤点回避術

- 授業中は「内職」ではなく「聴く」ことに集中する:

授業中に別の参考書を開く「内職」は非効率です。それよりも、先生が発する「ここ大事」「テストに出すかも」というキーワードを漏らさず聞き取り、教科書やノートにチェックを入れる方が、後の勉強が何倍も楽になります。ヤマを張るための最も重要な情報源は、日々の授業の中にあります。 - 「提出物」は神様だと思って必ず出す:

レポートや問題集などの提出物は、成績(平常点)に直接加味される、まさに「救済措置」です。内容が完璧でなくても、答えを写してでも、とにかく形にして期限内に提出しましょう。この平常点のおかげで、テストの点数が赤点でも総合評価では救われるケースは非常に多いです。 - 「過去問」は何よりも雄弁な攻略本である:

テストの出題傾向は、作成する先生が変わらない限り、毎年大きくは変わらないものです。先輩や部活の仲間から過去問を何とかして譲ってもらい、問題形式や頻出分野を把握しましょう。どこから手をつけていいか分からない場合、過去問を解くことが最短の攻略ルートになります。 - 友人と「ヤマ張り情報」を共有する:

自分一人で抱え込まず、友人と「この先生ならここを出しそうだ」「このプリントが怪しい」といった情報を交換し合うのも有効な戦略です。分担してヤマを張れば、労力は数分の一になります。

「捨てる」と決めた科目であっても、試験前の休み時間や、通学の電車の中といったスキマ時間を活用してこれらの対策を行うだけで、赤点という最悪の事態はほぼ確実に回避できるはずです。

受験に活かせる科目と活かせない科目

定期テストの科目すべてを「敵」と見なすのは、あまりにもったいない話です。中には、取り組み方次第で大学受験の勉強にそのまま直結させられる「味方」となる科目が存在します。この「敵」と「味方」を冷静に見極め、科目ごとに力の入れ具合に大胆な濃淡をつけることが、賢い受験生の両立戦略の神髄です。

【味方】積極的に活用すべき、受験直結科目

これらの科目は、定期テスト対策がそのまま大学受験の強力な基礎固めになります。むしろ、定期テストを「強制的な学習のペースメーカー」と捉え、知識の定着と完成度を高める絶好の機会として積極的に活用すべきです。

- 英語(文法・単語・熟語):

テスト範囲の英文法や英単語、熟語は、大学受験という巨大な建物を支える土台そのものです。ここで完璧にマスターすれば、後の長文読解が格段に楽になります。満点を取るつもりで取り組みましょう。 - 国語(古典文法・漢文句形・重要古語):

これも英語と同様、受験の得点源となる基礎知識の宝庫です。テスト勉強を通じて、助動詞の活用や句形の意味を身体に染み込ませれば、受験本番で大きなアドバンテージとなります。 - 数学・理科(教科書の基本例題・練習問題):

教科書に載っている定義、公式、そして基本レベルの問題は、どの大学を受けるにしても必須の知識です。定期テストを「この単元を本当に理解できているか」を測る実力チェックの機会と捉え、ミスなく解けるまでしっかり演習しましょう。 - 社会(重要用語・歴史の因果関係):

テスト範囲となっている時代の流れや、そこで登場する重要用語、そしてそれらの因果関係の理解は、受験でも直接問われる部分です。単なる暗記ではなく、体系的な理解を意識して勉強すれば、そのまま受験勉強になります。

【敵】力を抜いても良い、受験非直結科目

こちらは、受験との関連性が低い、あるいはテスト対策が表面的な暗記に偏りがちで、真の応用力がつきにくい科目群です。深追いは禁物であり、「赤点回避」を唯一のミッションとして、最小限の労力で乗り切ることを目指します。

- 受験で全く使用しない科目全般:

これは言うまでもありません。自分の受験に関係ない科目に時間を割く余裕はありません。 - 英語・国語の長文読解(教科書本文の丸暗記で解けてしまう場合):

本文の内容をただ暗記して設問に答えるだけのテストは、初見の文章を読む力を養う上では効果が薄いです。実力試しと割り切り、事前の対策は最小限にしましょう。 - 実技系の副教科(保健体育、音楽、美術など):

ただし、ペーパーテストやレポート提出が成績の大部分を占める場合は注意が必要です。提出物だけは忘れずに出す、といった最低限の対応は必要です。

このように、全ての科目を一括りに「捨てる」か「捨てない」かの二元論で判断するのではなく、科目ごとに目的意識を持ってメリハリをつけ、戦略的に対応することが、最も効率的で、かつ後悔の少ない道と言えるでしょう。

まとめ:大学受験で定期テストを捨てる判断

- 大学受験期に定期テストを捨てるか否かは多くの高校生が直面する重要な悩みである

- 安易に捨てる決断は学校推薦型選抜や奨学金など将来の重要な選択肢を失うリスクを伴う

- 受験生がテストを負担に感じる根本原因は受験勉強との進度・範囲・質という「ズレ」にある

- 定期テストを捨てる戦略が成功するのは明確な目標と鉄の意志、そして高度な自己管理能力を持つごく一部の生徒に限られる

- 高校1・2年生の段階では将来の可能性を広げるためにも全科目で高得点を目指すべきである

- 「捨てる」という選択を検討できるのは一般選抜に絞ることが確定した高3の2学期以降である

- 安易な判断は留年や入試直前期の追試につながり、結果的に貴重な時間を失う後悔を招きかねない

- 学校推薦型選抜や総合型選抜を少しでも視野に入れるなら、テストを捨てるという選択肢は存在しない

- 捨てることのメリットは、受験勉強の時間を物理的に確保できるという一点にほぼ集約される

- 一方でデメリットは、進路の柔軟性を失う、基礎学力が抜け落ちるなど多岐にわたる

- 賢く捨てるには、テスト全体ではなく問題単位で、得点効率の良い部分に労力を絞るテクニックが有効である

- どのような戦略を取るにせよ、赤点の回避は絶対条件であり、提出物の提出など最低限の対策は必須である

- 過去問の入手や友人との情報共有は、赤点回避のための有効な「情報戦」である

- 科目ごとに受験への関連性を見極め、力の入れ具合に大胆なメリハリをつけることが賢い両立の鍵となる

- 最終的な判断は、目先の時間確保というメリットと、将来の可能性を失うデメリットを天秤にかけ、自分自身の責任で冷静に行う必要がある

「次はどの記事を読めばいい?」

「勉強法もお金の話も、全部まとめて知りたい!」

そんなあなたのために、ミチプラスの全知見を整理した「受験攻略のロードマップ」を作成しました。

迷った時の「辞書」として、ぜひ活用してください!