大学受験が不安でたまらない君へ|原因と解消法を徹底解説

「このままでは合格できないかもしれない…」大学受験を控えているあなたは今、出口の見えないトンネルの中で、大学受験が不安でたまらないという気持ちに押しつぶされそうになっていませんか。

その焦りや恐怖は、決してあなた一人だけのものではありません。大学受験が怖いと感じる高1や高2の生徒から、受験本番を目前にした最終学年まで、多くの受験生が同じ壁にぶつかっています。

もしかしたら、高校受験が不安でたまらないと感じた、あの頃の記憶が蘇っている人もいるかもしれません。この記事では、なぜそのような不安が生まれるのか、その原因を紐解きながら、具体的な解消法を多角的に解説します。あなたの心を少しでも軽くする、先人たちの不安に関する名言も紹介しますので、ぜひ最後まで読み進めてみてください。

大学受験が不安でたまらない…その原因とは?

他の受験生と自分を比較してしまう

大学受験という長い道のりにおいて、多くの受験生が心の重荷として抱えるのが「他人との無意識な比較」です。現代では、SNSを開けば友人たちの学習記録が、塾に通えば模試の成績やクラス分けが、否応なく目に入ってきます。

このように、他者の進捗は具体的で目に見えやすい一方で、自分自身の成長は日々の地道な努力の中にあり、実感しにくいものです。このギャップが、「自分だけが取り残されているのではないか」という深刻な焦りを生み出します。

心理学には「社会的比較」という概念があり、人は自分の立ち位置や能力を測るために、本能的に他者と自分を比べてしまうとされています。

ですから、比較してしまうこと自体は、決してあなたの意志が弱いからではありません。むしろ、それは目標に対して真剣である証拠とも言えます。ただし、受験勉強という文脈においては、この本能的な比較がもたらすデメリットを正しく理解し、意識的にコントロールする必要があります。

「上方比較」の罠と、比較から脱却する思考法

自分よりも優れた成績の友人や、理想的な学習を進めている人を見てしまう「上方比較」は、一時的なモチベーション向上に繋がることもありますが、多くの場合、自己肯定感を著しく低下させる危険性をはらんでいます。他者の輝かしい部分だけを見ることで、自分の欠点ばかりが気になり、学習意欲そのものを失ってしまうのです。

このような比較の罠から抜け出すためには、精神論だけでなく、具体的な思考のトレーニングが有効です。もし他人と比べて落ち込んでしまったら、以下のステップで自分の思考を整理してみてください。

- 事実の客観視:まず、「誰と比べて、何に対して焦りや不安を感じたのか」を具体的に書き出します。

- 比較の評価:次に、「その比較は、自分の志望校合格という目標にとって本当に有益か?」と自問します。ほとんどの場合、答えは「いいえ」のはずです。

- 行動の再設定:最後に、「他人の状況は一旦忘れ、今の自分が目標達成のためにすべき最も重要なことは何か?」を考え、具体的なタスク(例:英単語を50個覚える)を一つだけ書き出します。

このワークを繰り返すことで、比較によるネガティブな感情を、主体的な行動へと転換する思考の癖をつけることができます。

あなたが本当に向き合うべきは、他の誰でもない、「昨日の自分」なのです。昨日より一歩でも前に進めた自分を認め、褒めてあげることこそが、合格への最も確かな原動力となります。

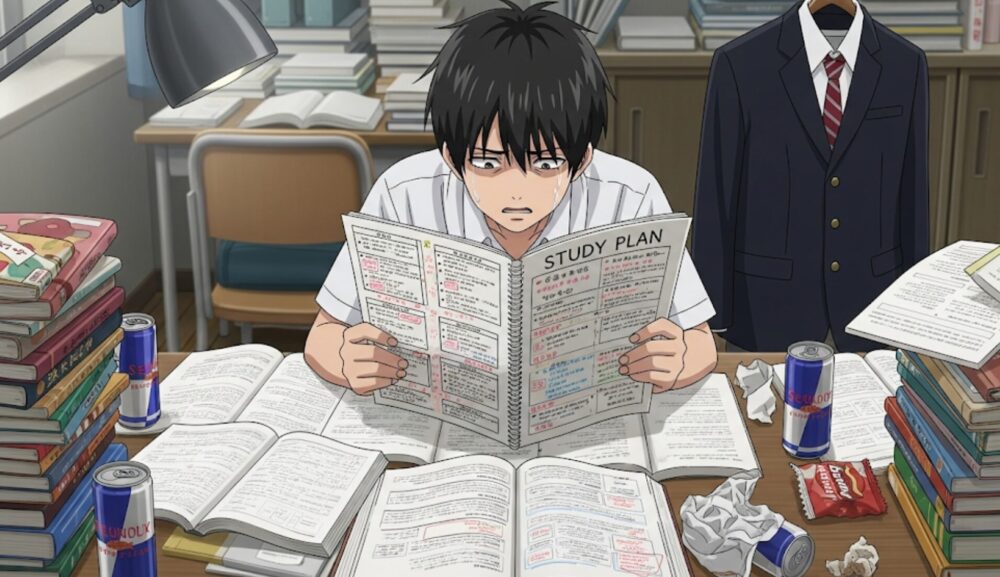

学習計画が思うように進まない焦り

「このままでは、絶対に間に合わない…」自分で立てた学習計画が予定通りに進まないとき、このような焦燥感は深刻な不安となって心にのしかかります。受験勉強における極めて一般的な不安の一つです。多くの受験生が、最初に意欲的なスケジュールを立てるものの、現実には計画通りに進まないことの方が多いと、まず認識することが大切です。

計画が頓挫する典型的なパターンには、「完璧主義の罠」があります。これは、休憩や体調不良などの不確定要素を一切考慮せず、1分単位でスケジュールを詰め込んでしまうケースです。また、「やる気」という曖昧なものに依存した計画も危険です。モチベーションが高い日に詰め込みすぎ、やる気が出ない日に全く手がつかなくなり、結果として大きな遅れを生んでしまいます。

時間管理マトリクスでタスクを戦略的に整理する

計画をより現実的で効果的なものにするためには、タスクに優先順位をつける視点が不可欠です。ここでは、経営学でも用いられる「時間管理のマトリクス」という考え方を紹介します。これは、タスクを「重要度」と「緊急度」の2軸で4つの領域に分類し、どこに時間を投資すべきかを明確にする手法です。

| 緊急度が高い | 緊急度が低い | |

|---|---|---|

| 重要度が高い | 第1領域(緊急かつ重要) 提出期限が迫った課題、模試の解き直しなど | 第2領域(重要だが緊急でない) 長期的な苦手克服、基礎の反復、志望校研究など |

| 重要度が低い | 第3領域(緊急だが重要でない) 一部の友人からの急な誘い、目的のない情報検索など | 第4領域(緊急でも重要でもない) 長時間のSNS、ゲーム、暇つぶしの動画視聴など |

受験で成功する人は、この第2領域(重要だが緊急でない)の活動に最も多くの時間を費やしています。多くの人は、つい目先の第1領域や、錯覚しがちな第3領域に追われてしまいますが、本当に学力を伸ばすのは、腰を据えて取り組むべき第2領域の活動なのです。自分の日々のタスクがどの領域に属するのかを意識するだけで、時間の使い方は劇的に改善されます。

計画遅延時のリカバリープラン

もし計画に遅れが生じたら、パニックにならず、冷静に対処しましょう。まずは計画全体を見直し、第3、第4領域にあたるタスクを削れないか検討します。それでも難しい場合は、タスクの難易度を一時的に下げ、まずは「計画通りに終えられた」という達成感を回復させることも有効な手段です。計画は、あなたを導く柔軟なツールであることを忘れないでください。

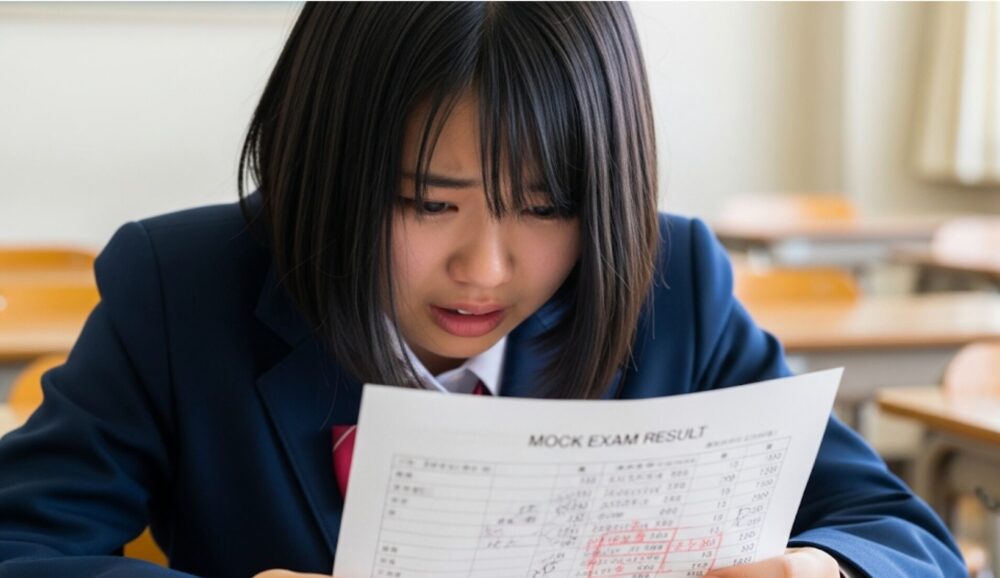

模試の結果に一喜一憂してしまう

模擬試験の結果、とりわけアルファベットで示される合格判定は、良くも悪くも受験生の心理状態を大きく左右します。良い判定は自信の源泉となりますが、D判定やE判定といった厳しい結果は、あたかも「不合格」の烙印を押されたかのように感じさせ、深い不安の淵へと突き落とします。

しかし、ここで断言できるのは、模試の判定は、あなたの最終的な合否を決定づけるものではないということです。その理由は、模試があくまで「過去のデータに基づいた、現時点での相対的な位置づけ」を示すものであり、あなた個人の今後の「伸びしろ」までは測定できないからです。

E判定から大逆転を果たす受験生が毎年後を絶たないのは、彼らが判定という結果に打ちのめされることなく、模試を「最高の分析ツール」として徹底的に活用したからに他なりません。

「データ分析」の視点で模試の結果を解剖する

模試の結果を受け取ったら、判定や偏差値だけを見て一喜一憂するのは非常にもったいない行為です。その成績表は、あなたの弱点が詰まった「宝の地図」なのです。以下の視点で、結果をデータとして冷静に分析してみましょう。

- 設問別正答率の分析:全体の正答率が高いにもかかわらず、自分が間違えた問題は、多くの受験生ができている「落とせない問題」です。これは最優先で復習すべき課題となります。

- 時間配分の分析:試験の終盤にケアレスミスが多発していませんか?特定の設問に時間をかけすぎていませんか?本番を想定した時間配分の戦略を立てる上で、極めて重要なデータとなります。

- 失点原因の分類:間違えた原因を「知識不足」「ケアレスミス」「時間不足」「思考力不足」などに分類します。原因によって、取るべき対策は全く異なります。

復習にも戦略的な優先順位を

全ての失点箇所を完璧に復習するのは理想ですが、時間は有限です。復習にも優先順位をつけ、効果を最大化させましょう。

- ケアレスミス:最も改善しやすく、得点に直結する最優先課題。なぜミスしたのかを分析し、対策を立てます。

- 知識不足(あと一歩):解説を読めば理解できる問題。少しの学習で得点源になる可能性が高い「伸びしろ」です。

- 完全な知識不足(歯が立たない):解説を読んでも理解が難しい問題。根本的な基礎力が不足している可能性があり、今は深追いせず、該当単元の基礎に戻るという判断も必要です。

このように、模試を客観的なデータとして分析・活用することで、感情的な浮き沈みから解放され、常に冷静かつ合理的な戦略で学力向上を目指すことができるようになります。

大学受験が怖い高1から始める準備

高校生活が始まったばかりの1年生の段階で、「大学受験が怖い」という感情を抱くのは、決して珍しいことではなく、むしろ非常に意識が高い証拠と言えます。この時期に感じる「怖さ」の正体は、受験という巨大で未知なものに対して、「何を」「どのように」準備すれば良いのかが全く見えないという、漠然とした不安に起因しています。

しかし、これは最大のチャンスでもあります。受験までの時間を最も長く確保できる高1の時期に、正しい方向性でスタートを切ることで、後々の学習を圧倒的に有利に進めることが可能になります。

高1で最優先すべきは「英語」と「数学」の土台作り

高1での学習において、特に重要となるのが英語と数学です。この2教科は、全ての教科の基礎となるだけでなく、習得に時間がかかる「積み上げ型」の学問だからです。

- 英語:単語や文法の暗記といった地道な努力が、そのまま読解力や表現力に直結します。言語の習得には反復練習が不可欠であり、早期から学習を習慣化することが大きなアドバンテージとなります。

- 数学:論理的思考力を養う学問であり、一つの単元が次の単元の土台となります。高1でつまずくと、その後の範囲全てに影響が及ぶため、一つひとつの公式や定理を「なぜそうなるのか」という原理から理解することが極めて重要です。

この2教科の基礎を固めつつ、まずは学校の授業を完璧に理解することを最優先目標にしましょう。予習・復習のサイクルを確立し、定期テストで安定して高得点を取ることが、受験勉強の最も確実な第一歩です。

「探究学習」を受験の武器に変える

近年の高校教育では「総合的な学習(探究)の時間」が重視されています。一見、受験とは関係ないように思えるこの活動も、実は大学受験における強力な武器になり得ます。

例えば、自分の興味関心に基づいて一つのテーマを深く探究する経験は、志望校の学部選びに直結します。その探究活動のプロセスや成果は、推薦入試の志望理由書や面接において、他の受験生にはない、あなただけのユニークな強みとしてアピールできるのです。

日々の勉強だけでなく、読書や探究活動を通じて自分の世界を広げることが、結果的に学習全体のモチベーションを高め、より豊かな人間性を育むことに繋がります。高1の時期は、点数を上げるだけでなく、学ぶことの楽しさを見つける時期でもあるのです。

大学受験が怖い高2が持つべき視点

高校2年生は、3年間の折り返し地点であり、受験勉強においては「本当の意味での天王山」と位置づけられる、決定的に重要な学年です。部活動や学校行事で多忙を極める一方、大学受験という現実が徐々に輪郭を帯びてくるため、多くの生徒が中だるみと焦りの間で揺れ動きます。

「大学受験が怖い」という気持ちを抱えながらも、目の前の課題に追われ、最も重要な対策が後回しにされがちな危険な時期でもあります。

この危機的状況を乗り越え、ライバルに差をつけるためには、「苦手科目の完全克服」と「共通テストを意識した戦略的学習」という2つの明確な視点が不可欠です。

「苦手」の放置は命取り。高2が克服の最終防衛ライン

「高3になってから本気を出せばいい」という考えは、特に苦手科目においては通用しません。なぜなら、高3は志望校の過去問演習や応用問題への対応に大半の時間を費やすことになり、特定の科目を基礎まで遡ってじっくりと復習する時間を確保するのが非常に難しくなるからです。

高2の段階で放置された苦手科目は、高3になるとさらに大きな弱点となり、精神的なプレッシャーとしてのしかかります。英語の長文が苦手、数学の特定の分野が壊滅的、といった課題があるならば、この高2の1年間が、それらを克服できる最後のチャンスだと認識してください。夏休みなどの長期休暇を利用して、集中的に基礎から学び直す計画を立てることが、合格への最低条件となります。

共通テスト対策は高2から。新傾向への早期対応が鍵

志望校の二次試験対策に目が行きがちですが、その前に立ちはだかるのが「大学入学共通テスト」です。共通テストは、単なる知識の暗記だけでは対応できない、思考力や判断力、資料読解力を問う新傾向の問題が多く含まれています。この特殊な形式に慣れるには、相応の時間が必要です。

- 情報処理能力の養成:複数のグラフや文章から必要な情報を素早く読み解く練習を始めましょう。これは、現代文や英語だけでなく、地歴公民や理科でも求められる力です。

- 科目選択の戦略的判断:理科や地歴公民の選択科目を、安易に「暗記量が少なそう」という理由で選ぶのは危険です。自分の興味関心、得意不得意、そして目標とする大学の配点などを総合的に考慮し、最も得点を最大化できる科目を戦略的に選択する必要があります。

高2という、まだ時間的に余裕のある時期から共通テストを意識した学習を始めることで、高3になった時に大きなアドバンテージを得ることができます。この1年間の過ごし方が、あなたの志望校合格の可能性を直接的に左右するのです。

大学受験が不安でたまらない時の乗り越え方

高校受験が不安でたまらない経験を活かす

今、大学受験という巨大な壁を前にして強い不安を感じているあなたも、ほんの数年前に「高校受験」という大きな試練を乗り越えてきた経験者です。当時は、今回と同じように「高校受験が不安でたまらない」と感じ、先の見えない日々に胸を痛めたこともあったかもしれません。

この過去の経験は、単なる思い出ではありません。それは、現在のあなたが活用できる、非常に貴重な「成功と失敗のデータバンク」なのです。ただ漠然と「あの時も頑張った」と思い返すだけでなく、当時の自分の行動を具体的に分析し、再現可能な成功パターンを見つけ出すことが重要です。

過去の経験から「自分だけの攻略法」を導き出す

高校受験の経験を大学受験に活かすために、以下の質問を自分自身に問いかけてみてください。

- 学習法について:当時、最も効果的だった暗記法や問題集の進め方は何でしたか?逆に、非効率だったと感じる勉強法はありましたか?

- 時間管理について:定期テスト前や入試直前期、どのように勉強時間を捻出し、管理していましたか?

- 精神面について:モチベーションが下がった時やスランプに陥った時、どのようにして乗り越えましたか?

- 失敗からの教訓:「もっとこうすれば良かった」と後悔していることはありますか?それは今回の受験でどのように活かせますか?

これらの問いに答えることで、あなただけの「勝ちパターン」や「注意すべき点」が見えてきます。もちろん、高校受験と大学受験では、学習範囲の広さや求められる思考の深さが全く異なります。

高校受験の成功体験に安住するのではなく、その経験を土台としながら、大学受験という新たなステージに合わせて戦略をアップデートしていく視点が不可欠です。過去の成功体験はあなたの自信となり、失敗体験は同じ過ちを繰り返さないための羅針盤となります。過去の自分を最高の味方につけて、今の不安を乗り越えていきましょう。

不安な気持ちを整理し客観視する

不安で頭がいっぱいになるとき、その感情は霧のように漠然としていて、自分でも何に怯えているのか分からなくなりがちです。この状態では有効な対策を立てることが難しく、ますます不安が大きくなるという悪循環に陥ってしまいます。このような状況を打破するために、心理療法の一つである認知行動療法でも用いられる「書き出す」という行為が極めて有効です。

頭の中で渦巻いている感情を文字としてアウトプットすることで、感情的になっていた脳の働きが、論理的・客観的な思考へと切り替わります。これにより、自分の状況を冷静に分析し、問題解決への糸口を見つけやすくなるのです。

「思考のコラム」で不安を解剖する

ただ漠然と書き出すだけでなく、以下のステップに沿って思考を整理する「思考のコラム」を実践してみることをお勧めします。これは、自分の思考の癖に気づき、より楽な考え方を見つけるためのトレーニングです。

- ①不安な状況:「A判定の友人が、自分の知らない参考書を使っていた」

- ②その時の気持ち:「焦り、不安、劣等感(80%)」

- ③頭に浮かんだ考え:「自分は情報戦で負けている。このままでは絶対に受からない」

- ④客観的な事実:「友人と自分は志望校も得意科目も違う。その参考書が自分に合うとは限らない」

- ⑤もっと楽になる考え方:「今は自分の計画を信じて、今使っている参考書を完璧にしよう。情報収集は焦らず、先生に相談してからにしよう」

「コントロールできること」に集中する

さらに、書き出した不安を「自分でコントロールできること」と「コントロールできないこと」に仕分けてみましょう。

- コントロールできること:今日の勉強時間、使う参考書、睡眠時間など

- コントロールできないこと:本番の試験問題、他人の成績や評価、過去の結果など

私たちのエネルギーは有限です。コントロールできないことで悩む時間を減らし、自分でコントロールできることに全てのエネルギーを集中させることが、不安を乗り越え、結果を出すための最も賢明な方法です。

信頼できる人に話を聞いてもらう

受験勉強は、しばしば「孤独な戦い」と表現されます。しかし、そのプレッシャーや不安をたった一人で抱え込み続けるのは、精神衛生上、非常に危険な状態です。そんな時は、勇気を出して、あなたが信頼できる誰かにその胸の内を打ち明けてみてください。

人に話すという行為は、単に慰めてもらうためだけのものではありません。自分の感情を言葉にして相手に伝えようとするプロセスで、自分自身の思考が整理される(=自己開示の効果)という大きなメリットがあります。また、「自分の辛さを理解してくれる人がいる」と感じられること自体が、「自分は一人ではない」という強い安心感(=カタルシス効果)をもたらし、心を軽くしてくれるのです。

相談相手別メリット・注意点

| 相談相手 | 期待できること(メリット) | 注意点 |

|---|---|---|

| 親・家族 | 最も身近で、無条件に味方になってくれる安心感がある。 | 期待がプレッシャーになったり、世代間の受験観の違いがあったりすることも。 |

| 学校・塾の先生 | 豊富な指導経験に基づいた、客観的で専門的なアドバイスがもらえる。 | 他の生徒も多く抱えているため、相談時間を確保する必要がある。 |

| 友人 | 同じ立場で悩みを共有・共感しやすく、精神的な支えになる。 | 専門的な解決策は得にくい。つい傷の舐め合いになってしまう可能性も。 |

| 先輩 | 少し先をいく経験者として、リアルで具体的な体験談が聞ける。 | その先輩個人の成功体験が、必ずしも自分に当てはまるとは限らない。 |

賢い相談の仕方

より建設的な相談にするためには、少し工夫が必要です。まず、話の冒頭で「ただ話を聞いてほしい」のか「具体的なアドバイスがほしい」のか、自分の目的を伝えましょう。

そうすることで、相手もどのようなスタンスで聞けば良いかが分かり、お互いのすれ違いを防ぐことができます。もし身近に相談相手がいない場合は、各自治体の若者向け相談窓口や、予備校が設置しているカウンセリング制度などを利用するのも一つの有効な手段です。

体を動かしてリフレッシュする

一日中机に向かい、同じ姿勢で勉強を続けていると、血行が悪くなり、脳の働きも鈍ってしまいます。不安やストレスで思考が停止してしまった時は、一度ペンを置き、意識的に体を動かして心と体をリフレッシュさせることが、結果的に学習効率を高める上で非常に効果的です。

運動がメンタルに良い影響を与えることは、科学的にも広く知られています。体を動かすことで、気分を前向きにする「セロトニン」や、やる気を引き出す「ドーパミン」といった脳内物質が分泌されます。これに加えて、近年の研究では、運動が記憶を司る脳の「海馬」を活性化させ、学習能力そのものを向上させる可能性も指摘されています。

「ながら勉強」で運動を学習に取り入れる

運動する時間すら惜しいと感じる場合は、学習と運動を組み合わせてしまうのも一つの手です。

- 音読ウォーキング:英単語帳や古文の活用表などを音読しながら、近所をウォーキングします。体を動かしながら声に出すことで、記憶の定着率が飛躍的に高まります。

- ステッパー学習:室内用のステッパー(足踏み運動器具)を使い、単純な暗記作業を行います。単調な反復練習も、運動と組み合わせることで飽きにくくなります。

五感をフル活用したリフレッシュ術

運動が苦手な人や、疲れていて動く気になれない時もあるでしょう。そのような場合は、運動以外の方法で五感を刺激し、脳をリフレッシュさせることが有効です。

五感を活用したリフレッシュ法

- 【嗅覚】集中力を高めるローズマリーや、リラックス効果のあるラベンダーなどのアロマオイルを数滴ティッシュに垂らし、香りを嗅ぐ。

- 【視覚】勉強部屋から出て、窓の外の遠い景色(緑や空)をぼーっと眺める。目の筋肉をほぐし、脳を休ませます。

- 【聴覚】歌詞のないクラシック音楽や、川のせせらぎなどの自然音を小さな音量で流す。

- 【味覚・温覚】温かいハーブティーやココアをゆっくりと飲む。体を内側から温め、心を落ち着かせます。

大切なのは、自分なりのリフレッシュ方法のレパートリーを持っておくことです。その日の気分や体調に合わせて最適な方法を選び、上手に気分転換を図りながら、受験という長丁場を乗り切っていきましょう。

心に響く不安を乗り越える名言

自分一人の力ではどうしようもなく、不安という深い霧に包まれてしまった時、先人たちが残した「言葉」が、進むべき道を照らす一条の光となることがあります。それは、幾多の困難を乗り越えてきた人々の知恵と経験が凝縮された、強力なエネルギーを持っているからです。ここでは、あなたの心を支え、もう一度立ち上がる勇気を与えてくれるかもしれない、古今東西の名言をいくつかご紹介します。

| 名言 | 人物・出典 | この言葉が教えてくれること |

|---|---|---|

| I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.(私は失敗したことがない。ただ、1万通りのうまくいかない方法を見つけただけだ) | トーマス・エジソン(発明家) | 失敗は終わりではなく、成功に近づくための貴重なデータ収集なのだという、不屈の精神と視点の転換を教えてくれます。 |

| 私たちの最大の弱みは諦めることにある。成功への最も確実な方法は、常にもう一回だけ試してみることだ。 | トーマス・エジソン(発明家) | 前述の通り、エジソンの言葉は、諦めないことの重要性をシンプルかつ力強く伝えてくれます。もうダメだと思った時こそが、本当の正念場なのです。 |

| 君がどんなに走るのが遅くても、なんであれ、前に進んでいるかぎり、誰かに勝っている。 | アイザック・アシモフ(SF作家) | 他人との比較ではなく、歩みを止めずに前に進み続けること自体の尊さを教えてくれます。自分のペースを守ることの大切さに気づかされます。 |

| 自分のできる範囲で、自分のできることを、今いる場所から始めなさい。 | セオドア・ルーズベルト(元米国大統領) | 壮大な計画や理想に圧倒され、動けなくなってしまった時に、まずは目の前の小さな一歩から始めることの重要性を思い出させてくれます。 |

| 自分を信じろ。今まで生き抜いてきた自分を。 | 『進撃の巨人』ミカサ・アッカーマン | 理屈ではなく、これまで様々な困難を乗り越えて「今、ここにいる」という事実そのものが、何よりの自信の根拠になるのだと気づかせてくれます。 |

これらの言葉の中に、今のあなたの心に響くものはありましたか?

もしよろしければ、あなた自身が「自分だけの名言」を作ってみるのも良いでしょう。「あの時、あれだけ頑張れたじゃないか」「ここで諦めたら、未来の自分が後悔するぞ」——あなた自身の言葉こそが、何よりも強力な自己暗示となり、あなたを最後まで支え続けてくれるお守りになるはずです。

大学受験が不安でたまらない君に伝えたいこと

この記事では、大学受験の不安の原因から、それを乗り越えるための具体的な方法まで、様々な角度からお話してきました。長い文章を最後まで読んでくださり、本当にありがとうございます。

今、あなたが感じている不安は、決してあなたが弱いからでも、努力が足りないからでもありません。むしろ、それはあなたが自分の人生に真剣に向き合い、高い目標に向かって必死に努力している、何よりの証拠なのです。何も考えていない人、本気でない人は、そもそも不安にすらなりません。だから、まずはそんな自分自身を、どうか認めてあげてください。

受験勉強は、確かに辛く、孤独な時間が多いかもしれません。しかし、忘れないでほしいのは、あなたは決して一人ではないということです。

あなたのことを心から応援し、支えてくれている家族がいます。

親身に相談に乗ってくれる先生や、共に励まし合える友人がいます。

そして、この記事を読んでくださっている今この瞬間も、私はあなたのことを心から応援しています。

合否という結果は、確かに重要です。しかし、それがあなたの価値の全てを決めるわけではありません。この受験という経験を通じて、目標に向かって努力し続ける力、プレッシャーの中で自分を律する力、そして困難を乗り越える力は、合否の結果を超えて、あなたの人生における掛け替えのない財産となります。

受験はゴールではなく、あなたの素晴らしい未来へと続く、一つの大切な通過点に過ぎません。

この記事を読み終えたら、一度大きく深呼吸をしてみてください。

そして、今日できる、ほんの小さな一歩で構いません。英単語を一つ覚える、計算問題を一問解く、その小さな一歩を踏み出してみてください。その一歩の積み重ねが、やがてあなたの不安を自信に変え、輝かしい春へと繋がっていくはずです。

最後に、今この瞬間も不安と戦っているあなたに、この記事の要点をまとめます。

- 大学受験の不安は真剣に頑張っている証拠

- 他人との比較はせず自分のペースを守ることが大切

- 学習計画は定期的に見直して柔軟に対応する

- 模試の結果は弱点発見のチャンスと前向きに捉える

- 高1・高2からの早期準備が未来の自分を助ける

- 過去の成功体験は今の自信に繋がる

- 不安は紙に書き出して客観的に見つめ直す

- 一人で抱え込まず信頼できる人に相談する

- 軽い運動は効果的な気分転換になる

- 偉人たちの名言も心の支えになる

- 不安を感じるのはあなた一人ではない

- 間違えることを恐れず挑戦し続ける

- 休むことも大切な受験勉強の一部

- 自分の努力とこれまでの頑張りを信じる

- 最後まで諦めなければ道は開ける

あなたのこれまでの努力は、決して無駄にはなりません。自分自身を信じて、最後の一日まで、悔いのないように走り抜けてください。心から応援しています。

「次はどの記事を読めばいい?」

「勉強法もお金の話も、全部まとめて知りたい!」

そんなあなたのために、ミチプラスの全知見を整理した「受験攻略のロードマップ」を作成しました。

迷った時の「辞書」として、ぜひ活用してください!