【理解が深まる!】教科別コーネル式ノートの使い方とコツを徹底解説

「授業でノートを取っても、後で見返すと内容がよくわからない」「もっと効率的に勉強できるノートの取り方はないかな?」そんな風に感じていませんか。ノートの取り方一つで、学習の質は大きく変わる可能性があります。

近年、学習効果が高いと注目されているのが「コーネル式ノート」です。このノート術をマスターすれば、情報の整理が格段にしやすくなり、理解度や記憶の定着も変わってくるかもしれません。

この記事では、そんなコーネル式ノートの正しい使い方について、基本から応用まで分かりやすく解説します。具体的な作り方はもちろん、学習効率アップなどのメリット、そして事前に知っておきたいデメリットまで、詳しくご紹介します。

さらに、国語、数学、英語、社会、理科といった主要教科でどのように活用すれば効果的なのか、具体的なヒントも満載です。特別なノートは必要なく、普段使っている白紙のノートやルーズリーフでもすぐに始められますし、コーネル式ノートにおすすめの文具についても触れていきます。

この記事を通して、コーネル式ノートの使い方を理解し、あなたの学習をより効果的で実りあるものにするお手伝いができれば幸いです。

- コーネル式ノートの基本的な仕組みと3分割ノートの作り方

- 学習効率向上や記憶定着といった具体的なメリットと注意点

- 国語・数学・英語・社会・理科など教科別の効果的な使い方

- 白紙やルーズリーフでの始め方とおすすめのノートや文具

成績アップに繋がるコーネル式ノートの正しい使い方

このセクションでは、コーネル式ノートの基本的な概念から、具体的な作り方、メリット・デメリット、そしてノート選びのポイントまでを解説します。コーネル式ノートを初めて知る方でも理解できるよう、順を追って説明していきます。

そもそもコーネル式ノートとは?基本を解説

コーネル式ノートとは、情報を効率的に整理し、学習効果を高めるために考案されたノート術です。

このノート術は、1980年代にアメリカの名門コーネル大学のウォルター・パーク(Walter Pauk)教授が、学生たちの学習支援のために開発しました。

その有効性の高さから「the best note-taking system」とも呼ばれ、現在ではアメリカの多くの有名大学や研究機関で導入されています。

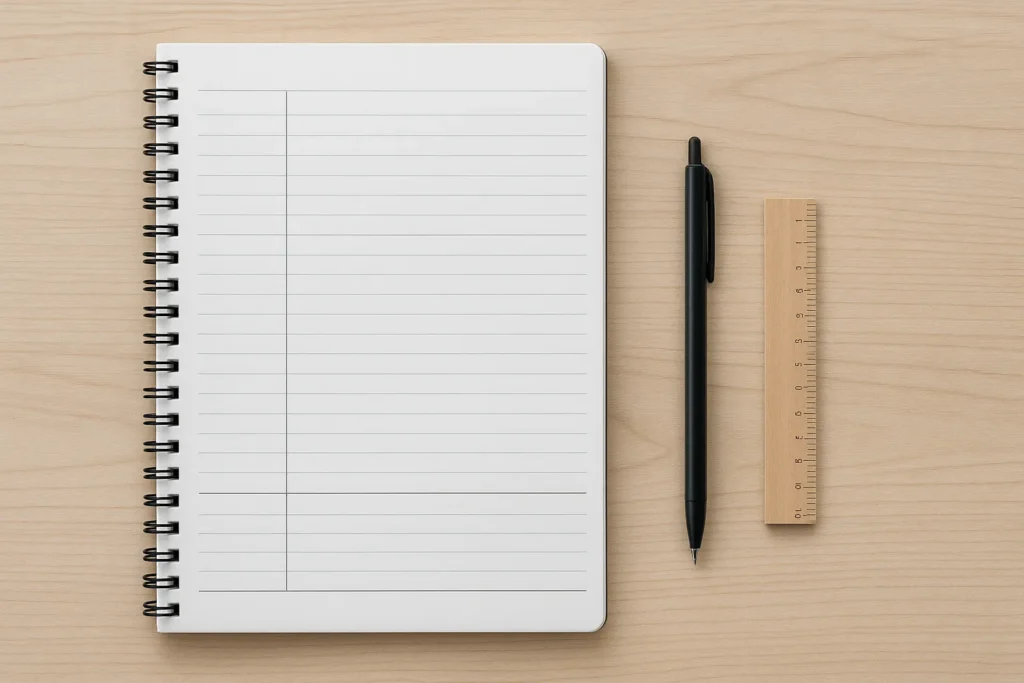

コーネル式ノートの最大の特徴は、ノートの1ページを明確に3つの領域に分割して使用する点にあります。

- ノートエリア(Notes Area):ページ右側の最も広いスペース。授業中や読書中に、主要な内容、アイデア、情報を書き留めます。

- キューエリア(Cue Column / Keywords Area):ページ左側の縦長のスペース。ノートエリアに書いた内容に関連するキーワード、質問、疑問点、重要なポイントなどを後から記入します。復習の手がかり(キュー)となる部分です。

- サマリーエリア(Summary Area):ページ下部の横長のスペース。そのページに書かれた内容全体の要約を、自分の言葉で簡潔にまとめます。

この3つのエリアを使い分けることで、単に情報を書き写すだけでなく、内容を能動的に整理し、理解を深め、記憶に定着させやすくなります。

情報を構造化して捉え、後から見返したときにも内容を素早く把握できるため、非常に効率的な学習方法として広く支持されているのです。

簡単3ステップ!コーネル式ノートの作り方

コーネル式ノートは、特別な道具がなくても、ノートとペンがあればすぐに始められます。基本的な作り方と使い方を3つのステップでご紹介します。

まず、ノートを用意し、ページを3つのエリアに分割します。

一般的な方法としては、ページの下端から5〜6cm程度のところに横線を引き(サマリーエリア)、ページの左端から5〜6cm程度のところに縦線(ノートエリアとキューエリアの境界線)を引きます。

この幅は目安であり、自分が使いやすいように調整して構いません。

| エリア名 | 位置 | 主な役割 | 記入タイミング |

|---|---|---|---|

| ノートエリア | 右側の広い部分 | 講義内容、読書メモなどの主要情報を記録 | 授業中、読書中 |

| キューエリア | 左側の縦長部分 | キーワード、質問、疑問点、復習の手がかり | 授業後、読書後(当日中推奨) |

| サマリーエリア | 下部の横長部分 | ページ全体の要約 | 復習時(当日中または後日) |

ステップ1:ノートエリアにメモを取る

授業中や会議中、または本を読んでいる際に、最も広いノートエリアに情報を書き留めていきます。

ここで重要なのは、一言一句書き写すのではなく、要点を絞って簡潔に書くことです。箇条書きや単語の羅列、記号(矢印など)を活用し、情報を素早く記録します。

内容を簡略化することで、話を聞くことや内容を理解することに集中する余裕が生まれます。後で見て意味が分かる程度の、自分なりのルールで記述すると良いでしょう。

ステップ2:キューエリアにキーワードや質問を記入する

授業や読書が終わった後、できるだけ記憶が新しいうち(当日中が理想)に、キューエリアを埋めていきます。

ノートエリアに書いたメモを見返し、内容を理解するためのキーワードや、後で復習する際に手がかりとなる質問、授業中に浮かんだ疑問点などを書き出します。

例えば、「〇〇の理由は?」「△△と□□の違い」「重要語句:××」といった具合です。この作業を通じて、ノートの内容を再確認し、論点や疑問点を明確にできます。

ステップ3:サマリーエリアに要約を書く

最後に、そのページ全体の学習内容を、2〜3行程度の短い文章でサマリーエリアに要約します。

これも復習の一環として、学習した当日か、あるいは後日に行います。情報を自分の言葉でまとめることで、内容の理解度を確認し、記憶への定着を促します。

後で見返したときに、サマリーエリアを読むだけでそのページに何が書かれているか瞬時に把握できるよう、簡潔かつ的確にまとめることが重要です。

この3ステップを繰り返すことで、コーネル式ノートは完成します。

記憶定着を促進!コーネル式ノートのメリット

コーネル式ノート術を活用することには、学習効果を高める多くのメリットがあります。

第一に、記憶への定着が促進される点です。

ノートエリアへの記入、キューエリアでのキーワード抽出、サマリーエリアでの要約という一連のプロセスの中で、学習内容に繰り返し触れることになります。

脳研究によれば、情報は繰り返しインプットされることで、長期記憶として定着しやすくなります。

また、サマリー(要約)を作成する作業は、情報を自分の頭で整理し、能動的にアウトプットする行為であり、これが理解を深め、記憶を強固にするのに役立ちます。

第二に、情報整理が容易になることが挙げられます。

3分割されたフォーマットにより、主要な情報、キーワードや疑問点、そして全体の要約が視覚的に分かりやすく整理されます。

後からノートを見返す際、キューエリアやサマリーエリアを手がかりに必要な情報を素早く探し出すことが可能です。

情報の構造化は、複雑な内容を理解する上でも助けになります。

第三に、思考力が鍛えられるというメリットもあります。

ノートエリアにメモを取る際には、どの情報が重要かを取捨選択する必要があります。

キューエリアを記入する際には、内容に対する疑問点や本質を問う質問を考えることが求められます。

そして、サマリーエリアでは情報を論理的に組み立て、簡潔に表現する力が養われます。これらの作業は、批判的思考力や要約力の向上に繋がります。

第四に、復習の効率が格段に向上します。

キューエリアのキーワードや質問を見て、ノートエリアの内容を思い出す練習をしたり、サマリーエリアだけを読んで全体の流れを確認したりするなど、短時間で効果的な復習が可能です。

テスト前など、限られた時間で学習内容を総ざらいしたい場合に特に有効でしょう。

最後に、汎用性が高い点も大きなメリットです。

学校の授業だけでなく、資格試験の勉強、読書メモ、会議の議事録、研究ノート、セミナーの受講記録など、情報をインプットし整理する必要がある様々な場面で応用できます。

知っておきたいコーネル式ノートのデメリット

多くのメリットがあるコーネル式ノートですが、いくつか注意点や、人によってはデメリットと感じられる可能性のある側面も存在します。

まず、慣れるまでに少し時間と練習が必要な点が挙げられます。

特に最初のうちは、ノートエリアにどの程度詳しく書くべきか、キューエリアにどのようなキーワードや質問を立てれば効果的か、サマリーをどのようにまとめるか、といった点で戸惑うかもしれません。

情報の取捨選択や要約のスキルは、実践を重ねる中で徐々に身についていくものです。

次に、ノート作成に時間がかかる可能性があります。単に板書を書き写したり、メモを殴り書きしたりするのに比べると、3つのエリアを意識して使い分け、後からキューエリアやサマリーエリアを記入する工程があるため、手間がかかると感じる人もいるでしょう。

特に、授業のペースが速い場合などは、ノートエリアへの記入だけで精一杯になってしまうことも考えられます。また、ノートのスペースに制約がある点もデメリットになり得ます。

特に、図やグラフ、複雑な数式などを多く書き込みたい場合、ノートエリアが手狭に感じることがあるかもしれません。キューエリアやサマリーエリアの幅を調整することで対応可能ですが、自由度は若干低くなります。

さらに、すべての学習内容や目的に最適とは限りません。例えば、ブレインストーミングのように自由な発想を書き出したい場合や、マインドマップのように視覚的な繋がりを重視したい場合には、他のノート術の方が適している可能性もあります。

これらの点を理解した上で、自分の学習スタイルや目的に合わせてコーネル式ノート術を取り入れることが大切です。

最初から完璧を目指さず、少しずつ試しながら自分に合ったやり方を見つけていくと良いでしょう。

白紙ノートから始めるコーネル式ノート術

コーネル式ノートを始めるのに、必ずしも専用のノートは必要ありません。普段使っている白紙のノートや、一般的な罫線ノート、方眼ノートがあれば、すぐに実践できます。

最も簡単な方法は、定規を使って自分で線を引くことです。

「簡単3ステップ!コーネル式ノートの作り方」で説明したように、ページの下部と左側に、それぞれ5〜6cm程度の幅を目安に線を引いて、ノートエリア、キューエリア、サマリーエリアの3つの領域を作ります。

毎回定規で測るのが面倒であれば、一度作ったページの線を下のページに透かして目安にしたり、おおよその幅でフリーハンドで引いたりしても構いません。

大切なのは、3つのエリアを区切って使うというルールです。特に方眼ノートは、線を引く際のガイドになるため便利です。縦線も横線も、方眼の線に沿って引けば簡単にエリア分けができます。

また、方眼のマス目は、文字の大きさを揃えたり、図や表を書き込んだりする際にも役立ちます。市販されているコーネル式ノート専用のノートももちろん便利ですが、まずは手持ちのノートで試してみて、自分に合うかどうかを確認するのがおすすめです。

手軽に始められるのが、コーネル式ノートの良いところでもあります。

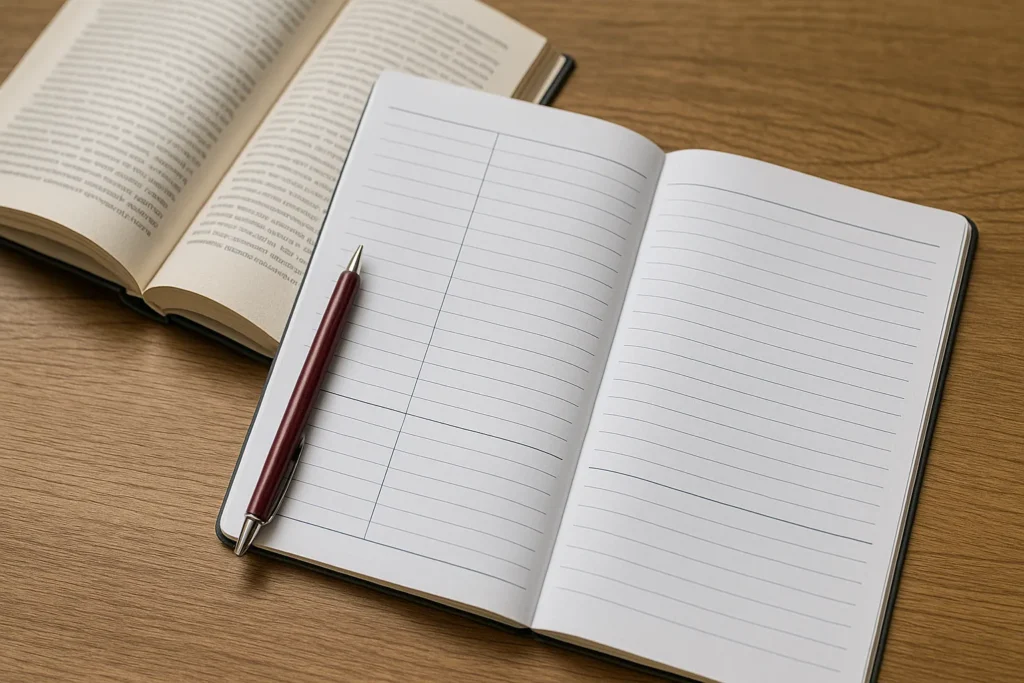

コーネル式ノートはルーズリーフでもできる?

コーネル式ノートは、冊子状のノートだけでなく、ルーズリーフでも問題なく実践できます。ルーズリーフを使用することには、特有のメリットとデメリットがあります。

ルーズリーフを使うメリットとしては、まずページの入れ替えや順番の整理が自由にできる点が挙げられます。学習内容が進むにつれて情報を追加したり、関連するページをまとめたりするのが容易です。

また、教科ごとやテーマごとにバインダーを分けて管理しやすいのも利点です。さらに、必要なページだけを取り出して持ち運べるため、荷物を軽くしたい場合にも便利でしょう。

市販されているルーズリーフの中には、あらかじめコーネル式ノートのフォーマットで線が引かれているタイプもあります。

一方、デメリットとしては、ページの紛失リスクが冊子ノートに比べて高いことが考えられます。

バインダーから取り出した際に、うっかり失くしてしまう可能性がないとは言えません。また、バインダー自体がかさばる、リング部分が筆記の際に邪魔になると感じる人もいるかもしれません。

ルーズリーフでコーネル式ノートを作成する場合も、基本的には白紙ノートと同様に、自分で線を引くか、専用のリフィルを使用します。

最終的に、冊子ノートとルーズリーフのどちらを選ぶかは、個人の好みや学習スタイル、用途によって決めるのが良いでしょう。

情報の整理や持ち運びのしやすさを重視するならルーズリーフ、ページの紛失リスクを避けたい、書き心地を重視したいなら冊子ノート、といった観点で選ぶことができます。

どちらの形式でも、コーネル式ノートの効果を十分に得ることは可能です。

教科別!コーネル式ノートの効果的な使い方とヒント

コーネル式ノートは汎用性が高く、様々な教科の学習に応用できます。

ここでは、主要な教科(国語、数学、英語、社会・理科)における具体的な使い方と、学習効果を高めるためのヒントを紹介します。

国語でのコーネル式ノート活用法:読解と思考

国語の学習、特に文章読解や現代文、古文・漢文の授業において、コーネル式ノートは内容の深い理解と思考力の育成に役立ちます。

ノートエリアには、本文の要約や段落ごとの要旨、登場人物の心情や関係性の変化、重要な語句や表現、比喩などを書き留めます。

古文や漢文であれば、品詞分解や書き下し文、現代語訳などを記録するのも良いでしょう。本文をコピーして貼り付け、そこに書き込んでいく方法も有効です。

キューエリアは、思考を深めるためのスペースとして活用します。例えば、「筆者の主張は何か?」「この表現が意味することは?」「なぜ登場人物はこう行動したのか?」といった問いを立てたり、自分の考えや疑問点を書き出したりします。

関連する背景知識やキーワード、対比されている概念などをメモするのも効果的です。サマリーエリアには、その文章全体のテーマやメッセージ、学んだこと、重要だと思ったポイントなどを自分の言葉でまとめます。

これにより、読解した内容が整理され、記憶に残りやすくなります。

このようにコーネル式ノートを使うことで、国語の学習において、単に文章を読むだけでなく、内容を多角的に分析し、自分の考えを深めながら、読解力や記述力、思考力を総合的に高めることが期待できます。

数学でのコーネル式ノート活用法:解法と復習

数学の学習において、コーネル式ノートは問題の解法プロセスを記録し、効率的な復習を行うのに非常に有効です。

ノートエリアには、問題文そのもの(あるいは要約)、解法のステップ、計算過程、使用した図やグラフなどを記述します。

途中式も省略せずに書くことで、後で見返したときに思考の流れを追いやすくなります。キューエリアは、解法のポイントや注意点を整理するのに最適です。

使用した公式や定理、定義、解法の肝となる考え方、計算ミスしやすい箇所、別解のアイデアなどを書き留めます。

間違えた問題については、「なぜ間違えたのか」「どの知識が不足していたのか」といった原因分析を記録しておくことが重要です。

また、「この公式はいつ使う?」「類似問題との違いは?」といった疑問を書いておくのも、理解を深める助けになります。

サマリーエリアには、その問題で使われた重要な概念や公式、解法のパターン、あるいはその単元全体のまとめなどを簡潔に記述します。

テスト前にサマリーエリアを見直すだけでも、要点の復習が可能です。

数学の問題は解きっぱなしになりがちですが、コーネル式ノートを活用することで、解法のプロセスや注意点、間違えた原因などを体系的に記録し、復習を通じて確実に理解を定着させることができます。

これにより、応用問題への対応力も養われるでしょう。

英語でのコーネル式ノート活用法:単語と文法

英語学習においても、コーネル式ノートは単語、文法、長文読解など、様々な側面で活用できます。

例えば、長文読解の授業や自習では、ノートエリアに英文(全文または重要箇所)を書き写し(1行おきに書くとメモしやすい)、その下に単語の意味や文法の解説、日本語訳などを書き込みます。

キューエリアには、その英文で使われている重要な構文、キーセンテンス、覚えるべき単語や熟語、関連する文法事項、発音上の注意点、内容に関する疑問点などをメモします。

例えば、「関係代名詞の用法」「仮定法のポイント」「この単語の類義語は?」といった具合です。

サマリーエリアには、その英文の要約(パラグラフごと、または全体)、学んだ文法事項のまとめ、あるいは自分の言葉での感想(客観的に)などを書きます。

単語学習に特化して使う場合は、ノートエリアに単語と意味、例文を書き、キューエリアに派生語や対義語、覚え方のヒント、混同しやすい単語などをメモし、サマリーエリアに関連するテーマの単語群をまとめる、といった使い方も考えられます。

このように、コーネル式ノートを使うことで、英文の内容理解、語彙力増強、文法知識の整理を一つのノートで効率的に行うことができ、英語の総合的な力をバランスよく伸ばすのに役立ちます。

社会・理科でのコーネル式ノート活用法:知識整理

知識量が重要となる社会(歴史、地理、公民など)や理科(物理、化学、生物、地学など)の学習において、コーネル式ノートは膨大な情報を体系的に整理し、記憶するのに力を発揮します。

ノートエリアには、授業で学んだ内容、教科書の要点、重要語句、年代、人物名、法則、実験手順、観察結果などを記録します。

図や表、簡単なイラストなどを活用するのも効果的です。キューエリアは、知識の関連付けや深い理解を促すために活用します。

例えば、歴史であれば出来事の因果関係や時代背景、地理であれば地域間の比較や特徴、理科であれば用語の定義や法則の適用条件、実験における注意点などを書き込みます。

「なぜこの出来事が起こったのか?」「〇〇と△△の関係は?」「この法則が成り立つ条件は?」といった問いを立てることで、単なる暗記にとどまらない学習が可能になります。

覚えるべき重要キーワードをリストアップするのも良いでしょう。

サマリーエリアには、その単元やテーマのまとめ、重要な出来事の流れ、法則や原理の要点などを簡潔に記述します。

年表や相関図のような形でまとめるのも有効です。

社会や理科では、多くの事柄を関連付けて覚えることが重要ですが、コーネル式ノートの構造は、まさにそのような学習に適しています。

情報を整理し、疑問点を明確にし、要約することで、知識を効率的に吸収し、長期的な記憶として定着させることが期待できます。

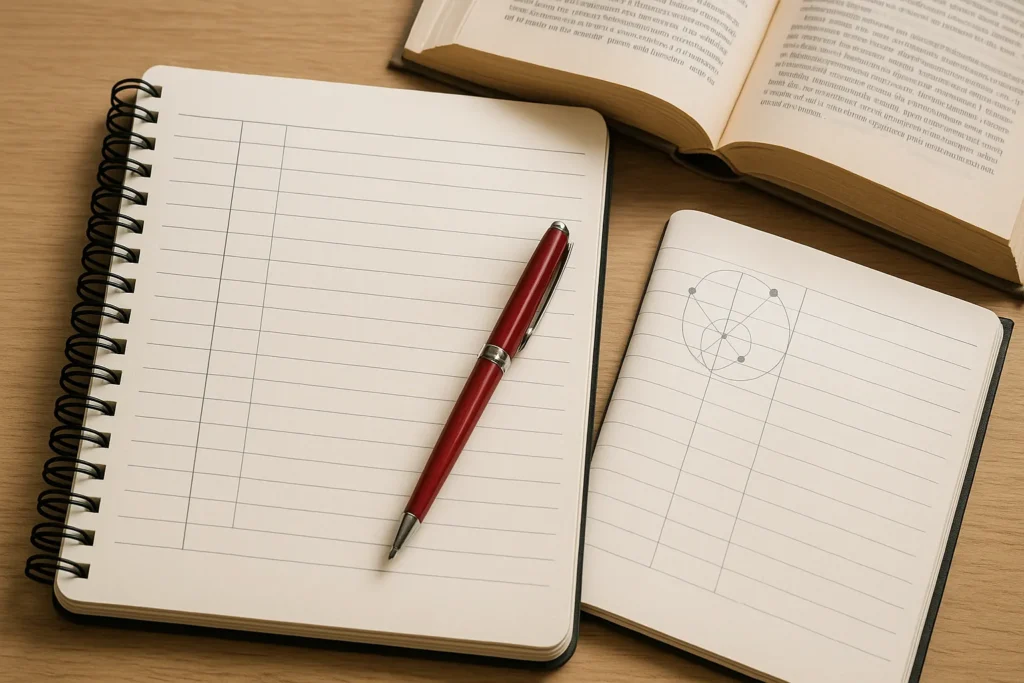

コーネル式ノートにおすすめのノートや文具

コーネル式ノートを快適に実践するためには、自分に合ったノートや文具を選ぶことも大切です。

ここでは、おすすめの選択肢をいくつか紹介します。まずノートですが、大きく分けて3つのタイプが考えられます。

| ノートの種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| コーネル式専用ノート | あらかじめ3分割の線が引かれている | 手間なくすぐに始められる、フォーマットが統一される | 取扱店が限られる場合がある、価格が高め |

| 一般的なノート | 罫線、方眼、無地など種類が豊富(B5やA4が一般的) | 入手しやすい、好みのものを選べる、安価 | 自分で線を引く手間がかかる |

| ルーズリーフ | ページの入れ替えや整理が自由、専用リフィルもある | 整理・持ち運びに便利、カスタマイズしやすい | ページ紛失リスク、バインダーがかさばる |

方眼ノートは、線を引くガイドになるだけでなく、図や表も書きやすいため、一般ノートの中でも特におすすめです。

サイズは、十分な筆記スペースを確保できるB5やA4が良いでしょう。筆記用具については、複数の色を使い分けると情報が見やすくなります。

例えば、3色ボールペンを使って、基本情報を黒、重要事項を赤、補足情報や疑問点を青、といったルールで書き分ける方法があります。

ただし、色分けに時間をかけすぎると本末転倒になるため、シンプルに使うのがコツです。キーワードや要点を強調したい場合には、マーカー(蛍光ペン)も役立ちます。

また、後から追記したり、疑問点を一時的にメモしたりする際には、付箋を活用すると便利です。

自分にとって使いやすく、学習のモチベーションが上がるようなノートや文具を選ぶことで、コーネル式ノート術をより楽しく、効果的に続けることができるでしょう。

利用者の口コミ・感想レビュー(客観的視点)

コーネル式ノート術を実際に活用している人たちからは、その効果に関して様々な声が聞かれます。ここでは、客観的な視点から、報告されている主な利点や感想をまとめます。

多くの利用者によって指摘される最大の利点は、「学習内容の理解度が深まり、記憶に定着しやすくなった」という点です。

ノートを取るプロセス自体が復習となり、特にサマリーを自分の言葉でまとめる作業が、能動的な学習を促し、知識の定着に繋がると考えられています。また、「情報が整理されて見やすい」「後から復習しやすい」という声も非常に多く聞かれます。

3分割されたフォーマットのおかげで、どこに何が書いてあるかが一目瞭然となり、テスト前などの復習効率が大幅に向上したと感じる人が多いようです。

キューエリアを手がかりに必要な情報を素早く検索できる点も評価されています。さらに、「思考力が鍛えられた」「要点をまとめる力がついた」といった効果を実感する声もあります。

情報を取捨選択し、疑問点を考え、要約するという一連の作業が、自然と論理的思考力や表現力を養うトレーニングになっているようです。

一方で、「慣れるまで少し時間がかかった」「ノート作成に手間がかかる」といった感想を持つ人もいます。

特に、従来のノートの取り方に慣れている場合、最初はコーネル式のフォーマットに戸惑うこともあるようです。また、「要約をうまく書くのが難しい」と感じる声も一部で見られます。

これらの利用者の声を総合すると、コーネル式ノート術は、正しく実践すれば学習効果を大きく高める可能性のある優れた方法である一方、その効果を最大限に引き出すには、ある程度の慣れと継続が必要であると言えるでしょう。

要点整理:コーネル式ノートの効果的な使い方

記事のポイントを以下にまとめました。参考になったらうれしいです。

- コーネル式ノートは情報整理と学習効果向上のためのノート術である

- ノートはノート、キュー、サマリーの3領域に分割して使用する

- ノートエリアには授業や読書中の主要情報を簡潔に記録する

- キューエリアには後からキーワードや疑問点を記入し復習に役立てる

- サマリーエリアにはページ全体の要約を自分の言葉で記述する

- メモ、キーワード記入、要約の3ステップでノートは完成する

- 反復学習効果と要約プロセスが記憶定着を促進する

- 情報が構造化され見やすく、後からの検索が容易である

- 情報の取捨選択や要約を通じて思考力が鍛えられる

- キューとサマリー活用で復習効率が大幅に向上する

- 慣れが必要で、ノート作成に時間がかかる場合もある

- 一般的なノートやルーズリーフでも実践は可能である

- 国語、数学、英語、社会、理科など多様な教科に応用できる

- 教科特性に合わせてエリアごとの記入内容を工夫すると効果的である

- 学習効果を実感する声が多い一方、手間を指摘する意見もある

\効率的な勉強法のまとめはこちら/

以下のノートは、私が実際に使ってみて、おすすめできるコーネル式ノートです。どちらも非常に使いやすいですよ。リングタイプかそうではないかは好みがあると思いますので、お好きな方を使ってみてください。