眠気を解消!勉強中の仮眠は何分?最適な時間とスッキリ起きるコツ

勉強中にどうしても眠気に襲われて、「勉強中の仮眠は何分くらい取るのが効果的なんだろう?」と疑問に思ったことはありませんか。

「仮眠は15分が良いと聞くけど、具体的なやり方は?」「もし仮眠 の15分で起きれない場合はどうしたらいいの?」といった悩みや、「いっそのこと仮眠を1時間とか、2時間くらい長く寝てはいけないのかな?」「時間がなければ徹夜と仮眠どっちが良いんだろう…」など、仮眠に関する疑問は尽きないかもしれません。

そんなあなたの疑問に答えるため、この記事では、勉強中の仮眠について徹底解説します。

科学的な根拠に基づいた最適な仮眠時間、効果的な15分の仮眠のとり方、短時間でもスッキリ起きるコツ、そして1時間や2時間といった長すぎる仮眠のリスクや徹夜との比較まで、詳しくご紹介していきます。

この記事を読めば、あなたに合った効果的な仮眠の方法がわかり、眠気に悩まされることなく勉強のパフォーマンスを最大限に引き上げることができるはずです。

さっそく、最適な仮眠の世界を探っていきましょう。

勉強中の仮眠は何分?最適な時間と効果

勉強中にどうしても眠気に襲われることはありませんか。

そんな時、無理に眠気と戦うよりも、短時間の仮眠をとる方が学習効率を上げることがわかっています。

しかし、「仮眠」といっても、どのくらいの時間が最適なのか、どのように取れば効果的なのか疑問に思う方も多いでしょう。

この記事では、勉強中の仮眠について、科学的な根拠に基づいた最適な時間や効果、具体的な取り方、そして注意点などを詳しく解説していきます。

この記事を読むことで、あなたに合った効果的な仮眠の方法が見つかり、勉強のパフォーマンス向上に役立つはずです。

以下に、この記事で解説する内容の見出しをまとめました。

- 仮眠で勉強効率アップ!その科学的根拠

- 理想的な仮眠時間は15分~20分

- 効果的な15分仮眠の取り方とコツ

- 5分・10分の超短時間仮眠も効果あり?

- 仮眠のメリット:疲労回復と記憶力向上

仮眠で勉強効率アップ!その科学的根拠

結論として、勉強の合間に仮眠を取り入れることは、学習効率を高める上で非常に有効です。

その理由は、仮眠が脳の疲労を回復させ、集中力や注意力を向上させる効果を持つからです。

また、睡眠には、学んだ情報を整理し、記憶として定着させる重要な役割があります。これは、たとえ短い仮眠であっても効果が期待できるのです。

具体的に説明しましょう。

人間の脳は、起きている間、膨大な情報処理を続けています。

特に勉強中は、集中して思考したり、新しい情報を記憶したりするため、脳に大きな負荷がかかります。

この状態が続くと、脳は疲労し、パフォーマンスが低下して眠気を感じるようになります。

仮眠をとることで、脳を一時的に休ませ、蓄積した疲労物質を取り除くことができます。

これにより、仮眠後は頭がすっきりとし、再び集中して勉強に取り組めるようになるわけです。

さらに、睡眠中には、脳内で記憶の整理と定着が行われます。

学習した内容は、まず脳の「海馬」という部分に一時的に保管されます。

そして、睡眠中(特にノンレム睡眠中)に、海馬から「大脳皮質」へと情報が移動し、他の情報と関連付けられながら長期的な記憶として固定されると考えられています。

短い仮眠でも、このプロセスの一部が促進されるため、学習内容が記憶に残りやすくなるのです。

NASA(アメリカ航空宇宙局)の研究では、宇宙飛行士が昼間に26分間の仮眠をとったところ、認知能力が34%、注意力が54%向上したという報告もあります。

これは、仮眠が単なる休憩ではなく、脳機能を積極的に回復・向上させる効果があることを示す一例といえるでしょう。

このように、科学的な観点からも、勉強中の仮眠は効率アップに繋がる有効な手段なのです。

理想的な仮眠時間は15分~20分

勉強の効率を上げるための仮眠時間は、一般的に15分から20分程度が最適とされています。

なぜなら、この時間帯であれば、深い睡眠(ノンレム睡眠の段階3や4)に入る前に目覚めることができるからです。

深い睡眠に入ってしまうと、起きた時に頭がぼーっとしてしまい、かえって眠気が増してしまう「睡眠慣性」という状態に陥りやすくなります。

15分から20分の仮眠は、この睡眠慣性を最小限に抑えつつ、脳をリフレッシュさせるのに適した時間なのです。

いくつかの研究や専門家の意見を見てみましょう。

ある研究では、わずか10分の仮眠でも覚醒後のパフォーマンスが改善し、その効果が数時間持続することが示されています。

また、前述のNASAの研究で効果が見られたのは26分でした。

一方で、30分以上の仮眠は深い睡眠に入りやすく、逆効果になる可能性が指摘されています。

これらの情報を総合すると、15分から20分という時間は、比較的短い時間で効果を得られ、かつ深い睡眠に陥るリスクも低い、バランスの取れた仮眠時間と言えるでしょう。

もちろん、最適な仮眠時間には個人差もあります。

その日の体調や疲労度、普段の睡眠習慣によっても適切な時間は変わってくる可能性があります。

まずは15分を目安に試してみて、ご自身の感覚に合わせて調整してみるのが良いでしょう。

短時間で脳の疲労を回復し、午後の勉強に向けて集中力を高めるために、15分から20分の仮眠を上手に活用してみてください。

効果的な15分仮眠の取り方とコツ

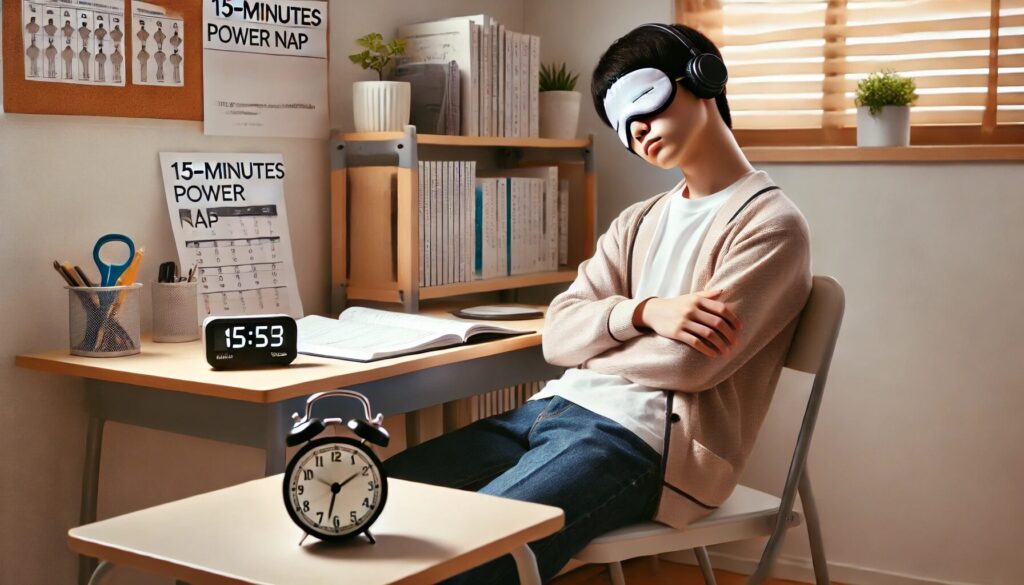

15分程度の短時間仮眠の効果を最大限に引き出すためには、いくつかのコツを押さえておくことが大切です。

正しい方法で仮眠をとることで、質の高い休息を得て、スムーズに勉強へと復帰できます。

まず、仮眠をとる際の「姿勢」がポイントです。

ベッドや布団で横になってしまうと、深い眠りに誘われやすく、15分で起きるのが難しくなることがあります。

そのため、椅子に座ったままの姿勢や、机に突っ伏す姿勢がおすすめです。

椅子に座る場合は、背もたれに寄りかかり、首が前に倒れないように壁に後頭部をつけたり、ネックピローを使ったりすると良いでしょう。

机に突っ伏す場合は、腕を枕にするのではなく、タオルやクッションを敷くと、顔への負担が減り、呼吸もしやすくなります。

完全にリラックスしすぎず、適度な緊張感を保つことが、短時間で目覚めるコツの一つです。

次に、「環境」を整えましょう。

可能であれば、少し暗くて静かな場所を選びます。

明るい場所では、アイマスクを使用すると光を遮断できて効果的です。

周囲の音が気になる場合は、耳栓を使ったり、ヒーリングミュージックや自然音など、リラックスできる音楽を小さな音量で流したりするのも良い方法です。

ただし、歌詞のある音楽は脳が意味を処理しようとしてしまうため、避けた方が無難でしょう。

仮眠をとる「タイミング」も重要です。

一般的には、昼食後や午後の早い時間帯(午後1時から3時頃)が、体内リズムの関係で自然な眠気が生じやすいため、仮眠に適しています。

また、ご自身の生活リズムに合わせて、特に眠気を感じやすい時間帯を把握しておくのも良いでしょう。

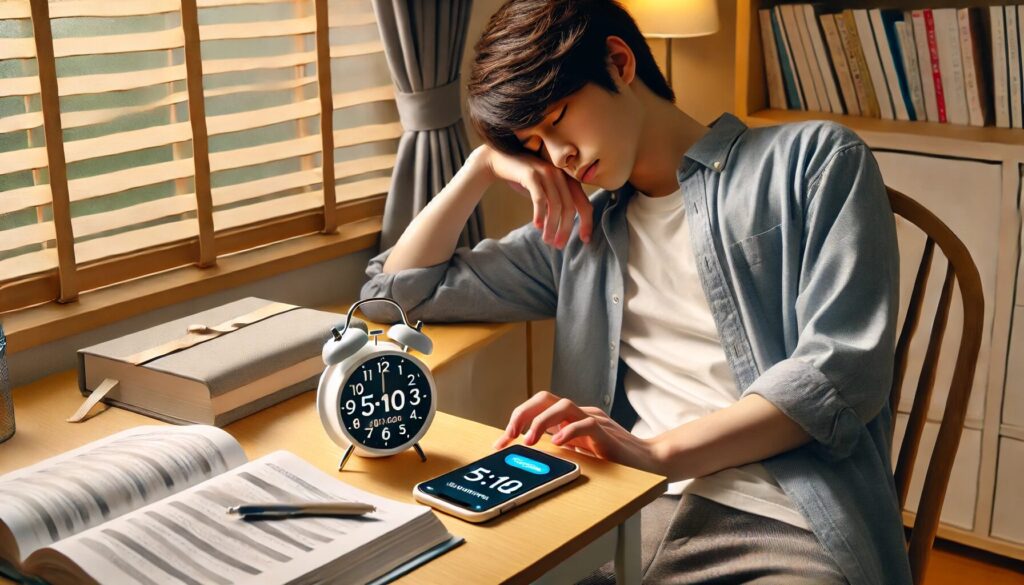

そして、確実に起きるために「アラーム」をセットすることを忘れないでください。

スマートフォンのアラーム機能や、タイマーを活用しましょう。

振動機能付きのアラームや、徐々に音が大きくなるタイプのものを選ぶと、驚かずに自然に目覚めやすくなります。

最後に、仮眠から目覚めた後は、軽いストレッチをしたり、顔を洗ったり、冷たい水を飲んだりすると、よりすっきりと覚醒できます。

これらのコツを実践して、効果的な15分仮眠をあなたの勉強習慣に取り入れてみてください。

5分・10分の超短時間仮眠も効果あり?

結論から言うと、5分や10分といった非常に短い仮眠、いわゆる「マイクロ・ナップ」や「ミニ・ナップ」と呼ばれるものにも、一定の効果が期待できます。

忙しくて15分や20分の仮眠時間を確保できない場合でも、諦めずに短時間の仮眠を試してみる価値はあります。

たとえわずかな時間であっても、脳を一時的に休ませることで、眠気や疲労感を軽減し、集中力を回復させる助けとなるからです。

具体的に、5分程度の仮眠では、主に「頭がスッキリする」「リフレッシュ効果」「軽い疲労感の軽減」といった効果が報告されています。

研究によっては、30秒から1分程度うとうとするだけでも、眠気が取れてリフレッシュできることがわかっています。勉強中に強い眠気に襲われた際の、応急処置的な対策として有効でしょう。

10分程度の仮眠になると、5分の仮眠よりもさらに効果が高まります。

脳がより活性化し、「作業効率や集中力の向上」が期待できます。

また、「気力の回復」や「記憶力・判断力の向上」といった効果も報告されており、短いながらも脳機能の回復に寄与すると考えられています。

もちろん、15分や20分の仮眠と比較すると、疲労回復効果などは限定的かもしれません。

しかし、時間がない状況で眠気と戦いながら非効率な勉強を続けるよりは、たとえ5分でも目を閉じて脳を休ませる方が、その後の学習効率にとってはプラスになる可能性が高いのです。

「仮眠も勉強のうち」と考え、状況に応じて5分や10分の超短時間仮眠も選択肢の一つとして活用してみてはいかがでしょうか。

仮眠のメリット:疲労回復と記憶力向上

勉強の合間に仮眠をとることには、主に「疲労回復」と「記憶力向上」という、学習効率を高める上で非常に重要な二つのメリットがあります。

まず、「疲労回復」についてです。

長時間勉強を続けていると、脳は疲労し、集中力や注意力が低下してしまいます。

仮眠は、この脳の疲労を効果的に回復させる手段です。短い時間でも脳を休息させることで、情報処理能力がリフレッシュされ、仮眠後は再び集中して学習に取り組むことができます。

また、眠気によるストレスやイライラも軽減され、精神的な疲労感も和らぎます。

これは、午後の授業や自習時間をより意欲的に、そして効率的に過ごすために大きな助けとなるでしょう。

次に、「記憶力向上」のメリットです。

前述の通り、睡眠には学習した内容を整理し、長期的な記憶として定着させる働きがあります。

仮眠中にも、この記憶の整理・定着プロセスが進むと考えられています。

特に、英単語や歴史の年号といった暗記事項は、学習した直後に仮眠をとることで、記憶に残りやすくなると言われています。

これは、仮眠が単なる休憩にとどまらず、学習内容を脳に深く刻み込むための重要な時間にもなり得ることを意味します。

これらのメリットをまとめた表を以下に示します。

| メリット | 具体的な効果 |

|---|---|

| 疲労回復 | ・脳の疲労感軽減 ・集中力、注意力の回復 ・ストレス軽減、気力回復 |

| 記憶力向上 | ・学習内容の整理・定着促進 ・長期記憶への移行サポート |

| パフォーマンス向上 | ・午後の学習効率アップ ・作業ミスの減少 |

このように、仮眠は脳と体の疲れを取り除くだけでなく、学習内容の定着を助け、結果として勉強全体のパフォーマンスを高める効果が期待できるのです。

勉強中の仮眠は何分?疑問と対策Q&A

ここまでは、勉強中の仮眠の最適な時間や効果、具体的な取り方について解説してきました。

しかし、仮眠に関しては、「もっと長く寝てはダメなの?」「時間通りに起きられない場合はどうすればいい?」「徹夜するくらいなら仮眠した方がいい?」など、さまざまな疑問が浮かぶかもしれません。

このセクションでは、そうした仮眠に関するよくある疑問や悩みについて、Q&A形式で詳しくお答えしていきます。

これを読めば、仮眠に対する不安が解消され、より安心して仮眠を勉強に取り入れられるようになるでしょう。

以下の見出しで、それぞれの疑問について解説します。

- 仮眠 1時間や仮眠 2時間はNG?

- 30分以上の仮眠が推奨されない理由

- 徹夜と仮眠どっちが良い?専門家の答え

- 仮眠からスッキリ起きるための具体的な方法

- 仮眠に適した姿勢と環境づくりのヒント

- 仮眠前のカフェイン摂取は有効?

- 夜の仮眠は避けるべき?注意点まとめ

仮眠 1時間や仮眠 2時間はNG?

勉強中の仮眠として、1時間や2時間といった長時間の睡眠をとることは、基本的にはおすすめできません。

その主な理由は、深い睡眠段階に入ってしまう可能性が高いためです。

人間の睡眠は約90分を1サイクルとして、浅い眠りと深い眠りを繰り返します。

1時間や2時間といった時間は、この睡眠サイクルの途中にあたることが多く、深い睡眠状態から無理に目覚めようとすると、強い眠気やだるさ、頭が働かないといった「睡眠慣性」を引き起こしやすくなります。

これでは、せっかく仮眠をとっても、その後の勉強効率が逆に低下してしまう恐れがあります。

また、昼間に長時間寝てしまうと、夜の睡眠に影響が出る可能性もあります。

日中にまとまった睡眠をとることで、夜になかなか寝付けなくなったり、睡眠が浅くなったりすることがあるのです。

これにより、生活リズムが乱れ、慢性的な睡眠不足に繋がる悪循環に陥ることも考えられます。

ただし、例外もあります。例えば、週末などで時間に余裕があり、かつ平日の睡眠不足が蓄積していて日中に強い眠気を感じる場合には、意図的に90分(睡眠1サイクル分)の仮眠をとる「ホリデー・ナップ」という方法もあります。

睡眠サイクルに合わせて起きることで、比較的すっきりと目覚められ、睡眠不足の解消にも繋がるとされています。

しかし、これはあくまで例外的なケースです。

日常的な勉強中の仮眠としては、やはり15分~20分程度の短時間にとどめておくのが、最も効率的でリスクの少ない方法と言えるでしょう。

もし1時間以上の仮眠をとる場合は、睡眠慣性や夜の睡眠への影響を考慮し、計画的に行う必要があります。

30分以上の仮眠が推奨されない理由

多くの専門家や研究が、勉強や仕事中の仮眠を30分以内、特に15分~20分程度に留めることを推奨しています。

30分以上の仮眠が推奨されないのには、主に「睡眠慣性」のリスクが高まるという明確な理由が存在します。

人間の睡眠は、浅い段階から徐々に深い段階へと移行していきます。

通常、眠りについてから約30分が経過すると、脳の活動が非常に低下した「深いノンレム睡眠」(徐波睡眠とも呼ばれます)の段階に入り始めます。

この深い睡眠状態は、脳と体の休息にとっては重要ですが、この段階で無理に目覚めようとすると、脳がすぐには覚醒状態に切り替わらず、一時的に機能が低下した状態になります。これが「睡眠慣性」です。

睡眠慣性の具体的な症状としては、以下のようなものが挙げられます。

- 強い眠気

- 頭がぼーっとする、思考力が低下する

- 判断力や反応速度の低下

- 倦怠感、だるさ

- 気分がすぐれない

これらの症状は、目覚めてから30分から1時間程度続くこともあり、仮眠をとった直後の勉強や作業の効率を著しく低下させてしまう可能性があります。

つまり、休息のためにとったはずの仮眠が、かえってパフォーマンスを悪化させる原因になりかねないのです。

これに対し、15分~20分程度の仮眠であれば、深いノンレム睡眠に入る前に、比較的浅い睡眠段階で目覚めることができます。

そのため、睡眠慣性の影響を受けにくく、すっきりと覚醒してスムーズに活動を再開しやすいのです。

もちろん、個人差やその時の疲労度によって、深い睡眠に入るまでの時間は多少異なります。

しかし、一般的には30分が一つの目安とされており、この時間を超える仮眠は、覚醒後のパフォーマンス低下のリスクを高めるため、特に勉強や仕事の合間にとる仮眠としては推奨されないのです。

徹夜と仮眠どっちが良い?専門家の答え

試験前日など、どうしても勉強時間が足りないと感じる状況で、「徹夜してでも勉強時間を確保すべきか、それとも少しでも仮眠をとるべきか」と悩むことがあるかもしれません。

この問いに対する専門家の一般的な見解は、「完全な徹夜よりも、短時間の仮眠をとる方が良い」というものです。

理由は大きく二つあります。

一つ目は、脳と体の休息です。徹夜は、心身に想像以上の負担をかけます。

特に脳は、起きている間ずっと活動しており、睡眠以外では十分に休息できません。

徹夜で脳を酷使すると、集中力、記憶力、判断力などが著しく低下し、ケアレスミスが増えたり、学習内容が頭に入りにくくなったりします。

たとえ20分~30分という短い時間であっても仮眠をとれば、脳を少しでも休ませることができ、完全な徹夜に比べれば、翌日のパフォーマンス低下をある程度抑えることが期待できます。

二つ目は、記憶の定着です。

前述の通り、睡眠中には学習した内容を整理し、記憶として定着させるプロセスが進みます。

徹夜をしてしまうと、この重要なプロセスが行われず、せっかく覚えた内容も忘れやすくなってしまいます。

睡眠をとらない場合、学習後の忘却率は高まるという研究結果もあります。

短い仮眠であっても、記憶の定着を多少なりとも助ける効果が期待できるのです。

もちろん、理想は試験前に十分な睡眠時間を確保し、万全の体調で臨むことです。

しかし、やむを得ず睡眠時間を削らなければならない状況においては、完全な徹夜という選択は避けるべきでしょう。

どうしても夜通し勉強する必要がある場合は、例えば、人間の覚醒リズムに合わせて、午前2時頃と午前5時頃にそれぞれ20~30分の仮眠を挟むといった方法も考えられます。

ただし、徹夜に近い状況での仮眠は、あくまで応急処置です。

根本的な睡眠不足の解決にはならず、高いパフォーマンスを発揮するには限界があります。

試験で実力を最大限に発揮するためには、やはり日頃から計画的に学習を進め、十分な睡眠をとる習慣を心がけることが最も重要です。

仮眠からスッキリ起きるための具体的な方法

「15分で仮眠をとろうとしても、アラームを止めて二度寝してしまう」「起きても頭がぼーっとしてしまう」といった悩みを持つ方もいるでしょう。

短時間の仮眠からスッキリと目覚め、スムーズに勉強を再開するためには、いくつかの効果的な方法があります。

- カフェインナップを活用する

仮眠をとる直前にコーヒーやお茶などカフェインを含む飲み物を摂取する方法です。カフェインは摂取してから15分~30分後に覚醒効果が現れ始めるため、ちょうど仮眠から目覚めるタイミングで効果を発揮し、スッキリとした目覚めを助けてくれます。 - 強力なアラームやアプリを利用する

通常の目覚まし音だけでは起きられない場合は、音量が大きいもの、振動機能付きのもの、徐々に音が大きくなるものなどを試してみましょう。また、最近では、アラームを止めるために計算問題を解いたり、特定の場所の写真を撮ったりするなどのミッションが必要なスマートフォンアプリも登場しています。これらは、半強制的に頭や体を使わせるため、二度寝防止に効果的です。 - 光の力を借りる

人間の体は、光を浴びることで覚醒する仕組みになっています。仮眠から目覚めたら、すぐにカーテンを開けて太陽の光を浴びたり、明るい照明をつけたりしましょう。光刺激が脳に伝わり、覚醒を促します。 - 軽い刺激を与える

目覚めた後に、顔を洗う、冷たい水を飲む、窓を開けて新鮮な空気を吸う、軽いストレッチをする、ガムを噛むといった行動は、五感を刺激し、眠気を覚ますのに役立ちます。 - 人に起こしてもらう

どうしても自力で起きるのが難しい場合は、家族や友人など、周りの人に頼んで時間になったら起こしてもらうのも確実な方法の一つです。 - 起きる意志を持つ

「絶対にこの時間に起きる!」という意識を持つことも、意外と重要です。時間を意識することで、自己覚醒(アラームなしで目標時間に起きる)の能力が高まることもあります。

これらの方法をいくつか組み合わせることで、仮眠後のつらい寝起きを改善できる可能性が高まります。ご自身に合った方法を見つけて、試してみてください。

仮眠に適した姿勢と環境づくりのヒント

仮眠の効果を最大限に引き出すためには、ただ眠るだけでなく、「どのような姿勢で」「どのような環境で」眠るかも重要になってきます。

ここでは、短時間で質の高い休息を得て、かつスムーズに目覚めるための姿勢と環境づくりのヒントをご紹介します。

まず、「姿勢」についてです。前述の通り、ベッドや布団で完全に横になる姿勢は、深い睡眠に陥りやすく、短時間仮眠には不向きな場合があります。

おすすめは、以下のような、完全にリラックスしすぎない姿勢です。

- 椅子に座ったまま:

- 背もたれに深くもたれかかる。

- 首が前に倒れないよう、壁に後頭部をつける、またはネックピローを使用する。

- 可能であれば、リクライニングを少し倒す(倒しすぎに注意)。

- 机に突っ伏す:

- 腕を枕にせず、タオルや柔らかいクッションなどを敷く。これにより、顔への圧迫が減り、呼吸が楽になります。

- うつ伏せ姿勢は、心臓と頭の高さが近くなり、寝つきやすくなるとも言われています。

次に、「環境」を整えるポイントです。

- 場所: 可能であれば、勉強している場所とは別の、少し落ち着ける場所を選びましょう。勉強机で寝る習慣がついてしまうと、机に向かうだけで眠気を感じるようになることもあります。休憩室やリビングなどが利用できれば理想的です。

- 光: 少し薄暗い環境が寝つきやすいとされています。明るい場合は、カーテンを閉める、アイマスクを使うなどの工夫をしましょう。ただし、真っ暗にすると熟睡しすぎてしまう可能性もあるため、適度な暗さがポイントです。

- 音: 静かな環境が理想ですが、完全な無音状態が苦手な場合は、リラックス効果のある音楽(歌詞のないもの、自然の音、ホワイトノイズなど)を小さな音量で流すのも良いでしょう。ただし、アラーム音が聞こえる程度の音量に留め、周囲の音を完全に遮断しないように注意が必要です(特に公共の場所など)。

- 温度・湿度: 自分が快適だと感じる室温・湿度に調整しましょう。寒すぎたり暑すぎたりすると、寝つきが悪くなったり、途中で目が覚めてしまったりする原因になります。

これらの点を参考に、ご自身が短時間でもリラックスでき、かつスムーズに起きられる姿勢と環境を見つけてみてください。

仮眠前のカフェイン摂取は有効?

結論として、仮眠をとる前にコーヒーやお茶などでカフェインを摂取する「カフェインナップ」と呼ばれる方法は、仮眠後の目覚めをスッキリさせるために有効な手段と考えられています。

その理由は、カフェインの体内での作用時間にあります。

カフェインを摂取しても、その覚醒効果がすぐに現れるわけではありません。

一般的に、カフェインが血流に乗って脳に到達し、覚醒作用を発揮し始めるまでに、摂取後約15分から30分程度の時間がかかると言われています。

この時間差を利用するのがカフェインナップです。

仮眠をとる直前にカフェインを摂取しておくと、ちょうど15分~20分程度の仮眠から目覚めるタイミングでカフェインの効果が出始めます。

これにより、仮眠による休息効果に加えて、カフェインの覚醒効果も得られるため、よりシャキッと目覚めやすくなり、仮眠後にありがちな眠気やだるさを軽減できるのです。

具体的な方法としては、仮眠に入る直前に、コーヒー1杯程度のカフェインを摂取します。

温かい飲み物は、体を温めてリラックスさせ、寝つきを良くする効果も期待できるため、温かいコーヒーや紅茶などがおすすめです。

ただし、カフェインの効果や体質には個人差が大きい点には注意が必要です。

カフェインに敏感な人の場合、少量でも寝付けなくなってしまう可能性があります。

また、日常的にカフェインを多く摂取している人は、効果を感じにくい場合もあります。

さらに、カフェインの過剰摂取は、めまい、動悸、不安感、不眠などの健康問題を引き起こす可能性もあります。

そのため、カフェインナップを試す場合は、まずは少量から始め、ご自身の体調や効果を確認しながら調整することが大切です。

また、夕方以降、特に就寝時刻に近い時間帯のカフェイン摂取は、夜の睡眠を妨げる可能性があるため、避けるようにしましょう。

夜の仮眠は避けるべき?注意点まとめ

勉強中に眠気を感じた際、「夜でも少し仮眠をとった方が良いのでは?」と考えることがあるかもしれません。

しかし、結論から言うと、夜の時間帯、特に就寝時刻が近づいてからの仮眠は、基本的には避けるべきです。

その主な理由は、夜の仮眠が本来の夜間の睡眠に悪影響を及ぼす可能性が高いからです。

人間の睡眠と覚醒のリズム(体内時計)は、日中の活動と夜間の休息によって保たれています。

夜に仮眠をとってしまうと、このリズムが乱れる原因となります。具体的には、以下のような問題が生じる可能性があります。

- 寝つきが悪くなる(入眠困難)

夜に仮眠をとると、体が「まだ休息は十分ではない」と判断し、いざ布団に入ってもなかなか眠くならないことがあります。 - 夜中に目が覚めやすくなる(中途覚醒)

仮眠によって日中の覚醒時間が短くなると、夜間の深い睡眠が減少し、睡眠が浅くなったり、途中で目が覚めたりしやすくなります。 - 睡眠の質が低下する

上記の結果、全体的な睡眠の質が低下し、翌朝になっても疲れが取れていない、日中に強い眠気を感じるといった悪循環に陥る可能性があります。

特に、午後3時(15時)以降の仮眠は、夜の睡眠への影響が大きいとされています。

もし、夕方や夜に強い眠気を感じて勉強に集中できない場合は、仮眠をとる代わりに、思い切ってその日の勉強を切り上げ、早めに就寝することを検討しましょう。

そして、翌朝少し早く起きて、頭がすっきりした状態で勉強に取り組む方が、結果的に効率が良いことが多いです。

どうしても夜の時間帯に休憩が必要な場合は、仮眠ではなく、軽いストレッチや散歩、気分転換になるような短時間の休憩にとどめるのが望ましいでしょう。

もし仮眠をとる場合でも、5分程度の極めて短い時間(ナノ・ナップ)に限定するなど、夜の睡眠への影響を最小限に抑える工夫が必要です。

健康的な睡眠リズムを維持し、日中の学習効率を高めるためにも、夜の仮眠は原則として避け、質の高い夜間の睡眠を確保することを優先しましょう。

勉強の仮眠は何分?効果を最大化するポイント総括

- 勉強中の仮眠は学習効率を高める有効な手段である

- 仮眠は脳の疲労回復と集中力向上に寄与する

- 睡眠中の記憶整理・定着プロセスが仮眠でも促進される

- 最適な仮眠時間は15分から20分程度である

- 深い睡眠に入る前の覚醒が重要である

- 30分以上の仮眠は睡眠慣性を引き起こしやすい

- 1時間以上の仮眠は夜の睡眠に影響するため避けるべきである

- 5分や10分の超短時間仮眠にもリフレッシュ効果がある

- 仮眠時はベッドでなく椅子や机での姿勢が推奨される

- 少し暗く静かな環境が仮眠に適している

- 時間通りの起床にはアラーム設定が不可欠である

- 完全な徹夜より短時間でも仮眠をとる方が良い

- 仮眠前にカフェインを摂取すると目覚めが良くなる

- 目覚めたら光を浴び軽い刺激で覚醒を促す

- 夜15時以降の仮眠は睡眠リズムを乱すため避ける

\効率的な勉強法のまとめはこちら/