【完全保存版】成績が伸び悩むすべての人へ。国語教師が教える「脳科学×勉強法」全記事まとめインデックス

こんにちは、ミチプラス運営者の「たく先生」です。

「毎日机に向かっているのに、成績が上がらない」

「やる気が出なくて、ついスマホを触ってしまう」

「覚えようとしても、すぐに忘れてしまう」

私の20年以上の教員生活の中で、そんな悩みを抱える生徒を数え切れないほど見てきました。

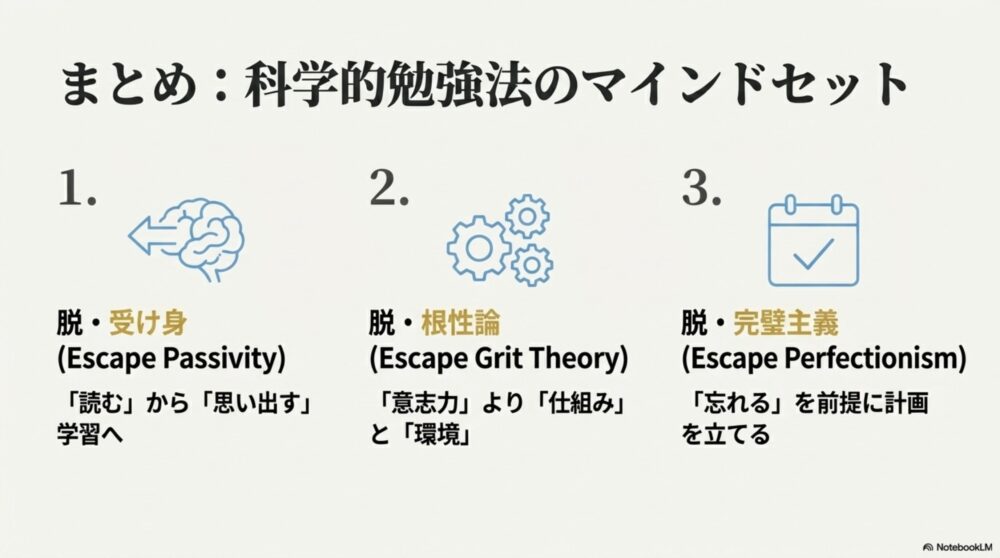

彼らが直面している壁。断言しますが、それは「頭の良し悪し」でも「根性の有無」でもありません。ただ「脳の仕組みに合った正しいやり方」を知らないだけなのです。

学校では「何を勉強するか」は教えてくれますが、「どう勉強するか(How to)」は詳しくは教えてくれません。

この「ミチプラス」では、精神論を排し、脳科学や教育心理学に基づいた「再現性のある勉強法」を発信し続けてきました。

今回は、これまで書き溜めてきた全記事の知見を体系化し、あなたの悩みから逆引きできる「究極のまとめ記事」として整理しました。

教科書を開くその前に。まずはこのページをブックマークして、今の自分に必要な「処方箋」を探してみてください。

その学びが、あなたのミチになりますように。

- 頑張っているのに、テストの点数が伸びない人

- 「自分は頭が悪いから」と諦めかけている人

- 科学的根拠に基づいた「効率的な勉強法」を網羅したい人

記憶力と理解力を最大化する「科学的根拠に基づく勉強法」

「暗記が苦手」というのは、あなたの能力不足ではありません。脳の「海馬」という器官の性質を理解し、脳が「これは生存に必要だ」と判断するような刺激を与えれば、記憶は誰でも定着します。

ここでは、科学的に証明された「最強の記憶術」と「理解を深めるメソッド」を厳選しました。

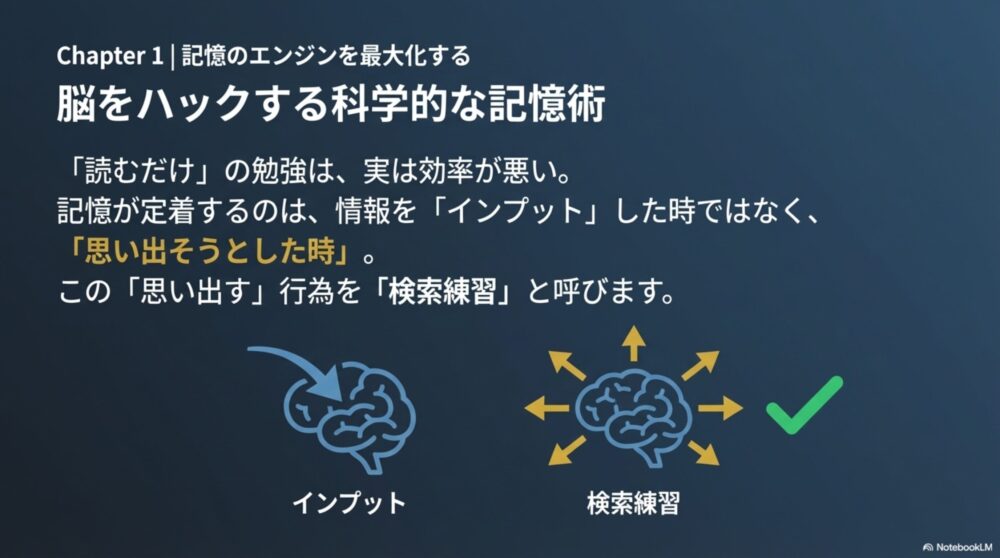

読むだけは時間の無駄?記憶定着の鍵「検索練習」

テスト前に教科書を何度も読み返していませんか?

実は、認知心理学の研究において「再読(テキストを繰り返し読むこと)」は、記憶定着効果が非常に低いことが証明されています。「読んでいる」=「わかった気になっている」だけで、脳にはほとんど残っていないのです。

⚠️ 脳が記憶するメカニズム

脳が情報を定着させるのは、インプットした時ではなく、「情報を思い出そうとした時」です。

テキストを見ずに「えーっと、何だっけ…」と必死に思い出す時間。この「苦しい時間」こそが、記憶回路を強化しています。これを「検索練習(リトリバル)」と呼びます。今日から「読む勉強」をやめて、「思い出す勉強」に切り替えましょう。

▶ 読むだけの勉強は卒業!「検索練習(リトリバル)」で記憶を定着させるを詳しく読む

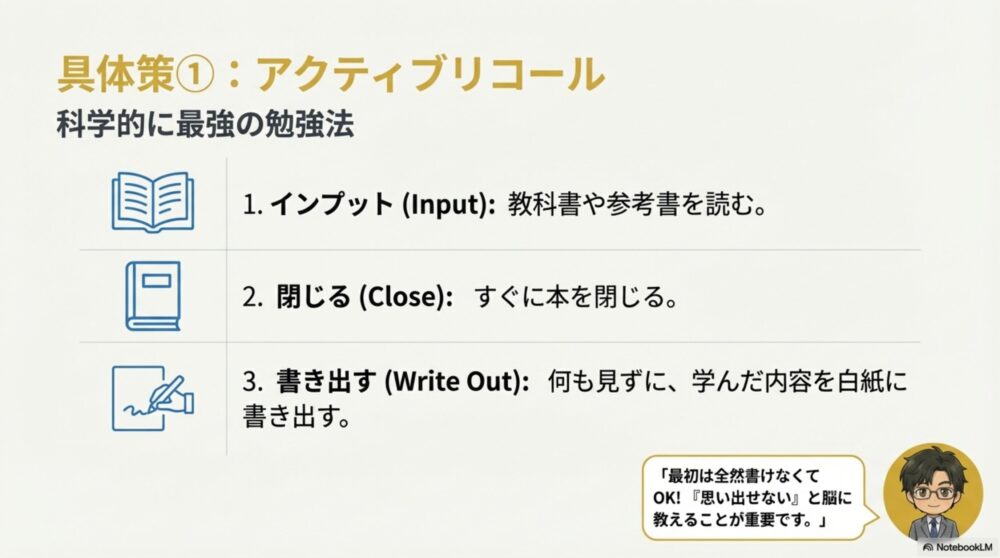

科学的に最強の結論。「アクティブリコール」とは

数ある勉強法の中で、科学的エビデンスにおいて「最も効果が高い」と認定されているのが、この「アクティブリコール」です。

検索練習の一種ですが、より能動的(アクティブ)に脳に負荷をかける方法です。

具体的なやり方は驚くほどシンプルです。

- 教科書や参考書を読む(インプット)。

- 本を閉じる。

- 白紙を用意し、「さっき何が書いてあったか」を何も見ずに書き出す。

たったこれだけですが、効果は絶大です。最初はほとんど書けないかもしれませんが、それが正常です。「思い出せない」という事実を脳に突きつけることで、次回インプット時の吸収率が劇的に上がります。短期間で偏差値を上げたい受験生は必修です。

▶ 科学的に最強の勉強法「アクティブリコール」の実践バイブルを詳しく読む

丸暗記からの脱却。「理解」と「暗記」の黄金比

「歴史の年号が覚えられない」「英単語が苦痛」。そう感じる人は、意味のない数字や記号をそのまま頭に詰め込もうとする「丸暗記」をしていませんか?

人間の脳は「意味のない羅列」を覚えるのが苦手です。逆に「ストーリー」や「理屈」のあるものは忘れにくい性質があります。

国語教師としてお伝えしたいのは、「急がば回れ」で「なぜそうなるのか?(理解)」を先に固めること。理解度が高まれば、覚えるべき情報量は圧縮され、結果的に最強の暗記術になります。

▶ 丸暗記は通用しない?国語教師が教える「理解」と「暗記」の黄金比を詳しく読む

インプットよりアウトプット!問題を解きまくる効能

真面目な人ほど、「教科書を完璧に理解してから問題集をやろう」としがちです。しかし、これではいつまでたっても点数は伸びません。

学習の黄金比率は「インプット3:アウトプット7」と言われています。

知識が定着するのは、問題を解いて「間違えた瞬間」や「正解した瞬間」です。早々に教科書を切り上げ、問題集を周回するスタイルに切り替えましょう。「わかったつもり」を排除し、間違えた問題こそを「宝」に変えるマインドセットが必要です。

▶ 鉄板の勉強法:ひたすら問題を解くことのメリットと効果的なやり方を解説を詳しく読む

あえて科目を混ぜる!脳を飽きさせない「インターリービング」

「今日は1日数学をやるぞ!」と意気込んで、昼過ぎに疲れてしまった経験はありませんか?

実は、1つの科目を長時間集中して行う「ブロック学習」よりも、複数の科目をサンドイッチのように交互に行う「インターリービング学習」の方が、長期的には応用力が身につくことがわかっています。

💡 インターリービングの実践例

「数学(30分)」→「英単語(15分)」→「数学の別単元(30分)」→「古文(15分)」

このようにあえて脳に「切り替え」の負荷をかけることで、脳が常に新鮮な状態を保ち、飽きを防ぎながら本番に強い脳を作ることができます。

▶ インターリービング学習とは?効果とやり方を徹底解説を詳しく読む

説明できない=わかっていない。「ファインマンテクニック」

ノーベル賞物理学者リチャード・ファインマンが提唱した学習法です。その極意は「難しい概念を、小学生でもわかる言葉で説明する」こと。

もし専門用語を使わずに説明できないなら、それはまだあなたが本質を理解していない証拠です。

誰もいない部屋で構いません。架空の生徒に向かって授業をする「エア授業」を行ってみてください。言葉に詰まった部分が、あなたの「理解の穴」です。メタ認知能力を極限まで高める、最高の復習法です。

▶ ファインマンテクニック×白紙ノートで記憶力が劇的向上するか徹底解説を詳しく読む

五感をフル活用!声と手で覚える「プロダクション効果」

図書館などで黙読だけで勉強していませんか?もちろん場所によりますが、自宅学習なら「目で見る」だけでなく、「声に出す」「手で書く」といった身体的な動き(プロダクション)を伴う方が記憶効率は上がります。

ブツブツとつぶやきながら、裏紙に殴り書きをする。少し泥臭く見えますが、視覚・聴覚・触覚をフル活用して脳を刺激するこのスタイルこそが、受験戦争を勝ち抜くための野生的な勉強法です。

▶ プロダクション効果を徹底解説!アクティブリコールと連携し、学習効果を最大化しよう!を詳しく読む

語呂合わせの進化系。「精緻化」で記憶のネットワークを作る

新しい知識を覚える時、すでに知っている知識と結びつけることを「精緻化(せいちか)」と呼びます。

「1192(いい国)作ろう鎌倉幕府」といった語呂合わせもその一種ですが、さらに深く踏み込みましょう。

「なぜこの事件が起きたのか?(Why)」「現代でいうと何に当たるか?(Simile)」と自問自答し、知識同士のネットワークを張り巡らせることで、簡単には崩れない強固な記憶の城壁を築くことができます。

▶ 科学的に記憶力アップ!今日から始める精緻化記憶術を詳しく読む

記憶の天才の思考法。「場所法」で大量暗記を攻略する

世界記憶力選手権のチャンピオンたちも使う、古代ギリシャからの伝統的記憶術です。「ジャーニー法」とも呼ばれます。

人間の脳は「場所」を覚えることに特化しています。この性質を利用し、通学路や自分の部屋など「馴染みの場所」に、覚えたい用語をイメージとして配置していくのです。

突飛なイメージであればあるほど効果的。歴史の年号や英単語のリストなど「順番のある大量の情報」を覚える際に、魔法のような効果を発揮します。

▶ 場所法(メソッド・オブ・ロキ)で記憶の天才になる方法を詳しく読む

成績上位者の共通点。自分を客観視する「メタ認知」

「頭が良い」と言われる生徒と、そうでない生徒の決定的な違い。それはIQではなく「メタ認知能力(自分を客観視する力)」の差にあります。

「自分は今、ここがわかっていない」「集中力が切れかけているから休憩しよう」。

このように、もう一人の自分が上空から自分をモニターする感覚を持てるかどうか。この「脳内司令塔」を意図的に鍛えることこそが、勉強の質を高める根本的な解決策です。

▶ メタ認知とは?学習効果を上げる鍛え方と勉強法の具体例を解説を詳しく読む

時間を味方につける「計画・スケジュール管理の勉強法」

1日は誰にでも平等に24時間しかありません。しかし、その「時間の密度」は戦略次第で何倍にも変えられます。

気合や根性で睡眠時間を削るのではなく、脳のバイオリズムや忘却のメカニズムを計算に入れた、「最小の時間で最大の成果を出す」ための戦略的な時間術を紹介します。

夜型から朝型へ。脳のゴールデンタイム「朝学習」のススメ

「夜遅くまで勉強して、朝はギリギリに起きる」。もしそんな生活をしているなら、非常に損をしています。

朝の脳は、睡眠によって前日の記憶が整理され、老廃物が除去された「真っ白な状態」。この起床後の2〜3時間は、脳のゴールデンタイムと呼ばれています。

| 時間帯 | おすすめの学習内容 | 理由 |

|---|---|---|

| 朝(起床後) | 思考力を要する科目 (数学・論述・作文) | 脳がフレッシュで、論理的思考が働きやすいため。 |

| 夜(就寝前) | 暗記科目 (英単語・社会・古典) | 睡眠中に記憶が定着するため、寝る直前の暗記は効率が良い。 |

このように、時間帯によってやるべき科目は異なります。夜の学習効率が下がる時間に無理をするより、朝型にシフトして「生産性の高い時間」を確保しましょう。

▶ 脳のゴールデンタイムを活用せよ!「朝学習」が最強である理由を詳しく読む

25分では短い?受験生のための「50分ポモドーロ」

集中力を維持するテクニックとして世界的に有名な「ポモドーロ・テクニック(25分勉強+5分休憩)」。

しかし、数学の難問や長文読解に取り組む受験生からは「25分だと短すぎて、思考が深まる前に休憩が来てしまう」という悩みもよく聞きます。

そこで私が推奨するのが、学校の授業時間にも合わせた「50分+10分」の変則サイクルです。

人間の集中力の限界(ウルトラディアンリズム)は約90分と言われていますが、50分は集中を維持しやすく、かつ入試本番の時間感覚にも近い設定です。目的に応じて時間を使い分ける柔軟性を持ちましょう。

▶ ポモドーロ勉強法は「50分」でも効果あり?【プロが教える集中力が続く時間設定のコツ】を詳しく読む

ポモドーロが合わない時の対処法とカスタマイズ術

「ポモドーロを試したけど、タイマーの音が気になって逆に集中できない」「休憩中にスマホを見てしまって戻ってこれない」…そんな人もいるでしょう。

万能に見えるメソッドにも弱点はあります。特に、深い思考(フロー状態)に入っている時に強制的に中断されるストレスは、学習効率を下げる原因にもなります。

無理にポモドーロに固執する必要はありません。科目によって時間を使い分ける「ハイブリッドな時間管理」や、休憩中のルール設定など、自分に合ったカスタマイズ術を解説します。

▶ ポモドーロ勉強法のデメリットと克服法!効果を最大化するコツを詳しく読む

復習地獄にサヨナラ。効率的な復習タイミングの正解

「授業の復習が追いつかない」「復習してもキリがない」。

その原因は、すべての範囲を最初から真面目にやり直そうとする「完璧主義」にあります。

復習の目的は「忘れるのを防ぐこと」ではなく、「思い出す回数を増やすこと」です。

「授業直後の1分復習」や、週末にまとめて行う復習など、メリハリをつけることが重要です。すべてを100%復習するのではなく、重要なポイントを「分散学習」のタイミングでピンポイントに突く。これで学習時間は大幅に圧縮できます。

▶ 勉強の復習が追いつかない人必見!効率的な復習法とはを詳しく読む

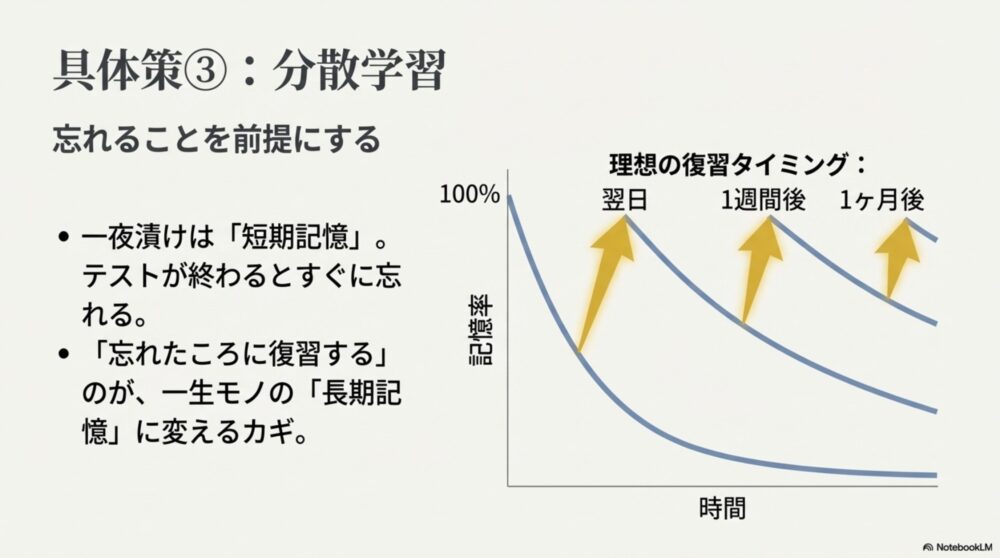

一夜漬けvsコツコツ。エビングハウスに学ぶ「分散学習」

テスト前の一夜漬けで覚えた内容は、テストが終わると綺麗サッパリ忘れてしまいませんか?

これは脳が一時的な「短期記憶」として処理し、すぐに捨ててしまうからです。

一生モノの「長期記憶」にするために不可欠なのが、間隔を空けて繰り返す「分散学習」です。

✅ 理想的な復習のタイミング(分散学習)

- 1回目:翌日

- 2回目:1週間後

- 3回目:2週間後

- 4回目:1ヶ月後

「忘れた頃に復習する」のが脳科学的に最強です。1日で100単語詰め込むより、1日10単語を10日間繰り返す方が、圧倒的に定着します。

▶ 分散学習と集中学習のどっちが良い?効果比較とメリット・デメリットを詳しく読む

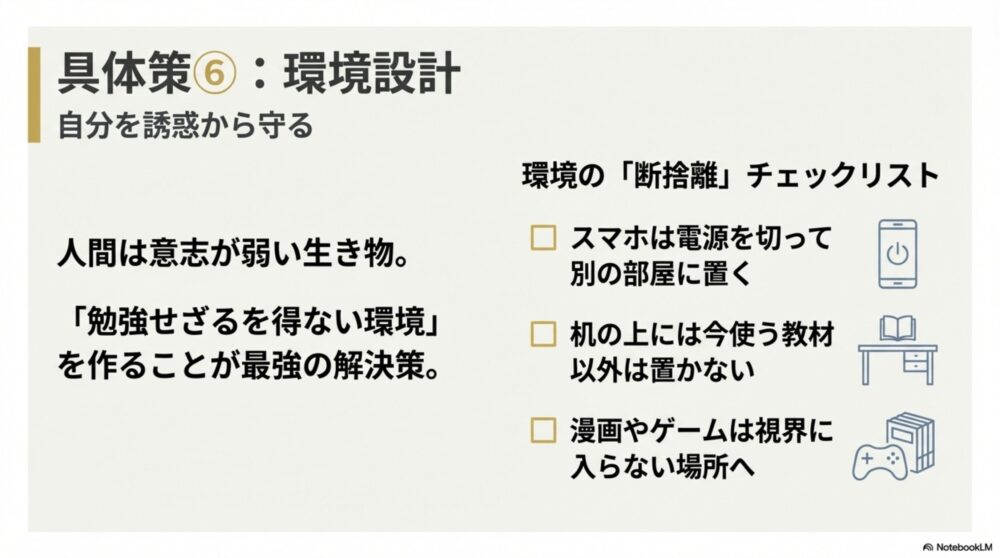

意志力に頼らない。「環境」と「計画」で勉強を自動化する

「明日から本気出す」と決意しても続かないのは、あなたの意志が弱いからではありません。「勉強せざるを得ない環境」を作っていないからです。

人間は弱い生き物です。目の前にスマホがあれば触ってしまいますし、マンガがあれば読んでしまいます。

🏠 勉強環境の「断捨離」チェックリスト

- ☑️ スマホは電源を切って別の部屋に置く(物理的遮断)

- ☑️ 机の上には「今やる教材」以外置かない

- ☑️ 漫画やゲームは視界に入らないボックスへ収納する

このように物理的に誘惑を排除し、さらに「今日はここまでやる」という無理のないスモールステップの計画を立てることで、精神論に頼らない「続く仕組み」を作りましょう。

▶ 勉強法の王道!基礎を固めるための「環境」と「計画」の技術を詳しく読む

三日坊主防止!「if-thenプランニング」で習慣を作る

勉強を習慣化するための最強のツール、それがコロンビア大学の研究でも実証されている「if-thenプランニング」です。

やり方は簡単。「もし(if)〜したら、その時(then)〜する」というルールをあらかじめ決めておくだけです。

「勉強するぞ」という漠然とした決意ではなく、行動をトリガー(引き金)にします。

- 「もし」お風呂から上がってドライヤーをかけたら、「その時」英単語帳を開く。

- 「もし」電車に乗ったら、「その時」スマホではなく参考書を出す。

脳が自動的に動く「行動レシピ」を作ることで、やる気の有無に関わらず体が勝手に勉強を始めるようになります。

▶ 三日坊主を卒業!「if-thenプランニング」で勉強を習慣化する技術を詳しく読む

漫画から学ぶ戦略。「ドラゴン桜式」逆転合格のスケジュール

大ヒット漫画『ドラゴン桜』には、受験の本質を突くノウハウが詰まっています。

特に重要なのが「スケジュール管理」の考え方です。

多くの人は「19時から21時まで数学」と時間で区切りますが、これではダラダラ過ごしても時間は過ぎてしまいます。

ドラゴン桜式では「時間ではなくノルマ(量)で決める」ことを推奨します。「数学の問題を3ページ進める」と決めれば、早く終われば遊べるため、集中力が劇的に上がります。また、計画倒れを防ぐためにあえて「予備日」を作る戦略など、逆転合格のための知恵を紹介します。

▶ ドラゴン桜式勉強法のスケジュールで目指せ!逆転合格を詳しく読む

勉強すると眠くなるあなたへ。脳の拒否反応を解除する方法

「机に向かうと条件反射で眠くなる」。それは単なる甘えではなく、脳の「拒否反応(ストレス回避)」や、部屋の環境に原因があるかもしれません。

意外と見落としがちなのが「二酸化炭素(CO2)濃度」です。閉め切った部屋で勉強していると、CO2濃度が上がり、脳が酸欠状態になって眠気を引き起こします。

定期的な換気や、血糖値の急上昇(スパイク)を防ぐ食事法、そして「立って勉強する」という物理的な対策まで、眠気という生理現象に科学で対抗する方法をまとめました。

▶ 勉強をはじめると眠くなるのはどうして?拒否反応の原因と対処法を詳しく読む

15分の魔法。勉強効率を爆上げする正しい「仮眠」の技術

勉強中に強烈な眠気に襲われたら、我慢せずに寝てください。眠いまま勉強しても効率は上がりません。

ただし、「正しく」寝ることが絶対条件です。

NASAの研究でも、26分の仮眠で認知能力が34%向上することがわかっています。おすすめは「15〜20分のパワーナップ」です。

☕ テクニック:カフェイン・ナップ

仮眠をとる直前にコーヒーなどでカフェインを摂取します。カフェインの効果が出るのは約20分後。つまり、目覚めたいタイミングで脳が覚醒し、スッキリと起きられます。

寝すぎてしまわないためのコツや、横にならずに座って寝る方法など、受験生の必須スキルである「休息術」を解説します。

▶ 眠気を解消!勉強中の仮眠は何分?最適な時間とスッキリ起きるコツを詳しく読む

やる気と集中力を操る「メンタル・環境設定の勉強法」

勉強の最大の敵は「自分の感情」かもしれません。やる気が出ない、不安でたまらない、集中できない。

そんな心の揺らぎを、根性論で抑え込むのではなく、脳内物質(ドーパミンやコルチゾール)の働きを知ることで上手にコントロールしましょう。

疲れた・やりたくない時の処方箋。脳科学的「やる気」の出し方

「やる気が出たら勉強する」と待っていても、やる気は一生やってきません。

脳科学的な真実は「やり始めたらやる気が出る」です。これを「作業興奮」と呼びます。

どんなに億劫でも「20秒だけやる」「問題集を開いて1問だけ眺める」。

このように極小のハードルを超えて体を動かせば、脳の側坐核という部分が刺激され、ドーパミンが出てきます。「やる気がないからできない」ではなく「やらないからやる気が出ない」という逆説を理解すれば、勉強のスタートが劇的に楽になります。

▶ 勉強が疲れた・やりたくない人必見!やる気を出す方法を詳しく読む

スマホを見て1時間経過…「勉強を始めるまで」を短縮する技術

机に座ってから実際に勉強を開始するまでに、ダラダラと時間を浪費していませんか?

人間は「何をすべきか」迷っている時に最もエネルギーを使います(決定回避の法則)。

| 改善前(悪い例) | 改善後(良い例) |

|---|---|

| 机に座ってから「今日は何をやろうかな…」と考える。 | 前日の夜に「明日はこのページをやる」と決めて机に置いておく。 |

このように「迷い」を消すための事前準備や、スマホという最強の誘惑を断ち切るための環境改善策を提案します。

▶ 勉強を始めるまでが長い人の習慣とは?すぐに改善できる対策を詳しく読む

ご褒美は「後」が鉄則。ドーパミンを操る報酬設計

「ゲームをしてから勉強しよう」。これは最悪のパターンです。

先に楽しいことをしてドーパミン(快楽物質)を出してしまうと、その後の勉強が「つまらない苦行」に感じられ、脳が拒否反応を示します。

ご褒美は必ず「勉強の後」に設定すること。「この課題が終わったらチョコを食べる」「1時間頑張ったらYouTubeを見る」。

この順序を守るだけで、脳は「ご褒美を得るために頑張ろう」とモチベーションを高めてくれます。自分を上手に操るための報酬設計術です。

▶ 勉強のご褒美はなにがいい?選び方のコツと効果的な例を紹介を詳しく読む

勉強をゲーム化する!脳が「楽しい」と錯覚するメカニズム

勉強がつまらないのは、そこに「達成感」がないからかもしれません。

ゲームに熱中できるのは、「敵を倒す(課題)」「レベルが上がる(成長の実感)」「ファンファーレが鳴る(報酬)」というサイクルが完璧に設計されているからです。

勉強も同じように「ゲーミフィケーション」を取り入れましょう。

タイムアタック形式にする、正解率をグラフにするなど、「わかった!」という快感(アハ体験)を意図的に作り出し、脳に「勉強=楽しいゲーム」と錯覚させるテクニックを紹介します。

▶ 勉強が楽しいと感じる理由とは?学習効率が上がる仕組みを徹底解説を詳しく読む

辛い時の清涼剤。クスッと笑えて力が抜ける「面白名言」

受験勉強に疲れ、プレッシャーで押しつぶされそうな時。

「努力は必ず報われる」といった真面目な名言は、逆に心を重くすることがあります。

そんな時は、少し視点を変えてみましょう。「名前さえ書けば0点じゃない」といった、いい意味で適当で、肩の力が抜けるユニークな名言を集めました。

笑うことは副交感神経を優位にし、脳をリラックスさせます。張り詰めた緊張を解くことも、立派な受験戦略の一つです。

▶ 勉強の名言【おもしろ編】:疲れた時にクスっとなるリラックスする言葉を詳しく読む

言葉が変われば脳が変わる。「ポジティブ言い換え」のマインドセット

「勉強=つらいもの」「テスト=嫌なもの」。そう思い込んでいませんか?

そのネガティブなレッテル貼りが、コルチゾール(ストレスホルモン)を分泌させ、脳のパフォーマンスを下げています。

言葉の力を使って、認識を書き換えましょう(リフレーミング)。

「宿題」を「クエスト」に、「テスト」を「自分の成長を測るゲーム」に言い換える。形から入るポジティブ思考ですが、脳を騙して前向きに取り組むための強力なマインドセットです。

▶ 勉強をポジティブに言い換え!今日から変わるあなたの学習マインドを詳しく読む

泣いてもいい。受験ストレスと上手く付き合うメンタルケア

勉強がつらくて涙が出る。自分はなんて弱いんだ…。そう自分を責めてはいけません。

涙を流すことは、体内に蓄積したストレス物質を外に出す、人間の正常な防御反応(カタルシス効果)です。

情緒不安定になりがちな受験生へ。泣いてスッキリした後に、どう気持ちを立て直すか。

自分の感情を客観的に言葉にする「感情のラベリング」など、具体的なメンタルケア術をお伝えします。泣くことは、また立ち上がるための準備運動なのです。

▶ 高校生が勉強で泣くのはなぜなの?原因と対処法を徹底解説を詳しく読む

本番で頭が真っ白…「緊張」を味方につける心理テクニック

模試や入試本番で、緊張のあまり手足が震え、実力が出せない…。そんな「本番に弱い人」への処方箋です。

「緊張してはいけない」と思えば思うほど、緊張は高まります。

まずは「ドキドキしているのは、脳が戦闘モードに入って応援してくれている証拠だ」と捉え直してください(リアプレイザル)。

さらに、試験直前に不安な気持ちを紙に書き出すことで、脳のワーキングメモリを解放する「エクスプレッシブ・ライティング」など、科学的に実証された本番力アップ術を紹介します。

▶ テスト本番で実力を発揮する!緊張を味方につけるメンタル術を詳しく読む

【保護者必見】「勉強しなさい」が逆効果になる科学的理由

これは生徒さんだけでなく、保護者の方にもぜひ読んでいただきたい内容です。

親御さんの「勉強しなさい」という一言が、実はお子様のやる気を最も削いでいる原因かもしれません。

人間には、人から強制されると無意識に反発したくなる心理(心理的リアクタンス)があります。

「今やろうと思っていたのに!」という反発を生まないために、どう声をかければいいのか。子どもの自律性を尊重し、内発的なやる気を引き出すための「I(アイ)メッセージ」などの対話術を解説します。

▶ 「勉強しなさい」は逆効果!子どものやる気を引き出す声かけを詳しく読む

音楽は聴いていい?集中力を高める「自然音」の活用法

「音楽を聴きながら勉強していいの?」という質問をよく受けます。

結論から言うと、「歌詞のある曲(J-POPなど)」はNGです。歌詞という言語情報が脳に入ってくると、脳の言語処理エリアが使われてしまい、読解や暗記の邪魔をするからです。

おすすめなのは、雨音、波の音、カフェの雑音などの「自然音(環境音)」です。

これらに含まれる「1/fゆらぎ」には、脳をリラックスさせつつ集中状態(ゾーン)へ導く効果があります。無音だと落ち着かない人のための、最適なBGM環境の作り方を解説します。

▶ 勉強に集中できる音楽は自然の音が一番よい?効果的な使い方と注意点を詳しく読む

ノート・ツールを活用した「具体的実践スキルの勉強法」

最後は、明日からすぐに使える「道具」の使い方です。

マーカー、ノート、ルーズリーフ。ありふれた文房具も、使い方ひとつで成績を上げる「最強の武器」に変わります。

教科書を塗り絵にしない。意味のある「マーカー」の引き方

教科書が重要語句だらけでカラフルになっていませんか?

マーカーを引く作業自体は、脳にとって受動的であり、実は記憶定着効果はあまり高くありません。「引いて満足」してしまうのが一番危険です。

マーカーを武器にする条件は「引いた後どうするか」です。

緑シートで隠してテストできるようにする、色が多すぎないように3色に絞るなど、マーカーを単なる装飾ではなく「思考のツール」に変えるための正しい活用法を解説します。

▶ 勉強でマーカーを引くのは意味ない?正しい活用法とはを詳しく読む

アクティブリコール実践編。ノートとアプリの具体的な使い方

前述した最強の勉強法「アクティブリコール」を、日々の学習に落とし込むための具体的なツール紹介です。

📝 アナログ派

重要語句をオレンジペンで書いて赤シートで隠す、右側を隠せるノートを使う。

📱 デジタル派

忘却曲線を管理してくれるアプリ「Anki」を活用する。

それぞれのメリット・デメリットを比較し、自分の性格に合った「思い出す環境」の作り方を提案します。

▶ アクティブリコールの具体的なやり方!ノートやアプリ勉強法を解説を詳しく読む

東大生も実践?「コーネル式ノート」で授業を完全消化する

アメリカの名門コーネル大学発祥のノート術です。

ノートを「板書エリア」「キーワード・質問エリア」「要約エリア」の3つに分割し、授業の内容を効率的に整理します。

このノート術のすごいところは、授業中だけでなく「授業後の復習」までがセットになっている点です。

下の「要約エリア」を自分の言葉で埋める作業は、最強のアウトプット学習になります。授業の受け方そのものを変える、画期的なノート術を紹介します。

▶ 【理解が深まる!】教科別コーネル式ノートの使い方とコツを徹底解説を詳しく読む

白紙とペンだけで偏差値アップ。「白紙勉強法」の衝撃

用意するのは「白紙」と「ペン」だけ。

直前に勉強した内容や、昨日覚えたことを、何も見ずに白紙に再現する(書き殴る)。

たったこれだけですが、自分が「何を覚えていて、何を覚えていないか」が一瞬でわかります。

教科書を見ながらでは決して気づけない「理解の穴」を暴き出す。残酷なほど実力が可視化されますが、その分効果は絶大な復習法です。

▶ 白紙勉強法のやり方とは?科目別攻略法と効果を最大限に高めるコツを詳しく読む

ノートより便利?「ルーズリーフ」を使った最強の復習システム

あなたは大学ノート派ですか?ルーズリーフ派ですか?

プリントの整理が苦手な人や、効率的な「間違い直しノート」を作りたい人には、断然「ルーズリーフ」をおすすめします。

最大のメリットは「ページの入れ替え・編集ができる」こと。

苦手な単元のページだけを集めて「弱点克服ノート」を作ったり、模試の解き直しを挟み込んだり。情報を自由に編集して、自分だけの最強の参考書を作るテクニックです。

▶ 【保存版】うまいルーズリーフの使い方と成績が上がる勉強法を詳しく読む

アナログの力。「勉強手帳」で努力を可視化するメリット

スマホ全盛の時代ですが、あえて「紙の手帳」をおすすめします。

勉強時間を管理するアプリも便利ですが、自分の手で学習記録を書くことには特別な意味があります。

「これだけやったんだ」という努力の足跡が物理的に残ることで、大きな自信(自己肯定感)につながります。

また、手帳を開く時間はスマホの通知に邪魔されず、自分と向き合う静かな時間になります。おすすめのフォーマットや書き方を紹介します。

▶ 高校生向けのおすすめ勉強手帳!メリットと選び方のコツを徹底解説を詳しく読む

まとめ:その学びが、ミチになる。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございます。

ここまで、膨大な量の勉強法を紹介してきました。

「多すぎて何からやればいいかわからない」と思ったかもしれません。

安心してください。これら全てを一度に実践する必要はありません。

まずは一つだけ。

今の自分が「これなら今日からできそう」「ちょっと面白そうだな」と直感で思ったものを選んで、試してみてください。

その小さな変化が、脳に新しい刺激を与え、必ず次のステップへと繋がっていきます。

「正しいやり方」を知れば、勉強は苦行ではなく、知的な冒険に変わります。

そして、その積み重ねは、必ずあなたの望む未来へと続く「ミチ」になるはずです。

もし迷った時や、壁にぶつかった時は、またこのページに戻ってきてください。

ミチプラスは、いつでもあなたの学びを全力で応援しています。

ミチプラス運営者 たく先生